踏破鐵鞋無覓處,柳暗花明又一村

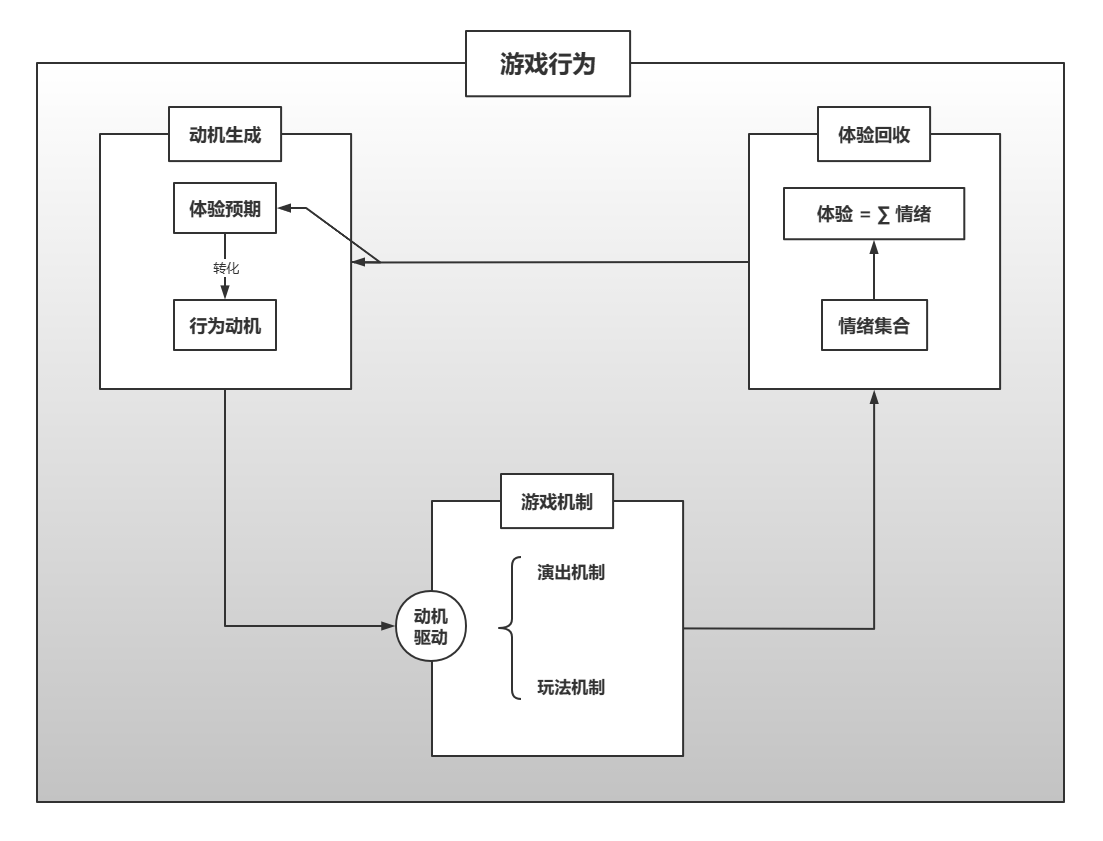

說來慚愧,我是個文章產量極低的作者,發文間隔少則倆月,多則半年。但我也是效率極高的嗶嗶選手,腦子裡有思路了,倆鐘頭能寫一萬字。最近咕咕得嚴重,一篇講遊戲演出和玩法機制之間關係的文章極其難產:那文章讀者會讀起來非常無聊,我寫起來也極其無聊。除了我上課的時候給學生大概會花上15分鐘解釋相關內容以外,我幾乎不會去刻意談這個話題。

但事情巧就巧在,這個月,我去北京見了個人,回成都又見了個人,瞬間覺得辦公室摸魚的人生了無生趣,於是決定去考個研究生耍耍。

誒,事情這不就巧了嗎,這無聊的話題,因為考研瞬間變得有趣了起來。

一位不願意透露姓名的馬姓男子在200年前就把關於這個遊戲原理的問題幫我想好思路了,然後現在被寫在考研政治複習資料裡面。

上回書說……

我前面寫了兩篇文章

“遊戲性”是什麼又從何而來?關於“遊戲性”的二三討論 | 機核 GCORES

閒聊之《遊戲性的二三討論》補充篇 | 機核 GCORES

我在第二篇裡面,提到了這樣一段話

這篇文章是源於一個學生在課後和我的問答,他問:“捲毛老師,你覺得遊戲應該注重玩法,還是應該注重故事?”

我給我學生的答案是,這是個哲學問題。因為這是一個關於 “ 好不好 ” 而非 “ 是不是 ” 的問題。是不是,這是一種包含了準確答案的判斷,是科學的判斷,答案是唯一的;而好不好,是一種包含了主觀觀念的判斷,這是價值的判斷。所以我在課堂上會跟學生區分:當有人來跟你辯經的時候,你先別急去回覆ta,你先思考ta的問題,到底是在問 “ 遊戲是什麼 ” ,還是在問 “ 好遊戲是什麼 ” 。所以回到這個問題,這是個價值問題,源於設計師和玩家每個人不同的價值觀,所以這是個沒有答案的問題,也是有千萬個答案的問題。

但我要講的並不是解答一個哲學問題。

我向讀者們提一個問題:我們該如何看待敘事與玩法之間的關係?二者是互洽的?衝突的?二者是否具有第一性原則?二者又以什麼形態存在於遊戲之中?

真正的難題

研究遊戲實在是太噁心人了!每年都會有成百上千款遊戲面世,光是優秀的遊戲,每個月少說也有數十作,其中不乏偶爾蹦出來打破現有對遊戲認知邊界的一些遊戲。當我提出一個對遊戲的見解或者判斷或者假設的時候,過不了幾個月可能這個見解/判斷/假設就被新的遊戲給推翻 了。要是沒有被推翻,並不能證明我提的理論很牛逼,而是業界拉垮了:推翻只是早晚的事情,看誰跑得快。

《底特律:變人》是我最常拿出來舉例子的敘事類遊戲。

在它身上有足夠多的爭議,其中一個點就是:一個交互性被極度削弱,甚至幾乎不需要太多 “富有技巧的操作” 的遊戲,是否還應該被稱為遊戲。

當然,《底特律:變人》肯定是遊戲,這是否認不了的事實。

但是爭議是非常值得思考的:是不是交互弱到一定程度,遊戲就變得不那麼像遊戲了?

而《底特律:變人》犧牲了巨量的玩法,去做了一件讓業界都震驚的事情:把電影的體驗帶給玩家,在遊戲裡看電影。那我們逆向思考一下:如果我操縱康納在談判的時候,突然給我來一場自由的槍戰玩法,或許我會想:這似乎不是很《底特律:變人》,反而有點像《決勝時刻》《戰地》這樣的遊戲了。就似乎不是很有本來在《底特律:變人》裡看電影那味兒。

我們今天不討論遊戲的電影化,就聊 “涼粉” 。如果你仔細品上面兩段話,你會發現一個端倪:似乎聽故事和玩遊戲,在玩家這裡是 “互斥的 ” ?那我們舉個另一端的例子:《死亡細胞》。

《死亡細胞》這遊戲,可以說好玩,非常好玩(至少對於我而言,Steam+NS 250h)。雖然它的世界觀是非常不錯的,至少是非常吸引我的,但是我思考了一個問題:如果我是《死亡細胞》的設計者,我想把這個遊戲的世界觀講得更詳細、更引人入勝,我會怎麼做?

隨後我就發現了一個設計上的桎梏:我沒辦法把大量的演出動畫、過場CG或者對話文本加入到遊戲裡,這會《死亡細胞》看起來非常不《死亡細胞》。如果定性一點地說,這會打亂原有的遊戲節奏:《死亡細胞》是一個激爽的平臺動作遊戲,戰鬥節奏相當快,而突然加入的緩慢的對話節奏,無疑會打亂《死亡細胞》本身的遊戲體驗。我並不是說,這樣設計不可以,沒有不可以的遊戲設計,但對於整體遊戲體驗而言,這樣的敘事設計會帶來巨幅的節奏改變,所以會讓《死亡細胞》看起來不那麼像《死亡細胞》。

亦或者我們再換一個非常極端的例子:《俄羅斯方塊》。如果我在玩《俄羅斯方塊》的時候,突然彈出來一段對話,跟我講我要去救什麼公主,打什麼惡龍,我覺得我可能會罵娘。方塊都要對到頂了,你突然給我來這一出?《俄羅斯方塊》的節奏實際上並不比《死亡細胞》慢多少,特別是你堆積的方塊越來越高,方塊下落速度越來越快的時候,什麼叫手忙腳亂,想必諸位是有體驗的。

諸如此類的例子還有很多,實際上我們會導向一個很模糊,但是又覺得有點問題的結論:玩遊戲和看故事是互斥的。

不不不,一定是哪裡搞錯了

至少你想要舉反例,是非常容易的。這個世界上是有即把故事講得好,也把玩法做得好的遊戲的。都不需要我舉例,我只要這樣一說,大家心目中立刻就會想到自己心中的一些 “神作” ,又好看又好玩的遊戲,遍地都是!

誒,但有人肯定注意到這其中的BUG了。我們討論的到底是“一個完整的遊戲流程” ,還是討論的是“單次遊戲行為” ?

區分這個很重要!因為當你意識到這個問題,你就會發現你對遊戲的定義就會走向兩個方向:一個是指向遊戲本體論的領域:The Ontology of Game。另一個是指向生物行為的領域:The Theory of Play。簡單來說就是,一個概念意義上的遊戲,和行為意義上的遊戲,各自為何?這是一個區分遊戲定義的重要分水嶺。

當我們再說,又好看又好玩的遊戲,實際上我們是在說一個遊戲的整體,又好玩,又好看。比如《只狼》,玩法沒得說,劇情也很不錯,好玩吧?好看吧?但這是對《只狼》整體而言的。當你把目光聚焦到單次的遊戲行為的時候,比如揮刀攻擊一次,喝一口藥,背刺武士大將一刀的時候,你會發現,這時候你是很難去進行非常正式化地敘事的。邊砍人,還邊看字幕,我覺得菜雞如我應該是沒有那個精力去分心看故事的。

當我們把目光聚焦到單次遊戲行為上的時候,這種敘事和玩的互斥就顯得格外明顯了。越發思考,便越覺得這種互斥現象的必然性:難道它們二者就如此水火不容嗎?那麼我們最終會不會因為這個結論走向一個極端:遊戲的故事和玩法,一定有一個比另一個重要?

這個結論讓我無法接受。

我既喜愛《薩爾達傳說:荒野之息》裡層出不窮的套路,也喜歡《女神異聞錄5》裡的東京的城市夜景;我喜歡觀察《幸福工廠》裡每個機械設備的運作方式,也喜歡在《戴森球計劃》裡設計生產流水線。重要不重要,必然是價值問題,這個極端的結論必然是我無法接受的,怎麼去調和二者的矛盾和衝突?

本質歸因和思想實驗

我想問一問讀者:你們認為敘事和玩,他們的本質是什麼?

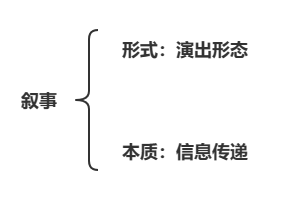

我認為敘事是一種純粹的信息傳遞機制。我們經常會把敘事簡單化地思考為 “ 講故事 ” ,這種思路實則太過狹隘。舉個例子,《黑暗靈魂》的道具描述,設計師在遊戲裡的道具描述裡隱藏了大量的遊戲世界觀線索文本,光是讀這些道具描述,都像是在讀一部史詩,這難道不算是敘事嗎?我們再極端一點,依然是《黑暗靈魂》,當你打開一到門的時候,你發現這道門竟然連接著你之前路過的一道打不開的門,而兩個地區竟然是連起來的!這意味著兩個地區有著千絲萬縷的地理、文化、線索上的聯繫,從地圖設計也可以講出故事,也可以進行敘事。所以敘事就不能單純地理解為在文本框裡的臺詞或者是角色的配音,這只是敘事的個別形態。而敘事的形態千千萬萬,本質確只有一個,傳遞信息。

這麼說就會由另一個問題:萬事萬物,皆有信息。我揮刀砍一下,砍出來的特效是金黃色的,這也是信息,但這算不算敘事呢?那麼我反問:為什麼不是呢?如果我砍出來的特效是金黃色的,隊友是霜藍色的,而敵人是血紅色的,那麼是否意味著,角色、NPC、敵人,大傢俱有不同的攻擊屬性,不同的攻擊屬性是否意味著種族、職業、技能的差異化的可能性?這是不是一種敘事方式呢?

所以敘事的本質是信息的傳遞,而敘事的形式是各式各樣的演出。我們就可以把敘事歸類成一種純粹具象的機制:因為敘事的本質是信息的傳遞,而信息被傳遞出去,就會被人所感知到,而人所能直接感知的機制,我們稱之為具象機制。

那麼,與之對應的,既然有具象機制,就應該就有一套抽象機制。這套抽象機制是什麼?很自然我們就想到了剛才說的,和敘事相對立的“玩” 。

一個巨難的難題來了:玩的本質是什麼?

這道題可太大哉問了。淺鄙如我只能拋一個思路供大家參考:

玩就是生物主動獲取某種體驗的主觀安全行為。

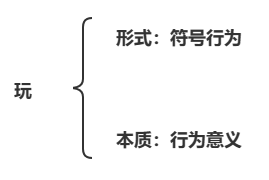

為什麼這麼說,請移步我前兩篇文章,其中關於遊戲性的討論已經解釋過了,如果不認同安全性原則,請不要爭執:這僅僅是一個用於研究的概念,對遊戲設計毫無益處,不需要強迫自己接受,也不要強迫讓別人放棄。在這裡,我們要關注的點是“行為” 。玩一定是行為,而且玩是一種“符號化”或者說“儀式化”的行為(可參考《Homo Ludens》)。

既然是符號化行為,就不得不說道符號學的一個思路:符號、意義。一個意義必然需要符號才能傳遞其意義,比如對人豎起中指,其意義就幾乎等同於蔑視、侮辱、挑釁;又比如鼓掌,其意義就是讚美、欣賞、快樂。本質上豎起中指和侮辱兩個事物之間是沒有絕對聯繫的:豎起中指只是個肢體動作而已,去掉其文化含義,其實本身沒有什麼意義。就如同鼓掌只是讓手掌快速合攏,併發出聲響,其本質上也只是個肢體動作,並沒有褒揚的意思。

遊戲行為也頗具符號意味:小老虎們相互追逐,咬到對方的脖子的時候,被咬到的一方就要躺下,露出肚皮,表示服從、認輸。

實際上他們並不會真的痛下殺手咬下去:咬這個動作只是含有攻擊、致死的意義,但是並沒有真正的實際結果,這個咬和老虎們在捕獵的時候的咬,是截然不同的動作。

而我們人類的遊戲,符號意味就更加強烈了:用黑白色的石頭代替兵卒,用包圍代替殺戮,用大量的符號語言來進行一些活動。遊戲行為是一種具有強烈符號化意味的行為。

這就為我們認識玩的本質有了一個思路:玩指向了一種意義,這個意義本身是什麼,在不同的遊戲裡具有不同的指代。玩本身是一種符號行為,玩的本質是藏在玩背後的意義,而非符號本身:就如同小老虎咬下去,其遊戲行為本質是咬下去之後,基於遊戲規則產生的結果:被咬的一方失敗。於是其本質就不會是咬這個行為本身:因為那只是一種符號,符號本身是沒有意義的,符號是指向意義的。

所以玩的本質是一個高度抽象的機制:即基於遊戲規則,玩這個符號行為所指向的其背後幻想世界裡的運作過程。

似乎非常抽象,非常難以理解,我們不妨來做一個思想實驗。我們來嘗試把敘事和玩的本質推向極致。

遊戲中敘事的形式極致是什麼?就是純粹的、完全的敘事:即沒有任何交互的餘地,完全由系統來完成敘事的過程:只剩下了信息傳遞,而沒有了信息交互。你只能聽、只能看,只能感覺,但不能改變。這非常好理解。

那麼遊戲中,玩的形式極致是什麼?我們去掉一切敘事,去掉一切信息傳遞,你會發現:遊戲消失了。因為你去掉了一切的信息傳遞,遊戲變成了一個無法向外界傳遞信息的完全封閉賽博空間。非常有意思了,玩是沒有極致的。這也就是剛才所說的,玩是指向意義的,而非符號本身。意義是不能自我表達的,需要通過符號,而符號是具有信息的。當你把信息切斷了,符號也就消失了,意義也就無法自我表達:當敘事被切除,玩就自我封閉了。

但是玩是客觀存在的,因為敘事永遠不可能被絕對切除,這也是為什麼這只是個思想實驗,而不可能真的去實施。具象機制和抽象機制,或者說敘事和玩,它們彼此互為手心和手背的關係。不可能有沒有手心的手背,也不可能有沒有手背的手心,二者在一起才組成了手。

這就是辯證唯物主義所講的:對立統一規律。

敘事和玩,彼此互為對立統一的關係:

- 敘事是遊戲的形式,玩是遊戲的內容,形式和內容的對立統一。

- 敘事是遊戲的現象,玩是遊戲的本質,現象與本質的對立統一。

- 敘事是遊戲的結果,玩是遊戲的原因,結果與原因的對立統一。

- 敘事是遊戲的必然,玩是遊戲的偶然,必然與偶然的對立統一。

- 敘事是遊戲的現實,玩是遊戲的可能,現實與可能的對立統一。

不存在沒有敘事的遊戲:這將導致遊戲的意義無法表達;也不存在沒有玩的遊戲:這將使遊戲的概念崩塌,遊戲就不能稱之為遊戲了。遊戲這個概念本身,就是敘事與玩的對立統一。而敘事與玩,本身是矛盾的,這個矛盾就是對立統一的矛盾。這種矛盾的運動,才產生了無限可能的遊戲世界。

所以為什麼說實踐才是檢驗真理的唯一標準:不實踐,當心被批成雲玩家啊!咳咳。實際上,對於遊戲的審美,也是現象和本質的對立統一。雲玩家只能對現象審美,而無法對本質審美,可以看,但是沒有玩,自然也就出現了雲玩家和普通玩家的矛盾,這下子很好理解了吧?

你要是看到這裡還能接著看,我覺得你一定是在複習考研在偷懶,別看了兄弟,還有仨月,加把油啊!別學作者,費拉不堪。

下一篇?

如果你有看到我的動態,你會看到這樣一張圖。

也許下一篇講這個,儘量不咕。