落日間鏈接:Alexander R. Galloway 不在運作的界面 Unworkable Interface (2008)

譯按

編譯這篇文章的原因主要是因為 Alexander R. Galloway 是一位蠻有趣的學者,研究者的同時自己也是程序員,並剛剛發佈了自己根據 Guy Debord 的理論做的遊戲《Kriegspiel》,已可在 Mac Apple Store 下載遊玩。

他很早就開始進行了遊戲相關的研究,寫作了《Gaming》(2006),裡面涉及到包括第一人稱射擊遊戲的電影鏡頭來源,社會現實主義的遊戲(文章發佈在 Game Studies),以及「反玩」(CounterPlay)的概念等等。但他並不是一個專門的電子遊戲研究者,而是更多從傳統哲學和媒介研究的視角切入,並且與政治性的某種訴求與激進思考相結合;此外他的哲學視野也異常廣闊,引入和介紹了許多法國哲學家。

恰好自己在思考界面(Interface)的概念來作為正在發展的研究創作方法論,所以希望能夠深入到媒介研究中去釐清一些有關界面的充分意涵,以確保自己沒有武斷的使用。但這篇文章的主要的著力點則不僅僅是在界面,而實際上這是其將界面作為一種政治性與美學的批判分析方式來提出,並且希望媒介研究不再僅僅把注意力放在界面內外,界面是一個他所強調的「豐富多產的交匯點」(a fertile nexusa fertile nexus),我們應該去分析和理解到界面之內所發生的事情(諸如他提出的內界面 intraface 概念)。

雖然確實這種眼花繚亂的寫作令人頭大,但我還是蠻喜歡文章前段對於界面常用理解的拓展,以及其對當下「遊玩的資本主義」(ludic capitalism)的控制論與浪漫主義化的兩組遊戲要素的分析;而文章中段所進行的,對於兩幅漫畫,以及《魔獸世界》的內界面分析也頗有趣,或許可以成為一種思考「元遊戲」(meta-game)或遊戲的元層面的批判視角,令人想起福柯在《詞與物》中對委拉士開茲的《宮娥》所做的經典的分析:

在這幅畫中,表象在每時每刻都被表象了:畫家、調色板、揹著我們的畫布的巨大的深色表面、懸掛在牆上的畫、觀察著的觀眾以及那些環繞並觀察著他們的人;最後,在中間,在表象的中心,接近重要的東西,是一面鏡子,它向我們顯示什麼被表象了,但是作為反映,這面鏡子是如此 遠、如此深埋在一個不真實的空間中、對指向別處的所有目光 來說是如此的陌生,以至於它僅僅是表象的最微弱的複製(le redoublement)。畫中所有的內部線條,尤其是那些來自中央反映的線條,都指向那個被表象但不在場的東西。有了客體,由於正是藝術家所表象的東西才被複制到他的畫布上去了——同時有了主體——因為在工作中表象自身時,畫家眼前所有的正是他本人,因為畫中畫出來的目光都指向王室人員所佔據的虛構位置,這個位置也是畫家所處的真實位置,因為最後,那個模糊位置的主人(畫家和國王在這個位置中交錯著並且不停地閃現著)是觀眾:他的目光把畫轉變成客體、那個基本空隙(manque)的純表象。還有,那個空隙並不是空白,因為除了話語費力地分解這幅畫,那個空隙還不停地有這樣一些東西光顧,並且真的如被表象的畫家的注意力所證明的:畫中畫出的角色的敬意,背朝我們的巨大畫布的在場,以及我們的目光(這幅畫是為我們的目光而存在的,並且在時間的深處被安排的)。

葉梓濤

落日間

按

Interface Effect 這本書是 Galloway 控制寓言三部曲(前兩部分別是Protocol 和 Gaming

)的最後一部,是個人覺得三本里比較好的一本。也可以從這本書看出Galloway 後面著作的理論特點:一種拓撲式的關係闡釋,比起新的對象(相比傳統理論討論的對象更時髦的code、data、game等),更關心新的關係(比如兼及內與外的界面)。

正如Galloway很少或者說是很小心翼翼地防止自己掉入 digital/analog 的二元對立中,他比起「界面是什麼」也更關心「界面如何成為一個可以檢測到到不同力量發揮作用的場所,如何去調節個人的情感經驗及其在世界中的位置」。

梓濤增添段落的第一句「Interfaces are both surfaces and thresholds」就很好地體現了Galloway 內外兼顧的特點。在Galloway的討論裡,具備行為傾向的動作(存儲、傳輸、處理)才是中心。這種靈活在《界面》裡可以用他的一個關鍵術語「控制寓言 allegory of control」為例說明,這是個縫合術語,寓言(allegory)受 Fredric Jameson 寓言闡釋的影響,指文化生產和社會文化相遇的辯證法,而 control 則受德勒茲 Societies of Control 的影響,指一種由特定網絡和信息邏輯主導的社會語法。

在Galloway這裡,界面(interface)就是寓言在當下的形式,一個可以檢測到歷史和政治力量如何發揮效應的場所,也是 Galloway 在數字時代對 Jameson 的寓言闡釋的真正運用——要歷史化。界面向外是文化生產置身的社會經濟與歷史物質的脈絡,它們常常會內滲或者說是介入內界面的感知敘事和美學分配,這在《魔獸》部分有詳細闡釋。理解 Galloway 的interface,與其說是想象一個界面,不如想象穿過界面的滲透與轉換如何發生。

值得一提的是,作為一個有趣的學者,Galloway 的好玩也是多面的。比如他早期在成為學院裡教書的學者前,其實是 Rhizome 的技術顧問和內容編輯,也做一些藝術創作。這種動手實踐的精神延續到他最新一本書,書裡不僅有他復原德波的戰爭遊戲的細節,還講了編織和代碼之間的關係,並且和他的遊戲研究一樣,也真正嘗試了使用代碼完成織布機的編織工作。同樣是這本書,最後一章對馬克思的理論闡釋也很有新意。還有《界面》裡 Galloway提出的四種以希臘諸神命名的很有趣的文化創造模式,這四種模式也可以在後來他合寫的《絕罰》中找到呼應。閱讀 Galloway 是一個很難空手而歸的旅程。當然,旅程總會有冒險,而且Galloway可以說是越寫越好的學者,早期的文章不算好讀,感謝梓濤的翻譯。

徐露

科學史圖書館

Alexander R. Galloway

亞歷山大·加洛韋(Alexander R. Galloway)是一位作家和計算機程序員,致力於哲學、技術和媒介理論方面的問題。他是紐約大學媒體、文化和傳播學教授,著有多本關於數字媒體和批評理論的書籍,包括《Uncomputable》(Verso, 2021)和《The Interface Effect》(Polity, 2012)。他與尤金·塞克和麥肯齊·沃克合著的《Excommunication: Three Inquiries in Media and Mediation》由芝加哥大學出版社出版。Galloway 與Jason e . Smith 共同翻譯了 Tiqqun 的《Introduction to Civil War》(Semiotext[e], 2010)。幾年來,他一直與RSG合作開發 Carnivore、Kriegspiel 和其他軟件項目。

加洛韋獲得了古根海姆獎 Fellowship、柏林獎和 Prix Ars Electronica。加洛韋的著作已被翻譯成十一種語言。《紐約時報》(The New York Times)形容他的實踐「在概念上犀利,在視覺上引人注目,與政治時刻完全合拍」。自2002年以來,加洛韋是紐約大學的教員,他還在賓夕法尼亞大學(2012年春季)和哈佛大學(2016年秋季)擔任訪問教授。2019-2020年任高等研究院社會科學學院院士。

加洛韋的博客:點擊跳轉

關於此文的回應和補充可參考《On Galloway》或《The Unworkable Interface Is Broken》等

Interface 界面 - Flusseriana

編按:在 Galloway 的博客上提到自己參與寫作和編撰的《Flusseriana》(收錄了關於弗盧塞爾大量條目的書),他展示了兩個條目,其中一個條目便是本文的主題界面(Interface),短小精悍,可作為此文的簡要引入

界面既是平面(surface)也是臨界(threshold)。一方面,界面是一種表面的屏幕,無論是文字化的還是圖形化的,它包含意義和操作。另一方面,界面是一個窗口或門道,方便通行。

界面就像窗戶或門一樣,起著邊界(boundary)的作用,例如,在人體和外部世界的裝置和設備之間。更一般地說,一個界面是任何對事物和事物的區分(distinction):HTML(超文本標記語言)是可讀文本和標記標籤之間的界面;冰點是水和冰的界面。界面是差異的物理或符號標記。它們構成了兩種媒體之間的人為區別,並允許媒體被再媒介化為(remediated)其他形式。

考慮到它們作為區分者(differentiators)的角色,界面以系統性的、分層的或嵌套的關係存在。為了使得這樣的系統性架構得以可能,界面需要錯綜複雜的編碼化和管理。界面是交換的區域(zone of exchange),作為臨界,是有生產性和生成性的。而作為調節者(regulators),它們也限制了或延遲了通過。因此界面呈現出一種在直接與神秘、清晰與複雜、顯然與不可思議之間的辯證張力。

然而,界面不僅僅是臨界,它們也是平面或屏幕。正如弗盧塞爾所說,界面是一個「意義平面」(significant surface)。因此,除了作為一個促進交換和通過的決定區域之外,界面也是一個「內部和外部之間的「遊移不決的區域」(zone of indecision)」(Gérard Genette)。不只是門道,界面也有自己的內部現實;它們支起一個自主的美學空間。邊緣和中心在界面內的結合將框架和作品與作品聯結起來。因此,界面同時連接了內部和外部。

《Interface Effect》- Preface

編按:由於後續《Unworkable Interface》被編入其專著《Interface Effect》的第一章,故為了能夠呈現出本文在 Galloway 整體的界面分析理論中的位置,故在此編輯與翻譯其書的前言部分(Preface)。

這本書是關於窗戶、屏幕、鍵盤、信息臺、頻道、插座和孔的——或者更確切地說,這些東西都不是特別的,而是同時發生的。因為這是一本關於臨界的書,那些在不同現實之間連接(mediate)的神秘互動區域。這本書的目標有兩個,定義界面,也解釋它。界面不是簡單的對象或邊界點。它們是活動的自主區域。界面不是東西,而是影響結果的過程。基於此,我將不再談論特定的界面對象(屏幕,鍵盤),而是界面效果(interface effects)。在談到它們時,我不會滿足於只說界面是這樣或那樣定義的,而是要說明它是如何因特定的社會和歷史原因而以這種方式存在。界面本身就是效應,因為它們帶來了物質狀態的轉變(transformations in material states)。但與此同時,界面本身也受到其他事物的影響,並因此展現出產生出界面的更大力量。

儘管涉及界面文化的許多不同方面,本書的各個章節都或多或少地說明了一種特定的解釋方法。該方法與詹明信(Fredric Jameson)所說的「認知繪圖」(cognitive mapping)有很多相似之處。自從他第一次提出這個話題以來,時代已經發生了一些變化,當下的關注點也與他的時代有所不同。但其核心概念是相同的,那就是「文化是表現形式下的歷史」(culture is history in representational form 如果詹明信允許這樣一個不成熟的解釋的話)。

然而,表現形式從來不是簡單的類比。它是一種映射(map)、化約(reduction)或索引和符號的地圖(indexical and symbolic topology)。這種「化約」是一種必要的創傷,它源於我們不可能在此時此地思考全局,不可能將當下進行歷史化地解讀。因此,整個社會生活的真相與它自己的表現越來越不相容。文化從這種不相容性(incompatibility)中產生。界面也是如此:它產生於這種不相容性;並且正是這種不相容。

然而,人們也可以反過來斷言:社會文化生產確實「表達」了整個社會生活,而社會生活本身就處於某種永久的危機之中——無論這種危機是被稱為星球內戰、全球變暖和生態崩潰、日益加劇的物質碎片化和剝削,還是簡單來說的資本主義(畢竟資本主義是其他一切的引擎)。(詹明信無可否認地遵循了同樣廣泛的衰退敘事(declension narratives),這在從沃爾特·本雅明、西奧多·阿多諾到馬克斯·韋伯、費迪南德·託尼斯(Ferdinand Tönnies),甚至當然還有後來的馬丁·海德格爾的各種現代性批評中都很明顯。因此,特定的歷史創傷轉移到過多數量的可能的表現形式之中。

但認知地圖也不僅僅是地緣政治危機的鏡子。這是一種簡單明瞭的主體形成,就像個體在世界系統中找到他或她自己的朝向。這意味著認知地圖也是閱讀的行為(act of reading)。它是解釋過程本身,充滿了所有的矛盾和半真半假的解釋過程。因此,這是一種在精神分析的意義上的創傷,作為構成自我的必要切割。而在現象學意義上,它同時是一個以主體為中心的對世界經驗的感應(induction)。界面效應停留在那裡,在自我與世界溝通的臨界點上(mediating thresholds of self and world)。

在接下來的幾頁中,我將嘗試將詹明信的方法論稍微向新媒體的方向遷移(譯註:這裡指本書的 Introduction 部分),這是當今任何歷史特殊性所要求的。讀者需要準確地確定遷移是如何發生的,它意味著什麼,以及它是否成功。但這件事的精神在於,正如在第二章關於意識形態的部分將會更加明顯的那樣,數字化媒介提出了一個問題,而政治性的解讀是這個問題唯一連貫的答案。換句話說,數字化媒體詢喚政治性的解讀。如果「數字媒體」被理解為我們當代的技術文化,而「政治解讀」被理解為一種將當下解讀為物質歷史的嘗試,那麼我們確實深入到了詹明信的領域。

為了詩意的華麗,如果沒有別的,我可能會為這個項目提出一個新名字,「控制寓言」(the control allegory)。正如它在從界面文化中提取大量人造物的分析中揭示的那樣,對這種方法的進一步定義是未來的項目。

不在運作的界面 Unworkable Interface

這篇文章是應 Eric de Bruyn 的邀請,於2007年10月24日在荷蘭格羅寧根大學舉辦的「界面」(the interface)研討會上首次提出的。發佈在 New Literary History, Volume 39, Number 4, Autumn 2008, pp. 931-955 (Article) ,並收錄在其著作 The Interface Effect (2012) 中作為第一章節,本文翻譯為論文而非專著的版本。

(譯註:unworkable 是一個翻譯的過程中有糾結的詞語,從開頭來看,Galloway 更多是在一個似乎不可見的角度去論述的,就是例如我們每天的網絡成為了一個我們察覺不到的東西,正是因為它已經非常充分和完美的運轉了而讓自己變得 unworkable,而這種封裝化自動化與讓其變得習以為常的過程實際上正是技術某種的最高理想——努力變得不可見,直覺化,好像不存在似的,所謂「就好像不存在似的」因為運作的很好所以好像沒在運作似的,

所以本文的標題也可以翻譯為(彷彿)「不在運作的界面」。而這可能也就導向了第二層,即也讓自身變得不可操作 unworkable,你看不見存在的界面,那就更難去操作和去探索,unworkable 還有描述未開採的礦層的意思,或許也可以將其看作今天我們日常生活所建立在的層層累積的技術與囊括著意識形態的界面的挖掘。除了這個層次外呢,在討論界面和中段有關於兩張圖片的批評的時候,Galloway 又談到界面的起作用,運作與否的問題,在這個意義上談論的 unworkable(布朗肖)更多接近於一種運行,不運轉的(désoeuvré)——不運作的、無生產性的、無效的、難運轉的(nonworking, unproductive, inoperative, unworkable)。此外理解不足或錯誤處,還請各位指正)

I. 界面作為方法 Interface as Method

界面回來了,或者說它們從未離開過。

我們熟悉的蘇格拉底式的自負,來自《斐德羅篇》(Phaedrus),認為交流是直接書寫對方靈魂的過程,自上世紀八九十年代以來,又回到了圍繞文化和媒體的話語舞臺中心。景觀社會的反射光學(catoptrics)現在是控制社會的屈光學(dioptrics)。反射的表面被透明的臨界值(thresholds)所推翻。金屬探測器的拱門,或圖形截錐體,或 Unix Socket,這些都是這個時代的新標誌。

窗戶、門、機場大門和其他門檻/臨界(thresholds)是那些透明的設備(device),做得越少完成越多:對於每一個藝術沉浸和連接的時刻,對於每一個體積性傳遞的時刻,對於不透明的時刻,臨界變成了一個更加不可見的,更加無法操作的缺口(notch)。

作為技術,一個透視設備越是抹去其自身運轉(在實際交付其所再現的事物時)的痕跡,它就越是成功地完成了其功能性任務;然而,這一成就本身就削弱了最終目標:一個設備變得越直覺化,它就越有可能完全脫離媒介,變得像空氣一樣自然,或像泥土一樣普通。那麼,要想成功,最好的情況是自我欺騙,最壞的情況是自我毀滅。必須努力運轉,以投射出沒在運轉(unwork)的光暈。

操作性產生了不可操作性(Operability engenders inoperability)。

奇怪的是,這不是一種按時間順序的、空間、甚至符號學的關係。它主要是一種系統的關係(systemic relation),正如米歇爾·塞爾在他對功能「同側性」(alongsidednes)的沉思中正確地指出的那樣:系統之所以能運轉,是因為它們不運轉(Systems work because they don’t work.)。非功能性(Non-functionality)對於功能性來說仍必不可少的。這可以被形式化:假裝有兩個站點通過一個通道交換信息。如果交換成功了(如果它完美的、最佳的、即時的),那麼這個關係就會自我刪除。但如果關係仍然保留,如果它存在,那是因為交換失敗了。它僅僅只是一種協調(mediation)。關係是一種非關係(relation is a non-relation)[1]。

因此,自柏拉圖以來,我們一直在與宏大的選擇作鬥爭:(1) 如果沒有對他者(因而同時也是對自我)的直接實現(immediate realization),中介化就是即將發生的過程,或者 (2) 正如塞爾的辯證法立場所表明的,中介化是自我和他者的不可還原的分裂(disintegration),且變成矛盾 [2]。表現(representation)要麼是清晰的,要麼是複雜的,要麼是內在的,要麼是外在的,要麼是美麗的,要麼是欺騙性的,要麼是已知的(known),要麼是馬上可解釋的。簡而言之,要麼是伊里斯(Iris),要麼是赫爾墨斯。

(譯註:伊里斯是希臘神話與傳說中的彩虹女神,眾神的使者。古代的人認為,彩虹是連接天和地的,故伊里斯就被認為是神和人的中介者,她負責將人的祈求、幸福、悲哀、怨怒、祝福傳遞給神;同時,她亦將神的旨意傳遞給人,被認為是神音的傳遞者。這裡更多是指一種直接的理解和傳遞)

在不希望顛覆這種整齊劃一的表述的情況下,把注意力集中在當代,看看是否有什麼稍微不同的事情發生,或者,至少通過對一些實際的文化人造物的仔細分析來「證明」似乎已知的東西,還是很有用的。

但首先,我想迂迴談談關於方法論的簡短前言。就本項目的寓言(allegorical)性質而言,在遊玩的資本主義時代(ludic capitalism),對寓言式閱讀的過程進行一些闡述,以說明如何或為何可能首先進行這樣的閱讀。

在過去,為了證明自己的批評手法的有效性,以及政治效力,通常可以訴諸一些被合法化的方法論基礎,通常是馬克思或弗洛伊德或它們的某種組合。這並不是說這些來源不再可行,恰恰相反,因為過時的說法往往能帶來權力的增長;即使在今天,馬克思的死亡驅力在安東尼奧·格里、保羅·維爾諾或 麥肯錫·瓦克(McKenzie Wark)的假名下依然存續,就像一代人之前,在讓·約瑟夫·古斯(Jean-Joseph Goux)或居伊·德波之下存續一樣。

然而,今天從十九世紀中葉和二十世紀初繼承下來的批判傳統(馬克思和弗洛伊德是其中的兩個關鍵人物,但肯定不包括全部)的過時的光澤,甚至被認為是不合邏輯的情形,使得人們很難像過去那樣團結在慾望的紅旗下。今天,普遍傳播的馬克思主義的形式仍然是路易斯·阿爾都塞在一代人之前發明的防腐劑(antiseptic)形式:馬克思可能會被戴上的橡膠手套進行解剖,其思想的理性內核被切割出來,並被擠壓成某種形式的科學分析話語,或你也可以稱之為批判什麼的。在另一方面,現在提及精神分析,即使不是居高臨下的輕笑,那也大概會得到一個假笑,這與二十世紀上半葉的情況完全不同,當時各種形式和規模的弗洛伊德主義充斥著大眾的想象。在意識到這一點後,許多人轉向其他地方尋找方法論的靈感。

然而,馬克思和弗洛伊德仍讓我們有能力做兩件重要的事:(1)提供一個所謂的深度解釋模式的說明;(2)提供一個關於某事物如何以及為何以其相反形式出現的說明。

在我們的時代,各方面都很憂慮新自由主義經濟的到來,這兩件事加在一起仍構成了批判的核心行為。因此在目前,馬克思和弗洛伊德即使不是絕對主要的,也仍然是有用的,儘管它們被進行了一定程度的消毒閹割。

Fig. 1. Caspar David Friedrich, “Woman at a Window,” 1822. Alte Nationalgalerie, Berlin.

但是時代已改變了,不是嗎?今天的社會和經濟條件與一百年或一百五十年前的情況很不同。從Manuel Castells 到 Alan Liu 再到 Luc Boltanski 的寫作者已描述了一個新的社會經濟景觀,其中靈活性、遊玩、創造力和非物質勞動——我們稱之為遊玩的資本主義——已經取代了紀律、等級制度、官僚主義和權力等舊概念。特別是,在這種新的遊戲經濟(play economy)中,有兩個歷史趨勢非常突出。

第一個是對浪漫主義的迴歸,今天玩的概念從它那裡得到了永恆的稟賦。弗里德里希·席勒的《論人的審美教育》(On the Aesthetic Education of Man, 1795)在這方面具有代表性。在這本書中,哲學家用辯證的邏輯得出了遊玩驅力(play-drive)的概念,其對象是人的「生命形式」(living form)。這個遊玩的概念是一個豐富和創造的概念,是純粹的、不受玷汙的本真性,是永久地從人的核心中湧現出來的孩子般的、搗鼓的活力。而後,人們在約翰·赫伊津哈(Johan Huizinga)關於遊戲的書《遊戲的人》(Homo Ludens)中聽到了同樣的說法(這本書在政治光譜中被廣泛引用,從法國情境主義者到社會保守派),甚至在後結構主義者的作品中也聽到了同樣的表述,而他們常常對其他看起來 「未經審視 」的概念充滿敵意 [3]。

第二個因素是控制論(cybernetics),這是一個跨越數個科學學科(博弈論、生態學、系統論、信息論、行為主義)的綜合體,雖然發展於二戰期間和之前,但在1947年或1948年似乎迅速凝結,很快成為一個新的主導。隨著控制論的出現,玩的概念表達對內穩態(homeostasis)和系統性互動的特別興趣。世界的實體不再是封閉(contained)和無背景的(contextless),而是永遠在相互影響和通信的生態系統中運作。這是一個以經濟流和平衡為中心的遊玩概念,是事物之間的多方關聯,是對複雜的系統關係通過相互試驗、相互妥協、相互銜接的解決方式。因此,在今天,人們「把玩」(play around)一個難題,以便找到一個可行的解決方案。(回顧一下這與笛卡爾的「論方法」或其他現代實證主義理性的主要作品之間語言上的巨大差異)。

今天的遊玩是這兩種影響的綜合體:浪漫主義和系統論。如果說前者的象徵性表達是詩歌(poetry),那麼後者就是設計(design)。一個是表達性的,在瞬間便達到極點;另一個是迭代性的(iterative),向所有方向延伸。兩者在二十世紀下半葉不可避免地融合在一起,歸入當代遊玩的概念中。因此,德波所說的遊戲的「法學-幾何學」性質並不完全完整[4]。他非常瞭解系統性互動的成分,但他低估了浪漫的成分。

今天的遊玩最好被描述為一種「法學-幾何學的崇高」(juridico-geometric sublime)。看看網絡本身,它展示了所有這三個要素:協議邏輯交換的普遍規律,在聚合和傳播的複雜拓撲結構中蔓延,併產生了「湧現」生命力的令人驚歎的力量。這就是浪漫主義-控制論遊玩(romantico-cybernetic play)的含義。

因此,今天遊玩的資本家(ludic capitalist)是至上的詩人-設計師(poet-designer),永遠從原始的、系統的互動中勸誘出新的價值(考慮谷歌的例子)。而所有其他的東西都改變了,以遵循同樣的規則:勞動(labor)本身現在就是玩,就像玩變得越來越耗時費力(laborious)一樣;或者想想市場的模型,在這個模型中,遊玩的無形之手介入評估和解決所有的矛盾,並且被認為是所有現象的模型,從能源期貨市場,到代議制民主的「市場」,到排廢限額的討價還價,到電磁波譜的拍賣,到藝術界的各種過份給予的投機方式。玩是克服系統性矛盾的東西,但總是通過求助於那個使我們成為人的特殊的、難以形容的東西。就像它一樣,是一出根莖的情節劇(a melodrama of the rhizome)。

在這些類型的分期化論證後,有人指出,隨著歷史的變化,閱讀行為也必須改變。因此,這種論點認為,隨著新自由主義的經濟主義利用網絡遊玩的靈活性,批評家也必須求助於掃描、播放、採樣、解析和重組的新方法論。這樣一來,批評家可能更適合作為一種混音藝術家,一個心靈DJ。

也許是這樣的。但是,儘管遊玩的娛樂力量很大,它們卻共同圍繞著一個清晰的號召:要更像我們自己(be more like us)。追隨這樣的號召並給它貼上自然的標籤,僅僅是為了具體化(reify)從根本上說是一種歷史關係的東西。新的遊玩經濟實際上是一種呼籲,要求用最邪惡的技術從上到下對社會結構進行暴力改造。今天以谷歌或孟山都的名義出現的這些,只是一個註腳而已。

因此,讓我首先承認,目前的方法論在精神上並不是特別的根莖性或遊玩性,因為遊玩和根莖式革命的精神在最近這些年已被消解。相反,它是一種材料和符號學的「細讀」(a material and semiotic “close reading”),渴望的不是重演歷史關係(新經濟),而是將關係本身確認為歷史。我希望這能產生一種視角,而揭示當文化生產和社會歷史狀況融合在一起時,它們會採取何種形式。或者說,如果這太過行話的話:藝術和政治採取何種形式。如果這將被視為弗洛伊德和馬克思的充分的融合,並有一些繞道回到吉爾·德勒茲和其他地方的必要,那就順其自然吧。

然而,這篇論文的最終任務並不是簡單地說明目前分析當今遊玩的界面所需的當前的方法論作用的混合,因為那是本末倒置的。最終的任務是揭示這種方法論混合其自身就是一個界面。或者更準確地說,是要表明界面本身,作為一個「控制的寓言」(control allegory),指明瞭通往特定方法論立場的道路。界面提了一個問題,並在這樣做的過程中,暗示了一個答案。

II. 兩種界面 Two Interfaces

首先,從關於界面的廣為接受的普遍看法開始。人們往往會想到各種形狀和大小的屏幕:電腦屏幕、ATM 自助終端、電話鍵盤等等。這就是維蘭·弗盧瑟爾(Vilém Flusser)所說的「有意義的平面」(significant surface),意思是一個二維的平面,意義嵌入其中或通過它傳遞。甚至有一種特殊的說法來描述或評價這種意義平面。我們說「它們是用戶友好的(user-friendly)」,或者「它們不是用戶友好的」。「它們是符合直覺的(intuitive)」或「它們是不符合直覺的」。(譯註:弗盧瑟爾 image as “a significant surface on which the elements of the image act in magic fashion towards one another.這個詞主要就是指圖像,用來與線條區分-感謝章伯幫助)

但與此同時,我們也很容易不把界面理解為一個表面,而是一個門戶或窗口。這是在一開始就被提到的臨界(threshold)和轉換(transition)的說法。根據這一立場,一個界面並不是出現在你面前的某物,而是一個打開並允許你進入到某個地方的通路(passage)。

二十世紀圍繞著信息科學、系統論和控制論的大趨勢為這其增添了更多內容。界面的概念變得非常重要,例如在控制論科學中,因為它是肉身與金屬相接觸的地方(flesh meets metal),或在系統論中,界面是讓信息從一個實體到另一個實體,在系統內從一個節點到另一個節點的地方。

門/窗/臨界的定義在今天非常盛行,以至於界面常常被認為是媒介(media)本身的同義詞。但如果說「平面」和「媒介」是同一事物的兩個名稱,這又是什麼意思呢?答案是在層模型(layer model)中可以找到的,其中媒介在本質上不過是容納其他媒介的形式化容器(formal containers)。

馬歇爾·麥克盧漢(Marshall McLuhan)的《理解媒介》(Understanding Media)一書的開篇對此主張有著最清晰闡述。麥克盧漢喜歡從媒介歷史的角度來闡述這一主張:一種新的媒介被髮明出來,其本身而言,它的作用是作為之前的媒介格式的容器。因此,電影是在十九世紀的尾巴上發明的,作為攝影、音樂和各種戲劇形式(如歌舞雜耍)的容器。而視頻是什麼,不過是電影的容器。網頁(Web)是什麼,不過是文本、圖像、視頻片段等的容器。就像洋蔥層一樣,一種格式圍繞著另一種,一路下來都是媒介。

這個定義今天已被確立,從這到界面的概念是一個非常短的跳躍,因為界面成為了任何嵌套系統中不同媒介層之間的過渡點。界面是一種「擾動」(agitation),或不同格式之間的生成性摩擦(generative fiction)。在計算機科學中,這非常確切地發生;一個「接口」(interface)是用來描述一個封裝代碼與另一個代碼的互動方式。由於任何給定的格式都能在「它是另一種格式的容器」這一事實中找到自己的一致性,所以界面和媒介的概念很快就會摺疊變成同一回事。

Fig. 2. “Windows vs walls” (detail). Promotional Campaign, Microsoft, 2008.

但這就是界面的全部故事嗎?那些盲目迷戀屏幕媒介的人的狹隘主義地暗示著還有別的事在發生。如果再媒介化(remediation)的論點有任何訴求的話,那其提醒我們,把分析的範圍限制在單一媒介,或在「數字化」(the digital)這樣的旗幟下限制在一個單一的集合上,那都是短視的。臨界的概念會警告我們不要這樣做。因此,一個因其通用而非特殊性才被選中的古典資料現在是合適的。赫西奧德(Hesiod)是如何開始他的歌的?

永恆的不朽者……

是他們曾經教給赫西俄德他那美妙的歌聲……

他們告訴我,要為受永恆之神祝福的族歌唱。

但總把他們自己放在我歌唱的開端和結尾。[5]

類似的慣例在荷馬和任何的古典詩人中都可以找到:「繆斯在我身上歌唱,通過我講述的故事」。詩人與其說是創作了自己的歌曲,不如說他是作為從外部接收的神聖表達的通道(conduit)。在這個意義上,詩人被繆斯所包裹著,或者像蘇格拉底在《斐德羅篇》中所說的那樣,被佔有(possessed)。「把他們自己放在開頭和結尾」,我認為這是我們關於界面是什麼的第一條真正的線索。

大多數媒體(如果不是所有的話),都會喚起一個類似的閾限轉變時刻(liminal transition moment),在這個時刻,外部被喚起,以便內部能夠發生。就古典詩人而言,什麼是外部?是繆斯女神,神聖的源泉,它首先被喚起和被讚美,以使得外部能夠佔有內部。一旦被外部所佔有,詩人就會唱歌,故事就會發生。

當然,這種觀察並不限於古典語境。對「很久很久以前」這種形式的開頭喚起在各種媒體形式中都很常見。法國作家弗朗索瓦·達戈內(François Dagognet)這樣描述它:「界面......本質上包括一個選擇的區域(area of choice)。它既分隔了又混合了兩個世界,這兩個世界在此處相遇,在此處碰撞。它成為了一個富饒多產的交匯點(a fertile nexus)」[6]。達戈內提到了預期的臨界、門和窗戶等主題。但他把它複雜化了一點,承認在臨界面之中發生了複雜的事情;界面不是簡單而透明的,而是一個「富饒多產的交匯點」,他更接近弗盧瑟爾而不是麥克盧漢[7]。對達戈內來說,界面是一個特殊的,有其自主性的地方,並有自己能產出新結果和影響的能力。它是繆斯和詩人之間、神性和凡人之間、邊緣和中心之間的一個「選擇區」。

但什麼是邊緣(edge),什麼是中心(center)?圖像的終點和框架的起點在哪裡?這是藝術家們幾代人都在玩的東西。數字媒體特別擅長技巧/詭計(artifice),而挑戰往往來自於維持邊緣和中心間的區分,這種區分像紙牌屋一樣隨時都有可能崩潰。例如,在一個網頁上的可讀 ASCII 文本與同一網頁上用於HTML標記的ASCII文本之間的區分完全是人為的(artificial)。這是一個編碼的語法技術問題。為了創造這些人為的區別,人們強加了某種語言和風格的構造。從技術上講,一路下來都是人為的區分:數據和算法之間沒有本質的差異(essential difference),這種差異化純粹是人為的。界面是這種「處於邊界上」(being on the boundary)的狀態。它是「一個意義材料(significant material)被理解為不同於另一個意義材料」的那個時刻。換句話說,界面不是某個東西,界面總是一個效果(effect)。它總是一個過程或一種轉換。又或是達戈內所說的:一個富饒多產的交匯點。

把這些開場白提煉成一個口號,我們可以說,藝術的邊緣總是參照媒介本身(the edges of art always make reference to the medium itself)。誠然,這是一個常見的說法,特別是在圍繞現代主義的討論中。但我們可以更廣泛地擴展這一概念,使其適用於普遍的中介化行為。荷馬調用了繆斯,詩歌的文字形式,以設定(enact)並體現(embody)同樣的神聖形式。但即使是在詩歌本身的歌聲中,荷馬也脫離了敘事結構,通過稱呼語,對某個人物說話,就像他是一個直接稱呼的對象:「還有你,阿特里德斯......」,「還有你,阿克琉斯」。

為了進一步發展這一線索,我轉向兩個案例研究中的第一個。

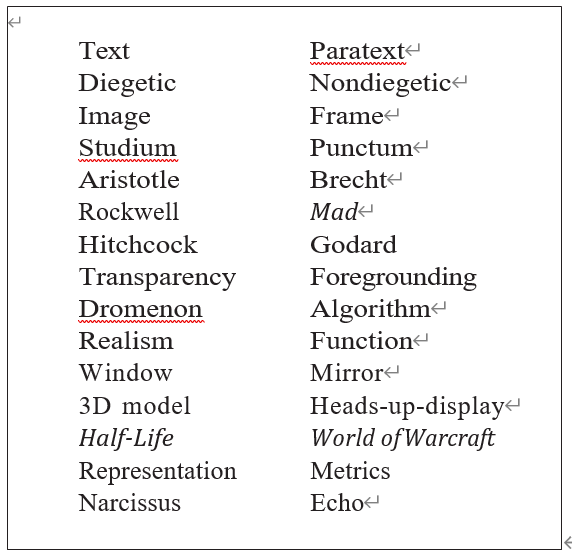

諾曼·洛克威爾(Norman Rockwell)的《三重自畫像》(Triple Self-Portrait, 1960)展示了令人眼花繚亂的各種界面。從根本上說,它是對界面自身的沉思。藝術家的肖像出現在畫面中,只是被翻了翻,多了幾倍。但這幅插圖並不是一個完美的再現系統。圖像內部有一個連貫的循環,它向外部探看,而終仍害怕外部。三個肖像緊接出現:(1)坐在凳子上的藝術家的肖像,(2)藝術家在鏡子裡的投影,以及(3)畫布上完成一半的畫像。然而,圖像並沒有就此結束,因為額外的層次補充了這三個明顯的層次:(4)畫布左上方的早期草圖的原型界面,作為粗略繪製的圖像生產的前史(5)右上方,歐洲大師的自畫像陣列,為藝術家提供一些靈感,以及(6)右側中央的(真正)藝術家的厚重簽名,巧妙地嵌入圖像中的另一個圖像中。

Fig. 3. Norman Rockwell, “Triple Self-Portrait,” The Saturday Evening Post, February 13, 1960 (cover).

這種複雜的圖像生產循環產生了一些不尋常的附帶作用,必須逐一說明。首先,藝術家在一堵米白色的牆前作畫,與後來成為科幻電影(如《五百年後》(THX 1138, 1971)或《黑客帝國》)主打的非常整潔的、白色的無名之地沒什麼不同。在這個白色的無名之地內,似乎沒有任何可見的外部,根本沒有景觀來定位或引導藝術家圖像生產的連貫循環。其次,以及更重要的是,鏡子裡的影像和畫布上的繪畫在表現上和道德及精神活力方面的巨大差異。鏡中的形象是作為技術或機器性(machinic)的形象出現的,而畫布上的繪畫是主觀的、有表現力的形象。

在鏡中,藝術家衣衫襤褸,在兩片不透明的眼鏡片後面目眩神迷,執行著他職業的繁重任務(顯然並不對此感到非常興奮)。而相反,畫布上是一個完美的、特別的自己。他的視力在畫布的世界裡得到了矯正。他的菸斗不再下垂,而是以一種歡快的姿態抬起。甚至藝術家眉毛上的線條在畫布上也失去了預兆(foreboding),而象徵著一位長者的柔和智慧。其他不同之處比比皆是,特別是尺寸的兩倍增長和畫布圖像中色彩的缺失,雖然看起來更加完美,但最終卻顯得弱化而貧乏。

但這個界面還有第四層,是對三層自畫像的「四重的」(quadruplicate)補充:插圖其本身。它也是一個界面,這次是在我們和雜誌封面之間。這通常是最不可見的界面層次,特別是在洛克威爾所擅長的平庸媚俗的格式中。這是一幅自覺的自畫像(self-conscious self-portrait),這也有助於使第四層變得不可見,因為觀眾的所有精力本來可以保留下來,用於解決那些關於反射和層次以及意義的自反性循環的困難「元」問題,但在他們有機會審視插圖本身的框架之前,就已經精疲力盡了。

用相當憤世嫉俗的話來說,圖像是符號化的宣洩(semiotic catharsis),旨在使觀眾的眼睛不至於遊離得太遠,同時又避免將圖像視為符號的任何責任。 圖像聲稱要解決觀眾在圖像內容中的關切(在應該被稱為正確名稱的地方,即圖像的情境性空間)。但它只是提出了這些關切,以便它們可以被懸置起來。在更大的意義上,這也是一般的體裁形式,以及媚俗、巴洛克和其他發自肺腑的表達模式所進行的符號學勞動:在觀眾中植入他們認為一開始就想要的慾望,然後滿足這種相同的人造慾望(artificial desire)的每一次懇求。人造的慾望,還能有其他種類嗎?

但仍然,什麼是邊緣,什麼是中心?我是否迴避了這個問題?洛克威爾是在喚起繆斯女神,還是僅僅將她懸置?文本和副文本(paratext)之間的界限到底在哪裡?回答這些問題的最好方法不是指向圖像中的一組實體,洋洋得意地宣佈這五六個細節是文本的,而其他七八個是副文本的。相反,我們必須始終回到以下概念。

一個界面不是某個東西;一個界面是一種關係效果(relation effect)。我們必須審視圖像之中的局部關係(local relationships),並問:這種特定的局部關係是如何創造出一種外在化、不連貫、邊緣化或框架化的? (或者反過來說:這裝置中的這種其他特定局部關係是如何成功地創造出一種連貫性、一種中心化、一種局部化的?)但這意味著什麼呢?把你自己投射(project)進洛克威爾的圖像中。在藝術家、鏡子和畫布之間存在著一個情景內的迴路(diegetic circuit)。這個迴路是一個強度的循環(circulation of intensity)。然而,這並不禁止觀眾走出這個迴路。

這裡強調的是,我們必須始終將圖像視為一個過程(process),而非作為一組離散的、不可變的項(items)。在這個意義上,副文本(或者說,非情景性)只是一個過程,它被稱為外圍化(outering),外部性(exteriority)。

(譯註:diegetic 意思就是可被故事敘事所解釋的,諸如 diegetic UI,例如如果是屏幕上有子彈數量的字,那麼這就是外在於故事的(non-diegetic,除非是個元層面,或什麼頭戴顯示界面),如果這個數字被設計在了遊戲內的槍械上的屏幕顯示,那麼就是可被遊戲內顯示的,即 diegetic)

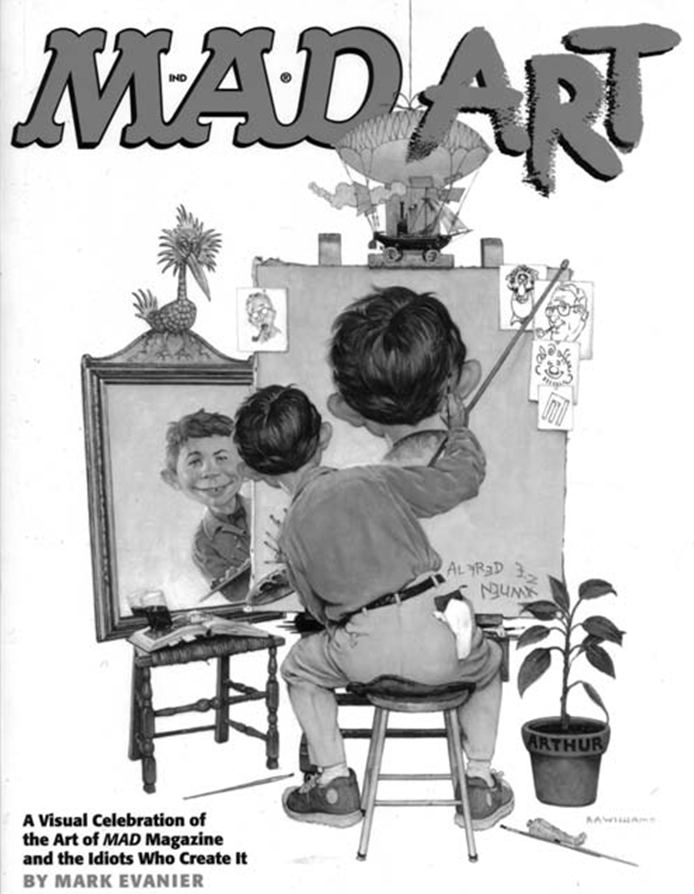

洛克威爾的三幅自畫像暗示了這個笑話,但從未使其達到完美,我們應該轉向幾年後理查德·威廉姆斯(Richard Williams)為《瘋狂》(Mad)雜誌製作的諷刺作品 [8]。幽默來自於《瘋狂》的整蠱吉祥物。作為一個如此有才華的藝術家,他不僅為自己畫了一幅肖像,而且還是從觀眾的主觀的優勢地位的視角來畫。這是個短路(short circuit)。

Fig. 4. Richard Williams, “Untitled (Alfred E. Neuman Self-Portrait).” Source: Mark Evanier, Mad Art (New York: Watson-Guptill, 2002), front cover.

與洛克威爾的角色不同,《瘋狂》的吉祥物並不關心讓自己在藝術上看起來更好,而只是為了讓自己顯得更聰明。在這幅圖像中沒有焦慮。沒有菸斗;沒有眼鏡。它是彩色的。是同一個頭,只是更大。並且當然,這也是後腦勺的圖像,而不是臉部,前額和正面。朝向對象的模式(mode of address)現在是圖像的核心:洛克威爾的眼睛炯炯有神,但這裡的《瘋狂》的吉祥物很明顯是在朝向著觀者。在洛克威爾的圖像中,有一種強度的循環,每增加一層都會給觀者的視線帶來一個彎曲,總是朝向中間的向心引力。但在威廉姆斯《瘋狂》的諷刺作品中,這些循環的連貫性被三個將畫面分割開的正交尖峰(orthogonal spikes)所取代:(1)鏡子裡的臉垂直地向外看著雜誌讀者。(2)坐著的人物垂直地向內,而不是像光學定律所規定的那樣看向鏡子,同樣(3)畫布上的肖像也垂直向內,模仿著正交垂直的大他者,雜誌讀者的樣子。畫面中的每一盎司能量都是以其自身的外在化為目標的。

回顧藝術創作的歷史,人們會記得,朝向觀眾講話的是一種非常特殊的表現方式,常常被保存、隔離或拋棄,並留待特殊場合使用。它出現在像色情文學這樣的低劣形式中,或像家庭錄像這樣的民間形式中,或像布萊希特戲劇這樣被邊緣化的政治形式中,或像夜間新聞這樣的意識形態的質詢形式中。(面向觀眾)直接的講話(direct address)總是以一種特殊的方式被對待。在許多媒體中仍然占主導地位的敘事化形式,幾乎完全禁止使用它。例如,20世紀30年代的電影,直接的講話是不能做的,至少在經典的好萊塢形式的範圍內是這樣。它成為相當前衛的一個標誌。然而,《瘋狂》的第四個界面,即圖像本身的直接指向,是作為框架的一部分被包括在內的。它完全被摺疊進了圖像的邏輯中。畫布上的巨大腦袋,在轉過去時,實際上是在將邊緣轉向,並且帶入中心。

洛克威爾和《瘋狂》展示了對同一難題的兩種思考方式。前者是一個將自身的朝向界面主題的界面;洛克威爾的是一個設法解決一般圖像製作的圖像。但它通過壓抑的神經症(neurosis of repression)來回答界面的問題。在將其自身朝向界面的過程中,它也同時暗示了界面並不存在。它把重點放在一個連貫的、封閉的、抽象的審美世界上。

另一方面,第二幅圖像通過精神分裂的精神錯亂(psychosis of schizophrenia)解決了界面的問題。它永遠返回到界面本身的原始性創傷(original trauma)。第二幅圖像陶醉於破碎的連貫性帶來的迷失,而沒有試圖隱藏界面。相反,它所關注的正交軸,從圖像中向外延伸,抓住了觀眾。在它之中,圖像的邏輯被分解成不連貫性(incoherence)。因此,這兩幅圖像之間的張力,是在連貫性與不連貫性,是在創造了一個自主邏輯的中心,與創造了一個流動、變化、運動、過程和逃逸線的邊緣之間的關係。邊緣在第二幅圖像中被強有力地喚起,而在第一幅中被消解了。

因此,第一個圖像是一個內部一致的(internally consistent)圖像。它是一個運轉的界面。這個界面有一個邏輯,這個邏輯可以由界面本身知曉和闡明。它能運轉;它很好地奏效。

另一方面,第二種是一個不運轉的圖像。它是一個不穩定的界面。正如莫里斯·布朗肖(Marurice Blanchot)、讓·呂克·南希(Jean-Luc Nancy)或邁赫迪·貝爾哈吉·卡西姆(Mehdi Belhaj Kacem)所說,它是不運轉的(désoeuvré)——不運作的、無生產性的、無效的、難運轉的(nonworking, unproductive, inoperative, unworkable)。

III. 內界面 Intraface

早期關於界面是門或窗的常規認知現在顯示了它自己的侷限性。我們必須越過「界面的臨界理論」的門檻。一扇窗戶舉證它沒有把任何表現方式(mode of representation)強加給通過它的事物。一扇門也說類似的話,只是它承認它可能不時關閉,阻礙甚至封閉裡面的過客,從而使這個公式稍微複雜化了些。

因此,這種話語永遠陷於圍繞開放性和封閉性、圍繞完美傳輸和意識形態封鎖的無意義辯論中。這種話語有非常長的歷史,一直到法蘭克福學派及以後。而來自二十世紀先鋒派內部的反面論述,也同樣沉悶乏味:圍繞裝置批判(apparatus critique)的辯論,人們必須使裝置可見的概念,「作者」必須是「製片人」(producer),諸如此類。一種布萊希特模式,一種戈達爾模式,一種本雅明模式。《瘋狂》的圖像隱含地參與了這一傳統,儘管它是庸俗和諷刺性的基調。換句話說,就《瘋狂》的圖像對裝置的關注重心而言,它與新浪潮、現代主義和二十世紀前衛藝術的其他角落中的各種形式技巧並無不同。

《瘋狂》的圖像說:「我承認圖像的邊緣是存在的,因為這個邊緣在我自己構造的結構中是可見的,(即使到最後這全都是個笑話)」洛克威爾的圖像說:「邊緣和中心可能是藝術的主題(對象),但它們從來不是任何會影響藝術技巧的東西。」

發明一個新的術語來描述這種運轉的和不可運轉之間的虛構的對話將會是有幫助的:內界面(intraface),也就是,界面內部的界面(an interface internal to the interface)。這裡的關鍵是,界面是在審美內部的(within the aesthetic),而不是隔開從這裡到那裡的空間的窗戶或門。傑拉德·熱內特(Gérard Genette)在他的《閾限》(Thresholds)一書中稱其為「內部和外部之間的'猶豫不決的區域'(zone of indecision)」[9],這不再是一個選擇的問題,就像達戈內那樣。現在是一個非選擇性的問題。內界面是非決定性的(indecisive),因為它必須總是同時盡力推動兩種東西(邊緣和中心)。

但究竟什麼是猶豫不決的區域?哪兩個東西在內界面中對峙?它是一種暗含中地將邊緣和中心結合在一起的美學類型。因此,內界面可以被定義為邊緣和中心之間的內部界面,但它現在完全被納入幷包含在圖像中。這就是構成猶豫不決的區域的原因。

Figure 5. Centers and Edges

現在事情變得稍微複雜了一些,因為考慮到以下疑問:政治性藝術在何處發生?在許多情況下,我現在指的是現代主義中所產生的歷史上特定的政治藝術創作模式——(圖5)右欄是政治化或先鋒文化發生的地方。例如,亞里士多德和奧古斯托·波爾(Augusto Boal)之間的經典辯論:亞里士多德在他的詩學文本中描述了一種以恐懼、憐憫、心理逆轉和情感宣洩(catharsis)等原則為導向的內聚式的表現模式(cohesive representational mode),而波爾則致力於打破錶現模式中的現有慣例,以喚醒人類的政治本能。因此,作品的邊緣是一個指向外部的箭頭,也就是說,指向作品所處的現存社會和歷史現實。從這個角度看,熱內特的「猶豫不決」是另一種東西的代號:歷史唯物主義(historical materialism)。作品的邊緣是作品的政治學(The edges of the work are the politics of the work)。

但要理解這兩列(圖5)在今天的真正含義,我們必須考慮當代遊玩文化的一個例子:《魔獸世界》(World of Warcraft)。

人們會立即注意到這個圖像(圖6)的什麼?首先,情境內空間(diegetic space)在哪裡?它是山洞的背景,是直接來自文藝復興時期繪畫透視技術的深度體積化的表現模式。另外,非情境空間在哪?它是包含圖標、文字、進度條和數字的薄薄的二維附加層。它採用了一種完全不同的意義模式(mode of signification),更多地依賴於文字和數字、圖標圖像,而非逼真再現性圖像。

這個界面充滿了信息。即使是不熟悉這個遊戲的人也會注意到,界面的非情景性部分(nondiegetic portion)與情境性部分同樣重要,甚至比語言部分更重要。 計量表和儀表盤已取代了鏡頭和窗口。書寫再次與圖像被相提並論。它代表了媒介構成的一個巨大變化。從本質上講,《魔獸世界》中所發生的過程與《瘋狂》雜誌封面所發生的過程相同。圖像的情境空間在價值上被降級,最終由一個非常複雜的非情境性的意義模式決定。所以《魔獸世界》是另一種思考媒介內部張力的方式。它不再是屏幕這一側和那一側之間的「窗口」界面問題(當然它也必須履行這雙重職責),而也是抬頭顯示器(HUD, heads-up-display)、前景的文字和圖標,以及遊戲本身的三維、體積、情境空間之間的內界面的問題——一邊是文字;另一邊是圖像。

還有什麼由此產生的?媒介中的內部界面的存在是很重要的,因為它表明了外部在內部的隱性存在(implicit presence)。以及為了明確起見,「外部」意味著一些相當具體的東西:社會。先前對立的每一個術語:非情境性/情境性、副文本/文本、布萊希特的離間效應/亞里士多德的情感宣洩——每一個都是指進步式的美學運動(同樣主要與二十世紀有關,但不限於二十世紀)和更傳統的美學運動間的緊張關係。

現在,對《魔獸世界》的分析可以發揮其全部潛力了。因為問題從來不是簡單的形式主張,即這個或那個形式上的細節(文字、圖標、抬頭顯示)的存在,有意義或無意義。不,這是是一個更大的問題。如果非情境性的東西佔據了中心位置,我們可以肯定的是,「外部」或社會,已經比先前的時代更緊密地交織在審美的結構中。簡而言之,《魔獸世界》是布萊希特式的,如果這不是在其實際存在的政治價值觀中,那麼至少也在媒介形式層面上的價值觀。(關於這對今天的進步運動意味著什麼的猶豫不決,這是一個有效的問題,我把它留給另篇文章和另一時間來討論)。

換句話說,像《魔獸世界》這樣的遊戲允許我們進行一種非常特殊的社會分析,因為它們在告訴我們一個關於當代生活的故事。當然,流行的媒體形式講述自己時代的故事是很常見的;然而像《魔獸世界》這樣的遊戲所提供的毫不掩飾的證據的程度仍然是驚人的。它不是一個前衛的圖像,但儘管如此,它強有力地傳遞出了一個前衛的政治教訓。從根本上說,這個遊戲不僅僅是一個由龍和史詩般的武器組成的奇幻景觀,而是一個製作車間,一個信息時代的血汗工廠,為合作的遊玩勞動(ludic labor)而定製每一處細節。

到現在為止,我們應該明白為什麼界面的門窗理論是不充分的。從麥克盧漢那裡傳下來的門窗模型只能揭示一件事,那就是界面是一個重寫本(palimpsest)。這種模型只能揭示出,界面是對先前東西的再加工(reprocessing)。界面確實可能是一個重寫本;然而,更進一步,表明重寫本的各層本身是可被闡釋的「數據」(data),則更為有用。在這個程度上,使用並行審美事件(parallel aesthetic events)的原則來思考內界面的問題更為有用,這些事件本身告訴觀眾一些關於媒介和當代生活的信息。一個更簡單的詞是「寓言」(allegory)。在這一點上,現在應該重新審視在關於方法論的開篇中提到的「宏大選擇」:表現要麼是美麗的,要麼是欺騙性的,要麼是直覺的,要麼是可解釋的。還有第三種方式:不是伊里斯或赫爾墨斯,而是「仁慈的人」,歐墨尼得斯(譯註:歐墨尼得斯(Eumenides)是專司復仇的三女神。在希臘文中意為「仁慈的人」,這是由於希臘人敬畏神祇,擔心直接說出女神之名會招致厄運,故而對女神使用的敬稱與諱稱。)。因為在埃斯庫羅斯的戲劇中,表現是一個無節制的身體(incontinent body),一個從社會身體(合唱團)發出的激動的狂亂。因此,這是一種基礎性的方法論關係,在我的三個中心主題之間:(1)今天的寓言結構,(2)內界面,以及(3)文化和歷史之間的辯證法。

Fig. 7. Furienmeister. “Fury,” circa 1610. Kunstkammer, Kunsthistorisches Museum, Vienna.

IV. 意義的制度 Regimes of Signification

我們現在能夠回到諾曼·洛克威爾和《瘋狂》雜誌,並從這兩種模式種,推斷出關於某些類型的遊玩性文本如何處理界面的初步主張。警覺的觀察者可能會爭辯說:「但是,洛克威爾的圖像難道不是像《瘋狂》雜誌的圖像一樣,對觀察和鏡像、邊框和中心坦白了自己精通的知識,只是少了那幼稚的單行線?如果是這樣,那不就成了一個更復雜的形象嗎?為什麼要詆譭圖像的製作精良?」 而這是事實。洛克威爾的形象確實是製作精良,且對界面的運轉方式展現出了高度的理解。我的主張與其說是對一種模式的規範性評價,不如說是對意義流如何組織出,對世界的某種認識和承諾的觀察。

因此,我將提供一個關於信念(belief)和劃定(enactment)的公式:洛克威爾相信界面,但不制定(enact)它,而《瘋狂》制定了界面,但不相信它。

前者相信界面,因為它試圖把觀眾作為一個主體,放入一個想象的空間,在那裡,界面在眾目睽睽之下傳播與發生,沒有焦慮。但與此同時,作為媒介,作為一個有自己邊界的插圖,它並沒有設定界面的邏輯,它使其不可見。因此,它相信它,但不設定它。

相比之下,第二部作品航行到了一個充滿激動和猶豫不決的奇怪之地,在到達時,把整個陳舊的系統變成了一個愚蠢的笑話。因此,它設定了它,但並不相信它。如果前者是界面的去對象化(deobjectification),後者則是界面的對象化。前者旨在消除媒介的所有物質性痕跡(material traces),支持一種狂野的觀念,即所有臨界的必要創傷可能昇華為單純的「內容」(content),而後者則將創傷本身對象化為「過程-對象」(process-object),其中社會形式的動盪保持其野性狀態,但只是在漫畫的不相信的安全範圍內。

我們現在可以對上述連貫性和不連貫性的概念進行更多的普遍性觀察。首先,重新審視一下術語:連貫性和不連貫性構成了一種連續體(continuum),我們可以將其置於審美和政治這兩個領域內。這兩個領域如下:

- 一種「連貫的美學」(coherent aesthetic)是一種運轉的美學。美學的重力傾向於藝術作品的中心。它是一箇中心化的過程,是圍繞著一個特定的存在而逐漸聚結(coalescing)起來的過程。這方面的例子可以在許多媒介中廣泛找到。巴特的「意趣」(studium)概念是它的基礎。(譯註:概念來自羅蘭巴特的《明室》:studium is the element that creates interest in a photographic image, The studium **indicates historical, social or cultural meanings extracted via semiotic analysis)

- 一個「不連貫的美學」(incoherent aesthetic)是一個在此處(Here)的美學,重力不再是一種統一化的力量,而是一種降解(degradation)的力量,傾向於把整齊的聚塊解開,變成它們不整齊的、無節制的元素。「不連貫」不能被理解為任何規範性的負面含義:問題的關鍵不在於美學在某種程度上是沒法看的,或難登大雅之堂的。連貫性和不連貫性指的是對象內部力的能力(capacity of forces),以及它們是否傾向於凝結或散佈。因此,「刺點」(punctum),而不是「意趣」,才是這第二種模式的正確啟發。(譯註:刺點指的是照片的某些特徵,其似乎產生或傳達了一種意義,而不需要調用任何可識別的符號系統。這種意義對於圖像的個體觀眾的反應是獨一無二的。刺點穿透了「意趣」,從而刺向了它的觀眾。為了達到刺點的效果,觀眾必須否定所有的知識。)

- 「連貫的政治」(coherent politics)是指圍繞一箇中央機構組織的傾向。這種類型的政治產生了穩定的制度,涉及運作的中心、已知的領域和調節身體和言語流的能力。這被稱為「國家」(state)的形成過程或「轄域化/領土化」(territorialization)。連貫的政治包括高度精確的語言,用於表述社會。 在各種實際存在的政治系統中,包括法西斯主義和國家社會主義以及自由化民主中,都可以看到它們存在的證據。

- 「不連貫的政治」是一種傾向於消解現有制度束縛的政治。它既不傾向於一箇中心,也不希望將現有的形式彙集成運動,或以「解域化」(deterritorialization)之名出現,即一些作者樂觀地稱之為的「激進民主」。這裡的原則不是重複過去的表現,漸進地抵制資本主義,或者其他什麼,就像在馬克思的鼴鼠的例子中那樣。相反,人們必須遵循與當下決裂的原則,而不是簡單地實現自己的慾望,而是革新慾望本身的意義。

(譯註:馬克思試圖從鼴鼠及其地下通道的角度來理解19世紀歐洲出現的無產階級鬥爭循環的連續性。馬克思的鼴鼠會在公開的階級衝突中浮出水面,然後再次隱藏起來——不是被動地冬眠,而是挖掘它的隧道,與時俱進,與歷史一起前進,這樣當時機成熟時它就會再次浮出水面。 )

(讓我重申,連貫和不連貫是非規範性的術語;它們必須更多地被理解為「固定」或「不固定」,而不是「好」或「壞」或「理想的」(desirable)或「不理想的」。我已經暗示了德勒茲使用的類似術語,「轄域化」和「解域化」,但不同的作者使用不同的術語。例如,在海德格爾那裡,最接近的同義詞是「沉淪」[falling, verfallen]和「被拋」[thrownness, Geworfenheit])。

有了列舉的四種,我們可以把它們以不同的組合方式搭配起來,以達到一些不同的意義制度。首先,將連貫的美學與連貫的政治配對起來,就是通常所說的意識形態(ideology),更討人喜歡的術語是「神話」(myth),不那麼討人喜歡的則是「宣傳」(propaganda)。因此,在意識形態制度中,美學的固定性(fixity)和包含其中的政治慾望的固定性之間實現了某種同質性。(這並不是說,對於任何意識形態的形成來說,在審美和政治之間存在著一種特定的、天然的關聯,而只是說由於它們都是連貫的,所以存在著一種相似性)。因此,所有形式的意識形態和宣傳性文化形式,從情節劇到邁克爾·摩爾、馬修·阿諾德,還有馬克思,都將被納入這一制度。鑑於前文所述,將洛克威爾與這一制度聯繫起來也是合適的,因為他的形象顯示了一種連貫性的美學(精細的插圖技藝,作為天才的藝術家,創作過程的複雜漩渦),以及一種連貫性的政治(媽媽和蘋果派,以及只有媽媽和蘋果派 mom-and-apple-pie,代表一種美國的健康和傳統的價值觀)。

然而,如果這些術語被稍微改變,第二種配對就會變得明顯。把不連貫性的美學和連貫的政治聯繫起來,我們就會看到倫理的(ethical)意義制度 [10]。這裡總是有一個「固定的」政治渴望,通過在美學裝置中應用各種自我揭示(self-revealing)或自我否定的(self-annihilating)技術而產生。例如在二十世紀進步文化的典型故事,阿蘭·巴迪歐(Alain Badiou)的《世紀》(The Century)中所講述的故事,倫理制度圍繞著各種現代主義啟發的左派進步主義的味道。因此,在布萊希特那裡,有一種不連貫的美學(離間效應,裝置的前景化),與一種連貫的政治(馬克思,並且只有馬克思)相匹配。或者說,為了喚起上述的中心參考,《瘋狂》圖像提供了一種不連貫的美學(打破第四面牆,擁抱視錯覺),與一種連貫性的政治(通俗趣味並且只有通俗趣味)相結合。當然,還有更多的名字可以被堆積起來:讓·呂克·戈達爾在電影中(將電影拆散以支撐馬克思列寧主義);Fugazi 在朋克中(將聲音拆散以服務於 D.I.Y. 的生活方式);等等。

然而,應該指出的是,受現代主義啟發的左派進步主義並不是倫理制度的終點。我已經暗示過了,我稱這個遊戲為布萊希特式的,我希望將《魔獸世界》歸入這一制度。但為什麼呢?我已經給出了所有的理由:這個遊戲顯示出了一種不連貫性的美學,因為它前景化了裝置(統計數據、機器性功能、怪物刷新的循環、物品界面、多線程等等),同時一直在推動一種特別連貫的政治(協議化的組織、網絡化整合、與傳統社會秩序的疏離、新的信息勞動實踐、以計算機為媒介的群體互動、新自由主義市場、博弈理論等等)。因此,《魔獸世界》是一個「倫理」的遊戲,僅僅是因為它一方面開放了美學,另一方面又關閉了政治。同樣,我使用的是倫理一詞的普遍(而非道德 moral )定義,即在某些規範性框架內的一套廣泛的實踐原則。《魔獸世界》與信息經濟有更多的關係,戈達爾的《中國姑娘》(La Chinoise)與毛澤東思想有更多的關係,並沒有削弱兩者在倫理制度中的作用。

現在出現了第三種模式,它可以被稱為詩意的(poetic),因為它將連貫性的美學與不連貫性的政治相結合。這種制度經常出現在某些現代主義一類的作品中,特別是被稱為「為藝術而藝術」的高度形式化的、對外界漠不關心的一派,但更普遍的是,在所有形式的美術作品(fine art)中。它被貼上 「詩意」的標籤,只是因為它與「產出」(poesis),或與普遍意義上的意義創造相一致。風險不是形而上學的,在形而上學中,任何圖像都要與它的原始圖像相衡量,而是藝術的半自主的「物理學」(semiautonomous physics),也就是說,在模仿性表現中促成成功或失敗的技巧和方法。

亞里士多德在他的《詩學》中首次記錄了這些技巧和方法,而整個詩學體系的一般的品性自此幾乎沒有改變。在這一制度中,存在著他們技藝的偉大天才(因為這是「天才」這一概念找到其天然歸宿的制度)。阿爾弗雷德·希區柯克或比利·懷爾德(Billy Wilder),德勒茲或海德格爾,大部分的現代主義,所有的極簡主義等等。但你反駁說:「當然,海德格爾或德勒茲的作品是政治性的。為什麼要將他們進行分類到這裡?」答案在於政治在這兩位思想家身上的具體性質,以及哲學的藝術被提升到其他關切之上的方式。我的主張不是說這些不同的人物沒有政治性,而只是說他們的政治是不連貫的。埃亞爾·魏茨曼(Eyal Weizman)曾寫道,以色列國防軍在戰場上應用了德勒茲和費利克斯·瓜塔裡的教義。這並不說明德勒茲和瓜塔裡思想的墮落,而是說明作品對各種政治性實施的接受性(即其「不連貫性」)。

把德勒茲和瓜塔裡帶到加沙,並非要褻瀆他們,而是要利用(deploy)他們。邁克爾·哈特和奈格里,以及其他人也已經表明根莖是如何被採納為霸權主義權力系統的結構圖的。這並不是要詆譭德勒茲和瓜塔裡,而只是要指出他們的工作在政治上是「開源」(open source)的。這些思想家的具體政治內容的無法固定,本身就證明了它在根本上是詩意的(而非倫理的)。換句話說,「詩意的」制度總是能接受不同的政治適應,因為它讓政治問題開放。這也許是接近「詩化本體論」(poetic ontology)概念的另一種方式,這是巴迪歐給德勒茲和海德格爾的標籤。雖然就他自己而言,巴迪歐的思想也不乏詩意,但他最終離開了「詩意化」的制度,而這要歸功於一種錯綜複雜的、激進而具體的政治理論。

最後一種模式是四種模式中最難以捉摸的,因為它在現代文化中從未取得任何形式的真實存在(bona fide existence),無論是在主導地位還是在各種「被接納的」次要地位。這是一種骯髒的制度,其中審美的不連貫性與政治的不連貫性相結合。我們將簡單地稱它為真理(truth),儘管其他術語也足夠了(虛無主義、徹底的他異性、非人類)。真理制度始終處於旁觀者的位置。它的出現不是通過「被壓迫者的迴歸」(return of the repressed),因為它從來都不僅僅是統治者的被壓迫者。相反,它最好被理解為「被壓迫者的被壓迫者」,或者用另一個時代和地方的術語,「否定之否定」(negation of the negation)。我們是否可以將某些名字與這種模式聯繫起來,與美學和政治中的不連貫性聯繫起來?我們可以把尼采的名字聯繫起來嗎?喬治·巴塔耶(Georges Bataille)?雅克·德里達(Jacques Derrida)的名字?前路並不那麼確定。但目前也許最好還是保持這種狀態。

所以總的來說,這就是意義的四個制度:

- 意識形態的:連貫性的美學,連貫性的政治。

- 倫理學的:一種不連貫的美學,一種連貫的政治。

- 詩意的:一種連貫性的美學,一種不連貫性的政治。

- 真理:一種不連貫的美學,一種不連貫的政治。

在結束之前,有必要對這個系統做一些評論。首先,整個分類系統似乎在說明藝術和正義之間的關係。在第一個制度中,藝術和正義是相連的。人們只需將其中一個內化,就能達到另一個。在第二種制度中,這個過程略有不同:人們必須摧毀藝術,為正義服務。在第三種情況下,它是顛倒的:人們必須完全放逐正義的範疇,以見證藝術的神化(apotheosis)。最後,在第四種情況下,救贖來自於對所有現有藝術標準和所有公認的正義模式的平等摧毀。

其次,在對這四種制度進行仔細研究之後,很明顯存在著一種等級,如果不是針對所有的時代,那麼至少是針對我們所處的特定文化和歷史形態。也就是說:第一種模式是占主導地位的(儘管經常被誹謗),第二種是有特權的,第三種是被接受的(tolerated),而最後一種則是相對局外的。因此,我在這裡按優先級順序介紹了它們。

但是,除非能將其歷史化,否則這個等級就沒有什麼價值。因此,一個額外的主張是有幫助的,從上面關於《魔獸世界》的章節中重申:如果對這些制度在遊玩經濟時代的用途變化有什麼可說的話,那就是我們今天正目睹著其首要地位從第一種轉向第二種,也就是說,從「意識形態」制度向「倫理」制度的總體轉變。今天,意識形態正處於衰退之中;意識形態的效率也在下降。意識形態在傳統上被定義為「對現實狀況的想象性關聯」(imaginary relationship to real conditions)(阿爾都塞),在某些意義上,它已經成功得不能再成功了,可以說,消滅了自己的工作。相反,我們有了模擬(simulation),它必須被理解為某種類似於「與意識形態狀況的想象性關聯」(imaginary relationship to ideological regime)的東西。簡而言之,意識形態在軟件中被建模(get modeled)。因此,在意識形態制度的完美中,以其純數字化的模擬形式,帶來了意識形態制度的死亡,因為模擬作為意識形態世界的絕對的地平線(absolute horizon)而被「加冕為冠軍」。計算機是終極的倫理機器。它與意識形態沒有任何真正意義上的實際關係,只有一種虛擬關係(virtual relation)。

然而,我毫不含糊地強調,這並不意味著今天的社會風氣比過去更「道德」(在做好事的意義上)或更多或更少政治化。請記住,倫理化模式(#2)被貼上了「倫理」的標籤,因為它採用了各種規範性技術,其中給定的美學主導因素被打碎(通過對裝置的前景化,離間效應等等),以服務於一個特定的期望的風氣(ethos)。

最後,鑑於意識形態形式(#1)和真理形式(#4)都可以被至於括弧內,一個因被蔑視,而另一個因被恐懼而被驅逐出受人尊敬的話語,這個系統可以大大簡化為兩個制度(#2和#3),並揭示出一種原始的公理(primordial axiom):一部作品在美學上越是連貫,在政治上就越不連貫。反過來也是如此:一部作品在美學上越不連貫,它在政治上就越連貫。

因此,原始公理(當然它不是這樣的東西,只是對實際存在的文化產品進行分析後產生的一套傾向)提出了兩個典型的案例,即倫理學和詩意性。用簡單的語言來說,第一種情況就是我們所說的具有政治意味的藝術;第二種情況就是我們所說的純藝術(fine art)。前者是戈達爾,後者是希區柯克。或者,如果你願意,前一種是《魔獸世界》,第二種是《半條命》。前者制定了媒介性條件(mediatic condition),但並不相信它;後者相信媒介性條件,但並不制定它。

在最後,我們可能會回到我們的真言,即界面是一種不會中介化的媒介(interface is a medium that does not mediate)。它是不運行的(unworkable)。然而,困難並不在於這種困境,而在於界面從未承認過這種困境。它把自己說成是一扇門或一扇窗或其他某種臨界,而我們必須簡單地跨過它們來接受外在的慷慨。但是一個事物和它的反面從來沒有被界面以這樣一種整齊的方式連接起來。這並不是說「不連貫性」最終勝出,而使其他模式失效。這只是說,在作品的美學形式和它所處的更大的歷史物質背景之間,會有一個對象內部的內界面。如果「界面」可以在任何地方找到,它都就在那裡。我們所說的「文字」、「圖像」或「對象」,只是試圖解決這種無法運作性的問題。

NOTES

[1] Michel Serres, Le Parasite (Paris: Éditions Grasset et Fasquelle, 1980), 107 (my translation). 對於「windows」這個主題,還應該引用軟件行業在設計圖形用戶界面方面的努力。微軟給這個神話打上了烙印,但它卻在所有個人電腦平臺上傳播,包括「進步」的(Linux)或不那麼進步的(Macintosh),以及各種更小、更靈活的設備。許多書也討論了這個問題,包括 Jay David Bolter and Diane Gromala, Windows and Mirrors: Interaction Design, Digital Art, and the Myth of Transparency (Cambridge, MA: MIT Press, 2003), and Anne Friedberg, The Virtual Window: From Alberti to Microsoft (Cambridge, MA: MIT Press, 2006).

[2] 約翰·達勒姆·彼得斯(John Durham Peters)在他的書《對空言說》(Chicago: of Chicago Press, 1999) 中雄辯地闡述了這一點。對彼得斯來說,這個問題存在於心靈感應和唯我論之間,他提出的第三個綜合選項是塞爾的一些不那麼憤世嫉俗的版本:媒體化(mediation)作為一個永久的、有意識的自我與他者之間協商(negotiation)的過程。

[3] Johan Huizinga, Homo Ludens: A Study of the Play Element in Culture (Boston: Beacon Press, 1950).

[4] Guy Debord, Correspondance, 5, Janvier 1973 - décembre 1978 (Paris: Librairie Arthème Fayard, 2005), 466 (my translation).

[5] Hesiod, Theogony, trans. Richmond Lattimore (Ann Arbor: of Michigan Press, 1959), 124.

[6] François Dagognet, Faces, Surfaces, Interfaces (Paris: Librairie Philosophique J. Vrin, 1982), 49 (my translation).

[7] 誠然,麥克盧漢比我的快照描述得更清晰。在描述哈羅德·英尼斯(Harold Innis)的方法論時,他將界面描述為一種媒介之間的摩擦(friction between media),一種生成刺激的力量,而不是構建一個人視角的簡單裝置:「(英尼斯)將他的工作過程從使用「觀點」轉變為使用化學中所稱的「界面」方法產生洞察力。「界面」是指物質之間的相互作用,是一種相互刺激。」馬歇爾·麥克盧漢,《媒體與文化變革》,載於《麥克盧漢本質》(紐約:基礎圖書出版社,1995),89。(譯註:有近來觀點認為麥克盧漢所說的是 干涉(inference)而非界面)

[8] 我首次學到這種令人愉悅的諷刺是參與 Art Spiegelman at New York University on October 6 的講座,

[9] Gérard Genette, Seuils (Paris: Éditions du Seuil, 1987), 8 (my translation).

[10] 我從雅克·朗西埃的驚人小書《Le partage du sensible: esthétique et politique》(Paris :La Fabrique, 2000)中獲得了一些術語上的靈感,該書的英文版本為《美學的政治:感性的分配》,New York: Continuum, 2004)。與他的倫理學-詩歌-美學三角關係的任何相似之處充其量只是表面的,尤其是,他的「倫理學」與柏拉圖式的道德哲學緊密相連,而我的主要指的是一種積極的、政治化的實踐倫理。然而,在「詩意」一詞的兩種用法之間存在著重疊,在他的「美學」和我的「真理」之間也存在著一種融洽的關係,在某種程度上,這兩個術語都指的是一個自主的空間,在此空間中,美學開始回返自身,並開始自己的絕對旅程。

日 | 落 譯介計劃最近也收錄了來自友鏈 觀察者的技術 公眾號所發佈的 Alexander R. Galloway 第一人稱射擊遊戲的起源 Origins of the First-Person Shooter (2006) (翻譯:冬寂網路)以及 Marco Benoît Carbone 論遊戲作為媒介的研究 On The Study of Games as Media (2021) (翻譯:周子寰)

日 | 落譯介計劃 是媒體實驗室落日間對一些有助於思考遊戲/電子遊戲的外文文本翻譯和推薦/索引計劃。(查看網站)

落日間是一座有關「何為遊戲」與「遊戲何為」的迷宮

感謝支持落日間的朋友

歡迎讚賞或在愛發電贊助落日間