故事就是这样发生的……

“最开始的那几个月里,在街上巡逻是一种奇妙的经历。你不知道自己的搭档会不会突然长出獠牙。”——帕特·米夫林,一位退休警官。

到了2053年的今天,整个世界早已大不相同。在我们祖先的年代,几个强大的国家统治着全球,在核战争的阴影下维系着平衡。世界上还存在着许多较小的主权国家,各种企业已经接受了超级大国的无上权威。那时的科技水平也与现在截然不同,当时技术含量最高的产物在今天看来就像是孩子们用科教产品做出来的玩具一样。

但这些不是我们之间最大的区别,两个时代已经截然不同,因为魔法又一次出现在了地球上,我们生活的世界已然觉醒。

巨企崛起(Rise of the Megacorps)

一切都开始于上世纪90年代末,千禧年结束后,社会动荡不安,本就频发的内乱加剧。巨型企业因社会状态和政治局势深感不安,它们无法再放心的将自己的财产交给冷漠(在巨企业眼中,是无能)的政府看管了。

在那些第三世界国家(公司认为威胁等级最高的地方),巨企开始用最好的装备武装自己的保全人员,和各类职业雇佣兵签署长期(或短期)合同。随着暴力事件和内乱开始席卷全球,公司又开始在全球范围内调动自己的军事资产。为后来的一系列事件奠定了基础。

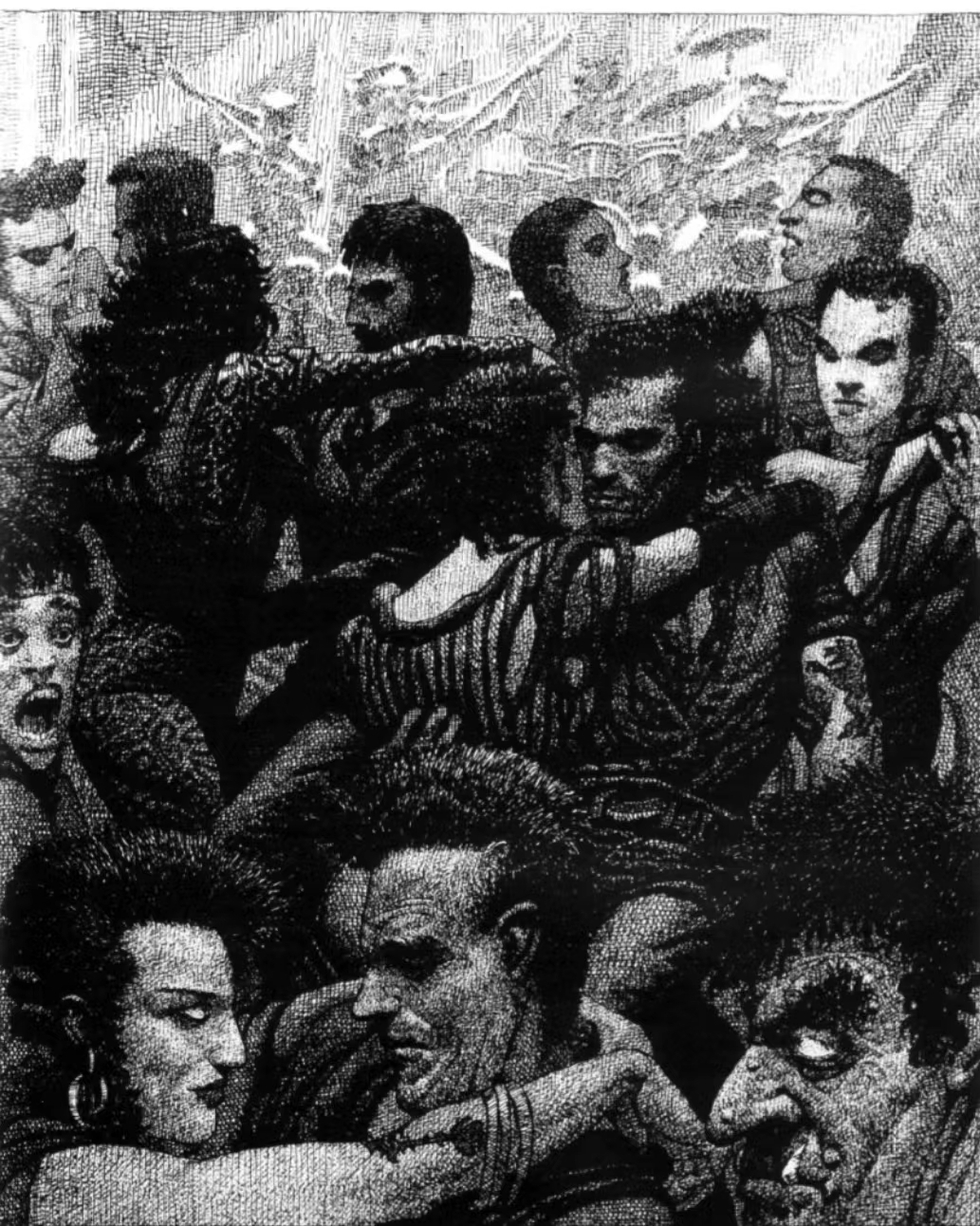

1999年,纽约市发生的暴动成了压死骆驼的最后一根稻草。在这之前,纽约市的卡车司机发起了一场持续三月的罢工,新鲜食物因无法进入纽约。在恐惧和愤怒中挣扎的群众决定在街头上发泄情绪,暴力席卷了整座城市,数百人被杀,数千人受伤。

在混乱中,一群暴徒袭击了一辆载满医疗废料(载有传染性物质)的塞雷科技(Seretech)医疗研究用卡车。此次事件发展成了一场延绵不断的枪战,塞雷科技的保全人员最后赶到现场,成功的将卡车(及随行人员)撤到了公司的医疗研究设施中。之后,又发生了更多的暴力事件,愤怒的群众攻入了建筑物内。太阳升起时,20名塞雷科技雇员被杀,200名暴徒横尸街头。

为了粉碎日益壮大的企业私兵,市政府,州政府和联邦政府纷纷起诉塞雷科技,指责他们玩忽职守。塞雷科技则声称,通过从暴徒手中抢回卡车,他们制止了一场潜在的生化危机。这起案件最终成为了一起里程碑式的判例(美国政府诉塞雷科技公司,1999(US v. Seretech Corporation(1999))),最高法院最终裁定:塞雷公司有维持武装部队以保卫其人员和财产的权力,对塞雷科技保护人民和安全处置处理受污染材料的决心予以肯定。

该案又成了2001年什叶瓦斯案(The Nuclear Regulatory Commission v. Shiawase Corporation (美国核管理委员会诉什叶瓦斯企业))的法理基础。两起案件一起,使得跨国企业获得了与各国政府一样的权力,坚定地确立了跨国企业在国际法中的治外法权。

更多灾难接踵而至:2004年,利比亚用化学武器袭击了以色列。作为回击,以色列用核弹摧毁了利比亚半数的城市。接着,在2005年,纽约市发生了一场大地震,地震造成了超过200,000的死伤者,以及超过2000亿美元的财产损失。即使在企业的资金支持和指导之下,这座城市也至少需要40年才能重建完毕。

在纽约市重建的时候,联合国总部大楼和东海岸证券交易所纷纷外迁,前者移至日内瓦,后者则移到了波士顿。次年,日本在太空中部署了第一批发电卫星,它们能汲取太阳能,通过微波将能量传输到地球表面。同时,日本还自立为新日本帝国(New Japanese Imperial State)——一个新的超级大国。对于那些相对落后的区域来说,微波是一种成本较低的输电方式,借由这一点,日本得以向第三世界国家进军。

资源狂潮(Resource Rush)

在获得了治外法权之后,北美的企业报复性的加快了对北美大陆的开发速度。在这场媒体人口中的“资源狂潮”中,企业联盟向美国政府要求并得到了大量石油,矿产和土地资源。2002-2008年,美国政府一次又一次的援引了土地征用权,将财产置于政府控制之下,然后一次又一次将开发许可献给自己的金主——各个巨型企业。在这场针对土地的劫掠行动中,印第安人保留地,以及各处的国家公园首当其冲,成了最先受害的目标。

尽管自然资源保护主义者(Conservationists)和印第安人民权组织都曾表达过自己的惊讶和厌恶,但公司的影响力极强,还有着准军事组织的力量,光是表达反对意见都有潜在的危险性。在愤怒和沮丧之中,那些更为激进的反对者聚集到了一起,成立了“美洲印第安人独立运动(Sovereign American Indian Movement,SAIM)”,这个组织的根源可追溯到20世纪的印第安人民权运动。

日益加剧的紧张局势,以及双方之间的仇恨终于在2009年达到了爆发点。5月5日,联合石油工业宣布:他们已经得到许可,能在四分之一(仍存在)的国家公园里和十分之一的保留地土地上开采石油资源,而这些土地正是美国政府刚刚才征用的。SAIM立刻就做出了反应:他们派出一支小队,偷偷潜入了位于蒙大拿州西北部的美国空军夏伊洛公园导弹发射设施(US Air Force’s Shiloh LaunchFacility),攻占了一座发射井。

直到今天都没有人搞懂袭击者是如何绕开导弹井附近的安保设施和卫兵的,不过,我们知道的是,在进入导弹发射井后,这支小队很快就和SAIM的内应——约翰·红溪(John Redbourne)会合了,此人不但是美国空军少校,还是一个纯血的达科达苏族印第安人。红溪打晕了自己的搭档,用他的密码和钥匙解除了导弹的保险。

孤鹰危机(The Lone Eagle)

控制了发射井之后,夏伊洛小队向外界做出声明,要求美国政府归还所有印第安土地,否则他们将发射设施中的导弹。在长达十天的紧张磋商之后,一支穿着黑色作战服的三角洲小队最终侵入到了发射井中,开始与印第安人们交火。

在交战中,所有的SAIM成员都被杀死了,一枚载有四颗分裂式5兆吨TNT级核弹头的“孤鹰(Lone Eagle)”型洲际导弹不知怎的被发射了出来,朝着俄罗斯共和国(The Russian Republic)的方向飞去。与此同时,夏延山北约司令部中的指挥官们只能眼睁睁的看着导弹离去,所有的自毁信号都被导弹忽视了,军方能调动的截击机也都不在有利位置上。

时任美国总统杰西·加雷蒂(Jesse Garrety)意识到大事不妙,尽管他一直都想与这场军事行动撇清关系(否认自己与导弹发射有关),但他还是联系了莫斯科方面,向他们提供了每枚弹头的目标信息,希望能让俄罗斯用秘密研制的弹道导弹防御系统来击落导弹,避免全面核战的爆发。

莫斯科方对美方所谓“孤鹰的发射是一起独立的事故,不是有意发起的手术刀式核打击”的说法充满怀疑,马上进入了高度戒备状态,开始命令联邦公民避难。与此同时,在美国,公众甚至没有意识到一场全面核战正一触即发。

加雷蒂总统在焦虑中渡过了此次危机,根据后来著名的“幕后录像带”,他在等待中会时不时的哭泣,咆哮或祈祷。不久之后,俄罗斯总统尼古莱·切伦科特塞利(Nikolai Chelenkotersely)打来了电话,称核弹头已被阻止。不过,此事可能另有隐情,对声音进行的压力测试结果显示,他说真话的概率只有79%。但那时,无论是地震监测仪还是太空中的卫星都没有检测出到核爆的痕迹。

不管核弹有没有爆炸,事故的余波还是辐射了出去。

责任之重(The Blame Falls)

美国民众得知了孤鹰危机的细节后,产生了强烈的抵触情绪。在企业宣传机器的指引下,SAIM成了众矢之的,群众甚至开始敌视所有的美洲原住民。对于巨型企业来说,这种情况正是他们想要看到的,其中最为满意的便是联合石油工业公司,因为他们认为征收土地的速度太慢了。

到了2010年,企业开始联合向美国政府施压,推动了于2009年出台的“再教育和安置法案(Re-Education and Relocation Act)”,根据该法案,任何与SAIM有关的公民都将遭到惩罚性监禁。由于公众对印第安人的抵触情绪,该法案经常被滥用,数千名无辜的美洲原住民被不分青红皂白的关进了所谓的“再教育中心(re-education center)”——一种集中营里。

其中,有一个被关进阿比林集中营,名叫丹尼尔·菜人(Daniel Coleman)的男人。多年之后,他将成为万灵之舞(Great Ghost Dance)的先知,北美原住民中的第一位战争萨满(War Shaman),他将会被以丹尼尔·哀狼(Daniel Howling Coyote)之名记入历史。

由于政府预算不足,国会很快就把安置营外包给了各企业。在时光的流逝中,媒体也渐渐的对安置营失去了兴趣,人数过多,卫生条件堪忧,医疗条件差等问题成了囚犯们的噩梦。难道,再教育法案真的像多年后菜人所说的那样,是一项蓄意的种族灭绝计划吗?不过,最为讽刺的是,在营地中苦苦挣扎,与世隔绝的印第安人们反而逃过了从2010年开始的一系列灭顶之灾。

多灾多难(Tribulations)

2010年,所谓的“病毒性中毒过敏综合症(Virally Induced Toxic Allergy Syndrome,VITAS)”在新德里爆发,几周之后,世界各地都出现了类似的病例。这是自黑死病以来最为严重且致命的疫情,到了2010年底,疫情大规模爆发,无数感染者开始在死亡线上挣扎。大多数致死病例都发生那些在缺少医疗设备的落后地区和人口稠密,医疗设备和临时疫苗供应不足的中心区域中。中国,印度,许多非洲国家以及一些人口稠密的第三世界国家城市因医疗系统过载遭受了巨大的损失。

尽管VITAS疫情十分严重,但它只是2010年开始的一系列灾难性事件的开端。2011年一月,墨西哥政府在暴力中被迫解散。接下来的五年里,政府的倒台数堪称历史之最。饥荒席卷球,使本就漫长的死亡名单变得没完没了。在混乱中,大批暴徒袭击了欧洲的核电站,最后导致其中三座融毁,产生的辐射造成了广泛而富有破坏性的影响。

觉醒

“真是太不可思议了,他们是好像压根没注意到我们一样,也许他们根本就没听到我们的话。我想,应该是当时连续不断的雷声盖过了喇叭的声音,不过,我的上司不这么觉得,他对印第安佬说,如果再走我们就要开火了。我当时也很害怕,那些印第安佬的行为实在是太诡异了。所以,当其他人开始射击时,我也这么做了。但是枪击根本没用,印第安佬还是在向前走,而且,那个叫做菜人还是什么的家伙好像在发光。我知道科学家说过,这只不过是一种光学诡计,只是天上闪电的反光,但是我可以发誓,我绝对射中了他两三次,但他还是在一直走。那天晚上,营地的大门被风吹开了,他们走到大门时就立刻跳了出去。那天晚上,我们没有直接去找他们,因为天上下着暴风雨,第二天我们去找的时候没有发现任何踪迹,这真是太奇怪了。”

——阿比林再教育中心的警卫哈利·伍德于2011年12月24日向阿比林调查委员会做出的证词。

“我在三个冬天前曾与先知同坐在一片治愈之火旁,听到了他的话语,他是个强壮的人,精神和肉体同样强大。我甚至都害怕他。

他的话语同样有力,他谈到了一种新的鬼舞(Ghost Dance,印第安人的仪式性舞蹈)——“万灵之舞(Great Ghost Dance)”他说:‘这次,鬼舞会生效的。和我们祖先的鬼舞不同,这次的鬼舞会打破白人给我们带上的枷锁。’他告诉我们,那些老先知其实在是对的,至少从某种意义上来说是这样。但他们的视野未开,没有意识到时机不对,当时,世界还没有准备好,但现在是时候了

他在说这些话的时候,眼中充满了希望,我因此相信了他。

到了早上,先知从我们的秘密营地中离开了,但他的身影将永远留在我们心中。”

——摘自亚瑟·红肩(Arthur Redshoulder)在接受记者希拉·艾寇茨(Shelia Eckolds)的采访时说的话,该采访于2015年被播出。

在VITAS疫情带来的骚乱后,一种可怕的,被称为“无法解释的基因表达方式(Unexplained Genetic Expression,UGE)”的现象出现了,在世界各地,“正常”的父母突然开始生出变种怪物(Mutant)和酷似传说中调换儿(Changeling)的生物。新闻媒体称这些“UGE儿童”为“精灵(Elves)”和“矮人(Dawarfs)”,看起来,世界末日终于要来了,2011年也成了人们口中的“混乱之年(The Year of Chaos)”。

奇迹和灾难席卷了每个国家,宗教像雨后春笋般突然崛起又突然消亡。先知们纷纷出现,宣告着世界末日的来临。其中有一位先知,他来自再教育中心的绝望之中,2011年12月24日(恰好是数百名日本游客乘坐高速列车从富士山经过时首次目击到巨龙龙米亚斯(The Great Dragon Ryumyoas)的同一天),“万灵之舞的先知”丹尼尔·哀狼带领着自己的族人走出了阿比林再教育营。

到了这个时候,事实已经变得清晰无比:魔法又回到了这个世界上。