當地時間 2025 年 3 月 12 日,Niantic 正式宣佈將以 35 億美金,將旗下的遊戲部門出售給總部位於美國的 Scopely 遊戲公司。縱觀全球遊戲收購案,雖然紙面交易金額不及微軟收購動視暴雪、或是騰訊收購 Supercell,但根據維基百科的記錄,這次的總交易金額依然可以在遊戲行業收購史上排行第十,僅次於索尼收購 Bungie 的 37 億美金之後——別忘了,Niantic 還在

官方公告 中提及,此次交易 Niantic 實體還會額外拿出成交價格的 10% 作為現金補償同時返還給股東,因此 Niantic 的股東們在此次交易中實際可獲利超過 38 億美金。 如果你對 Niantic 的名字不熟悉、因此對如此高的收購價格感到疑惑,我可以提起他們開發的遊戲——你甚至有可能覺得 35 億美金的價格可能算得上是「賤賣」:此次交易對象包含三款 LBS 遊戲,分別是《寶可夢 GO》(Pokémon GO)、《皮克敏綻放》(Pikmin Bloom)以及《魔物獵人 Now》(Monster Hunter Now),以及 Niantic 旗下平臺 Niantic Wayfarer 和對標 Discord 的社交網絡平臺 Niantic Campfire。

圖片來自 Scopely 官方博客

遙想近十年前的 2016 年 7 月 6 日(我的《寶可夢 GO》賬戶顯示的註冊時間就是這一天),《寶可夢 GO》剛剛開放遊玩,在高鐵上的我興沖沖註冊卻因為移動速度過快無法遊戲,結果到目的地之後發現 Niantic 已經火速 ban 掉了中國大陸地區的遊玩權限。而這遊戲在幾乎所有能玩到這款遊戲的地區,都獲得了令同行們垂涎的成績:剛上線時服務器被擠到無法正常遊玩、連續多年稱霸官方和非官方的手遊營收榜,甚至在遊戲資訊網站上時不時能看到一些《寶可夢 GO》的「花邊新聞」,像什麼 《寶可夢 GO》老爺爺、警察抓寶被抓包等等,無時不刻都說明這款遊戲真正持續多年的熱度。此外,這款遊戲還十分輕易地吸引到了兒童玩家——我不止一次地在墨爾本街頭上看到爸爸媽媽帶著拿著 iPad mini 的小孩在街上玩這款遊戲的場景。

從這種意義上說,Niantic 幾乎已經提前鎖定了新生一代的手機遊戲市場。從各種意義上看,無論是當前的營收和未來兩個世代的持續盈利能力,幾乎都是無懈可擊的。而這也讓人愈發疑惑:為何一款在各種意義上都是「現金奶牛」的遊戲,在近十年後的今天會以如此低廉的價格賤賣給了 Scopely 和它背後的「沙特土豪」?Niantic 到底是一傢什麼公司,能在當年吸引寶可夢公司(Pokémon Company)與之合作?

這一切的答案,可能就存在於《寶可夢 GO》的「家譜」之中。

《寶可夢 GO》背後的男人之一,曾經做過世界第一批網遊

讓我們從現任的 Niantic CEO 開始說起。他名叫 John Hanke,同時也是 Niantic 的創始人。根據維基百科的記載,John Hanke 出生於 1967 年。John Hanke 在商學院讀書時,正好是 20 世紀 90 年代,那時候計算機圖形技術的普及的春風在美國大地上吹拂,John Hanke 也順著這股風和朋友們創立了名為 Archetype Interactive 的遊戲公司。1996 年 6 月,這家公司被 3DO 收購;四個月後的 10 月,由 Archetype Interactive 開發的世界首款 3D MMORPG《梅里迪安 59》(Meridian 59,中文名為筆者翻譯)正式上架銷售,以訂閱制(月卡)形式收費,成為世界上最早一批商業化的網遊。(順便說一句,這款遊戲的服務器目前依然以社區開源形式運轉,免費遊玩。感興趣的話可以前往他們的

官網 和 Steam 頁面 瞭解詳情。) 《梅里迪安 59》的實機畫面。

雖然是上世紀 90 年代的 MMO,但《梅里迪安 59》的玩法與現代 MMO 已經十分接近。在一份 1996 年 11 月出版的 家用遊戲機主題的雜誌《下一世代》 (Next Generation,中文名為筆者翻譯)中,也有一篇文章介紹了《梅里迪安 59》的玩法:玩家在一箇中世紀的世界中,前往地下城迷宮與怪物交戰。之後在城內,還可以根據所選擇的不同 NPC 觸發不同的支線任務。遊戲中玩家可以通過一個單獨的對話框來創建角色,可以選擇擁有不同的膚色、五官等細節,不同玩家之間還可以聯機組織小隊來攻克迷宮。(聽上去是不是很像那個編號 14 的遊戲?)

我在蒐集資料的過程中發現,雖然維基百科信誓旦旦地宣稱「John Hanke 參與過《梅里迪安 59》遊戲的開發(The development team included John Hanke)」,但如今的《梅里迪安 59》官網對遊戲歷史的記載中並無提及到 John Hanke 的名字。少有的記錄 John Hanke 與這款遊戲的關聯有, 領英上 John Hanke 給自己的任職歷史中添加了有關 3DO 的記錄 (但沒有 Archetype Interactive),以及 John Hanke 在 接受 Boardroom 網站專訪時 ,提及到他確實與朋友參與過開發《梅里迪安 59》。

3DO 後來因為硬件上「步子邁得太大」而中道崩阻,John Hanke 在將 Archetype Interactive 賣給 3DO 後也成功跳船。在 John 創立另一家遊戲公司且也成功賣掉之後,他打算繼續在遊戲領域深耕,但最後又陰差陽錯地做起了地圖。

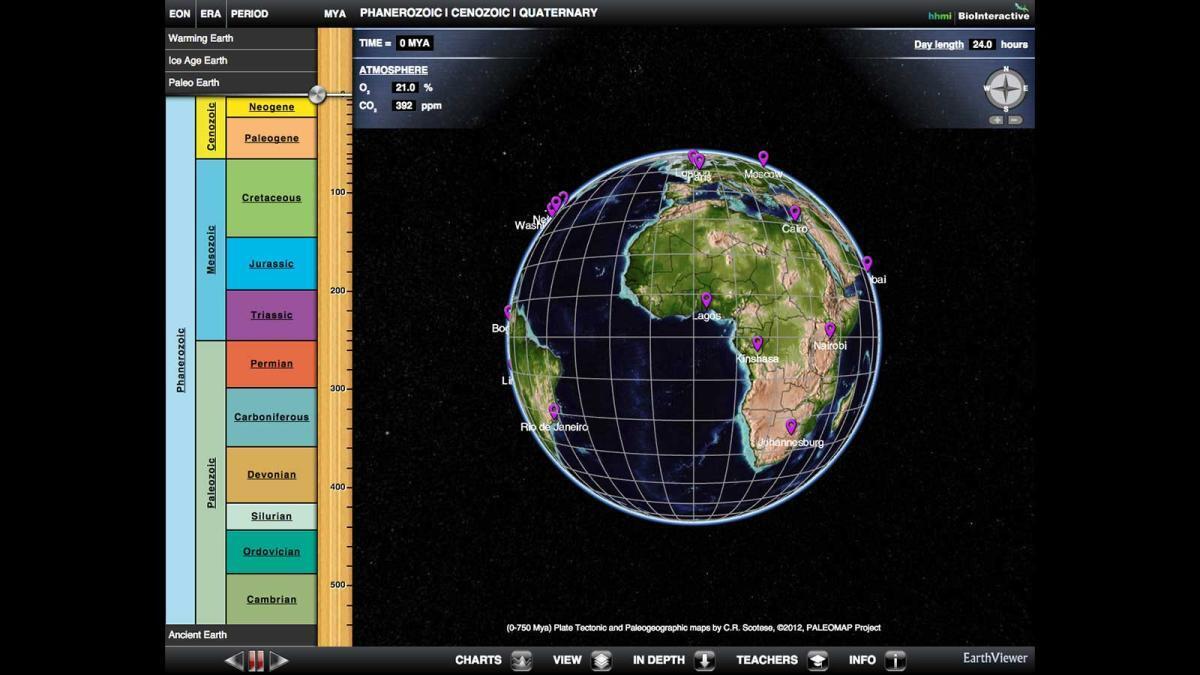

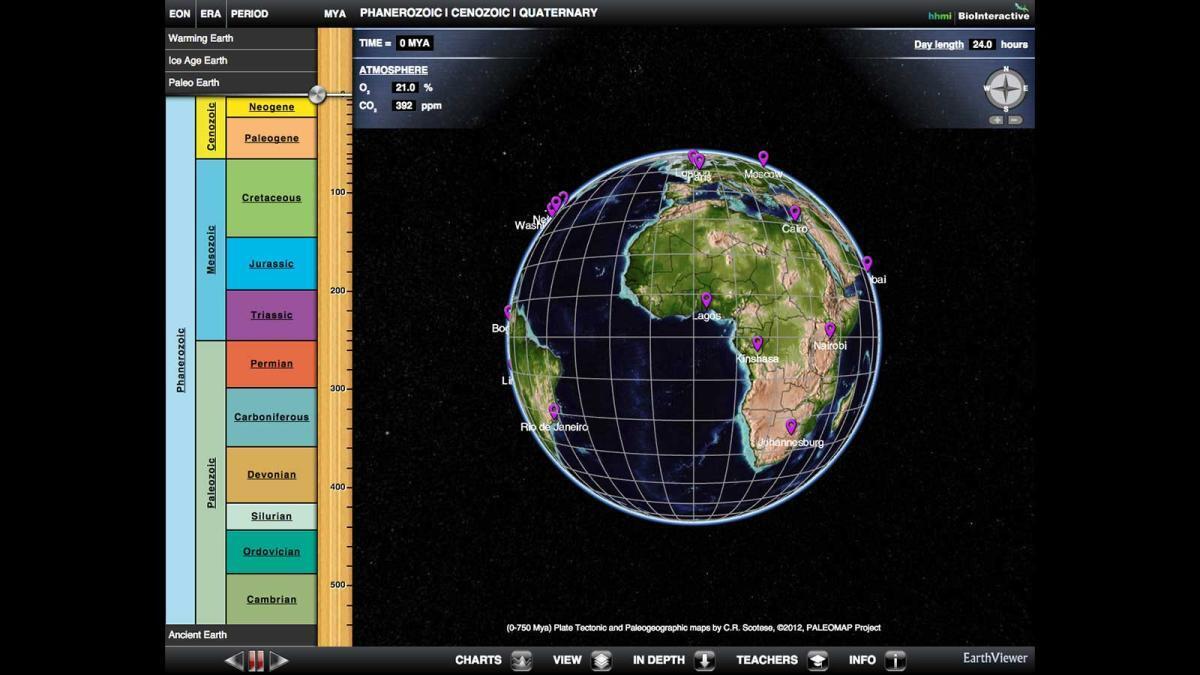

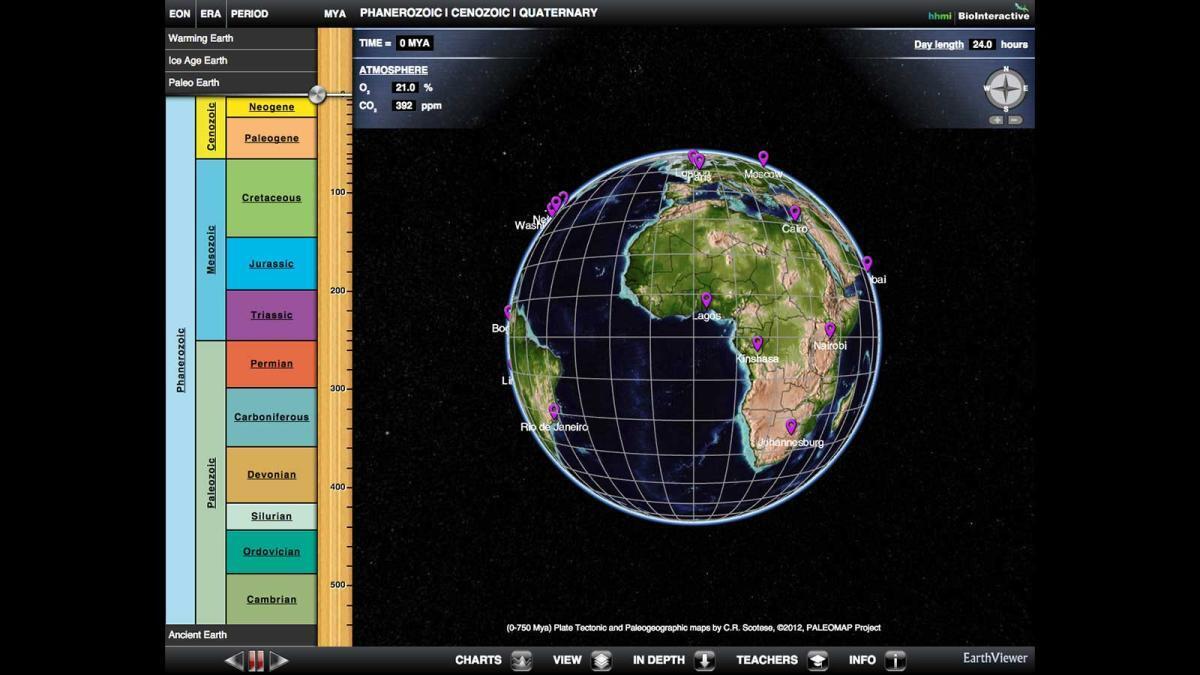

1999 年,John Hanke 認識了名為 Intrinsic Graphics 的團隊,這個團隊裡的成員都是在計算機圖形領域經驗豐富的人才。根據 Global Clusters of Innovation 這本書的記載,這批人向 John Hanke 做的一個技術 demo 是在當時條件十分受限的硬件上,渲染出分辨率極高的地球,甚至地球上每個細節都能看得清清楚楚。好巧不巧,在讀商學院之前的 John Hanke 正好有外交相關的工作經驗,深知一個擁有豐富交互的地圖有何種巨大潛力,於是極力說服 Intrinsic Graphics 團隊的高管和股東,希望他們可以轉換方向。交涉無果後,John Hanke 自己從 Intrinsic Graphics 買下了這個 demo,再招募了幾個工程師團隊,共同創立了 Keyhole 公司,最終做出了一個可以「像玩遊戲一樣控制」的高清衛星地圖軟件 EarthViewer。

Keyhole 官網(由 web.archive.org 提供的網頁存檔)

Keyhole 官網(由 web.archive.org 提供的網頁存檔)

1 / 2

時間來到 2003 年,此時互聯網泡沫破裂,Keyhole 也進入了「創業 2.0」時期,雖然有來自索尼和英偉達的投資,但財務情況上也不容樂觀。的轉機發生於伊拉克戰爭爆發:媒體急需一種可以輕鬆為觀眾標註戰況的衛星地圖服務,而 Keyhole 正中下懷。Keyhole 向各大媒體推銷自己的產品,各路媒體團隊終於有了一種全新的向觀眾報道戰況的方式。這也讓 Keyhole 的標誌瞬間傳向了千家萬戶。

2004 年,Google 在剛剛推出自己的地圖服務的一年多以後,最終收購了 Keyhole。經此轉手,Keyhole EarthViewer 最終演變成了大名鼎鼎的 Google Earth 和 Google Maps 的衛星視圖和街景圖,而 John Hanke 也順勢進入了 Google Maps 的團隊。John Hanke 的故事,終於來到了第二篇章。

重生之我在 Google 做手遊

打開 John Hanke 的領英資料,可以看到他在 2004 年被谷歌收購後的 title 就變成了 Vice President Product Management for Geo(地理服務產品副總裁),直到 2011 年。2004 年到 2011 年的 Google Maps 也進入了快車道:和其他 Google 的服務一樣,Google Maps 擁有了許多讓人大喊「原來互聯網還能這麼玩兒」的新功能:在整合 Google Earth 到主要地圖服務後,街景功能讓大家足不出戶就能看到十萬八千里之外的異國風情;「附近」和「評分」服務幫助用戶找到附近最好吃的餐廳和最好玩的地標。2009 年,當喬布斯在臺上拿起那臺「改變世界的電話」之後,Google Maps 的服務也順著移動互聯網的爆發而變成了「手機必備 app」之一。

Google 地球至今仍作為 web app 單獨提供服務,即使 Google 已將其功能整合到地圖 app 中。

沒有人知道為什麼 John Hanke 在 Google Maps 如日中天的時候又再次創業:有小媒體報道稱 John Hanke 希望「鼓勵自己的孩子出門」,但現在我更傾向於認為是他早年經歷的「路徑依賴」。總之,2011 年 1 月,一個名為 Niantic 實驗室(Niantic Labs)的團隊就這麼在 Google 內部創立了。

對於「Niantic」這個詞的由來,John Hanke 在接受 Boardroom 專訪的時候是這麼說的:

「Niantic 是康涅狄格州一個城鎮的名字,一艘船以該城鎮命名,因為那裡是建造捕鯨船的地方。Niantic 是一艘在淘金熱期間駛往舊金山的船。它載著一群人前往那裡,他們奔向山區去發財。當時,這種情況經常發生。這些船駛入舊金山的港口,但幾乎沒有足夠的人手將它們駛離,因為所有人都在來,沒有人離開。因此,這些船在港口堆積起來,而舊金山當時還沒有建築物,只是一片泥濘的混亂。

「Niantic 之所以出名,是因為它是一艘被改造成商店、酒店、酒吧,據傳還有妓院的船。有幾艘船被以這種方式重新利用。因此,在舊金山市中心,金融區和實際水域之間的六個街區左右,如今高樓大廈和公寓樓林立的地方,都是這些船隻曾經的沉沒地。Niantic 是一艘埋在舊金山地下的船——它被埋在泛美大廈附近,是在對泛美大廈進行一些工程時被發現的。一些建築工人在舊金山的街道下發現了這艘古老的船,裡面還有一箱香檳和其他一些奇怪的東西。

「我們將公司以此命名,因為我覺得這個故事非常酷。我在一個播客上聽說了它,那是關於世界上隱藏的、有趣的事實,有時你會偶然發現。這有點像公司的哲學;我們想要幫助發現那些關於隱藏寶石的酷事,比如很酷的本地企業和歷史事實。隨著我們構建核心數據庫,我們開始開發遊戲,帶領人們去那些地方。」

John Hanke 所言不虛。Niantic Labs 最開始的「雙胞胎」項目,都是緊緊圍繞著這個願景而開發。

雙胞胎中的大姐叫做 Field Trip,這是一款地標發現 app。如果有條件,我推薦你下載維基百科 app,在 tab 欄中找到「地點」,你可以看到一張地圖,然後上面有一些地點,標註的都是你附近帶有維基百科詞條的名勝。這和當年 Field Trip 的主要功能一模一樣——幾乎沒有任何差別的一樣。

Field Trip 的宣傳頁面(由 web.archive.org 提供的網頁存檔)

Ingress 在 FieldTrip 靜默發佈後的五個月後、也就是 2012 年 11 月正式開啟 beta 測試。與大姐 Field Trip 的悄無聲息不同,這款使用 libGDX 引擎 的遊戲在國內外都收穫了巨大的反響,其中最響亮的評價是「Google 居然開始做起了手遊」。

直到今天的快 13 年裡,Ingress的核心玩法幾乎沒有任何改變:玩家根據自己的喜好選擇加入啟蒙陣營(Enlightened,「綠軍」)或抵抗陣營(Resistance,「藍軍」)兩個陣營,然後走出家門,為自己的陣營佔領能量塔(Portal)——這些「能量塔」就是現實世界中的地標和名勝(以及無盡的石獅子)。己方能量塔可通過能量塔鑰匙(Portal Key)相連,三個能量塔兩兩相連可形成控制域(Control field)進而「跑馬圈地」。

初代 iOS 版 Ingress 的界面。圖片來自 MacRumors

初代 Ingress從上到下都是一款「很 Google」的遊戲:除了兩方陣營所能做的事情十分「均衡」之外,Ingress 的世界觀也十分具有科幻色彩。整個故事的世界觀是,一個位於歐洲的研究機構發現了一種可以控制人類心智的物質,而瞭解整個計劃全貌的科學家和研究員們迅速組織成了兩個陣營,一方認為它可以為人類帶來進步,另一方則認為它會被不法分子甚至是外星文明利用。

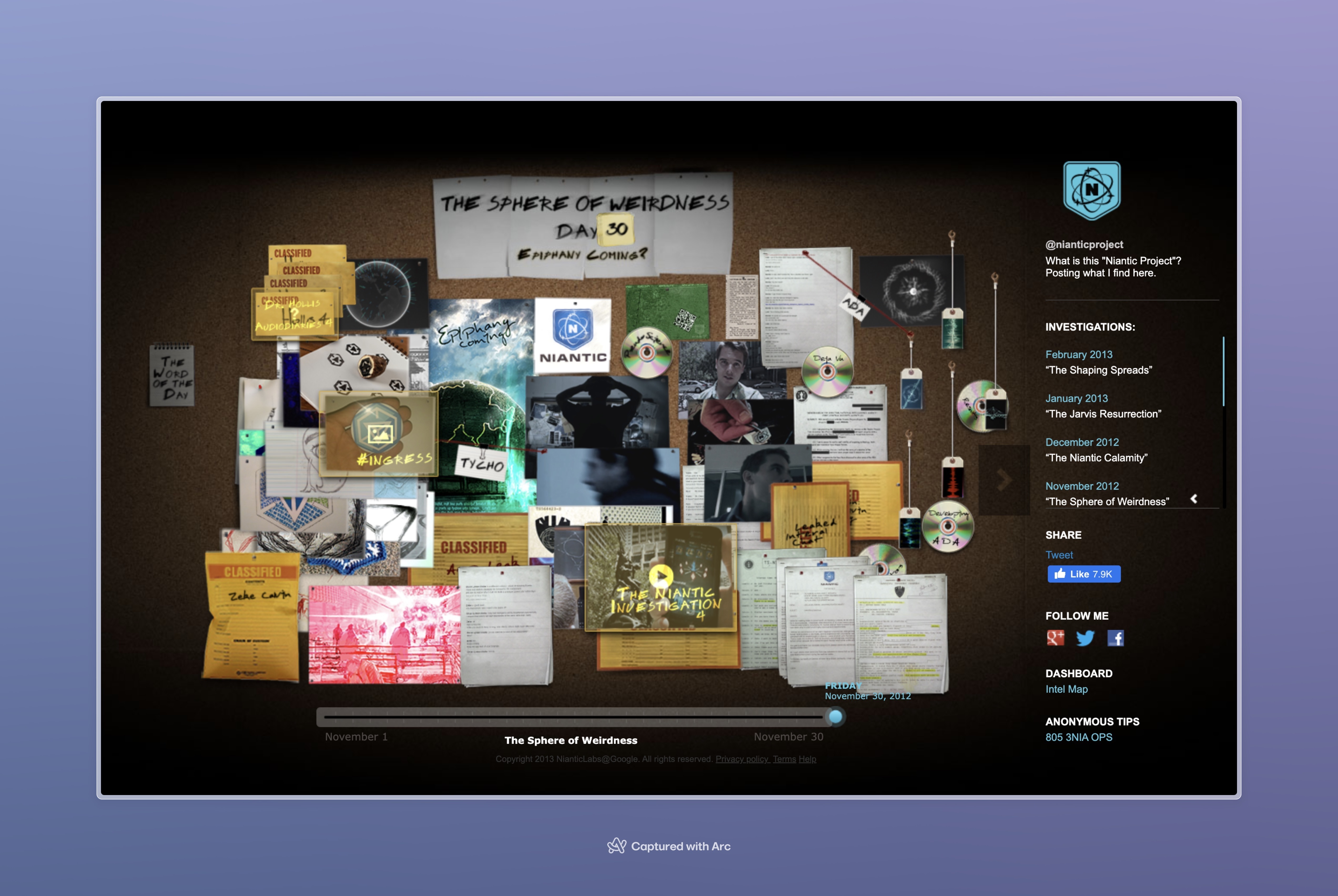

除了中二的設定之外,Niantic Labs 還大搞 ARG(Alternate reality game,另類現實交互遊戲),聘用編劇和演員,為 Ingress 世界觀創作與現實世界線完全一致的劇情,並作為遊戲在現實中的 NPC 出演。早在 Ingress 遊戲剛開放內測之時,Niantic 就註冊了 nianticproject.com(Niantic 計劃)的域名,這個域名至今都可以直接訪問,裡面詳細記述了有關 Niantic 計劃的早期線索;Ingress 故事線中發起 Niantic 計劃的 NPC 角色名為 Hank Johnson,許多玩傢俬下認為這個 NPC 代表的現實人物就是 John Hanke;Niantic Labs 會在全球各地開展 XM Anomaly(XM 異常調查活動),不僅可以為自己的陣營爭取勝利、影響劇情走向,還能和 NPC 互動交談;玩家在遊戲內的「跑馬圈地」也會為陣營累計「心智積分」,最終影響整個遊戲實時進行的故事線……

nianticproject.com 至今仍可訪問

這一切不僅體現了 NianticLabs 在遊戲運營上的創新和大膽,更體現了彼時 Niantic 的靠山 Google 所擁有的財力和資源,為Niantic的創業初期的營銷提供了太多天然優勢。不拘一格的營銷策劃也讓 Ingress 這款遊戲在「特工」之間形成了一種神奇的聯繫,加上其本身科幻設定與強競技性——即遊戲內陣營跑馬圈地的強對抗玩法——使其在愛好者圈子中成為一種另類的流行文化,也讓「Ingress is not a game(Ingress 不是一款遊戲)」的 slogan 深入人心。

不過,即使 John Hanke 在早年間有在遊戲行業工作的經歷,也無法掩蓋脫胎於地圖行業的 Niantic 團隊自身也暴露出許多遊戲設計和運營方面的不足之處。首先,作為一款玩法無限靠近 PvP 的競技遊戲,它「太平衡」了:無論你選擇哪種陣營,你所能做的操作幾乎沒有任何差別,這讓 Ingress 在某種程度上就成為了一種「絕對平衡」的遊戲。而事實上,所謂的「絕對平衡的遊戲」在某種程度上也就代表了 這款遊戲沒有任何起伏和變化 ,簡單概括起來就是——無聊。如果 Ingress 的對抗玩法 XM Anomaly 真的被當作一個電競項目直播,那麼觀眾和路人看到這個,大概率會覺得自己在看一場十分純粹的定向越野比賽,而不是在玩一個電子遊戲(玩起來其實也很像)。

為了抵抗這種無聊,除了使用 ARG 的方式來為玩家營造「真的在現實世界中參加特工任務」來抵抗這種無聊感之外,Niantic 還(有意或無意地)為遊戲塞入了另一種名為硬核的屬性。Niantic 在 Ingress 推出初期就為遊戲提供了一個網頁版的情報地圖,它允許玩家在地圖上查看世界各地能量塔的狀態,以及目前兩個陣營之間的連線、控制域、比分等信息。雖然情報地圖有針對手機的適配版本,但如果想要完整地獲取本地乃至全球戰況,那麼顯然擁有更大屏幕的電腦版情報地圖是最好的選擇。甚至傳言稱在 PMGO 推出初期,許多訓練師為了觀察目標地點的情報,也會下載安裝 Ingress 來獲得情報地圖的訪問權限。

Ingress 情報地圖的界面。

情報地圖的出現,催生出了一種至少在內地 Ingress 玩家間十分流行的一種玩法——就是通過計劃,清理敵我雙方的障礙連線,然後通過一個超大的控制域將城市包裹在其中。這種玩法通常需要數位到數十位特工合作,同時有可能涉及到與外地同陣營玩家一同完成計劃。為了將一個甚至更多的城市包裹在一個巨大的三角形控制域內,特工們極有可能需要驅車前往郊區進行連線,中間還需要和敵對陣營打「情報戰」,避免計劃被對方陣營得知。雖然過程十分艱難,但一旦計劃促成,看著整個城市在控制域內被包裹,真的會讓人感覺這一切都值了。

情報地圖在 XM Anomaly 活動中也發揮了十分重要的作用。直到現在的 XM Anomaly 活動中,參與活動的雙方陣營都會自發組織成兩隊:一隊自然是地面作戰部,負責實施策略和實際執行;另一隊則不直接參與地面作戰、而是坐在一個房間中,通過情報地圖查看戰況,並根據實時戰況計劃並傳達地面作戰指令。

對於滿是割繩子、切水果這類休閒遊戲的 2013 年的手遊市場來說,一款在手機上玩卻又如此「無聊」、「硬核」的遊戲,無疑註定是一個小圈子的自娛自樂產品。但 Ingress 開放註冊早期在推廣上還有一個巨大難題——如果你是一位 2013 年的手遊玩家,看到「無聊」和「硬核」兩個詞還沒有離開而轉頭去玩《擴散性百萬亞瑟王》的話,接下來的一個問題就是,你有 Android 手機嗎?

是的,Ingress 早期是沒有 iPhone 版本的,只有 Android 版本。這個情況不僅是 2012 年 11 月到 2013 年底的內測期間持續,甚至在開放註冊後的一年內情況依然存在。直到 2014 年 7 月,Ingress 才正式向 iPhone 用戶開放。開放初期 Ingress 運營團隊還舉辦了一個活動,允許特工在時限內招募新的 iPhone 玩家,在 Google+ 上發佈邀請好友後一起遊玩的照片,就能在郵箱裡獲得一個徽章兌換碼,可在遊戲內兌換一個紀念徽章。

巧了,我有一塊。

如此硬核和小眾的遊戲,加上本身玩法的對抗性和撲朔迷離、令人真假難辨的故事線,讓 Ingress 成為至今 Niantic 所有推出過的遊戲中最獨特的一款。同時,這款硬核、難上手遊戲也是十分奇蹟般地吸引了大量玩家。除了 Niantic 大本營美國,在亞洲——特別是日本——都積累了大量玩家數量。

但同樣,這種營銷策略和玩法也讓深陷其中的玩家們無法自拔。無論在哪個陣營中的特工,都會有「走火入魔」而做出令人咋舌舉動,令整個遊戲的社群有了「XM 入腦」這種黑話,描述的就是一些真的無法分清現實和遊戲的玩家,在現實中玩起了「真人快打」,甚至不乏有鬧到被當作社會新聞素材的事件。

在眾多相關的「黑歷史」中,這裡提及一個相對比較有代表性、也比較方便公開展示這個側面的故事。Ingress 遊戲內曾經有一個成就徽章叫做守護者(Guardian),最高等級徽章獲得條件是佔領某個能量塔長達 150 天。由於遊戲內能量塔「易攻難守」的設計,導致玩家幾乎只能在郊區或人煙稀少的地方秘密佔領一個「成就 po」來「養成就」。加上情報地圖本身對於爬蟲抓取幾乎無任何防備,衍生出了諸如 RIOT、drunkenfrog 等用於「獵殺守護者(Guardian Hunting)」的工具。Niantic 在 2017 年底,針對獵殺守護者行為封禁大量玩家帳戶,又在次年 4 月正式取消發放守護者成就徽章;為補償之前受此影響的玩家,在取消發放前為臨近成就達成條件但最終未能達成的玩家,降低了達成條件而直接發放。

其中一個「守護者搜索器」(Guradian Finder)的界面。圖片來自 YouTube 視頻。

這場鬧劇在成就取消發放後的一段時間內依然有許多餘震,也說明 Ingress 玩家社群間的「不和諧」之音一直伴隨著遊戲發展而相生。同時,遊戲內玩家行為會在名為 COMM 的公共頻道中廣播,也引發了玩家對隱私和人身安全的擔憂。

針對於此,Niantic 官方曾推出過多篇幫助中心文檔,號稱「Ingress 只是一款遊戲(Ingress is just a game)」,並推出鼓勵玩家間交流的多項跨陣營活動,包括首週六(First Saturday)的半官方「新人傳幫帶」約飯活動,以及旨在鼓勵玩家發現城市地標的任務日(Mission Day)活動等等,以此降低遊戲本身的對抗屬性。

當然,Niantic 知道他們能做的事情很有限。想要杜絕、根除「真人快打」的遊戲屬性,唯一的辦法可能就是削弱遊戲本身的對抗性——真想這麼做,這也許得來個衛月砸了 Ingress 世界觀才行。這也許可以解釋為何 Ingress 是 Niantic 旗下游戲中幾乎唯一強對抗屬性的遊戲,其他遊戲甚至連「科幻」都不怎麼沾邊了。

Ingress 的成功證明了 LBS 遊戲的潛力,而 Niantic 下一個推出的遊戲最初只是一個彩蛋,最終又證明了 LBS 遊戲的「現金奶牛」在哪裡。

從「燙手山芋」到「現金奶牛」的蛻變

我不知道各位還能不能記得 2014 年 Google Maps 的愚人節彩蛋。在當天,一個「黃豆人教授(Professor Pegman,Pegman 是 Google Maps 的虛擬小人的名字)」會在你打開 Google Maps app 的時候告訴你,你現在可以在 Google Maps 上抓寶可夢了!

Google Maps 的愚人節營銷策劃的宣傳圖。

是的,在 Google 還未分拆、Niantic 公司還叫做 Niantic Labs 的 2014 年,Google Maps 團隊與任天堂合作,允許玩家在 Google Maps 上尋找《精靈寶可夢》初代到第六世代的圖鑑編號前 25 種寶可夢,外加一隻彩蛋寶可夢「夢幻」——它就是初代寶可夢中圖鑑編號 151 的寶可夢。

雖然坊間絕大多數人認為 Niantic Labs 參與了這次地圖彩蛋、甚至已經在秘密研發那款真正走紅全球的遊戲,但根據 TechCrunch 的報道 ,Niantic Labs 只是在已經成為「隔壁部門」的 Google Maps 與寶可夢公司合作之後才產生出「將寶可夢和 Ingress 結合在一起」的想法。最終,在 Google Maps 部門對應負責人的牽頭引線之下,John Hanke 一行人見到了包括石原恆和增田順一在內的各路高管。報道稱,當 John Hanke 想要給他們「安利」Ingress 的時候,他發現他們中的一些人的手機裡都已經安裝了這款遊戲,甚至有位高管還沉迷其中。石原恆還在 Niantic Labs 一行人返程後特地發送郵件,討論 Ingress 內十分硬核的「腳從北方位開始插在 po 上會不會快上幾毫秒」(注:「腳」指諧振器,用於佔領能量塔;「po」指能量塔。這些詞語皆為簡中玩家慣用語)這種問題。

於是,一款「結合了寶可夢元素的 Ingress」遊戲,就這樣被正式提了出來。2015 年 9 月 10 日,寶可夢公司官方的 YouTube 帳戶上傳了一段視頻,正式向世界公開《寶可夢 GO》的第一個預告宣傳片。

不知道還有多少人記得這個宣傳片?

但彼時,這款初見端倪的遊戲的開發團隊 Niantic 卻正深陷第二次「創業 2.0」時刻。2015 年 8 月 10 日,Google 聯合創始人拉里·佩奇(Larry Page)通過公司博客正式宣佈成立 Alphabet 作為新的控股公司,同年 10 月 2 日宣告重組告一段落,也正是此時 Niantic Labs 從 Google 的羽翼下「畢業」。

從母公司「畢業」的 Niantic 失去了金湯匙,不得不為了維持公司運轉而想盡各種辦法。據報道稱,從 Google 分拆之前,Niantic 被允諾通過股權交換的形式獲得了幾百萬美金,但顯然,這些資金可能只能勉強維持 Ingress 等遊戲的運營,更別提要開發像《寶可夢 GO》這種大野心的遊戲了。對於彼時的 Ingress 玩家而言,遊戲內最大的變化是,這款運營了 3 年的遊戲終於第一次有了微交易道具(在此之前除了品牌聯動道具外,Ingress 幾乎無任何營收手段);而對於 Niantic 自己,也不得不在「畢業」前將員工從 80 人裁到了不到 40 人。更糟糕的是,對於這樣一款玩法前無古人的遊戲,Niantic 無法僅憑 Ingress 的成功就把自己的願景賣給其他的投資者。

John Hanke(左)與川島優志。圖片來自 TechCrunch

這種四面楚歌的處境,讓 Niantic 瞬間變成了一顆「燙手山芋」——遊戲行業投資向來風險極高,加上「畢業」後的 Niantic 在人員規模上也成了一家不折不扣的小公司。從《寶可夢 GO》立項時就一直跟隨 John Hanke 的老將川島優志(Masashi Kawashima)不得不硬著頭皮、做好對方放棄合作的準備後,找到寶可夢公司尋求支持。幸運的是,寶可夢公司十分義氣,不僅沒有放棄合作,還為 Niantic 投資了一筆資金。之後,Niantic 也去了即將分拆的新公司的另一大股東任天堂的總部,也正是在那裡,巖田聰代表任天堂做出了生前最後一批決策之一:投資即將從 Google 分拆的 Niantic 公司。

拼拼湊湊,分拆後的 Niantic 最終獲得了 3000 萬美金的啟動資金。John Hanke 必須在這些資金用完之前——按採訪時說的話是分拆後的 24 個月之內——將《寶可夢 GO》做出來。而實際用時是 9 個月。期間,Niantic 的員工總數不到 40 人,其中大約只有 15 人左右的軟件工程師規模。他們不僅需要將寄予厚望和野心的新遊戲做出來,還要維護原本 Ingress 遊戲的運轉。

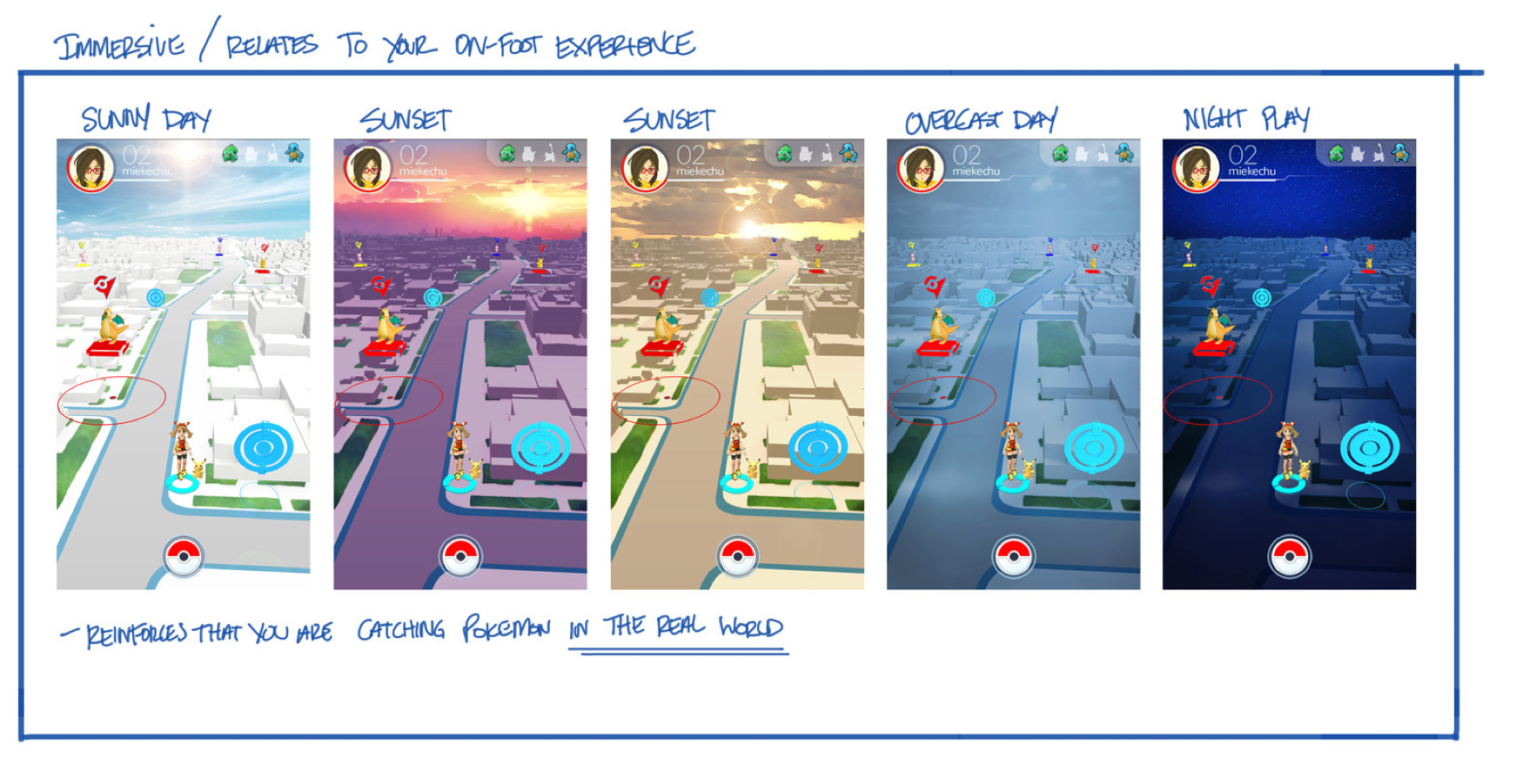

《寶可夢 GO》的早期美術概念圖。圖片來自 TechCrunch

2016 年 7 月 6 日,這款遊戲終於在全球上線。原本這是一個值的高興的事情,但巨大的需求量一下子就沖垮了 Niantic 羸弱的雲服務器資源。即便 Niantic 在應用商店分地區上線這款遊戲,也無法阻擋狂熱的玩家在應用商店跨區下載。也正是在這時,為了減輕服務器負擔,Niantic 不得不做出一個艱難的舉動:限定遊戲範圍,僅限遊戲正式上線的地區可以刷新出地圖資源——這也就是中國大陸玩家十分怨念的「鎖區」的由來。

即便如此,每次在新地區上線時,Niantic 的服務器資源終歸會經歷一次「由正常請求構成的 DDoS 攻擊」。特別是在寶可夢的老家日本,不僅 Ingress 玩家基數大,作為寶可夢的發源地,其號召力更是當時 Niantic 無法企及的數字。原本 John Hanke 要在一場 Ingress XMA 中宣佈《寶可夢 GO》正式在日本上線,也不得不給這個承諾加上「很快」的副詞。

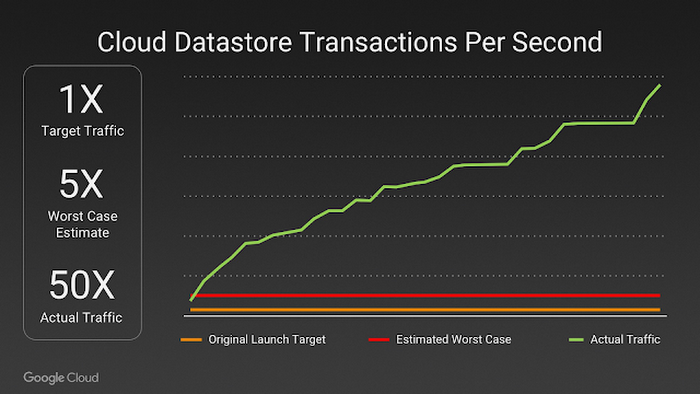

《寶可夢 GO》上線時,服務器存儲資源讀寫量折線圖,包括正常情況、預測最壞情況和實際情況。圖片來自 Google Cloud 官方博客

Niantic 團隊不得不找到 Google,請求老東家的雲引擎平臺來幫忙解決服務器資源不足的問題。Google 雲引擎平臺在 記錄其與 Niantic 合作的博客文章 中提到,實際的玩家狂熱程度將服務器所承受的壓力瞬間增加到預期值的 50 倍,「《寶可夢 GO》是 Google 容器引擎上有史以來最大規模的 Kubernetes 部署」,「Google 為 Niantic 的容器引擎集群提供了數萬個核心」。最終,《寶可夢 GO》有驚無險地在「環大陸」正式上線。

圖片來自社交網絡 vk.com

雖說《寶可夢 GO》在立項之初的定位是「寶可夢版 Ingress」,但其玩法和 Ingress 已經顯著可以看出有巨大的差異。最大的不同在於,理論上你不走出家門,也可以捕捉到在腳邊的寶可夢。雖然這種「明雷」且「無需戰鬥」就能捕捉寶可夢的機制讓一些寶可夢老玩家略微有些不爽,但它的遊玩門檻顯然已經要比真的大部分情況下要走出去才能玩的 Ingress 友好太多了——至少剛進去遊戲的時候你有事可以做。

另外一個巨大的不同在於,現在遊戲中的道館(Gym)也從原本單純承擔類似 Ingress 能量塔作用的「佔領」這一功能,逐漸開始承擔諸如稀有寶可夢的團體戰(raid)等功能。在初期上線後,寶可夢交換、對戰和好友系統也逐漸加入到遊戲中,形成一個擁有戰鬥、社交和養成等要素的「完全體」手遊。不誇張地說,《寶可夢 GO》有可能是寶可夢這麼多的作品之中,畫質和優化最好的一作(笑)。

在發佈取得巨大成功後,Niantic 也在《寶可夢 GO》中復刻了 Ingress 遊戲中深受玩家喜愛的線下活動環節,名為寶可夢 GO 狂歡節(Pokémon GO Fest)。但作為早先被冠以「大猩猩」之名的 Niantic 也不負眾望,直接捅了個大簍子。初代目的狂歡節在芝加哥舉行,和 Ingress 大戰類似,要求玩家們購票入場、在場內共同捕捉寶可夢。去過音樂會的小夥伴們都知道,如果一個地區手機太多,那麼基站壓力就會很大,更別提是一群人在一起玩手機了。最終,玩家們成功地擠垮了舉辦地的基站,由於準備不充分,排隊入場也令整個場面十分混亂。

首屆芝加哥寶可夢 GO 狂歡節現場,John Hanke 下場「救火」。圖片來自 TechCrunch

雖然 Niantic 在此之前也聯繫了運營商增派現場的網絡覆蓋範圍,但始終抵不過玩家社群的熱情程度。這下可好,你花 20 美金買了門票,還驅車到了現場,準備抓到官方宣稱只有在狂歡節的時候才能抓到的超稀有寶可夢,但你發現…… 根本登錄不上去!你氣不氣?憤怒的玩家們在現場高喊「玩不了」,向 John Hanke 發起抱怨,而在舞臺背後的工作人員們沮喪地發現,他們所面對的敵人是根本無法逾越的無線電物理法則。

這場鬧劇的最終收尾是,John Hanke 決定退還所有參與狂歡節的玩家的門票費用,並且將在遊戲內獲得 100 美金等值的遊戲道具作為補償。然後,Niantic 將狂歡節的限定事件發生範圍向外擴展,允許當天購買過門票的玩家在會場範圍之外也能獲得遊戲內的限定事件。這一舉動無疑幫助會場附近的移動網絡負載下降,同時也讓分流的玩家天然地為《寶可夢 GO》打了一次廣告。在此之後,Niantic 會允許玩家自由出入狂歡節的現場(即使他們沒有買票),但只有購買了門票的玩家才能獲得遊戲內的限時事件。最終到現在,狂歡節活動逐漸演變成了更像是全球範圍內的限時任務的遊玩權,全世界的玩家都可以任意購買並在任意地方完成活動。

而在此之後,《寶可夢 GO》巨大的玩家基數,顯然也讓本家的遊戲獲得了接觸新世代玩家的絕佳機會。最開始的一步是,《精靈寶可夢 Let Go! 皮卡丘 / 伊布》正式支持將《寶可夢 GO》內的寶可夢帶到 Nintendo Switch 上。而在之後,原有的跨平臺寶可夢寄存工具「寶可夢虛擬銀行」升級成「寶可夢家園」(Pokémon HOME)的時候,寶可夢公司也順勢為新的 app 添加了將《寶可夢 GO》中的寶可夢帶到寶可夢家園 app 中的功能。

將《寶可夢 GO》中的寶可夢傳送到 Pokémon HOME

由於寶可夢家園 app 是一款可以跨 Nintendo Switch 和移動平臺使用的 app,因此實際上玩家將《寶可夢 GO》的寶可夢帶入寶可夢家園也不再需要隨時啟動 Nintendo Switch 主機。同時,雖然《寶可夢 GO》實際無法接收來自其他作品的寶可夢(因為防作弊原因),但它至少為通過手遊接觸寶可夢的玩家提供了一個「老玩家通道」,讓他們可以更輕鬆地接觸到其他寶可夢作品,進而成為真正的寶可夢粉絲。

當然,這只是對寶可夢公司和玩家而言的好處。對於 Niantic 而言,它的好處更顯而易見:巨大的現金流收入。翻看 Sensor Tower 對 Pokémon GO 的收入估算,Niantic 每年可以從中獲得 5 到 10 億美金的收入,甚至在疫情肆虐的 2020 年到 2021 年,其收入都能成為這個遊戲最高的一段時期——要知道,這是一款要求玩家出門才能玩的遊戲。

從 Niantic 誕生到現在,他們最為矚目、耀眼的產品無疑是《寶可夢 GO》,但殊不知,在這樣光鮮靚麗的背後,又「獻祭」了多少不為人知的兄弟項目。

見異思遷:元宇宙、AR 和無法兌現的項目

如果你現在打開 killedbyniantic.com 這個網站,你可以看到幾乎所有你聽過或沒聽過的、Niantic 挖的坑。排在第一位的是一個名叫《終局遊戲:試煉場》(Endgame: Proving Ground)的遊戲,這款現今幾乎只有極少數人所能瞭解到的遊戲,曾是《寶可夢 GO》的「難產兄弟」。

2014 年 7 月 25 日,Niantic 發佈了新一期 Ingress Report 的遊戲戰況週報欄目。這是 Ingress 遊戲在 iOS 發佈後的首次戰報,期間 Niantic 公佈了一段劇情,表明當前啟蒙和抵抗兩派勢力需要在某個時間之前共同獲取七百萬心智單位積分,否則能量塔的能量衰減將會更快(當然其實這是為了給新的 iOS 玩家「開小灶」的活動,幫助他們升級)。但在這個更重要的是,在這次戰況週報中,Niantic 首次公開宣佈了名為「Endgame」的新項目,更多詳情將會在之後的聖地亞哥遊戲動漫展上公開。

這款遊戲是由同名小說系列《終局遊戲》(Endgame)改編,據說小說作者本身就是 Ingress 的忠實擁躉。圖片來自 Ingress YouTube 頻道

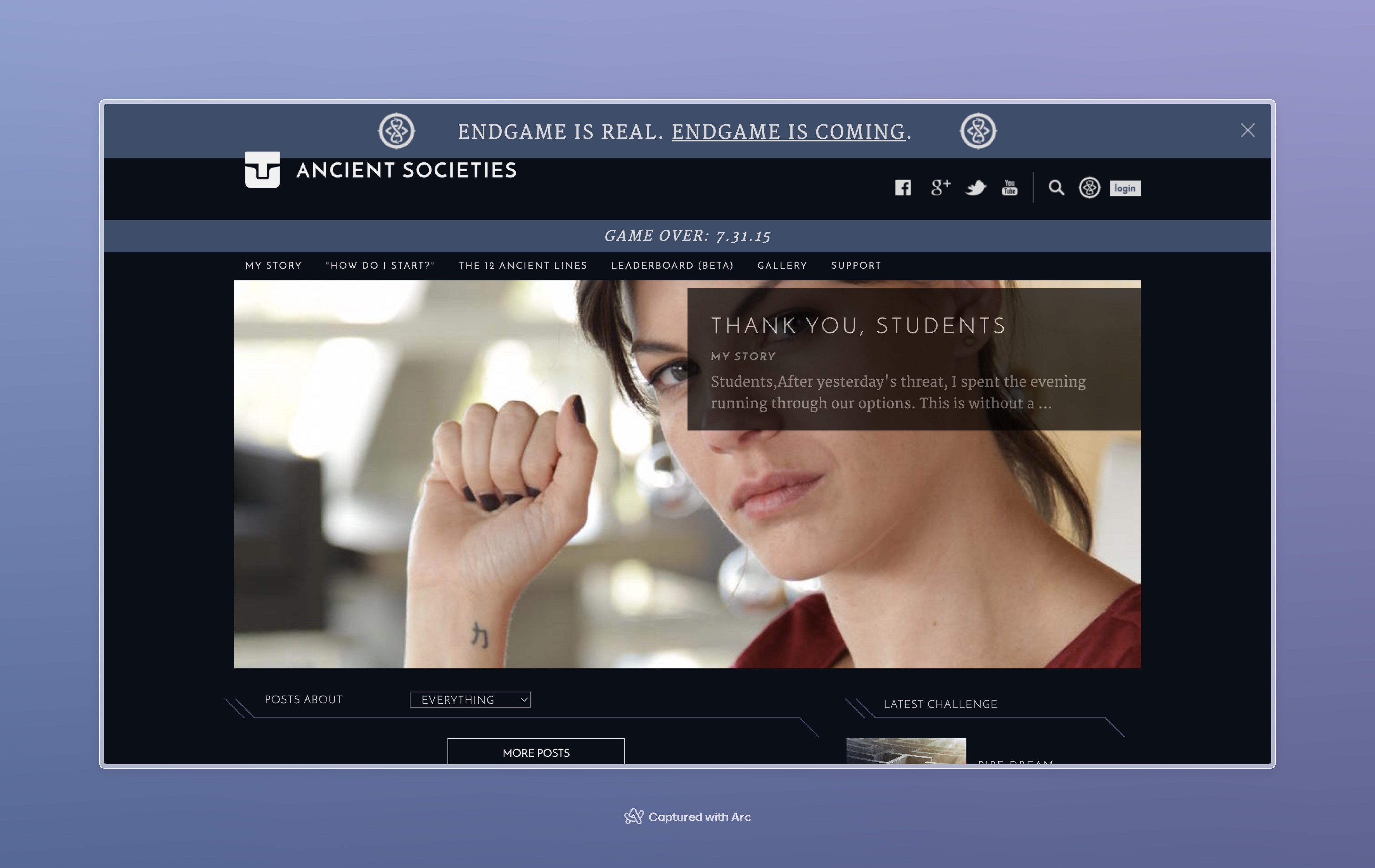

而在另一邊廂,Niantic 也註冊了一個新的 ancientsocieties.com 域名並搭建了一個網站(現在這個網站已不可訪問),網站所有者自稱是 Stella,她在無意間發現了十二種古代文明的記錄,然後將自己的記錄發佈到自己的這個博客中。實際上,這個網站正是 Niantic 的新遊戲《終局遊戲:試煉場》的預熱 ARG。

遊戲宣發期間 ARG 預熱網站。(由 web.archive.org 提供的網頁存檔)

Niantic 在這個項目中投入了巨大的心力——無論是在遊戲開發流程上,亦或是在 ARG 的設計上。他們在 2015 年初甚至公開了 遊戲的開發實機畫面 ,並有大批的玩法信息流出:初代的《終局遊戲:試煉場》不僅有從 Ingress 沿襲的「據點(Key Sites)」設定,還包含有一個 PvP 玩法。玩家不僅可以在地圖上看到其他玩家的位置和「血統」(類似於陣營),還可以直接發起回合制戰鬥。遊戲中的血統陣營也從 Ingress 的 2 種一下子變成了 12 種。

雖然玩法聽上去十分新穎,但顯而易見,這對於當時的 Niantic 而言是一個幾乎不可能完成的任務。最終,這款「劃時代」的遊戲在其 ARG 網站上以「Game Over: 7.31.15」的橫幅宣告流產。現在在 Niantic 所有產品和服務中,所能夠追尋到當時這款遊戲的痕跡,只剩下 endgameancienttruth.com 域名(它現在會跳轉到 Niantic 公司的主頁),以及當時參與了 ARG 的 Ingress 玩家所獲得的一塊成就徽章。(也有人猜測其部分玩法被沿襲到了後來的《寶可夢 GO》中。)

巧了,我也有一塊。

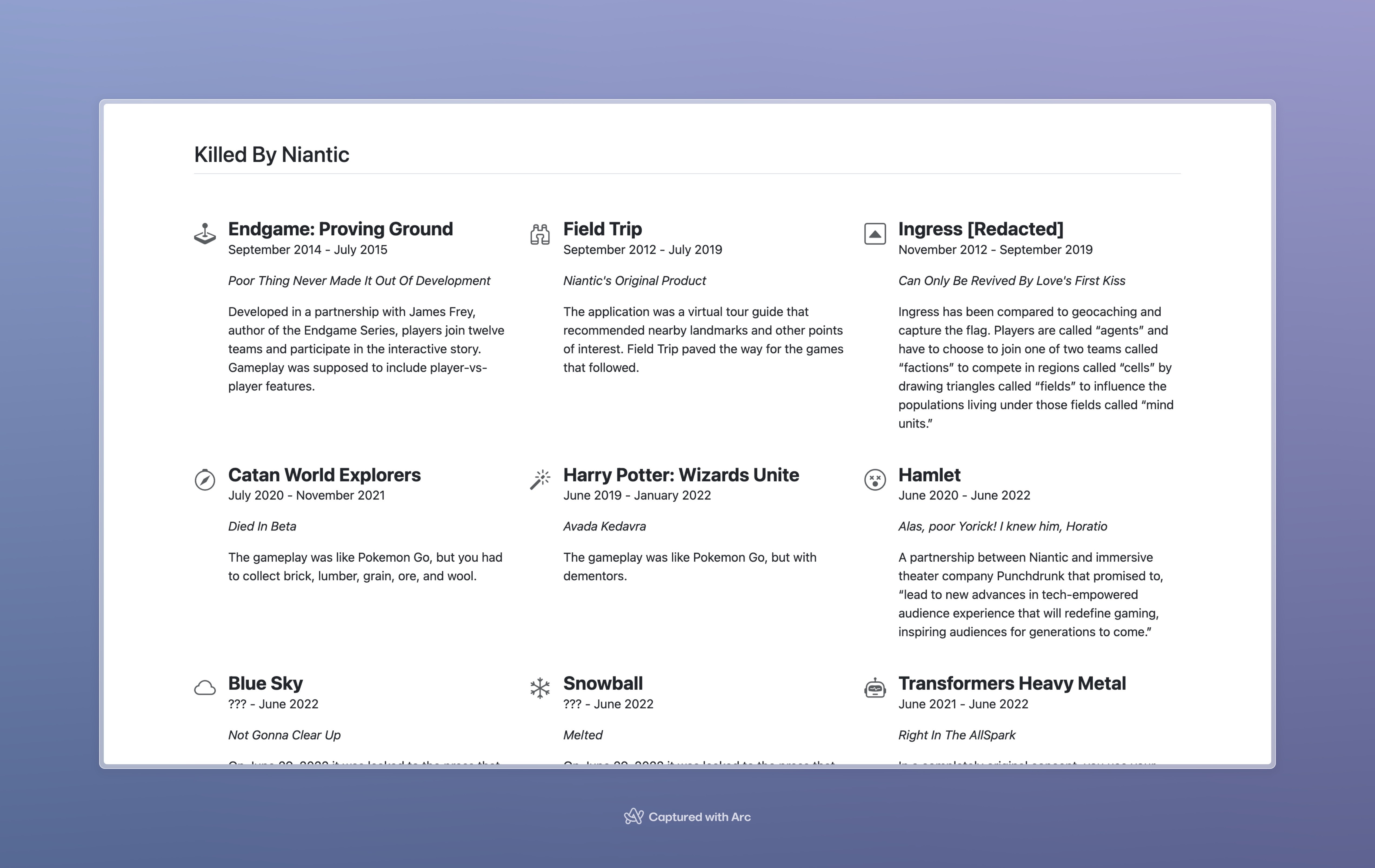

如果說《終局遊戲:試煉場》是 Niantic 的野心,那麼其他沒有那麼幸運的項目,則更像是 Niantic 的「賭注」。在《寶可夢 GO》一炮而紅之後,Niantic 所做過的遊戲項目,要比幾乎所有人想象得都要多。躺在「Niantic 墳場」的遊戲,說出來可能讓不少人吃驚:與桌遊卡坦島(Catan)合作的《卡坦:世界冒險家》、與華納兄弟合作的《哈利波特:巫師聯盟》、與孩之寶公司合作推出的《變形金剛:重型機甲》(Transformers Heavy Metal)、和 NBA 合作的《NBA 全世界》(NBA All-World)、和漫威合作的《漫威英雄世界》(MARVEL World of Heroes)……

埋葬著著被 Niantic 被殺死的項目們的墳場 killedbyniantic.com。

而在遊戲之外,Niantic 也有過重注「元宇宙」的歷史。2021 年 11 月 9 日,Niantic 正式宣佈推出 Niantic Lightship 開發平臺,同年 Ingress 的加載啟動屏幕,除了 Niantic 的徽標之外,還額外添加了「由 Niantic Lightship 驅動」的標誌。自此之後的 2022 年,Niantic 不僅為 Ingress 和《寶可夢 GO》添加了「掃 po」功能,即利用手機掃描玩家附近的能量塔 / 寶可補給站來獲得遊戲內獎勵以構建 AR 格式的街景數據,還大力收購大量 AR 開發商,包括 The 8th Wall。

The 8th Wall 是一家專注於在網頁中實現 AR / XR 體驗的廠商——聽上去就和 Ingress 和《寶可夢 GO》這種地理位置為核心的遊戲八竿子打不著。

好巧不巧,元宇宙的熱度很快就被同年以 ChatGPT 為首的 AI 聊天機器人給蓋了過去。一邊廂,投資人們紛紛擁抱已有對消費者可用的 AGI 領域及其產品;另一邊,與「Web 3」、「加密貨幣」「沆瀣一氣」的元宇宙就成了「版本棄子」。雪上加霜的是,疫情後全球娛樂行業明顯經歷了一次寒冬,疊加通縮和經濟環境不景氣的影響,這場寒冬是真的徹底讓從業者感到徹骨的寒意。期間,大多數遊戲行業公司被迫裁員,Niantic 也無法倖免,據信 直接砍掉了四個項目 ,包括互動戲劇項目「哈姆雷特」、孩之寶合作項目《變形金剛:重型機甲》(這款遊戲甚至已經進入了公測流程),以及代號分別為「藍天」和「雪球」的項目。私以為,《魔物獵人 Now》已經是從寒冬中唯一倖存下來的產品。

在這兒之後的大部分事情,我們都已經知道了:蘋果試圖使用「堆料」的方式擠入 VR/AR 市場(或者按蘋果自己的話來說,叫「空間計算」),但至今未見曙光;遊戲行業稍有起色但已元氣大傷;AGI 持續成為「版本答案」;同時踩中三個領域(元宇宙、AI 和遊戲)的英偉達股價一路高歌。潮水褪去,「裸泳」的 Niantic 也不得不以出售遊戲業務的結局,為這場寒冬劃下了註腳。

在 Scopely 的新篇章,對雙方意味著什麼?

Niantic 在相關公告中提及,Niantic 本體與 Scopely 將會共同出資創立新公司 Niantic Spatial,專注於「通過構建空間智能,幫助人們更好地理解、導航和參與物理世界,引領地理空間 AI 的未來。」

看上去,以 John Hanke 為首的 Niantic 高層也想踩一腳被捧為「版本答案」的 AI 技術。他們也確實有類似的資本:以智能駕駛的應用為首的 AI 對於高精度地圖和街景數據有潛在的大量需求。正巧,由 Ingress 和《寶可夢 GO》中為了收錄新的遊戲內航點(waypoints)而衍生出來的眾包(crowdsourcing)地圖標註服務 Ingress Wayfarer,以及在此之後為兩個遊戲新增的「掃描」功能,都為 Niantic 提供了大量 3D 格式的建模街景。Niantic 甚至為這個功能專門創建了一個新的 Scaniverse app,這是一個眾包地圖社區,方便你直接以 3D 格式上傳你身邊的街景,並瀏覽由其他社區內或通過旗下游戲提交的街景。

有人在 Scaniverse 平臺上提交了《死亡擱淺》上海展的 Sam 蠟像。

不過,無論是遊戲內街景掃描功能,還是 Scaniverse 服務,都有個相對致命的短板,那就是收集的數據不可避免地會以特定地點(特別是遊戲內的航點)為單位,而不是以一整條街道為單位。同時,提交數據的質量根據設備、操作系統、是否配備 3D 感知傳感器,甚至天氣情況和道路節日裝扮等等而千差萬別。儘管目前 Niantic 已經盡力通過遊戲內獎勵引導玩家儘可能上傳更多的航點街景,但即使是在遊戲熱門地區,Niantic 顯然都很難僅通過眾包提交的數據拼湊出一個完整道路的 3D 建模,更別提在航點稀少的山區和農村地帶了。

耐人尋味的是,此次收購案的公告中,雙方還強調了一個細節:Ingress 和 Peridot(Niantic 自研的 AR 養寵遊戲)將不在交易範圍中,新成立的 Niantic Spatial 依然擁有對其的所有權。也許 Niantic 還未完全喪失對遊戲行業的信心,也許 Niantic 單純想靠這兩款遊戲繼續擴充其街景眾包數據庫,但不管怎麼說,保留兩款遊戲的行為讓我覺得,這也許是 Niantic 高層的戰略搖擺不定的重要預兆。

好消息:Niantic 被賣了;壞消息:Ingress 沒賣。

和 Niantic 一樣,Scopely 的產品線中有許多產品都是和其他公司的形象合作的,特別是在近幾年收入登頂的強手棋手遊《強手棋 GO》(Molopoly GO)(Scopely 在此次收購案的公告中也十分自豪地宣稱「Scopely 現在是唯一擁有兩款收入前十遊戲產品的手遊公司」)。

除了強手棋,Scopely 的合作手遊陣容包括星球大戰、漫威、WWE、兔八哥等;完全自研的遊戲則完全走的是「什麼賺錢做什麼」的「手遊暴發戶」路線,其中不乏博彩遊戲的身影,可想而知這家公司的作品在玩家心目中的形象,極有可能已經排在「鄙視鏈」的底部。這種形象也在收購案後的一次 Niantic 與玩家社群的通氣會上被展現:當時,玩家社群提出了《寶可夢 GO》會不會變成「轉一次補給站就彈一次廣告」的遊戲。

Scopely 官網下的遊戲列表。

從純商業的角度而言,Scopely 某種程度上也算是那種「通過收購組建資產」的遊戲公司:Scopely 與其背後的 Savvy Games Group 通過收購大量遊戲行業的資產而組建團隊進行經營。由於 Scopely 和 Savvy Games Group 都不是上市公司,因此我們也只能通過一些側面來猜測 Scopely「盯上」Niantic 遊戲部門的箇中緣由。

我覺得可能性最大的一種猜測,是 Scopely 希望通過 Niantic 在亞洲遊戲市場分得一席之地——這種邏輯就和「微軟收購動視暴雪是為了 King」的猜測差不多。Scopely 目前的遊戲陣容中,不管是合作遊戲還是全自研遊戲,無論題材和玩法,都更接近歐美市場的口味。即使是登頂全球手遊收入榜的《強手棋 GO》,在亞洲市場也沒有太多存在感。

Scopely 投資亞洲遊戲市場的動作在之前早已有之。早在去年底,Scopely 就以 2.5 億人民幣的價格收購完美世界旗下的乘風工作室。而在日本方面,Scopely 直接購入來自日本的遊戲行業標的的可能性極低,不僅是因為日本遊戲公司本身的體量較大,直接收購容易產生「消化不良」的問題(特別是文化層面會有潛在的水土不服問題);更多的是因為日本的公司高層即使是要賣掉公司,也更願意出售給其他同為日本的實體。

《強手棋 GO》的「東西方冷暖不一」也從側面說明了手遊行業亞洲市場和歐美市場就是兩個完全不同的市場。圖片來自 Scopely 官網

這時候,Niantic 的遊戲部門就成為了一個十分完美的投資標的物:Niantic 的總部在美國,但其最值錢的資產卻位於日本(包括 Niantic 在日分公司),旗下跑通的合作遊戲清一色都是與日本本土公司合作的。收購 Niantic 不僅可以避免進入日本市場的水土不服問題,更能順手將另一款收入前十的遊戲納入囊中,順便還能踩一下 LBS 遊戲的界,可謂一舉多得。

不過,手機遊戲行業在歐美和在亞洲是完全不一樣的兩個世界:歐美手遊市場更傾向短平快的節奏,玩法大多集中於益智類小遊戲或是博彩遊戲;而亞洲玩家則更傾向於美術資源更集中的中重度遊戲或休閒遊戲,從「國民級手遊」《王者榮耀》和二次元遊戲扎堆的作品中可見一斑。而 Scopely 特別是其母公司都不是擅長長線、美術資源密集等類型遊戲的手遊廠商。倘若與 Niantic 的交易正式落槌,Scopely 可以說是將參與世界第三大手遊市場的入場券收入麾下,但在如何處理經營策略和產品方向,特別是遊戲文化的差異方面還尚待觀察。

無論如何,這場收購案也如同 Niantic 在其公告的標題表述的那樣,結結實實地成為了「Niantic 的新篇章」。至於《寶可夢 GO》等遊戲在 Scopely 麾下是否能成為其描述的那種「永恆遊戲」(forever games),那就只有時間能給予我們答案了。

後記

寫到這裡的時候,我將這些文字放到了 Microsoft Word 裡看看字數統計,Word 給我報出了 13130 這個數字。作為從 Ingress 內測期間就開始遊玩的玩家,我很難相信我投入在 Niantic 旗下游戲裡的時間和精力,已經跨越了接近 12 年的日子;而我在這 12 年的一部分,也被壓縮、隨著這一萬三千字而被定格,成為了一個「存檔點」,成為了這次收購案中不起眼的一部分。(說實話,我稍微有點理解當年動視暴雪被微軟收購後暴白們的心情。)

在文中提到的《下一世代》雜誌報道世界首款 3D MMO《梅里迪安 59》那篇文章的最後,是這麼寫的:

這款遊戲(《梅里迪安 59》)真正的核心在於玩家之間的互動和角色扮演。Sellers 還提到:「我的女兒15歲,她經常玩這遊戲。有一次我回家發現她竟然在遊戲裡和某個玩家結婚了。我想,『嗯,我們得好好聊聊了』,但後來我發現他們的誓言是『至死不渝』——而這場『婚姻』只持續了大約兩個小時。」

而在 Ingress 裡,我見證過太多因為遊戲而認識最後成為一生的摯友或是終生愛人的場景。而我自己也參加了多次 Ingress 線下活動,包括 XM Anomaly 和任務日,認識了一群可愛、值得尊敬和熱愛生活的普通人——無論他們在遊戲內的陣營為何。光是這一點,就已經超越了《梅里迪安 59》和其他任何 MMO。

我想,這就是 Ingress 和其他 LBS 遊戲最大的獨特之處——它用地圖真正做到了將玩家從椅子上「拔」下來,鼓勵玩家出門活動、認識新朋友,而不是在賽博聊天室裡消磨時光。

也許,將這一萬三千字寫出來,記錄下世界上有這樣一群玩家,會將自己的真實世界當作自己的戰場、遊樂場、應許之地,或許就已經是這一萬多字、以及十二年的「田野調查」最大、最有價值的成果。

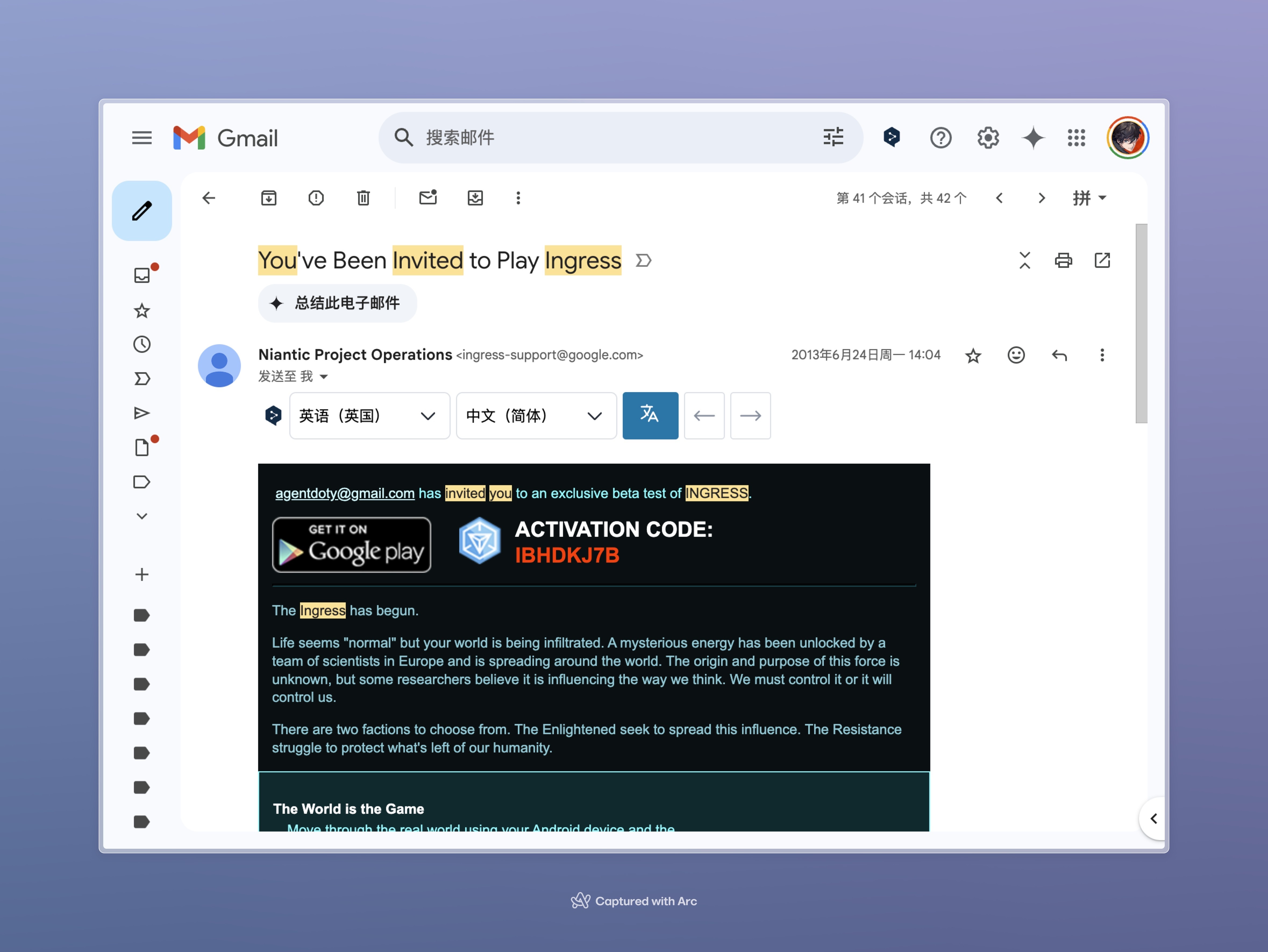

這封郵件之後,命運的齒輪開始了轉動……