当地时间 2025 年 3 月 12 日,Niantic 正式宣布将以 35 亿美金,将旗下的游戏部门出售给总部位于美国的 Scopely 游戏公司。纵观全球游戏收购案,虽然纸面交易金额不及微软收购动视暴雪、或是腾讯收购 Supercell,但根据维基百科的记录,这次的总交易金额依然可以在游戏行业收购史上排行第十,仅次于索尼收购 Bungie 的 37 亿美金之后——别忘了,Niantic 还在

官方公告 中提及,此次交易 Niantic 实体还会额外拿出成交价格的 10% 作为现金补偿同时返还给股东,因此 Niantic 的股东们在此次交易中实际可获利超过 38 亿美金。 如果你对 Niantic 的名字不熟悉、因此对如此高的收购价格感到疑惑,我可以提起他们开发的游戏——你甚至有可能觉得 35 亿美金的价格可能算得上是「贱卖」:此次交易对象包含三款 LBS 游戏,分别是《宝可梦 GO》(Pokémon GO)、《皮克敏绽放》(Pikmin Bloom)以及《怪物猎人 Now》(Monster Hunter Now),以及 Niantic 旗下平台 Niantic Wayfarer 和对标 Discord 的社交网络平台 Niantic Campfire。

图片来自 Scopely 官方博客

遥想近十年前的 2016 年 7 月 6 日(我的《宝可梦 GO》账户显示的注册时间就是这一天),《宝可梦 GO》刚刚开放游玩,在高铁上的我兴冲冲注册却因为移动速度过快无法游戏,结果到目的地之后发现 Niantic 已经火速 ban 掉了中国大陆地区的游玩权限。而这游戏在几乎所有能玩到这款游戏的地区,都获得了令同行们垂涎的成绩:刚上线时服务器被挤到无法正常游玩、连续多年称霸官方和非官方的手游营收榜,甚至在游戏资讯网站上时不时能看到一些《宝可梦 GO》的「花边新闻」,像什么 《宝可梦 GO》老爷爷、警察抓宝被抓包等等,无时不刻都说明这款游戏真正持续多年的热度。此外,这款游戏还十分轻易地吸引到了儿童玩家——我不止一次地在墨尔本街头上看到爸爸妈妈带着拿着 iPad mini 的小孩在街上玩这款游戏的场景。

从这种意义上说,Niantic 几乎已经提前锁定了新生一代的手机游戏市场。从各种意义上看,无论是当前的营收和未来两个世代的持续盈利能力,几乎都是无懈可击的。而这也让人愈发疑惑:为何一款在各种意义上都是「现金奶牛」的游戏,在近十年后的今天会以如此低廉的价格贱卖给了 Scopely 和它背后的「沙特土豪」?Niantic 到底是一家什么公司,能在当年吸引宝可梦公司(Pokémon Company)与之合作?

这一切的答案,可能就存在于《宝可梦 GO》的「家谱」之中。

《宝可梦 GO》背后的男人之一,曾经做过世界第一批网游

让我们从现任的 Niantic CEO 开始说起。他名叫 John Hanke,同时也是 Niantic 的创始人。根据维基百科的记载,John Hanke 出生于 1967 年。John Hanke 在商学院读书时,正好是 20 世纪 90 年代,那时候计算机图形技术的普及的春风在美国大地上吹拂,John Hanke 也顺着这股风和朋友们创立了名为 Archetype Interactive 的游戏公司。1996 年 6 月,这家公司被 3DO 收购;四个月后的 10 月,由 Archetype Interactive 开发的世界首款 3D MMORPG《梅里迪安 59》(Meridian 59,中文名为笔者翻译)正式上架销售,以订阅制(月卡)形式收费,成为世界上最早一批商业化的网游。(顺便说一句,这款游戏的服务器目前依然以社区开源形式运转,免费游玩。感兴趣的话可以前往他们的

官网 和 Steam 页面 了解详情。) 《梅里迪安 59》的实机画面。

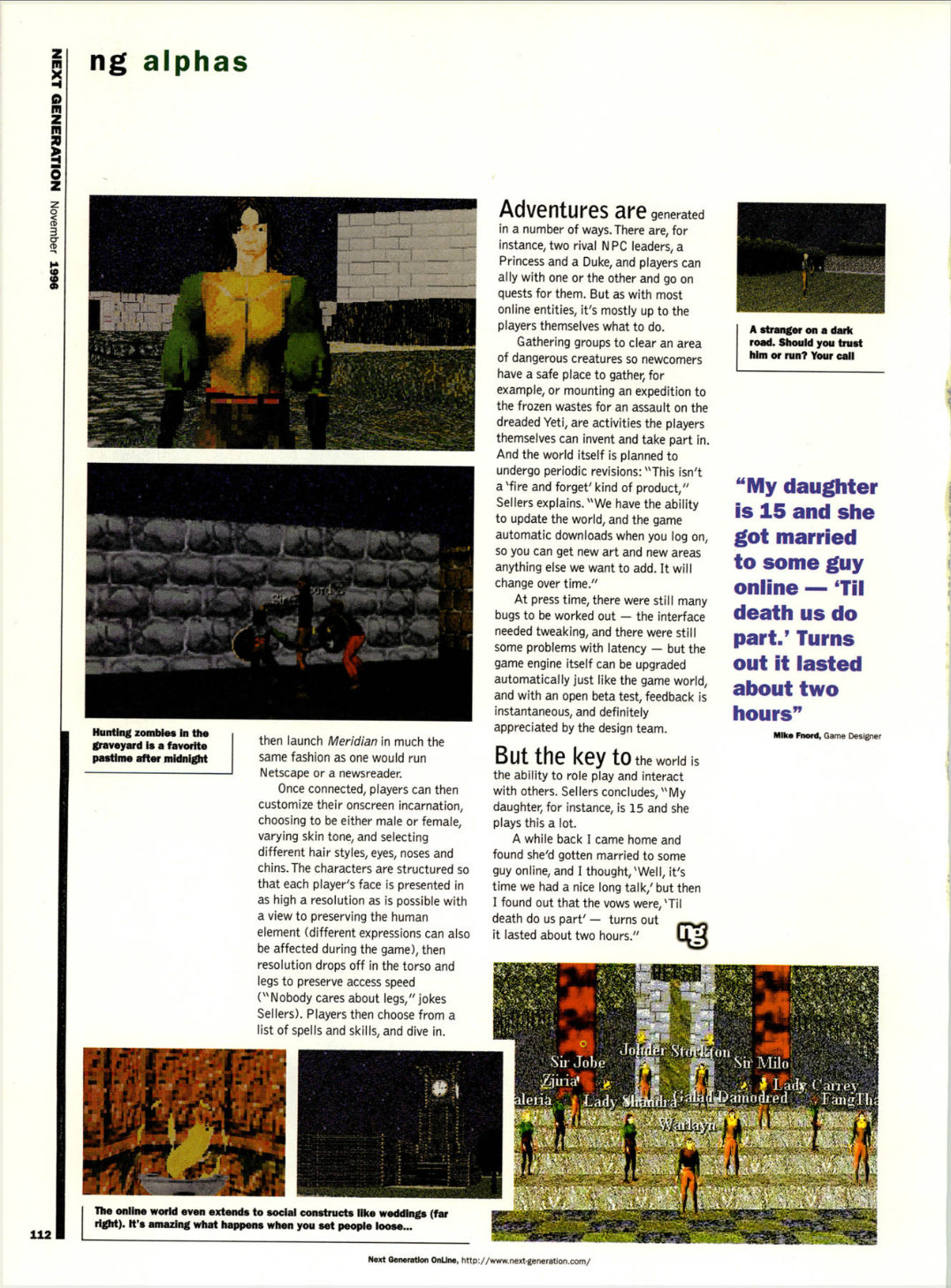

虽然是上世纪 90 年代的 MMO,但《梅里迪安 59》的玩法与现代 MMO 已经十分接近。在一份 1996 年 11 月出版的 家用游戏机主题的杂志《下一世代》 (Next Generation,中文名为笔者翻译)中,也有一篇文章介绍了《梅里迪安 59》的玩法:玩家在一个中世纪的世界中,前往地下城迷宫与怪物交战。之后在城内,还可以根据所选择的不同 NPC 触发不同的支线任务。游戏中玩家可以通过一个单独的对话框来创建角色,可以选择拥有不同的肤色、五官等细节,不同玩家之间还可以联机组织小队来攻克迷宫。(听上去是不是很像那个编号 14 的游戏?)

我在搜集资料的过程中发现,虽然维基百科信誓旦旦地宣称「John Hanke 参与过《梅里迪安 59》游戏的开发(The development team included John Hanke)」,但如今的《梅里迪安 59》官网对游戏历史的记载中并无提及到 John Hanke 的名字。少有的记录 John Hanke 与这款游戏的关联有, 领英上 John Hanke 给自己的任职历史中添加了有关 3DO 的记录 (但没有 Archetype Interactive),以及 John Hanke 在 接受 Boardroom 网站专访时 ,提及到他确实与朋友参与过开发《梅里迪安 59》。

3DO 后来因为硬件上「步子迈得太大」而中道崩阻,John Hanke 在将 Archetype Interactive 卖给 3DO 后也成功跳船。在 John 创立另一家游戏公司且也成功卖掉之后,他打算继续在游戏领域深耕,但最后又阴差阳错地做起了地图。

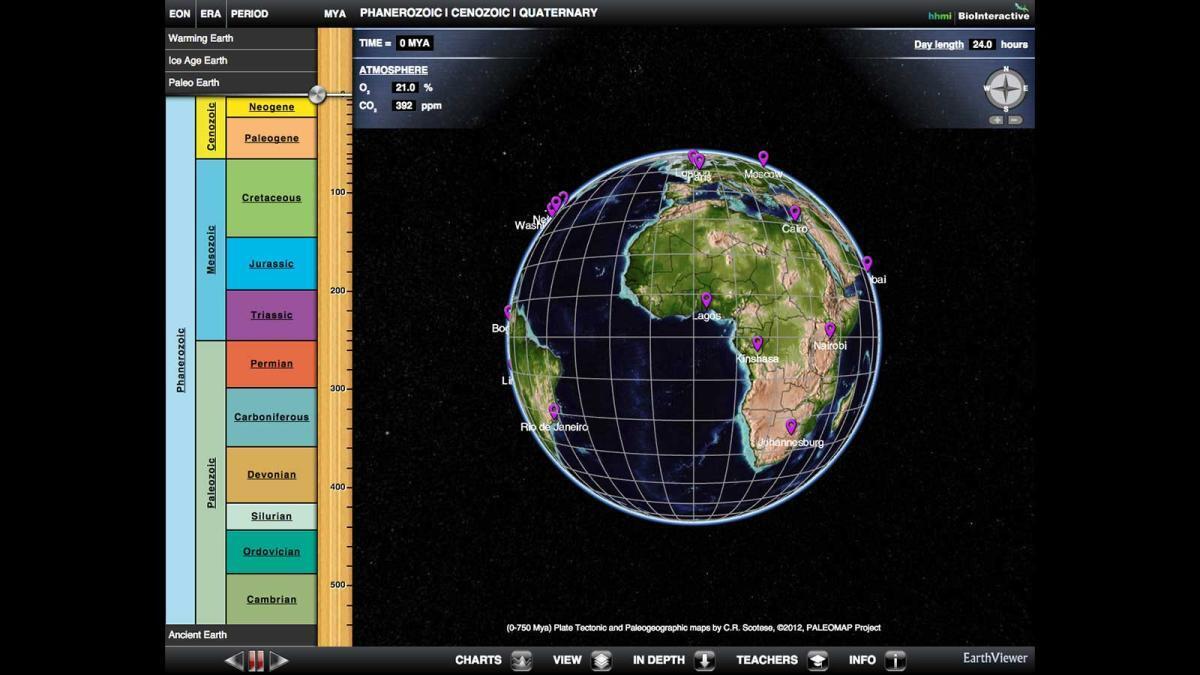

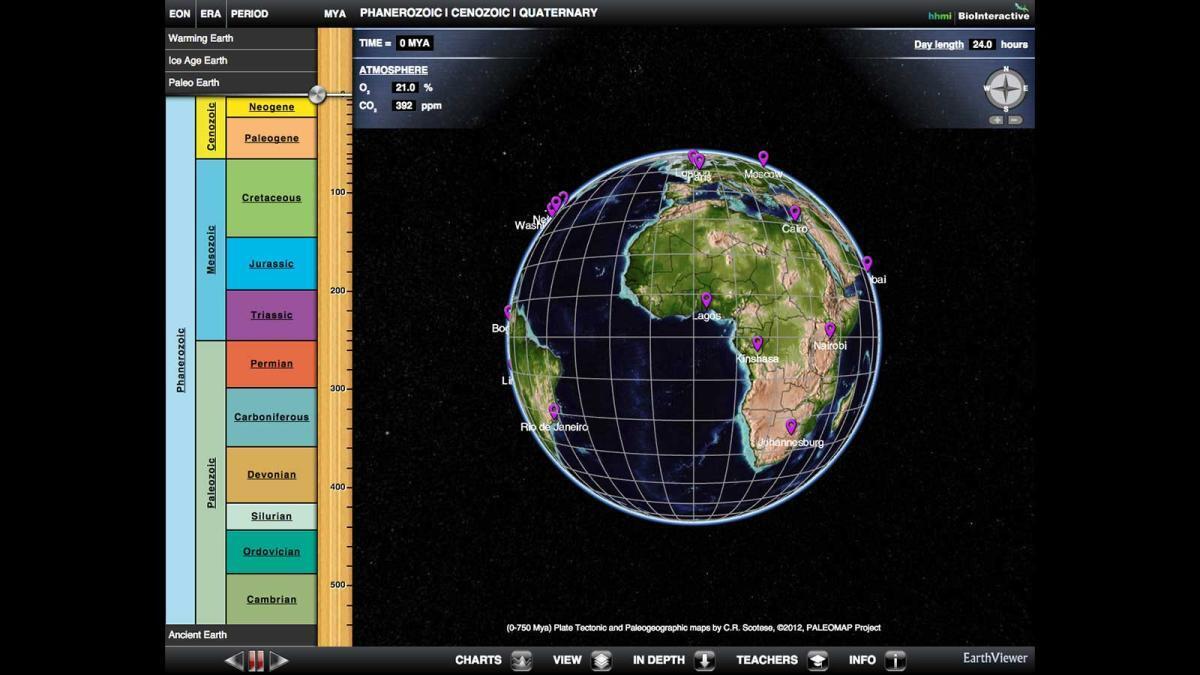

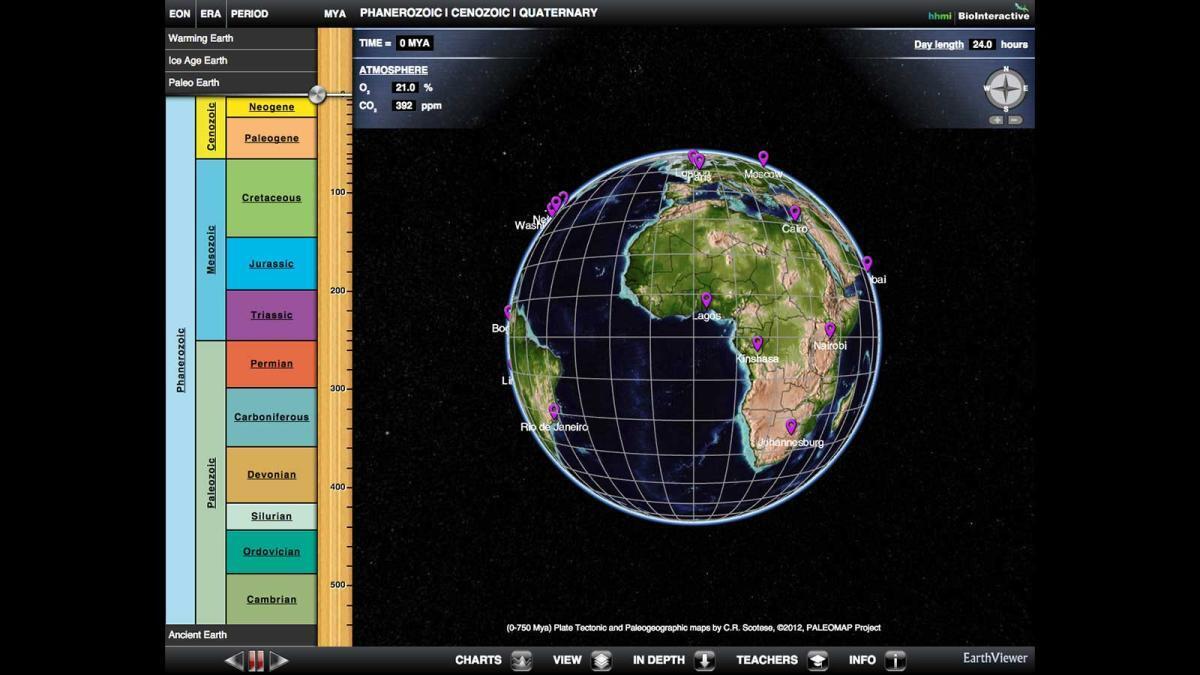

1999 年,John Hanke 认识了名为 Intrinsic Graphics 的团队,这个团队里的成员都是在计算机图形领域经验丰富的人才。根据 Global Clusters of Innovation 这本书的记载,这批人向 John Hanke 做的一个技术 demo 是在当时条件十分受限的硬件上,渲染出分辨率极高的地球,甚至地球上每个细节都能看得清清楚楚。好巧不巧,在读商学院之前的 John Hanke 正好有外交相关的工作经验,深知一个拥有丰富交互的地图有何种巨大潜力,于是极力说服 Intrinsic Graphics 团队的高管和股东,希望他们可以转换方向。交涉无果后,John Hanke 自己从 Intrinsic Graphics 买下了这个 demo,再招募了几个工程师团队,共同创立了 Keyhole 公司,最终做出了一个可以「像玩游戏一样控制」的高清卫星地图软件 EarthViewer。

Keyhole 官网(由 web.archive.org 提供的网页存档)

Keyhole 官网(由 web.archive.org 提供的网页存档)

1 / 2

时间来到 2003 年,此时互联网泡沫破裂,Keyhole 也进入了「创业 2.0」时期,虽然有来自索尼和英伟达的投资,但财务情况上也不容乐观。的转机发生于伊拉克战争爆发:媒体急需一种可以轻松为观众标注战况的卫星地图服务,而 Keyhole 正中下怀。Keyhole 向各大媒体推销自己的产品,各路媒体团队终于有了一种全新的向观众报道战况的方式。这也让 Keyhole 的标志瞬间传向了千家万户。

2004 年,Google 在刚刚推出自己的地图服务的一年多以后,最终收购了 Keyhole。经此转手,Keyhole EarthViewer 最终演变成了大名鼎鼎的 Google Earth 和 Google Maps 的卫星视图和街景图,而 John Hanke 也顺势进入了 Google Maps 的团队。John Hanke 的故事,终于来到了第二篇章。

重生之我在 Google 做手游

打开 John Hanke 的领英资料,可以看到他在 2004 年被谷歌收购后的 title 就变成了 Vice President Product Management for Geo(地理服务产品副总裁),直到 2011 年。2004 年到 2011 年的 Google Maps 也进入了快车道:和其他 Google 的服务一样,Google Maps 拥有了许多让人大喊「原来互联网还能这么玩儿」的新功能:在整合 Google Earth 到主要地图服务后,街景功能让大家足不出户就能看到十万八千里之外的异国风情;「附近」和「评分」服务帮助用户找到附近最好吃的餐厅和最好玩的地标。2009 年,当乔布斯在台上拿起那台「改变世界的电话」之后,Google Maps 的服务也顺着移动互联网的爆发而变成了「手机必备 app」之一。

Google 地球至今仍作为 web app 单独提供服务,即使 Google 已将其功能整合到地图 app 中。

没有人知道为什么 John Hanke 在 Google Maps 如日中天的时候又再次创业:有小媒体报道称 John Hanke 希望「鼓励自己的孩子出门」,但现在我更倾向于认为是他早年经历的「路径依赖」。总之,2011 年 1 月,一个名为 Niantic 实验室(Niantic Labs)的团队就这么在 Google 内部创立了。

对于「Niantic」这个词的由来,John Hanke 在接受 Boardroom 专访的时候是这么说的:

「Niantic 是康涅狄格州一个城镇的名字,一艘船以该城镇命名,因为那里是建造捕鲸船的地方。Niantic 是一艘在淘金热期间驶往旧金山的船。它载着一群人前往那里,他们奔向山区去发财。当时,这种情况经常发生。这些船驶入旧金山的港口,但几乎没有足够的人手将它们驶离,因为所有人都在来,没有人离开。因此,这些船在港口堆积起来,而旧金山当时还没有建筑物,只是一片泥泞的混乱。

「Niantic 之所以出名,是因为它是一艘被改造成商店、酒店、酒吧,据传还有妓院的船。有几艘船被以这种方式重新利用。因此,在旧金山市中心,金融区和实际水域之间的六个街区左右,如今高楼大厦和公寓楼林立的地方,都是这些船只曾经的沉没地。Niantic 是一艘埋在旧金山地下的船——它被埋在泛美大厦附近,是在对泛美大厦进行一些工程时被发现的。一些建筑工人在旧金山的街道下发现了这艘古老的船,里面还有一箱香槟和其他一些奇怪的东西。

「我们将公司以此命名,因为我觉得这个故事非常酷。我在一个播客上听说了它,那是关于世界上隐藏的、有趣的事实,有时你会偶然发现。这有点像公司的哲学;我们想要帮助发现那些关于隐藏宝石的酷事,比如很酷的本地企业和历史事实。随着我们构建核心数据库,我们开始开发游戏,带领人们去那些地方。」

John Hanke 所言不虚。Niantic Labs 最开始的「双胞胎」项目,都是紧紧围绕着这个愿景而开发。

双胞胎中的大姐叫做 Field Trip,这是一款地标发现 app。如果有条件,我推荐你下载维基百科 app,在 tab 栏中找到「地点」,你可以看到一张地图,然后上面有一些地点,标注的都是你附近带有维基百科词条的名胜。这和当年 Field Trip 的主要功能一模一样——几乎没有任何差别的一样。

Field Trip 的宣传页面(由 web.archive.org 提供的网页存档)

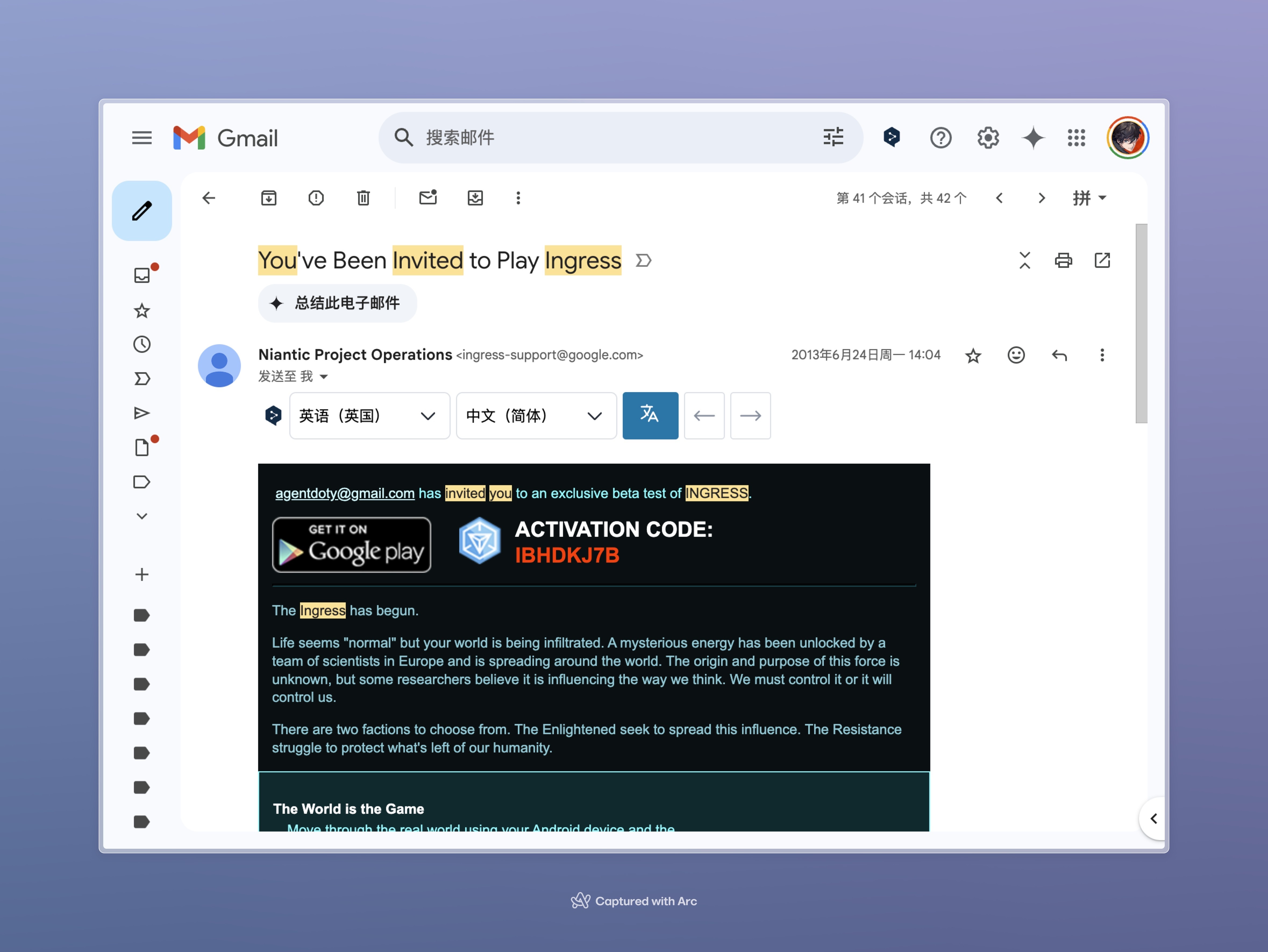

Ingress 在 FieldTrip 静默发布后的五个月后、也就是 2012 年 11 月正式开启 beta 测试。与大姐 Field Trip 的悄无声息不同,这款使用 libGDX 引擎 的游戏在国内外都收获了巨大的反响,其中最响亮的评价是「Google 居然开始做起了手游」。

直到今天的快 13 年里,Ingress的核心玩法几乎没有任何改变:玩家根据自己的喜好选择加入启蒙阵营(Enlightened,「绿军」)或抵抗阵营(Resistance,「蓝军」)两个阵营,然后走出家门,为自己的阵营占领能量塔(Portal)——这些「能量塔」就是现实世界中的地标和名胜(以及无尽的石狮子)。己方能量塔可通过能量塔钥匙(Portal Key)相连,三个能量塔两两相连可形成控制域(Control field)进而「跑马圈地」。

初代 iOS 版 Ingress 的界面。图片来自 MacRumors

初代 Ingress从上到下都是一款「很 Google」的游戏:除了两方阵营所能做的事情十分「均衡」之外,Ingress 的世界观也十分具有科幻色彩。整个故事的世界观是,一个位于欧洲的研究机构发现了一种可以控制人类心智的物质,而了解整个计划全貌的科学家和研究员们迅速组织成了两个阵营,一方认为它可以为人类带来进步,另一方则认为它会被不法分子甚至是外星文明利用。

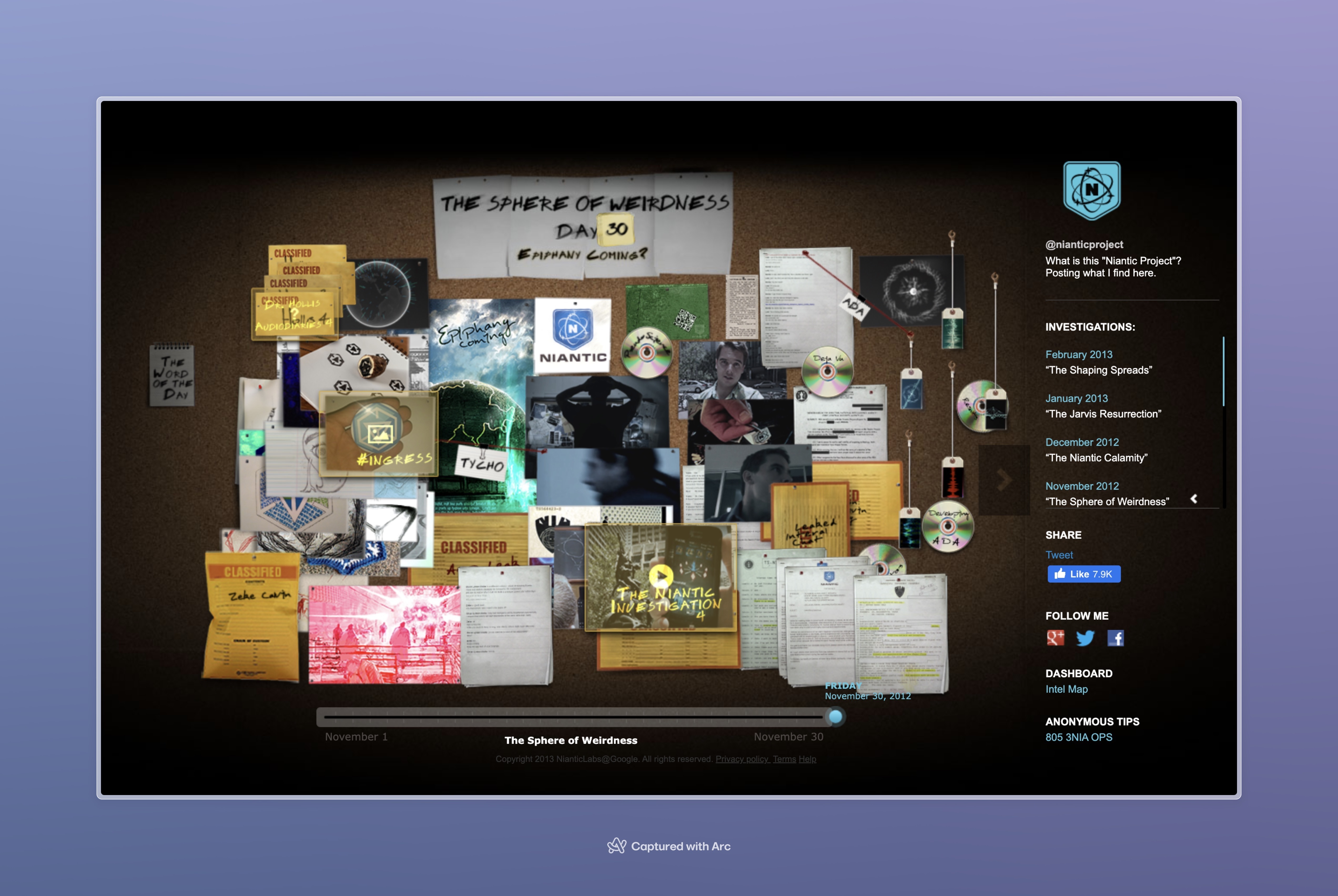

除了中二的设定之外,Niantic Labs 还大搞 ARG(Alternate reality game,另类现实交互游戏),聘用编剧和演员,为 Ingress 世界观创作与现实世界线完全一致的剧情,并作为游戏在现实中的 NPC 出演。早在 Ingress 游戏刚开放内测之时,Niantic 就注册了 nianticproject.com(Niantic 计划)的域名,这个域名至今都可以直接访问,里面详细记述了有关 Niantic 计划的早期线索;Ingress 故事线中发起 Niantic 计划的 NPC 角色名为 Hank Johnson,许多玩家私下认为这个 NPC 代表的现实人物就是 John Hanke;Niantic Labs 会在全球各地开展 XM Anomaly(XM 异常调查活动),不仅可以为自己的阵营争取胜利、影响剧情走向,还能和 NPC 互动交谈;玩家在游戏内的「跑马圈地」也会为阵营累计「心智积分」,最终影响整个游戏实时进行的故事线……

nianticproject.com 至今仍可访问

这一切不仅体现了 NianticLabs 在游戏运营上的创新和大胆,更体现了彼时 Niantic 的靠山 Google 所拥有的财力和资源,为Niantic的创业初期的营销提供了太多天然优势。不拘一格的营销策划也让 Ingress 这款游戏在「特工」之间形成了一种神奇的联系,加上其本身科幻设定与强竞技性——即游戏内阵营跑马圈地的强对抗玩法——使其在爱好者圈子中成为一种另类的流行文化,也让「Ingress is not a game(Ingress 不是一款游戏)」的 slogan 深入人心。

不过,即使 John Hanke 在早年间有在游戏行业工作的经历,也无法掩盖脱胎于地图行业的 Niantic 团队自身也暴露出许多游戏设计和运营方面的不足之处。首先,作为一款玩法无限靠近 PvP 的竞技游戏,它「太平衡」了:无论你选择哪种阵营,你所能做的操作几乎没有任何差别,这让 Ingress 在某种程度上就成为了一种「绝对平衡」的游戏。而事实上,所谓的「绝对平衡的游戏」在某种程度上也就代表了 这款游戏没有任何起伏和变化 ,简单概括起来就是——无聊。如果 Ingress 的对抗玩法 XM Anomaly 真的被当作一个电竞项目直播,那么观众和路人看到这个,大概率会觉得自己在看一场十分纯粹的定向越野比赛,而不是在玩一个电子游戏(玩起来其实也很像)。

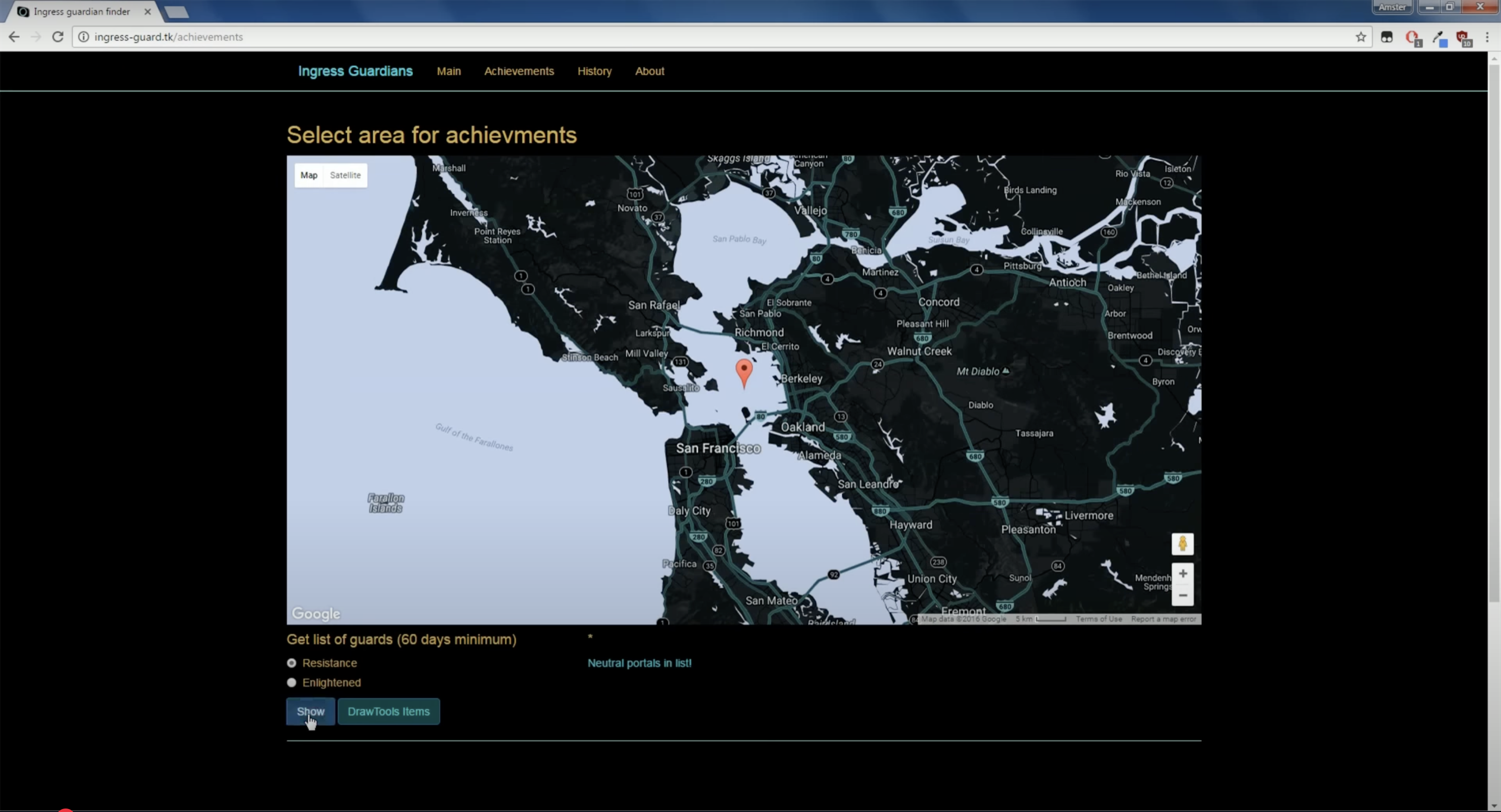

为了抵抗这种无聊,除了使用 ARG 的方式来为玩家营造「真的在现实世界中参加特工任务」来抵抗这种无聊感之外,Niantic 还(有意或无意地)为游戏塞入了另一种名为硬核的属性。Niantic 在 Ingress 推出初期就为游戏提供了一个网页版的情报地图,它允许玩家在地图上查看世界各地能量塔的状态,以及目前两个阵营之间的连线、控制域、比分等信息。虽然情报地图有针对手机的适配版本,但如果想要完整地获取本地乃至全球战况,那么显然拥有更大屏幕的电脑版情报地图是最好的选择。甚至传言称在 PMGO 推出初期,许多训练师为了观察目标地点的情报,也会下载安装 Ingress 来获得情报地图的访问权限。

Ingress 情报地图的界面。

情报地图的出现,催生出了一种至少在内地 Ingress 玩家间十分流行的一种玩法——就是通过计划,清理敌我双方的障碍连线,然后通过一个超大的控制域将城市包裹在其中。这种玩法通常需要数位到数十位特工合作,同时有可能涉及到与外地同阵营玩家一同完成计划。为了将一个甚至更多的城市包裹在一个巨大的三角形控制域内,特工们极有可能需要驱车前往郊区进行连线,中间还需要和敌对阵营打「情报战」,避免计划被对方阵营得知。虽然过程十分艰难,但一旦计划促成,看着整个城市在控制域内被包裹,真的会让人感觉这一切都值了。

情报地图在 XM Anomaly 活动中也发挥了十分重要的作用。直到现在的 XM Anomaly 活动中,参与活动的双方阵营都会自发组织成两队:一队自然是地面作战部,负责实施策略和实际执行;另一队则不直接参与地面作战、而是坐在一个房间中,通过情报地图查看战况,并根据实时战况计划并传达地面作战指令。

对于满是割绳子、切水果这类休闲游戏的 2013 年的手游市场来说,一款在手机上玩却又如此「无聊」、「硬核」的游戏,无疑注定是一个小圈子的自娱自乐产品。但 Ingress 开放注册早期在推广上还有一个巨大难题——如果你是一位 2013 年的手游玩家,看到「无聊」和「硬核」两个词还没有离开而转头去玩《扩散性百万亚瑟王》的话,接下来的一个问题就是,你有 Android 手机吗?

是的,Ingress 早期是没有 iPhone 版本的,只有 Android 版本。这个情况不仅是 2012 年 11 月到 2013 年底的内测期间持续,甚至在开放注册后的一年内情况依然存在。直到 2014 年 7 月,Ingress 才正式向 iPhone 用户开放。开放初期 Ingress 运营团队还举办了一个活动,允许特工在时限内招募新的 iPhone 玩家,在 Google+ 上发布邀请好友后一起游玩的照片,就能在邮箱里获得一个徽章兑换码,可在游戏内兑换一个纪念徽章。

巧了,我有一块。

如此硬核和小众的游戏,加上本身玩法的对抗性和扑朔迷离、令人真假难辨的故事线,让 Ingress 成为至今 Niantic 所有推出过的游戏中最独特的一款。同时,这款硬核、难上手游戏也是十分奇迹般地吸引了大量玩家。除了 Niantic 大本营美国,在亚洲——特别是日本——都积累了大量玩家数量。

但同样,这种营销策略和玩法也让深陷其中的玩家们无法自拔。无论在哪个阵营中的特工,都会有「走火入魔」而做出令人咋舌举动,令整个游戏的社群有了「XM 入脑」这种黑话,描述的就是一些真的无法分清现实和游戏的玩家,在现实中玩起了「真人快打」,甚至不乏有闹到被当作社会新闻素材的事件。

在众多相关的「黑历史」中,这里提及一个相对比较有代表性、也比较方便公开展示这个侧面的故事。Ingress 游戏内曾经有一个成就徽章叫做守护者(Guardian),最高等级徽章获得条件是占领某个能量塔长达 150 天。由于游戏内能量塔「易攻难守」的设计,导致玩家几乎只能在郊区或人烟稀少的地方秘密占领一个「成就 po」来「养成就」。加上情报地图本身对于爬虫抓取几乎无任何防备,衍生出了诸如 RIOT、drunkenfrog 等用于「猎杀守护者(Guardian Hunting)」的工具。Niantic 在 2017 年底,针对猎杀守护者行为封禁大量玩家帐户,又在次年 4 月正式取消发放守护者成就徽章;为补偿之前受此影响的玩家,在取消发放前为临近成就达成条件但最终未能达成的玩家,降低了达成条件而直接发放。

其中一个「守护者搜索器」(Guradian Finder)的界面。图片来自 YouTube 视频。

这场闹剧在成就取消发放后的一段时间内依然有许多余震,也说明 Ingress 玩家社群间的「不和谐」之音一直伴随着游戏发展而相生。同时,游戏内玩家行为会在名为 COMM 的公共频道中广播,也引发了玩家对隐私和人身安全的担忧。

针对于此,Niantic 官方曾推出过多篇帮助中心文档,号称「Ingress 只是一款游戏(Ingress is just a game)」,并推出鼓励玩家间交流的多项跨阵营活动,包括首周六(First Saturday)的半官方「新人传帮带」约饭活动,以及旨在鼓励玩家发现城市地标的任务日(Mission Day)活动等等,以此降低游戏本身的对抗属性。

当然,Niantic 知道他们能做的事情很有限。想要杜绝、根除「真人快打」的游戏属性,唯一的办法可能就是削弱游戏本身的对抗性——真想这么做,这也许得来个卫月砸了 Ingress 世界观才行。这也许可以解释为何 Ingress 是 Niantic 旗下游戏中几乎唯一强对抗属性的游戏,其他游戏甚至连「科幻」都不怎么沾边了。

Ingress 的成功证明了 LBS 游戏的潜力,而 Niantic 下一个推出的游戏最初只是一个彩蛋,最终又证明了 LBS 游戏的「现金奶牛」在哪里。

从「烫手山芋」到「现金奶牛」的蜕变

我不知道各位还能不能记得 2014 年 Google Maps 的愚人节彩蛋。在当天,一个「黄豆人教授(Professor Pegman,Pegman 是 Google Maps 的虚拟小人的名字)」会在你打开 Google Maps app 的时候告诉你,你现在可以在 Google Maps 上抓宝可梦了!

Google Maps 的愚人节营销策划的宣传图。

是的,在 Google 还未分拆、Niantic 公司还叫做 Niantic Labs 的 2014 年,Google Maps 团队与任天堂合作,允许玩家在 Google Maps 上寻找《精灵宝可梦》初代到第六世代的图鉴编号前 25 种宝可梦,外加一只彩蛋宝可梦「梦幻」——它就是初代宝可梦中图鉴编号 151 的宝可梦。

虽然坊间绝大多数人认为 Niantic Labs 参与了这次地图彩蛋、甚至已经在秘密研发那款真正走红全球的游戏,但根据 TechCrunch 的报道 ,Niantic Labs 只是在已经成为「隔壁部门」的 Google Maps 与宝可梦公司合作之后才产生出「将宝可梦和 Ingress 结合在一起」的想法。最终,在 Google Maps 部门对应负责人的牵头引线之下,John Hanke 一行人见到了包括石原恒和增田顺一在内的各路高管。报道称,当 John Hanke 想要给他们「安利」Ingress 的时候,他发现他们中的一些人的手机里都已经安装了这款游戏,甚至有位高管还沉迷其中。石原恒还在 Niantic Labs 一行人返程后特地发送邮件,讨论 Ingress 内十分硬核的「脚从北方位开始插在 po 上会不会快上几毫秒」(注:「脚」指谐振器,用于占领能量塔;「po」指能量塔。这些词语皆为简中玩家惯用语)这种问题。

于是,一款「结合了宝可梦元素的 Ingress」游戏,就这样被正式提了出来。2015 年 9 月 10 日,宝可梦公司官方的 YouTube 帐户上传了一段视频,正式向世界公开《宝可梦 GO》的第一个预告宣传片。

不知道还有多少人记得这个宣传片?

但彼时,这款初见端倪的游戏的开发团队 Niantic 却正深陷第二次「创业 2.0」时刻。2015 年 8 月 10 日,Google 联合创始人拉里·佩奇(Larry Page)通过公司博客正式宣布成立 Alphabet 作为新的控股公司,同年 10 月 2 日宣告重组告一段落,也正是此时 Niantic Labs 从 Google 的羽翼下「毕业」。

从母公司「毕业」的 Niantic 失去了金汤匙,不得不为了维持公司运转而想尽各种办法。据报道称,从 Google 分拆之前,Niantic 被允诺通过股权交换的形式获得了几百万美金,但显然,这些资金可能只能勉强维持 Ingress 等游戏的运营,更别提要开发像《宝可梦 GO》这种大野心的游戏了。对于彼时的 Ingress 玩家而言,游戏内最大的变化是,这款运营了 3 年的游戏终于第一次有了微交易道具(在此之前除了品牌联动道具外,Ingress 几乎无任何营收手段);而对于 Niantic 自己,也不得不在「毕业」前将员工从 80 人裁到了不到 40 人。更糟糕的是,对于这样一款玩法前无古人的游戏,Niantic 无法仅凭 Ingress 的成功就把自己的愿景卖给其他的投资者。

John Hanke(左)与川岛优志。图片来自 TechCrunch

这种四面楚歌的处境,让 Niantic 瞬间变成了一颗「烫手山芋」——游戏行业投资向来风险极高,加上「毕业」后的 Niantic 在人员规模上也成了一家不折不扣的小公司。从《宝可梦 GO》立项时就一直跟随 John Hanke 的老将川岛优志(Masashi Kawashima)不得不硬着头皮、做好对方放弃合作的准备后,找到宝可梦公司寻求支持。幸运的是,宝可梦公司十分义气,不仅没有放弃合作,还为 Niantic 投资了一笔资金。之后,Niantic 也去了即将分拆的新公司的另一大股东任天堂的总部,也正是在那里,岩田聪代表任天堂做出了生前最后一批决策之一:投资即将从 Google 分拆的 Niantic 公司。

拼拼凑凑,分拆后的 Niantic 最终获得了 3000 万美金的启动资金。John Hanke 必须在这些资金用完之前——按采访时说的话是分拆后的 24 个月之内——将《宝可梦 GO》做出来。而实际用时是 9 个月。期间,Niantic 的员工总数不到 40 人,其中大约只有 15 人左右的软件工程师规模。他们不仅需要将寄予厚望和野心的新游戏做出来,还要维护原本 Ingress 游戏的运转。

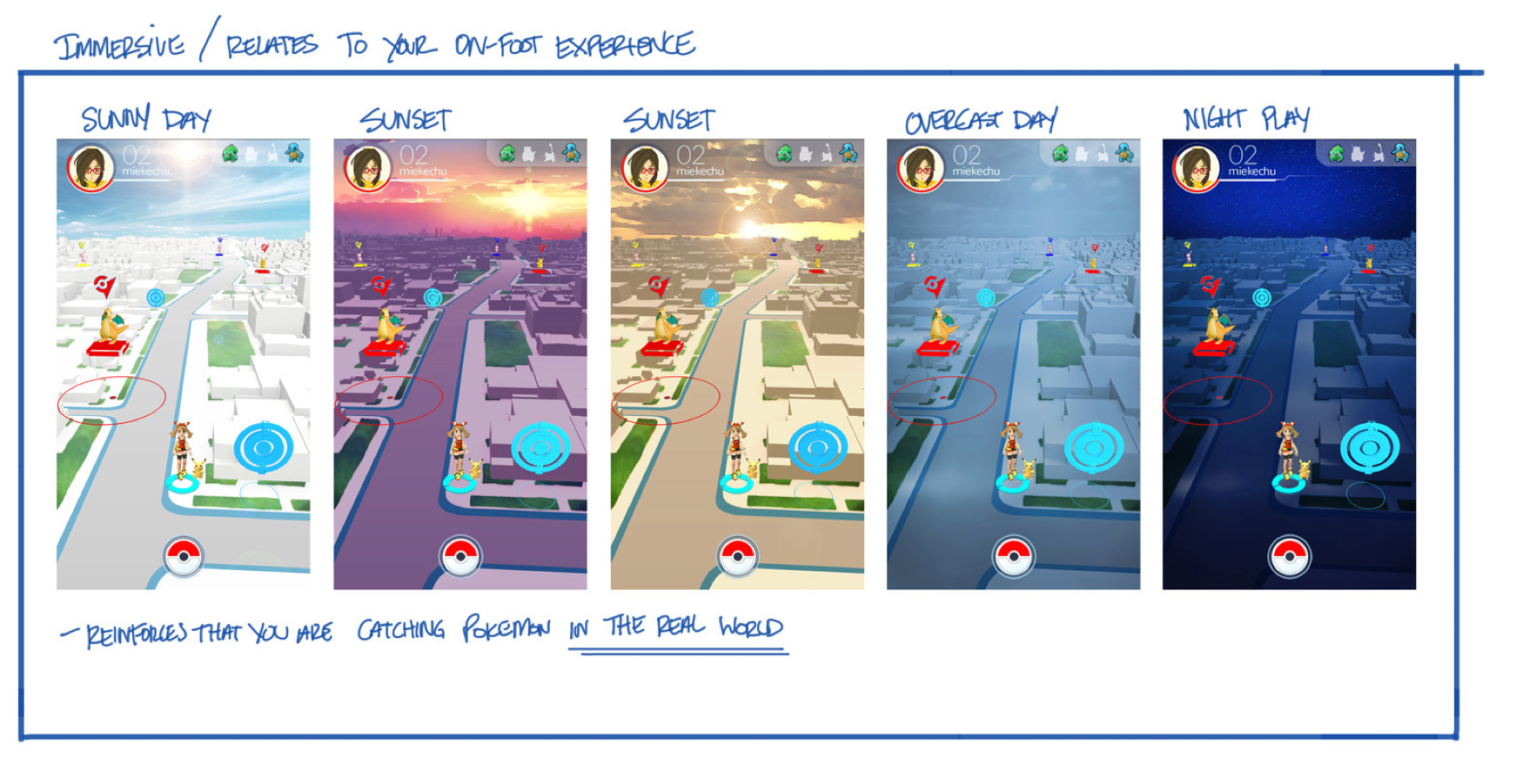

《宝可梦 GO》的早期美术概念图。图片来自 TechCrunch

2016 年 7 月 6 日,这款游戏终于在全球上线。原本这是一个值的高兴的事情,但巨大的需求量一下子就冲垮了 Niantic 羸弱的云服务器资源。即便 Niantic 在应用商店分地区上线这款游戏,也无法阻挡狂热的玩家在应用商店跨区下载。也正是在这时,为了减轻服务器负担,Niantic 不得不做出一个艰难的举动:限定游戏范围,仅限游戏正式上线的地区可以刷新出地图资源——这也就是中国大陆玩家十分怨念的「锁区」的由来。

即便如此,每次在新地区上线时,Niantic 的服务器资源终归会经历一次「由正常请求构成的 DDoS 攻击」。特别是在宝可梦的老家日本,不仅 Ingress 玩家基数大,作为宝可梦的发源地,其号召力更是当时 Niantic 无法企及的数字。原本 John Hanke 要在一场 Ingress XMA 中宣布《宝可梦 GO》正式在日本上线,也不得不给这个承诺加上「很快」的副词。

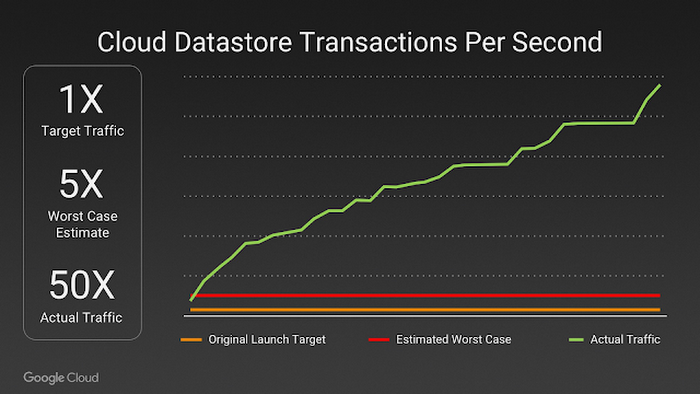

《宝可梦 GO》上线时,服务器存储资源读写量折线图,包括正常情况、预测最坏情况和实际情况。图片来自 Google Cloud 官方博客

Niantic 团队不得不找到 Google,请求老东家的云引擎平台来帮忙解决服务器资源不足的问题。Google 云引擎平台在 记录其与 Niantic 合作的博客文章 中提到,实际的玩家狂热程度将服务器所承受的压力瞬间增加到预期值的 50 倍,「《宝可梦 GO》是 Google 容器引擎上有史以来最大规模的 Kubernetes 部署」,「Google 为 Niantic 的容器引擎集群提供了数万个核心」。最终,《宝可梦 GO》有惊无险地在「环大陆」正式上线。

图片来自社交网络 vk.com

虽说《宝可梦 GO》在立项之初的定位是「宝可梦版 Ingress」,但其玩法和 Ingress 已经显著可以看出有巨大的差异。最大的不同在于,理论上你不走出家门,也可以捕捉到在脚边的宝可梦。虽然这种「明雷」且「无需战斗」就能捕捉宝可梦的机制让一些宝可梦老玩家略微有些不爽,但它的游玩门槛显然已经要比真的大部分情况下要走出去才能玩的 Ingress 友好太多了——至少刚进去游戏的时候你有事可以做。

另外一个巨大的不同在于,现在游戏中的道馆(Gym)也从原本单纯承担类似 Ingress 能量塔作用的「占领」这一功能,逐渐开始承担诸如稀有宝可梦的团体战(raid)等功能。在初期上线后,宝可梦交换、对战和好友系统也逐渐加入到游戏中,形成一个拥有战斗、社交和养成等要素的「完全体」手游。不夸张地说,《宝可梦 GO》有可能是宝可梦这么多的作品之中,画质和优化最好的一作(笑)。

在发布取得巨大成功后,Niantic 也在《宝可梦 GO》中复刻了 Ingress 游戏中深受玩家喜爱的线下活动环节,名为宝可梦 GO 狂欢节(Pokémon GO Fest)。但作为早先被冠以「大猩猩」之名的 Niantic 也不负众望,直接捅了个大篓子。初代目的狂欢节在芝加哥举行,和 Ingress 大战类似,要求玩家们购票入场、在场内共同捕捉宝可梦。去过音乐会的小伙伴们都知道,如果一个地区手机太多,那么基站压力就会很大,更别提是一群人在一起玩手机了。最终,玩家们成功地挤垮了举办地的基站,由于准备不充分,排队入场也令整个场面十分混乱。

首届芝加哥宝可梦 GO 狂欢节现场,John Hanke 下场「救火」。图片来自 TechCrunch

虽然 Niantic 在此之前也联系了运营商增派现场的网络覆盖范围,但始终抵不过玩家社群的热情程度。这下可好,你花 20 美金买了门票,还驱车到了现场,准备抓到官方宣称只有在狂欢节的时候才能抓到的超稀有宝可梦,但你发现…… 根本登录不上去!你气不气?愤怒的玩家们在现场高喊「玩不了」,向 John Hanke 发起抱怨,而在舞台背后的工作人员们沮丧地发现,他们所面对的敌人是根本无法逾越的无线电物理法则。

这场闹剧的最终收尾是,John Hanke 决定退还所有参与狂欢节的玩家的门票费用,并且将在游戏内获得 100 美金等值的游戏道具作为补偿。然后,Niantic 将狂欢节的限定事件发生范围向外扩展,允许当天购买过门票的玩家在会场范围之外也能获得游戏内的限定事件。这一举动无疑帮助会场附近的移动网络负载下降,同时也让分流的玩家天然地为《宝可梦 GO》打了一次广告。在此之后,Niantic 会允许玩家自由出入狂欢节的现场(即使他们没有买票),但只有购买了门票的玩家才能获得游戏内的限时事件。最终到现在,狂欢节活动逐渐演变成了更像是全球范围内的限时任务的游玩权,全世界的玩家都可以任意购买并在任意地方完成活动。

而在此之后,《宝可梦 GO》巨大的玩家基数,显然也让本家的游戏获得了接触新世代玩家的绝佳机会。最开始的一步是,《精灵宝可梦 Let Go! 皮卡丘 / 伊布》正式支持将《宝可梦 GO》内的宝可梦带到 Nintendo Switch 上。而在之后,原有的跨平台宝可梦寄存工具「宝可梦虚拟银行」升级成「宝可梦家园」(Pokémon HOME)的时候,宝可梦公司也顺势为新的 app 添加了将《宝可梦 GO》中的宝可梦带到宝可梦家园 app 中的功能。

将《宝可梦 GO》中的宝可梦传送到 Pokémon HOME

由于宝可梦家园 app 是一款可以跨 Nintendo Switch 和移动平台使用的 app,因此实际上玩家将《宝可梦 GO》的宝可梦带入宝可梦家园也不再需要随时启动 Nintendo Switch 主机。同时,虽然《宝可梦 GO》实际无法接收来自其他作品的宝可梦(因为防作弊原因),但它至少为通过手游接触宝可梦的玩家提供了一个「老玩家通道」,让他们可以更轻松地接触到其他宝可梦作品,进而成为真正的宝可梦粉丝。

当然,这只是对宝可梦公司和玩家而言的好处。对于 Niantic 而言,它的好处更显而易见:巨大的现金流收入。翻看 Sensor Tower 对 Pokémon GO 的收入估算,Niantic 每年可以从中获得 5 到 10 亿美金的收入,甚至在疫情肆虐的 2020 年到 2021 年,其收入都能成为这个游戏最高的一段时期——要知道,这是一款要求玩家出门才能玩的游戏。

从 Niantic 诞生到现在,他们最为瞩目、耀眼的产品无疑是《宝可梦 GO》,但殊不知,在这样光鲜靓丽的背后,又「献祭」了多少不为人知的兄弟项目。

见异思迁:元宇宙、AR 和无法兑现的项目

如果你现在打开 killedbyniantic.com 这个网站,你可以看到几乎所有你听过或没听过的、Niantic 挖的坑。排在第一位的是一个名叫《终局游戏:试炼场》(Endgame: Proving Ground)的游戏,这款现今几乎只有极少数人所能了解到的游戏,曾是《宝可梦 GO》的「难产兄弟」。

2014 年 7 月 25 日,Niantic 发布了新一期 Ingress Report 的游戏战况周报栏目。这是 Ingress 游戏在 iOS 发布后的首次战报,期间 Niantic 公布了一段剧情,表明当前启蒙和抵抗两派势力需要在某个时间之前共同获取七百万心智单位积分,否则能量塔的能量衰减将会更快(当然其实这是为了给新的 iOS 玩家「开小灶」的活动,帮助他们升级)。但在这个更重要的是,在这次战况周报中,Niantic 首次公开宣布了名为「Endgame」的新项目,更多详情将会在之后的圣地亚哥游戏动漫展上公开。

这款游戏是由同名小说系列《终局游戏》(Endgame)改编,据说小说作者本身就是 Ingress 的忠实拥趸。图片来自 Ingress YouTube 频道

而在另一边厢,Niantic 也注册了一个新的 ancientsocieties.com 域名并搭建了一个网站(现在这个网站已不可访问),网站所有者自称是 Stella,她在无意间发现了十二种古代文明的记录,然后将自己的记录发布到自己的这个博客中。实际上,这个网站正是 Niantic 的新游戏《终局游戏:试炼场》的预热 ARG。

游戏宣发期间 ARG 预热网站。(由 web.archive.org 提供的网页存档)

Niantic 在这个项目中投入了巨大的心力——无论是在游戏开发流程上,亦或是在 ARG 的设计上。他们在 2015 年初甚至公开了 游戏的开发实机画面 ,并有大批的玩法信息流出:初代的《终局游戏:试炼场》不仅有从 Ingress 沿袭的「据点(Key Sites)」设定,还包含有一个 PvP 玩法。玩家不仅可以在地图上看到其他玩家的位置和「血统」(类似于阵营),还可以直接发起回合制战斗。游戏中的血统阵营也从 Ingress 的 2 种一下子变成了 12 种。

虽然玩法听上去十分新颖,但显而易见,这对于当时的 Niantic 而言是一个几乎不可能完成的任务。最终,这款「划时代」的游戏在其 ARG 网站上以「Game Over: 7.31.15」的横幅宣告流产。现在在 Niantic 所有产品和服务中,所能够追寻到当时这款游戏的痕迹,只剩下 endgameancienttruth.com 域名(它现在会跳转到 Niantic 公司的主页),以及当时参与了 ARG 的 Ingress 玩家所获得的一块成就徽章。(也有人猜测其部分玩法被沿袭到了后来的《宝可梦 GO》中。)

巧了,我也有一块。

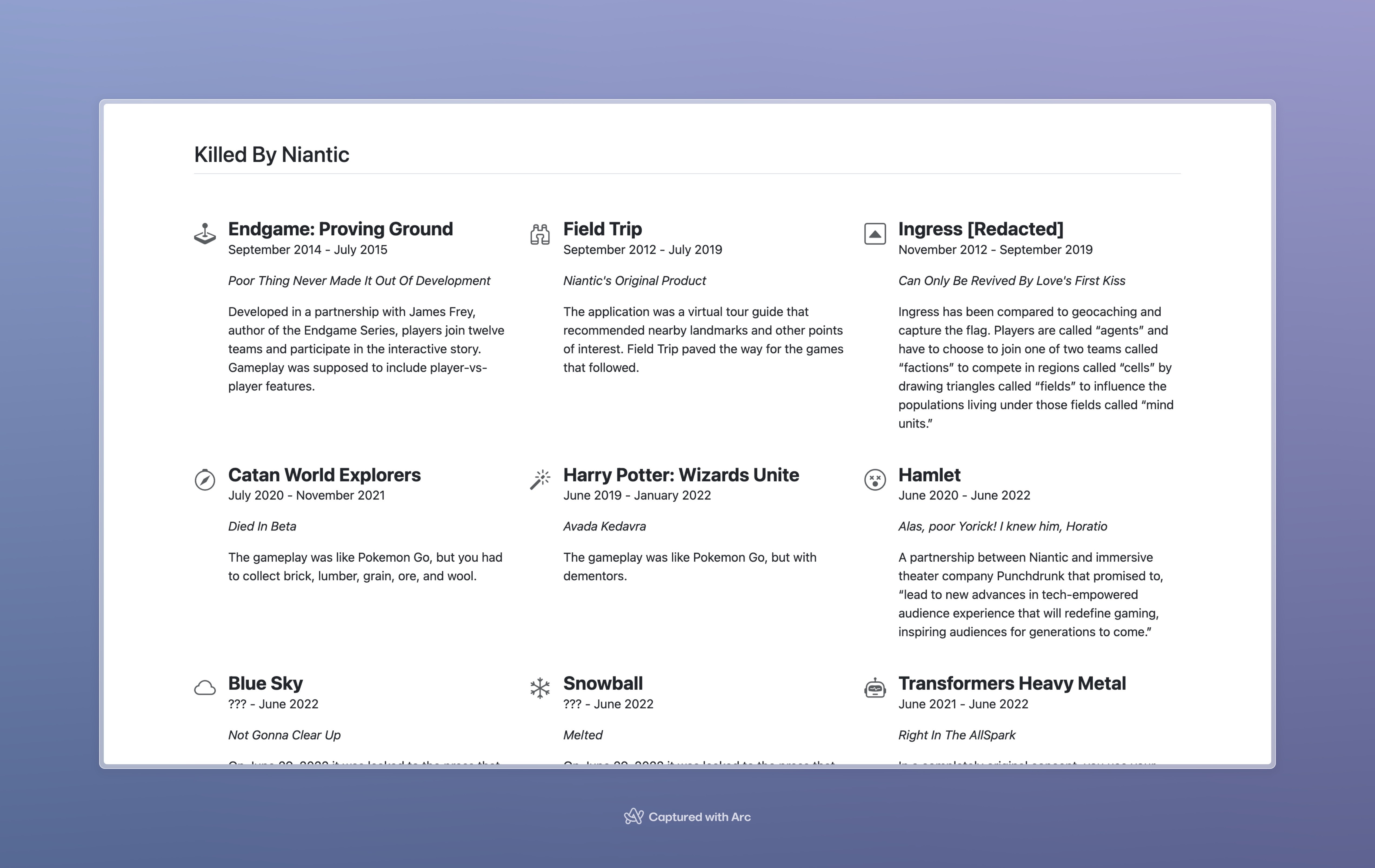

如果说《终局游戏:试炼场》是 Niantic 的野心,那么其他没有那么幸运的项目,则更像是 Niantic 的「赌注」。在《宝可梦 GO》一炮而红之后,Niantic 所做过的游戏项目,要比几乎所有人想象得都要多。躺在「Niantic 坟场」的游戏,说出来可能让不少人吃惊:与桌游卡坦岛(Catan)合作的《卡坦:世界冒险家》、与华纳兄弟合作的《哈利波特:巫师联盟》、与孩之宝公司合作推出的《变形金刚:重型机甲》(Transformers Heavy Metal)、和 NBA 合作的《NBA 全世界》(NBA All-World)、和漫威合作的《漫威英雄世界》(MARVEL World of Heroes)……

埋葬着着被 Niantic 被杀死的项目们的坟场 killedbyniantic.com。

而在游戏之外,Niantic 也有过重注「元宇宙」的历史。2021 年 11 月 9 日,Niantic 正式宣布推出 Niantic Lightship 开发平台,同年 Ingress 的加载启动屏幕,除了 Niantic 的徽标之外,还额外添加了「由 Niantic Lightship 驱动」的标志。自此之后的 2022 年,Niantic 不仅为 Ingress 和《宝可梦 GO》添加了「扫 po」功能,即利用手机扫描玩家附近的能量塔 / 宝可补给站来获得游戏内奖励以构建 AR 格式的街景数据,还大力收购大量 AR 开发商,包括 The 8th Wall。

The 8th Wall 是一家专注于在网页中实现 AR / XR 体验的厂商——听上去就和 Ingress 和《宝可梦 GO》这种地理位置为核心的游戏八竿子打不着。

好巧不巧,元宇宙的热度很快就被同年以 ChatGPT 为首的 AI 聊天机器人给盖了过去。一边厢,投资人们纷纷拥抱已有对消费者可用的 AGI 领域及其产品;另一边,与「Web 3」、「加密货币」「沆瀣一气」的元宇宙就成了「版本弃子」。雪上加霜的是,疫情后全球娱乐行业明显经历了一次寒冬,叠加通缩和经济环境不景气的影响,这场寒冬是真的彻底让从业者感到彻骨的寒意。期间,大多数游戏行业公司被迫裁员,Niantic 也无法幸免,据信 直接砍掉了四个项目 ,包括互动戏剧项目「哈姆雷特」、孩之宝合作项目《变形金刚:重型机甲》(这款游戏甚至已经进入了公测流程),以及代号分别为「蓝天」和「雪球」的项目。私以为,《怪物猎人 Now》已经是从寒冬中唯一幸存下来的产品。

在这儿之后的大部分事情,我们都已经知道了:苹果试图使用「堆料」的方式挤入 VR/AR 市场(或者按苹果自己的话来说,叫「空间计算」),但至今未见曙光;游戏行业稍有起色但已元气大伤;AGI 持续成为「版本答案」;同时踩中三个领域(元宇宙、AI 和游戏)的英伟达股价一路高歌。潮水褪去,「裸泳」的 Niantic 也不得不以出售游戏业务的结局,为这场寒冬划下了注脚。

在 Scopely 的新篇章,对双方意味着什么?

Niantic 在相关公告中提及,Niantic 本体与 Scopely 将会共同出资创立新公司 Niantic Spatial,专注于「通过构建空间智能,帮助人们更好地理解、导航和参与物理世界,引领地理空间 AI 的未来。」

看上去,以 John Hanke 为首的 Niantic 高层也想踩一脚被捧为「版本答案」的 AI 技术。他们也确实有类似的资本:以智能驾驶的应用为首的 AI 对于高精度地图和街景数据有潜在的大量需求。正巧,由 Ingress 和《宝可梦 GO》中为了收录新的游戏内航点(waypoints)而衍生出来的众包(crowdsourcing)地图标注服务 Ingress Wayfarer,以及在此之后为两个游戏新增的「扫描」功能,都为 Niantic 提供了大量 3D 格式的建模街景。Niantic 甚至为这个功能专门创建了一个新的 Scaniverse app,这是一个众包地图社区,方便你直接以 3D 格式上传你身边的街景,并浏览由其他社区内或通过旗下游戏提交的街景。

有人在 Scaniverse 平台上提交了《死亡搁浅》上海展的 Sam 蜡像。

不过,无论是游戏内街景扫描功能,还是 Scaniverse 服务,都有个相对致命的短板,那就是收集的数据不可避免地会以特定地点(特别是游戏内的航点)为单位,而不是以一整条街道为单位。同时,提交数据的质量根据设备、操作系统、是否配备 3D 感知传感器,甚至天气情况和道路节日装扮等等而千差万别。尽管目前 Niantic 已经尽力通过游戏内奖励引导玩家尽可能上传更多的航点街景,但即使是在游戏热门地区,Niantic 显然都很难仅通过众包提交的数据拼凑出一个完整道路的 3D 建模,更别提在航点稀少的山区和农村地带了。

耐人寻味的是,此次收购案的公告中,双方还强调了一个细节:Ingress 和 Peridot(Niantic 自研的 AR 养宠游戏)将不在交易范围中,新成立的 Niantic Spatial 依然拥有对其的所有权。也许 Niantic 还未完全丧失对游戏行业的信心,也许 Niantic 单纯想靠这两款游戏继续扩充其街景众包数据库,但不管怎么说,保留两款游戏的行为让我觉得,这也许是 Niantic 高层的战略摇摆不定的重要预兆。

好消息:Niantic 被卖了;坏消息:Ingress 没卖。

和 Niantic 一样,Scopely 的产品线中有许多产品都是和其他公司的形象合作的,特别是在近几年收入登顶的强手棋手游《强手棋 GO》(Molopoly GO)(Scopely 在此次收购案的公告中也十分自豪地宣称「Scopely 现在是唯一拥有两款收入前十游戏产品的手游公司」)。

除了强手棋,Scopely 的合作手游阵容包括星球大战、漫威、WWE、兔八哥等;完全自研的游戏则完全走的是「什么赚钱做什么」的「手游暴发户」路线,其中不乏博彩游戏的身影,可想而知这家公司的作品在玩家心目中的形象,极有可能已经排在「鄙视链」的底部。这种形象也在收购案后的一次 Niantic 与玩家社群的通气会上被展现:当时,玩家社群提出了《宝可梦 GO》会不会变成「转一次补给站就弹一次广告」的游戏。

Scopely 官网下的游戏列表。

从纯商业的角度而言,Scopely 某种程度上也算是那种「通过收购组建资产」的游戏公司:Scopely 与其背后的 Savvy Games Group 通过收购大量游戏行业的资产而组建团队进行经营。由于 Scopely 和 Savvy Games Group 都不是上市公司,因此我们也只能通过一些侧面来猜测 Scopely「盯上」Niantic 游戏部门的个中缘由。

我觉得可能性最大的一种猜测,是 Scopely 希望通过 Niantic 在亚洲游戏市场分得一席之地——这种逻辑就和「微软收购动视暴雪是为了 King」的猜测差不多。Scopely 目前的游戏阵容中,不管是合作游戏还是全自研游戏,无论题材和玩法,都更接近欧美市场的口味。即使是登顶全球手游收入榜的《强手棋 GO》,在亚洲市场也没有太多存在感。

Scopely 投资亚洲游戏市场的动作在之前早已有之。早在去年底,Scopely 就以 2.5 亿人民币的价格收购完美世界旗下的乘风工作室。而在日本方面,Scopely 直接购入来自日本的游戏行业标的的可能性极低,不仅是因为日本游戏公司本身的体量较大,直接收购容易产生「消化不良」的问题(特别是文化层面会有潜在的水土不服问题);更多的是因为日本的公司高层即使是要卖掉公司,也更愿意出售给其他同为日本的实体。

《强手棋 GO》的「东西方冷暖不一」也从侧面说明了手游行业亚洲市场和欧美市场就是两个完全不同的市场。图片来自 Scopely 官网

这时候,Niantic 的游戏部门就成为了一个十分完美的投资标的物:Niantic 的总部在美国,但其最值钱的资产却位于日本(包括 Niantic 在日分公司),旗下跑通的合作游戏清一色都是与日本本土公司合作的。收购 Niantic 不仅可以避免进入日本市场的水土不服问题,更能顺手将另一款收入前十的游戏纳入囊中,顺便还能踩一下 LBS 游戏的界,可谓一举多得。

不过,手机游戏行业在欧美和在亚洲是完全不一样的两个世界:欧美手游市场更倾向短平快的节奏,玩法大多集中于益智类小游戏或是博彩游戏;而亚洲玩家则更倾向于美术资源更集中的中重度游戏或休闲游戏,从「国民级手游」《王者荣耀》和二次元游戏扎堆的作品中可见一斑。而 Scopely 特别是其母公司都不是擅长长线、美术资源密集等类型游戏的手游厂商。倘若与 Niantic 的交易正式落槌,Scopely 可以说是将参与世界第三大手游市场的入场券收入麾下,但在如何处理经营策略和产品方向,特别是游戏文化的差异方面还尚待观察。

无论如何,这场收购案也如同 Niantic 在其公告的标题表述的那样,结结实实地成为了「Niantic 的新篇章」。至于《宝可梦 GO》等游戏在 Scopely 麾下是否能成为其描述的那种「永恒游戏」(forever games),那就只有时间能给予我们答案了。

后记

写到这里的时候,我将这些文字放到了 Microsoft Word 里看看字数统计,Word 给我报出了 13130 这个数字。作为从 Ingress 内测期间就开始游玩的玩家,我很难相信我投入在 Niantic 旗下游戏里的时间和精力,已经跨越了接近 12 年的日子;而我在这 12 年的一部分,也被压缩、随着这一万三千字而被定格,成为了一个「存档点」,成为了这次收购案中不起眼的一部分。(说实话,我稍微有点理解当年动视暴雪被微软收购后暴白们的心情。)

在文中提到的《下一世代》杂志报道世界首款 3D MMO《梅里迪安 59》那篇文章的最后,是这么写的:

这款游戏(《梅里迪安 59》)真正的核心在于玩家之间的互动和角色扮演。Sellers 还提到:「我的女儿15岁,她经常玩这游戏。有一次我回家发现她竟然在游戏里和某个玩家结婚了。我想,『嗯,我们得好好聊聊了』,但后来我发现他们的誓言是『至死不渝』——而这场『婚姻』只持续了大约两个小时。」

而在 Ingress 里,我见证过太多因为游戏而认识最后成为一生的挚友或是终生爱人的场景。而我自己也参加了多次 Ingress 线下活动,包括 XM Anomaly 和任务日,认识了一群可爱、值得尊敬和热爱生活的普通人——无论他们在游戏内的阵营为何。光是这一点,就已经超越了《梅里迪安 59》和其他任何 MMO。

我想,这就是 Ingress 和其他 LBS 游戏最大的独特之处——它用地图真正做到了将玩家从椅子上「拔」下来,鼓励玩家出门活动、认识新朋友,而不是在赛博聊天室里消磨时光。

也许,将这一万三千字写出来,记录下世界上有这样一群玩家,会将自己的真实世界当作自己的战场、游乐场、应许之地,或许就已经是这一万多字、以及十二年的「田野调查」最大、最有价值的成果。

这封邮件之后,命运的齿轮开始了转动……