在垃圾堆上喝咖啡?在岩石上玩平衡木?在戶外如同動物般爬行?……

這些在外人看來稀奇古怪卻內有深意的行為,有一個統稱:“行為藝術”。指的是藝術家通過反常規的的表演與觀眾互動,衝破制的束縛,展現反叛和自由的力量。

那麼,當行為藝術遇上游戲,會變成什麼樣子呢?今天,我們不妨通過一款遊戲來瞧一瞧。

大家好,我是板栗,一個玩家,一個影迷,同時亦是一名獨立遊戲製作者。今天要和大家聊的遊戲叫《畫廊The gallery》,是一款真人全動態影響(FMV)遊戲,下來,在儘量不劇透的前提下,和大家分享一下這款遊戲的奇妙之處。

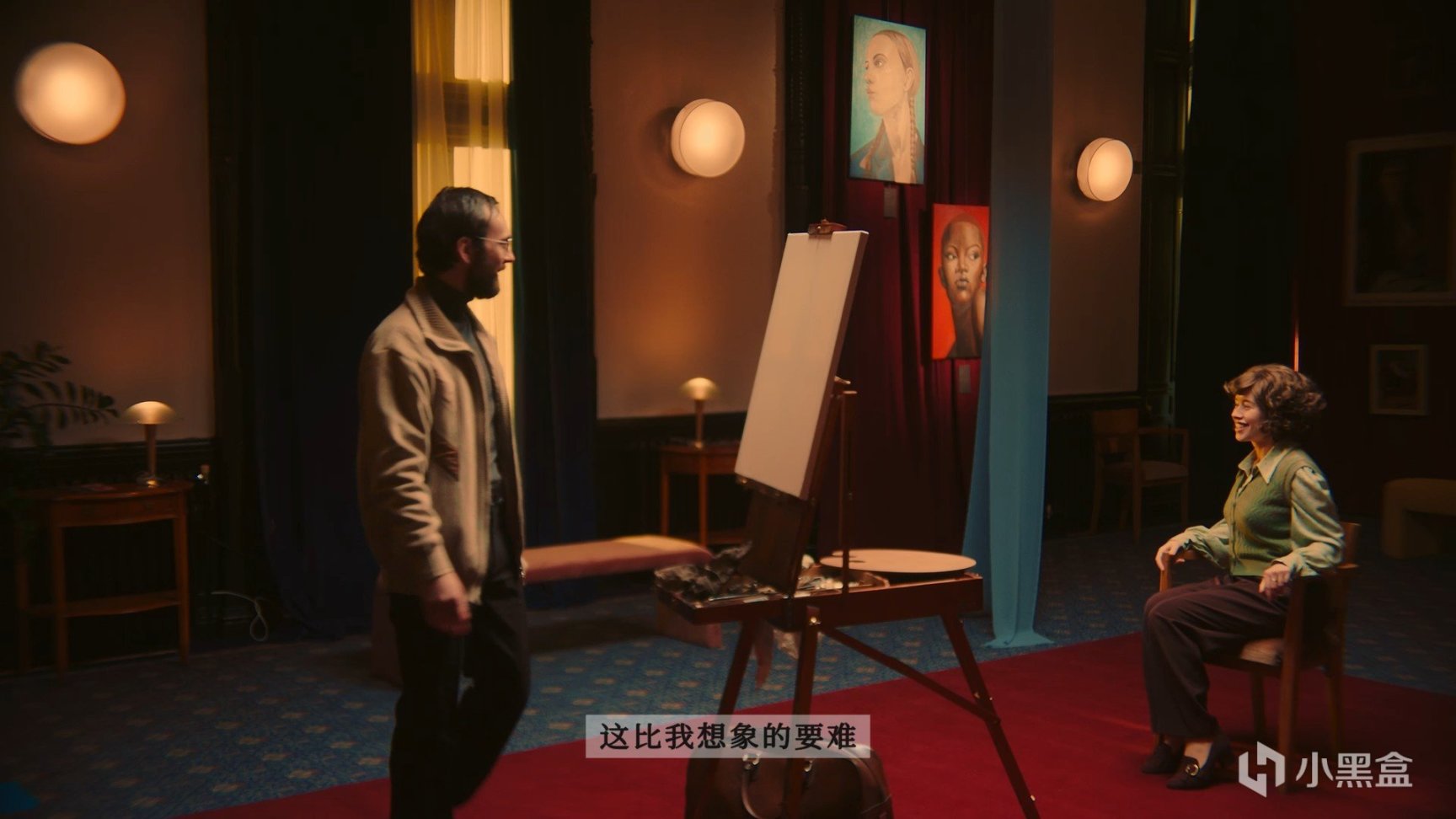

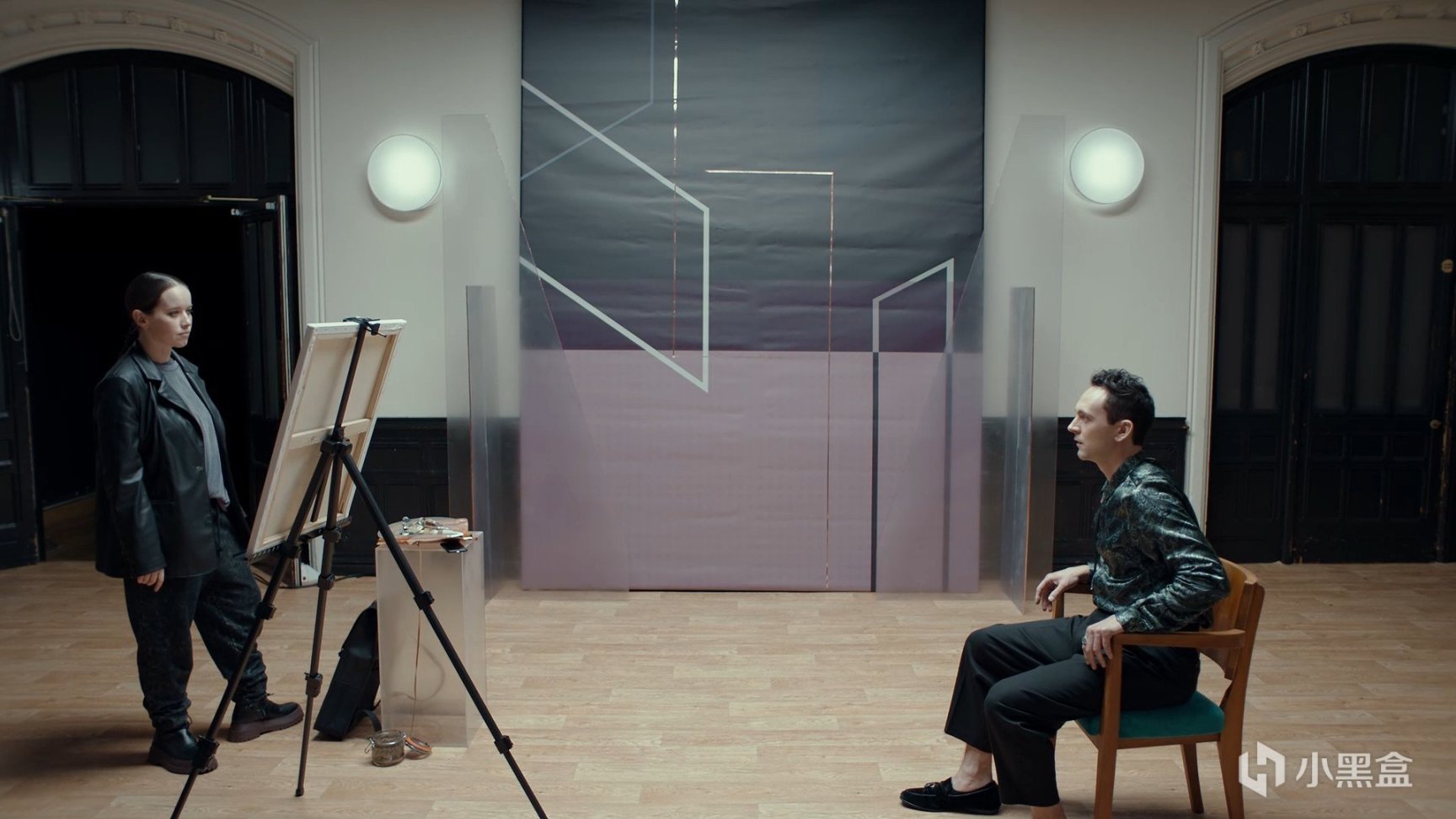

正如圖片所示,本遊戲與之前的真人動態影像遊戲最大的不同就是,擁有雙主角雙線雙時空的設定,玩家可以在男女角色中任選其一進行遊戲。

1981年,主角為女性畫廊老闆,被一名男性闖入者所挾持。

2021年,主角為男性畫廊老闆,被一名女性闖入者所挾持。

雖然本作號稱有兩個故事,但玩家很容易發現:遊戲僅僅只是將一個劇本上演兩遍,兩個故事的情節和臺詞都基本一致,不同的只是角色進行了一次性別互換。

到了這裡,玩家腦子裡可能有這樣的疑問:兩個時空的遊戲,就不能找不同的男女演員來完成嗎?為什麼連臺詞和名字也不改一改而完全照搬呢?為什麼不同情節下角色反應也如此雷同?

只是為了討巧?為了節約成本?還是另有深意?

我認為,這種安排和設定,和製作人要表達的“藝術”有關。

回顧一下,我們以前看到的許多遊戲,遊戲形式都是為了內容而服務的。

比如說《畫中世界》中的不可思議的拼圖謎題,《幽靈詭計》中的天馬行空的操作,《Gris》中斑斕徇爛的顏色,《蔚藍》精緻巧妙的關卡等等,無論形式如何新穎多變,創作者始終是致力於給玩家展示一個優秀的故事。

而在《畫廊》這裡,製作思路有一個極大的創新:內容是為了形式而服務的。形式背後又隱藏著另一個Idea。

遊戲中,製作者已經給足了提示,包括一開始關於肖像的名言,關於達芬奇蒙娜麗莎性別的討論等,但點題的關鍵是男女主角對話中的這一句話:

“性別是最大的偽裝,真正的人性不存在這樣的界限。”

所以,為什麼要將同樣的劇情調換性別之後再演繹一次,原因已經很明顯了。

雖然時空不同、性別不同、但是在不同情境下,男女主角所展示的人性特點基本一致:

為了達成某種目的不道德交易;

對於欺騙的合理化;

處於優勢地位時對於弱勢個體的施壓;

對被認可的渴望;

偏執;

善意;

憐憫;

……

如果把《畫廊》這個遊戲當成一個“行為藝術”的話,應該展示的是這樣的場面。藝術家首先在左邊的盒子裝了東西,然後把盒子拆開來,用盒子的反面又合成一個盒子,再把同樣的東西放進去。

如果你在現場看到這樣的行為藝術,一定很容易就理解藝術家的意圖:盒子正面反面不重要,重要的是它裝了一樣的東西——不變的人性。

結合遊戲中反覆出現的社交媒體,我們可以認為,製作者用遊戲+行為藝術的方式,對現有的社交媒體上現有的某種不合理對立進行了批判。

我不知道這種製作思路對於一款商業遊戲來說是否過於“藝術“,過於前衛,但是總的來說是讓我感覺耳目一新:“還帶這麼玩的?”

不過,話分兩頭說,遊戲除了大膽奇妙的構思外,其他部分表現平平,劇情、表演都不如其他同類型的大作,目前50元的定價還是過高了,喜歡此類遊戲的朋友還可以觀望下,我覺得30左右可以入手。

第一次寫遊戲評析,感謝大家捧場。#遊戲推薦#