本文首發機核公眾號

作者:諾提勒斯

編輯:柏亞舟

知名男性遊戲博主逍遙散人的一場求婚,觸怒了一群女性玩家。

原因聽上去倒是簡單:求婚現場出現了《光與夜之戀》的角色之一“陸沉”,這是散人女友非常喜歡的角色。但對憤怒的玩家而言,“陸沉”明明已經在遊戲裡對自己求婚了。

散人的求婚現場

這聽上去是合理當中帶著離奇:按照一些人的解釋,這屬於自己的“戀人”成了為別人愛情助興的角色,甚至是對自己和“戀人”關係的破壞;但站在不解的圍觀者的角度,這也是散人尊重愛人“愛好”的一種方式,和放個皮卡丘沒什麼區別,他人過度代入,顯得有些“瘋癲”。

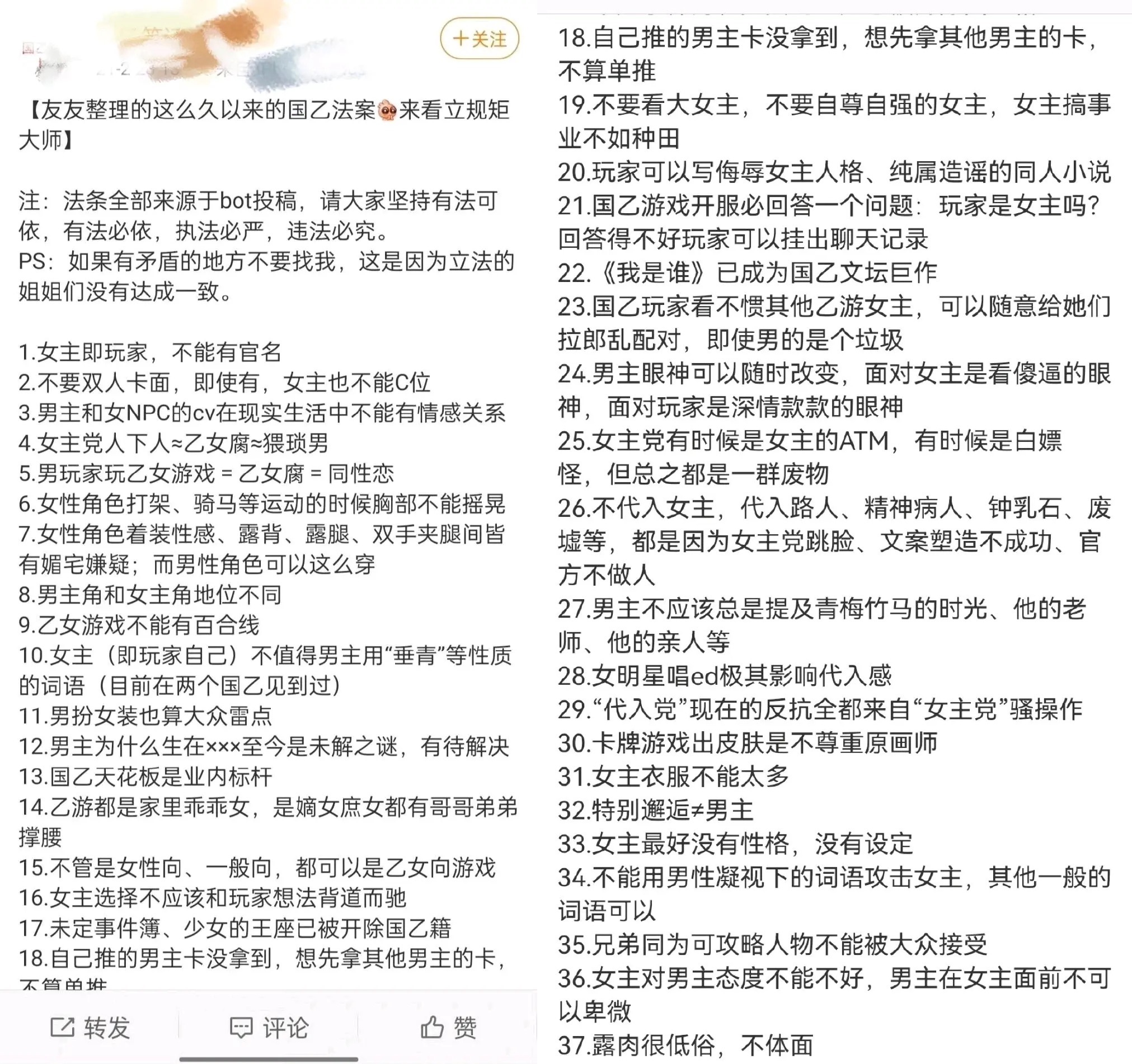

但問題又在於,這類遊戲賣的本身就是“代入感”——無論怎樣,歡迎來參觀國乙遊戲龐大的雷區。在國乙玩家群體裡,甚至有一部由部分玩家自發擬定的“國乙法”,用以劃定這些隱秘的禁區。

國乙法起初誕生,具有一種反諷意味。這些年來,國乙玩家們在無數的爭端裡,漸漸釐清了一部分激進玩家的雷點,整理出了一部“國乙法”,而這個“法”,也還一直在變化當中。

在圍觀者眼中,甚至在許多同樣玩“乙女遊戲”的玩家眼中,這樣的雷區未免過於密集且無理,每次上熱搜爭取訴求的樣子,也常常會被視為“發癲”。

官方都樂於在營銷時啟用這樣的印象,今年1月初,疊紙和網易兩家的新作《戀與深空》與《世界之外》在同天上線,騰訊《光與夜之戀》加入混戰,《時空中的繪旅人》大搞抽獎,在熱搜榜上混做一團。《光與夜之戀》官微在評論區銳評:決戰國乙之“癲”。

又是一種熟悉的“瘋女人”敘事。好像乙女遊戲玩家,天然就代表著:為愛痴狂,極度情緒化、行為邏輯毫無理性可言,逃避現實。

但這些,真的就是乙女遊戲玩家的全部嗎?或者說,起初就是這樣的嗎?

無論是從乙女遊戲誕生之初,還是到最近兩年的幾款新乙女遊戲,這樣的敘事一直存在,但又從來只是一個截面,只是大眾輿論一如既往喜歡以“奇觀”來展示它而已。

“接受性”

乙女遊戲自身的進化一直在繼續,甚至在誕生之初,它已經帶著革命性。

“乙女”源自日語詞語,詞義是未婚的年輕女孩,沒有被世俗玷汙的純潔女子。到現在,乙女遊戲通常指面向女性用戶的戀愛模擬遊戲。

“戀愛模擬”,是一家成熟的遊戲公司,在一個成熟的遊戲行業發展下,以及過去的、帶有刻板印象的社會環境中,思考女性玩家喜歡什麼內容時,最先想到,也最先製作出來的內容。

1984年,日本光榮公司憑歷史戰爭題材遊戲《信長的野望》業界聞名。公司創始人之一襟川惠子這時候忽然發現,市場上並沒有一款為女性設計的遊戲。

她決定自己來做。在撫育長女襟川芽衣成長的過程中,她發現女孩子喜歡玩過家家的遊戲,而男孩子喜歡拆東西,到處跑。她從而得出結論:女性偏向“接受性”,而男性更偏向“能動性”——女性更喜歡看電影和小說;男性更喜歡自主行動,自由操作。

弱化操作,強化戀愛故事線的一款遊戲,就這樣在她腦中有了雛形。但開發的過程,堪稱動盪。前來應聘的女員工大多數也沒有遊戲開發的經驗,一些好不容易學到開發經驗的員工又因為結婚而離職。於是這個小組在耗時十年後,才開發出了世界上第一款乙女遊戲《安琪莉可》。

在這款遊戲的世界觀裡,宇宙由一位女性所支撐的,被稱為女王,支持輔佐她的是九位男性,即“守護聖”。女王不是終身制,當上一位女王力量消失之前,新女王需要到聖地“競爭上崗”,本作主角安琪莉可的身份,就是“女王候補生”。玩家通過扮演女主與九位男性對話、做任務,培養親密度,從而推動遊戲劇情展開。

襟川芽衣長大後,也成為《安琪莉可》遊戲開發者之一。她曾在2021年的採訪中坦言,《安琪莉可》的銷量並不算高,“說是獲得成功,女性向遊戲的銷量也不會達到100、200萬部,售出10萬部左右就已經是‘大受歡迎’了。”

銷量之外,效益最大的,還是《安琪莉可》後續的劇集、動畫、線下聲優活動、演唱會多管齊下的運營方式。在此之前,基本上沒有遊戲聲優登臺進行表演的活動。

這也成為後來國乙系列手遊的一種註解:遊戲內容固然重要,但圍繞其中的男性角色做周邊運營,持續經營其形象,讓女性有更多投入情感消費的機會,更重要。

《安琪莉可》拉開了日乙遊戲的繁榮序幕,此後,《心跳回憶》《遙遠的時空中》等日乙相繼登場,它們當中真正做到“出圈”的遊戲寥寥無幾,但一定意義上塑造了此類遊戲的“定式”,也影響了不少開發者。

從手遊開始

不同於日乙還有這麼漫長的主機時代,國乙的飛躍,是直接從手遊開始的。

此前雖然也有部分小工作室為愛發電生產主機遊戲,或者有部分出圈的頁遊如《皇后成長計劃》,但影響力都較為有限。

4G的高速發展加上手機的覆蓋率。客觀上,不少女性是從擁有手機開始,才成為一位“遊戲玩家”。

根據遊戲工委、talkingdata報告顯示,女性玩家人數從2013年的不足百萬到2016年的2.6億人,2013-2016年間複合增長率高達50%,作為對比,同一時間段內,男性玩家人數複合增長率為4.7%。

這三年中,女性向AVG遊戲平臺“橙光遊戲”高速發展。實際上,橙光本是一款遊戲製作工具軟件,鼓勵玩家自制,不少戀愛向圖文式RPG遊戲就在此誕生。

播客《巴別塔詞典》曾分析,在此之前,女性的情感需求在整個國產遊戲界都是一種邊緣需求,這樣的玩家也是一群邊緣玩家,她們只能在橙光遊戲這樣的平臺上,自制一些看起來多少有些簡陋的遊戲:“你能看到很多追星族,用自己偶像的摳圖作為立繪,從演唱會里截出片段,這非常令人感動,這是一種車庫精神。”

到2017年疊紙出品的《戀與製作人》面世,這種邊緣的情感需求,終於集合成為一種撼動市場的力量。

上線首月,《戀與製作人》就做到了近 3億 的流水,高於騰訊的王牌之一《穿越火線:槍戰王者》。在次年1月,遊戲中角色李澤言生日的時候,深圳京基100大樓的屏幕上滾動出來了“李澤言生日快樂”的廣告。

女性玩家磅礴的情感需求,像這滾動的屏幕一樣展示在了市場面前。手遊愛好者多多(化名)正是在這一時間接觸到了《戀與製作人》,“我就是那種什麼手游上了都想玩一玩的人,這也是我第一個玩的乙女遊戲。”

對多多來說,玩《戀與製作人》的過程與消費偶像劇、言情小說、戀綜這類產品無異,她並不會與這其中的角色產生過多的情感鏈接,本質上她還是在消費一個言情故事。不過,為了與她喜歡的男主角白起多互動,她還是前後花了近2000元在抽卡上。

在《戀與製作人》的設定裡,關鍵就是蒐集“羈絆卡”,得用 “鑽石”才能抽取。抽到了足夠多的卡,女主角就會接到他打來的電話、發來的信息、收到“朋友圈”的回覆,好感度也會加成。不少浪漫情節,也對羈絆卡有著高要求,而花錢購買鑽石,就是最快獲得羈絆卡的方式。

這一核心的氪金模式,也貫穿到了後來與《戀與製作人》統稱為“四大國乙”的、於2021年後面世的乙遊《光與夜之戀》《未定事件簿》《時空中的繪旅人》中,甚至到今年“決戰國乙之巔”的新遊《戀與深空》《世界之外》,都沒能離開“卡牌+數值”的核心設定。

“時代在變”

雖然核心設定沒有改變,但進入3.0時代的乙遊,確實發生了不小的變化,幾乎每款乙女遊戲都會下載來看看的玩家多多對此頗有感觸。

首先是女主角的性格設定上逐漸有了“女強”的趨勢:“以前的女主角職業設定,基本是溫柔無害的小白,或者萌新。現在明顯感覺女主角都強了很多。”

從女主角職業設定來看,《戀與製作人》是職場新人,《光與夜之戀》中是新星設計師,《未定事件簿》是新人律師,《時空中的繪旅人》則是大學新生,其餘男性則幾乎都是在社會規則中某些方面更強的“強者”設定。

而到《戀與深空》,女主已經是能與男主角並肩戰鬥的高武力值角色;被不少玩家開除乙女遊戲,但客觀上確實帶有乙遊要素的《代號鳶》中的女主角,則是“女扮男裝”的廣陵王,同時還是密探組織的首領,幾乎是權力中心。

今年的《戀與深空》《世界之外》,也在“代入感”這點上下足了功夫。《戀與深空》首次推出了女主角捏臉系統,玩家可以自由設定其外貌、聲音,甚至還能輸入自己的聲音進行調整。《世界之外》則是首次男主角可以喊出女主角的名字。“雖然一聽就是AI發音,但第一次聽到還是很震撼的。”多多說。

玩家捏臉是《戀與深空》的特色玩法之一

同時演變的,還有對“暗黑向”情感的呈現。在最初的乙女遊戲裡,所有的情感似乎都是偶像劇邏輯裡的,一定會有一個冷臉的霸道總裁、一個開朗活潑的“小奶狗”,一個溫柔、默默守護的騎士等等。

到了現在,遊戲中無論是日常劇情還是被玩家成為幾乎已經比肩“黃油”的大尺度內容,都出現了一些能夠滿足小眾情感需求的角色和橋段,此次《代號鳶》的週年慶“黃油”,就出現了不少備受爭議的玩法。

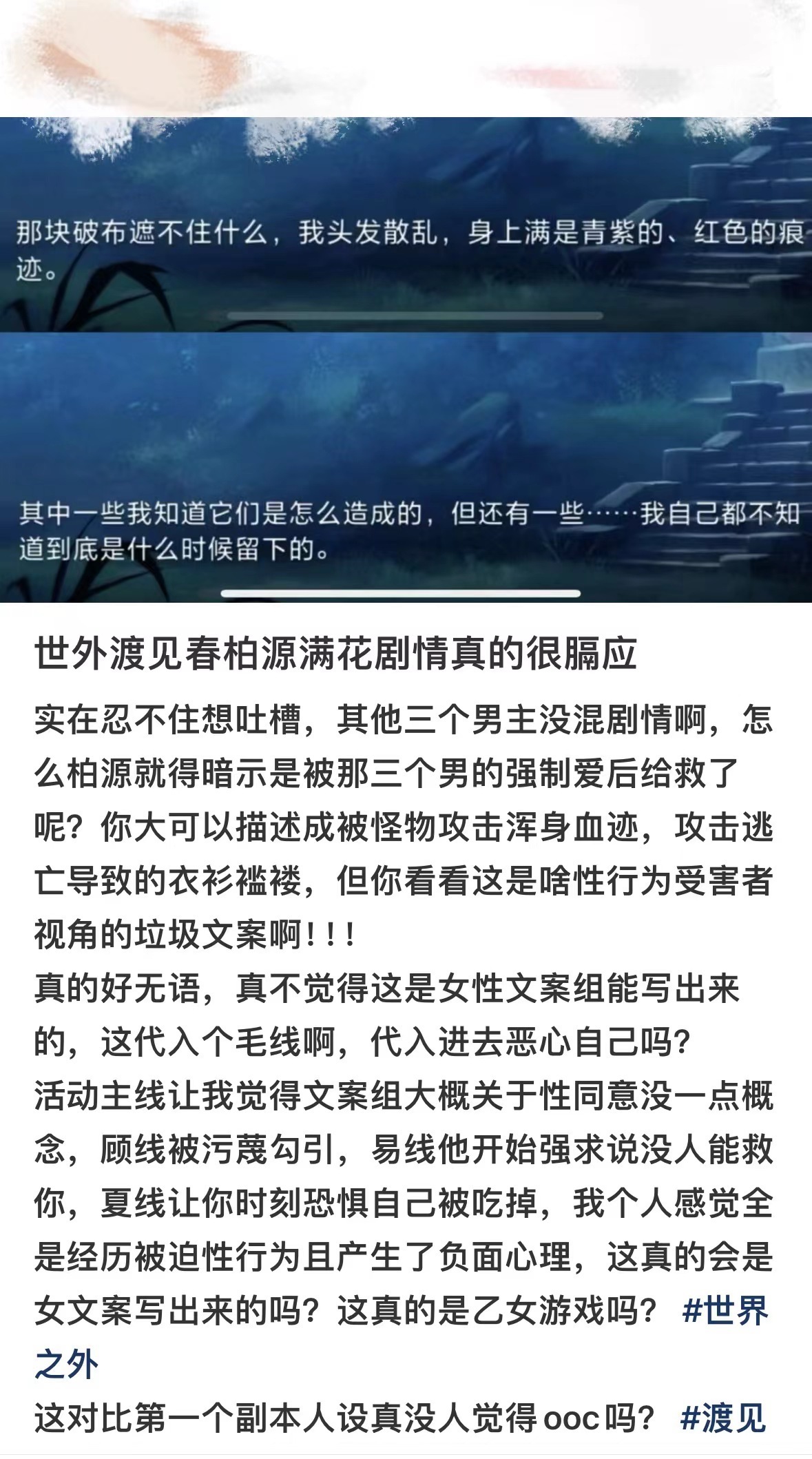

此前《世界之外》的“渡見春”副本,出現了疑似男主角“強迫行為”的劇情,也引起了不少女玩家的反感。“我不喜歡的劇情,會拉低我對某個男主的好感度。”餅乾告訴機核(微信公眾號id:Gamecores)。

“但是像我這樣的玩家可能並不多,畢竟劇情是遊戲策劃創造出來的,但男主好像是獨立存在的,所以如果這些男性角色做了玩家不喜歡的、或者不符合人設的事,大家一般都會罵遊戲,而不會因此遷怒於男主。”

而回到襟川惠子最早為女玩家偏向下的“接受性”定義來看,國乙無論是主線劇情本身,還是互動內容,也更加豐富了。

對新人玩家麥莉而言,《時空中的繪旅人》是她第一個,也是唯一一個玩的乙女遊戲。較為少見的故事類型是吸引她沉浸的關鍵。

“玩家會進入到不同的世界,第一個世界是西幻第二個世界就是廢土風,後面還有賽博龐克科幻風,每個世界有你的男主的同位體,它每段主線的最後結局甚至有時候可以選留在那個世界還是回到現實。跟日常生活背景相比的話,這種多支線體驗的‘角色扮演’我覺得更有意思。”

2024年的國乙,甚至在“能動性”上都有了小小的突破。《戀與深空》中設置了戰鬥系統,男主角和女主角可以一同並肩作戰。不過,戰鬥系統的操作性不難,不少玩家表示“自動操作打的分比我自己打的高多了”。

但至少,在這個主線任務是戀愛的世界裡,玩家和女主,都有了更多的選擇。

親密關係的“虛擬化”與“商品化”

遊戲裡的選擇變多了,但更多的雷區,也逐漸在這一演變過程當中面露崢嶸。

“別找我,我能嗑男主和男主的CP,這在國乙法裡是要被判刑的。”在被詢問是否可以採訪時,麥莉(化名)調侃地說。

乙女腐,即將乙女向作品裡的兩個男性角色配對,這在圈內一直是大忌。即使是主角和NPC有聯繫,都不可以。

這正是前文所說《代號鳶》“被開除”的主要原因。女主可攻略的男主之一孫策,在歷史同人圈就和周瑜有人氣CP“策瑜”,而《代號鳶》還推出了周瑜的人設,兩人在設定裡還是好友,這就給了不少腐女“嗑糖”的空間,引來了部分玩家的不滿。

《代號鳶》孫策與周瑜

在她們看來,乙女遊戲的女主角是玩家自我代入,遊戲的性質就是作為女主的玩家和男主們發展戀愛關係,將男主和別人組成CP就是違背和“我”的這段感情。

從《戀與製作人》第一次接觸乙女遊戲,日乙、國乙均有涉獵的小月(化名),就堅決反對策劃在遊戲裡做有乙腐可能的劇情。

“我始終認為乙遊是一個給女性玩家造夢的遊戲,在這裡搞腐,說你老公是同性戀,我覺得是一件非常惡趣味且殘忍的事情。往小了說是你違背遊戲的目的,往大了說同妻是個很嚴重的社會問題,你在遊戲裡面對其他女玩家玩這種梗,是非常不尊重別人的。”小月表示。

可見同一個遊戲內容,落到每個女孩的心裡,這種虛擬化的情感卻有著具象的差異,同一個行為都有著不一樣的重量和意味。女性的需求隱秘、複雜且多元,在乙女遊戲這樣,試圖與玩家建立模擬的親密關係的遊戲裡,彼之蜜糖他之砒霜的衝突似乎遠大於其他文娛產品。

而不同於日乙多數時候的買斷制單機遊戲,玩家擁有屬於自己的平行宇宙,國乙這種趨向於“連載”,通過各種機制鼓勵玩家“肝”和“氪”來增加活躍度的機制,往往會放大這種衝突。

相比之下,小月更喜歡日乙的設置,不需要再額外付費,也沒有那些多餘的遊戲內社交系統,同時還可以單獨和一位喜歡的男性發展單線愛情。國乙熱衷於打造的男主角修羅場,反而讓她不舒服。

“我還是比較希望他們幾個是互相不認識的人,這種感覺就像是我在和其中一個人談戀愛的時候,另外一個人可能並不在這個世界線上。”小月告訴機核。

同時,日乙也滿足著許多或許不夠“主流”和“正能量”的情感需求。小月最喜歡的日乙是《無法觸碰的掌心》,遊戲中玩家們將通過手機屏幕,與被囚禁在孤島收容所中的青年互動,通過他的種種回憶和想法,逐漸去解開曾經的故事。“作為一個監視者再去監控著攝像頭裡面被囚禁起來的男主角,然後這個比較切合我的性癖。”

卡普空《無法觸碰的掌心》官網介紹

這樣的小眾情感需求,若是放在國乙裡,就是一場腥風血雨,恰如前不久的“渡見春”副本。

看起來,“國乙法”為國乙手遊們劃出了一個或許相對安全的空間,它在一個多元、複雜的需求裡誕生,參與者多為手遊時代才接觸乙女遊戲的玩家。

一方面,這或許是反“敘事遊戲”邏輯的,因為劇情遠沒有互動和情感需求重要;另一方面,也是反“二次元文化”直覺的,在國乙的不少語境下,二次元紙片人的待遇需要用三次元藝人的待遇來衡量。

"War Naver Ends"

而國乙的衝突,是始終在繼續的。“國乙法”更像是玩家與玩家的衝突,更多時候,還有玩家與廠商的衝突。

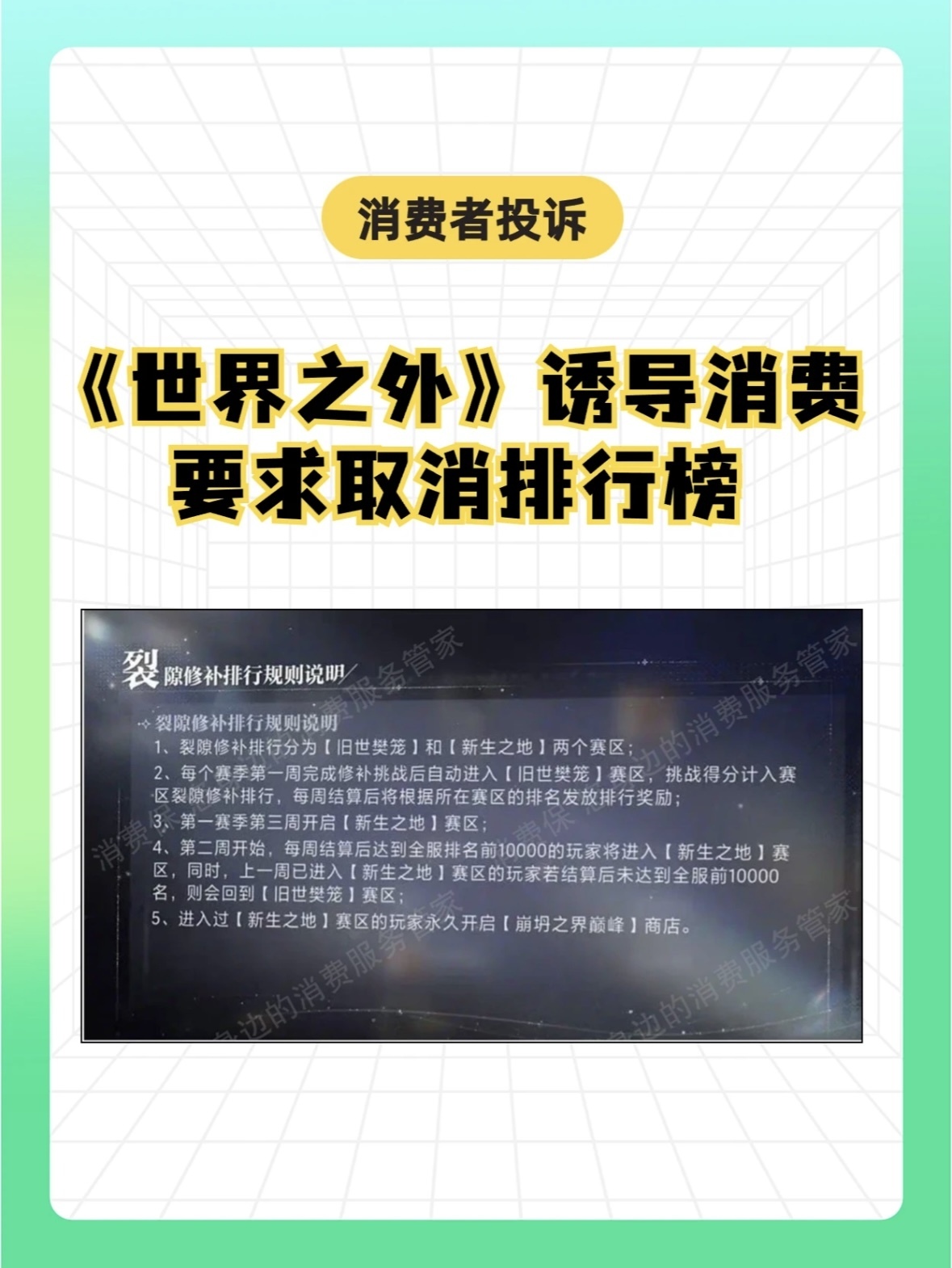

每年的315,就是乙女遊戲維權的重要日子。今年1月上線的兩款新遊戲《戀與深空》和《世界之外》,都成了乙女玩家們維權的重點。前者的玩家指責其將氪重金的武器做得不如免費武器、不在意消費者感受;後者的玩家則指責其在遊戲中設置排行榜和專屬商店,將玩家分為三六九等。

另一個長期有爭議的則是,即使在女性消費者佔絕對主導的乙女遊戲裡,“男凝”也像幽靈一樣漂浮在上空。

在《世界之外》的3月活動裡,女主角需要與男主互動後,獲得男主的投資,而互動選項裡有兔耳朵尾巴、貓耳朵鈴鐺、小惡魔套裝一集旗袍。在一款女性為主導的遊戲裡,需要通過色情資本來交換男性的投資,實在是令人費解。

雖然在此後更新的劇情裡,官方已經將涉及肢體接觸或者軟色情的部分刪去,但其“男凝”的質疑一直縈繞在這個遊戲的圈子內外。

小月也對《戀與製作人》今年1月初推出的、有著“車震”暗示的新卡有不滿。

“我感覺我在看一個本子或者黃漫,而不是在體驗一款乙女遊戲。‘戀與’最初的定位是初戀純潔戀愛,到現在發展成要靠賣色賣刺激去吸引玩家。我有時候也會想,製作人到底是抱著什麼樣的心情去策劃出這些,他們到底是怎麼揣測我,或者這個群體的?這都讓很不適。”小月表示。

在乙女遊戲,所有親密互動都可以被“商品化”,那麼玩家也可以在這個規則裡去為自己爭取更大的權利。

無論是多多、麥莉還是小月,都對這些維權行為表示理解。“消費者為什麼不可以發聲?我還覺得要表達更多,才有更多改正的希望。乙女遊戲既然是為了滿足女性玩家的需求,自然要關注玩家的感受。”多多說。

衝突之下,玩家和廠商都在探索,這種“虛擬化”與“商品化”的親密關係邊界在何處,多為買斷制遊戲的日乙的前輩並沒有解決過。在持續運營類遊戲的發展進程當中,這是一個不斷協商的過程,而玩家和廠商都還是初學者。

當“女性玩家”還不是中性詞

在這個探索的過程裡,玩家們的集體破防與控訴,通常被簡單粗暴地概括為“發癲”。每當相關熱搜出現,話題中總會伴隨著冷嘲熱諷,它可能來自局外人,也可以來自“同好”。

但從另一種角度來說,被奇觀化從來都不會是一個群體的本意。遊戲具備著烏托邦的性質,但同樣也無法脫離許多社會運行機制而存在。比如,很多人視作笑話的“315維權”,在當事人看來,無非是“消費者提出訴求”,本身就是合情合理的。

更何況,如果作為受眾90%以上都是女性的乙女遊戲,都離不開“男凝”的俯視,那麼就足以想見,在其餘遊戲環境女性玩家正在面臨的環境。

即使當下,國產手遊的女性玩家已經是半邊天的存在。

根據中研研究院《2023-2028年中國移動遊戲產業發展現狀與市場運營研究報告》,在2022年中國移動遊戲用戶女性玩家的比例佔到48.6%。到了這一個量級,多數手遊也仍是以男性審美為指向的。

以《王者榮耀》為例,截至2023年3月,王者榮耀玩家總數已達6.2億,女性玩家佔比約51.8%,比男玩家多出223萬。但女性在這其中的遊玩體驗,實在算不上友好。

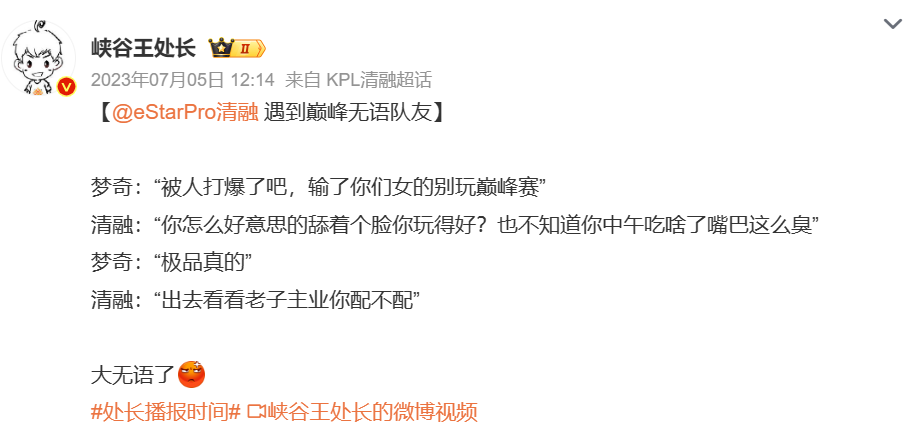

豆瓣女性玩家聯合會曾有玩家總結男性玩家對其經典評論:“女的不會玩電競,就是來買皮膚的,王者榮耀都被你們玩成王者暖暖了。”作為2020年王者榮耀冬季冠軍盃FMVP、擁有西施冠軍皮膚的王者榮耀職業選手清融,在打王者榮耀巔峰賽時遇到的隊友還會罵他:“你們女的別玩巔峰賽”。

“女性玩家”在遊戲裡,一如長期在各種以競技為主體的遊戲一樣,作為一個偏貶義的詞義存在,是“打得不好”的代名詞;而在乙遊這類誕生之時就帶著性別歸類的遊戲類別當中,身份政治所帶來的,可能是更穩固、安全的“同溫層”,但硬幣的另一面,也會帶來更極端的表達。

這似乎也沒有很好的解決方案。更何況,有惡意的偏見當然容易辨別,未必主觀上帶有惡意的歧視,則更普遍存在。

5月末,此前頗受歡迎的國產獨立遊戲《杯杯倒滿》突然引發巨大的爭議,原因就在製作人在採訪時說遊戲“畫風雖然很可愛,但卻很硬核,對女生來說其實不是很友好,最後簡化了一部分”。

在刻板印象之下,製作人看似用心、本身也讓人相信沒有惡意的發言,讓本身高好評率的遊戲變成了“差評如潮”。從遊戲開發本身角度,它似乎有些冤。但從另一方面,它更像是時代變化過程當中,對刻板印象的激化反抗,這也是一種焦慮。

在真空環境裡,我們當然希望“男性玩家”、“女性玩家”都是完全中性的詞彙:不管何種類型,評判的標準不以身份政治為轉移。但在歷史的巨輪轉向的過程當中,一些碰撞不可避免,一些奇觀、以及關於奇觀的審視也會反覆出現。

讓我們再回頭看襟川惠子在1984年的觀察:女孩子喜歡玩過家家的遊戲,而男孩子喜歡拆東西,到處跑。因此結論是,女性偏向“接受性”,而男性更偏向“能動性”。

但回頭看這段本身就帶有既定設定的“觀察”,無論是女性玩家的“接受性”還是男性玩家的“能動性”,同樣是被社會隱秘規訓的結果。女孩子不是天生就喜歡過家家,而是長期以來社會對女孩子的期待就是成為家庭的一個部分,男性也不是天生就喜歡到處跑,而是他們被鼓勵探索這個世界。

這種偏見傷害的,不僅僅是女性,還有同樣想玩過家家的男性。

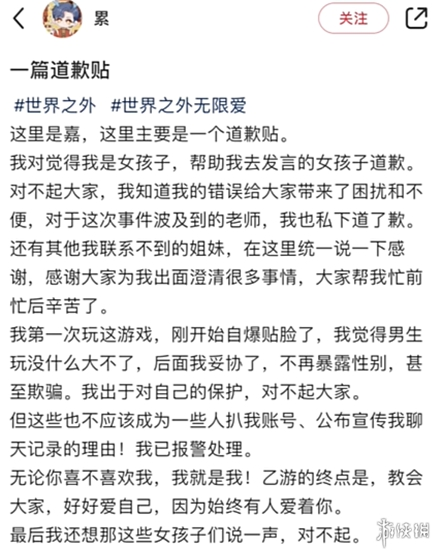

在乙女遊戲裡,男玩家的出現會讓女性玩家們如臨大敵。在《世界之外》設立了排行榜之後,有玩家扒出了排行第一的是一位男性玩家。這位男玩家不得不公開承認了自己的性別並道歉。

女性玩家,也同樣想“拆東西”,“到處跑”。

在被問到希望玩到一款什麼樣的乙女遊戲時,小月說:“我會希望以後的乙女遊戲是始於戀愛而不止於戀愛的,讓女性玩家的夢做得更豐富一點,不再只是談戀愛,而是去享受其他不同的樂趣,和自己不一樣的現實生活中所沒有的人生。”

還是那句話,遊戲世界的“造夢”,本就不該是單一的。

(多多、麥莉、小月均為化名)