在《空之轨迹》推出20年之后,这个历史悠久的系列推出了第13作《界之轨迹》

黑盒盒友纷纷表示震惊:居然出到第13作了,这是什么游戏?

从《三国杀》可以得出——【界】和【神】、【谋】等前缀类似,代表着一种显著的改动,但不一定是增强

比如【界曹丕】改动【放逐】和【行殇】两个技能,总体而言更能苟,但是压制力变弱,部分情况下对比原版曹丕甚至是一种削弱。

那么问题来了,【界】之轨迹体验如何呢?

长求总而言:

好的方面来看——这是一款复刻《黎之轨迹》荣光的佳作,我们轨迹老粉基本都给出好评

坏的方面来看——它与很多系列的老毛病同样没改,比如没啥进步的建模、拖时长的信息含量极低的“轨言轨语”、巴掌大一点的城市不能无缝还要分4-5个区(带来存读档的加载)

而最让人难以接受的点大概在于:

(1)本作在非常依赖于玩家了解《黎之轨迹》相关设定的前提下,对于玩家无论是故事剧情还是战斗系统的引入都做的非常的不好——新玩家大概在前面的环节很容易被劝退;

(2)结尾还是系列一贯以来的同款断章非常干脆......

目前我还没有完成游戏,不过作为一个十年老粉,让我聊来一下《界之轨迹》给我带来的体验究竟如何:

春晚大合唱?越来越多的角色,不过以黎轨为主线

作为一个规模并不大的游戏制作厂商而言,“法老控”这个名字被提起的频率却差不多与SE/光荣等大厂相差无几,

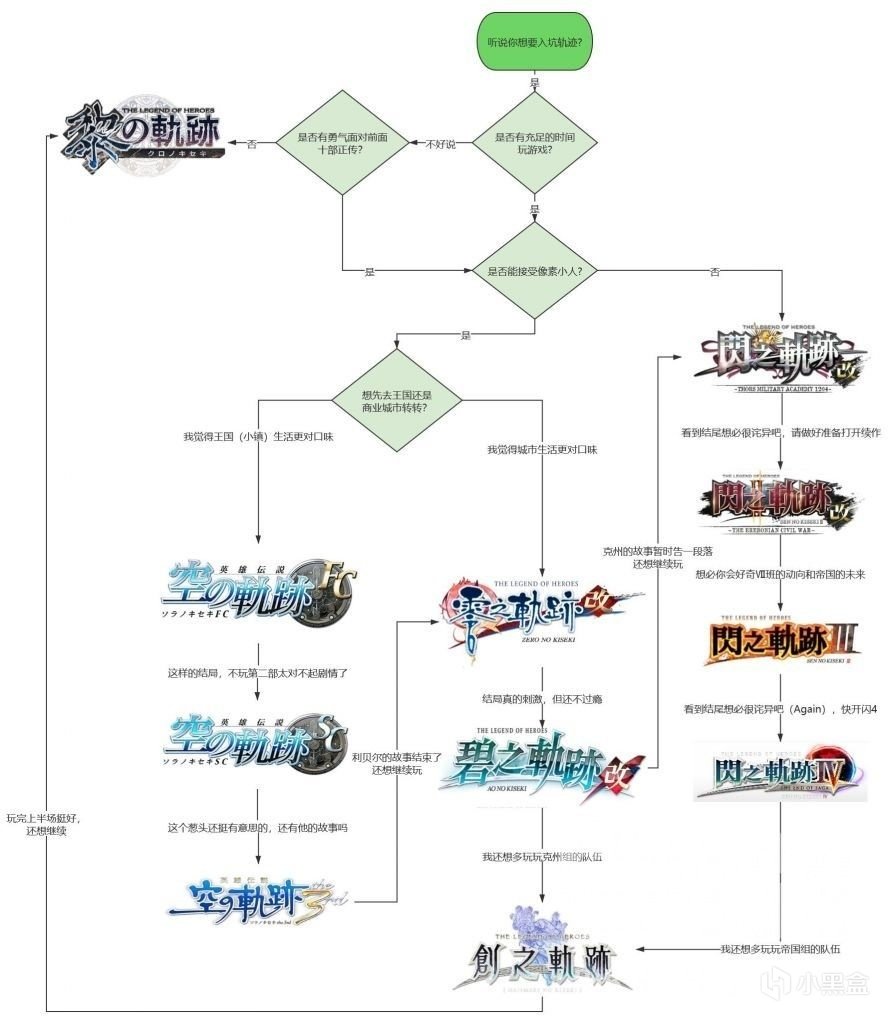

不同于《伊苏》的红发色魔打一枪换一个地方的单元剧,轨迹的故事却是在同一个世界观下一脉相承的,从空零碧闪再到创黎,感觉光是报菜名就会让人眼花缭乱,那么各部游戏之间的关系如何呢,基本上可以从下图来分辨:

图片↑来源黎之轨迹吧,不过目前稍微有些过时了,需要加上《黎之轨迹2》和《界之轨迹》

对于新玩家,我建议可以从《零之轨迹》或者《黎之轨迹》入坑,《空之轨迹》因为在今年即将迎来3D remake,且steam的原版没有汉化,可以等一手3D版。

如果您是一位新玩家,入坑伊苏也许并没有太多的顾虑,毕竟“丹娜天下第一”这件事路人皆知,入坑轨迹则不尽然了,轨迹系列围绕着在帝国与共和国的夹缝中挣扎求生的克州(crossbell)展开,围绕着几代人和多方势力写下了一部庞大的群像连续剧,那么从连续剧的“中间”入坑显然会有一些不明所以。

而漫长的故事线以外,从闪轨开始,3D化大获成功的同时,法老控的剧情“灌水”也开始被路人皆知,差不多2部的剧情容量被硬生生拖成了4部;

而轨迹系列里的角色也越来越多,某种意义上,这种经常一个屏幕的画面都放不下所有角色的“春晚大合唱”式安排也进一步削弱了被灌水剧情的阅读观感,因为比如主要角色“轮流出场打招呼”可能就要用掉半个小时以上。

对于不断加入新角色的《界之轨迹》来说,“春晚大合唱”的问题非但没有解决,反而越来越“变本加厉”。

在本作,从游击士、克州城管组到帝国势力再到共和国,一大卡车的角色都有出场——当然,游戏类似于上一作“春晚大合唱”《创之轨迹》,把主要剧情进行了分割,通过切换主角尽量打散的方式(以及剧情把部分队友调走)让主线剧情没有那么多的臃肿感。

此外就是把所有“生活化内容”除了钓鱼一股脑的丢进了同样是从《创之轨迹》开始的爬塔内容,当然一个避不开的话题就是剧情的注水,《界之轨迹》的剧情含量大致上和《黎之轨迹》相当,比《黎之轨迹2》这样纯拖时长的作品还是好了不少。

即时战斗史诗级进化,回合制有进一步增强

轨迹系列一直以来都是JRPG中战斗系统最好玩的、不可非议的T1,且这个系列一直在持续进化

之前的轨迹系列中,除了基于CP的战技&S战技系统和基于EP的魔法系统,可以看到法老控一直在对类似于“怒气”的战斗中所累计的第3种资源进行调整:

在《碧之轨迹》中它作为“爆裂攻击”存在——攒满了一条之后开一个“敌不动我动”的作弊事件

从《闪之轨迹》开始则演化为了BP系统,但BP技过于IMBA的效果比如黑兔或者猫萝开一个无伤盾,可以让BOSS连续N个回合打空气,导致于闪轨到创轨后期由于各种BP对轰而失去了一些回合制游戏在策略博弈方面的味道;

于是乎在《黎之轨迹》里,BP系统和“拉AT”这些相对imba的元素被一一拿掉了。

引入即时战斗的第一作《黎之轨迹》中,唯一一个好用的角色就是在《创之轨迹》中一刀砍断了黎剑圣太刀的“师姐”静名,在场地战斗中,她的剑气范围极大,攒怒极快,重击更是可以直接把精英怪打入stun。

但作为对比,其他角色都很僵硬,一般只推荐用远程打怪进入stun之后开回合制。而在《界之轨迹》中,首先是对于场地战斗(也就是即时战斗)有重大改进!

我们可以长按Y释放魔法(有CD)、攻击敌人给RT充能(大幅stun条推进)、精准闪避更是可以大幅增加RT充能(还可以让队友完成反击),此外外战斗中还可以攒R3能量,满额之后可以释放一个类似于时缓的立场,让你从容的完成战斗操作。

这些改动结合起来,可以说几乎用每一个角色都可以打出很舒服的场地战斗体验!

当然我最推荐还是来自《空之轨迹》的葱头,他的弩箭可以超远程分裂攻击,伤害还不俗,简直是开挂一样的存在。

从了场地战斗,《界之轨迹》也进一步优化了从《黎之轨迹》开始的回合制战斗。

在《黎之轨迹》中“绕后”并没有办法优势开怪,取而代之变成了打出“晕眩值”之后“晶片展开”可以出现之前系列中的“抢回合”+“爆裂攻击”开局,打出晕眩值的办法是普攻攒怒意以后RT。

那么无论是否打出了“晕眩值”,你都可以选择“晶片展开”来进入回合制——在《黎之轨迹》中做出了一些战棋化倾向的改动,比如移动是不过回合的、比如位置的重要性更明确(存在侧击和背击的设定)、比如队友之间存在SCLM链接(有一个圈,圈内使用普攻会带动队友追击,使用战技或者魔法会获得队友的加成)。

《界之轨迹》对于《黎之轨迹》的改进首先在于核心临时资源的“EP”条——EP条可以爆气开启全新导力器赛法的“空洞核心”被动效果,一段爆气持续2回合,二段爆气在《界之轨迹》中加入了可以两动(如果是用法术会改成瞬发)、持续3回合并且可以使用S技——双动为战斗提供了更多样的可能性,比如类似于黎恩这样的群体delay角色可以保持一直是“我的回合”。

不过没法双发S技,从《创之轨迹》以来,感觉轨迹整体对于S技是削弱态势,包括S技不能空甩——非爆气时,RT+S可以强行出但是消耗EP条。也没有合体S技(不过强化了角色追击联动),不过S技更多作为整体战术的一环——EP条初始上限只有4,那么只能为一个人提供“爆发”环境,但如果使用S技则会提升1点上限,最高到9,这样就会全员的“轮流S技”爆发提供了可能性。

在《界之轨迹》中连击是可以大幅增加伤害乘数,并且是在所有伤害加成之后额外计算,所以轮流用S技抢回合叠连击段数是打出爆发伤害的最大奥义之一。除此以外2点EP条可以在没有爆气的情况下强行出S技(如果正好需要1点晕眩值打出stun那么就有操作的必要了)。

此外《界之轨迹》还对《黎之轨迹》的很多小细节进行了提升,比如AT进度条的行动顺序变得更直观、推迟敌人行动顺延的delay技能也大幅增加,不过可惜的是类似《零之轨迹》中“无耻之心”之类的无僵直技能从敌人手里抢到暴击之类的强力效果这样的方式没法复现了,如果敌人的行动有暴击标记,你最好的选择除了让他晕眩(跳过回合),只能是防御了。

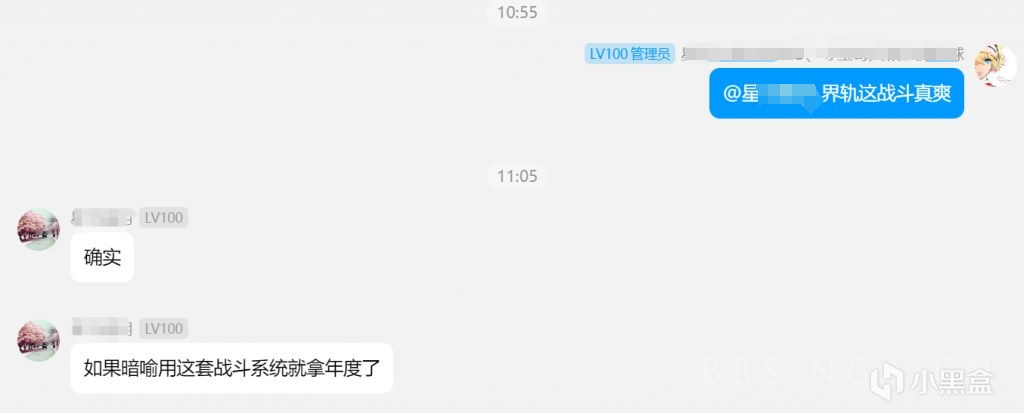

导力器与晶片展开

从进入“晶片展开”的回合制说起,再介绍一下本作的导力器——以“攻击”、“防御”、“魔法”、“驱动”4条线分开,4条路线对应着各自的“被动技能表”。

魔法则作为5-6+2的“挂件”,有一定的DIY要素,但过去一个角色精通绝大部分魔法的“大法师”已经很难存在了,现在基本上至少需要两个法师才能覆盖主要的伤害类型和功能型法术。

“核心回路”则改为了“空洞回路”——现在核心回路不再提供元素值的加成,而是在“爆气”时提供各种被动能力的加成,区分也更加明显,比如“法术用长时间-80%”的法师专供,和增加闪避与反击的艾伦专用等等。

本作的“赛法”导力器基本上是人均4*(3or4)的导力器,而不存在系列一直以来的各种“结构”上的差别,唯一的差别在于“限定孔”——就是限定了安装属性的特殊孔每个角色是不一样的。

关于“限定孔”有一个我很喜欢的改动是孔内的“元素值”会被翻倍计算!所以一直以来作为“debuff”存在的导力器限定孔在《黎之轨迹》中摇身一变成为了角色的特性与优势!

比如亚妮艾丝由于在防御行有“空”的限定孔,就很容易配出防御回路中“炽天使”——限定孔与“四路”被动技能的改动原本是非常不错的。

但唯一的问题在于:各被动技能之间的强弱差距过于明显——比如菜刀的攻击吸取CP&生命值和攻击夺取AT效果、防御的土8盾和炽天使、法术的翅膀(追加带延迟的法术攻击)、驱动的自动强音之力和自动理念之力都过于强大,大幅超越了其他被动技能的价值。

未来的旅程,今日的再续

类似于《创之轨迹》,《界之轨迹》又到了一个阶段性的总集篇,系列越来越多的人物也带给了剧情编排更多的难度——这种“春晚大合唱”在《界之轨迹》中达到了巅峰,但游戏也准备了非常充足的战斗与互动内容,这些内容的设定会让我觉得“有这么多人物出场真是太好了”。

对于一路经历过来的玩家而言,十年轨迹,熟悉的人物和故事已经成为了一种安心感与习惯,而轨迹系列也终于要迎来故事的最高潮。

当我们回忆起轨迹系列这一段故事中的种种过往时,那些记忆的背后是一幕幕的经典场景,而那些场景背后是一张张鲜活的面孔——那些让你欢笑的人物们,终究也会有一天让你流泪,这个流泪的时刻可能是在他&她让人感同身受的伤心瞬间,也可能是在离别的时刻,如果说伤心的刹那是迫不得已,那么离别的时刻之前,至少我们可以微笑着享受这一段快乐的旅程。