前言

大家好,我是飄雷。

我在之前的轉載VictorTDD大佬的兩篇《零售M.2固態硬盤與OEM型號對照表》中提到過,英睿達Crucial的入門產品P3 Plus,雖然在上市之初搭載了美光N48R

但隨著時間推移,後續版本在顆粒方面有了反向升級,部分500GB和1TB容量的版本中,混用了美光B58R TLC顆粒。

而與此同時,工包店保的英睿達P3 Plus 1TB版在並夕夕和抖音電商之類的平臺上,被一些商家疊加平臺優惠券後賣到了270元左右的價格,這也導致這款SSD一時間在貼吧大火,頗有頂替鎧俠SD10成為新一代性價比吧盤的趨勢。

不過其實有很多朋友不知道,即便升級混用了TLC顆粒,英睿達P3 Plus 1TB這塊盤,也還是被區分為了411固件和413固件兩種版本的。

正好我自己之前測試零刻迷你主機時拆出來過3條英睿達P3 Plus 1TB,上個月為了方便測試,又在抖音買了一條全新工包零售版,正好湊齊了QLC和兩種TLC方案。

那麼今天我們就來詳細討論關於英睿達P3 Plus 1TB的以下幾個問題:

1.如何區分的QLC與TLC版本?

2.TLC版的411與413固件有何區別?真值得無腦衝嗎?

3.在選購時有哪些注意事項?

4.TLC版的性能表現究竟如何?

一、如何區分英睿達P3 Plus的QLC與TLC版本

由於英睿達P3 Plus這款SSD存在顆粒混用的情況,所以大家入手肯定是奔著想買TLC顆粒而來的,這一節我們就先分享5個區分QLC與TLC版本的方法(僅針對1TB容量版本)。

以我在抖音入手的工包版為例,商家發貨過來時是這種沒有官方紙盒的塑封袋包裝,一旦撕開就不方便無理由退貨了。不過即便如此,我們也能比較輕鬆地在上機前判斷自己收到的是不是TLC顆粒版本。

1.尾端檢修孔

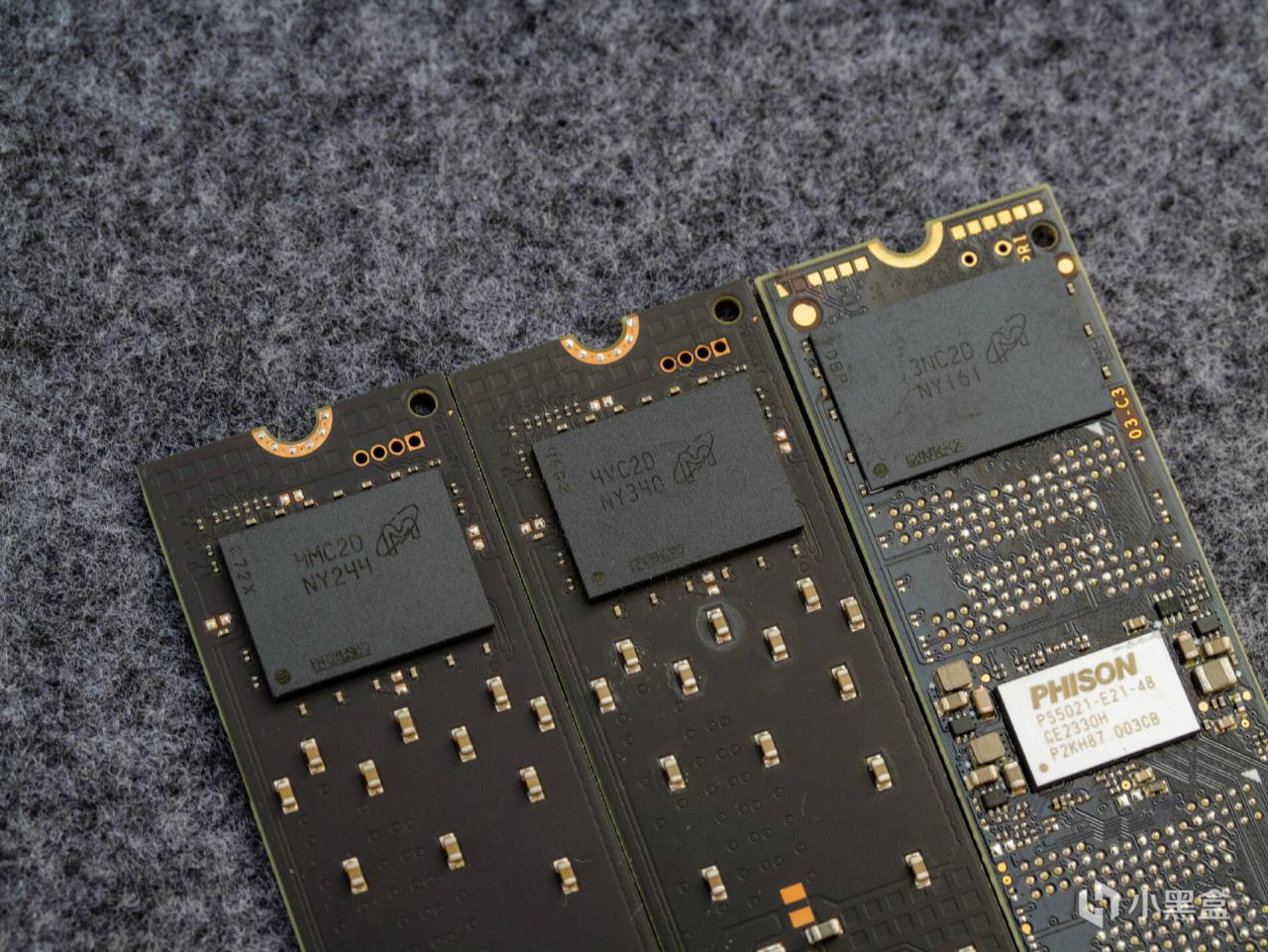

下圖左側兩條是兩種固件的TLC顆粒版本,而最右側是早期的QLC顆粒版本。可以明顯看到,TLC版的英睿達P3 Plus在尾端右側有4個並排的檢修孔,和QLC顆粒版本有明顯的區別,這也是最簡單的判斷方法之一:

2.標籤貼紙

除了觀察尾部檢修孔,我們還可以通過標籤貼紙來在不通電上機的情況下輔助鑑定。

下圖中,上邊兩塊是TLC版,可以看到產地為馬來西亞(PRODUCT OF MALAYSIA),同時在固件(FW)這一行,分別顯示P9CR413和P9CR411,這也是開頭所說的,同樣採用B58R TLC顆粒的情況下,這塊盤也有413和411兩種初始固件版本。

而最下方一條QLC顆粒的版本區別就比較明顯了,首先產地是墨西哥(ASSEMBLED IN MEXICO),另外固件的命名也和TLC版41X的規律不一樣,顯示為P9CR40A。

3.PCB佈局

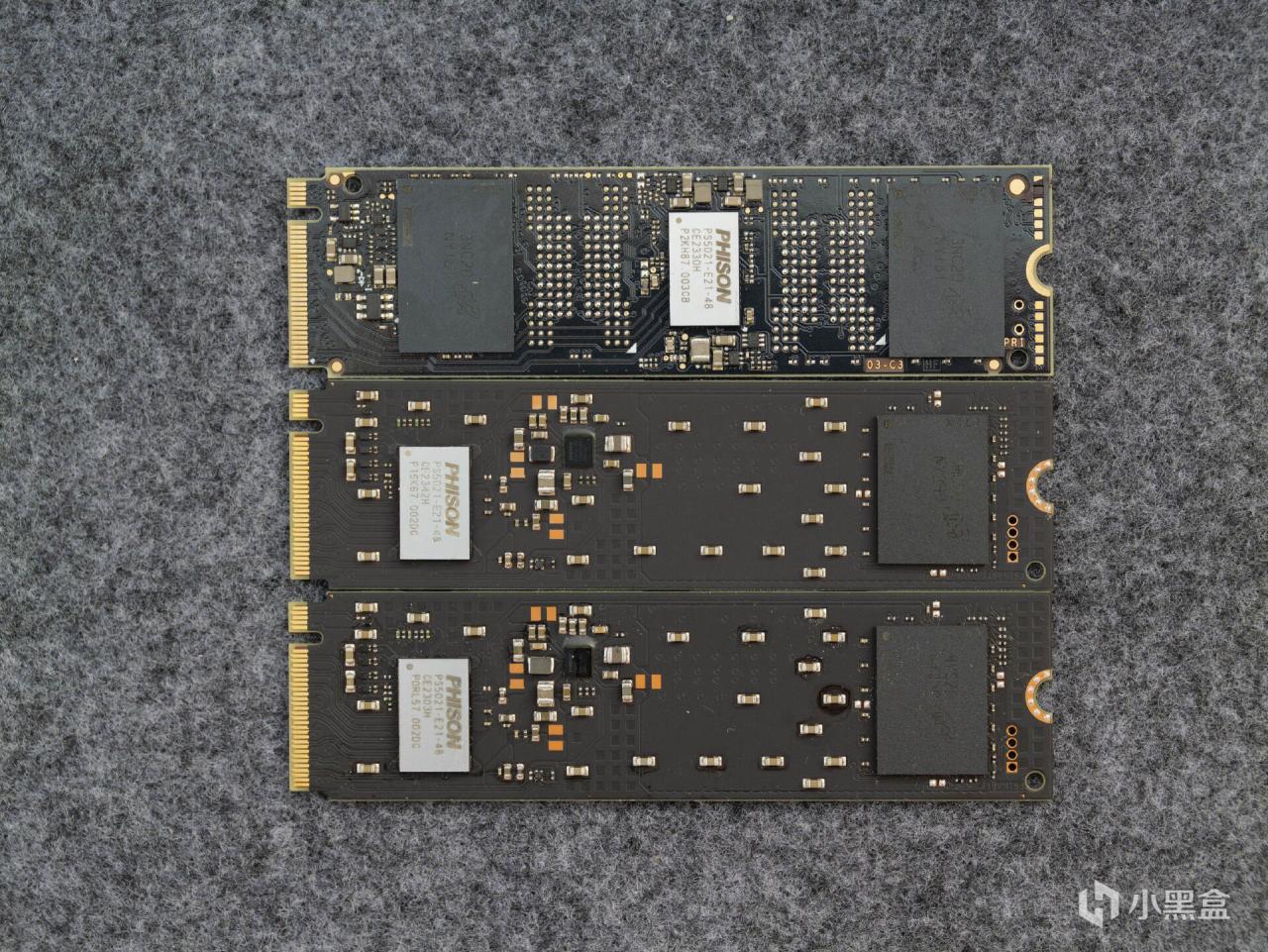

將貼紙撕開後對比,可以看到QLC與TLC版本在PCB佈局方面也有明顯差異。

最上方的QLC版本,銀色E21主控位於PCB中間,兩側各有一枚閃存顆粒,同時還空餘了兩個顆粒焊位。

而下方兩條TLC版本,都是隻在尾部有一枚閃存顆粒,E21主控位於另一頭,同時B58R TLC顆粒由於有更高的存儲密度(232層堆疊 vs QLC版的176層堆疊),在面積上也要比容量減半的QLC顆粒明顯更小。

知道了這個特徵,我們在不撕下貼紙的情況下也可以判斷了,只要用手捏捏盤體中央有沒有主控芯片,或者從貼紙側面透光看看顆粒和主控的佈局,就能輕鬆鑑定。

4.撕開貼紙看顆粒編號

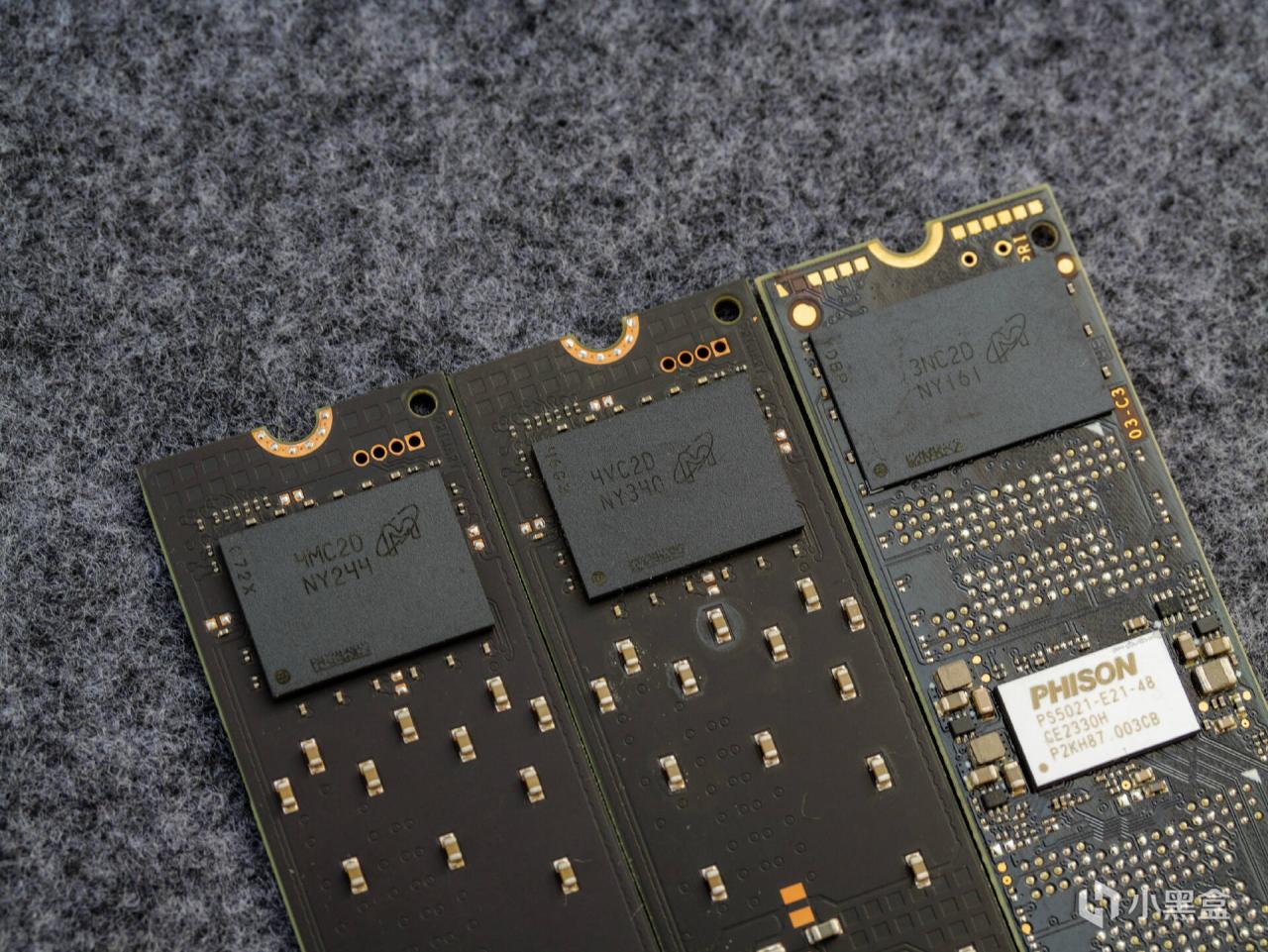

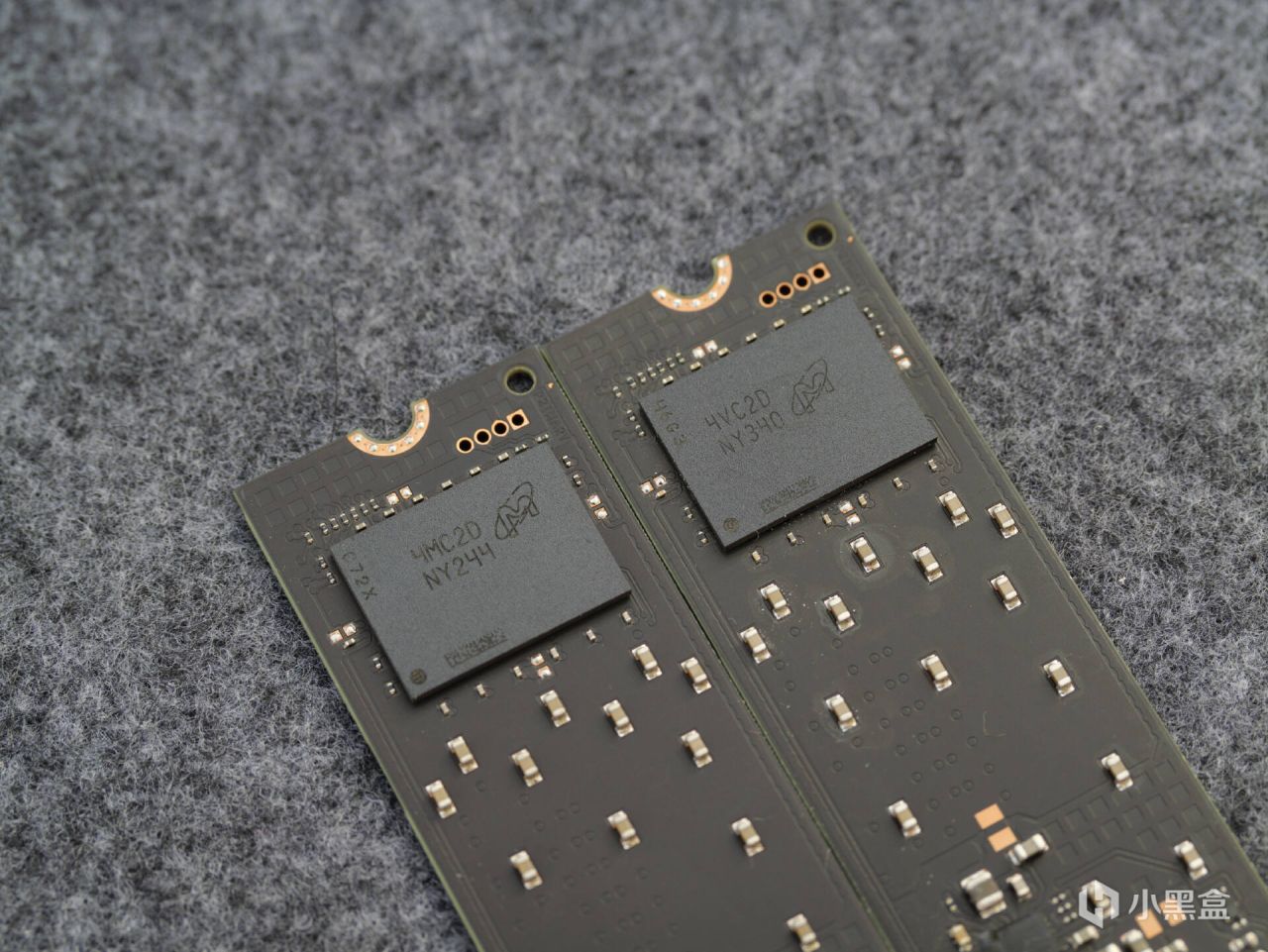

如果還想進一步確定顆粒的話,在撕下貼紙後(可能會丟失質保,不建議)的前提下,可以看到閃存顆粒上有美光的編號。比如下圖左側兩個TLC顆粒的編號為別為NY244和NY340,而右側QLC顆粒的編號為NY161。

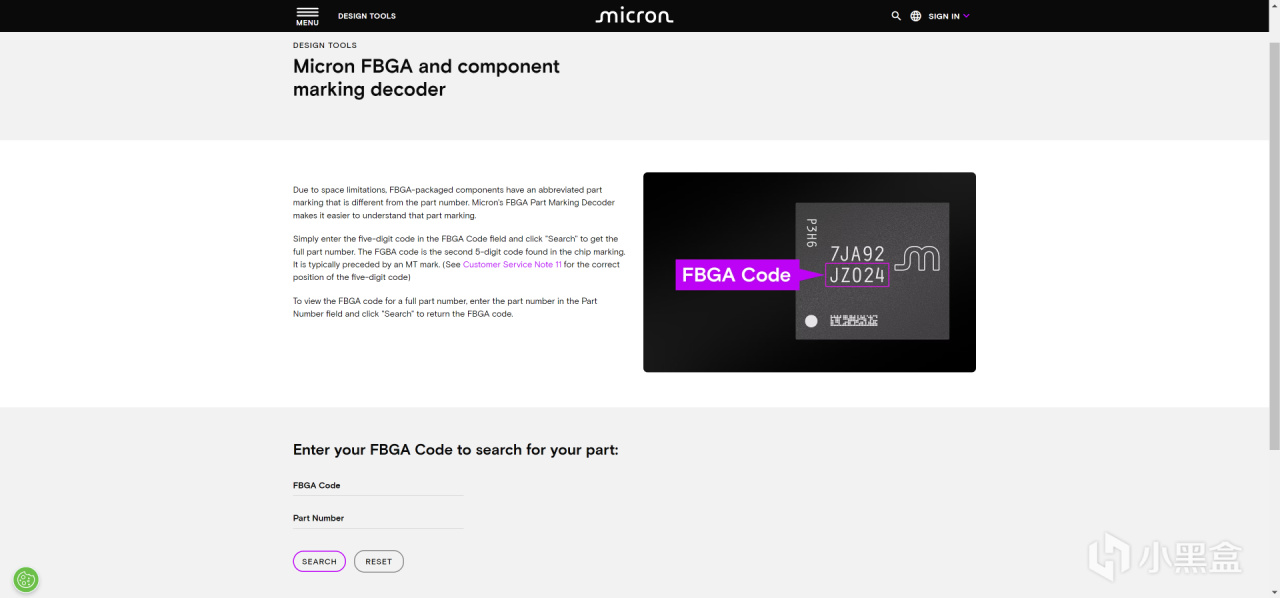

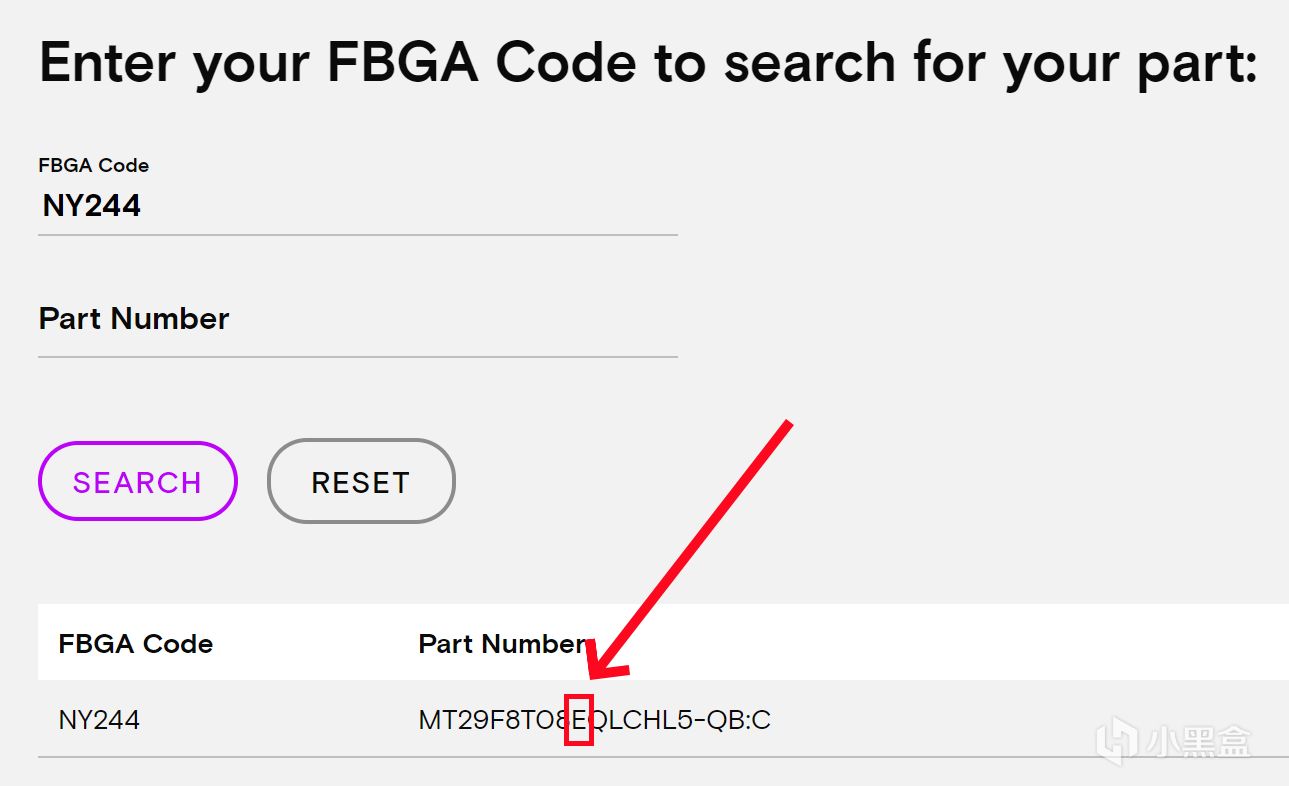

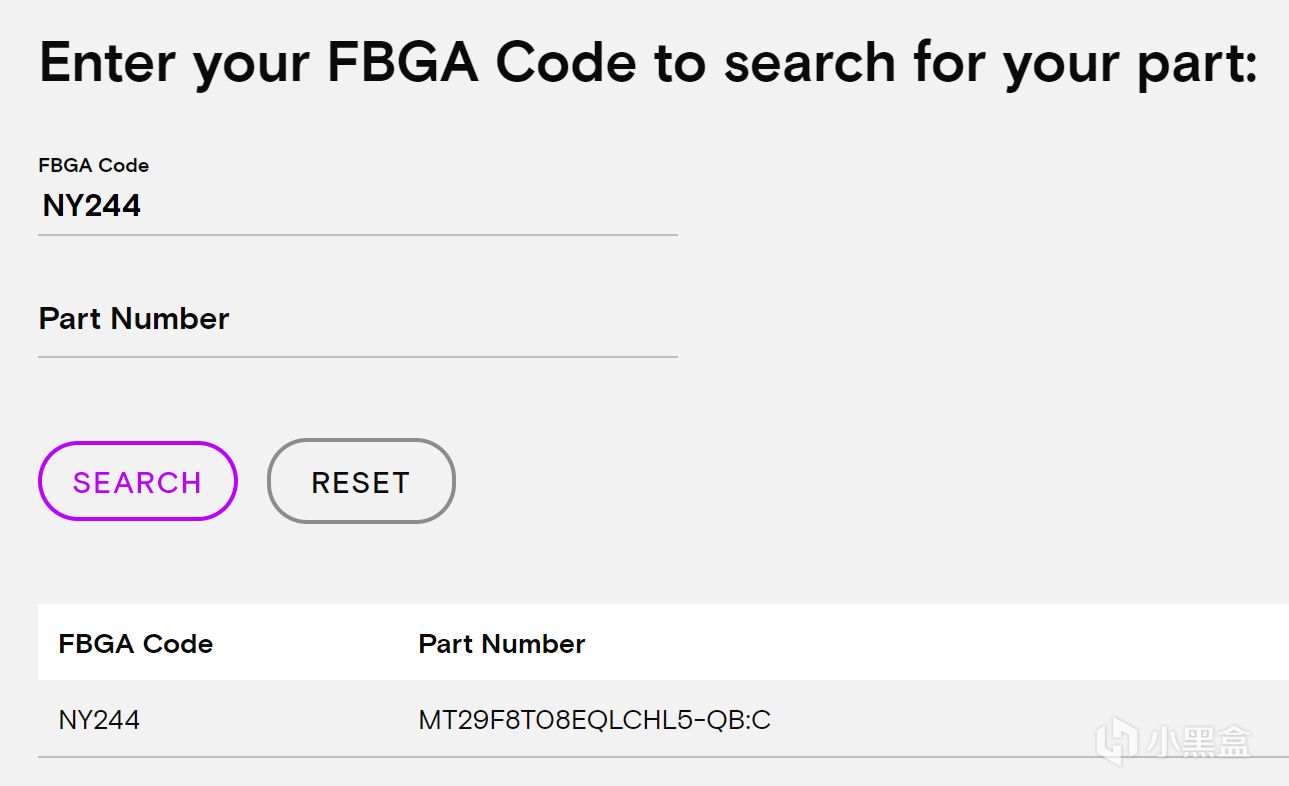

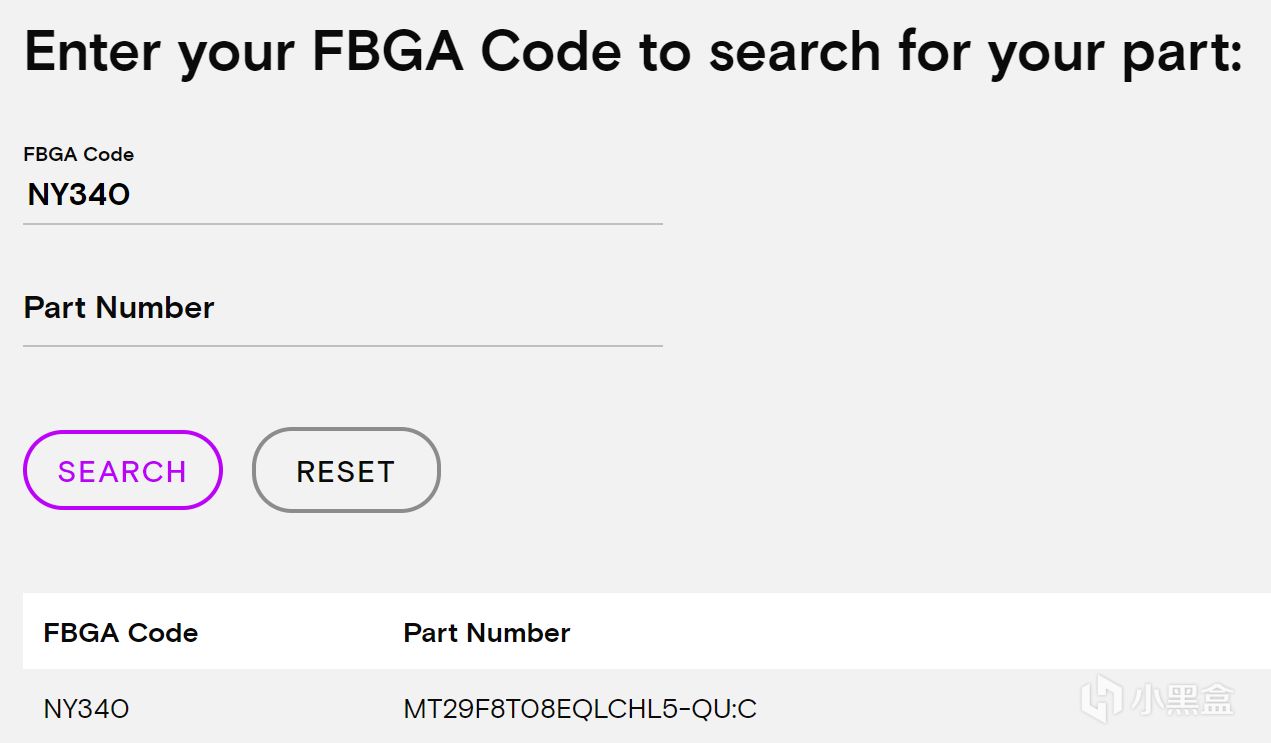

使用bing或者百度搜索“Micron FBGA and component marking decoder ”,這是美光提供的封裝編號查詢頁面,我們可以在其中輸入自己的顆粒編號,進行查詢。

以最左側的NY244顆粒為例,查詢結果如下圖所示,零件號Part Number為MT29F8T08EQLCHL5-QB:C:

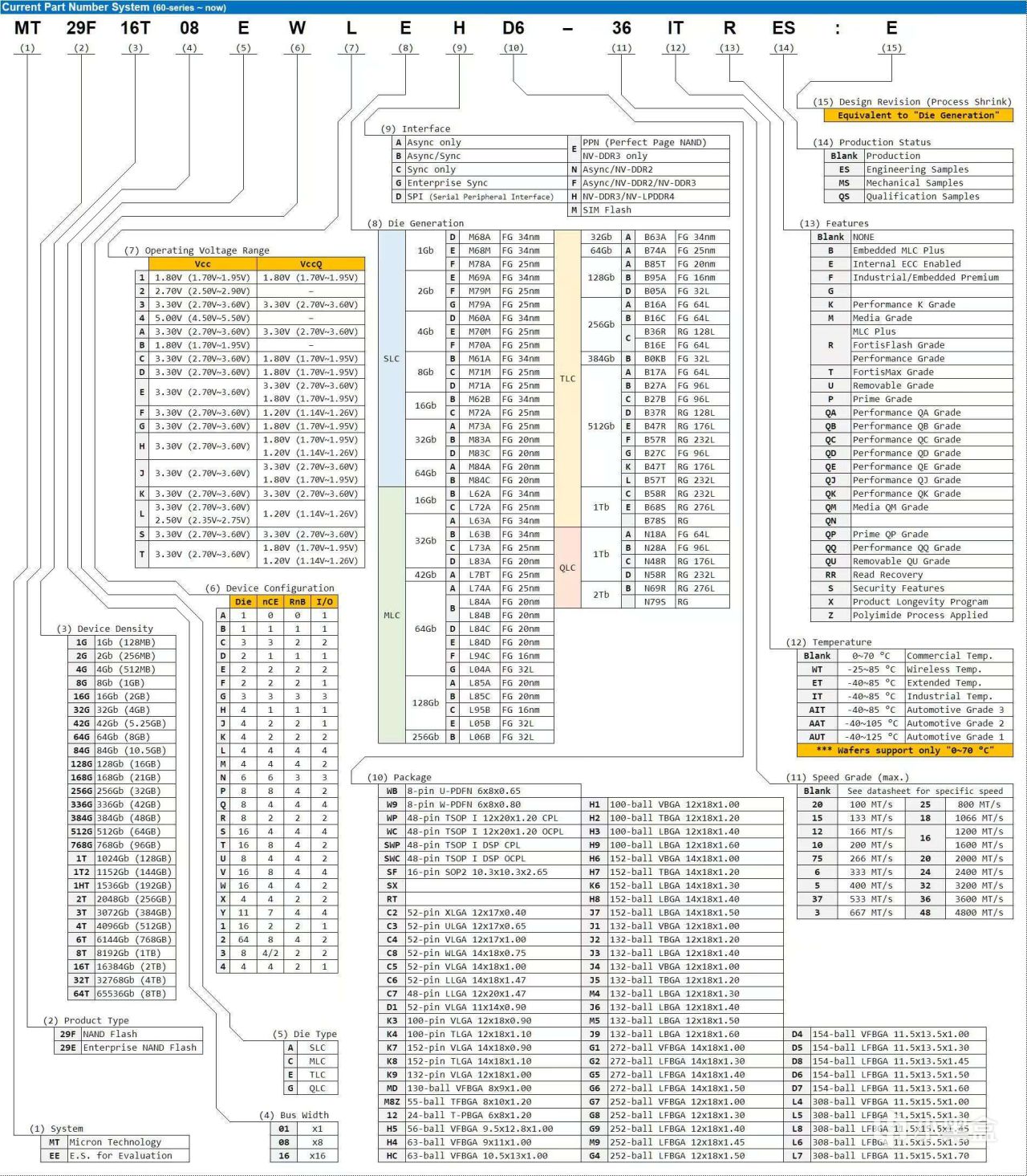

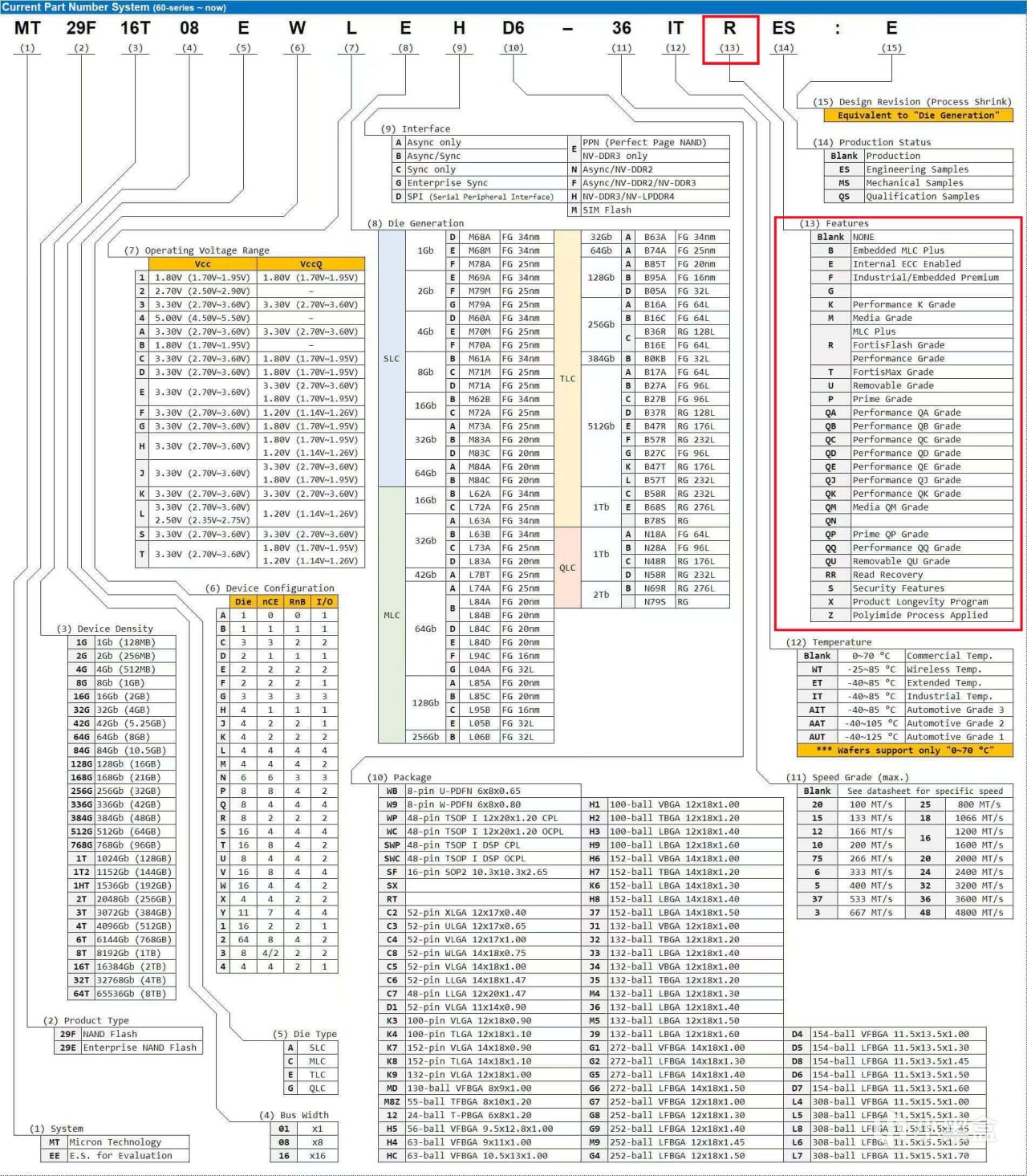

接下來我們對照美光的這張編號命名規則表,可以看到,上圖中紅色箭頭標註的這個字母”E“,代表的就是TLC顆粒。

5.通電後用flashid查看

由於撕下貼紙可能會導致失去保修,所以還是不建議大家用這麼麻煩的方法了,使用群聯主控的flashid來檢測也能達到一樣的效果。

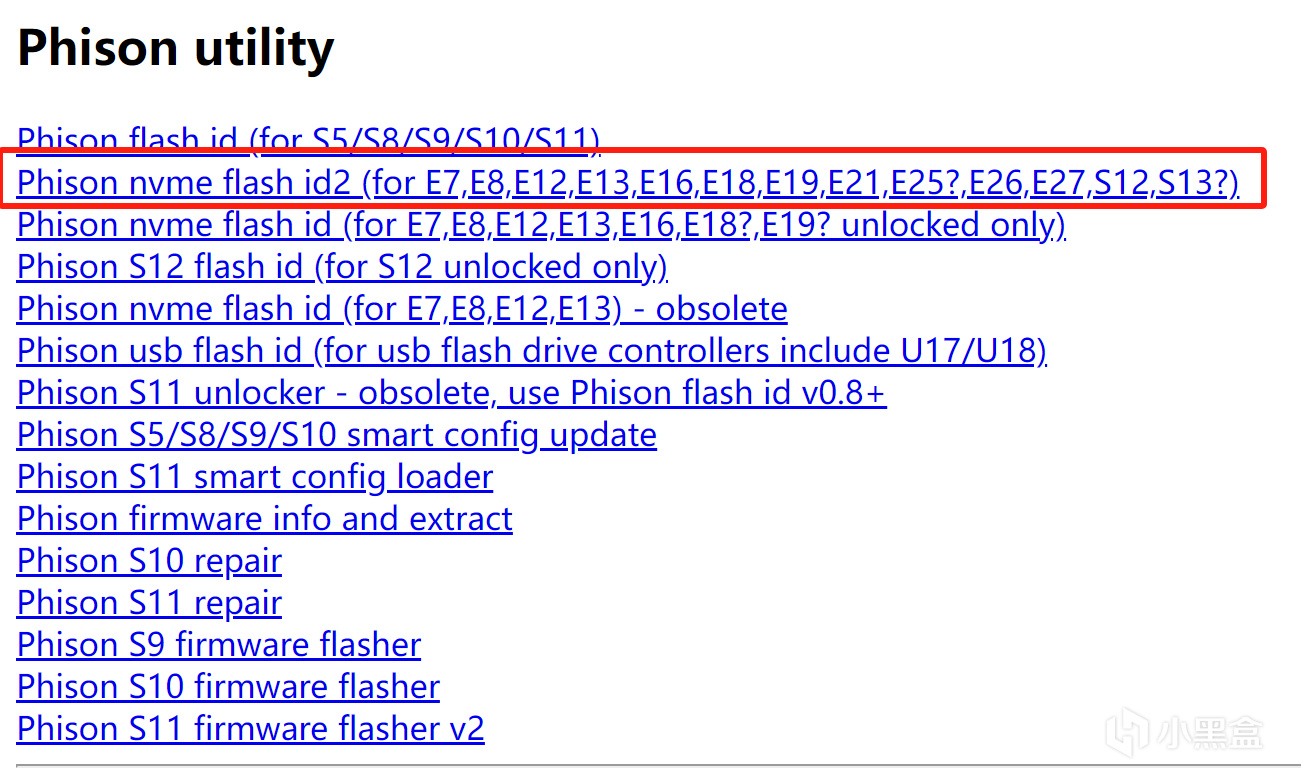

flashid的官網在這裡,注意下載針對群聯E1主控的版本:

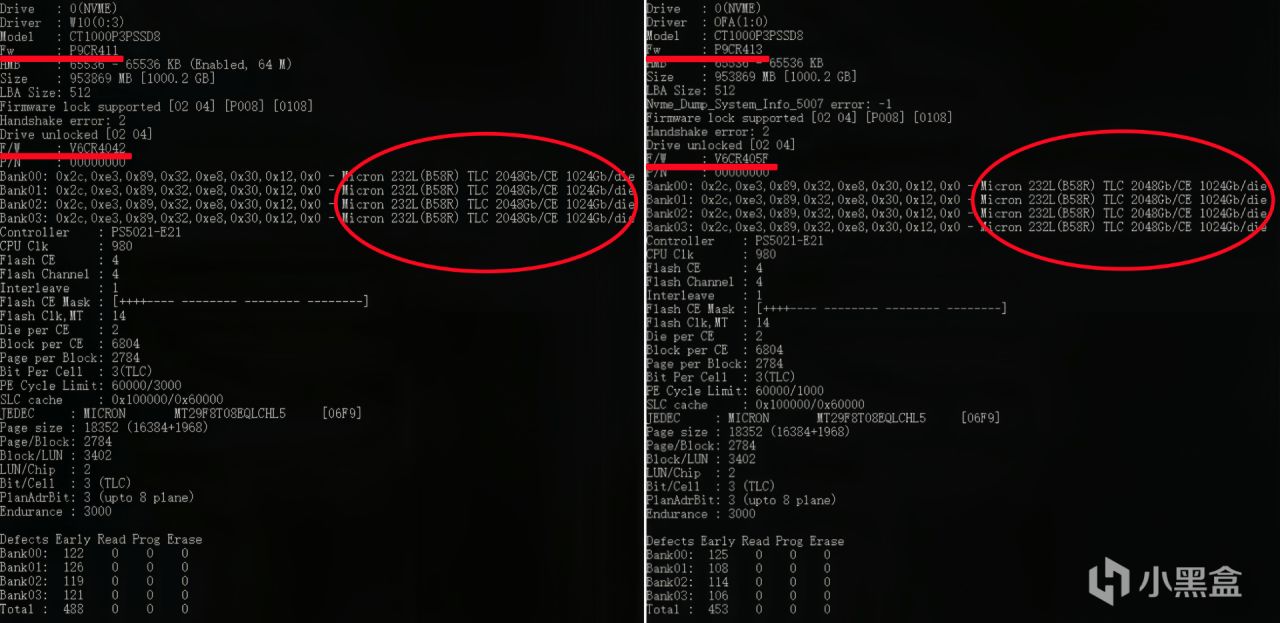

使用flashid查看,411和413兩種固件版本均能直接顯示出使用了232L的美光B58R顆粒,同時還明晃晃的標出來TLC字樣。

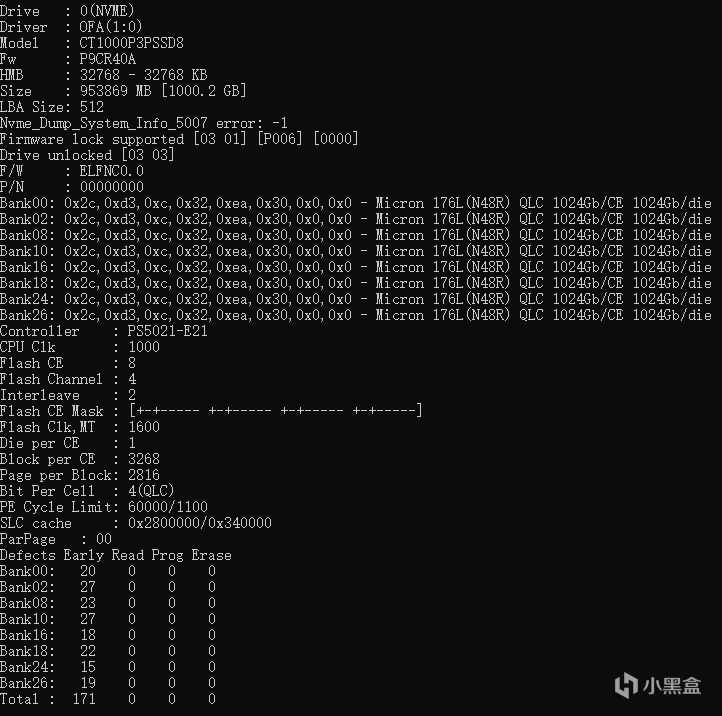

而QLC版本的結果如下,也是能顯示出,使用了176L的美光N48R QLC顆粒:

二、411與413兩種固件的TLC版本,有何區別?

1.奇怪的PE次數

一開始這個問題我也沒注意,直到我在貼吧看到有老哥反饋說TLC版的英睿達P3 Plus有兩種固件,才想起來詳細研究一下這個問題。

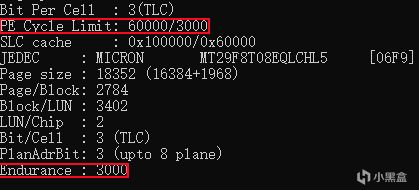

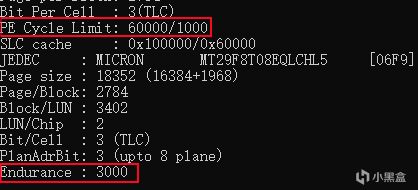

首先,在flashid中,兩種固件版本的顯示結果是不一樣的,最大的區別在於,411固件版在PE Cycle Limit一欄顯示為60000/3000。

一般來講,這表示在模擬SLC(pSLC)狀態狀態下,閃存顆粒的耐寫次數為6萬次,在正常TLC狀態下為3000次,是很正常的TLC顆粒的PE次數。

而在413固件版中,PE Cycle Limit一欄顯示為60000/1000,這就一下子讓人摸不著頭腦了,因為1000次PE已經屬於是QLC顆粒的耐寫次數了,明顯太低。而且最弔詭的是,在Endurance一欄和411版本一樣,同樣顯示3000。

2.是固件版本不同導致的嗎?

遇到這個問題,首先我想到的是,有沒有一種可能,413固件是由411固件升級而來,是固件預寫入的信息導致flashid結果不同?

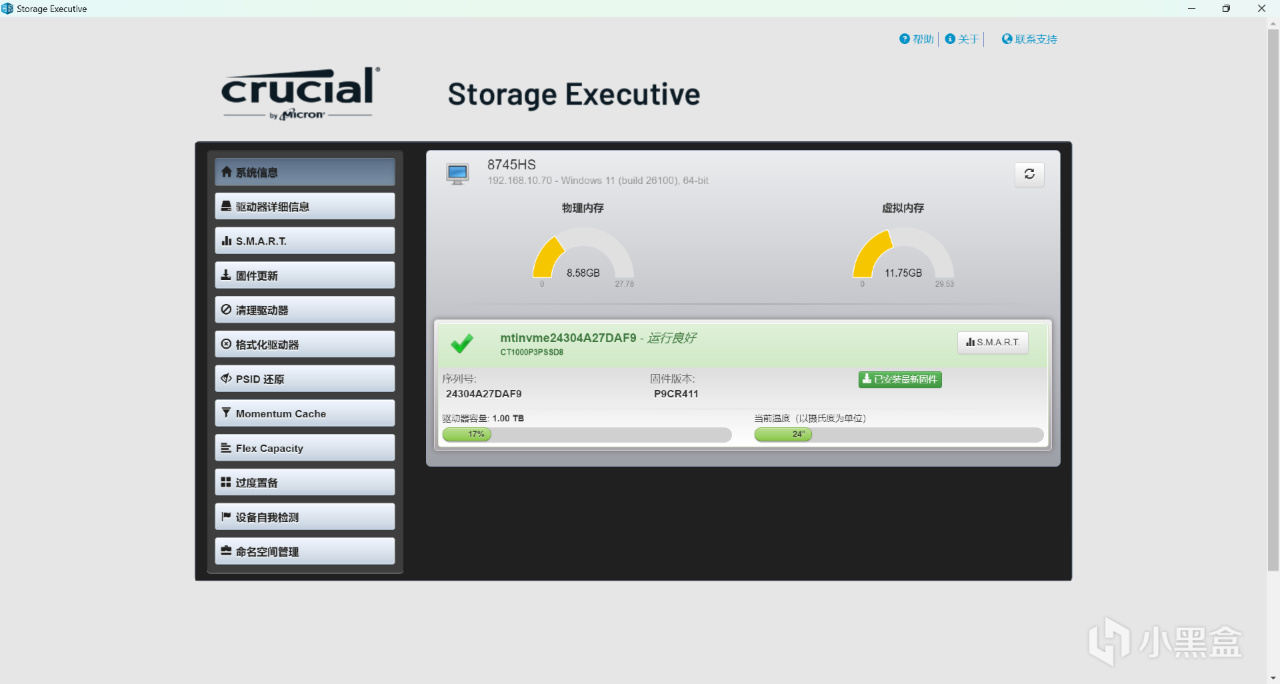

所以我給411固件的這塊英睿達P3 Plus 1TB插上臺式機,然後用英睿達官方的Storage Executive工具嘗試更新固件,然而顯示411固件已經是最新了。

又不信邪,把413固件的那快盤同樣試了試,也顯示為最新固件:

那麼暫時就可以得出一個結論:英睿達P3 Plus的411固件與413固件並非迭代升級的關係,二者應當是各不同屬的獨立固件。

3.刨根究底

從固件方向沒有走通,接下來我嘗試從閃存顆粒編號上來找出這種PE層數不同的原因。

上圖中,左側為411固件,NAND顆粒編號為NY244,在美光官方查詢後的零件號為MT29F8T08EQLCHL5-QB:C;

右側為413固件,NAND顆粒編號為NY340,在美光官方查詢後的零件號為MT29F8T08EQLCHL5-QU:C;

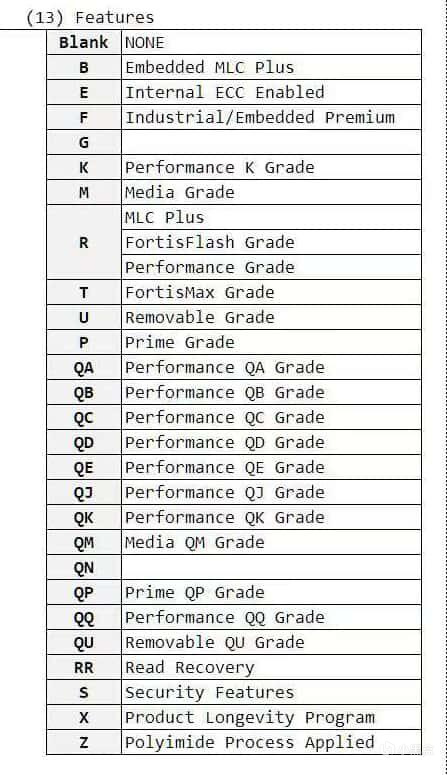

二者只有末尾兩位不同,一為QB,一為QU,所以再次詳細對比美光的編號命名規則:

在紅圈框出的地方可以看到,QB代表著顆粒等級為Performance QB Grade;而QU一欄則代表Removable QU Grade,是針對U盤、PSSD等可移動設備的等級,沒有Performance(性能)的標識。

然後根據經驗來講,一般體質較差的顆粒才會給負載不高的可移動設備用,所以基本可以得出一個猜測:

413固件版的英睿達P3 Plus 1TB,是因為使用了等級更低的降級片,才導致PE次數下降到了QLC顆粒類似的1000次水準。

在這個指標下,考慮寫入放大係數,那其實從QLC版沿襲下來的220TBW/1TB其實也不怎麼算低估了,就是正常的標準。

換句話說,大家如果買到TLC顆粒的版本也不要站起來蹬得太狠,如果是413固件的話,那實際寫入壽命可能還是和QLC版差不多的水平。

三、TLC版的英睿達P3 Plus 1TB,性能表現如何?

早在兩年前,我就測試過QLC版本的英睿達P3 Plus 2TB,當時那塊盤糟糕的緩外寫入速度至今給我留下了深刻印象。

然而時過境遷,目前這塊盤升級為TLC顆粒後,性能方面又有什麼樣的變化?我決定還得自己測一測才能心裡有數。

看了一下,貼吧內大部分老哥買到的都是413固件,所以本次就用我剛從抖音買到的全新工包413固件來測試吧。

測試平臺:

CPU:intel i9-14900K

主板:AORUS Z790 MASTER X

內存:佰維 DX100 DDR5-6800 16GB X2

SSD:西部數據SN850X 2TB(系統盤)

系統:Windows11 專業版 23H2、Ubuntu 24.04 LTS

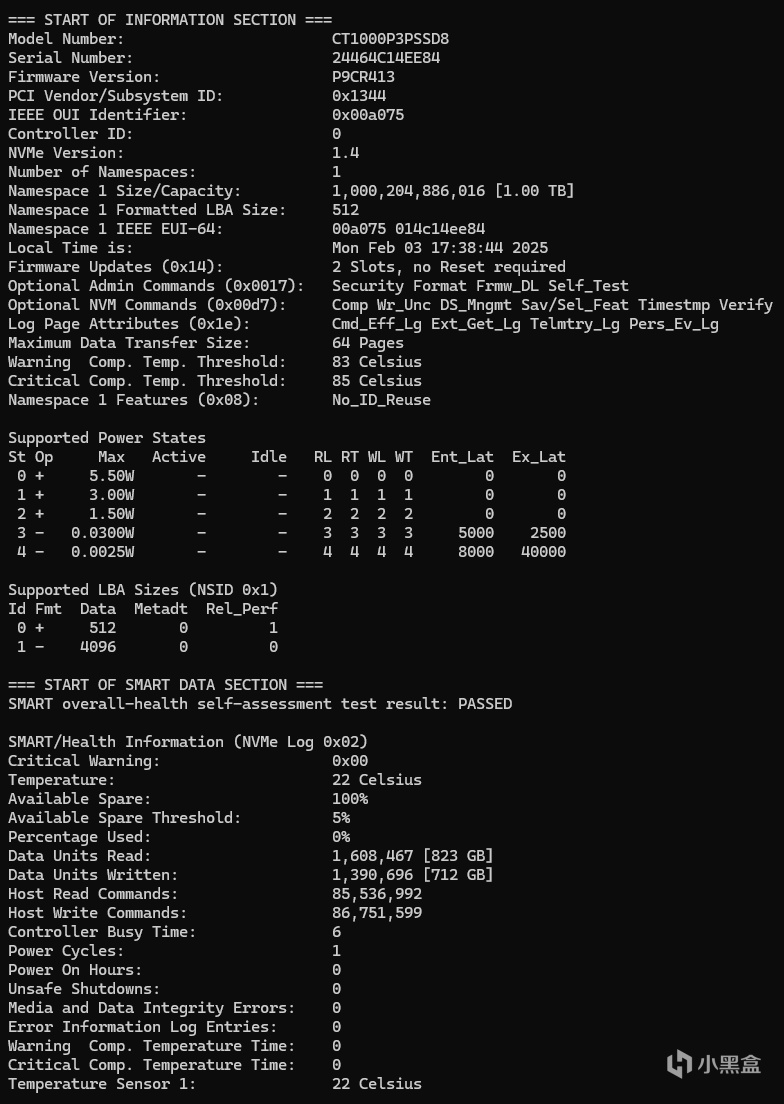

1.S.M.A.R.T信息

首先看一眼S.M.A.R.T信息,抖音買來的工包全新盤上機後確實是0通電0寫入的:

進一步查看更多的S.M.A.R.T信息,整塊SSD只有一枚溫度傳感器,警告溫度83℃,溫度牆85℃,同時功耗挺低,最大功耗只有5.5W:

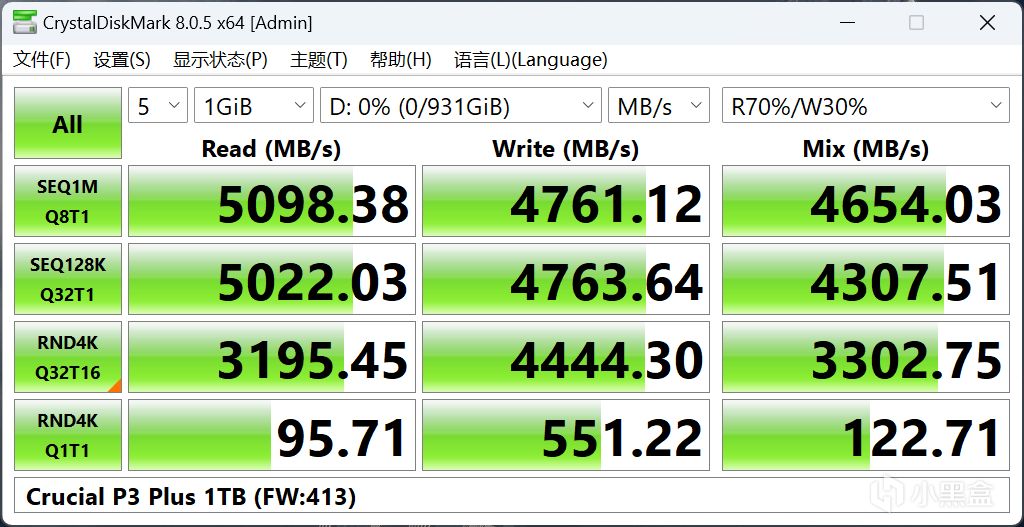

2.消費級基礎負載測試

接著來看CrystalDiskMark的測試結果,表現完全達到官宣標稱的性能,尤其SLC Cache內的QD1 4K隨機讀取性能達到了95MB/s,挺好的。

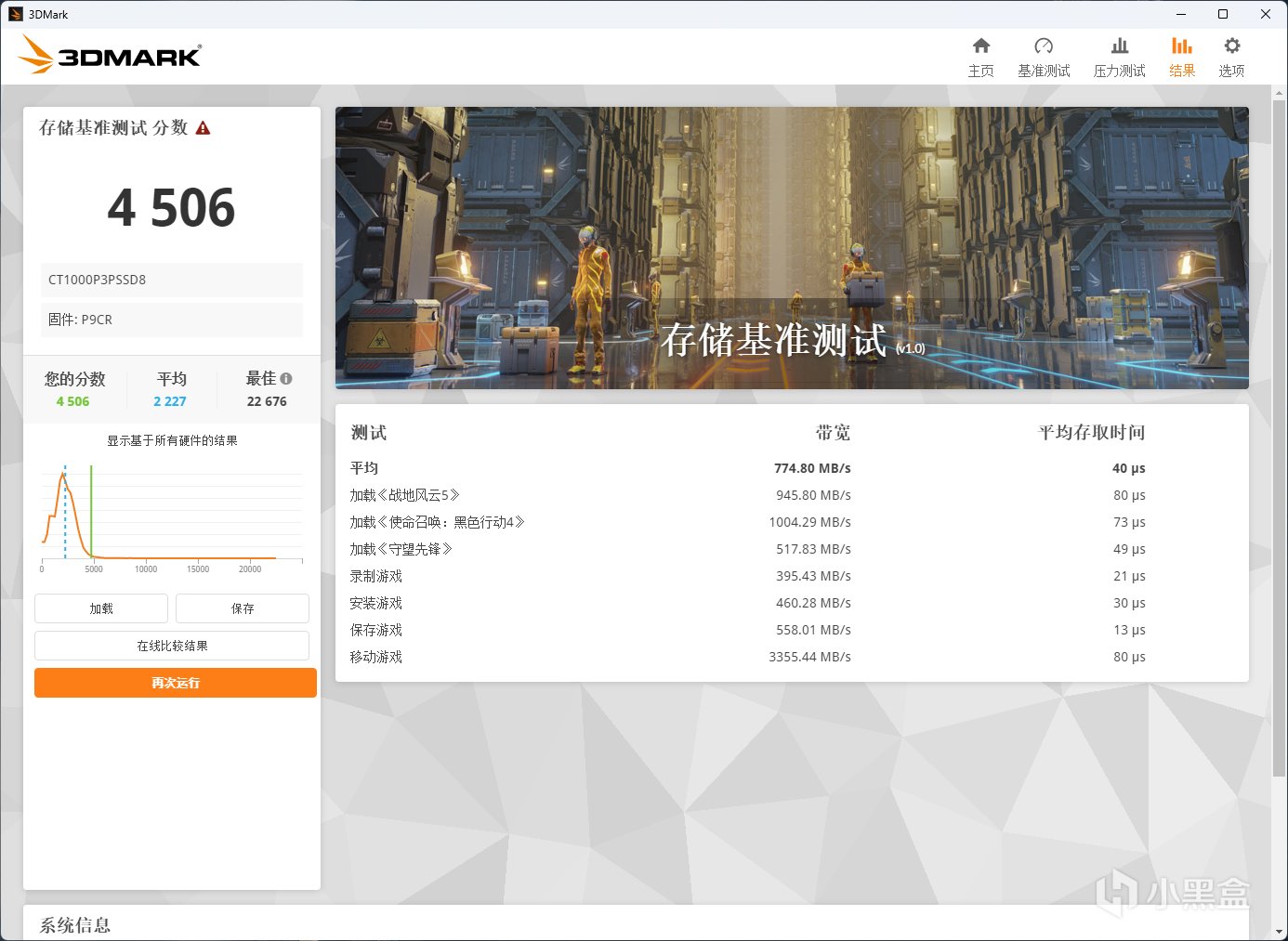

3DMark存儲基準測試得分4506,這個倒是真的出乎我意料的高:

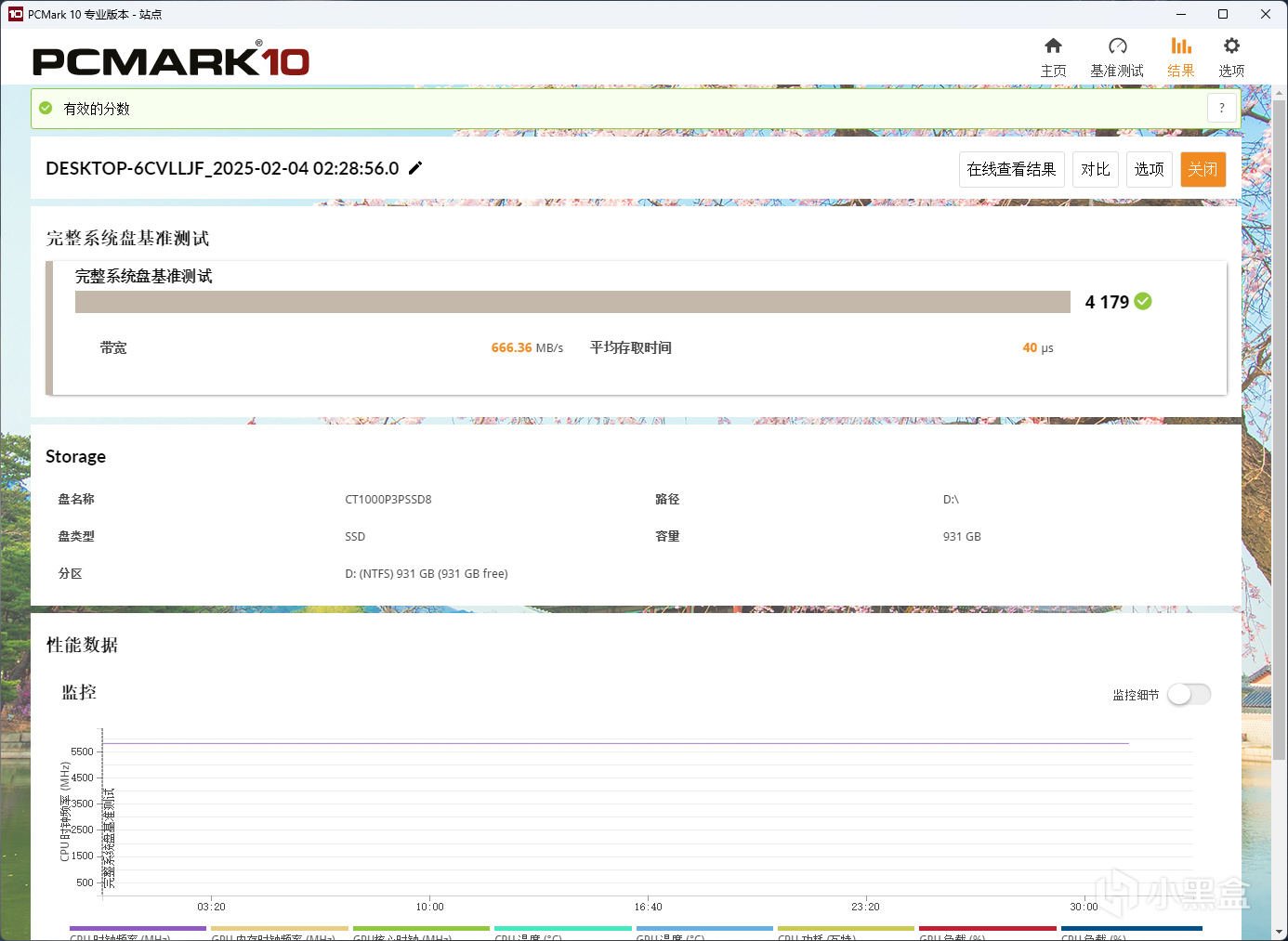

PCMARK 10的完整系統盤基準測試得分4179,真的也是表現很強了。

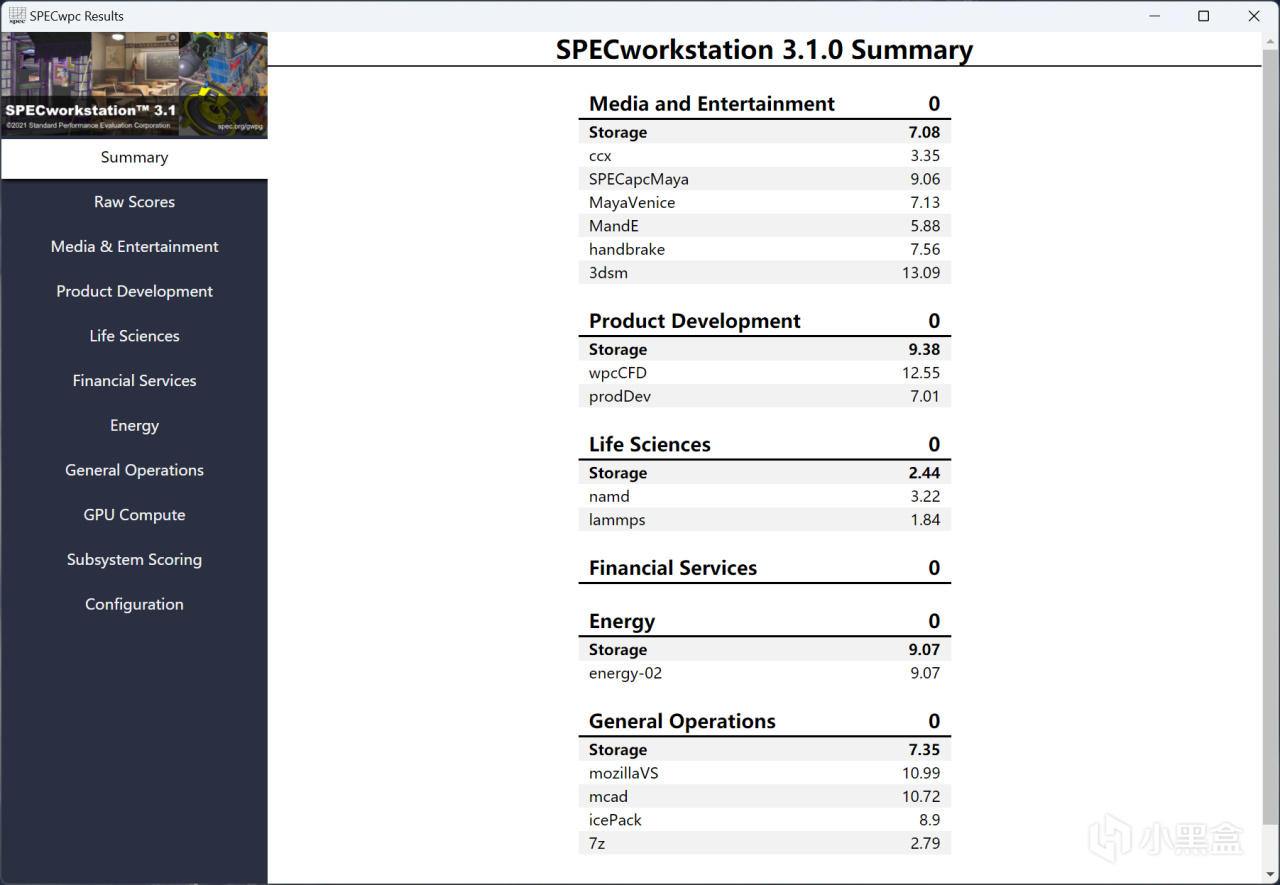

SPECworkstation 3.1的存儲測試總分為35.32分,有一說一比聯芸MAP1602方案的消費級SSD得分要高。。。

3.深入向探索測試

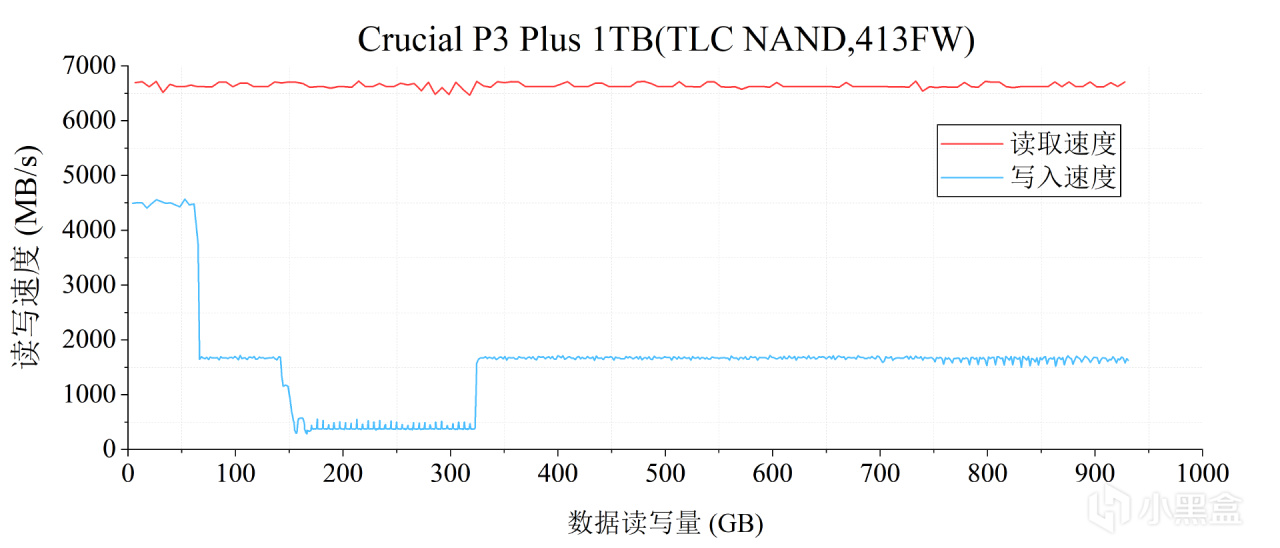

使用Q32T1 128K的參數,在RAW格式下看一眼全盤讀寫曲線,如下圖所示:

從曲線圖中可以明顯看得出來,這塊盤不是貼吧懂哥口胡的全盤模擬方案:

空盤狀態下SLC Cache容量在65GB左右,應對超大容量的瞬時高負載寫入可能會遇到降速情況。

在SLC Cache耗盡後,立刻進入TLC直寫階段,直寫速度為1660MB/s左右。

第二段TLC直寫到145GB左右時,開始進入第三段的WriteBack階段,此時開始回收SLC Cache,速度來到了最低值,平均在380MB/s左右。

SLC Cache回收的速度相當快,很快又回到了TLC直寫階段,速度回升到平均1600MB/s以上。

在整理出全盤讀寫圖後我發現了一個問題,這塊盤在RAW格式下的順序讀取速度竟然達到了平均6600MB/s以上,遠超官方給出的5000MB/s的標準,也比我自己在CrystalDiskMark中測試的結果要高得多。

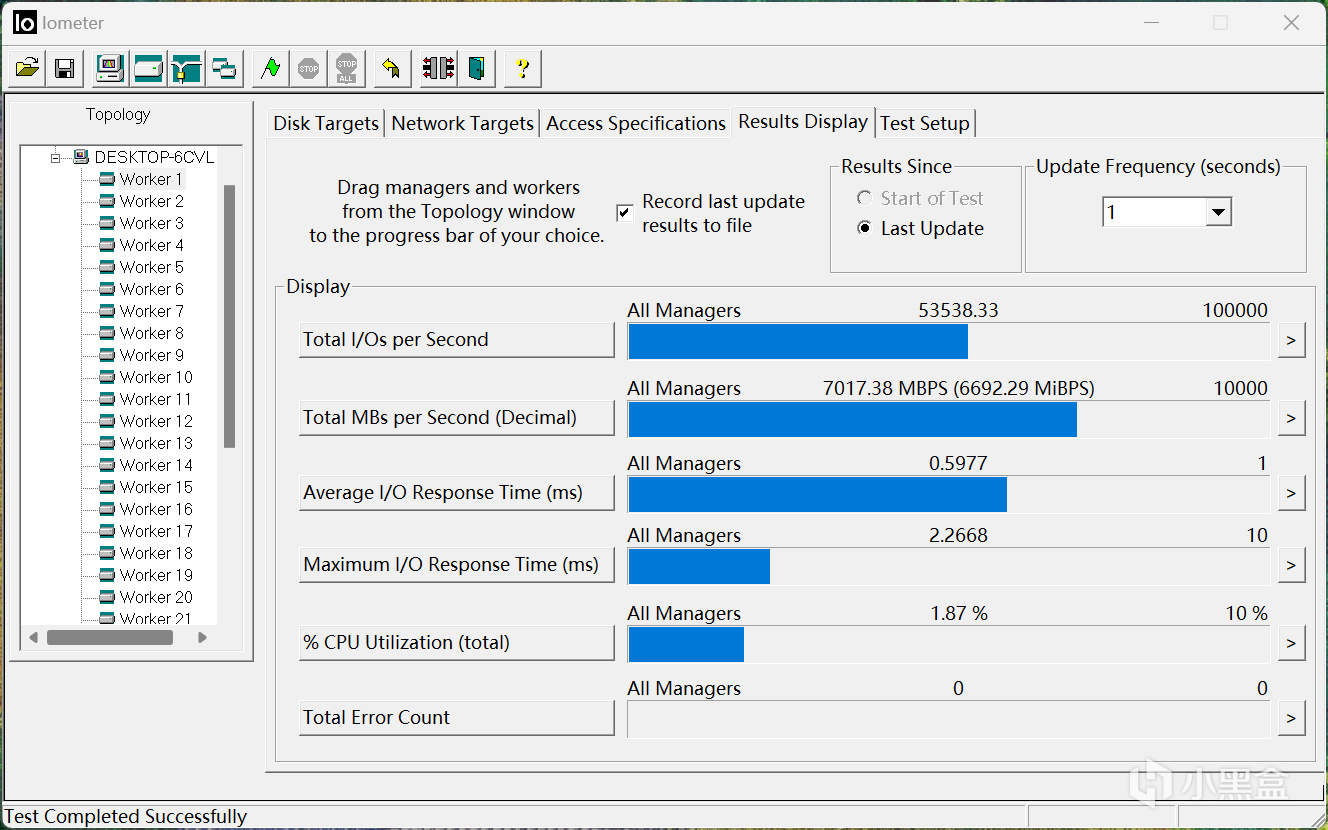

一開始以為是Txbench軟件bug問題,隨後我嘗試在Windows平臺使用IOMeter、FIO,以及在Ubuntu使用FIO進行多次複測,每次都還是一樣的結果,這真的讓人百思不得其解。

按理說雖然B58R顆粒性能著實強勁,但是群聯E21主控只支持1600MT/s來著,實在搞不懂為何會出現這種情況,評論區有知道這個答案的大佬還請幫忙解惑。

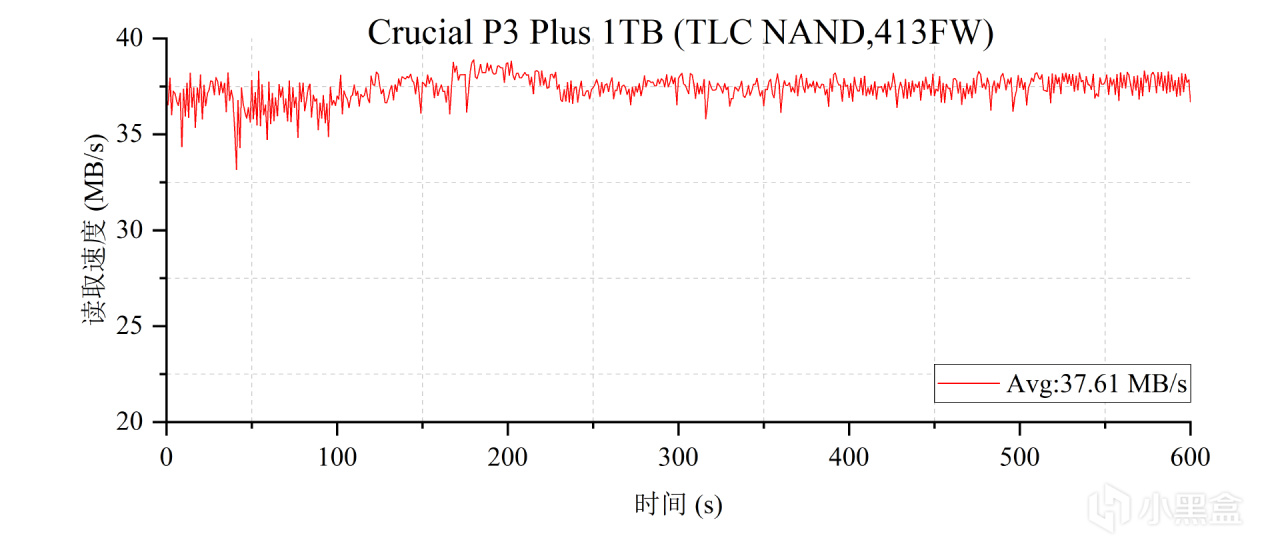

另外,我在對這塊盤進行兩遍全盤順序寫入填充後測試了SLC Cache緩外的QD1 4K隨機讀寫,測得平均速度是37.61MB/s左右,也比兩年前測試的QLC版本強得太多了。

綜合來看,考慮到300元不到的價格,TLC版的英睿達P3 Plus 1TB在空盤情況下的性能表現堪稱相當優異,反正我自己是挑不出啥毛病。

不過需要注意的是,看到這裡也不能說萬事大吉了啊。

因為時間關係,我沒有對這塊盤進行高容量佔用下的二次複測,目前還不確定在接近滿盤時的性能下降幅度。主要是因為這類測試需要提前填充數據,而預填充數據的碎片化程度會在很大程度上影響複測結果,導致這個測試項目很難實現量化。

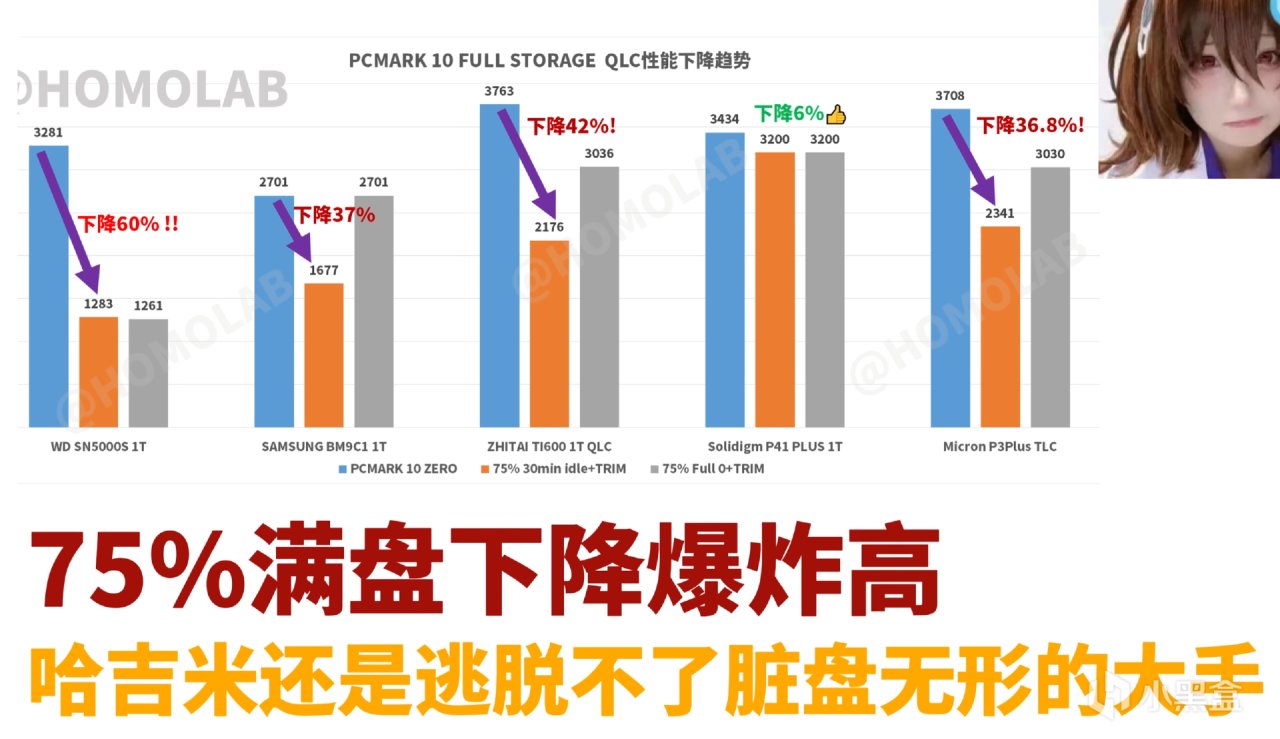

而根據pilipili主包HOMOLAB的測試結果來看,這塊盤在75%滿盤時的性能下降幅度會有點兒大啊,PCMark 10之類軟件的分數下降幅度超過了30%,說明美光在固件方面依然還是有很大的提升餘地。

總結

以上就是本期關於TLC版英睿達P3 Plus 1TB的全部討論內容了,感謝大家看到這裡,現在讓我們來簡單總結一下吧。

1.這塊盤目前混用了QLC和TLC顆粒,不過TLC版本相當好鑑別,部分賣家也承諾包TLC,基本不用擔心貨不對板。

2.即便是同為TLC顆粒,這塊盤也分為411固件和413固件版本,二者flashid顯示的NAND顆粒PE次數不同,顆粒等級也有可能不同,如果能選擇的話,最好還是買411固件的版本。

根據貼吧曬單反饋來看,最近在抖音或者並夕夕入手的大多是413固件的版本,而在京東自營平臺,有老哥多花幾十塊錢摸到了411固件的版本,不確定是否是個例.

另外還有吧友說,現在已經有商家能包2TB的TLC版本了?不太確定是否屬實,真要買2TB還是去京東摸獎得了,畢竟保修靠譜- -!

3.即便是顆粒等級可能更低的413固件的版本,在空盤下性能表現也確實相當亮眼,是正常的TLC SSD的水平。

4.但是需要注意,這塊盤在高佔用下性能下降幅度可能比較明顯,另外413固件版本的實際寫入壽命有可能只是QLC顆粒的水準,大家寫起來悠著點兒,可別站起來蹬昂,你就按官方的TBW,當它是一塊TLC性能、QLC壽命的盤來用就行。