What is it that blurred the days?

當我走出從蘇州到南京的火車車廂時,離日出僅剩一個小時。我的朋友建議我在南京站附近的玄武湖欣賞日出,現在回想起確實是個不錯的選擇,只不過我當時沒有過多考慮——3個小時斷斷續續的睡眠很難讓人保持清晰,但我會盡量去描述內個不尋常的各位睡夢中的幾個小時——因為不同尋常的時間總會催生不同尋常的經歷。我也時常需要給自己說些簡單易懂的話,周圍人要是都覺得我是個科學怪人可就不大好了,儘管確實我時常如此。

剛“起床”的眩暈與飢餓迫使我做出了一個最不明智的選擇,而那一碗20餘元的黃燜雞米飯也並未使我的胃感到滿足。掛在燈管下方的風扇切割著光線,不忘延續我大腦的眩暈。憑藉一碗飯在火車站做到天亮絕非易事,這個地方對長椅的需求也遠超期望。稍加思索後,我便坐車去往了咖啡廳,我希望那裡有些長椅,或至少能。目的地在玄武湖的南邊,和我定的青旅位置相近。那時的我確實需要坐著緩解一下漿糊一般的腦袋,而長途的打車恰好是個不錯的選擇。我鍾情於那不用做任何事卻也能被賦予意義的時刻——至少比數千小時的教室自習令人愉悅。這樣想的話,汽車確實是個偉大的發明,也顯然也不是更快的馬。司機似乎也知道此刻的我期待著些許寧靜,並因此放慢了速度,我也才得以打開車窗——我討厭撲面而來的令人窒息的高速空氣流,儘管這一切都不是它的過錯。

南京的紅綠燈數字出奇的大。如果我曾在這座城市生長,我的父親將失去一個說教的機會,每一個紅綠燈都會提醒他提醒我眼睛的重要性,因為他老是看不清有多久紅燈才會結束。當然,除開那碩大的數字,我父親也有十足的理由去喜歡這個城市,因為一個民族曾在這裡遭到另一個民族的虐殺。我很小的時候還不能明白,一個地方為什麼會因為數不清的屍體而被賦予如此的意義。從醫院到房樓,各個城市到處都有屍體,只不過都不如那座城市出名。那個紀念館絕對比停屍間更能吸引現代人,儘管人們總會對此二者有所動容。但無論如何,我現在清晰一些了。

乘坐出租車唯一的壞處就是你不能絕決定何時下車,它時而過長又時而過短。你想下車的那一瞬間很難與軟件的提示消息重合,後者通常打斷我觀察這個城市,這次也毫不例外。

讓我能夠歇息的四個椅子

我選的咖啡廳在一條小巷子裡,順著巷子向東邊看去,最高處是一片樹林而非現代性十足的房屋,我也十分幸運地擁有了看日出的機會。我的叔叔很喜歡日出日落,他告訴我如此時機觀察太陽的運動有助於大腦發育,我也很確信我需要這些機會。我最滿意的幾張照片也有太陽的影子,我鍾情於黑夜中漸變的弧光,唯有如此我們才會真正地去珍惜最熟悉的光與亮,幸運的話還能將感知提升一個量級。是的,相比於日出與清晨,我更喜歡日落與夜晚。我經常在深夜寫作——對於高中最後階段的我來說,那是唯一的時間,儘管熬夜這個習慣伴隨了我不止三年。黑夜一直像是我最好的朋友,從始至終,默默地支持著我做任何事——寫作、遊戲、飲酒或此三者的任意耦合,這位最為純粹的朋友不會一直站在你的身後,確保你沒有做任何危害“國家安全”的事——我現如今任有這個恐懼症。他只是在那裡,或籠罩或陪伴,卻也能給予我莫大的慰藉——"The Night Is Always Young”.

我最滿意的照片之一

至少,我還享有一個小時的夜晚——我如此統稱日出前的天空依舊黑暗的時間。想在這個幾乎沒有任何長椅的城市度過太陽昇起和咖啡廳開門前的幾個小時絕非易事,我也非常需要找到一個較為舒適的安身之處。我計劃時沒有進行如此的考慮,但也確實比較較幸運地在附近發現了幾個椅子——它們給我這種為了與朋友見面的亡命之徒、或僅僅是不善計劃的“懶蟲”提供了一個還算不錯的緩衝點。這些座椅雖說難以讓我躺著睡覺,但至少椅面上沒有防流浪漢的釘子。當然,這些椅子不會動,我也必須像一個出租車司機一樣去做些什麼來使我前往另一個目的地——也就在那時,我開始了最原初的草稿的寫作。我當時尚未設想,那些零零散散的語句會演變成什麼,正如躺在我電腦裡的百餘隨筆一樣。我似乎只是在享受著敲擊鍵盤的快感——鍵盤和紙筆有著十足的共性,它們能讓你的手忙起來,也都是消磨時間的一大好手。又或許我想試試新的東西——相比於以文論文,我一直更偏好於以理論文,也曾甚至發展到了某種“癖好”的程度。我的叔叔想讓我多說點“廢話”,改掉我常有的翻譯腔和嚴肅說話的習慣——為了我追女孩考慮。我完全認同他的話,包括追女孩的觀點。寫一些輕鬆的文字不失為一件壞事,比起科學哲學的狂熱愛好者,有點寫散文愛好的數學學生似乎更容易接近,當然也更不怎麼令人陌生。當然,如果你像我一樣對絕大部分這些缺乏見解的文字感到失望,不如移步到我之前的幾篇粗略的嘗試。如果你發現它們之間有些還對得上胃口,那就請聯繫我吧,說不定我們是同一種怪人。在我能做出的描述當中,這是我能做出的最好的關於相互識別的了。

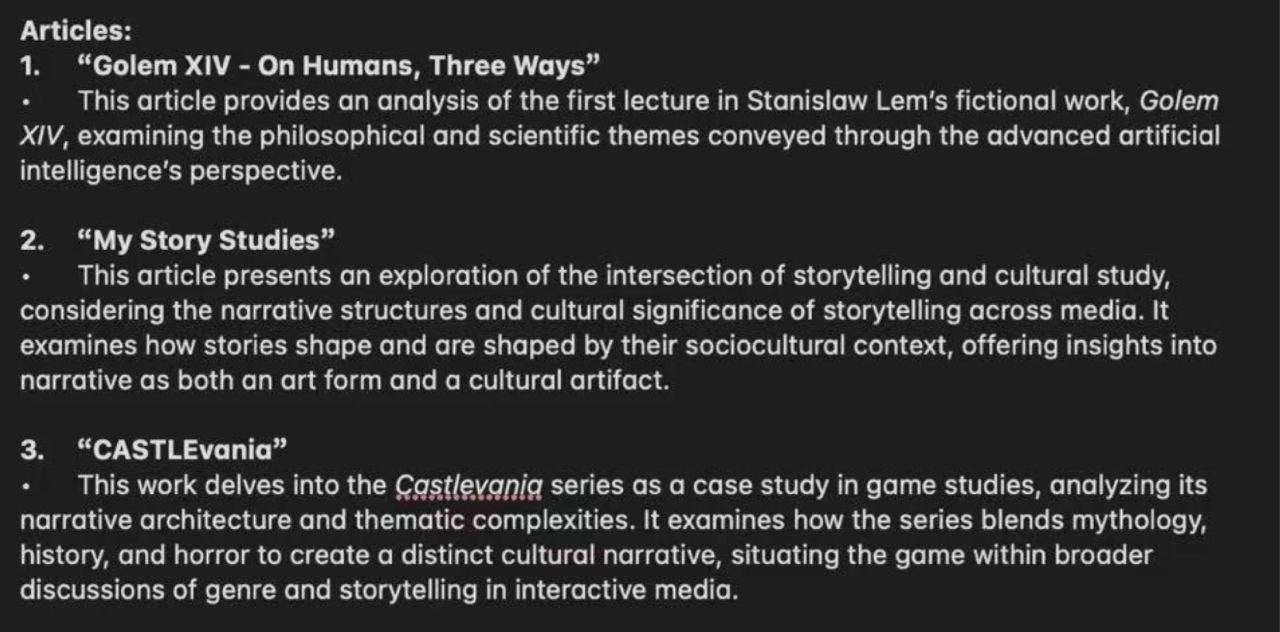

淺陋的作品集描述

當然,我的思路也不常順暢。在自發地擺脫耳機或其他最現代的工具的束縛後,我們總能發現些什麼,或至少不會因為撞到電線杆而死去。不幸的是,我最先發現的小動物不是很討喜,至少當我的大拇指鼓起一個包的時候我會這麼想——這些蚊子似乎和吸血鬼共享著十足的個性,總在夜晚化作惡魔——我想各位都忍受不了它們在你耳邊飛舞,尤其是在我們需要休息的時刻。然而對於我這個訪客,他們似乎還有著更為刻毒的歡迎方式——在我的脖子或大拇指上如此行事不甚滿足後,他們便開始對準的我腳踝攻擊——只可惜大自然裡面沒有足球裁判,也不知道是好是壞。

為了躲避一下那些不講理的微小生物,我移步到了側邊的幾個黃色座位上。在左邊有著不同尋常的小籬笆,許多喜力和一種我認不到的啤酒瓶倒插在土裡。這不免讓我回憶起了我家的房頂——我相信我對高地的熱愛不亞於歐比旺·肯諾比——這些自然營地是最能開展對談,或嚴肅對話的地方,也是多人團聚的不二之選。我喜歡在那個地方與最親密的好友喝酒、聊天或吃飯,雖然大多時間都是我在輸出。當然,最前者不是必要的。只是,如果有什麼能夠代表著我的對談史,一堆空瓶子絕對是錄音筆之下當仁不讓的第二選項。

酒瓶“籬笆”

就像我被封鎖在咖啡廳外面一樣,這個店鋪也“封印”了一隻懶洋洋的小貓——它看起來可憐又孤獨,似乎不得不無聊地在那裡待上三個半小時。從現在到上午十點,它就這樣悠閒地躺在桌子上。這樣看來我似乎也一樣悠閒——在與他人的對話中,這是為數不多值得保留的一點。我羨慕它能隨時隨地躺下睡覺的本領——如果我也能這樣,或許就不用在這裡等待咖啡廳開門了。不過,既然已經等了這麼久,我想下一次學會這種能力也未嘗不可。

被“封印”在店裡的小貓

儘管我不認為這是真正的悠閒,只有熱戀中情侶能最正當地享受黑夜——至少那些看著我在黑夜中作業的人不會那麼想:“你不是喝醉了,就是失戀了,就是沒有人喜歡你,要麼就是同性戀。”我想我也不會為了取得在黑夜工作許可證而去變成上述三者中的任何一個。這個時代似乎不允許人在黑夜工作,儘管沒幾個人不在黑夜工作,我不喜歡這樣。唯一令人欣慰的是,還有些非人的生物不會對我有任何非議——蚊子照樣感謝我的血液,小貓照樣穿梭於陰影之中,小狗也照樣好奇地看著周遭的任何事物。

突然間,街角那盞橘黃色的燈熄滅了,周圍的光線暗淡了幾分——雖然只是短暫的片刻,天色很快又回到了清晨的灰白,儘管我還沒見到那應約而來的太陽光。與此同時,我腦海中浮現出了高中時期那些清晨上學的記憶。可憐的高中同學們,尤其是那些更小的孩子們,或許已經在趕往教室的路上了。我曾擁有的早起習慣,早在過去六年裡被逐漸遺忘。此時,早起的星巴克員工也開始忙碌起來,那是他們的日常——或許是他們的“校服”。

天色漸亮,路上的人逐漸多了起來,我的思緒也不再像先前那般散漫。生活中有許多事情我並不知道,也有很多我知道自己還不知道的事,我也慶幸我能有如此認知。這些未解的疑問無疑是我求索的動力。儘管清晨的日光並不是我的最愛,但你不可否認它確實是你我人生中無比重要的東西。除開將中小學生從修普諾斯的懷抱中喚醒這一神力,它還照亮著每一個早晨,也將照亮今後的每一個清晨,至少我相信如此。