特邀作者:啼書

本文並非評測或雜談,更像是遊戲結束之後的一則雜記,包含大量遊戲劇透,請斟酌觀閱。

感謝小黑盒提供的激活碼~

序 江戶時代的聖盃戰爭

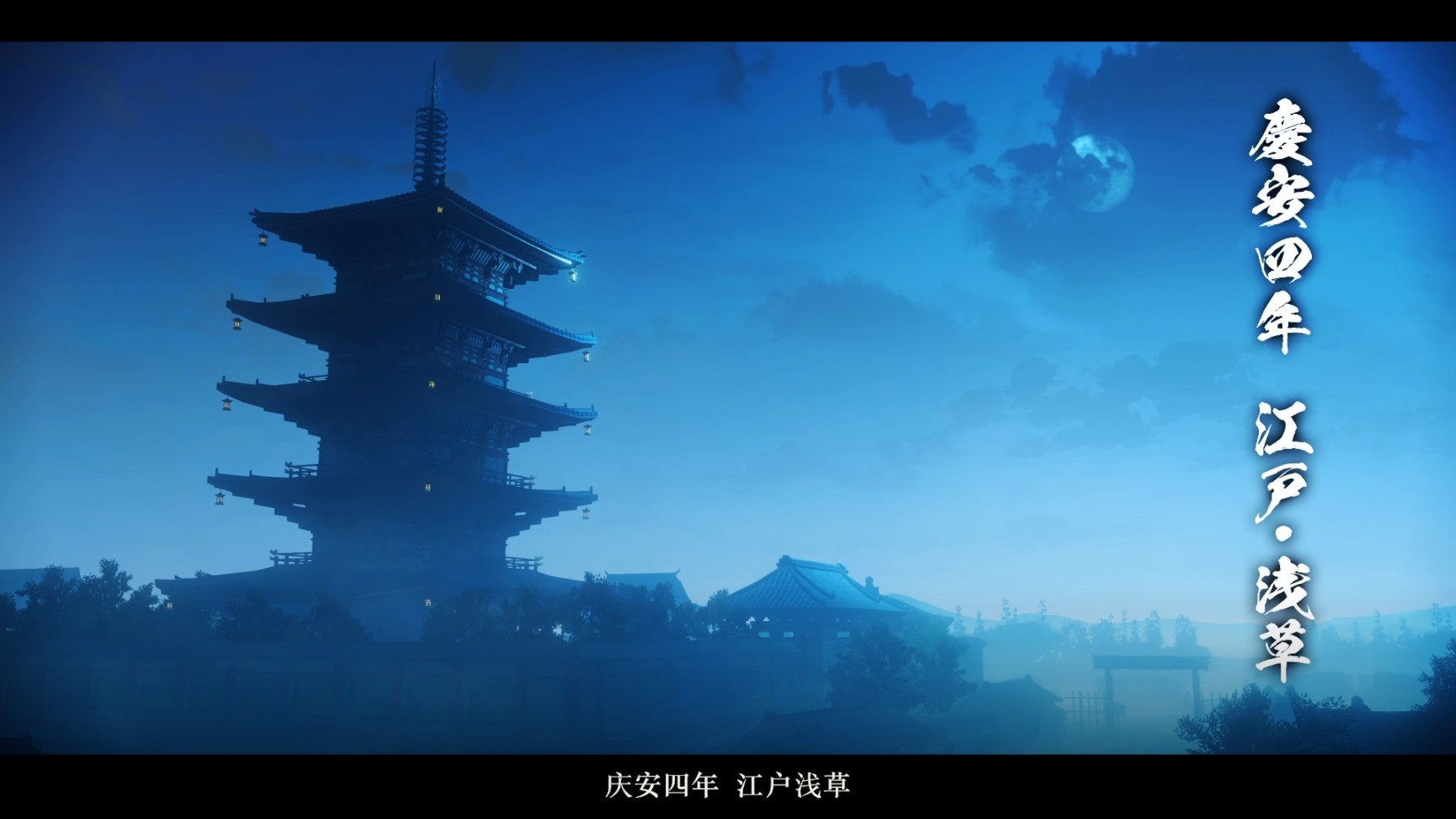

慶安四年,明月正當空。

這個被後世冠以江戶之名的時代,正沉溺於“和平”的蜜糖中:此時正是公元1651年,即使距今最近的大阪之陣,也已是三十六年前的戰役了。江戶幕府德川家為永享太平之世,行武斷政治,鎮島原之亂,限船隻往來,以鎖國之策扼殺不穩定因素於搖籃之中。

多管齊下的強權政策可謂是成效顯著,當指針滑向慶安四年時,整個日本島都彷彿沉入了午夜的靜謐當中,江戶城在月光下沉沉而眠:戰亂不再,市井繁華,安居樂業……只是,藉著夜色的掩護,平和的日常之下,暗流正洶湧。

本應禁止外船來訪的沿海港口,一艘來自歐洲的蓋倫船悄然停泊;大洋對岸已發生了翻天覆地的變化,“大明”社稷風雨飄搖,在此關頭,一位中日混血兒踏上故土,只為求得援兵;江戶城內,異變四起,數名武士橫死街頭,浪人流竄於市井之間,妖魔出沒傳聞不斷,一時之間人心惶惶。

與此同時,一位身居淺草荒區的青年正繼續研讀著師父留下的遺本,心無旁騖地磨礪著在和平年代已然沒落的劍術,彷彿江戶城這風雨欲來之勢,皆和自己毫無干係。

他不會想到,自己註定要被捲入到一場本不應該出現在日本的魔術儀式中,並在這場紛爭中見到自己已經死去多年的師傅,和那位命中註定之人。

這就是發生在日本江戶時代的亞種聖盃戰爭,盈月之儀的序幕——也是遊戲《Fate/Samurai Remnant》故事發生的舞臺。

和風聖盃戰爭,是大部分玩家對於《Fate/Samurai Remnant》(下稱《FSR》)的第一印象。

不同於現代的冬木市,江戶城為這部作品增添了幾分並不尋常的和風氣息:獨特的市井文化,涇渭分明的武士及浪人階層,古韻猶存的街道風光……光是在題材元素和視覺呈現上,《FSR》就做足了差異化,在“標新立異”上可謂是下足了功夫。

江戶風光,不失為一種賣點。

但《FSR》無論如何折騰,都逃不脫來自Fate系列粉絲的終極拷問:我聖盃戰爭呢?

無論是Fate系列作品還是其背後的型月世界觀,故事的底層世界觀設定及邏輯一向是最為關鍵的部分,也是原作者奈須蘑菇的創作守則之一。

那麼,為何亞種聖盃戰爭會發生在十七世紀已開始封閉國境的日本?

這個問題需要兩個答案:其一是設定的合理性,即聖盃戰爭這一魔術是如何跨洋而來,又是如何得到幕府首肯的;其二,則是故事層面的完整性,也就是,聖盃戰爭能為十七世紀的日本和被捲入紛爭的御主們帶來什麼?

這兩個問題就如同聖盃戰爭的兩端,一頭連著魔術的起源,一頭繫著生者與死者的慾望。

就連英靈的職介都被換成了和風樣式。

而答案,藏在御主的身份之中,成為了故事的切入點。

![]()

一 糾纏在現實之間的幻想

第一個答案,也是遊戲的謎底之一,即盈月之儀的發起者是誰?又究竟有何目的?

在《FSR》中,他就是最後一位正式出場的御主,土御門泰廣——已然沒落的陰陽師世族中為數不多的才能者,當代土御門家主的兄長。他的目的也非常簡單,作為傳奇陰陽師安倍晴明的後裔,通過殘缺的東洋魔術和野心謀略,復興已然沒落的土御門一族。

就如銜尾蛇般,聖盃戰爭的首尾再一次相連:盈月之儀的誕生,源於於它的終點,即實現御主們的私慾——殘缺的亞種聖盃戰爭就這樣,纏繞著江戶時代沒落的陰陽術式,在月下展開了錯綜複雜的廝殺。

第二個答案,則散落在其餘御主的慾望和歷史的殘片之中。

地右衛門,作為披著天主教外衣,實質上卻是農民革命的“島原之亂”中為數不多的倖存者,他的家人和朋友被幕府鎮壓乃至屠殺,他所有的的一切,包括人生,都成為了江戶太平之世的犧牲者。或許,通過盈月之儀就能完成對幕府的復仇吧。

描繪島原之亂的浮世繪。

鄭成功,身體裡流淌著中日兩國的血脈,這名被稱為“國姓爺”的男人在父親降清後依舊孤軍奮戰,甚至為了“反清復明”的理想手刃血親,並在型月這相似卻又存在微妙差異的歷史中親自來到日本向幕府求得援軍。或許,通過盈月之儀就能結束華夏的戰亂,實現“反清復明”的宏偉願望吧。

而他在正史中所擊敗的荷蘭駐臺統帥弗雷德裡克·科耶特雖然並未在本作登場,但其女兒多蘿西婭·科耶特卻作為時鐘塔魔術師來到日本,並於盈月之儀中取得了一席之位。或許,通過盈月之儀就能開闢家族在歐洲本土及遠洋東亞新的篇章吧。

由井正雪,這位在正史中發起了“慶安之變”的軍事學者,在型月中展現了自己理想主義的一面:在由井正雪眼中,在幕府的江戶盛世假象之下,是浪人和流民的血淚。或許,通過盈月之儀就能撕破虛假的和平,帶來真正的和平和繁華吧。

將歷史與幻想相混合,從而創造出不可思議的故事一直是Fate的強項——但這一次,《FSR》卻少見地將歷史的碎片摻入御主們的慾望和生平之中,將江戶的時代背景揉入了他們的喜怒哀樂之中,實現了人設、世界觀及題材特色的統一。或許也正因如此,在這部作品之中,從者整體的人設表現和印象,相比於各懷執念的御主們,反倒是落入了下風。

大部分無主從者都是“新瓶裝舊酒”,用以籠絡粉絲的偏好。

而縱觀御主們的慾望,會發現有一對關鍵詞尤為顯眼:太平之世與戰亂紛爭。

![]()

二 光影般的太平與戰亂

在《FSR》中,太平之世與戰亂紛爭就像是一對雙生子,光影之間,互為表裡。

為了謀得德川家的“太平之世”,江戶幕府以強權為矛,屠殺天草島農民及教徒,留下了地右衛門這一可能帶來無限紛爭的禍患——但彼時還是孩子的地右衛門又何罪之有呢?

為了理想中真正的盛世,由井正雪做好了撕裂虛偽和平的覺悟,卻被從者Rider曲解為“破壞現世”,帶來了滅世般的災禍——說到底,由井正雪和醜御前又有何實際差別呢?

為了自己心中那個獨屬於陛下的“太平之世”,鄭成功執意抗爭到底,不惜隻身挑起戰火——難道沒有戰火,就意味著太平之世嗎?

而這些一切關乎太平之世與戰亂紛爭的爭執與碰撞,其本質都是為了服務於宮本伊織與Saber這對主從的塑造。相比於其它御主和從者的人設及塑造,他們二人的刻畫更復雜,也更曲折。

迴歸於《Fate/Samurai Remnant》這一遊戲標題,Samurai特指日本古代的武士,而Remnant則可以譯為殘餘、殘渣或是倖存者。要想揭開標題的真意,就要將目光投向本作主角宮本伊織,這位看上去內斂溫和的少年,遠比看上去那樣要複雜得多。

作為宮本武藏的首席弟子兼養子,繼承了不完整“二天一流”的宮本伊織才是真正的“Samurai Remnant”,也就是“武士之殘渣”。宮本武藏和“二天一流”作為日本武士或說是日本劍士的代名詞,其事蹟和生平都踩在了日本封建動盪時代的尾巴之上——無論真正的他究竟戰力如何,“二天一流”和其名號都在歷史上留下了濃墨重彩的一筆。

但在宮本伊織的人生中,並不存在這樣的可能性。

正如宮本武藏晚年對宮本伊織所言:這個和平的時代,容不下殺人的劍法。

或許也正因如此,他才刻意選擇傳授並不完整的“二天一流”,並希望將養子與養女送入交好的世族小慄原家中,從而求得仕途——但,月史中的宮本伊織走上了和正史截然相反的道路,放棄了過繼於小慄原家的仕途之路,潛心在淺草中鑽研“無用”的武技。

造化弄人,或許也正因如此,他被捲入了人生中第一場也是最後一場事關日本命運的紛爭:盈月之儀之中。

並在這場“戰爭”之中,邂逅了命中註定的那位Saber。

![]()

三 月下邂逅的二人

就如太平之世與戰亂紛爭那樣互為光影,宮本伊織與Saber作為親密無間的摯友和戰友,實際卻互為表裡,成為了截然相反的兩個存在。

在遊戲中,無數人曾對宮本伊織說過同一句話:“你真是生不逢時。”

這是Saber與宮本伊織最相似的一點,也是最不同的一點:如果說宮本伊織的生不逢時是生於和平年代卻嚮往亂世紛爭,那麼Saber的抱憾終身就是生於亂世紛爭卻渴望著和平年代。

在生前曾被敵軍尊稱為“大和武尊”的Saber,其討伐敵國與弒神無數的過往皆為不得為之的無奈——謊稱自己遺忘了召喚現世的願望的他,其執念便是妻子的弟橘比賣命為了保護自己而自盡於海神之怒中。

Saber的本性便是如此溫柔,就連斬殺異國首領,都使他無比悲傷。

如果沒有戰亂和紛爭,是否一切都會不一樣?是否,自己就不用舉起這把沾滿鮮血的天叢雲,更不用失去珍愛之人?

懷揣著這樣遺憾的他,卻被召喚到江戶這一相對和平和繁榮的年代——就彷彿一面鏡子,映照出宮本伊織的彷徨與不甘。

為了突出宮本伊織對武道近乎於病態的追求,《FSR》將真結局的暗示和宮本伊織的執念具象化為了《FSR》中的戰鬥機制:作為一款和無雙頗有幾分相似的ARPG,作為劍術高手的宮本伊織在對陣凡軀時自然如切瓜砍菜般順暢,但在面對精英妖魔與從者這類神秘側的敵人時,就必須耗費大量時間削減對方的“外殼槽”——這一被相當部分玩家詬病為坐牢戰鬥體驗的機制設計,也側面說明了宮本伊織對劍術的痴迷與狂熱。

在解鎖空之型前,玩家往往都需要通過Saber的招式來破除敵人的“外殼槽”。

在一週目的兩條正常遊戲路線中,二人會攜手擊敗強敵,最終毀掉盈月之儀這一扭曲的術式,還日本與江戶於平和的日常……但,這真的是二人共用期望的結果嗎?

為何,無論是在哪條劇情線,終結了不正確的扭曲戰爭後的宮本伊織,都未曾展露笑顏呢?

![]()

四 並不圓滿的盈月

《FSR》的一週目體驗,並不圓滿。

坦誠而言,是瑕疵很多,大大小小的各類瑕疵。

空之型解鎖之前磨洋工般的刮痧戰鬥,Lancer糟糕的角色性能,諸如摸貓等各類探索體驗缺陷……而問題最大的,則在於整體表現還算不錯的主線劇情間穿插的各類劇情“槽點”。

幾乎沒有意義的糟糕交互機制,成了每條差評中的常客。

沒錯,就是槽點,太多糟糕的細節處理:太過工具人和湊時長的無主從者們,莫名其妙到有幾分好笑的Lancer主從,匆促的結局,兒戲般的反派塑造等等等等,甚至沒法一一贅敘。

但在我看來,這些問題的本質,在於“全員工具人”:在真結局的體驗之後,我認為幾乎所有主要御主和從者,其人物設計和刻畫,都是服務於Saber這對主從的人物塑造。

土御門泰廣,作為設計篇幅最少最單薄,死法最草率的表黑幕——這一角色的人設根本,是作為“Onmyouji

Remnant(陰陽師的殘餘)”來反襯宮本伊織這位“Samurai Remnant(武士/劍士之殘渣)”,暗喻作為逆時代大流者那讓人敬佩又讓人覺得可笑的執念和末路。

無論在哪條線都死相潦草的黑幕,諸如這類的劇情問題有相當之多。

地右衛門,這位莫名其妙且被相當玩家討厭的重要角色,則是為了對標具有相似悲慘身世的宮本伊織,刻畫幼時所見“地獄”對他們造成的內心創傷,進而通過這種衝突和相似之處合理化男主的人設塑造。

由井正雪,其理想更像是一場關於太平之世與戰亂紛爭的爭辯,從而更自然地引出Saber和宮本伊織衝突的必然。最後更是直接淪為“一線光明”結局的工具人,為推進劇情獻出了自己短暫的一生。

就連李書文作為無主Assasin在《FSR》中登場,很可能都是為了在二週目提醒宮本伊織“武道,即是以殺證道”,從而對真結局進行鋪墊。更別提Caster、Assasin和Rider三位從者,幾乎完全是為了凸顯Saber的對神性特攻及身世人設。

由此看來,《FSR》的主線設計,更像是為了醋包餃子般的劇情設計——也就是說,如果沒有打通二週目的真結局,甚至很難算是真正體驗過《FSR》的故事劇情。

這種並不圓滿的遊戲體驗和劇情設計,最終導向了“並不圓滿”的真結局——但這個“並不圓滿”,並不算是設計上存在缺陷,恰恰相反,它昇華了整款作品的表達。

如同一輪並不圓滿的盈月。

![]()

終 但願夜不明,只因思念君

明月已盈,但仍難解寒光利劍之渴。

跟隨宮本武藏習得“二天一流”,在師傅死後繼續研讀遺作《五輪書》,甚至求學於師傅的死敵佐佐木小次郎,討伐作亂的浪人和強盜……即便如此,這些依舊無法填滿宮本伊織的心,與劍。

在盈月之儀中與強者甚至於英靈們戰鬥,讓宮本伊織一次次衝擊著劍術的界限:糅雜東洋魔術技藝的風之型!摒棄雜念背水一戰的火之型!將“二天一流”鑽研至極以至於能斬斷虛空的空之型!

還在更進一步!將宮本武藏的“二天一流”與佐佐木小次郎的“燕返”相結合,將作為從者Berserker的宮本武藏擊敗,成為摒棄人性的劍鬼!

即便如此,還是不夠!還得修煉出更強的劍術!遭遇更強的敵人!最終,超越幼時所看到的,片刻便屠盡山賊救下自己但卻不曾留步的最強一劍。

明月已盈,但仍難解寒光利劍之渴。

一週目結局後,《FSR》以這樣一句隱言,暗示了真結局中二人必然的終途:主從二人,或許在江戶盈月下邂逅的那一瞬間,就已註定會拔劍相向。

所以,宮本伊織決定留下偽聖盃“盈月”,讓其作為災禍留存於世,吸引來更多強者與英靈,從而繼續磨礪自己的劍道。

盈月之儀的最後一戰,是宮本伊織與Saber這對主從的殊死對決:

一方,為了追求劍道的登峰造極,渴望通過“盈月”來招致紛爭與災禍。

一方,為了捍衛江戶百姓的和平日常,越過“盈月”彌補自己生前的遺憾。

這場對決沒有對錯,沒有高低,只是註定分道揚鑣的摯友、夥伴、戰友為了一生也難以觸及的執念而拔刀相向。

何其悲壯。何其悽美。何其酣暢。何其遺憾。

盈月之下,刀劍交錯,只此一招,勝負瞭然。

宮本伊織棋差一著,敗於大和武尊之劍下。

但,宮本伊織贏了:至此一生,被捲入盈月紛爭,與無數英靈豪傑交手。最終一戰,作為摯友、夥伴、戰友死於日本史上最強者之一,大和武尊之手!快哉快哉,了無遺憾!

而大和武尊,輸了:再次現世於故土,依舊為了追求理想中的那個太平之世,拔劍殺敵無數。最終一戰,為江戶之和平,斬御主、知己、故友于劍下!嗚呼哀哉,命運無常。