在獨立後,美國的國家主義和民族主義滲入到了社會的每個角落,諾亞韋伯斯特開始撰寫他的《美國英語字典》,從語言文字的角度論證美國的獨立性,眾多文學家和劇作家也開始撰寫與美國獨立戰爭/美國精神相關的作品,著名的華盛頓斧劈櫻桃樹就誕生於這個時期。 受此影響,這一時期新建學院的所在地大多以古代歐洲文化中心命名,例如牛津和雅典,普林斯頓的董事會更是提出要把新澤西建立成美國的雅典。

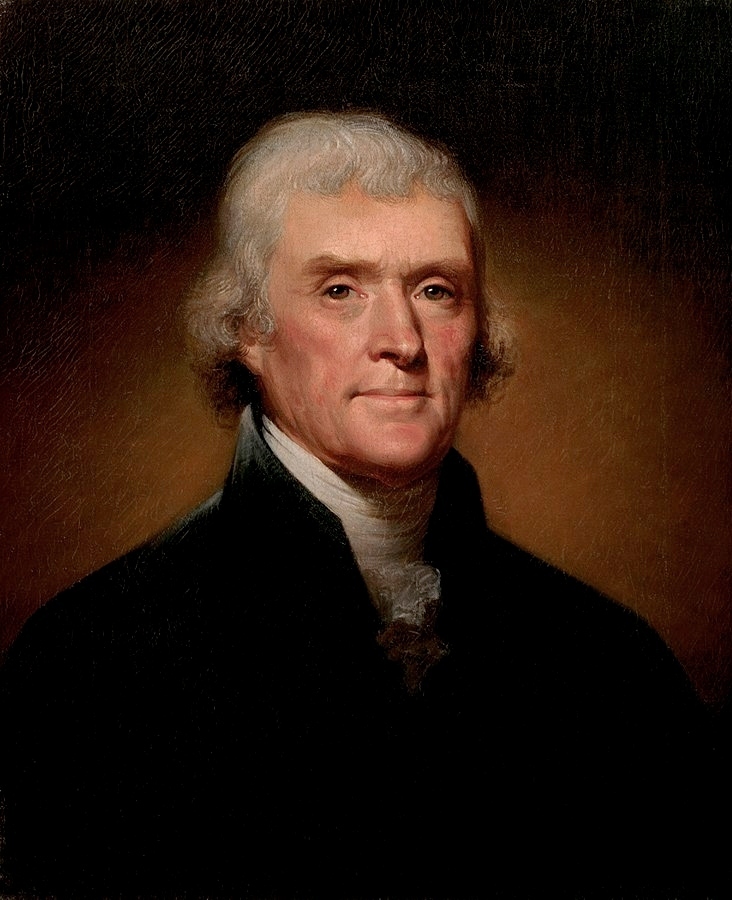

然而新生的美國並沒有實現山巔之城的理想,鬆散的邦聯面對瀕臨崩潰的財政狀況和多地爆發的叛亂,根本無力幫助同樣千瘡百孔的高等教育實現復甦。然而美國政府對本國的高等教育又提出了更高的需求,這一方面是因為信奉共和制度的國父們深受孟德斯鳩影響,堅信只有發達的高等教育才能培養出高素質的國民,為民主政體打下社會基礎。另一方面則是由於當時很多有財力的美國人會將孩子送到歐洲大陸讀書,這無疑是啪啪打美國大學的臉,與當時狂熱的愛國主義相違背,也不利於培養建設美利堅的合格接班人。托馬斯·傑斐遜在擔任駐法大使的時候就指出,這些留學歐洲的青年們會被歐洲的奢侈與浪費腐蝕,愛上君主制和貴族制,還會丟失對祖國的忠誠。

更重要的是,美國的大學在獨立戰爭期間簡直就是反賊窩子,是社會動亂的策源地,雖然上一批反賊已經成為了國父,但誰又知道一幫壯小夥子在一起不會培養出新的反賊呢?於是,讓大學輸誠效忠成為了新時代高等教育的首要工作。1778年,賓夕法尼亞州議會規定,任何學院的校長董事和教授導師都必須宣誓自己對政府的忠誠,否則無法擔任該職務。新成立的迪金森學院也把愛國主義寫進了學校章程。而針對留學造成的人才流失和思想混亂,喬治亞州則規定任何在十六歲以下出國留學超過三年的人在回來後的前三年將被視為外國人,失去一切公職資格。

戰爭期間,許多校園都淪為戰場或被“租用”為營地。戰後,聯邦政府並沒有積極履行賠償的義務。國王學院和費城學院的賠償金徹底爛尾,哈佛大學苦等兩年才收到賠付,而受到戰火摧殘最嚴重的普林斯頓在1779年收到了政府賠付的7000多英鎊,然而由於建國後飛漲的物價,這筆錢只相當於戰前200英鎊,根本無法修復被美國人自己轟塌的拿騷大樓。

在羅德島州,曾被軍隊臨時徵用的羅德島大學依法向聯邦政府提出賠償,結果政府拖欠了將近二十年才打款。為了適應新政權,羅德島銷燬了帶有英國國王和王后半身像的公章,但捉襟見肘的財政狀況使得學校在建國十幾年後也只有不到二十名學生。眼見政府指望不上,羅德島大學的曼寧校長向曾經的校友和董事會成員積極籌款,最終學院創始人之一的布朗家族三兄弟和其後代在十幾年間先後向學校捐贈了上千冊圖書,並在1804年一次性捐助了5000美元,為了紀念布朗家族的慷慨解囊,學校正式更名為布朗大學。在政府自顧不暇的時候,這樣的私人捐贈和民間籌款成為了絕大多數學校的生存之道,也影響了未來半個世紀美國高等教育的發展模式。

政府並不是完全無所作為,只不過支持的力度完全取決於本地政府的財力。在商業之都紐約,國王大學經歷長達八年的停課停學,1784年,紐約州議會以法案的形式將國王學院更名為哥倫比亞學院,又持續投入大筆經費支持學院購入圖書和科學儀器,還建起了在當時首屈一指的教學大樓。從普林斯頓轉學來的德威特克林頓成為學校更名後的首位學生,日後更是成為了紐約州州長。同樣在州政府的支持下,耶魯大學收到了上萬元的資助,教學秩序迅速恢復,成為戰後學生人數最多的學校。馬薩諸塞州政府也承包了哈佛大學的全部公司支出,還資助哈佛醫學院的成立。

但有錢的州畢竟只是少數,在大多數政府自顧不暇之時,美國大學最初的推動勢力:宗教團體卻迎來了新的發展機遇,在一個個教會的支持下,上百所教會學校在新開拓的疆域上拔地而起,開始和政府支持的州立大學在整個18世紀分庭抗禮。大學到底歸屬於誰也成為新的一百年裡爭論不休的主題。

獨立前的九所學校中八所都有明顯的宗教色彩,色彩無非是對非本教派和非宗教內容的寬容程度。獨立戰爭期間的眾多著名人物背後也都有宗教團體的勢力支持。獨立後,各教派一方面在孱弱的政府和擴張的領土面前獲得的難得的發展機遇,另一方面,政治狂歡後的人們政治熱情遠高於宗教熱忱,相信依靠自己在新家園上的辛勤勞動就能實現救贖,理想主義的傳播也引起了社會對基督教的懷疑。為了搶佔新擴張領土上的信仰解釋權,同時與自然神教/宇宙神教/唯一神教這些離經叛道的異端抗衡,長老會/浸禮會等各個福音教派都在這個新生的國家開啟了狂飆突進的“第二次大覺醒運動”。

建國前最成功的學校當屬長老會創立的新澤西學院也就是普林斯頓莫屬,建國後長老會也參與了四十餘所大學的建立工作,尤其是在新獲得的西部邊疆地區,長老會將自己重視教育/培養高質量神職人員的思想貫徹到了開拓的前線,一所所學校成為了新領土的社交中心。在東部,雖然哈佛已被否認“三位一體”的唯一神教派佔據,但宗教風氣最保守的耶魯又一次扛起了宗教復興的大旗,第一次大覺醒運動的領袖愛德華茲的外孫蒂莫西·德懷特成為耶魯校長,將耶魯打造成第二次覺醒運動的大本營。

在全國範圍內,大批福音派牧師在公開場合組織上萬人的集會佈道,核心觀點就是世俗生活再誘惑人們也應該皈依上帝和基督,必須表現出強烈的熱情,必須抵抗懷疑宗教的理性主義。和第一次大覺醒一樣,眾多口若懸河的牧師和群情激昂的聽眾都在佈道過程中出現了痙攣/抽搐/昏厥的現象,新的宗教狂熱整整影響了一代人,壓過了理性主義的光輝。年輕女性/黑人/印第安人等此前受到邊緣化的群體也參與到這場運動中,出現了黑人牧師和印第安化的基督信仰都成為宗教傳播中的新現象。

第二次大覺醒運動成功的一大原因是其與美國的國家意識充分結合,神職人員似乎在新大陸開啟了跨海輸出的十字軍東征,對抗的異端就是歐洲大陸驕奢淫逸的生活方式和質疑上帝的理性思想。深深紮根本土的福音教派隨著美國的擴張在西部前線開枝散葉,並且以學院為中心開展新時期的宗教戰爭和軍備競賽,一方面著眼於教化被廣袤西部的世俗生活深深吸引的人民,一方面對抗其他教派的勢力擴張。

俄亥俄州是新時期學院狂熱的基地之一。1811年,約翰·W·布朗牧師為了俄亥俄州新成立的邁阿密大學在全國奔走籌款,在白宮空手而歸,在肯塔基議員那裡拿回來了5本歷史書,從普林斯頓校長那裡討到了5美元,在特拉華州收穫頗豐,有25美元。最終一圈走下來,布朗牧師籌集到了700美元和一車書,然後不久後他就在邁阿密河中溺水身亡。布朗牧師的經歷其實反映出當時宗教支持下的學院狂熱與社會經濟之間的嚴重衝突。當時就有人提出“在這片土地上,我們建立了一些不需要也無法維持的學院”,而當被問及原因時,答案則是“每個人都在這麼做。

從1830年到1861年新成立的133所學院全部與各種教派有所聯繫,只不過受制於生源不足/教學觀念落後等原因,這些宗教狂熱下野蠻生長的學院大多都沒能活到下個世紀。整個內戰之前,倒閉的學院可能多達700餘所。

回顧哈佛普林斯頓等殖民地學院,殖民地政府甚至英國王室的許可都是學校得以成立的必要條件,即使是先上車的學校也必須後補票,學校董事會也通常會給殖民地總督等政府要員留上幾個席位,體現學校與政府的合作,這種半公有半私立的性質是殖民地大學的底色。然而到了十九世紀初期,宗教學院的私立屬性得到了強化,政府的管理被排除在新成立的學校之外。 出現這種局面一方面是由於政府無力有效掌控廣袤的新領土和跟上新學校成立的速度,但另一方面也是因為政府從獨立後就在有意識地減少與教會在高等教育領域的合作,開始探索公立大學的發展道路。

迪金森大學是獨立戰爭後成立的第一所學院,創始人本傑明·拉什倡導基督教共和主義,希望以高等教育作為宗教和政府合作的抓手,但在實際執行過程中,賓州長老會的勢力在政府提供的地皮上佔據了絕對的優勢,政教合一的辦學宗旨成了一句空話。類似的事實終於讓各州政府開始重視獨立的公立大學的價值,開始琢磨將高等教育置於自己的掌控之下,特蘭西瓦尼亞大學/喬治亞大學/北卡羅來納大學等留存至今的學校就是在這樣的背景下誕生的。 建立自己的學院和招安已有的學院,是接下來一段時間擺在每個政府面前的課題。