——第一粒塵砂的誕生

上世紀八九十年代,在日本RPG圈子裡兩頭龐然大物正打得不可開交,一方憑藉著鳥山明成熟而極具辨識度的畫風與快速搶佔市場的先機優勢穩坐江頭,一方則憑藉著新穎的橫版第三人稱回合作戰與出色的劇本演出後上而爭,打響了“幻想”的名號。

就在兩方大佬誰也不讓著誰,齊頭並進不斷在日式RPG領域綻放光熱之時,別說是坂口博信了,就算是崛井雄二也不會想到,這位曾經與自己在《少年JUMP》中連載FC專欄的摯友宮岡寬,會在這時帶著他那沉重的履帶如此突然地轟隆駛入戰場,在紅白機黃金時代最後的餘暉中打出這極其叛逆的一炮,而這一炮,便是初代的《重裝機兵》(Metal Max)。

當然,《重裝機兵》絕不是毫無徵兆降臨的異軍。要說曾與崛井雄二合作,並指導《勇者鬥惡龍》三部曲的迷宮設計與劇本修飾的宮岡寬,在與崛井辭別後便著手成立了自己的開發組Crea-Tech。經過短暫時日的發展,很快就憑藉其旗下出品的優質桌遊吸引到了以生產街機卡帶元件起家的老牌遊戲廠商Date East的關注,兩方一拍即合,決定藉著當時RPG的火爆熱潮來搞個大事情。

憑藉早年間開發經驗形成的獨到見解,宮岡寬對於RPG的設計思路有著獨屬於自己的一套邏輯,他認為既然“勇者”和“幻想”都執力於呈現劍與魔法的奇幻世界,那自己就反其道而行,來做一個關於人與廢土的未來荒野。

而這個想法其實並非偶然,在二十世紀世界大戰與現實核威脅拉扯僵持的環境催化下,“廢土文化”作為一個緊密結合於客觀背景的題材風格在文學娛樂領域中興起。由梅爾吉普森主演的《瘋狂的麥克斯》(Mad Max)正是如此時代下誕生的經典B級Clut風作品,這片因核戰後而文明盡毀,幾乎每個角落都充斥著野性暴力的荒涼末世,為後來的不少創作者提供了關鍵性的靈感。但同時值得注意的是,《瘋狂的麥克斯》中刻畫的場景和情節還並不能算是現在語境下所認知的“廢土”,雖然秩序已處在分崩離析的邊緣,但社會整體卻還維持著相對正常的運作體系與邏輯。

在《重裝機兵》23週年訪談中,宮岡寬就曾公開談及這部作品背後自己的考量。在1965年上映,由肯·安納金執導的戰爭電影《坦克大決戰》和當時電視熱播的美國大片《北非沙漠行動》對幼時的宮岡寬影響深遠,他也正是籍此而愛上了坦克戰車等軍事目的下衍生迭代的鋼鐵造物,並帶著“坦克失去彈藥和燃料後只是一堆廢鐵”的理解,把這份獨特的想法帶入了《重裝機兵》的開發工作中去。而另一面,宮岡寬也從西部劇中汲取了不少靈感,並認為賞金獵人的設定和荒蕪的冷血末世有種說不上來的絕佳相性。

於是在《重裝機兵》項目的初期企劃階段,宮岡寬就敲定了遊戲圍繞的三大核心命題:坦克、末世和西部賞金獵人。由於三個元素之間的相輔性極強,宮岡寬在構造世界觀和設定上也十分順利,這款不管是從題材上還是從內容上都與當時的RPG主流風格相比顯得極其特殊和叛逆的作品,終於在1991年迎來了發售。

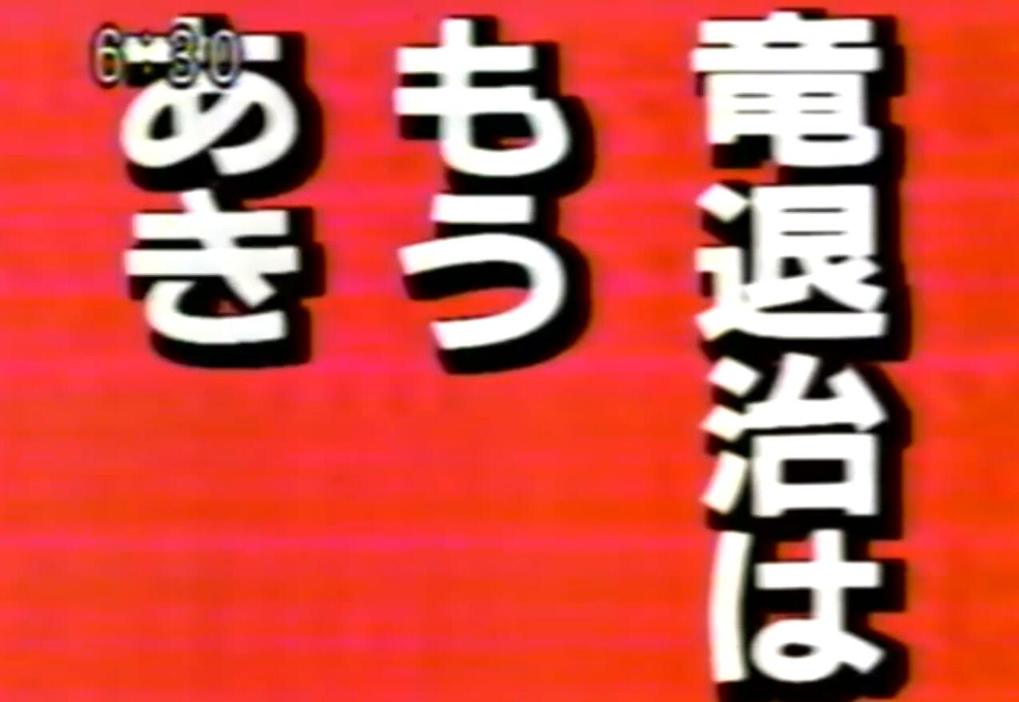

“鬥惡龍都鬥逆了!來玩人與戰車的RPG——METAL MAX!”

鮮紅的大背景,加粗的大白字,讓人大呼“直接報《勇者鬥惡龍》身份證得了”的廣告詞,無疑展現了《重裝機兵》潛藏的自信與野心。

雖然作品質量不俗,高度開放的世界體系和極其自由的探索模式都在一定意義上打破了JRPG的固有設計框架,贏得了一眾粉絲追捧的同時更榮登了1991年度FC部原創作品的第一位。但高口碑的光環之下,卻是與預期相差甚遠的銷量。對比同期兩大龍頭“勇者”與“幻想”動輒兩三百萬的出貨,《重裝機兵》的初戰雖然告捷,但15萬份的成績依然顯得有些可憐。

宮岡寬一面想著《重裝機兵》作為剛剛乍到的新IP,面對玩家更為謹慎的審視也十分自然,抱著只要在下一作繼續延續同樣的風格和水平就一定能走向成功的鬥志轉身投入到了續作的研發中去;另一面卻絕不會想到,這款在日本銷量遠比競爭對手低了好幾個量級的作品,在之後將會在彼端的中國掀起一股完全不亞於“勇者”和“幻想”的熱浪。

二十世紀和二十一世紀交接的那幾年,中國本土的遊戲圈十分複雜,受制於環境和政策原因,盜版FC遊戲機早在90年代已然展開鋪貨,在二十一世紀初的幾年內幾乎就傳遍了大江南北的每個角落。而《重裝機兵》則憑藉著較早的漢化並進入市場的優勢,成為了不少中國玩家JRPG的啟蒙之作,更在當年的遊戲社區“日攻論壇”上催生出一片熱火朝天的景象。

在這之後,二次創作的風潮自然也借浪興起,誕生了不少玩家自發自制的以《重裝機兵》為原型的同人遊戲作品,大名鼎鼎的《重裝機兵:夢想起飛》正出自當時。

只是中國玩家們再如何肯定這份蘊含在荒原廢土間Crea-Tech的才華,再怎麼欣賞每次開屏時所浮現的Date East商標,都不會對另一邊《重裝機兵》在日本舞臺跌宕起伏的命運產生多大的影響。

從1999年開始,Date East雖然還維持著表面的光鮮,其背面的財政矛盾卻已逐漸浮出水面,早期在彈珠檯領域投入的心血都隨著市場的萎縮轉變而付之東流,再加上《重裝機兵》沒能為Date East帶來預想中的短期效益,這家老牌遊戲廠商最終在2003年的6月壽終正寢,迎來了破產倒閉。

突如其來的動盪對Crea-Tech和《重裝機兵》而言無疑是一場噩耗,《重裝機兵》的版權歸屬深陷於漫天的法律訴訟形成的泥沼之中寸步難行,同時也使得原本預計在2003年5月底發售的《重裝機兵:迴歸改》因故夭折,讓只公開過演示宣傳的《重裝機兵:荒野之眼》死於襁褓,成為了重裝機兵發展史上聞其聲卻不見其形的“幻之一作”,讓許多玩家開始對這個系列失去了原本的期望與信心。

之後,《重裝機兵》無奈改頭換面,從原來的《Metal Max》改為了《Metal Saga》,與角川遊戲和Success等廠商展開合作,縱使是在版權問題拉下落幕的2010年後,在眾多主客觀問題的纏繞下,《重裝機兵》也逐漸喪失了足夠的資本和能力重現當年的那般優秀品質,算是在一路的磕磕絆絆中迎來了自己的30週年慶。而如今再回首遙望當年對標叫板的《勇者鬥惡龍》和《最終幻想》,只讓人多少覺得有些感傷與唏噓。

“世界上許多天才的作品往往在商業上一敗塗地,直到許多年過去後,人們才逐漸認識到它的價值,但可惜的是,天才的聲音已戛然而止。”

《重裝機兵》源起的那一顆微小的塵砂本應該具有更強大的潛力與能量,但跨越傳統的玩法系統和極其叛逆的遊戲主題,以及發展途中遭遇的多重變數,都讓這顆塵砂逐漸被掩於複雜迷亂的風霜之下,成為了某種意義上名副其實的“時代眼淚”。

——廢土、戰車與賞金獵人

一片“廢土”需要什麼?

喧囂的風沙,四伏的危險,癲狂的瘋子,咆哮的引擎,爆裂的火藥,還是四處彌散的硝煙?

“廢土題材”作為一門在二戰後才開始大行其道的類災難選題,在一定程度上所承載的確是普通民眾基於現實境況的憂慮與思考,而“廢土”敘事的本質,往往就是平凡的普通人在不可抗力量的摧殘下,於肉體層面亦是於精神層面的“掙扎求存”。但實際上,這種“廢土”所營造的特殊氛圍在西方語境中並不新鮮,根植在美國人心中的“西部情結”在某種程度上便於“廢土”題材下獲得了更深層次的暗示與體現,荒野深處尖嘯的車輪就如同西部邊境奔騰的馬蹄一樣兇狠有力地踐踏著遊離於文明之外的罪惡土壤,將善惡黑白的界限踩散成無足輕重的碎末。因此《重裝機兵》裡將“廢土”和“西部劇”等題材內經典元素交融結合的設計理念也並非無跡可尋。

例如《瘋狂的麥克斯》中,全片的劇情圍繞著公路通緝犯“黑夜騎士”的意外之死為核心展開,從另一層面上理解亦然也是一種西部獵人文化在末世廢土環境下的隱性延伸,是集成了虛無與瘋狂等元素色彩之下的,人類在多重壓力捆綁中的無力掙扎與情緒宣洩。

而與傳統“廢土題材”的表現形式略有不同的是,《重裝機兵》還在災難式的大背景裡植入了人們對於科技高度發展下“智能危機”猜想的莫測而產生的心理恐懼。

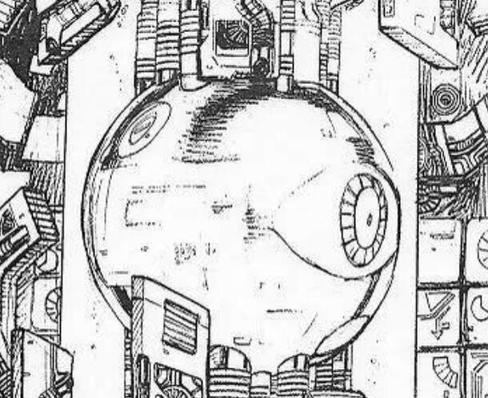

《重裝機兵》的整體劇情環繞一場幾乎改變了人類文明的“大破壞”進行,而這場“大破壞”的幕後黑手卻是一臺由人類研究打造的,致力於改良地球生態環境造福人類的超級電腦“諾亞”。經過計算機系統的縝密計算與推理,“諾亞”最終所找到的改良地球生態的最佳途徑,便是毀滅人類本身。於是在2033年,“諾亞”發動叛變,利用一切手段滅殺人類。“諾亞”便自然成為了遊戲中善惡黑白最為模糊的聚焦所在,究其根本,它也不過只是一個機械地尊崇人類命令執行著高度智能化策略與行動的工具。而這場超級電腦對人類文明的沉重摧殘,被人們稱為“大破壞”。

初代《重裝機兵》的劇情,就發生在這場“大破壞”之中,遊戲地圖中隨處可見的斷壁殘垣和鋼鐵廢墟,和沙漠中張裂的一個個彷彿被硬生生撕扯開的漆黑溝壑,當曾經協助人類流水線作業的機器變成了追求殺戮的兵器,當曾經常見的生物也異化為了駭人的怪獸,無不在向玩家滲透著世界已近盡頭的濃烈意味。

而《重裝機兵》所展現出的跨傳統的超前性與叛逆性,除了把現實中存在的沉重命題與未來困境融入大背景敘事裡骨頭的每一寸之外,更把這份人類在如此滅頂天災之下無能為力的麻木與迷茫像一根根鐵灰色的細針般毫不見血地深深刺入遊戲裡的每個部分。

在當時傳統JRPG的敘事中,主角往往會抱有某種使命感而踏上征程。例如在初代《勇者鬥惡龍》中,擁有勇者羅德血脈的主角受命於國王,打敗巨龍拯救公主;或是在《最終幻想》中,被命運選中的四位光之戰士臨危受命,奪取水晶拯救逐漸崩潰的世界。

但在《重裝機兵》中,主角雷班納卻只是一個普通人,他既沒有傲然群雄的基因血脈,也沒有被命運**的偉大任務,他只有一個同樣平庸的父親與姐姐,卻因嚮往著“賞金獵人”的生活而被父親逐出家門。

相比起其他JRPG裡明確的主線和目標,《重裝機兵》裡玩家除了“當一個賞金獵人”這樣異常模糊化的身份認同之外,就幾乎沒有其他強制性的引導來替玩家做出所謂正確的抉擇。玩家可以隨意接取委託處發佈的通緝懸賞令,也可以在廣闊地圖上漫無目的地遊蕩,一旦玩家覺得無聊,甚至還可以回到父親處默然隱退,用極其草率的形式迎接遊戲的結局。

“世界絕不會因為你而停止運轉。”

末世之下,玩家能很明顯地感受到每個倖存者心底的那道不堪一擊的追求都在《重裝機兵》的世界被蹂躪得粉碎,每個倖存者眼眸深處的那一份在拉扯中不斷沉溺的迷茫也將時刻跟隨著玩家看似匆忙得富有意義實則缺少實感的腳步。

在這片有限卻又無限的荒野中,玩家追尋價值的方式也僅僅只是獲取更多更強的坦克戰車,改裝威力更大的火炮和機能,再去擊破一個又一個受到通緝的敵人。而這種循環的本質,仍然是一種被正義化的殺戮。

為了更好地戰鬥殺敵,玩家必須要去獲得更高的等級和更強的裝備,為了更好地戰鬥殺敵,玩家必須要去全方位改良戰車的屬性,可笑的是,為了戰鬥殺敵的背後仍然只是為了戰鬥殺敵,這是玩家在這個荒誕世界下僅存的,在廢土中狼狽地尋找自我存在與價值認知的方式。不管是在酒館中酩酊大醉的大叔,還是在店內熱心經營的技工,都似乎只是看似穩定的社會表象下深陷於自我麻木的機械。

或許是受限於當年的資金問題,或許是另有潛藏的伏筆與表達的內涵,遊戲全程也幾乎沒對這個導致了世界破壞的超級電腦“諾亞”有太多渲染,究竟是尋常民眾真的對科技高度進步的所謂“終點式”造物毫不知情,還是單純想掩蓋這一份催化自我毀滅的黑歷史不得而知,而其結果則使得玩家遇到“亞諾”幾乎是以沒有鋪墊為前提的情況之下發生的。“諾亞”就彷彿是個與尋常BOSS無二的機械型敵人,只是不管玩家如何打敗和擊破它,它都會再一次重新出現在電纜錯綜散亂的冰冷機房盡頭。

雖然在官方的正史中可以知曉“諾亞”確實已被成功破壞,但初代《重裝機兵》的開放式結局無疑進一步加深了這個世界所傳達出的蒼白與頹廢。玩家們期待著在擊敗“諾亞”後迎來鑼鼓喧天的勝利BGM和英雄少年們拯救世界並流芳百世的高燃圓滿橋段,然而事成後玩家們所實際迎來的卻只是主角一行在某個不知名洞窟中甦醒,“亞諾”仍然存活,世界上的每一寸焦土依然漆黑無比。

《重裝機兵》的荒野式浪漫正是以這種極端虛無卻又真實到讓人本能抗拒的方式填充在遊戲的每一個細節當中,當玩家駕馭戰車橫穿沙漠,擊殺一個又一個懸賞犯人並一次又一次地向超級電腦“諾亞”發起挑戰,在黑與白碎裂的世界體系下,玩家的歷見比起所謂拯救世界的偉大壯舉,倒更像是渺小的個體對於人類命運的曇花般短暫而無力的救贖。

這場救贖或許根本無從讓世界恢復原狀,也無從把人們從麻木中解放,更沒法讓父親和姐姐過上更幸福的生活,但卻能在某種意義上打破遊戲與玩家之間那層不可視的電子壁壘,以遊戲內核深處對現實與未來的探討,激起屏幕前每一個玩家的想象與思考,讓這場由宮岡寬打造的以廢土、戰車和賞金獵物組成的荒野冒險,得以真正化作玩家腦海中一段難以磨滅的深刻記憶。

——在名為文明的遺骸之下

“基本上說,我也是堀井雄二敘事流的人,我和他在講故事的手法都差不多。但有一個重要的區別是,堀井喜歡圍繞著過去到現在這段時間序列來說事情,而我卻不是。電視劇裡經常會出現諸如兩個生死互搏的人實際上是非常要好的朋友,過去曾經一起快樂的玩耍之類的,寫這種橋段的人非常多。從這點來說,人確實是活在記憶中的,對其有共鳴也是很自然的事情。但我想創造出和那些不一樣的東西。因為如此,《重裝機兵》才能來到這個世界。後來這個遊戲經常有人說就是一個純粹的‘殺戮世界’,我想這也許是在創作的時候盡全力排除了上面說的那些要素之後造成的結果吧。” ——宮岡寬

宮岡寬在《重裝機兵》中對世界概念的重構以及玩家不被系統預設所引導的探索趨向,完全與傳統JRPG的王道式劇情背道而馳。這個世界似乎根本就沒有傳統意義上的英雄,有的只是被無限模糊化的善惡,與被無限邊界化的理智與瘋狂。

如今,以“廢土”為風格的後啟示錄主題作品層出不窮,不管是影視領域的《伊萊之書》與《末日危途》,還是電子遊戲領域的《輻射》系列與《地鐵》系列,為了昇華故事性色彩和歌頌精神信仰於人強有力的支撐,往往都把資源匱乏與不安四伏狀態下的人性光輝放到最大,來完成作品內核表達力的塑造與強化。

但溯其根本,這些作品往往都無法擺脫討論關於“當人類文明皆化作過去的殘骸時,我們還能做些什麼”的命題。《輻射》和《地鐵》都在一定程度上給予了我們答案,把人類的最後一絲尚存的力量加以連結,在絕望的終點開闢出新的希望起點,立足於受盡摧殘的現在,展望微光流轉的未來。這種無形中把整個人類群體的命運抱團,努力在末世生存的力量,為玩家灌輸著在廢墟殘骸間行走的動力,也在為玩家鞏固心中堅定向前的信仰共鳴。

而在宮岡寬構設的世界中,這種在“廢土題材”中相對普遍的價值趨向卻被幾乎完全逆轉,人類看似在名為文明殘骸下延續著所謂的文明,卻終究是一場貌合神離的假面舞會,他們麻木、散漫、瘋狂,展現著氣息濃郁的無厘頭朋克。

宮岡寬筆下的廢土式浪漫與其說是一種後啟示錄下的獨特“美學”,不如說是一種由虛無和現實交融下產生的“醜學”,雖然遊戲也有不少諸如紅狼肉身抵抗戰車等意圖凸顯人性光芒閃耀的重要橋段,但悲涼的氛圍基調,蒼白而頹廢的社群人心,和流散在地圖四處作惡的懸賞怪物,共同搭築起了一出將“廢土困境”與“智能危機”相雜糅的舞臺劇。

是將濃厚的反戰倡議高聲吶喊,還是將環境保護的口號大力宣揚,是把道德抉擇下基於人性的善舉鑲金嵌鑽,還是把英雄式角色的無畏表現得盡致淋漓,不可否認這些表達下萬變不離其宗的本質仍然是一種“廢土題材”作品立足於現實,反思於未來的啟示傳達。

宮岡寬在《重裝機兵》中的設計雖然有著極其強烈的叛逆性質,但卻依然借用這一片廢土荒野,向玩家不斷傳遞著一種隱形的信念:別麻木,別放棄,別止步。

乘上戰車,裝填彈藥,吹響軍號,縱使被酒精麻痺,縱使被世人排斥,縱使深陷於惡性的泥沼,宮岡寬與他的《重裝機兵》也依然在向玩家,乃至向整個遊戲圈傳遞著某種起於廢土卻絕不僅於廢土的浪漫精神。

我想,那赤紅色戰車駛過落日餘暉時的隆隆聲響,大抵是值得每一個熱愛RPG的玩家都應該加以聆聽和品味的時代迴音。