作者:Florent Maurin

原文網頁

翻譯:DeepL+羅皓曦

我曾經是一名記者,然後我的膝蓋中了一箭......並開始著手開發我的第一個 "新聞遊戲"(newsgame)。 那是7年前的事了,我的動機是覺得新聞和視頻遊戲有很多可以相互學習的地方。

一方面,新聞業將世界變成每個人都能理解的東西的崇高目標對我很有吸引力。但我們(注:指新聞業)很難找到適應數字時代的最佳方式。我的猜測是,我們並不瞭解範式的改變正處於緊要關頭。在網絡出現之前,新聞業是一個建立線性話語的問題。我們在一種廣播邏輯中思考,從發行者(報紙、電視臺或電臺)到接受者(讀者、觀眾、聽眾)。但互聯網並不是這樣工作的。相反,它是一個天生的互動傳播渠道。因此,我們突然不得不考慮將新聞作為一種討論(discussions)而不是話語(discourses)來傳達。

另一方面,我對視頻遊戲的不解自明的特性(self-explanatory nature)很著迷。大多數時候,你並不真的需要教程來玩一個遊戲——你通過經驗與體驗(注:experience此處應該包含兩層意思)來理解它。它是一種自然的互動媒體,玩家通過討論(discuss)來了解他們應該做什麼,以及所講的故事是什麼。

第一次玩《超級馬力歐兄弟》時,你可以自由地把你的意大利人化身直接衝進關卡中的一個坑裡。馬里奧會死,你將不得不重新開始,但由於這一經歷,你會更新你的知識,知道你應該做什麼。這就是遊戲中的討論是如何工作的:在與"可操作的現實"(operational reality)互動時,玩家逐漸獲得了對塑造世界的規則越來越清晰的認識。

《超級馬力歐兄弟弟》的世界裡都是吃蘑菇的水管工、好鬥的烏龜和肥胖的龍。而事實上,很多人(包括我)都讚美具有夢幻般的宇宙的遊戲,因為它們常常被當作一種暫時離開現實的方式。玩遊戲(gaming)本身是一種非常真實的體驗,但大多數遊戲並沒有對我們周圍的世界說什麼——至少沒有以直接的方式。

作為一名記者,我認為將遊戲作為一種媒體來幫助人們瞭解真實的新聞和事實可能也是一個好主意。當然,我不認為它們會是所有新聞故事的完美選擇。然而,有時,例如當我們試圖描述系統(system)時,也就是說,涉及許多利益交錯的行動者(actors)的情況,我們這些記者會發現遊戲是有用的。

為了建立這樣的遊戲,首要的新聞工作仍然沒有改變:你仍然必須剖析一個主題,揭露其內在邏輯,瞭解其中利害攸關的原因和後果。唯一的區別在於這項工作的交流方式。我們必須創造一臺機器,以顯示“可能是什麼”(what could be),而不是告訴“是什麼”(what is)。當然,我們的模型將被簡化,但它們將根據與我們對現實世界的分析相類似的規則運作。然後,我們將邀請玩家來達到某個目標,通過這樣做,他們將獲得對系統本身的深刻理解。這裡似乎有很多可能性,可以證明記者去做(這樣的遊戲)和受眾去玩(這樣的遊戲)都是非常有益的。

“新聞遊戲設計”的特徵

經過幾年的實踐,事實證明,我最初的直覺得到了證實。是的,電子遊戲是以不同方式講述故事的偉大工具。是的,互動性有時遠比線性更有效,例如在強調因果關係、解釋系統如何運作或讓觀眾參與進來等方面。對於那些好奇的人(我想說):是的,創造這樣的遊戲是超級複雜的。

為什麼?因為互動性要求比線性更多的努力。一篇文章沒有太多的要求:帶著你的大腦,閱讀文本,嘗試理解它。這有時很困難,尤其是在星期一的早上,但這依舊是直接了當的。遊戲更具挑戰性,因為沒有你,任何事情都不會發生。如果你不與他們互動,你將無法理解任何事情。

因此,希望製作優秀新聞遊戲的記者面臨兩個挑戰:

- 創造一個足夠有效的(efficient)遊戲設計,以證明(玩家)所需的努力是合理的。遊戲的挑戰是否足夠有趣,讓受眾真正願意去玩它?

- 確保遊戲真正傳遞了相關的信息。玩家能否在適當的時候獲得必要的事實,以便建立合適的邏輯聯繫?

這兩個挑戰對於新聞遊戲的設計來說,既不是新的,也不是真正特有的。但玩信息(playing with information)是受到約束的。例如,一個專注於娛樂的遊戲可以被不同類型的玩家以不同的方式接受。一個人可能會喜歡《決勝時刻》,無論他對遊戲中的親美軍國主義價值觀的立場如何。相反,新聞遊戲則對其內容負有編輯責任。同樣,“經典”電子遊戲的樂趣往往依賴於過度的、誇張的情況,而新聞遊戲在理論上必須始終保持真實性(realistic)。

這是否意味著“新聞”和“遊戲”是難以調和的?我不這麼認為。正如Eric Zimmerman所強調的,我們生活在一個系統的世界(a world of systems)裡。如果不提出簡化的、更容易理解的版本供人們探索,我們就無法完全解釋這個世界了。今天的數字記者明白這一點,因為他們中越來越多的人是玩視頻遊戲長大的——他們習慣於系統驅動的敘述(system-driven narration),並在新聞編輯室中慢慢引入(這種敘述)。

現在,The Pixel Hunt(注:作者的工作室,簡稱TPH)並不是一個新聞機構。我們在過去受到委託製作了幾個新聞遊戲,但這不是我們的主要活動。我們沒有足夠大的受眾,無法通過廣告使小型的免費遊戲盈利。我們也不是一個足夠大的團隊,無法為人們提供豐富多樣的新聞報道。像《紐約時報》或《世界報》這樣的新聞室有這方面的基礎設施,我們沒有。而且在任何情況下,我不確定我會喜歡匆忙地製作遊戲——然而如果你想確保你的新聞遊戲的緊扣時事(relevant),就需要匆忙。

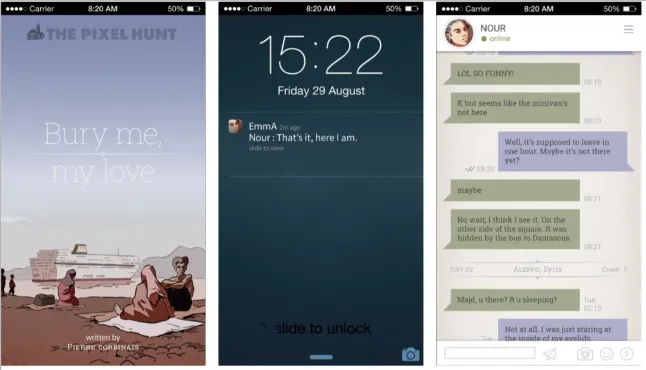

話說回來,自成立以來,The Pixel Hunt一直在製作有一個共同點的視頻遊戲:或多或少與我們周圍的世界有直接聯繫。我們與Figs合作的最新項目《埋葬我,我的愛》(Bury me, my Love)完全符合這一動態。那麼,如果這些不是新聞遊戲,它們是什麼?

是的,沒錯,你們在做什麼?

要回答這個問題,我得先告訴你一些關於The Pixel Hunt的商業模式。作為一個工作室,我們有時為《世界報》或《解放報》等新聞機構工作,但我們的主要客戶是電視製作公司。他們與我們聯繫,因為他們拍攝了一部紀錄片,並希望將其與“網絡上的小東西”(a little something on the web)相結合。他們向我們提供了很多關於他們紀錄片主題的信息,然後我們一起設計一個遊戲。更多的時候,紀錄片和遊戲由法國的一個公共網絡頻道(主要是法國電視或Arte)同時播出。然後每個人都可以免費觀看電影和玩遊戲,儘管它們往往相當獨立,但如果你同時做這兩件事,你會深入地沉浸在這個主題中。

所以你可能會想說,我們做的是紀錄片遊戲(documentary games)。並且你可能會覺得我在語義上挑剔得令人討厭,但我不敢苟同。

“紀錄片遊戲”這個名字的問題在於,它直接指向了紀錄片,即一種線性的講故事形式。大多數時候,紀錄片是一種 “非虛構”(non-fiction),儘管作者(實際上)在其中主觀地描述某種情況。它是作為一種示範而建造的,作為一種把你從A點帶到B點的方式。我是紀錄片的忠實粉絲,但我不認為視頻遊戲適合這種努力(endeavour)——至少不是用類似的方法。線性媒介和遊戲的工作方式就是不一樣的。一個想對現實世界有所承擔的遊戲應該利用遊戲的本質來做到這一點,而不是模仿電影。

有趣的是,我在一部紀錄片《遊戲加載》(Game Loading: Rise of the Indies,2015年的紀錄片)中發現了幾句遊戲設計師的名言,幫助我澄清了我的想法。我很高興聽到Nina Freeman(Cibele的遊戲設計師)呼籲遊戲故事更加多樣化——因為沒有什麼話題是遊戲不能談論的。當Ryan Green(《那條龍,癌症》 That Dragon, Cancer的作者)說設計一個關於真實世界事件的遊戲使他把現實看成是一套系統和機制時,我很有同感。當Richard Hofmeier注意到YouTube的Let’s Play頻道中人們對他的《購物車生活》(Cart Life)進行遊戲時,態度逐漸從嘲弄轉向共情時,我也能分享那種喜悅。當Christine Love解釋說她作為遊戲設計師工作的最重要部分是試圖讓人們從另一個角度看問題時,我向她致敬。我支持Davey Wreden(《斯坦利寓言》The Stanley Parable的作者之一)和他的主張,即在虛擬環境中面對複雜、不尋常的場景有助於我們在"真實"世界中變得更強大。

這些個人分享幫助我建立了一個關於我們TPH想要製作的遊戲類型的定義。我試圖通過一系列它們所遵守的規則來表述它:

- 它們直接參考了現實世界

- 它們通過一個可靠的(credible)模型來描述這個世界

- 它們允許玩家操縱(manipulate)這個模型,從而通過一個不尋常的視角看待事物

- 它們與現實不同,因為它們允許非永久性的後果,從而鼓勵玩家失敗並再次嘗試,並變得更好。

- 我們在這些遊戲中所學到的東西,伴隨著我們成為真正的人。

我提議用 “受現實啟發的遊戲”一詞來描述這一類型。儘管它們並不新鮮(想想《俄勒岡小道》The Oregon Trail),但在我的印象中,近年來,我們看到了越來越多的此類遊戲。這裡有一小部分主觀選擇的近期作品,對我來說,它們符合這個系列。(注:原文給每個遊戲配了預告片視頻,我就不配了。)

《Papers, Please》這是一個遊戲,你在一個明顯受蘇維埃聯盟啟發的世界中扮演一名移民官員。

《Firewatch》,在這個遊戲中,你扮演亨利,他的工作是觀察美國國家公園的野火。

《The Beginner's Guide》在這個遊戲中,有人讓你測試一系列短小的遊戲,據說是由一個神秘的、需要被玩家發現的藝術家創造的。

《That Dragon, Cancer》,這是一個關於一個被診斷患有腦瘤的孩子以及他和他的家人如何應對的遊戲。

《Cibele》,一個關於在2000年代末玩網絡遊戲時愛上某人的遊戲。

《Cart Life》,這是一個關於努力維持生計,同時靠打小工為生的遊戲。

《Her Story》,在刑事調查中,你試圖通過分析主要嫌疑人、受害者妻子的訪談視頻來了解所發生的事情。

《This War of Mine》,這是一款戰爭遊戲,你這一次不是作為一名士兵,而是作為一群試圖生存的平民來玩。

對我來說,所有這些作品和其他許多作品都有資格成為“受現實啟發的遊戲”,因為它們遵循了上述的一系列規則。現在我將嘗試解釋一下。

- 它們直接參考了現實世界

你有沒有聽說過現實很無聊的說法?電子遊戲愛好者經常這樣說,以解釋他們為什麼喜歡虛擬世界——順便解釋為什麼現實世界不能成為引人入勝的遊戲敘事的良好基礎。近50年來,我們一直在與大量的巨魔戰鬥,拯救大量的公主,駕駛太空飛船,通過蹲在牆後從猛烈的炮火中恢復。要明確的是,我對此絕對沒有任何意見——事實上,我非常享受。我明白,視頻遊戲迅速形成了一個以娛樂為重點的產業。我們可能想通過玩遊戲來逃避我們的日常工作、短暫地清空我們的頭腦,這些都是完全正確的動機。只是,沒有理由它們會是唯一的動機。

確實沒有任何硬性的規定禁止遊戲參考現實。我的意思是,看看漫畫。在60年代(至少在法國),它們被廣泛地視為一種只能允許虛構的故事和超級英雄的文學形式。一個主要致力於兒童和青少年的媒體,因為它本質上無法處理 "嚴肅 "的主題。然後像Art Spiegelman 和Joe Sacco這樣的人決定它曾經是(was)。(注:即漫畫被證明也可以用來處理嚴肅主題,過去那種觀念一去不復返了)

說實話,在熱衷於遊戲二十多年後,幾年前我幾乎完全不玩電子遊戲了,因為。我估計這是個人原因,但我根本無法再找到吸引我的標題。最近一波我稱之為受現實啟發的遊戲完全重新激發了我對這一媒介的興趣——我甚至創建了The Pixel Hunt,以便製作更多這樣的遊戲。這並不是說我確確實實失去了對幻想宇宙的熱愛,更多的是在吃了多年的魔幻蘑菇之後,第一次品嚐到現實的三明治多是一件美事啊(is a delight)。

話又說回來,我並不是說受現實啟發的遊戲一定要對現實進行粗暴的(heavy-handed)引用。例如,如果《Firewatch》明確指出它發生在1979年的懷俄明州(故事甚至提到了當時的地緣政治問題),《Papers, Please》並沒有直接提到蘇聯或八十年代的社會主義共和國。相反,遊戲被設定為發生在虛構的Arstotzka地區。正是遊戲的總體美學暗示了一個熟悉的歷史背景,使其遊戲性具有更深的意義。這些評論適用於地點,但也適用於人、事件……我的觀點是,直接參考現實世界並不意味著100%的歷史準確性。重要的部分是讓玩家感知和理解這種參考。

- 它們通過一個可靠的(credible)模型來描述這個世界

視頻遊戲是多媒體事物(objects)。它們結合了圖像、聲音和動畫,以一種互動的、通常是非線性的方式。當然,在遊戲中使用標準的講故事技術並不被禁止,上面提到的一些例子也做得很好。例如,《Cibele》或《That Dragon, Cancer》,都被賦予了故事,只是隨著玩家的行動而略有不同。這很好:製作遊戲並不一定意味著完全放棄線性敘事。

但基於模型的敘述(model-based narration)是遊戲中特有的東西,也是一種非常強大的(雖然是不尋常的)講故事的方式。以《Papers, Please》的計分系統為例。它被設定為根據你所犯的錯誤數量來決定你的收入。通過這樣做,它使你處於很大的壓力之下--這直接參考了社會主義專制政權下的生活可能的掙扎。遊戲系統性地敦促你進行非人化(dehumanize )——通過其規則完成這一行動。《Cart Life》或《This War of Mine》的作者使用類似的策略來傳達他們的信息。《Her Story》的碎片化視頻鼓勵我們採取真正的偵探的態度,在數據庫中爬行,注意這裡和那裡的細節,對抗預設,建立和測試理論……《Firewatch》——一個關於平庸和孤獨的遊戲——通過強迫你進入無人之地來幫助你與它的主角聯繫起來,因為它只允許你與一個主管進行社會互動,而這個主管在整個遊戲中都在無線電傳輸的另一頭。

在我看來,對於遊戲設計師來說,建立這樣的模型是一個真正迷人的時刻。他們必須決定使用哪些規則,採用哪些互動機制,設定哪些目標,以便為玩家提供他們想要談論的現實的令人信服的再現。這非常接近於在自然主義文學中書寫一個生動的描述,或拍攝一個涉及到的紀錄片場景--只是使用了視頻遊戲特有的語法。

適用於這種類型的遊戲設計的約束條件(constraints)與你製作英雄式幻想網絡遊戲、太空射擊遊戲或任何其他 "以娛樂為中心 "的遊戲時出現的約束條件不同。它的重點不在於 "玩家做什麼會很有趣?"而在於 "什麼會足夠陌生而有趣,但又足夠現實以保持可信性?"

這就是為什麼,例如,《刺客教條》系列對我來說不符合受現實啟發的遊戲的原因。儘管他們的背景和人物在歷史上是可信的,但他們使用的遊戲機制(整個Animus的事,從屋頂上跳下,無情的殺戮……)與我們的日常生活簡直太遠了。作為一個遊戲設計師,我認為將遊戲建立在可信的模型(model)上的義務(obligation)可能會像其他約束一樣,促進創造力。

- 它們允許玩家操縱(manipulate)這個模型,從而通過一個不尋常的視角看待事物

有一個問題在視頻遊戲開發者中歷久彌新:什麼是讓玩家真正沉浸在遊戲世界中的最有效技術?有些人主張採用“無聲的主角”,或者為第一人稱視角辯護。他們認為,一個隱形的英雄是不會在玩家和要完成的任務之間形成阻礙的。然而,其他人寧願賦予他們的主角以強烈的個性,因為嘿,如果英雄很酷,玩家就會熱衷於幫助(注:我猜是指幫助他/她/它完成任務),不是嗎?

無論怎樣,大多數情況下,英雄和玩家的地位是不平等的。英雄知道如何跳躍和不知疲倦地奔跑,他能夠攜帶大量的彈藥,他的駕駛技術就像一個納斯卡飛行員,他是玩家所不具備的一切。

但在受現實啟發的遊戲中,事情並非如此,而且這可能是它們最有價值的資產之一。因為被剝奪了任何超能力,英雄就變成了普通的角色—無限地接近我們這些普通人。我們可能會覺得與他們更有聯繫,因為他們根本不比我們強。我們可以成為他們。即便我們不是他們——我沒有一個患腦癌的孩子,我從來沒有把我穿著胸罩的性感照片發給我在MMORPG中認識的人,我今晚不會在橋下睡覺。但我可以是這樣的人,如果我在我們共同的現實中過著另一種生活。那另一種生活會是什麼感覺?我最接近了解它的方法是操縱遊戲提供給我的模型。

有些遊戲,如《The Beginner's Guide》,甚至更進一步。這個標題將你轉化為遊戲的主角之一,因此剝奪了你作為玩家的 "權利"。從一開始,敘述者就打破了第四面牆,向你提出挑戰:你在那裡與他討論你目前正在玩的遊戲的標題。你將玩過一系列的關卡,但他是要給你提供背景的人,告訴你到底該怎麼想。這很快讓人感到不舒服,因為分享敘述者妄想的熱情和他迂迴的解釋不應該是一種義務。你想自己操縱遊戲,但他似乎並不準備允許這樣做。而事實上,隨著故事的展開,你會發現他並不是那種看重別人意願的人。這種奇怪的摩擦,讓人感覺到惱人的真實,這就是《The Beginner's Guide》的驚心動魄之處。

- 它們與現實不同,因為它們允許非永久性的後果,從而鼓勵玩家失敗並再次嘗試,並變得更好

玩就是假裝。當然,你可能會在賭場裡破產,或者在玩《Pokemon GO 》時被車撞死(好吧,誰還在玩《Pokemon GO 》,對吧?)但大多數時候,你在遊戲中做的事情對你的現實生活沒有任何影響。因為你知道遊戲和現實之間的區別,你可以在《GTA》中享受射擊直升機的樂趣,或者在《Settlers of Catan》遊戲中背叛你的小兄弟,而在現實生活中當一個完美的紳士。這的確是遊戲樂趣的一部分。

但是,受現實啟發的遊戲並不是為了體驗奇妙的冒險或違背社會生活的規則。它們反而使你能夠練習好奇心和同情心。通過把你放在他們的模型中,它們幫助你瞭解其他人的感受。它們的虛擬性質使它們無害,但它們的教訓卻很珍貴。

我經常用非常奇怪的《Cobra Club》作為例子來說明這一點。在這個由Robert Yang設計的遊戲中,你必須對你勃起的陰莖進行精心設計的拍照,然後通過信息服務發送給隨機的陌生人。說實話,我不認為好奇心會驅使我真的分享匿名的陰莖照片,只是為了瞭解它的感覺。在眾多不這樣做的原因中,我對自己的小弟弟在不知不覺中成為全世界的名人感到不舒服。然而,玩這個遊戲讓我對這個行為的真正意義有了一個有趣的短暫體驗,自豪感、創造力、當你點擊 “發送”按鈕時恐懼感帶來的愉快的戰慄……而且它還帶著一絲滑稽,立即化解了任何尷尬的感覺。最後,儘管我沒有在現實生活中成為俱樂部的成員,但由於這次令人不安的、100%虛擬的經歷,我感到自己的思想變得更加開放。

當Richard Hofmeier發佈《Cart Life》時,他面臨很多批評,包括人們指責他認為是“階級旅遊”(class tourism)。對他們來說,他沒有資格把人們的生活做成遊戲,因為這是不尊重人的行為,而且他自己也不是一個為生存而掙扎的流浪漢。對我來說,有幾個原因說明這種批評是沒有根據的。首先,它發出了一個關於電子遊戲是什麼的錯誤信息——彷彿它們天生就是淺薄的,無法承載任何嚴肅的話語。但它也暗示了對創作是什麼的一個非常短視的看法。左拉不是無產階級的一員,莎士比亞不是丹麥國王……據我所知,J·K·羅琳也不是一個巫師。這是否意味著他們的書毫無價值?但最重要的是,反對受現實啟發的遊戲的人誤解了這些實驗的本質。

遊戲並不假裝真的是現實。你不可能在因為遊戲而真的生病,或者真的失去房子,或者真的餓死。當你玩的時候,即使你處在一個非常強烈的認知流(cognitive flow)中,你也不會完全忘記它的人工性(artificiality)。這種距離是你實際上可能從中學到東西的原因:你的心態保持開放是因為你感到足夠安全。這並不意味著它不可能是激烈的,但它絕對不是“階級旅遊”。它是更親密的(intimate)東西,它是關於接受放下自己的防衛,直接體驗其他人所經歷的——有時是殘酷的——現實。

- 我們在這些遊戲中所學到的東西,伴隨我們成為真正的人

在他優秀的《遊戲設計師的樂趣理論》(A Theory of Fun for Game Designers)中,Raph Koster指出,遊戲本質上是一種學習設備。他解釋說,如果年輕的貓科動物被迫把大部分時間花在假裝互相爭鬥上,那是因為這可以訓練它們的狩獵能力。我們和老虎沒有什麼不同(儘管我個人更傾向於當一個沙發貓)。在玩電子遊戲時,我們不斷學習和適應規則,以便變得更好。Koster甚至強調,我們在遊戲中感受到的快樂來自於我們大腦釋放的化學物質,以獎勵我們的學習--並鼓勵我們繼續。

受現實啟發的遊戲似乎有點扭曲和彎曲了這一規則,因為它們告訴我們一些我們起初可能不覺得有必要了解的事情。我真的需要(或者說想要)體驗擁有一個患有腦瘤的孩子是什麼感覺嗎,就像《That Dragon, Cancer》中那樣?我是否有內在的願望去了解為什麼我可能被迫從一對沒有惡意的老夫婦那裡偷食物,就像在《This War of Mine》中那樣? 我可能寧願在俄羅斯方塊中對齊方塊,或者用馬力歐撿起魔法蘑菇。

然而,玩這些令人沮喪的受現實啟發的遊戲也有它自己的樂趣。這是因為我們再次感到我們在學習一些東西:我們變得更有同情心。當然,有人會說,通過遊戲來體驗那些創傷性的經歷是一種很好的方式,可以訓練我們,以迎接它們真正發生的那一天,同時希望它們不會。也許這也是一種合理的解釋。但我也相信,人類天生就尋求擴大他們的情感以及對其他人的生活和感受的認知範圍。這樣做需要勇氣和精力——誰從來沒有在一天的辛苦工作之後,在沙發上癱倒,狂看無腦的電視節目而不是關於敘利亞戰爭的最新紀錄片?過一種你期望的、(可能會)嚴重動搖你的感覺生活是很艱難的(注:大概是指前面說的後一種人,也就是過一種審慎的、敢於正面淋漓的鮮血的生活是很艱難的)。而事實上,受現實啟發的遊戲有時也很艱難:它們為你提供內省,而不是逃避。有些人會說它們很無聊(有時可能是這樣),但我想它們的主要問題反而是有點嚇人。然而,承諾在遊戲的虛擬安全空間內過上一種不安的經歷,知道你冒的風險不過是增強你的人性,似乎對受眾有吸引力。

最後,讓我們回到我們的項目《埋葬我,我的愛》(Bury me, my Love.)。Nour和Majd,我們的兩個主要人物,並不真正存在。然而,他們直接受到許多敘利亞人的啟發,他們的生活因國家的內戰而被徹底重新定義。對他們來說,其後果是分離:Nour去了歐洲,但Majd留在霍姆斯,以支持他的家庭。他們只有通過智能手機來保持聯繫。

這個遊戲的靈感直接來自於Lemonde.fr上的一篇文章,更廣泛地說,是來自於移民在危險的旅途中使用WhatsApp等通信應用程序與家人聊天、徵求意見和尋求信息的這一方式。我們想建立一個這種現實的模型,讓我們的受眾通過遊玩這些人的經歷瞭解這一現實。我們希望玩這個遊戲會讓你深思,併產生共鳴,而且(希望這些感受和思考)在你完成遊戲後會伴隨你一段時間。

在這樣一個悲劇性的問題上做一個遊戲是不尊重或自命不凡的嗎?我不這麼認為,現在住在德國的敘利亞難民Dana也不這麼認為,她幫助我們編寫了這個遊戲。畢竟,如果現實可能激發遊戲,遊戲也可能反過來發揮作用……

如果你想與該項目保持聯繫,有一個FB頁面:BuryMeMyLove

譯後記

這是非常優秀的一篇關於遊戲與現實、現實題材遊戲的文章,作者也很聰明地不使用“現實主義”這個有歷史包袱的、容易引發學術爭議的詞,而是自己命名,但實際上這當然是在說現實主義遊戲。

遊戲是很開放的一種媒介(當然也可以說是因為遊戲習慣性地被看輕),隨便什麼玩一下(甚至不玩的雲玩家)也可以對遊戲發表看法,電影、文學的門檻就稍微會高一點。現實作為一個主題同樣如此(“誰不是生活在現實中的啊”),任何人都完全有資格和能力對現實發表看法,而比如軍事、科學、哲學、歷史這些主題門檻就會高一點。我當然對這個情況是完全理解的,只是講講自己的感受,那就是這兩者合起來,導致現實主義的遊戲可以說是最容易被噴的。在機核的《Bury me,my Love》頁面,雖然只有幾個評論吧,但基本上都是噴的,而且是很莫名其妙地噴,這就是一個鮮明的例子。

在中國,我們也有很多這種類型的遊戲,我們當然清楚,這些遊戲製作發行不得不面臨的客觀環境,這也不是你我能輕易改變的。我只是希望,作為玩家,作為所謂的“遊戲愛好者”,我們能以更加開放的心態去面對這些遊戲。一個現實主義的遊戲並不一定能表現你眼中的現實,但這不是它不應該存在的理由,我們面對的從來不是單一的“reality”,而是複數的、多元的、甚至是相互矛盾的“realities”。

下次我要麼翻譯另一篇這個遊戲製作者的文章,要麼我寫一個自己對《Bury me, my Love》的評論文章,不過大概會等一段時間再更新了。最後打個廣告,我自己的研究課題是中國的現實主義遊戲,所以如果對這個感興趣歡迎告訴我你的體會和看法,也期待認識做過、正在做、準備做這一類型遊戲的製作者。