2024年12月,《黑神话:悟空》成功斩获TGA“最佳动作游戏”奖项,在中国游戏历史上留下了浓墨重彩的一笔,也可以说是中国游戏行业发展至今最重要的里程碑。截至今天,在全球范围内获得了2800万的销量。其成就有目共睹,小编也不再赘述。

但我们要想知道游戏科学到底是如何“取到真经”,故事的开头还要从一个“离经叛道”的“网瘾少年”说起。

“那段时间,我那个时候脑子里只有游戏,每天就泡在网吧里玩《魔兽世界》,瞒着父母说在准备考研。可能回过头去看,我会觉得那段时间也是一笔财富,但在当时我还是非常迷茫的,不知道自己的未来在哪里。”2004年,从华中科技大学生物医学工程专业毕业的冯骥无论是考研还是找工作,似乎都有光明的前途,但他却是一个标准的“网瘾少年”。当时的他为了打《魔兽世界》,果断放弃了考研,每天泡在网吧里刷副本。直到父母给他准备考研的钱花完,冯骥意识到自己终于应该找份工作。

冯骥接受央视采访中坦言大学毕业后的泡网吧经历

当时擅长动画制作和打游戏的冯骥,没有按照自己的大学专业去找工作,而是给十几家游戏公司投递了简历,最后只有深圳一家不起眼的小型游戏公司通知他去笔试。当时公司笔试中有一道题让冯骥印象深刻,那就是给游戏设计一个装备并赋予其完整的世界观和数值系统,大致就是游戏策划的基本工作。而冯骥凭借着自己对《魔兽世界》超乎常人的理解,设计了一套“上位恶魔的欺诈”套装,顺利通过了笔试,担任了这家公司的MMO游戏策划一职。

进入游戏行业的冯骥并没有摆脱自己迷茫的状态,因为在他看来,每天的工作跟游戏毫无关联。2006年,史玉柱推出了《征途》并首创了“游戏免费道具收费”的商业模式,对传统的买断制和按时收费模式提出了巨大挑战。一时间,整个游戏行业都在讨论是否应该复制和学习史玉柱的运营模式,这种利益之上的行业风气,促使当时年轻气盛的冯骥洋洋洒洒写了一篇讨伐游戏行业资本力量的“檄文”《谁谋杀了我们的游戏?》

原文链接:https://news.qq.com/rain/a/20240820A0216N00

万字檄文,字字珠玑,一针见血。冯骥毫不留情地批判了游戏行业在当时的种种乱象,关于资本是如何异化了游戏行业的初衷,让所有游戏策划从此只思考五个问题:如何让玩家一直沉迷?如何让玩家吐出更多的人民币?如何让玩家拉帮结伙?如何让玩家相互仇视?如何实现隐形的现金赌博和金钱交易?

而这一切,都与冯骥希望“创造有趣的游戏”的初衷相违背。

2008年,冯骥成功进入腾讯游戏。刚加入腾讯时,冯骥接手了《寻仙》的代理发行工作。这款游戏在公司内部并不被寄予厚望,实际上,它是项目筛选过程中被其他人放弃的产品。当时,国内MMORPG市场竞争极为激烈,顶级作品层出不穷,如《魔兽世界》《梦幻西游》《传奇》《征途》等,每款游戏都占据着庞大的市场份额。在这样的环境下,《寻仙》的成功几率微乎其微,然而,冯骥始终对工作保持高度的热情。他的前同事、后来的莉莉丝游戏创始人王信文曾回忆,在腾讯内部有一个定期举办的“三三会议”,让各项目负责人进行产品比拼。冯骥不在场时,王信文基本都能获得奖励;但一旦冯骥参赛,竞争结果就不好说了。这足以说明,自加入腾讯以来,冯骥的表现一直非常突出。

他的同事中有人经常会对《寻仙》挑刺,指出其玩法、完成度和收费模式上的问题,然而,冯骥总是坚持反驳,并不吝对《寻仙》艺术风格的夸赞。他认为,《寻仙》的价值在于它所展现的东方神话氛围,传统而独特,同时也突破了常规设计。此外,他还向研发团队提出多项建议,包括增加剧情、强化故事叙述,以及提升动画特效,以增强玩家的沉浸体验。然而,在当时的网游市场,故事叙述和动画演出并不是研发团队的核心关注点,因此这些想法并未被优先采纳。

2008年,腾讯的游戏代理业务取得了巨大成功,带来了丰厚的利润,但公司仍然缺乏一款能够树立自研品牌的代表性产品。为了填补这一空缺,腾讯决定打造一款旗舰级自研游戏,并依托刚刚推出的ATOMIC GAME ENGINE(原子游戏引擎)进行开发。为此,公司成立了八大游戏工作室,专注于不同类型游戏的研发。

在负责《寻仙》运营一年半之后,冯骥终于迎来了新的机会。彼时,他已在游戏行业积累了三年多的经验,并凭借对游戏的深刻理解,在新项目立项阶段提交了一份西游题材的2.5D MMORPG策划方案。这一方案为他赢得了加入腾讯八大游戏工作室之一——量子工作室的机会,并担任新项目的主策划。

新项目在内部的代号叫《W-Game》,当时的大方向题材也已经确定 – 关于西游记的网游,也确定了主要的世界观。但团队接连尝试了几种美术风格都不能在内部达成一致,直到故事里的第二位的“离经叛道者”的出现。

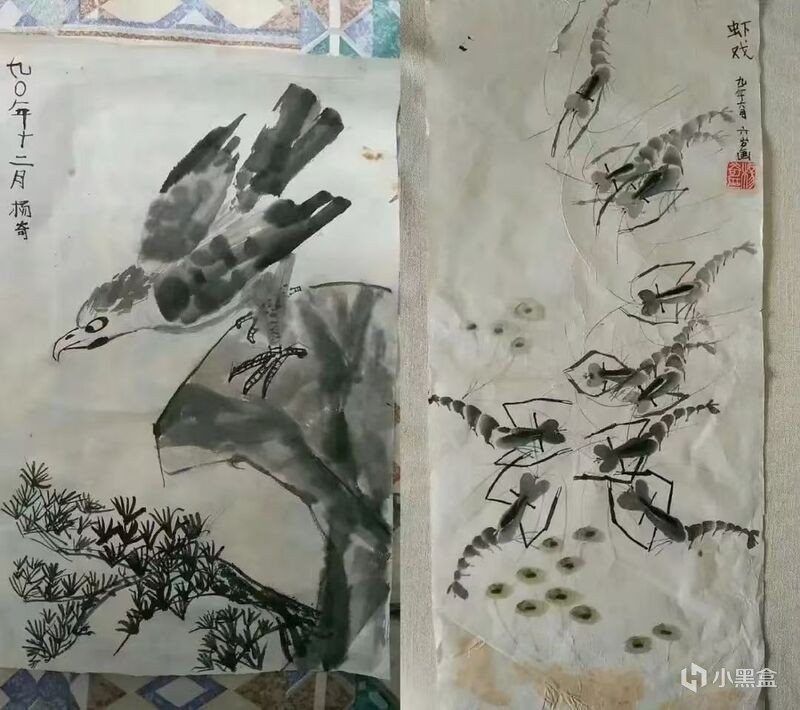

从五岁开始,杨奇就受到父亲的影响开始学习国画。初中时期转型开始学习苏联式的油画,因为杨奇从小对美术事业的热爱,在升入高中后不顾父母的建议选择在美术方向继续努力,按照他的想法,选择设计专业是违背了他热爱美术的初衷,他不愿意随大流。

杨奇在五六岁时的作品

高中时期的杨奇看了《星球大战》系列科幻电影,当时就被里面外星文明的美术风格和设定深深吸引了。在三年高中学习后,在2003年杨奇顺利考入了中央美术学院油画专业。

上了大学后的杨奇,像冯骥一样,并没有好好学习在学校按照传统路线循规蹈矩地走下去,但他也没有把自己所有时间投入在打游戏上,而是经常旷课去看画展。

2006年,大四的杨奇首次接触到游戏行业。他瞒着父母偷偷从杭州飞往北京,在北京乐显世纪公司开始实习,主要从事原画设定和3D贴图制作的工作。然而,由于长时间旷课,学校通知他的父母,杨奇旷课已经超过300课时,因此他将无法获得学位证;要是继续旷课下去达到500课时,毕业证也没有了。直到接到学校的通知,杨奇的父母才得知他已经旷课许久。

2007年2月,杨奇为了拿到毕业证被迫回到杭州,在继续上课的同时加入杭州天畅科技,参与3D网络游戏的开发,负责原画角色和场景设计。最终,杨奇于2007年6月从中国美术学院毕业,但因为大学期间旷课时间太多,只获得了毕业证,没有取得学位证。

毕业后,杨奇与天畅科技原部门的同事共同创办了上海奥盛科技的云舟工作室,开始尝试大型客户端游戏的独立开发。他们在此期间开发了MMORPG游戏《山海志》,杨奇在其中主要负责美术设计的部分。虽然这些项目并未取得显著成功,但两年多的经历让杨奇更加坚定了自己要开发一款大型游戏的决心。

虽然自己的项目在商业表现上欠佳,很快就“黄了”,但杨奇团队的demo还是收获了很多大厂的关注。一来二去,杨奇也在2008年进入了腾讯。

从小到大都被美术熏陶的杨奇在同事眼中看来难免有些“艺术家气息”。他经常加班加点对项目做优化,只是为了在项目中实现自己的审美。颇有“两耳不闻窗外事”的行事风格。

2009年,杨奇凭借自己专业的美术能力和认真的工作态度,同样进入了腾讯八大游戏工作室之一的量子游戏工作室,和冯骥搭档参与了代号《W-Game》的开发,冯骥担任项目主策划,杨奇担任首席概念设计师。

对游戏相同的理念很快让两人凝聚起来,两人在工作之余经常交流游戏,冯骥向杨奇安利了当时他认为的游戏制作的天花板《战神3》,尤其提到奎托斯和波塞冬的那场战斗场景,冯骥对杨奇说:“不知道是怎么实现的,但我想挑战这种极限。”

《战神三》中奎托斯大战波塞冬

很快,围绕《W-Game》的策划和早期开发紧锣密鼓地筹备了起来,团队最早给游戏起的名字叫《踏血西游》,但因为这个名字过于成人,团队也因此被批评了一顿,名字的事情也不了了之了。但是团队倒是对此不以为意,还觉得大家终于找到了点做大型网游该有的那种气质。

《W-Game》的策划书在当时显得极具吸引力,冯骥的目标是“希望打造一款能超越《魔兽世界》的融合东方文化的史诗级游戏。”腾讯高层也对该项目抱有极大期望,投入了充足的资金与资源,并给予团队高度的自主权,不设置严格的KPI,只要求在产品质量和口碑上取得突破。项目在初期保持高度保密,直到2010年12月腾讯游戏嘉年华上,才以《斗战神》的名字首次公开。冯骥与时任腾讯游戏总裁任宇昕共同登台介绍项目进展,任宇昕甚至将《斗战神》比喻为“游戏行业修成的一枚‘正果’。”

为了打磨《斗战神》,腾讯投入了前所未有的资源。技术准备时间是其他自研产品的两三倍,研发团队规模一度接近200人,创下了公司纪录。腾讯希望通过这款游戏树立自研网游的新标杆,团队也因此获得了极大的发挥空间。冯骥、杨奇等团队成员士气高涨,整个团队力求把游戏各个方面做到最屌。团队常常大晚上因为某个成员的灵感集体从床上爬起来头脑风暴,没有一个人抱怨加班的问题,大家都把《斗战神》当成自己的作品并朝着一个方向使劲,大家当时都坚信这款游戏是一款艺术品,甚至可以提高国民玩家整体的审美素养。但当时谁都没想到,这一干就是五年。

2013年,《斗战神》终于开启不删档不限号测试。游戏一经问世,就收获了无数好评。量子工作室团队当时还请来《悟空传》的作者今何在担任世界观架构师,并和《哈利波特》的配音团队合作,还买下了86版《西游记》的经典音乐版权,又请来了陈奕迅演唱主题曲等等……团队为了这款游戏,可谓是下了血本。

《斗战神》CG中“万妖集结”名场面

为了制作高品质的CG,团队还和当时负责《阿凡达》特效制作的The Third Floor工作室和国内的原力动画合作。杨奇曾经提到,《斗战神》CG中“万妖集结”的名场面里,没有两只妖怪的设计是一模一样的,所有的小妖都是独特的设计。这段CG从今天的视角来看也可以说是毫不过时。

就当大家以为《斗战神》会在公测之后继续风光下去时,游戏的在线玩家数量却随着游戏更新急剧下滑。给团队成员急得焦头烂额,百思不得其解。

游戏运营在游戏的后期测试中发现,游戏中的小型四人副本无法沉淀玩家的社交关系,而对于靠持续运营的MMORPG游戏来说,社交属性的缺乏无疑会大大降低玩家对于游戏的粘性。于是量子团队在2014年在游戏玩法上做出了大改动以迎合玩家的社交需求,还在游戏商城里卖起了属性增强物品。可惜的是这番改动并没有在玩家层面激起多大水花。

而这一年,腾讯也开始将公司内的资源向手游市场倾斜,此消彼长,分给《斗战神》项目组的经费也变少了。缺乏社交属性和开发资源,是《斗战神》后几章游戏内容越来越敷衍的主要原因。

说白了,一切都是因为钱。

《斗战神》的昙花一现,在第三章白骨夫人后就戛然而止,因此也有玩家戏称“白骨之后,再无西游”,而这也成了玩家和包括冯骥和杨奇在内的《斗战神》制作团队的意难平。

2014年,腾旭对内部进行了架构重组,将光速工作室和量子工作室合并成了光子工作室群。而冯骥和杨奇在经过五六年的大厂开发经历之后,最终认为大厂这种替别人做项目的模式永远不能实现自己的抱负,于是双双跳槽,准备自己创业来实现未完成的游戏梦。

2014年6月,冯骥、杨奇和几个《斗战神》项目组的核心成员先后从腾讯离职后,创办了一家新公司,名为“游戏科学”,由冯骥担任董事长兼总经理。至此,“西行取经”的故事才刚刚开始。

全称“深圳市游科互动科技有限公司”

关于公司的名字由来,游戏科学官网上是这样解释的:在创建游戏科学这家公司之前,我们感觉游戏行业在国内似乎远远算不上一门科学(类比通信行业或者计算机行业),而是充斥着由当前成功产品反推的,形形色色的成功学。

虽然艺术创作有其自由感性的一面,但我们更希望随着每个项目的开发实践,可以慢慢回答诸如“如何搭建一个更真实的野外环境?”“任务怎样讲故事才能产生代入感”“优秀的打击感有哪些要素?”“好的关卡与无聊关卡的区别是什么?”这样的大问题。我们愿意认真剖析在这个领域最杰出的标杆产品,积极学习最新的技术成果,探索互动娱乐体验之所以打动人心的内在原理。

所以,为什么叫游戏科学?因为他们相信游戏行业其实跟其他行业一样,也是一门严谨的学科,而不是一桩跟风押注的赌徒生意。要探究这个行业的奥秘,也同样需要“99%的勤奋+1%的灵感”。

团队希望将游戏的“感性趣味”和科学的“认真严谨”融合在一起,游戏科学也正是受这样的观念驱动而诞生。冯骥等创始人把公司的愿景目标确定为“创造自己的IP”。但他们清醒地认识到,打造一个原创的游戏IP绝非易事。因为这得有独特且有趣的核心玩法+充满魅力的角色+耐人寻味的剧情+独树一帜的视觉风格,以及不断推陈出新的多代产品。他们一直都坚信,“创造IP”是所有内容公司的终极使命。因为,IP通常意味着在用户心智中牢牢占据了一席之地,足以唤起某种特定的情感回忆。他们希望自己有朝一日也能挤进“伟大IP”的名单之列。

创始团队还在公司官网首页明确了公司所有产品的研发理念,那就是:富有乐趣的核心玩法+高品质的画面表现+不断迭代的策划框架,以及最重要的一点——打动开发者自己。

他们认识到,随着公司的不断发展,必然会从单一的项目组分为多个项目分头研发和运营不同的产品。一方面,老项目上线后依然拥有忠实的玩家群体,需要稳定的更新和维护;另一方面,新项目各自承担着不同的使命。虽然各个项目的产品目标、人员规模、研发周期和技术平台都不尽相同,但公司所有的产品都将秉承一致的研发理念。

万事俱备,只欠东风。人找好了,公司也成立了,接下来就是构思游戏科学的第一款作品了。

刚从腾讯离职出来的冯骥,杨奇和几位《斗战神》项目组成员,都是抱着一颗做单机游戏的心加入的游戏科学。但是做传统意义上的3A大作需要消耗大量成本,团队还尚未在游戏行业站稳脚跟,于是大家没有太多出现太多分歧就决定进入当时井喷式发展的手游市场。在后来的采访里,冯骥也毫不避讳地表示过当时从腾讯离职最大的外驱力就是看到了手游行业在井喷,意识到这是一个不可错过的机会。他说:“要先赚到钱,才能谈理想。”

因此,游戏科学迅速立项了《百将行》,这是一款玩法借鉴《刀塔传奇》,但美术风格原创的手游。游戏科学的策略很简单,找到市面上已经成功的爆款,借鉴其模式,再凭借自己的优点对其进行改进,加入一流的美术风格,世界观构造和叙事。

《刀塔传奇》是王信文从腾讯离职后创业,所推出的第一款自研产品。冯骥之所以选择山寨《刀塔传奇》,是因为这款游戏在2014年正式上线后,就持续占据了应用程序商店畅销榜榜首,单日收入突破2000万,单月收入超过了3个亿。《刀塔传奇》一度以席卷全国之势创造了一代互联网神话,成为一款大获成功的现象级产品。

而冯骥当时唯一爱玩的手机游戏就是《刀塔传奇》,这款游戏也是他出来创业的导火索。冯骥的思路是,先做一款《刀塔传奇》的山寨版,赚到钱,好让公司活下来。

他们决定用三国题材来山寨《刀塔传奇》,但当时除冯骥外,游戏科学的大部分成员对手游的了解都不够全面。为了制作《百将行》,团队开始投入大量精力去体验、拆解《刀塔传奇》的设计,公司首席游戏设计师江栢村为此还氪了好几万。

“村长”是江柏村在团队中的外号,也曾是冯骥在腾讯《斗战神》项目组中的同事,担任策划一职

“村长”在大学毕业后通过校招进入了腾讯,开始了他游戏策划的职业生涯。他记得在《斗战神》项目里,关于策划有两个方向给他选择,一个是主角的职业设计,一个是怪物的类型设计。村长喜欢研究稀奇古怪的东西,他觉得主角的职业也就那么几种,不如做怪物可以天马行空的搞,所以选择了做怪物的策划。

当时做这些设计,没有什么现成的工具,同时也没有任何限制和约束,让村长的工作可以放开手脚来按自己的想法来设计。他承认当时受到《魔兽世界》的影响还是蛮大的,毕竟在当时这款游戏是所有 MMORPG 游戏全方位的顶点,综合对比各种同类型多人网游,《魔兽世界》的关卡体验依然是最好的。

当年江栢村决定购买家用游戏机PS3,还是因为冯骥向他推荐《战神》游戏,冯骥跟他说一定要玩玩《战神》。后来冯骥离开腾讯时,江栢村有些失落,心情挺复杂的。不过在当时那种情况下,他觉得这是迟早会发生的事情。

而当江栢村听闻冯骥和几个前同事一起创业,还依然是在做游戏,他隐约觉得冯骥会来找自己。但等到两个月后冯骥真的来游说自己的时候,江栢村却有些犹豫了。因为从游戏策划的角度来看,江栢村和冯骥在职能上是有重叠的。

不过,江栢村最后还是同意了。毕竟是一起合作过的伙伴,彼此也都挺认可对方的。和这样的人一起共事,肯定会很愉快。当然,真正吸引江栢村加入游戏科学的,还是冯骥在游说他的时候说的:游戏科学将来一定会做一款强沉浸体验的游戏。做这种强沉浸体验的游戏,才是江栢村真正感兴趣的。

但为了挣钱养活公司,得先做手游。冯骥来找江栢村的时候,《百将行》这个项目的概念已经基本成型。从端游项目转到手游项目,江栢村为了尽快适应角色变换,就开始玩起了《刀塔传奇》,认真体验、拆解这款游戏的设计。

另一位被冯骥“挖”过来的前同事,就是曾经在《斗战神》项目中担任程序员的招文勇。

招文勇(右)和冯骥(左)在交流游戏开发细节

毕业于中山大学的软件工程系,他毫不避讳地说,从八岁时接触《红色警报》开始,他这一生到目前为止就和游戏绑定在了一起,而且自认对编程有一些天赋,就是因为喜欢玩游戏才考取了这个专业。

在大学时,曾参加过微软的 Imagine Cup(微软专为全球学生举办的技术竞赛)并进入了复赛,当时他带领着五位同学组成了一个小团队,并完成了一个自认为还很不错的射击游戏项目。2009年,招文勇进入腾讯实习,2010年正式毕业后转正并进入了冯骥所在的《斗战神》项目组。在腾讯实习期间,招文勇做过用户界面交互,做过程序,也做过策划,甚至还一度转岗到微信部门去做后台消息架构。在微信的那两个月,他感到很不开心,一方面是因为这个岗位需要24小时待命;另一方面是因为远离了游戏。

招文勇觉得当一个纯粹的码农没啥意思。所以,当冯骥创建游戏科学后向他发出邀请的时候,招文勇没怎么犹豫就答应了。因为冯骥给他留下的印象特别深,不管是做事风格还是满脑子的新奇想法,他都觉得冯骥是一个靠谱的人。和这样的人一起工作,应该不会有错。

回到《百将行》,游戏科学团队在开发《斗战神》时积累了很多经验,而《百将行》是从《三国演义》中汲取灵感,和改编自《西游记》的《斗战神》有异曲同工之妙,再加上团队成员都是配合多年的老油条,团队很快就做出了《百将行》的原型。

《百将行》出现在网易游戏发布会上

在2015年的“网易520”发布会上,由网易游戏发行的《百将行》打出了“动作卡牌,到此为止”的口号。“前《斗战神》团队”成了《百将行》这款产品最大的亮点与标签,所有的人都非常好奇“前腾讯团队”与网易合作,会碰撞出什么样的火花。

《百将行》是一款机甲与妖兽横行的东方幻想题材动作卡牌游戏。这款游戏以三国时代为大背景,因为是一款手游,游戏科学团队就处理得比较偏娱乐化。他们着重保留了角色的魂,比如武将的人物关系与性格。但在外观形象上,他们放得很开。将义薄云天的关羽设计成了一条龙,将本来穿着厚重盔甲的曹仁做成了一个堡垒机器人,还把其他一些武将弄成了妖怪。

图片来源:新浪娱乐

虽说只是一款手游,《百将行》还是保持了冯骥等主创那种奔放且充满想象力的游戏审美。冯骥表示,无论做什么类型的游戏,他们一定会重视世界观,绝对不做没有灵魂的产品。

2015年7月28日,游戏科学的首款游戏作品RPG卡牌手游《百将行》正式上线。上线的第一个月,新增用户50万。尽管这款游戏难得地在题材和风格选型上突破了创作门槛,游戏的美术设定也吸引了不少玩家。但接下来的11个月,新增用户却只有30万,全年用户加起来也就80万。《百将行》用户流失得很快,产品没能坚持太久。

实际上,在《百将行》公测两周后,“游戏科学”团队就意识到了问题所在。他们开了一次总结会议,宣布自家的第一款产品出现了严重问题。后来冯骥在接受媒体采访时坦言:《百将行》死得其所,因为它无法逃脱玩法层面的山寨。山寨这个原罪,让产品显得确实很low。他说:“向朋友推荐一款游戏,本质上也代表了个人审美。一个人怎么可能向朋友推荐一款很Low的游戏呢?要是那样,这个人自己不也显得很Low吗?”

游戏科学推出的首款游戏《百将行》以失败收场,但这款游戏还是为公司赚到了一点钱。收入虽不多,但对于一个初创团队来说,还是足够让公司勉强活下来。

《百将行》是功是过,也都已经成为历史,游戏科学团队现在要思考的问题是下一款作品应该做什么?关于这个问题,团队内部出现了不同声音。

杨奇在《百将行》开发工作接近尾声的时候就提出,公司的下一款作品就应该做单机游戏。关于这一点,团队内部并没有太大异议,毕竟正是这个共同的目标将这一群人凝聚起来的。但当时大家心里都明白:凭借自己口袋里碎银几两,想就此步入单机游戏市场,做3A大作,还是太勉强和困难了。于是团队只能继续做手游,但这次又该做什么题材呢?

冯骥本人是《星际争霸》的忠实玩家,在2012年他打天梯就打到了钻石段位,但在那之后就觉得打起来特别疲惫。精力不如当年,是游戏科学初创团队几个人的真实写照。当年从腾讯离职出来创业的七个人里,年纪最小的也已经步入了而立之年。随着年龄的增长和在游戏业内摸爬滚打的这么多年里,团队的审美疲劳和身体疲劳让他们越来越玩不动当下流行的游戏。

不打天梯之后,冯骥迷上了一张名叫《沙漠风暴》的自定义地图,这张自定义地图也成了团队第二款作品的灵感来源。

为此,冯骥特地去武汉登门拜访了一位《星际争霸》玩家网友“蒙斯克大帝”。“蒙斯克大帝”是《星际争霸》里的一个NPC角色,也是《沙漠风暴》这张自定义地图的作者。冯骥带着几张写着满满问题的纸,与“蒙斯克大帝”深入地交流了数个小时,虚心请教了关于《沙漠风暴》这张地图的玩法设计的精妙之处。这次武汉之行让冯骥感觉收获满满。

受到《沙漠风暴》这张地图的启发,游戏科学团队很快构思出了新作的核心玩法:在一条直线战场上,玩家选择生产兵种和数量,跟AI互据左右并派兵攻打对方。冯骥为新作品起名叫《战争艺术:赤潮》。“赤潮”原本指的是藻类大量聚集,漂浮在海面上,形成一片褐红色的景象。这是海洋生态系统中的一种异常现象,对生态平衡构成巨大危害。冯骥觉得,这正好是对战争的一种隐喻:一个文明若是盲目侵占另一个文明,最终必将自食恶果,走向毁灭。而这,就是“赤潮”。

《战争艺术:赤潮》

考虑到《百将行》的前车之鉴,冯骥一直不敢对《战争艺术:赤潮》抱有太高的期待。只希望这款作品能吸引到他的目标玩家,给公司带来一些足以继续维持下去的利润。如果说失败的经历教会了冯骥什么东西,他认为最重要的一点就是:“我只能做自己真心喜欢玩的游戏。”

2016年12月22日,由游戏科学团队制作,英雄互娱发行的RTS即时战略游戏《战争艺术:赤潮》。尽管团队没有进行任何宣发推广,游戏一经上线,还是受到了不少玩家的追捧,并且赢得了不错的口碑。在Steam上,《战争艺术》经历了两轮提前测试,获得了大多数玩家的好评,用户高达四十万人,一度登顶了免费游戏榜。

除此之外,《战争艺术:赤潮》还在2017年末,作为唯一一款国产游戏,入选了苹果的年度推荐游戏榜单,并一举夺得Apple Store评选的“年度最佳iPad游戏”。后来,苹果CEO蒂姆·库克在中国行中拜访英雄互娱时,还亲自上手体验了《战争艺术》,这也是库克公开体验的第一款国产游戏。

库克拜访英雄互娱总部并试玩《战争艺术:赤潮》

《战争艺术》是游戏科学创业以来第一款真正意义上的成功之作,正是这款游戏开始让游戏科学团队声名鹊起。尽管《战争艺术》是一款免费的策略游戏,付费点只是一些不影响游戏数值的道具,但凭借过硬的品质和新奇的玩法,这款游戏还是取得了很好的成绩,为游戏科学公司赚到了一份不错的收益。除此之外,《战争艺术》还助力游戏科学公司拿到了6000万来自英雄互娱的天使轮投资。

值得一提的是,英雄互娱的联合创始人以及总裁吴旦,是经过莉莉丝游戏创始人,兼冯骥在腾讯的前同事王信文引荐,前往游戏科学并开始洽谈合作的。双方还没谈多久,吴旦就被冯骥的能力深深折服了,据吴旦在采访中回忆:“他(冯骥)是个全才。游戏行业的制作有从技术、美术、策划、运营出身,都有。某种程度上都会有短板。但Yocar(冯骥的英文名)真的都懂。他既有很强的审美,也懂策划,也懂些技术,都有很强的理解。”

后来吴旦趁热打铁,促成了英雄互娱对游戏科学的6000万天使轮投资,拿到了当时游戏科学20%的股权。而吴旦也在后来TGA对《黑神话:悟空》的颁奖典礼上与江柏村一起担任了领奖人和翻译,不过这都是后话了。

吴旦(左)和“村长”江柏村(右)在TGA上的发言

《战争艺术:赤潮》的开发告一段落后,团队内部再次出现了要做单机游戏的声音,而其中最按耐不住的还是杨奇。一直以来,担任美术设计的杨奇对手游总有一种偏见,他认为手机屏幕太小,极大地限制了美术设计和一些艺术细节的表达。他说到:“手游纯粹就是娱乐,没有什么考究。”

尽管在受到团队其他成员和自己开发的两款手游《百将行》和《战争艺术》的影响下,杨奇心中的成见在逐渐被改变,但他的初心从没有变过。杨奇感觉自己变得有些麻木了,很多的设计纯粹只是为了完成任务,他并没有投入过高的情绪和情感。而那句体现公司研发理念的slogan——打动开发者自己,在杨奇看来似乎一直都没有真正实现过。

自公司第一个项目《百将行》开始,杨奇就一直表示:一个人创作的黄金时间,只有那么十来年。而制作一款沉浸式的大型单机游戏,至少要耗去5年。如果不趁年轻的时候去做一点好东西,这辈子可能就没什么机会了。

因此,2018年初,杨奇主动找到冯骥,第三次提议公司应该启动单机游戏项目。

杨奇 美术指导

几个月前,杨奇去做了一次例行体检,查出了脂肪肝,而且因为常年抽烟的原因还患上了咽炎。他有点被吓到了,身体欠佳让他突然意识到自己也已经三十多岁,不再年轻了,如果再不去做点自己想做的事情,以后再做恐怕精力吃不消了。于是他不想再等了,他想做些更有责任心的东西,那些游戏科学成立之初就想做的东西。

于是杨奇再次找到了冯骥,虽然有些自私的成分,但他还是第三次提出了想要做单机游戏的意愿。但冯骥依然坚持自己的稳健路线,他认为“继续再做一款手游,把团队养得“再肥一点”,让公司的钱包再鼓一点,将来做单机游戏会更有底气更加从容。”

但杨奇的一番话让冯骥的内心也开始动摇。他表示:既然迟早要做单机,就不必再纠结时机是否成熟。如果总要等到一切都准备好了再去做,那永远也启动不了,永远都可以找到没有准备好的理由。如此下去,究竟还要等多久呢?杨奇甚至直言:“如果继续这样等下去,公司对我的吸引力将会逐渐减弱。”

不知不觉,距离冯骥写下那篇洋洋洒洒控诉游戏行业种种乱象的檄文《谁谋杀了我们的游戏?》已经过去了十年。他也不再年轻,在游戏行业摸爬滚打的十年里让他也磨平了一些棱角,作为游戏科学的话事人和领导者,他现在要做的是平衡“面包”和“梦想”的关系。在冯骥眼中,能让公司赚钱的氪金手游就是那块“面包”,而单机游戏则是一直以来的“梦想”。

烦闷之时,冯骥翻出了2016年融资时写的商业计划书,发现其中三分之一的篇幅都在讲述公司将来要做单机游戏。我们不知道他的心态具体是如何转变的,但或许就是在那一刻,他心中的天平,偏向了“梦想”那一端。

创业三年多来,唯一让冯骥感到骄傲的是,他们这群人从在腾讯做《斗战神》开始,到现在一起七八年了也没有散,甚至连职位都没有变过。即便一起创建了游戏科学公司,各人的职位还跟先前一样。其实,冯骥也一直在想,如果有机会的话,希望能和小伙伴们一起做一款真正深入人心、同时又能长时间保持下去的游戏,希望创造出属于自己的IP。

说干就干,决定做单机之后,游戏科学迅速在深圳成立了单机项目团队。

虽然杨奇调侃道,做单机这个决定,让公司的死法从99种扩展到了100种。但不可否认的是,他是团队里最兴奋的,情绪明显高涨。在深圳办公室划出单机项目区域后的当天,杨奇就把自己在二楼的工位搬到了一楼的单机项目组角落里。因为,这让他感觉很好,动力十足。

杨奇当年发的一条微博,难掩激动之情

相比于杨奇的兴奋,“村长”江栢村要冷静许多。在公司决定启动单机项目后,他只是感慨了一句:在玩过了《战神》、《黑暗之魂》还有《只狼》之后,终于可以开始自己来做这一类游戏了。

在江栢村的内心里,他其实一直惦记着一件事:从职业规划的角度来说,相比自己的履历里经历了很多项目,他宁愿做一款真正拿得出手的作品。江栢村提到了圣塔莫尼卡工作室,说他们从成立到做出《战神》也没有用到十二年时间,而自己已经干了十二年的游戏策划,却还是不知道《战神》是怎么做出来的。江栢村表示,“我需要活得更明白一些,如果有这样的机会而不去做,我会非常后悔。后悔为什么他们能做出《战神》,而我为什么做不到?”

当务之急是确定下来游戏的题材和类型。为此,公司还一度把团队成员的Steam账号汇总整理,进行了一番数据分析,试图了解大家的兴趣爱好有怎样的交集。结果发现,超过半数的人玩得最多的,是单机ARPG“动作角色扮演”类游戏。

玩法确定下来了,但题材大家却各有各的想法。那段时间杨奇正在看少年漫画《浪客剑心》,看完后他又看了《坂本龙马传》。这两部作品都是在讲,一个落寞的武士去对抗现代的大船大炮。整个故事带有魔幻主义压迫感。他作为美术指导,当时最想做的就是北洋军阀方面的,他特别羡慕姜文的画面表达:一边是黑船大炮,一边是刀枪剑戟。各种大情大义,缝隙里都是细腻感人的故事。情节单调时吸两口大烟,嘭的一声,各种奇幻的场面就出来了。

不光是杨奇,许多团队成员在头脑风暴会上一个个激情洋溢地聊来聊去,后来发现,每当提到西游时,大家的想法最多,情绪也最高涨。或许,冯骥和他的小伙伴们都没能忘却那只未达灵山的猴子。即便已经过去了三四年,他们都还没能过去心中的那一关。于是,全体成员最终达成一致:继续做西游题材,把以前在腾讯做《斗战神》时没做好的东西,继续做下去。项目代号B1(Black Myth One),代表着黑神话系列的第一款作品。

天命人早期概念设计图

初期的构想总是美好的,但游戏项目在正式推进后,大量挑战和困难就接踵而至。

虽然大家已经确定要做一款敌人压迫感强、有精巧关卡结构、神秘风格叙事的ARPG动作游戏,但风格应该对标什么?是要像《怪物猎人》,还是《黑暗之魂》,亦或是《战神》?

或许是有着前两个项目的经验,经过讨论后,团队一致认为:纯粹的山寨和模仿永远是“low”的东西。他们不再执着于直接对标某款具体产品,而是有意识地与前辈巨作拉开差异。在内部,他们将研发理念之一总结为“A Hero”,这是一组关键词的缩写,例如 Addictive Gameplay,其中文含义更倾向于出色的成长体验,而不仅仅是数值上的提升。

他们更倾向于打造属于《黑神话:悟空》的独特设计语言,比如用铜头铁臂代替传统的武器格挡,不再让角色蹲身穿行于草丛,而是化身金蝉与植物融为一体。此外,他们也不再执着于冯骥所钟爱的魂系关卡结构,而是选择了章节式关卡来构建游戏流程,从而体现《西游记》的漫漫取经路。

“铜头铁臂”

如果说设计上的难题是需要团队想破脑袋去解决的挑战,技术上的问题则需要大家用更长的时间用“笨方法”一点点啃。为了实现更高质量的画面表现和无缝衔接的大地图,《黑神话:悟空》从一开始就选择使用 UE4 引擎开发(后续升级至 UE5)。然而,这对团队来说是全新的领域,他们需要从零开始阅读文档,熟悉引擎功能。

在早期的演示版本中,角色的表情显得不够自然,演出过程中也时常出现穿模问题。冯骥多次对外表达对技术美术人才的渴求,他十分羡慕《最后生还者2》中细腻的实时动画——无论角色从哪个角度跑到桌上、拿起物品,动作都流畅而自然。而对他们来说,想要让类似的动作达到平滑顺眼的效果,往往需要花费两到三个月的时间进行调试。

在最初的预研阶段,他们组建了一个七八人的团队,开始制作花果山关卡。这个场景从花果山启程,腾云驾雾,最终在云端展开与天兵天将的激战,展现了极具震撼力的视觉体验。

孙悟空大战十万天兵

2019年后,团队规模扩展至20人,他们决定暂时搁置花果山,转而开发一个更小型但能够展现游戏最终品质的关卡——黑风山。冯骥在接受新华社采访时回忆,当团队完成黑风山中的“火刀狼”(广智)角色后,他们才开始摸索出角色制作的规律。然而,单机游戏的制作规模仍然带来了产能上的挑战。杨奇曾在一场活动中表示,过去制作手游时,每周需要提交两个角色,而在《黑神话:悟空》中,每两个月才能完成一个角色,而这样的角色数量超过160个。

为了确保高品质的美术表现,杨奇希望借助外包力量。然而,在与国内几家知名外包公司洽谈后,他发现即便是这些经验丰富的团队,也在人员、资源和经验上感到吃力,最终没有一家敢接下整个项目。这让杨奇意识到,既然外部资源无法承接,那最终只能依靠团队自身解决问题。

与此同时,高质量的美术制作成本极高,例如游戏中制作一个花盆或一座假山的费用,甚至超过了一株现实中的罗汉松;而一个大型建筑的成本可达十几万元,相当于在乡镇盖一栋楼。杨奇有一次说道:“(之前)我们请外包雕一个窗子,他们说这么简单的东西不要给我们做。结果发过去一看,窗子上面有一张八仙过海图。”

招人势在必行,而且必须要招最好的人才,而最好的人才只能用最好的项目才能吸引他们的关注。于是他们决定,把黑风山的关卡,作为《黑神话:悟空》第一个对外展示的内容,用来当做吸引人才的招牌。杨奇虽然作为美术总监,但也同时身兼多职,例如在战斗效果方面的设计,其实也是美术方案的一种视觉呈现,他有信心做出来的战斗效果不会觉得很差。

2020年,团队为了招募人才,决定就目前的开发进度制作一段实机预告,来吸引那些志同道合的伙伴。

整个预告片由冯骥操刀剪辑,设计台词。从2020年四月份开始,每隔两周,他就把所有人叫到会议室里,看新一版的预告片。最后,视频定格在了13分钟,一个很少游戏会在首曝时就会放出的实机长度。从商业角度上来看,可能一个囊括了游戏最精华部分的,与行业惯例一样两三分钟的预告片会更具有传播效果。但冯骥最终还是决定放出这个13分钟的预告片,因为这只预告片不只是向公众宣传,更是向像他们一样的有志之士发出邀请。所以从某种程度上来说,《黑神话:悟空》的第一支预告片是给“内行人”看的。

最后一个版本的预告片定稿之后,冯骥把预告片发给杨奇,杨奇看完后,只在企业微信上回复了他一句话:“中国游戏最佳预告片终于不再是《斗战神》那段CG了。”冯骥吓了一跳,给杨奇回复了一串省略号过去,心想这句话有点邪乎了,要不要这么夸张。

在周四预告片正式公布之前,冯骥邀请了国内少数几家游戏媒体、自媒体以及 KOL 前往杭州,提前观看预告片。其中包括知名UP主 芒果冰OL。大家对预告片的评价都很高,但几乎没人预料到它发布后的爆炸性影响。而唯一让冯骥感到意外的是,芒果冰在观看预告片时,当听到《云宫寻音》这首曲子时,竟然激动得泪流不止。

在与团队讨论预告片的推广方案时,冯骥原本预计,预告片刚发布时的热度不会太高。因为他参考了国内不少与他们规模相近的团队制作的精品国产游戏,通常上线后的全网播放量也就在几十万左右。因此,他将更高的期望放在后续的“二次传播”阶段,依靠像芒果冰这样的 KOL 制作预告片解析视频,推动更广泛的讨论。

游戏科学的上班时间通常是下午两点,但在预告片发布当天,冯骥和大部分同事一早就来到公司。这一天没有安排任何开发任务,大家都聚在一起关注预告片上线的表现。然而,最先让冯骥感到意外的,并不是播放量,而是阿里云的客服突然打来电话,通知他们网站的流量已耗尽,需要立即充值。冯骥赶紧支付了一笔费用,原本以为这笔充值至少能撑到周末,没想到到了下午,流量再次告急,他不得不追加了一笔远超之前的费用,才勉强维持官网的正常访问。

此时,冯骥意识到,情况已经超出了他的掌控。B 站播放量迅速攀升,微博热搜、百度指数、知乎热榜等数据也在疯狂上涨。芒果冰在看完预告片回去后,特意给冯骥发了一条微信,提醒他:“请做好预告片发布当天 B 站播放量第一的准备。”冯骥起初还有些怀疑,觉得这似乎不太可能,然而事实证明,芒果冰的预言成真了。仅仅发布三个小时后,预告片便稳居 B 站当日播放量第一。B 站的朋友告诉他,这种情况在 B 站历史上前所未有,增长速度甚至超过了曾经全站资源力推的《后浪》。

团队不得不在办公室门口竖起牌子

之后的事情大家也都知道了,《黑神话:悟空》正式进入大众视野。那一天里,所有中国游戏人纷纷高呼,自己一直以来的梦想被别人实现了;网络上,大家奔走相告,讨论国产3A游戏的春天是否已经到来;而大厂则开始跟进,投资、发行、商务合作等邀约纷至沓来,甚至就连各个公司的猎头也蓄势待发;更有热情的玩家,直接跑到游戏科学的办公室,圣地巡礼。

尽管引起这么大的反响,预告片发布当天的冯骥依然保持冷静地做了一件事:召集运营同事总结了网上所有中肯的负面评价和建议,并在这之后召集团队所有人开了一个会。

会议开始,冯骥首先总结了预告片引起的巨大反响和取得的播放量成绩,也算是对团队成员的一种表扬和肯定。接下来他把整理过后的七十多条负面评价给团队成员看,并表示:“别以为这次的成功能掩盖掉游戏里的问题,外界的专业人士依然能一眼看出我们的短板。”虽然这种严厉可能显得有些冷血,但确实让当时有点骄傲自满的团队重新正视了自己的问题。

冯骥在当时形容自己的处境就像是头顶悬了一把达摩克利斯之剑——《黑神话:悟空》已经站上了巅峰,但也意味着脚下就是万丈深渊。只要有哪一步没走好,或者承诺的东西没能兑现,等待他们的就是狠狠地摔下来。

更让他措手不及的是,他和团队仿佛被放在了显微镜下,所有历史言论都被翻了出来。知乎上的犀利回答、微博上的男性化表达,甚至多年前带点玩笑性质的招聘广告,都成了外界批评的素材。尤其是性别议题的讨论,甚至在全球范围内引发热议,连IGN都发表文章批评游戏科学缺乏多元与包容性。

IGN开火炮轰游戏科学,指责其早期“大男子主义”言论

除了各种媒体对游戏科学“性别歧视”的批评,每隔一段时间,就会有唱衰《黑神话:悟空》的声音出现。在游戏首曝后的头一年里,就传出过战斗策划、3D美术离职的传闻,并有评论称游戏科学正在经历内斗。虽然,这些话题的最后,都以当事人的辟谣收尾,但从中你能感受到《黑神话:悟空》已经成为了

从默默无闻的小团队,突然站到聚光灯中心,游戏科学应该是惶恐的。

但对于这些所有的舆论危机,游戏科学选择默默埋头打磨作品。毕竟对于一个游戏工作室来说,作品就是说话的底气。随后几年里,除了每年的820以及春节贺岁,他们会站出来汇报项目进度,其他时候他们都减少了发声次数,冯骥还将微博设置为了半年可见。你能感受到他们在尽量控制玩家的预期,避免游戏走向失控。

在2021年的820当天,《黑神话:悟空》放出了UE5演示的高质量预告片,其中对UE5特性的掌控,雪地的物理效果、中国龙的运动模拟,都堪称可圈可点。但冯骥却表示,“视频集锦,莫要亲信。蒙君垂目,砥砺前行。”

即使过去一年,冯骥仍然常常有一种“为何有这么多人关注”的不真实感。他很清楚,《黑神话:悟空》依然有许多需要打磨的地方,甚至还特意在预告站放出了一些 bug 视频,向大家展示游戏开发中的“日常困局”,以此表达团队面对技术难题时的无奈。

虽然偶尔自嘲,但《黑神话:悟空》的开发这些年来一直在稳步推进。2021 年,游戏科学接受了腾讯 5% 的投资。冯骥坦言,他与腾讯之间并无矛盾,而这次合作能帮助团队更好地掌握 UE5 引擎。同年年中,团队终于招募到了不少技术人才,成员规模接近 90 人。随后,他们又与英伟达展开合作,进一步提升游戏的画面表现力。

在雪地里与赤尻马猴的战斗

2022 年 8 月 20 日,《黑神话:悟空》发布了一段以剧情为主的实机演示。这段视频引发了不小的争议。有人认为,相较于前两年精彩的战斗演示,这次的质量落差明显,可能暴露了项目在开发上的诸多问题;也有人觉得,之前的演示过于惊艳,反而让人不敢相信游戏真的能落地,而这次的剧情演示则让整个项目显得更加真实可行。

无论外界评价如何,杨奇坦言,这次的剧情演示是他们在挑战自己不太擅长的内容——一些九年前不擅长,现在依然不太擅长的领域。

他说的,或许指的是当年《斗战神》里的“白骨夫人”剧情。多年前,杨奇曾经追着同事吐槽,觉得神魔题材本应讲得波澜壮阔,结果偏偏要塞进小情小爱,让人哭哭啼啼,甚至带点耽美风格,让他实在难以接受。然而,随着时间推移,他开始对这类叙事有了新的理解,虽然仍谈不上真正掌握,但至少能摸索出些门道了。

游戏科学传统艺能:自嘲

如杨奇所说,命运就是如同机缘巧线,疯狂交织。

当年在《寻仙》项目组,跟冯骥工位背靠背的那个总给《寻仙》挑刺的同事,也是知乎博主WaYne在看到《黑神话:悟空》的首曝预告片时,最感动的不是如意金箍棒出现的那一刻,而是土地公从地下钻出来的瞬间。他说在2007年下半年,冯骥不止一次跟他讲过要在《寻仙》中加入这个桥段,甚至还指着自己头上的发际线,手舞足蹈地做过类似的动作。

而当年《斗战神》的第一任品牌经理光芒刘智鹏,如今已经成为了腾讯互娱内容生态部总经理。在2022年的春节贺岁短片「阶段性成果」中,他友情出演了一位角色“动画技术专家”高尚。

十年过去了,这群人还是这群人,他们的梦想也一直没变过。

2023年年末,游戏科学发布定档预告,将游戏发售日定在2024年8月20日,并直言“直面天命”。这一次,游戏科学要直面所有的流言蜚语和玩家的期待。

后面的事情大家都知道了,《黑神话》上线后迅速登顶多个平台的销量榜首,官方宣布首发3天内全球销量超过1000万份,发售后一个月内全球销量超过2000万份,成为有史以来销售速度最快的游戏之一。除此之外,截至今天《黑神话》已经斩获了包括金摇杆年度游戏,TGA年度动作游戏,Steam年度最佳游戏等一众业内的一流奖项。如今的游戏科学,已然站在了中国游戏工作室的顶端。

冯骥在游戏科学工作室与同事对话

《黑神话:悟空》的成功带来的不只是游戏科学的成长,更是给现在还在开发阶段的中国单机游戏工作室打了一针“强心剂”。《影之刃:零》的总监梁其伟就曾表示,他相信这款游戏会大获成功,并且业界的目光都集中在它身上,而它的成功将为其他国产 3A 游戏带来信心。

早在2020年,IGN中国对游戏科学进行专访时,记者就问过冯骥一个问题:“(冯骥)有没有想过,你今天公布了一个这么爆红的单机项目,万一有其他研发实力更雄厚的开发商,利用你们项目还没有完成的时间差,快速去弄了一个差不多甚至可能比你更好的单机项目出来,抢了你们的风头,怎么办?”

冯骥的回答是这样的:“第一、我不觉得做单机项目是我们的专利,这件事其实已经有很多人在做,我们的反响这么好,绝大部分因素是因为运气不错赶上了一个玩家情绪的顶点;第二、如果中国游戏行业今天因为我这个项目一个预告片的爆红,而有大量的人才和资本都开始投身到单机游戏制作里,如果真是这样,那我会觉得很高兴,非常爽,你懂的吧!”

是啊,《黑神话:悟空》是游戏科学努力的结晶,但又何尝不是万千中国游戏人日日夜夜的梦想呢?

和许多人一样,游戏科学在《斗战神》时期也经历过迷茫和失败,他们曾涉足山寨游戏,也做过手游。但或许正是这些看似痛苦和无奈的经历,让他们更加坚定了内心的信念。

所谓的“天命”,并不是一种宿命论的认知,并非“该有的终究会来,不该有的强求无用”。它不是盲目的欲望,也不是无法实现的幻想,而是一种执着,一种愿意抛开一切借口,竭尽全力,付出所有的心血和汗水,只为让自己更接近目标的执着。你始终相信,天命终将实现———如果还没有,那说明自己还不够拼命。

杨奇的“call back”(呼应)

这篇近两万字的长文最后,用冯骥的一文“打油诗”《试试吧》来结尾。既是游戏科学十年的开发历程,也是对我们每个“天命人”的勉励。

试试别人十年前就做得无懈可击,我们却始终不得要领的特性。

试试与大家聊得昏天黑地激动万分,实机品质却尬出天际的创意。

试试在宣传片里用demo吹过牛逼,真做起来性能拉垮或者相当无趣的玩法。

试试因为过于自信或者一时兴起,投入大量时间试错却屡撞南墙头破血流的,一切看起来很美的东西。

黑猴可能是太幸运了,从面世起就充满了挑战,自然也不乏力有未逮的遗憾。

当写完第一个宣传片的剧本时,我不知道怎么才能把这个视频做成一个能玩的关卡。

当完成第一个可以内部测试的关卡时,我不知道把整个故事都变成这样的关卡,代价有多大。

哪怕已经有了一个看似完整的故事,我还是不知道要让它变得稳定、流畅、适配不同软硬件平台与十几种语言,再发行实体版与光盘,到底意味着什么。

不知道,才好。

既然选择了在无人区蹦迪,就该坦然拥抱不确定性带来的恐惧与焦虑。因为恐惧与焦虑的背后,还有满足好奇的惊喜,有认清自我的快意。

在这未知的迷雾之中,我们唯一的向导,是多问自己,多问团队的每一个人——

我们现在在做的事情,是我们自己作为用户同样理解、认可、喜爱的吗?

我们现在面临的挑战,世界上有其他人做过吗?即便没人做过,我们能不能做?

如果以上回答都是肯定的,那当然就值得试试。

参考文献:

游戏葡萄:《黑神话:悟空》幕后丨游戏科学十年:直面天命,终抵灵山

触乐网:如今我风华正茂:游戏科学是如何制造《黑神话:悟空》的

IGN中国:《黑神话:悟空》爆红之后,我走进了游戏科学

芒果冰:腾讯最有机会封神的游戏《斗战神》,揭秘它没落背后的心酸

芒果冰:对话《黑神话:悟空》创作团队——当一群取经人重新上路

观察者网:《黑神话:悟空》制作人专访:用世界级的水准,讲一个中国故事

微博分享:冯骥,杨奇,游戏科学官方账号

知乎分享:WaYne、招文勇