(古代传下来的词牌虽然多有变体,但是每种变体都有自己的制式和要求,如果不想按照制式要求写的话,可以不用古人的词牌名,一律标为《自度曲》然后加上一个自己喜欢的名字(例如《自度曲.XXX》,这样既可以展现自己的个人风格又不会因为虚标古调名不副实招人诟病。如果你在标题里用了古调的词牌名,就必须严格按照人家的要求填,同理如果你用了七律/七绝这种有制式要求的体裁名,写诗也必须按照制式写。如果想要自由,就不要用这些有制式要求的名字一律把词名标自度曲,诗名标古体或者古言。)

实际操作教学在最底下,可以直接往下翻。

宋词的由来与发展

词是一种音乐文学,它的产生、发展,以及创作、流传都与音乐有直接关系。词所配合的音乐是燕乐,又叫宴乐,为隋唐时主要用于娱乐和宴会的演奏,隋代已开始流行。而配合燕乐的词的起源,也就可以上溯到隋代。

宋代王灼《碧鸡漫志》卷一说:“盖隋以来,今之所谓曲子者渐兴,至唐稍盛。”

词最初主要流行于民间,《敦煌曲子词集》收录的一百六十多首作品,大多是从盛唐到唐末五代的民间歌曲。

大约到中唐时期,诗人张志和、韦应物、白居易、刘禹锡等人开始写词,把这一文体引入了文坛。

到晚唐五代时期,文人词有了很大的发展,晚唐词人温庭筠以及以他为代表的“花间派”词人以李煜、冯延巳为代表的南唐词人的创作,都为词体的成熟和基本抒情风格的建立作出了重要贡献。词终于在诗之外别树一帜,成为中国古代最为突出的文学体裁之一。

进入宋代,词的创作逐步蔚为大观,产生了大批成就突出的词人,名篇佳作层出不穷,并出现了各种风格、流派。《全宋词》共收录流传到现如今的词作一千三百三十多家将近两万首,从这一数字可以推想当时创作的盛况。

词的起源虽早,但词的发展高峰则是在宋代,因此后人便把词看作是宋代最有代表性的文学,与唐代诗歌并列,而有了所谓“唐诗、宋词”的说法。

(以上引用自百度,因为我发现我手打的没人百度说的好)

词牌和格式

清康熙年间编撰四库全书重修订词牌826首,制式多达2306种,词谱分为(58字以内)小令、(59字-90字)中调、(91字以外)长调。其中简短的如《竹枝词》仅有14字,最长的《莺啼序》有236字。

我们现在填词可以参照填写的模板有《白香词谱》《钦定词谱》《龙榆生词谱》(网上有人专门做了个龙榆生词谱的网站可以百度到)。可以用的韵表有词林正韵(古韵)、2005年颁布的中华新韵、2020年根据中华新韵修订的中华通韵,后二者都是普通话读音,用拼音做声部区分,同韵母为同韵表,拼音一二声为平,三四声为仄。

词的韵脚按照词牌来决定平仄,和诗不一样,诗的正体韵脚必须是平。

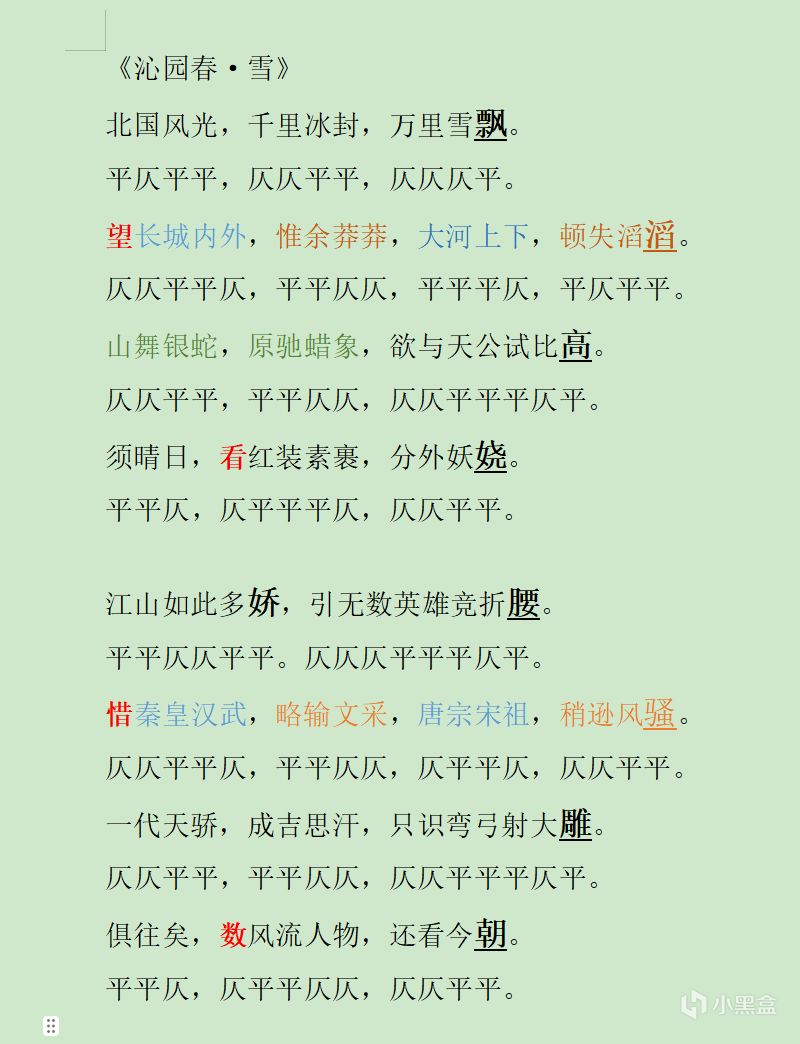

相较于诗某些词牌很简单易写,但也有大部分词牌有严格的制式要求和刁钻的填法,这里点名《沁园春》《喝火令》等词牌,因为有大量的隔句对仗要求,会的人觉得有趣,初学者看到就头疼。给大家看一下《沁园春》的牌子,本来应该用苏轼的《沁园春.孤馆青灯》来做例词,但是大家比较熟悉毛爷爷的《沁园春.雪》所以我们这里放雪。借这个词牌给大家讲一点词里常用的知识,对仗和领字。

隔句对仗和领字:

字体加粗加大的是韵脚,红色的是领字,蓝色橙色分别标记隔句对。这首词用的是词林正韵第八声部。(毛爷爷这首词的成吉思汗的吉出了律,但是无伤大雅)

这首词牌除了平仄和韵脚之外还需要注意的就是它的隔句对和领字运用。

上图标为红色的字体是领字,领字出现在一段话的开头,起到一个停顿和引出下文的作用,很多词牌和沁园春一样在特定位置要求必须用领字,一般来说都是一个动词带动下文,常用的除了图中的望、看、惜、数还可以用念、思、笑、想、渐、凭等,需要明确的是领字必须读完单字有停顿且能引出下文才能是领字。

这个词牌苏轼的原调只有上半阙运用了隔句对,毛爷爷这首下半阙也有。上图标记颜色的“长城内外对大河上下。”唯余莽莽对顿失滔滔“。下半阙看颜色就能明白对仗的格式了和上半阙是一样的。

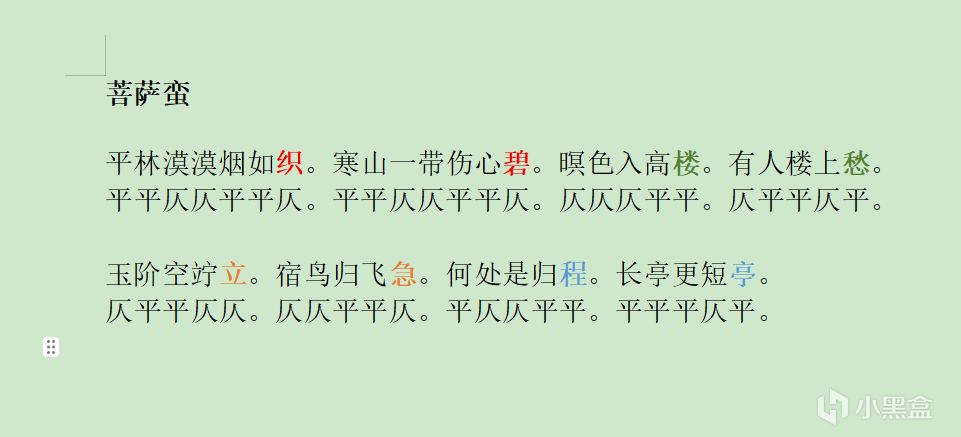

词的转韵

相较于格律诗的一韵到底,大部分词牌可以转韵,需要按照词牌格式进行填写,上图的菩萨蛮例词是李白的作品,这首一共用到四个韵声部(标了颜色的地方)其中两个仄声部两个平声部。本词的词牌要求是二仄二平四个声部,不能自行增减或者一句一声部。我们熟悉的苏轼的水调歌头,也有转韵手法,其中单平韵为主,有两个仄声部转韵,大家可以读一下看看没事例的情况下能不能找出他的转韵点。

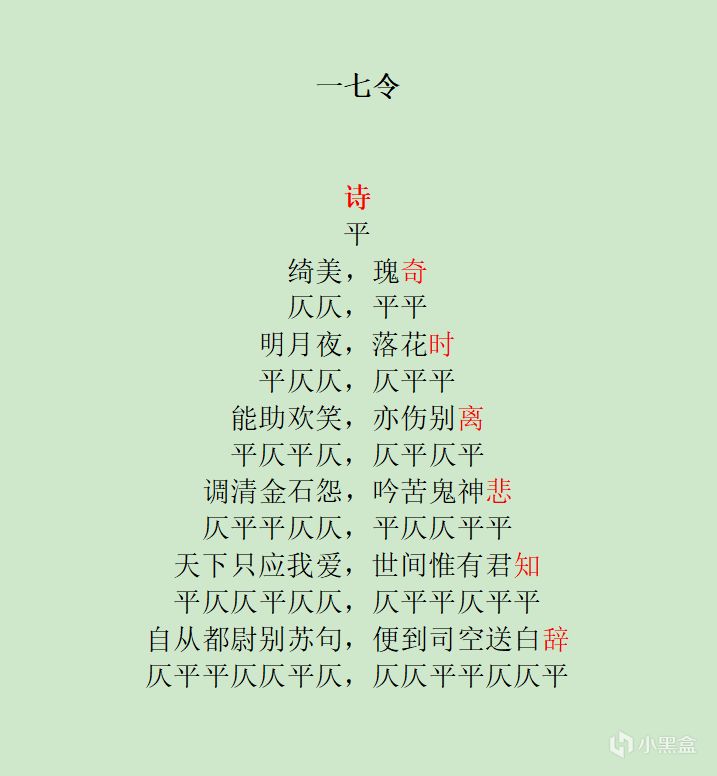

正句对仗

上面沁园春讲了隔句对,这里是正常的对仗,昨天格律诗的帖子里说了辨别对仗的方法,词的对仗要求和写法相较于诗更加简单一点因为它语调更加通俗多半用来展现单一情感不需要扩大宏观。(这首例词有用典,用典昨天帖子里写了就不多说了)

词的藏句和倒叠

沈读chen。

藏句类似于我们常见的藏头诗,把一句话分开藏在一阙词中,上图《喝火令》下阕三个晓也叠词后面标出的“星月雁行低度。”词谱要求这句一定要用三叠词加藏句,但是传下来的例词只此一首,后来人如林则徐等写的喝火令因为没有遵照词谱所以不能作为例词。(这个词谱古人写的很少,但是现在填词圈的人很喜欢写,因为简短有趣深受喜爱,早年间还在论坛兴起了万人唱和喝火令盛况)

上图《调笑令》有转韵(上面写了这个)一共用了三组韵,这首除了转韵和两个必须重叠的起始句之外还要求倒叠句,词的第五句末尾二字需要能倒转,成为第六句,第七句重叠第六句。

调笑令我早年写了一首练笔作业,放在这里给大家做个创作参照(词谱里是有中字的,所以看起来平仄不和的地方是中字,我自己打的时候忘记把中字变灰了,词的中字太多(上个帖子写了什么是中字这里就不说了))。

《调笑令.秋雨》

秋雨,秋雨,徒送寂寥几许。窥窗渐冷西风,应染千树叶红。

红叶,红叶,肯入新词一阙?

词牌的选择

很多古调词牌有它自己的含义,例如《鹧鸪天》多用来写思乡念人,《忆江南》就和它名字一样用来写江南美景,但是现代人填词已经不讲究这个了主要是看大家的喜好,新手可以学习简短没有对仗和各种技法的词谱,例如《渔父引》《长相思》这种,长相思需要两次叠句并不难。

照例放一个填词教学,由于我昨天现场写诗写的太烂,这次翻了六年前没封笔的时候填的词来做例子。

我们今天的例词词牌选《踏莎行》(莎的读音是suo这很重要不要读错了)

例词来自晏殊,本词谱双调五十八字,前后段各五句、三仄韵。上下阙的第一、二句需为对仗。

我们写的主体定为“飘零感伤”(楼主是在最不入流的花间派写花间派里最不入流的闺怨分类,所以举例也只能举这些大家多担待),我们定好标题之后可以直出前三句:“愁海浮尘,江湖离索。个中滋味谁消得。”前一句点出愁怀,然后在第二句加飘零离散的感觉,第三句自伤这其中滋味是谁能禁得起的。

上半阙的结尾两句要连贯我们可以加感怀进来,“惯常桃李费毫笺,一朝花落无人拾。”花开的时候引得文人墨客来写,花落了谁还会再去看一眼呢,我们在这里做这个结句是为了点出下半阙的一个时间线,让下半阙不突兀的铺陈开来,我们把花开代指主人公年轻的时候或者风头正胜的时候,也许曾经高朋满座,花落代表失势或者年老门前冷落独自客旅飘零。

然后下半阙我们来写一个离散后的平生意象,根据上半阙我们写了主人公的离散和冷清,下半阙我们来写他的情感抒发点和时间线,也是三句虽然分段但是要有连贯性:情寄寒樽,魂留诗册。青衫褴褛乌头白。主人公把自己的愁怀情思都放在酒里,这里的寒樽大家可能陌生,更熟悉的是金樽,为什么要写寒樽呢,因为他代表落寞,我们写情寄,并没有点出是什么情,所以后面接一个寒樽来渲染,然后第二句,主人公的思想都留在了他的诗册里,后面我们加一个人物形象和时间线,青衫代表他是个学子文人,在点出一点穷困,把时间线拉到少年和老年合并,乌头换了白头(如果写男性主人公最好不要用青丝这种形容词)说明他羁旅飘零了很久。

然后我们的结句照常要升华一下,升华什么呢?他的抱负和现在的现状,一个古时候的文人为什么在外飘零呢,要么是做官被贬,要么是四处求学,或者久试不第,他可能年轻的时候想要报效国家或者想要做个富贵官员可是一直没有机会,现在老了穷困潦倒,他怎么去面对自己的报复呢,我们在这里加一个自嘲“何堪孤剑做龙吟”他的梦想就像一把锋利的宝剑嗡鸣出声想要去一展抱负,但是他现在是一个为之奈何的状态,他自觉自己的能力不能匹配自己的梦想,现在甚至都不敢去直面,因为明天的生活还是飘零无定的,我们的结句写“明朝仍是天涯客”这句不是说他明天就要启程,而是点出他始终是个居无定所浪迹天涯的人,进门一张床是个客舍,出门一条路就是天涯。

全词贴在下面

《踏莎行-江湖离索》

愁海浮尘,江湖离索。个中滋味谁消得。

惯常桃李费毫笺,一朝花落无人拾。

情寄寒樽,魂留诗册。青衫褴褛乌头白。

何堪孤剑做龙吟,明朝仍是天涯客。

这首词我当年写的时候用的是词林正韵,所以白是仄声,然后拾不是落韵,词林正韵中它和其他韵脚是一个声部的。(文中的调笑令和踏莎行都是个人原创,不要把我原创的词贴出去,图里的例词都是古人的可以存下来练习用)

hy想要进一步深造的话可以买叶嘉莹女士和龙榆生先生的词学书,声韵方面可以看王力的。