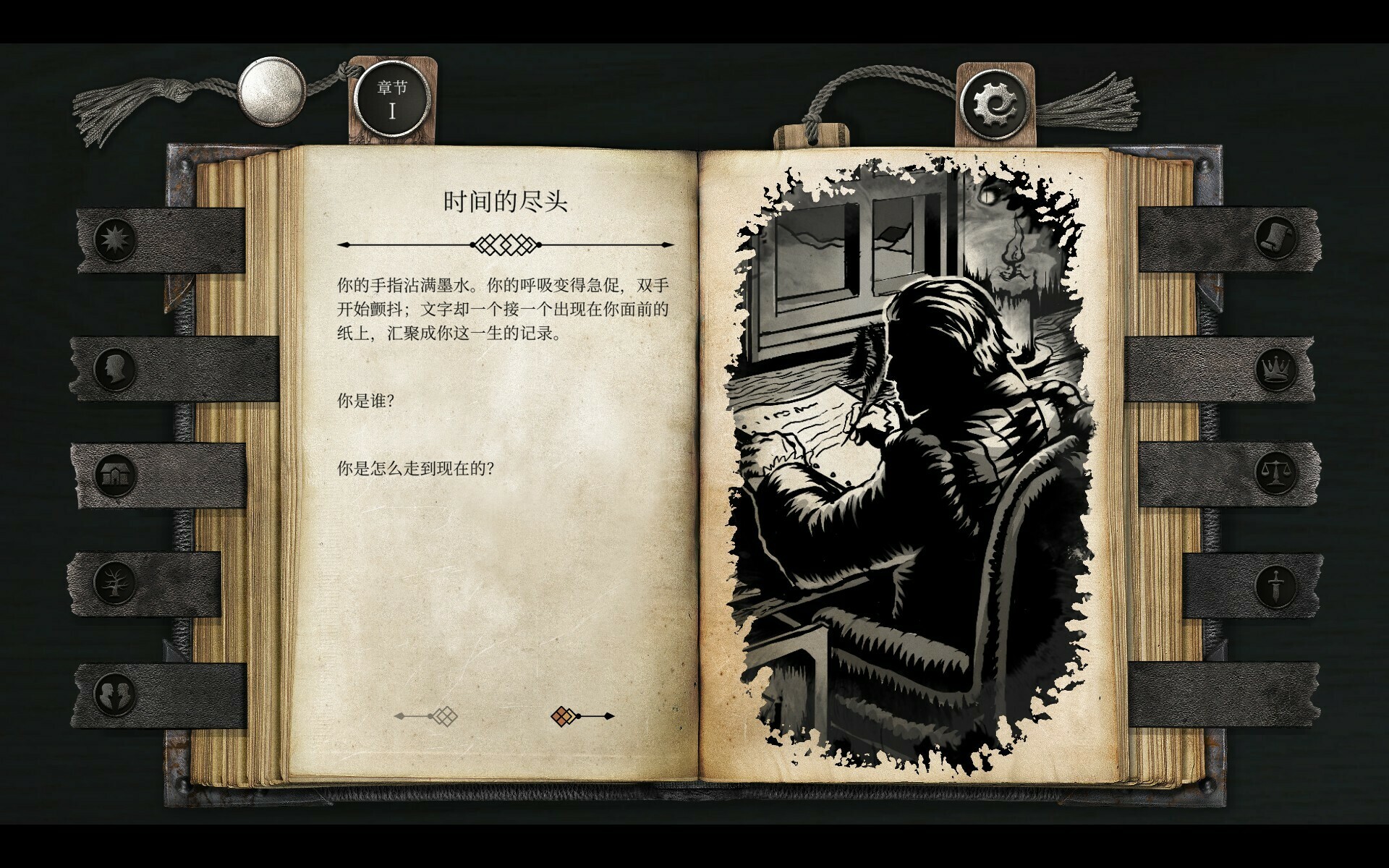

“所有關於自我的敘述都是關於皈依的敘述”,弗裡切羅指出皈依(conversion)不僅是一種宗教體驗,也是一種詩學結構。因為唯有引入生命的斷裂,才能使得舊的自我得以被回顧,新的自我得以進行講述。而皈依也具有著同樣的結構,即為舊我的死亡和新我的重生。在《懺悔錄》中,奧古斯丁為這種“皈依—自傳”的敘事模式奠定了典範。而中世紀題材角色扮演遊戲《布蘭特爵士的生平與苦難》在遊戲之初,便以美術表達向我們指出遊戲故事本身便是扮演人物一生的“自傳性”書寫,當我們嘗試在時間盡頭以筆墨記錄一生,並由此開啟故事的新篇章,便是在進行“皈依—自傳”的書寫嘗試。

然而,正如奧古斯丁在《懺悔錄》中所體現的,他在線性時間和現實世界裡,僅能做到自我死亡的虛擬。《布蘭特》則通過選擇構築遊戲的核心機制,使自我的死亡向前一步,它藉助電子遊戲媒介的獨特性,對奧古斯丁皈依神學進行模擬預演,在舊我與新生間實現“皈依”的新型書寫,這同時也在“皈依—自傳”的敘事模式中增添了全新的維度,以可選擇的死亡向我們體現自由意志的獨特敘述空間。

一、黑暗幻想與線性時間下的人生書寫

遊戲本身設定為以歐洲宗教改革時期社會為原型,因此,自治城市的興起與傳統封建王權的衰落也相應成為了遊戲故事的重要背景。玩家將會扮演貴族家庭中一位平民母親的子嗣,生活在虛構的阿克尼亞帝國的統治之下,經歷線性時間敘述下,從童年到青年,從和平時期到革命年代的人生。

因其出身,最初的布蘭特處於平民與貴族交界的尷尬地位,他相對於其他單一路徑人生而言,擁有著更多選擇的可能。他一方面不享有任何特殊的頭銜與權利,受到貴族的輕視與排斥,另一方面則並不全然置身於平民之伍,他具有著變成貴族的可能。童年至青年時代,布蘭特將會與家庭成員相處,和相遇之人交往,在青春歲月積累勇氣、智慧、靈性等屬性品質,為未來人生進行積澱。進入中年時期後,布蘭特將會根據前期的選擇,踏上貴族、平民、教士三者之一的職業路線。他需要更加自主地處理家庭、工作和私人情感生活,通過選擇面對時代的明潮暗湧。生活的細枝末節和人情冷暖外,時代風起雲湧,自幼所見的教派矛盾,中央與地方,階級間的矛盾與摩擦逐漸升級。起義的戰火燃起,高潮與終局便一齊到來。布蘭特需要選擇自己以何種形式,以何種陣營來投身歷史之中,迎來自己的人生結局。而結局的書寫,正來源於過往人生中所做出的無數選擇。

我們看見布蘭特橫亙於線性時間視野下奔湧向前的人生,如同絕大多數中世紀人一樣,經歷成長,經歷時間的磨洗,靜靜觀望和等待生命末尾的句號。這和基督教語境中的線性時間觀相一致, “救贖-歷史-時間”聯結在一起, 個人融入線性歷史的超自然意義中,等待最後的審判與末世救贖。

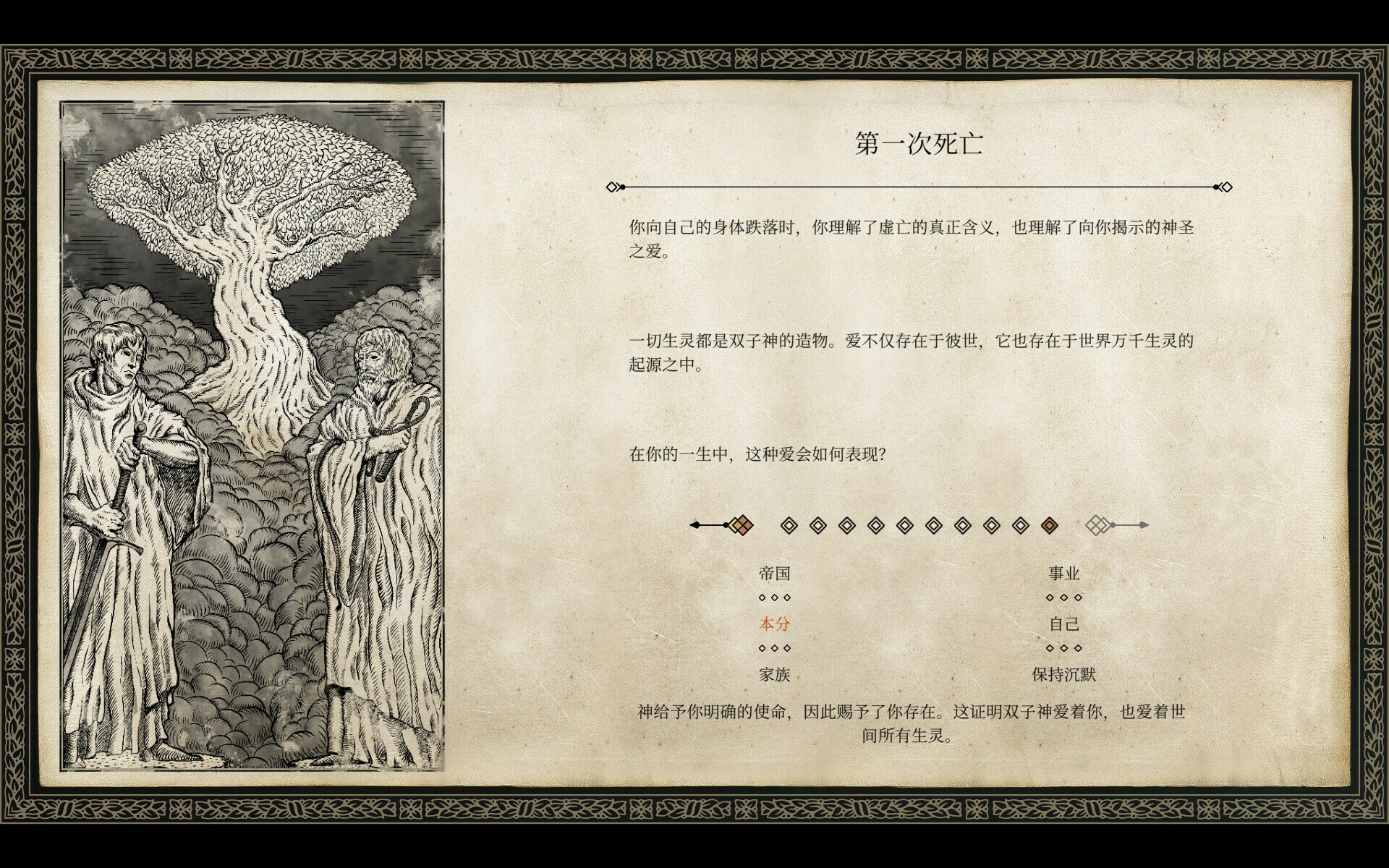

然而,不同於僅將宗教改革時期的歐洲社會復現,《布蘭特》融入了黑暗幻想的元素,它將神蹟明確地展現在世界建構裡,把中世紀的皈依母題高度濃縮於以死亡為核心的遊戲設計中。《布蘭特》設計了一長一幼的“雙子神”,他們依據意志創造世界,代表著愛與律法。他們又將“三種本分”的真理賦予世界,即將人們分為貴族、神職和平民階層,指引迷茫無措的人們按照各自的本分正確生活,從而於生命盡頭登上到達彼岸的光柱之頂。但在《布蘭特》中死亡是特殊的,“雙子神”能使人經歷復活,在前三次死亡中,人們並不會真正死去,而是進入“虛亡”。在神祇的注視下,人們會保留死亡的記憶,玩家和人物得以重新審視過去的選擇,並調整將來的策略。這也意味著,死亡成為了一種生活經驗,“皈依—自傳”的敘事模式向我們展現出新的可能。

二、奧古斯丁皈依視野下的新型自我

奧古斯丁所描繪的“自我”是有罪的。為了說明罪惡的原因和維護上帝的全知全能, 奧古斯丁指出,人雖受造於上帝,卻相較而言具有缺陷,強調人為惡出於自由意志 。這樣的狀況下,人的自由為罪所裹挾。他會處在被線性時間拉扯的狀態中,面臨著存在消失的死亡恐懼,這唯有通過上帝的恩典和心靈的皈依,才能實現朝向永恆的新生。可以說,奧古斯丁使自己陷入線性時間的緊迫中,在“死亡”面前遲疑惶恐,這並非實際的死亡,也與塵世生命的長度無關,他所講述的是:迫切結束靈魂有罪的狀態,迎來靈魂的新生。

因而,他這樣描述自己,年幼時因偷竊之樂而懺悔,成人時沉醉於異教、淫慾與俗務中,儼然是迷失的青年,他在《懺悔錄》中寫到,“我還在遲疑著,不肯死於死亡,生於生命;舊業和新生的交替,舊的在我身上更覺積重難返;越在接近我轉變的時刻,越是使我惶恐,我雖並不因此卻步,但我不免停頓下來了。”他在文本與想象裡構想“自我”之死,試圖在肉體與精神的相互交綏裡得救,直至在花園中完成皈依,方才走向舊我之死,實現靈魂從墮落中解脫新生。他以“墮落—救贖”進行皈依敘述,將個人歷史描述為線性上升的軌跡。

《布蘭特》運用虛亡與實亡的遊戲機制設計,使奧古斯丁皈依視野下的舊我之死和新我之生向前一步,成為實際。在前三次死亡中,亡者於虛空之中赤身裸體地覲見神祇,清晰地看見舊我身上的本質與種種矛盾。這與列維納斯的“他者”理論具有一定的相似性,即主體所能遇見的唯一確定性的他者,是死亡的“面容”,在舊我死亡的倒影裡,我們看見了自己的面容,舊我隱含的暴力撕開了新舊之間的聯結,使新我確定了自身的模樣。接著,亡者將會接受神祇關於“愛、律法與意志”的拷問,重新為新生的“自我”錨定原則,這時所作出的選擇便代表著一種自我認知的重塑,一種精神的新生。這樣一來,奧古斯丁式皈依之死在遊戲設計中得到了模仿和預演,人們得以直接接受上帝的教誨,改變自身的想法,“舊我之死和新我之生”成為實際的可能,在遊戲劇情中便具有實例,布蘭特的弟弟內森一度陷入了俗世之慾中,不再渴求信仰,他認為只有在凡間,才能拒絕雙子神的意志,並過上自由的生活。但在經歷花天酒地與縱情享樂後,他意識到這樣的自由背後並不具有意義,靈魂的空虛、恐懼與絕望不得平息,虛無和彷徨在他迷茫不已。而這時,真正的死亡成為了一種皈依和救贖的選擇。在神明與死亡的特殊框架下,“自我”可以將死亡視作一種明確的獲得神諭指引的方式,作為皈依救贖的選擇。

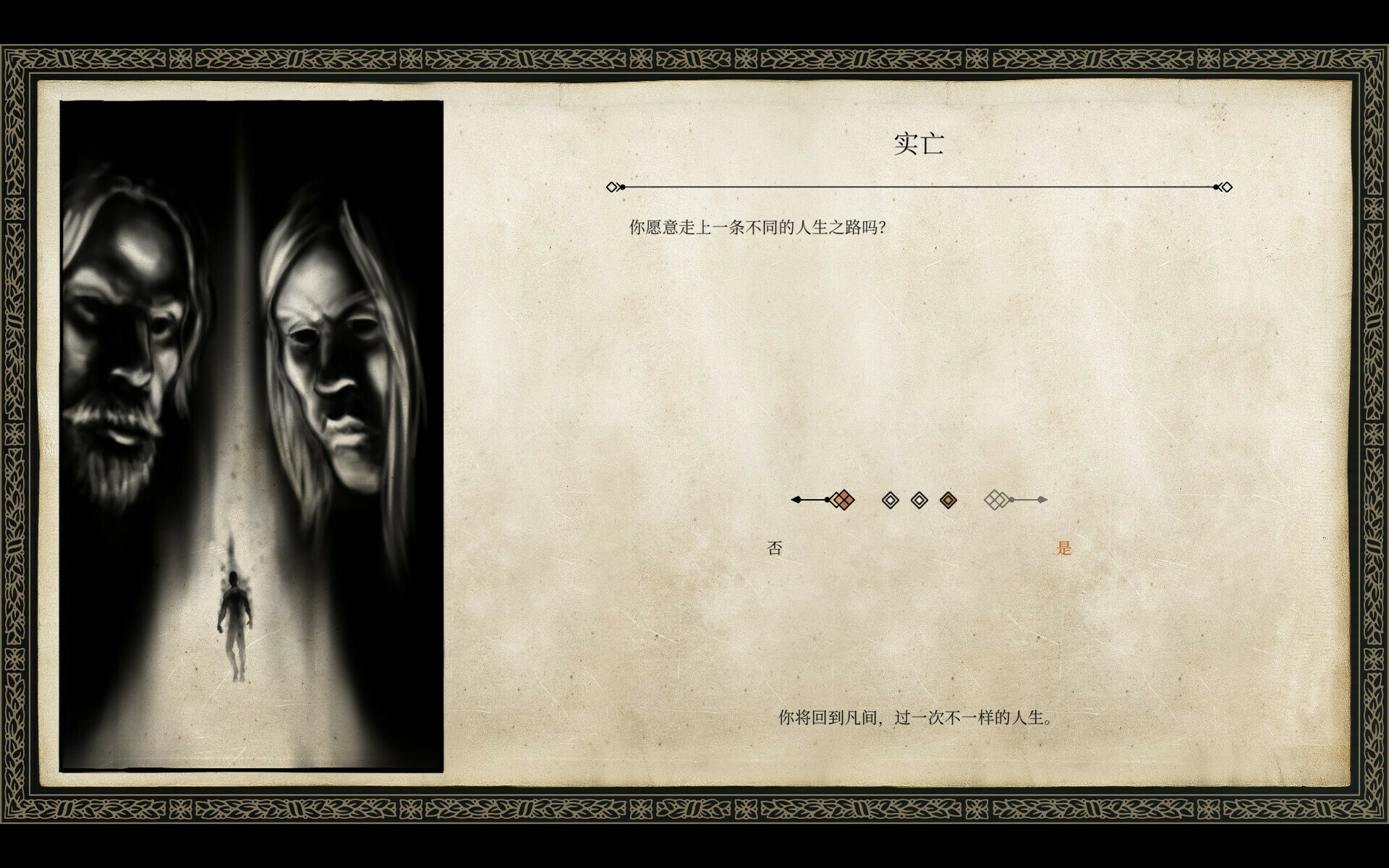

而當實亡降臨時,正如遊戲文本所描述的:“你站在雙子神面前。你的本質在祂們面前顯露無遺,你內心深處的所有秘密都被完全揭開。對祂們而言,你的靈魂就像一本攤開的書,你一生的故事載於其上。”神明低頭審視,“你”的人生書寫於紙上,如若懺悔文書。祂靜靜發問:“你感激者神賜的一生嗎?你這一生對你而言意味著什麼?你為什麼而活?你在這一生中是否讓我們創造的世界更加完美?是什麼決定了你的命運?”人們被誘使著回望那因時光斑駁的書頁,做出喜怒怨憎各異的答案,但卻又走向了新的皈依時刻。

在最後,雙子神提出最終之問:“你願意走上一條不同的人生之路嗎?”這實則在回顧外,引入了電子遊戲反覆體驗的特性,使循環時間觀進入了遊戲的時間敘事中,打破了對布蘭特人生的線性敘事。當人生書寫成為可重複的過程和多周目的遊戲實踐,我們便得以推演一種最好的結果,然而,究竟什麼樣的人生才是最好的?封閉而流轉的循環造就的是無終點的不安與焦慮,恰如彼特拉克在循環時間無法區分新舊自我,也無法擁有“結尾視角”,他與奧古斯丁線性圖式之間產生了無可避免的衝突,這使得自己的皈依一直“在途中”。電子遊戲的媒介特性也造就了“皈依—自傳”的敘事話語發生變化。不同於奧古斯丁式皈依話語裡,“自我”作為寫作的“作者”和被寫作的“客體”,角色扮演遊戲中的“自我”天然具有新的意味,即玩家作為互動主體和角色作為操作客體。當玩家主觀融入角色扮演,使主客歸為一體時,便達成了新“皈依—自傳”故事的書寫。結束遊戲進程時,“玩家”與“角色”發生了置換,使得“布蘭特”之我死去,而“玩家”之我的重生。那麼,也就是當玩家根據自身意志實踐於角色,行使合乎自由意志的選擇,便走向了個人視域裡最好的人生書寫。

然而,這樣的一種圓滿,仍然存在著疑問,即遊戲設計的交互選項是否能夠完全合乎自由意志,承載玩家的願望。此外,面對弟弟內森的自刎懺悔,布蘭特可以採取干預的選擇,而對自身而言,遊戲設計者出於玩家遊玩體驗的考慮,會將選項所指引的結果進行暗示或呈現。這使得隱藏於選項背後的死亡成為了一種明確的選擇,死亡向我們喻示著自由意志在電子遊戲裡展現出的權能。

三、可選擇的死亡:電子遊戲中的生命與自由意志

奧古斯丁筆下的死亡已經不再是一個自然現象,而完全和人的罪性與救贖聯繫在一起。原罪帶來靈魂與肉體的衝突,而這一衝突的極端形態,就是靈魂與身體的分離,即死亡。人們通過皈依朝向永恆的上帝,便能保有靈魂的不朽,不必經受第二次死亡。但人們唯有此世的生活來運用自己的自由意志,選擇是否聆聽聖言獲得拯救,進而為了解釋死與不死的斷裂,他不得不在皈依中設想舊我之死,將死亡作為皈依的環節,以斷裂來講述人靈魂的皈依話語,由此永恆因上帝向我們展開。死亡因上帝的加入,成為了一種“好”,“本來死亡是因犯罪而得的,而今正義靠死亡證成……這不是因為死亡以前是壞的,現在變好了,而是因為上帝獎勵給信仰者以恩典,使得本來與生命相反對的死亡,而今變成了朝向生命的工具。”而自由意志本身並不帶來幸福,自由意志唯有通過歸順於上帝,才能使我們自身得到幸福,他指出“委身於真理本身,這就是我們的自由;這真理就是我們的上帝,他使我們脫離死亡,即罪狀,而得自由……靈魂若不是安全可靠地享有某物,就不是自由地享有(fruitur)它”因而,幸福並不意味著運用自由意志去享有死亡的“好”,而來源於上帝的恩典,奧古斯丁並不鼓勵人們去死和自殺,皈依上帝才是根本旨歸。

電子遊戲具有著不同於古典作品的特點,它的敘事本身並非確定的,允許受眾“選擇自己的道路”。同時,“死亡”的改造與詮釋在電子遊戲領域得到了豐富的實踐,如在傳統遊戲敘事裡,死亡採用“可能世界”理論予以解釋處理,玩家通過“讀取存檔”開闢新的“可能世界”;或是在遊戲製作人宮崎英高的“魂”系列遊戲中,他試圖將“死亡”被視作享受,而非失敗的標誌,死亡與重生的循環被融合進了遊戲敘事中。正如齊澤克指出,電子遊戲將‘非死’的主體性展現而出,主體不斷經歷死亡又重生的無限循環,一種自身有限性、可朽性的認識被廢除,“非死性”開闢出新的空間——淫蕩的永生(obscene immortality)。儘管《布蘭特》賡續了與傳統遊戲敘事十分相似的選擇樹設計,但其仍然展現出某種“非死性”,這不同於“魂”系列遊戲以戰鬥為核心的死亡重生,或是無限的重生循環,其特殊意義體現在,死亡成為了可選項或是可規劃的資源,而非唯一的珍貴存在。也就是說,在自由意志面前,死亡是可選擇的,生命的權重業已下降,它可以讓位於數值和劇情體驗。在《布蘭特》中,死亡實質是可利用的策略,玩家在面對死亡時擁有更多的自主性和控制感,自由意志的權能被牢牢地把握在自己手中,體現在選項裡。

然而,當皈依的虛擬之死被還原為實際,被落實在電子遊戲的選項中,成為玩家之手下的資源,其意義則不相同,這向我們展現出生命政治在電子遊戲領域的延展。福柯指出生命政治的治理範式,就是通過將多樣化的生命體規訓為規範化的個體之後,使國家和政府可以從人口總體層面進行治理。而在數字時代,權力技術實現了以算法進行全景化的數字治理,人們不僅在思想層面,也在生物性生命的層面受到數據庫和算法控制。而電子遊戲的媒介計算機具有著處理、計算和操縱大量基於規則的符號的特性,這使得遊戲本身為最大限度地以程序修辭進行表達。遊戲非線性的文本交互和選擇實則成為了一種配置性表演,在參與配置性表演中,玩家獲得選項後的反饋信息。參與電子遊戲的玩家們憑藉自由意志,實質成為了自己數字生命的管理者,將死亡變為了可選擇的規劃項,生命本身被包裝成工具利益的註腳,生命倫理本身呈現出解構的姿態。在新自由主義背景下,自我優化實際構成了一種“自我剝削”,其中“權力關係被內化了……然後被解釋為自由。在這個過程中,資本的命令寄生在前意識中佔據了自我的概念。”

值得注意的是,儘管“非死性”向我們展現出宛若神性的光輝,玩家的選擇卻始終無法跳脫出遊戲製作的選項設置,自由意志始終無法超越人為製作的內容框架。然而,遊戲本身不等於現實生活的還原,伯納德·納茲對此解釋為,“遊戲跟技術活動的差別,可能就在於遊戲中使用的方法並不是最有效率的”,“玩一場遊戲,意味著自願去克服非必要的障礙。”嘗試在遊戲設計和規則範圍內進行遊戲,本身就體現著自由意志的影子。同時,也意味著人們認識到世界建構的角度並以此進行積極大膽的實踐嘗試,這一過程,本身展現出自由意志體現的螺旋式上升。這同德勒茲所描述的“快樂”有著共通,快樂(joy)是由力量所填滿的一切,‘權力(pouvoir)’會對力量造成制約,當你實現你的力量(puissance)的時候,你會感到快樂。可以說,遊戲便帶來了這樣一種處於鬥爭和發展中的快樂。遊戲恰恰以“無害的閃亮表象為我們創造了一個與失敗和缺陷作鬥爭的空間”,在這之中,我們看見與奧古斯丁截然不同的幸福來源。

電子遊戲仿製著在泛黃的紙頁與墨色的文字,也模擬了古典文本背後“皈依”話語,向我們展現舊我之死與新我之生間新的詮釋可能。數字與代碼的信息流動帶領我們再臨歷史長河中的古典源頭,電子熒幕呈現出古樸斑駁的藝術表達,但從縈繞聖歌吟唱的古典世界走來,媒介技術所賦型的死亡,卻已然向今人講述著關於自由意志的新答案。