“所有关于自我的叙述都是关于皈依的叙述”,弗里切罗指出皈依(conversion)不仅是一种宗教体验,也是一种诗学结构。因为唯有引入生命的断裂,才能使得旧的自我得以被回顾,新的自我得以进行讲述。而皈依也具有着同样的结构,即为旧我的死亡和新我的重生。在《忏悔录》中,奥古斯丁为这种“皈依—自传”的叙事模式奠定了典范。而中世纪题材角色扮演游戏《布兰特爵士的生平与苦难》在游戏之初,便以美术表达向我们指出游戏故事本身便是扮演人物一生的“自传性”书写,当我们尝试在时间尽头以笔墨记录一生,并由此开启故事的新篇章,便是在进行“皈依—自传”的书写尝试。

然而,正如奥古斯丁在《忏悔录》中所体现的,他在线性时间和现实世界里,仅能做到自我死亡的虚拟。《布兰特》则通过选择构筑游戏的核心机制,使自我的死亡向前一步,它借助电子游戏媒介的独特性,对奥古斯丁皈依神学进行模拟预演,在旧我与新生间实现“皈依”的新型书写,这同时也在“皈依—自传”的叙事模式中增添了全新的维度,以可选择的死亡向我们体现自由意志的独特叙述空间。

一、黑暗幻想与线性时间下的人生书写

游戏本身设定为以欧洲宗教改革时期社会为原型,因此,自治城市的兴起与传统封建王权的衰落也相应成为了游戏故事的重要背景。玩家将会扮演贵族家庭中一位平民母亲的子嗣,生活在虚构的阿克尼亚帝国的统治之下,经历线性时间叙述下,从童年到青年,从和平时期到革命年代的人生。

因其出身,最初的布兰特处于平民与贵族交界的尴尬地位,他相对于其他单一路径人生而言,拥有着更多选择的可能。他一方面不享有任何特殊的头衔与权利,受到贵族的轻视与排斥,另一方面则并不全然置身于平民之伍,他具有着变成贵族的可能。童年至青年时代,布兰特将会与家庭成员相处,和相遇之人交往,在青春岁月积累勇气、智慧、灵性等属性品质,为未来人生进行积淀。进入中年时期后,布兰特将会根据前期的选择,踏上贵族、平民、教士三者之一的职业路线。他需要更加自主地处理家庭、工作和私人情感生活,通过选择面对时代的明潮暗涌。生活的细枝末节和人情冷暖外,时代风起云涌,自幼所见的教派矛盾,中央与地方,阶级间的矛盾与摩擦逐渐升级。起义的战火燃起,高潮与终局便一齐到来。布兰特需要选择自己以何种形式,以何种阵营来投身历史之中,迎来自己的人生结局。而结局的书写,正来源于过往人生中所做出的无数选择。

我们看见布兰特横亘于线性时间视野下奔涌向前的人生,如同绝大多数中世纪人一样,经历成长,经历时间的磨洗,静静观望和等待生命末尾的句号。这和基督教语境中的线性时间观相一致, “救赎-历史-时间”联结在一起, 个人融入线性历史的超自然意义中,等待最后的审判与末世救赎。

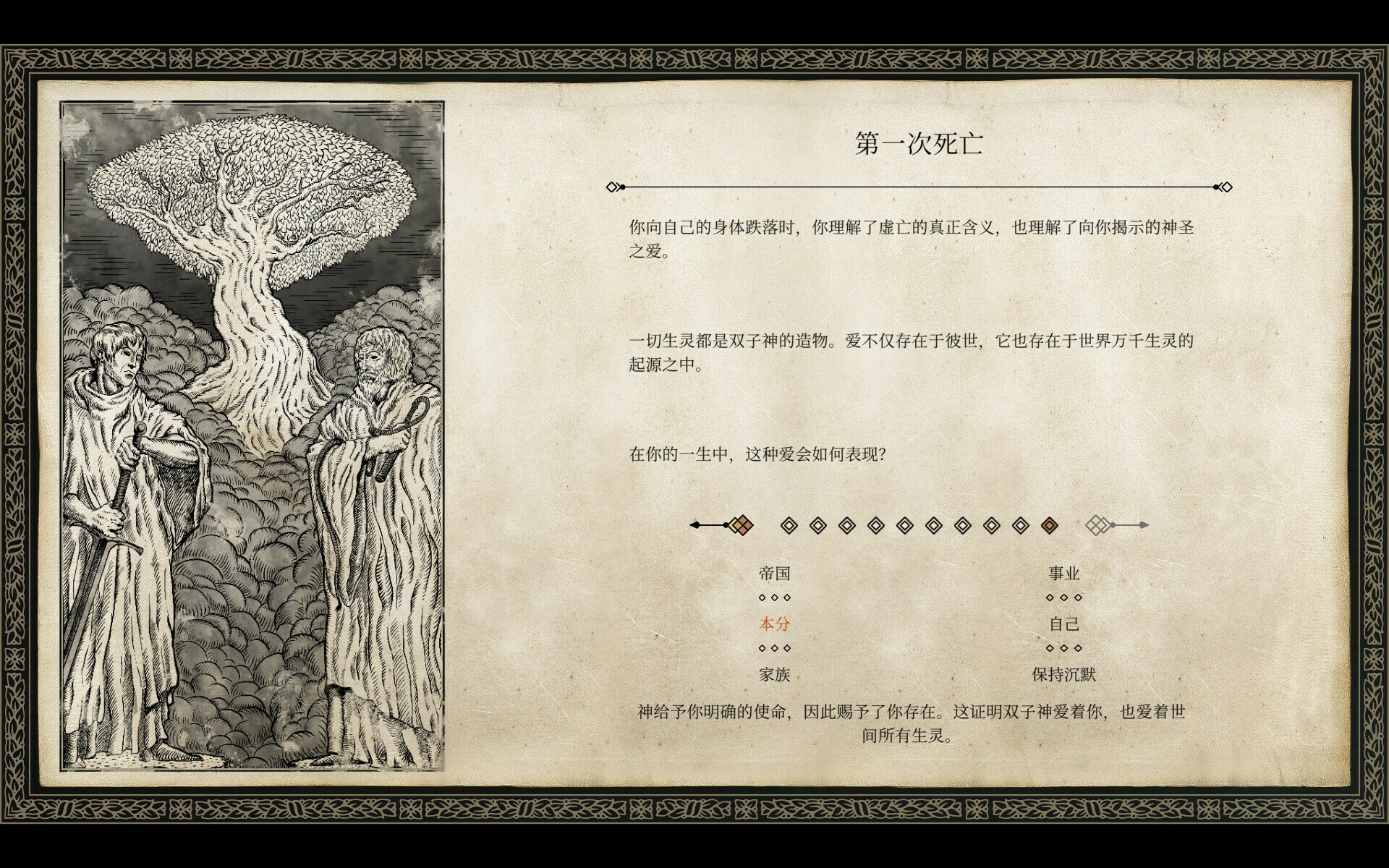

然而,不同于仅将宗教改革时期的欧洲社会复现,《布兰特》融入了黑暗幻想的元素,它将神迹明确地展现在世界建构里,把中世纪的皈依母题高度浓缩于以死亡为核心的游戏设计中。《布兰特》设计了一长一幼的“双子神”,他们依据意志创造世界,代表着爱与律法。他们又将“三种本分”的真理赋予世界,即将人们分为贵族、神职和平民阶层,指引迷茫无措的人们按照各自的本分正确生活,从而于生命尽头登上到达彼岸的光柱之顶。但在《布兰特》中死亡是特殊的,“双子神”能使人经历复活,在前三次死亡中,人们并不会真正死去,而是进入“虚亡”。在神祇的注视下,人们会保留死亡的记忆,玩家和人物得以重新审视过去的选择,并调整将来的策略。这也意味着,死亡成为了一种生活经验,“皈依—自传”的叙事模式向我们展现出新的可能。

二、奥古斯丁皈依视野下的新型自我

奥古斯丁所描绘的“自我”是有罪的。为了说明罪恶的原因和维护上帝的全知全能, 奥古斯丁指出,人虽受造于上帝,却相较而言具有缺陷,强调人为恶出于自由意志 。这样的状况下,人的自由为罪所裹挟。他会处在被线性时间拉扯的状态中,面临着存在消失的死亡恐惧,这唯有通过上帝的恩典和心灵的皈依,才能实现朝向永恒的新生。可以说,奥古斯丁使自己陷入线性时间的紧迫中,在“死亡”面前迟疑惶恐,这并非实际的死亡,也与尘世生命的长度无关,他所讲述的是:迫切结束灵魂有罪的状态,迎来灵魂的新生。

因而,他这样描述自己,年幼时因偷窃之乐而忏悔,成人时沉醉于异教、淫欲与俗务中,俨然是迷失的青年,他在《忏悔录》中写到,“我还在迟疑着,不肯死于死亡,生于生命;旧业和新生的交替,旧的在我身上更觉积重难返;越在接近我转变的时刻,越是使我惶恐,我虽并不因此却步,但我不免停顿下来了。”他在文本与想象里构想“自我”之死,试图在肉体与精神的相互交绥里得救,直至在花园中完成皈依,方才走向旧我之死,实现灵魂从堕落中解脱新生。他以“堕落—救赎”进行皈依叙述,将个人历史描述为线性上升的轨迹。

《布兰特》运用虚亡与实亡的游戏机制设计,使奥古斯丁皈依视野下的旧我之死和新我之生向前一步,成为实际。在前三次死亡中,亡者于虚空之中赤身裸体地觐见神祇,清晰地看见旧我身上的本质与种种矛盾。这与列维纳斯的“他者”理论具有一定的相似性,即主体所能遇见的唯一确定性的他者,是死亡的“面容”,在旧我死亡的倒影里,我们看见了自己的面容,旧我隐含的暴力撕开了新旧之间的联结,使新我确定了自身的模样。接着,亡者将会接受神祇关于“爱、律法与意志”的拷问,重新为新生的“自我”锚定原则,这时所作出的选择便代表着一种自我认知的重塑,一种精神的新生。这样一来,奥古斯丁式皈依之死在游戏设计中得到了模仿和预演,人们得以直接接受上帝的教诲,改变自身的想法,“旧我之死和新我之生”成为实际的可能,在游戏剧情中便具有实例,布兰特的弟弟内森一度陷入了俗世之欲中,不再渴求信仰,他认为只有在凡间,才能拒绝双子神的意志,并过上自由的生活。但在经历花天酒地与纵情享乐后,他意识到这样的自由背后并不具有意义,灵魂的空虚、恐惧与绝望不得平息,虚无和彷徨在他迷茫不已。而这时,真正的死亡成为了一种皈依和救赎的选择。在神明与死亡的特殊框架下,“自我”可以将死亡视作一种明确的获得神谕指引的方式,作为皈依救赎的选择。

而当实亡降临时,正如游戏文本所描述的:“你站在双子神面前。你的本质在祂们面前显露无遗,你内心深处的所有秘密都被完全揭开。对祂们而言,你的灵魂就像一本摊开的书,你一生的故事载于其上。”神明低头审视,“你”的人生书写于纸上,如若忏悔文书。祂静静发问:“你感激者神赐的一生吗?你这一生对你而言意味着什么?你为什么而活?你在这一生中是否让我们创造的世界更加完美?是什么决定了你的命运?”人们被诱使着回望那因时光斑驳的书页,做出喜怒怨憎各异的答案,但却又走向了新的皈依时刻。

在最后,双子神提出最终之问:“你愿意走上一条不同的人生之路吗?”这实则在回顾外,引入了电子游戏反复体验的特性,使循环时间观进入了游戏的时间叙事中,打破了对布兰特人生的线性叙事。当人生书写成为可重复的过程和多周目的游戏实践,我们便得以推演一种最好的结果,然而,究竟什么样的人生才是最好的?封闭而流转的循环造就的是无终点的不安与焦虑,恰如彼特拉克在循环时间无法区分新旧自我,也无法拥有“结尾视角”,他与奥古斯丁线性图式之间产生了无可避免的冲突,这使得自己的皈依一直“在途中”。电子游戏的媒介特性也造就了“皈依—自传”的叙事话语发生变化。不同于奥古斯丁式皈依话语里,“自我”作为写作的“作者”和被写作的“客体”,角色扮演游戏中的“自我”天然具有新的意味,即玩家作为互动主体和角色作为操作客体。当玩家主观融入角色扮演,使主客归为一体时,便达成了新“皈依—自传”故事的书写。结束游戏进程时,“玩家”与“角色”发生了置换,使得“布兰特”之我死去,而“玩家”之我的重生。那么,也就是当玩家根据自身意志实践于角色,行使合乎自由意志的选择,便走向了个人视域里最好的人生书写。

然而,这样的一种圆满,仍然存在着疑问,即游戏设计的交互选项是否能够完全合乎自由意志,承载玩家的愿望。此外,面对弟弟内森的自刎忏悔,布兰特可以采取干预的选择,而对自身而言,游戏设计者出于玩家游玩体验的考虑,会将选项所指引的结果进行暗示或呈现。这使得隐藏于选项背后的死亡成为了一种明确的选择,死亡向我们喻示着自由意志在电子游戏里展现出的权能。

三、可选择的死亡:电子游戏中的生命与自由意志

奥古斯丁笔下的死亡已经不再是一个自然现象,而完全和人的罪性与救赎联系在一起。原罪带来灵魂与肉体的冲突,而这一冲突的极端形态,就是灵魂与身体的分离,即死亡。人们通过皈依朝向永恒的上帝,便能保有灵魂的不朽,不必经受第二次死亡。但人们唯有此世的生活来运用自己的自由意志,选择是否聆听圣言获得拯救,进而为了解释死与不死的断裂,他不得不在皈依中设想旧我之死,将死亡作为皈依的环节,以断裂来讲述人灵魂的皈依话语,由此永恒因上帝向我们展开。死亡因上帝的加入,成为了一种“好”,“本来死亡是因犯罪而得的,而今正义靠死亡证成……这不是因为死亡以前是坏的,现在变好了,而是因为上帝奖励给信仰者以恩典,使得本来与生命相反对的死亡,而今变成了朝向生命的工具。”而自由意志本身并不带来幸福,自由意志唯有通过归顺于上帝,才能使我们自身得到幸福,他指出“委身于真理本身,这就是我们的自由;这真理就是我们的上帝,他使我们脱离死亡,即罪状,而得自由……灵魂若不是安全可靠地享有某物,就不是自由地享有(fruitur)它”因而,幸福并不意味着运用自由意志去享有死亡的“好”,而来源于上帝的恩典,奥古斯丁并不鼓励人们去死和自杀,皈依上帝才是根本旨归。

电子游戏具有着不同于古典作品的特点,它的叙事本身并非确定的,允许受众“选择自己的道路”。同时,“死亡”的改造与诠释在电子游戏领域得到了丰富的实践,如在传统游戏叙事里,死亡采用“可能世界”理论予以解释处理,玩家通过“读取存档”开辟新的“可能世界”;或是在游戏制作人宫崎英高的“魂”系列游戏中,他试图将“死亡”被视作享受,而非失败的标志,死亡与重生的循环被融合进了游戏叙事中。正如齐泽克指出,电子游戏将‘非死’的主体性展现而出,主体不断经历死亡又重生的无限循环,一种自身有限性、可朽性的认识被废除,“非死性”开辟出新的空间——淫荡的永生(obscene immortality)。尽管《布兰特》赓续了与传统游戏叙事十分相似的选择树设计,但其仍然展现出某种“非死性”,这不同于“魂”系列游戏以战斗为核心的死亡重生,或是无限的重生循环,其特殊意义体现在,死亡成为了可选项或是可规划的资源,而非唯一的珍贵存在。也就是说,在自由意志面前,死亡是可选择的,生命的权重业已下降,它可以让位于数值和剧情体验。在《布兰特》中,死亡实质是可利用的策略,玩家在面对死亡时拥有更多的自主性和控制感,自由意志的权能被牢牢地把握在自己手中,体现在选项里。

然而,当皈依的虚拟之死被还原为实际,被落实在电子游戏的选项中,成为玩家之手下的资源,其意义则不相同,这向我们展现出生命政治在电子游戏领域的延展。福柯指出生命政治的治理范式,就是通过将多样化的生命体规训为规范化的个体之后,使国家和政府可以从人口总体层面进行治理。而在数字时代,权力技术实现了以算法进行全景化的数字治理,人们不仅在思想层面,也在生物性生命的层面受到数据库和算法控制。而电子游戏的媒介计算机具有着处理、计算和操纵大量基于规则的符号的特性,这使得游戏本身为最大限度地以程序修辞进行表达。游戏非线性的文本交互和选择实则成为了一种配置性表演,在参与配置性表演中,玩家获得选项后的反馈信息。参与电子游戏的玩家们凭借自由意志,实质成为了自己数字生命的管理者,将死亡变为了可选择的规划项,生命本身被包装成工具利益的注脚,生命伦理本身呈现出解构的姿态。在新自由主义背景下,自我优化实际构成了一种“自我剥削”,其中“权力关系被内化了……然后被解释为自由。在这个过程中,资本的命令寄生在前意识中占据了自我的概念。”

值得注意的是,尽管“非死性”向我们展现出宛若神性的光辉,玩家的选择却始终无法跳脱出游戏制作的选项设置,自由意志始终无法超越人为制作的内容框架。然而,游戏本身不等于现实生活的还原,伯纳德·纳兹对此解释为,“游戏跟技术活动的差别,可能就在于游戏中使用的方法并不是最有效率的”,“玩一场游戏,意味着自愿去克服非必要的障碍。”尝试在游戏设计和规则范围内进行游戏,本身就体现着自由意志的影子。同时,也意味着人们认识到世界建构的角度并以此进行积极大胆的实践尝试,这一过程,本身展现出自由意志体现的螺旋式上升。这同德勒兹所描述的“快乐”有着共通,快乐(joy)是由力量所填满的一切,‘权力(pouvoir)’会对力量造成制约,当你实现你的力量(puissance)的时候,你会感到快乐。可以说,游戏便带来了这样一种处于斗争和发展中的快乐。游戏恰恰以“无害的闪亮表象为我们创造了一个与失败和缺陷作斗争的空间”,在这之中,我们看见与奥古斯丁截然不同的幸福来源。

电子游戏仿制着在泛黄的纸页与墨色的文字,也模拟了古典文本背后“皈依”话语,向我们展现旧我之死与新我之生间新的诠释可能。数字与代码的信息流动带领我们再临历史长河中的古典源头,电子荧幕呈现出古朴斑驳的艺术表达,但从萦绕圣歌吟唱的古典世界走来,媒介技术所赋型的死亡,却已然向今人讲述着关于自由意志的新答案。