如今听到“斗蟋蟀”这件事,可能多半获得的是一种“猎奇”性质的心理体验,这件事离大部分人的生活太远,如今我们的日常,徘徊于城市的钢筋水泥森林之间,夏日虽闻虫鸣,但难觅其踪。

不过在我小的时候,也曾经捉过蚱蜢,为它设置各种障碍,来个“跳高比赛”,如今我的女儿也对于用捕虫网去抓个活物来玩这件事性质盎然。只能说捉虫玩虫,这一点大约天然就在人类的基因中有那么一个小片段,所以最早可以追溯到唐代,就有一些相关的逸闻趣事。

既近且远的斗蟋蟀趣事

“七月在野,八月在宇,九月在户,十月蟋蟀入我床下”

这听上去很low像是乾隆的“一片两片三四片”,不过正经是出自诗经《国风·豳风·七月》。当然,在民不聊生的古代,国人其实是没有太多闲情雅致来玩这些,饱暖思淫欲,斗蟋蟀这样的文娱活动,开始盛行,还是到了生产力大幅提升的唐宋年间。

第一个与蟋蟀有关的名人是宋代官至丞相的贾似道,这人很有意思,就是同时创造了南宋历史最勇抗元战绩(之一)和最怂抗元战绩(独占),导致于文天祥评价他:

“己未鄂州之战何勇也,鲁港之遁何哀也!”

这句话前半段的意思是他在鄂州打跑了忽必烈——当然这一点由于当时蒙哥暴毙,忽必烈急着回去夺权,含金量可能存疑。

后半段的意思就更好懂了,贾公鄂州之后****,然而抗元成绩却是不断滑坡,直到丁家洲一役,把宋军最后的13万精锐送了个干净,自己乘小船乘乱遁走。所以回头来看,忽必烈为他背书:

“吾安得如似道者用之。”(我也有贾似道这样的人就好了)

多少有点大大的狡猾的意味。

当然上面提了很多,可能看起来和蟋蟀没有太大的关系,但贾公是历史上第一个为“斗蟋蟀”这事留下了铁证的名人,那就是他写下了全世界第一本蟋蟀专著《促织经》。

从宋代到明代,皇帝与权臣都以玩的花、玩出新姿势闻名,尤其是明代,什么锁匠皇帝、木匠皇帝,突出一个专做手艺人,那么自然也少不了蟋蟀皇帝,那就是明宣宗朱瞻基。

不过这位因为算是朱棣之后明朝数一数二的靠谱皇帝,最大的黑点是生出一个导演土木堡之变,最后又冤杀于谦的朱祁镇。所以玩的花一点,也就不算太大的问题了。

真正到了我们如今戏言的“做赛博王爷”的时代,那得轮到喝茶、遛鸟、斗蛐蛐的清代满洲人的日常。满洲旗人,讲究一个辰时到巳时(早上7点到11点)饮茶,原因是当时地位再低的旗人都可以在朝廷领取俸禄,不用劳作也可以坐享其成。

那么光喝茶显然也有些无趣,于是带鸟和带虫去茶馆都成了当时的一种风雅,原因是会叫——你没有看错,鸟儿以画眉、白翎和鹦鹉为主,虫儿则统一被称为“鸣虫”,包括了蝈蝈、油胡卢和蟋蟀。

这其中以蟋蟀最为好斗,于是又单独发展出了一种全新的乐趣——甚至是围绕斗蟋蟀环节的赌局,好斗蟋蟀的旗人子弟,大多还专门豢养了照顾蟋蟀的僮仆,称为“把扯”——没错,就是前不久上线的“斗蛐蛐模拟器”《沉默的蟋蟀》,我们要扮演的也是这个,所以什么赛博王爷,是王爷手下的把扯拉!

领地意识与围观乐趣

斗蟋蟀能一路传承下来,和蟋蟀是领地意识特别强也有关系——这一点其实最明显的是猫,但如今的家猫基本上对于突然到来的新同伴已经只剩下哈气威胁这一种敌对行为,实在是两看相厌,才会挥爪考验一下对方的实力,当然自古以来家猫都可以靠颜值去吃饭,所以不用大动干戈去拼个你死我活。

也还有很多昆虫有类似的习性,比如独角仙,但如果进行对比,你会发现蟋蟀是难得的,结合了力量、速度与残酷性的战斗昆虫——最后一点的“残酷性”,可能比想象中的还要有吸引力。蟋蟀的战斗方式很多,左摆、右摆、大背、胯打、掏腹、切足、扣齿......可谓全身都是武器,招招要虫性命,败者不是开膛破肚,就是断肢掉头,总之战场十分惨烈,少儿不宜。

当然从《斯巴达克斯》与古罗马斗兽场开始,人类自古就爱看这些东西——性与暴力是埋藏在DNA中被渴求的东西。

下沉式游戏的时代,一个“一路向北”的游戏

不同于赛鸡斗狗,斗蟋蟀的门槛,还是天然低了很多,所以这其实是一种挺民间的娱乐——最开始是文人雅士的娱乐,然后变成茶馆旗人的乐子。到了再后来,在网络和手机还没有普及的那个年代,斗蟋蟀也确实构成了70年代生的那一代人童年乐趣的重要组成部分,然后它和其他很多传统文娱活动一样,也在随着时代的推进在消弭。

这也是蓬莱飞鱼工作室的负责人彭清刚想要做出一款“电子斗蟋蟀”游戏的原因,给童年的快乐回忆一点慰藉,也让这种消逝中的传统文化多一分传承。

作为一个游戏行业20年的老兵,他参与制作过《八仙Online》、《五行师》《恶魔秘境》等多款网游和手游,肉眼可见的,这些游戏都比《沉默的蟋蟀》更赚钱,也更容易,他从立项开始,也确实从公司内部就遇到了很多阻力。

更大的问题在于:如今是一个时间碎片化,娱乐直白化的下沉式游戏年代——在《吸血鬼幸存者》中我们只需要移动,在《聚敛无厌》中我们只需要攻击(尽管知名度和吸血鬼远远不能相提并论,不过也是一种范畴的尝试),传统的游戏基础构成元素都在被结构,游戏需要为玩家提供的也是一种更加短平快的刺激。

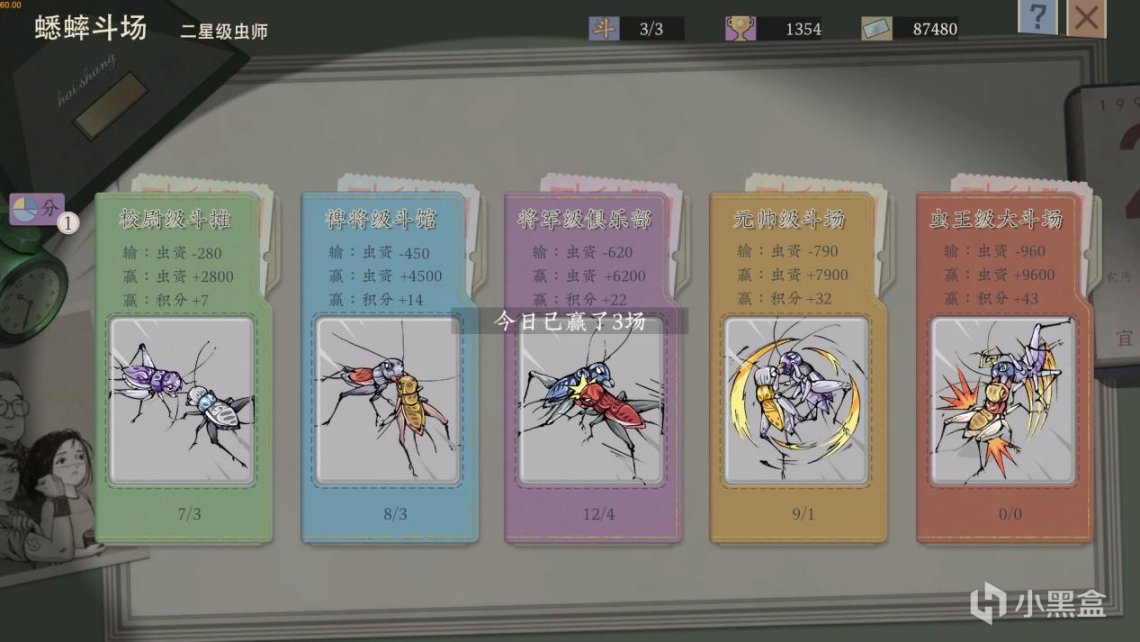

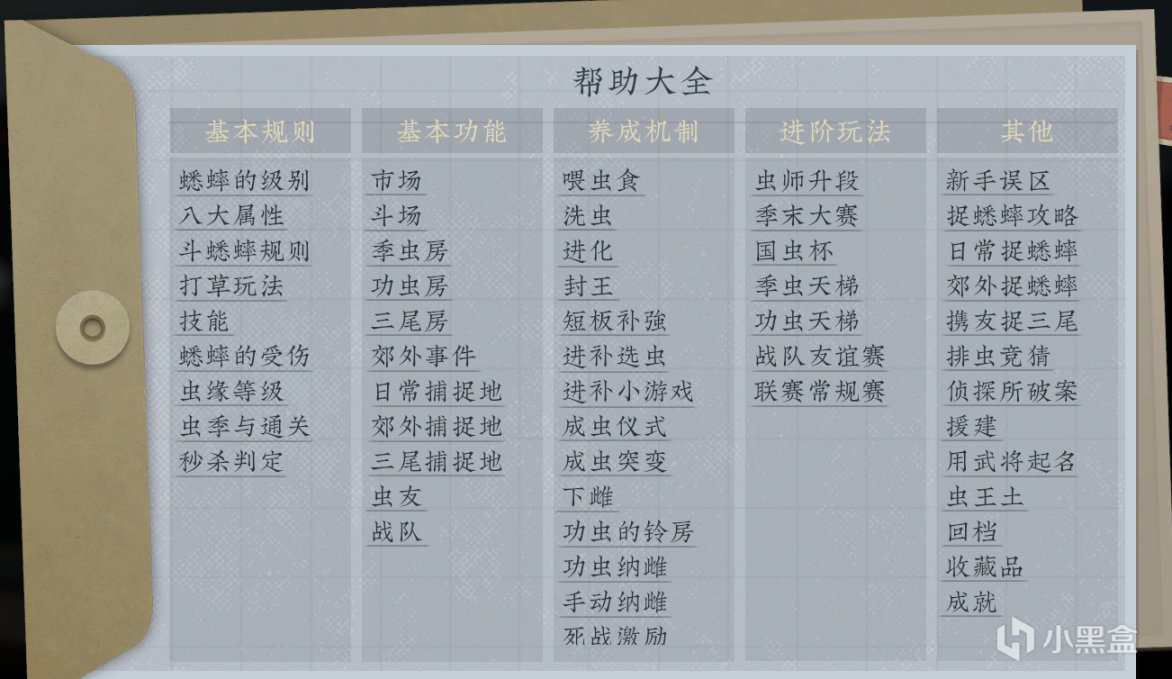

《沉默的蟋蟀》显然不太合群——它做了一个慢节奏的、机制复杂、上手门槛高、直观正反馈也不一定充足*的游戏,从帮助界面密密麻麻的词条就可见一斑。

*这个要取决于对游戏机制的理解和学习程度

这样的游戏对于老炮而言可能问题不大,上线初期散人杨树寅子等众多单机主播都玩的不亦乐乎,到了不得不换商单游戏时都还有些意犹未。不过很多被吸引来的轻度玩家,可能会在这个未知的领域遭遇到不少茫然与挫败,随之而来的,是在steam上的那些差评*。

*87%其实也算一个还不错的数字,但离优秀,还是稍微有一些距离。

赛博王爷旧梦重现,“翻译”之外,或许还需更多努力

不就是抓蟋蟀→养蟋蟀→斗蟋蟀一个循环的流程,和宝可梦差不多,有什么难的呢?没错,我最开始也是这么认为的:

在神作遍地走的 2023,最让我沉迷的居然是这款游戏?

对于《沉默的蟋蟀》制作人彭清刚和他们那一代人而言,想要用游戏语言来向如今的玩家诠释都蟋蟀的乐趣,可能存在一种“知识的诅咒”——因为我们熟悉了某种知识,就容易在潜意识里把这种知识的已获取作为一个出发点,而很难想象不知道这种知识会发生什么,我们的知识“诅咒”了我们,让我们无法和不知道的人完成沟通。

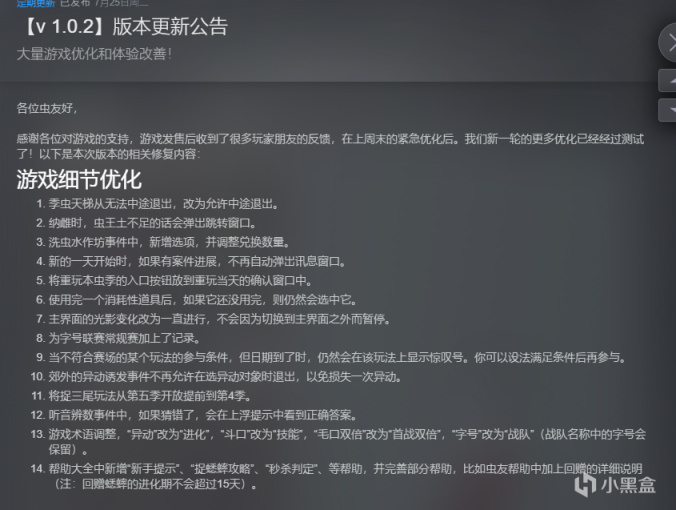

在《沉默的蟋蟀》最新的1.02版本更新中,可以看到基本集中在引导性与门槛降低上,比如——游戏术语调整:“异动”改为“进化”,“斗口”改为“技能”,“毛口双倍”改为“首战双倍”,“字号”改为“战队”。

如同语言在不断变迁——无论是外来词汇还是网络用语,能被人口口相传才是好文明,如果想要让传承的内容真正有生命力的持续下去,曾经的“斗口”、“字号”这样的名词可能还是更加适合留在那些类似于《促织经》的典籍。

这一系列的改动最后的效果还未可知,把生僻的术语“翻译”成玩家习惯的词汇只是第一步,如何让多虫季的流程有持续的,更容易白感知的正反馈?如何降低斗虫随机性带来的挫败感?如何更自然的引导玩家去学习游戏机制?这些可能都还是《沉默的蟋蟀》去进一步完成的内容。

既然作者选择了这个小众且复杂的题材,那么它的这些特质,就会伴随游戏永远存在下去——这是一种“既近且远”的文化距离感:它存在于历史又远离生活,它有一套数百年来的传承下来的独立细致的运行规则,但这种“复杂”却恰恰成为了它在如今这个时代传承下去的阻碍。

不过如果你和我一样,也愿意去尝试、了解和熟悉其中包含的那些内容,也许能够发现数百年前的王爷为什么会沉迷斗蛐蛐,而如今当一个赛博王爷,也远没有想象中那么难。

#独立游戏推荐#