你為什麼要選擇做遊戲而不是去寫世界觀呢?

我都來遊戲公司實習了,只寫個世界觀有啥意思。

還有半句話我沒說:這可能是我人生中唯一一次有人給我開著工資,還能讓我做自己想做的遊戲的機會了。

(上一篇發出來之後試圖刨一刨之前做過的東西搞個合集)

【GameJam作品】西西弗斯模擬器

當時在動物廠搞暑假實習,所有的實習生都會參加一個“XXX計劃”,用幾周時間搓做一個東西出來,產出再加上在項目組的表現會作為能否留用的評定。拋去前端後端那些我看不懂的東西,策劃的題目有兩個,一個是搓個遊戲出來,還有一個是對文案策劃的,寫一個套開放世界的世界觀。

雖然我不懂美術、不懂音樂、不懂編程(對,當時連GDevelop都不會,只用RPGmaker做過一個到現在還沒優化完的生日禮物),但還是一點都沒猶豫地選擇做一個遊戲。

《西西弗斯模擬器》就這麼誕生了。我的第一個正經的遊戲項目。

很明顯整出個這種垃圾東西不會被留用(更何況在項目組裡的表現也沒那麼好,唯一的高光時刻可能是和同組策劃下班玩跑團的時候,展現了一波san值清空極限發瘋),而且開交流會的時候先輩就千叮嚀萬囑咐不要做敘事向的遊戲,答辯的時候沒有人會有時間試玩的,但我會因為自己是那個暑假唯一一個選擇搓遊戲的文案實習生感到滿足hhhhhhhh

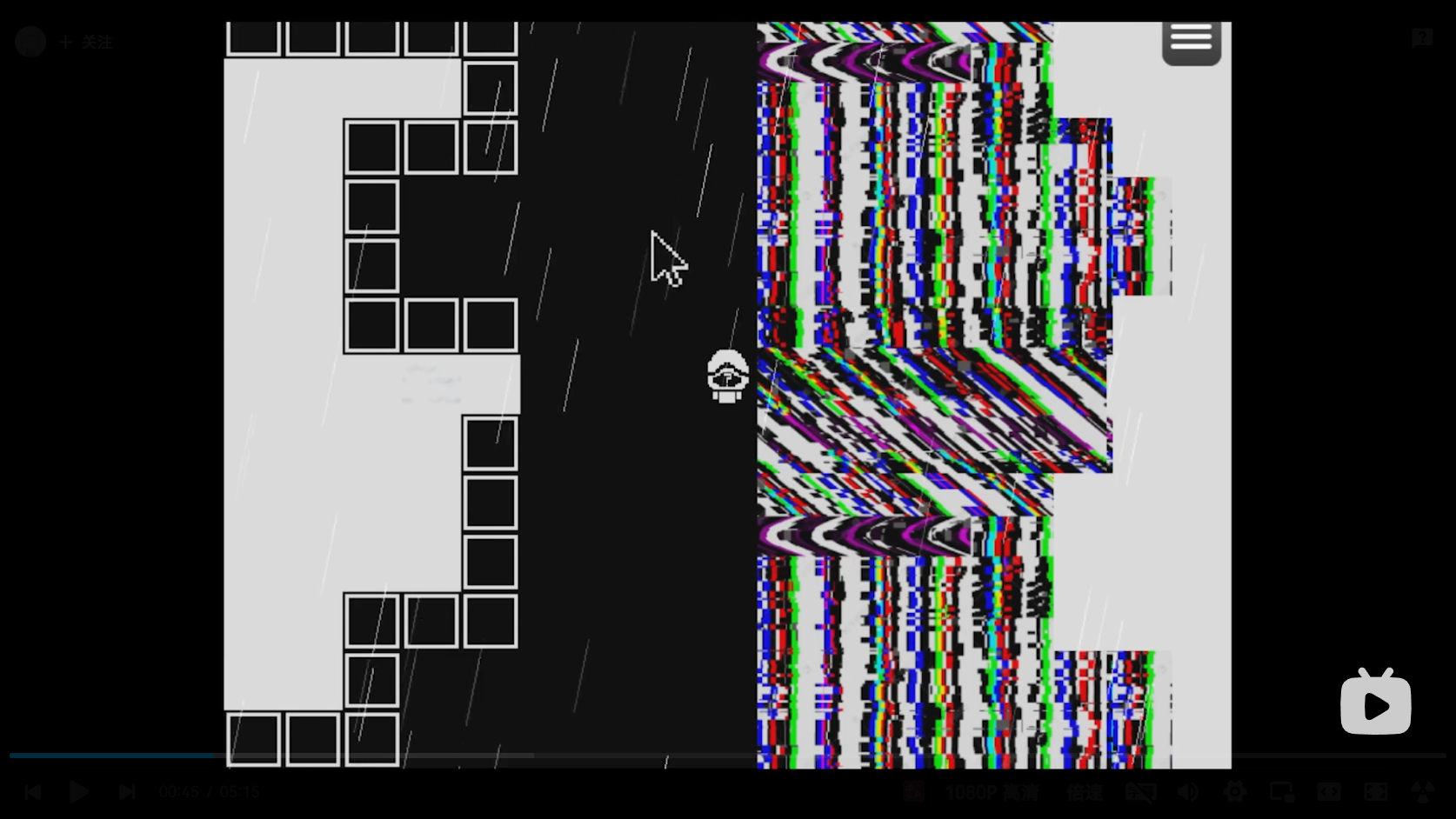

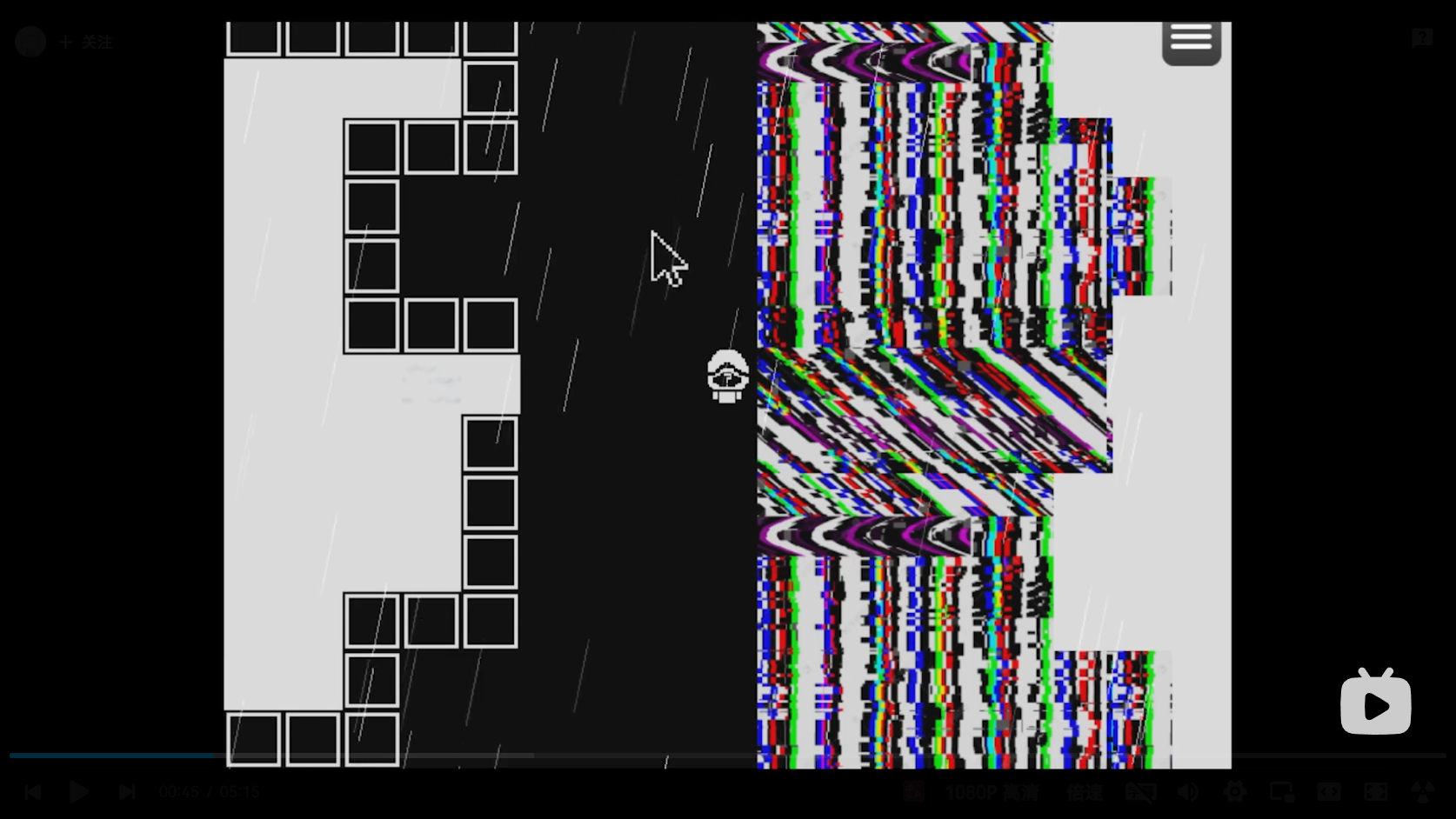

《西西弗斯模擬器》的玩法就是簡單的推箱子,因為給定的題目是“switch”,選取了改變,轉換這個異象,玩家控制的西西弗斯在這個過程中會推到各種各樣的東西,推箱子的基礎玩法也會和其他機制有一些(虛假的)結合:

推箱子,主角變成被推的(不知道為什麼錄不了gif)

推箱子(石頭)

人不動石頭(車)動+一點地獄笑話

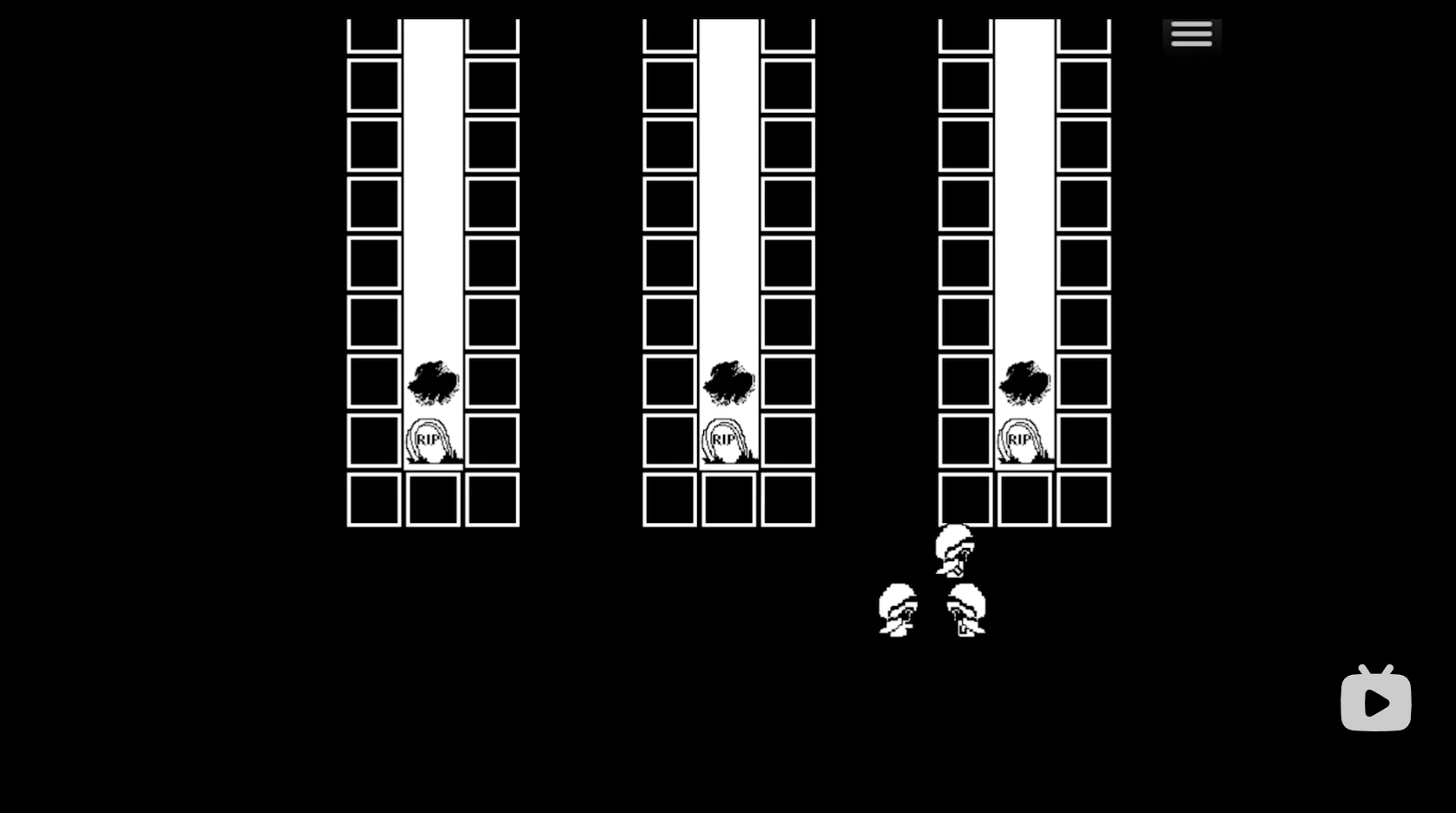

推箱子(墓碑)+解謎

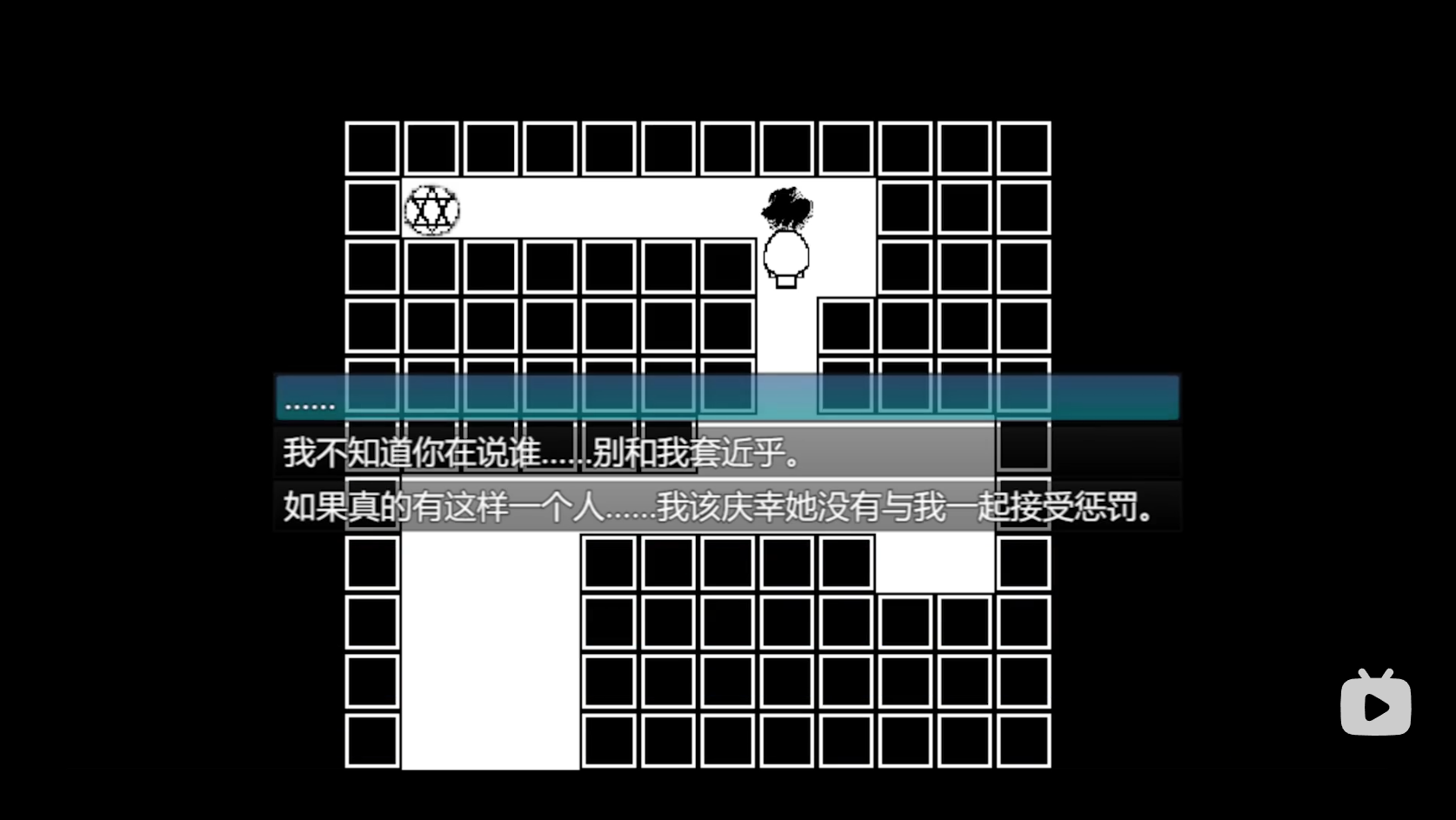

推箱子(文字)+解謎,那會兒沒玩過文字遊戲,感謝baba is you

推箱子,主角變成被推的(不知道為什麼錄不了gif)

推箱子(石頭)

人不動石頭(車)動+一點地獄笑話

推箱子(墓碑)+解謎

推箱子(文字)+解謎,那會兒沒玩過文字遊戲,感謝baba is you

推箱子,主角變成被推的(不知道為什麼錄不了gif)

1 / 5

雖然當時我第一次用事件實現粗糙的推箱子的時候感覺無比激動,但是這些東西,說實話現在給我,我自己都不想玩第二次。純用RPGmaker自帶的那種碰一下讓物體往前進一格的移動方式,只能說做了,但是不舒服。這也是後來讓我轉戰其他引擎的一個很重要的原因。還是後來看到《愛氏物語》才發現大佬能把引擎用成這樣。(雖然之前也知道有擴展插件什麼的,沒想到有這種效果,果然菜限制了我的想象力)

在世界觀設定層面,一切的核心只有一句話:

我們必須想象西西弗斯是幸福的。

經典皮膚

那段時間正是我對討論玩家和角色的關係極其熱衷的時候,很多小的嘗試都是圍繞著這個主題,這是我一直在用劇場的眼光看待遊戲的必然結果。在玩遊戲的時候我和角色的關係處於一種很有趣的觀眾—演員&導演—演員的疊加態,一種失控與掌控的混合體驗。站在遊戲之外我們能看到遊戲作為一個製成品,玩家並無法對美術、程序、劇情做出根本性的變動(不考慮修改器和mod),從這個角度而言玩家相當於一個走進互動劇場的觀眾(岔開一句,到現在看到過的所有互動劇場,所有,還沒有一個能夠給我一個相對自然的互動體驗,這種在劇場裡很奢侈的事情是遊戲天然具有的,這也是我開始對遊戲感興趣的重要原因……另一個重要原因可能是做小體量的遊戲不用和活人打交道hhhhhhhh社恐福音)。但是在遊玩體驗的角度,玩家在規則內對於角色具有100%的掌控力,這種控制不僅體現在角色的移動,更在於在一次次選擇背後隱藏著的善惡、動機、情緒,遊戲角色在這時成為了格羅托夫斯基眼中最理想的演員的樣子:一個完全的肉體機器,聽從指揮做出對應的動作,完全放棄自我意識。玩家此時也成為了那個暴虐的、蠻橫無理的、恣意妄為的導演,一個劇場中說一不二的暴君。

老頭年輕的時候是真的帥

在這個主題下,選擇西西弗斯為表現對象成為了一種完全不過腦子的最優解(在此之前的另一個嘗試是被一個無聊的路過者摧毀的海鷗,不知道還能不能找到emmmmm找不到或許就再出一期世界觀吧,嗯)。設想一種可能,不管一個遊戲被賣出幾萬份、幾十萬份、幾百萬份,如果每一份遊戲連接的都是同一個遊戲世界,遊戲主角被迫重複幾萬次、幾十萬次、幾百萬次劇情時會發生什麼?

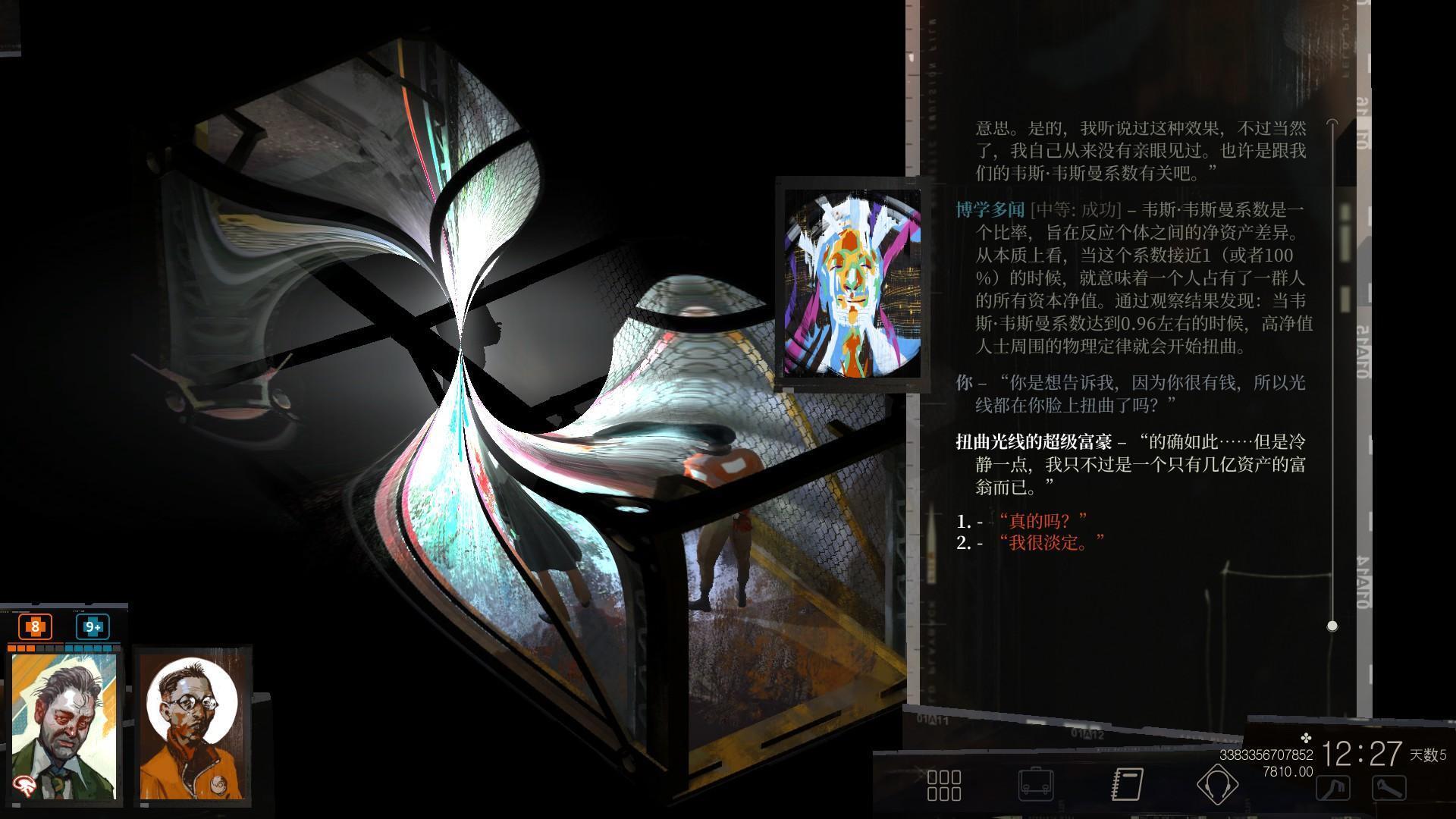

亞瑟再一次對著修女:“我tm害怕。”

修女os:“我tm知道。趕緊鍛鍊鍛鍊身體準備揍bk的吧。”

雖然在調侃,但是到現在看到這張圖還是很想哭

哈里再一次沒有撿夠垃圾、沒捨得典當老婦人的資助、也沒打開那個神秘的集裝箱,可憐巴巴地看著金。

金:“輪轂拿走吧氮子兒,我就知道每天出來我都得拉一個。”

為什麼不配輪轂,是因為不喜歡嗎?是。

董明珠·傑西再一次走進聯邦調查局的大樓,看到局長。

“那個禿子弟弟我是非救不可嗎?”

“愛救不救,我先死了您嘞~”(省略槍聲)

特倫奇 is watching you

……

是不是和一個演了同一場話劇無數次的演員內心感受是相同的!甚至它們能夠得到的遠不如話劇演員,那些格羅托夫斯基口中的“肉體機器”至少還能從嚴重的不同反應和自己的部分即興中找到一些樂趣,加入到一個被稱為“劇場”的默契儀式之中,而遊戲角色的每一個動作都是程序所規定好的,他們連享受這點不同的權利都不能擁有。

我們必須想象遊戲中的角色是幸福的。

(繞得有點遠了?或許吧?)

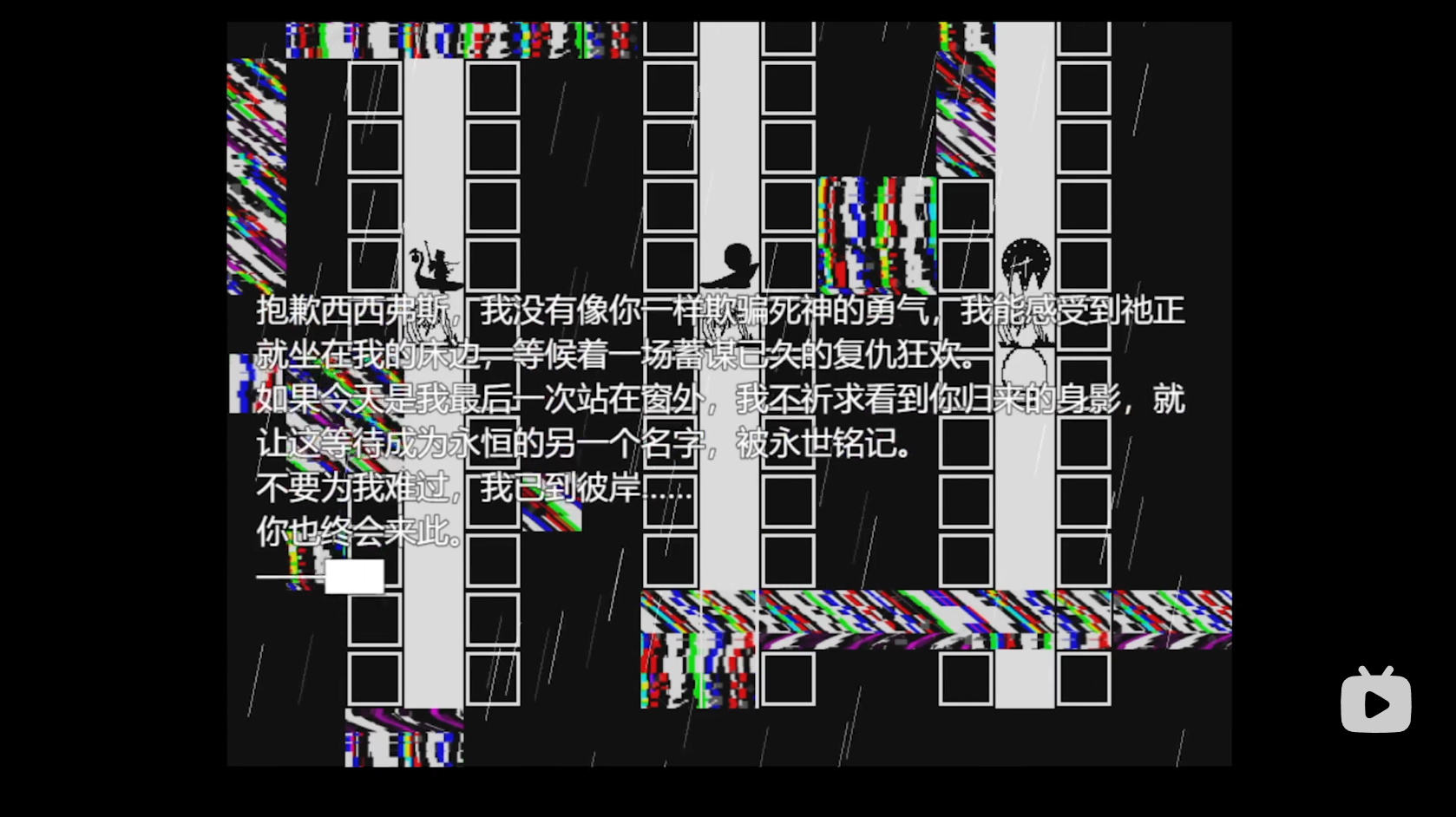

在《西西弗斯模擬器》中,出現的帶有臺詞的角色有三個:西西弗斯、墨洛珀和看守者。

西西弗斯是玩家操控的對象,他所受到的刑罰遠沒有因為希臘的終結而結束,神將他放在各種載體上,提香的油畫,加繆的小冊子, Puppet's Lab的偶劇……每當一種媒介出現並介入,西西弗斯便要收到多一層的苦難。直至神發現了遊戲這個到目前為止最完美的媒介。每當一個人打開遊戲開始推箱子,西西弗斯就要開始推動石頭前往那個指定的地點,如果足夠理想在同一個時間點西西弗斯的懲罰被切成了幾萬個切片一同運作,像是某種永不止息的勞動工廠。(同時在線幾萬人,是不是很大膽)而西西弗斯也在這種重複的折磨中逐漸成為一個空殼,他喪失了自己的行動和意識,只有遊戲被打開,玩家的手觸摸到鍵盤上,他才成為一種“鮮活”的存在。

我們仨

正因為如此,所有有關西西弗斯的對話使用的全都是選項的形式。這些話語並不是出自西西弗斯之口,而是控制他的玩家之手。玩家有自由嗎?也沒有,因為這些選項都是被預設好的。

我好像記得如果全程選擇沉默拒絕發出任何自己的語言會有個彩蛋

是懲罰定義了西西弗斯,是重複定義了西西弗斯,是控制定義了西西弗斯。

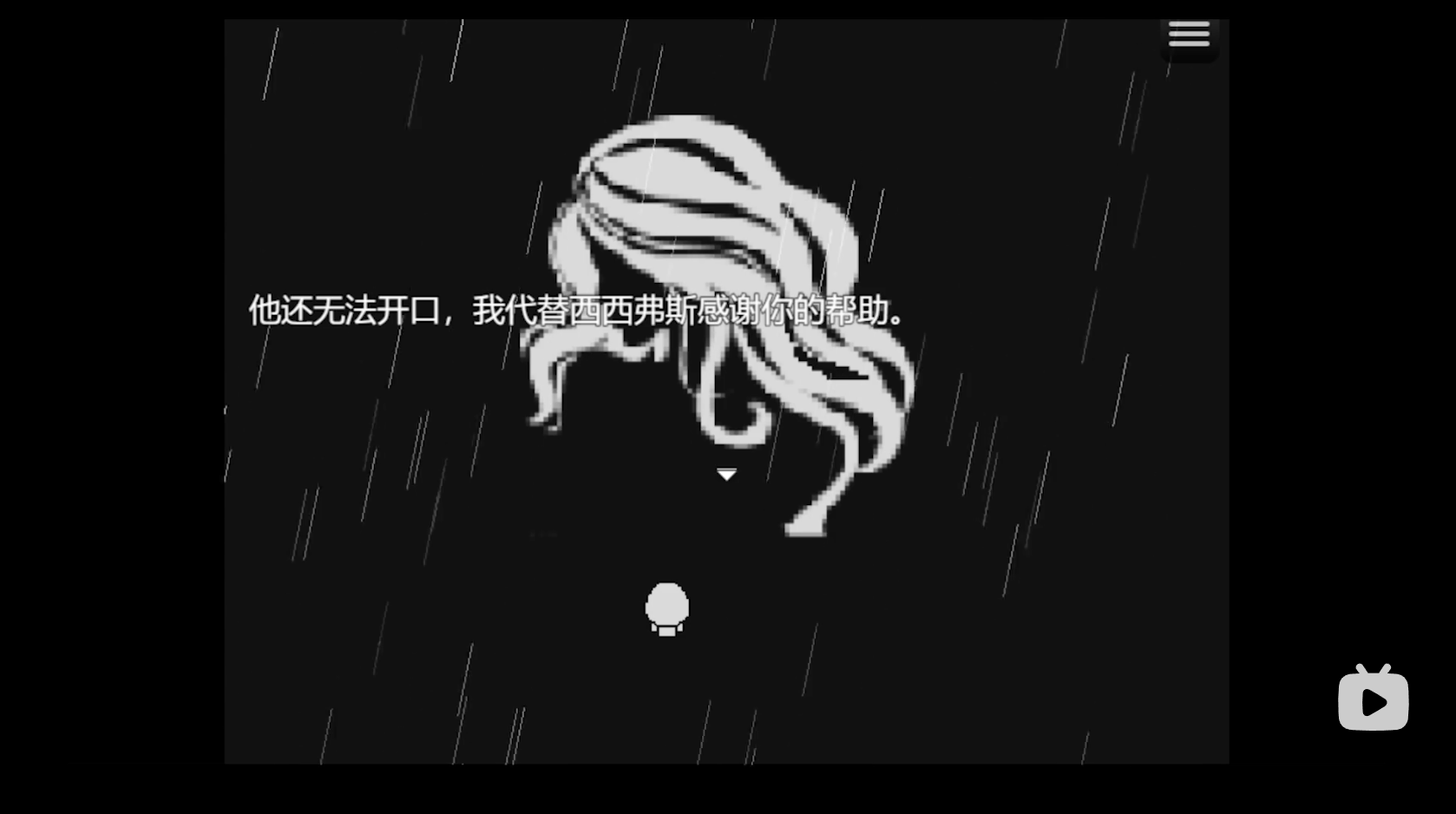

墨洛珀在遊戲中作為西西弗斯的拯救者出現(永恆的女性!指引西西弗斯上升!吼吼吼),每當遊戲出現一些意料之外的bug、玩家不在進行推石頭的嘗試而是進入到其他玩法的世界中,墨洛珀就會出現,從一開始的模糊到後來清晰地展示出自己的面龐。(說實話……這段在做的時候滿腦子都是德洛麗絲·黛)她希望玩家觸摸到所有的bug世界,讓這個遊戲和現實的界限徹底被打通,從而讓西西弗斯從遊戲中解脫,獲得救贖。

1 / 3

1 / 5

然後呢?沒有然後。她也知道自己所拯救出來的只是一個“角色”,一個被控制才能夠行動的軀殼。當玩家的鼠標將西西弗斯推過glitch邊界到達一片純白的虛空中時,她向玩家提出最後一個請求,不要再控制西西弗斯,讓他自己邁過最後一步,這場拯救才達成了某種勝利。此刻的她與做這個遊戲的我產生了某種重合。我在感嘆遊戲中角色的自由時,我到底在幻想什麼?幻想有一天它們能夠在無人操控的時候邁出那一步嗎?痴心妄想……

我似乎只是在為自己不受控的生活哀悼。

看守者在設定上是替神明看管西西弗斯的人,遊戲開場時在神明的注視下,看守者還只能對玩家所操控的西西弗斯冷言冷語,但當神明的視線離開這裡,他馬上換上了一幅面容,和西西弗斯開起玩笑,甚至主動想辦法讓他歇一歇。畢竟對於一個永恆受刑者的看守人而言,他的生活和永恆受刑又有什麼區別?他只能陪伴著西西弗斯永遠,在這個過程中,和西西弗斯/玩家的交流成為了它生活中唯一的一道光。

這種設定熟悉嗎?看守者就是遊戲中的NPC。很多時候很難界定一個遊戲中的NPC和主角到底哪個更像一個活人,當然我們可以說NPC的存在是為了主角而服務,但是當我們出去拿外賣、扔垃圾、伸懶腰讓遊戲暫停的時候,這些被事件表控制的小傢伙依然在行動著。至少在我和別人聊天的經歷中能看到(樣本太少,只能做一個很個性化的描述,而非某種結論),我們更願意接受在遊戲被關閉的那一刻,NPC還有著自己的生活而非主角。我在操控的過程中和主角建立了一種鏈接,這種鏈接當然會讓我相比於程序設定好能夠行動的人,更喜歡這個可以被自己操控的角色,另一面這種操控也形成了擁有感,在這種擁有感的影響下下,角色如果可以自己生活,那無異於一種背叛一種背叛。而NPC雖然它被操控,但我能明確知道那個控制他的人並不是“我”,而是一個和“我”之間隔著一個《巴別塔聖歌》的陌生人,我真的能理解這個人的造物嗎?我不知道。

所以在遊戲最後如果玩家沒有選擇帶走西西弗斯,而是將西西弗斯送回看守者的手中,墨洛珀會感嘆這個程序看起來比西西弗斯更像個人,並鼓勵玩家好像做出了正確的抉擇。

這種感嘆從根本上來說毫無意義,兩個同時被程序控制的人有什麼好五十步笑百步的。但在生活中,我確實會好奇一個不被一隻大手操控(至少不被一隻我所熟悉的大手操控),擁有可能存在的自由意志的生活,會是什麼樣子。

除了這三個表面角色,還有兩個(或者一個?)隱藏的角色,神明,和真正的神明——玩家。準確地說他們才是最扣“自由意志”這個主題的的存在。

遊戲中的神明將西西弗斯投入到這個電子空間中讓它成為一個遊戲來取悅玩家;玩家的行為讓西西弗斯動了起來,刑罰得以成立,神明受到取悅;被取悅的神明成為這個遊戲組成的一部分,現在我在分析他們被取悅的過程,來重新取悅看到這篇文章的玩家……這個套層還可以繼續下去。

那麼此時對玩家的“遊玩”這個行為的定義應該在哪個意義套層中停下來?這一行為應該被視作什麼?它真的有那麼自由嗎?真正的神明到底在遊戲內還是遊戲外?

我不知道,我到現在也沒有什麼答案。空洞的遊戲主角—糾結的製作者製作者—更似人卻不是人的NPC—正在遊玩的玩家,他們共同組成的劇場空間被建立起來,作為一個問題而非回答,將我的疑慮傳遞給每一個走入這個劇場的人。

或許是這個東西對我而言最大的意義,比實習留用有價值得多。(而且……真的也不是很能接受深圳的特產小精靈hhhhhh一個怕蟲人士默默地碎了)

這麼看起來這個遊戲確實充滿了meta要素,但是meta不是我的本意,只是我在討論角色/玩家是否具有自主性時的某種附屬品。在一個遍地都是meta的時代正兒八經地討論meta這件事本身就很奇怪。就像現在如果寫戲文的論文還從特別“主流”(我是怎麼想出這個形容詞的,md我是個天才hhhhhhh)的角度去一本正經地探討“第四堵牆”只能生產出笑話。

但這個東西也暴露了我的問題,我發現自己這幾年確實毫無長進hhhhhhh對美術的要求永遠是“做不好看就搞風格化”,對玩法的要求永遠是“混沌中立,有交互就應該叫做遊戲”,對玩家的體驗永遠是“姆們臭搞戲劇的不就該折磨觀眾嗎”……惡劣的態度讓我生產著一個又一個的垃圾,這種生產方式實在算不上健康,或許這次booom會督促我改變這一點嗎?

或許吧?

或許吧。