你为什么要选择做游戏而不是去写世界观呢?

我都来游戏公司实习了,只写个世界观有啥意思。

还有半句话我没说:这可能是我人生中唯一一次有人给我开着工资,还能让我做自己想做的游戏的机会了。

(上一篇发出来之后试图刨一刨之前做过的东西搞个合集)

【GameJam作品】西西弗斯模拟器

当时在动物厂搞暑假实习,所有的实习生都会参加一个“XXX计划”,用几周时间搓做一个东西出来,产出再加上在项目组的表现会作为能否留用的评定。抛去前端后端那些我看不懂的东西,策划的题目有两个,一个是搓个游戏出来,还有一个是对文案策划的,写一个套开放世界的世界观。

虽然我不懂美术、不懂音乐、不懂编程(对,当时连GDevelop都不会,只用RPGmaker做过一个到现在还没优化完的生日礼物),但还是一点都没犹豫地选择做一个游戏。

《西西弗斯模拟器》就这么诞生了。我的第一个正经的游戏项目。

很明显整出个这种垃圾东西不会被留用(更何况在项目组里的表现也没那么好,唯一的高光时刻可能是和同组策划下班玩跑团的时候,展现了一波san值清空极限发疯),而且开交流会的时候先辈就千叮咛万嘱咐不要做叙事向的游戏,答辩的时候没有人会有时间试玩的,但我会因为自己是那个暑假唯一一个选择搓游戏的文案实习生感到满足hhhhhhhh

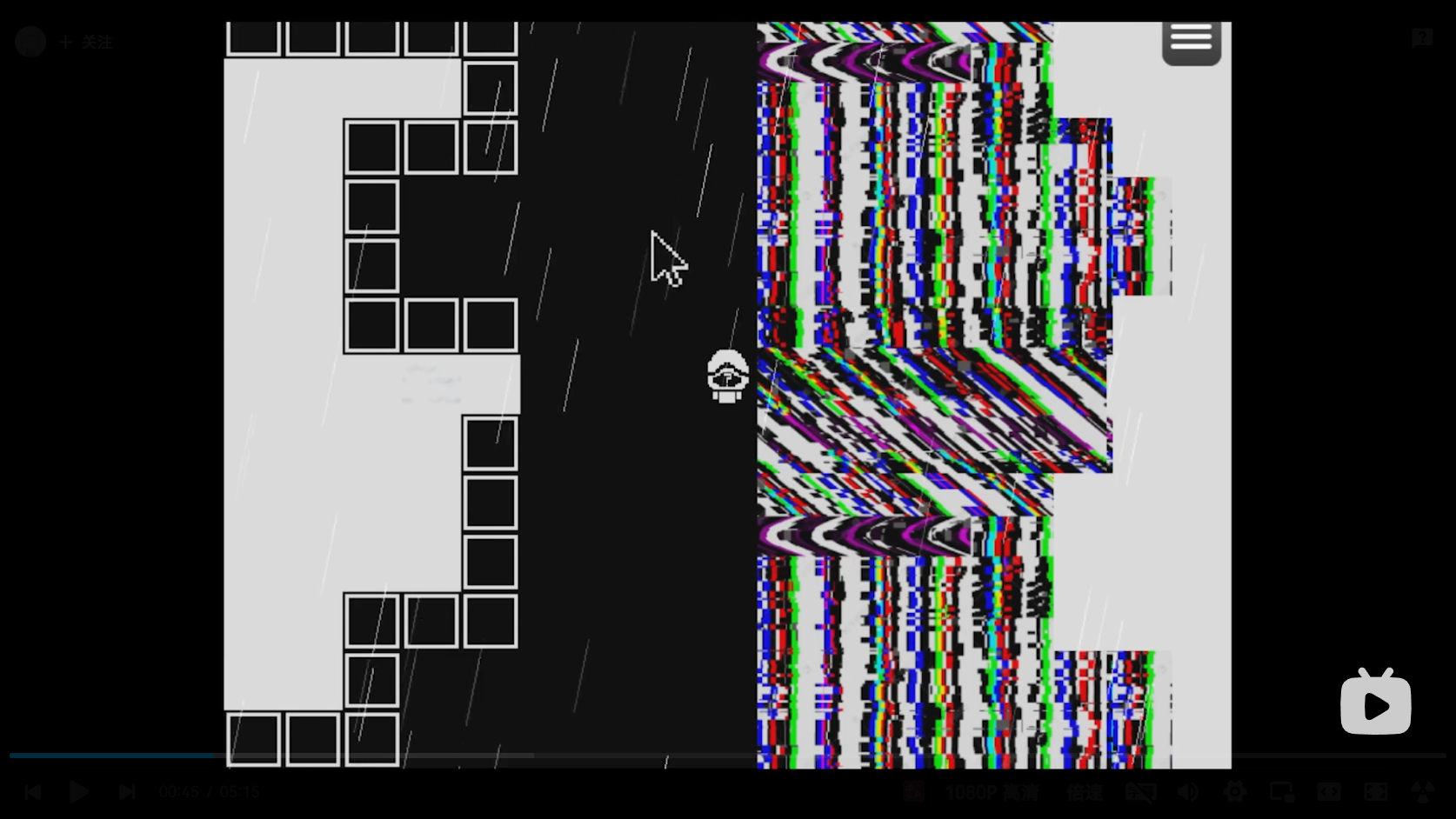

《西西弗斯模拟器》的玩法就是简单的推箱子,因为给定的题目是“switch”,选取了改变,转换这个异象,玩家控制的西西弗斯在这个过程中会推到各种各样的东西,推箱子的基础玩法也会和其他机制有一些(虚假的)结合:

推箱子,主角变成被推的(不知道为什么录不了gif)

推箱子(石头)

人不动石头(车)动+一点地狱笑话

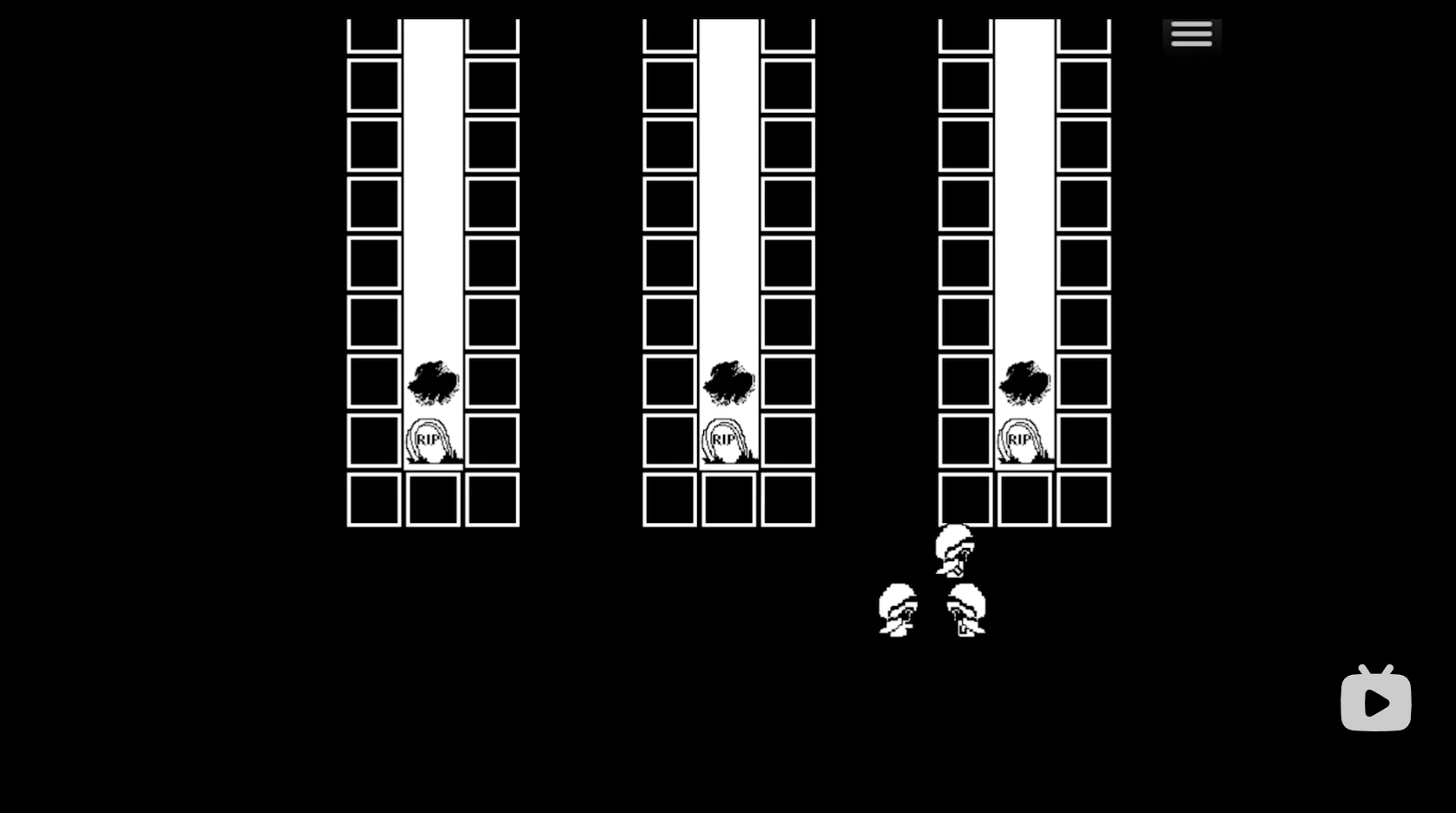

推箱子(墓碑)+解谜

推箱子(文字)+解谜,那会儿没玩过文字游戏,感谢baba is you

推箱子,主角变成被推的(不知道为什么录不了gif)

推箱子(石头)

人不动石头(车)动+一点地狱笑话

推箱子(墓碑)+解谜

推箱子(文字)+解谜,那会儿没玩过文字游戏,感谢baba is you

推箱子,主角变成被推的(不知道为什么录不了gif)

1 / 5

虽然当时我第一次用事件实现粗糙的推箱子的时候感觉无比激动,但是这些东西,说实话现在给我,我自己都不想玩第二次。纯用RPGmaker自带的那种碰一下让物体往前进一格的移动方式,只能说做了,但是不舒服。这也是后来让我转战其他引擎的一个很重要的原因。还是后来看到《爱氏物语》才发现大佬能把引擎用成这样。(虽然之前也知道有扩展插件什么的,没想到有这种效果,果然菜限制了我的想象力)

在世界观设定层面,一切的核心只有一句话:

我们必须想象西西弗斯是幸福的。

经典皮肤

那段时间正是我对讨论玩家和角色的关系极其热衷的时候,很多小的尝试都是围绕着这个主题,这是我一直在用剧场的眼光看待游戏的必然结果。在玩游戏的时候我和角色的关系处于一种很有趣的观众—演员&导演—演员的叠加态,一种失控与掌控的混合体验。站在游戏之外我们能看到游戏作为一个制成品,玩家并无法对美术、程序、剧情做出根本性的变动(不考虑修改器和mod),从这个角度而言玩家相当于一个走进互动剧场的观众(岔开一句,到现在看到过的所有互动剧场,所有,还没有一个能够给我一个相对自然的互动体验,这种在剧场里很奢侈的事情是游戏天然具有的,这也是我开始对游戏感兴趣的重要原因……另一个重要原因可能是做小体量的游戏不用和活人打交道hhhhhhhh社恐福音)。但是在游玩体验的角度,玩家在规则内对于角色具有100%的掌控力,这种控制不仅体现在角色的移动,更在于在一次次选择背后隐藏着的善恶、动机、情绪,游戏角色在这时成为了格罗托夫斯基眼中最理想的演员的样子:一个完全的肉体机器,听从指挥做出对应的动作,完全放弃自我意识。玩家此时也成为了那个暴虐的、蛮横无理的、恣意妄为的导演,一个剧场中说一不二的暴君。

老头年轻的时候是真的帅

在这个主题下,选择西西弗斯为表现对象成为了一种完全不过脑子的最优解(在此之前的另一个尝试是被一个无聊的路过者摧毁的海鸥,不知道还能不能找到emmmmm找不到或许就再出一期世界观吧,嗯)。设想一种可能,不管一个游戏被卖出几万份、几十万份、几百万份,如果每一份游戏连接的都是同一个游戏世界,游戏主角被迫重复几万次、几十万次、几百万次剧情时会发生什么?

亚瑟再一次对着修女:“我tm害怕。”

修女os:“我tm知道。赶紧锻炼锻炼身体准备揍bk的吧。”

虽然在调侃,但是到现在看到这张图还是很想哭

哈里再一次没有捡够垃圾、没舍得典当老妇人的资助、也没打开那个神秘的集装箱,可怜巴巴地看着金。

金:“轮毂拿走吧氮子儿,我就知道每天出来我都得拉一个。”

为什么不配轮毂,是因为不喜欢吗?是。

董明珠·杰西再一次走进联邦调查局的大楼,看到局长。

“那个秃子弟弟我是非救不可吗?”

“爱救不救,我先死了您嘞~”(省略枪声)

特伦奇 is watching you

……

是不是和一个演了同一场话剧无数次的演员内心感受是相同的!甚至它们能够得到的远不如话剧演员,那些格罗托夫斯基口中的“肉体机器”至少还能从严重的不同反应和自己的部分即兴中找到一些乐趣,加入到一个被称为“剧场”的默契仪式之中,而游戏角色的每一个动作都是程序所规定好的,他们连享受这点不同的权利都不能拥有。

我们必须想象游戏中的角色是幸福的。

(绕得有点远了?或许吧?)

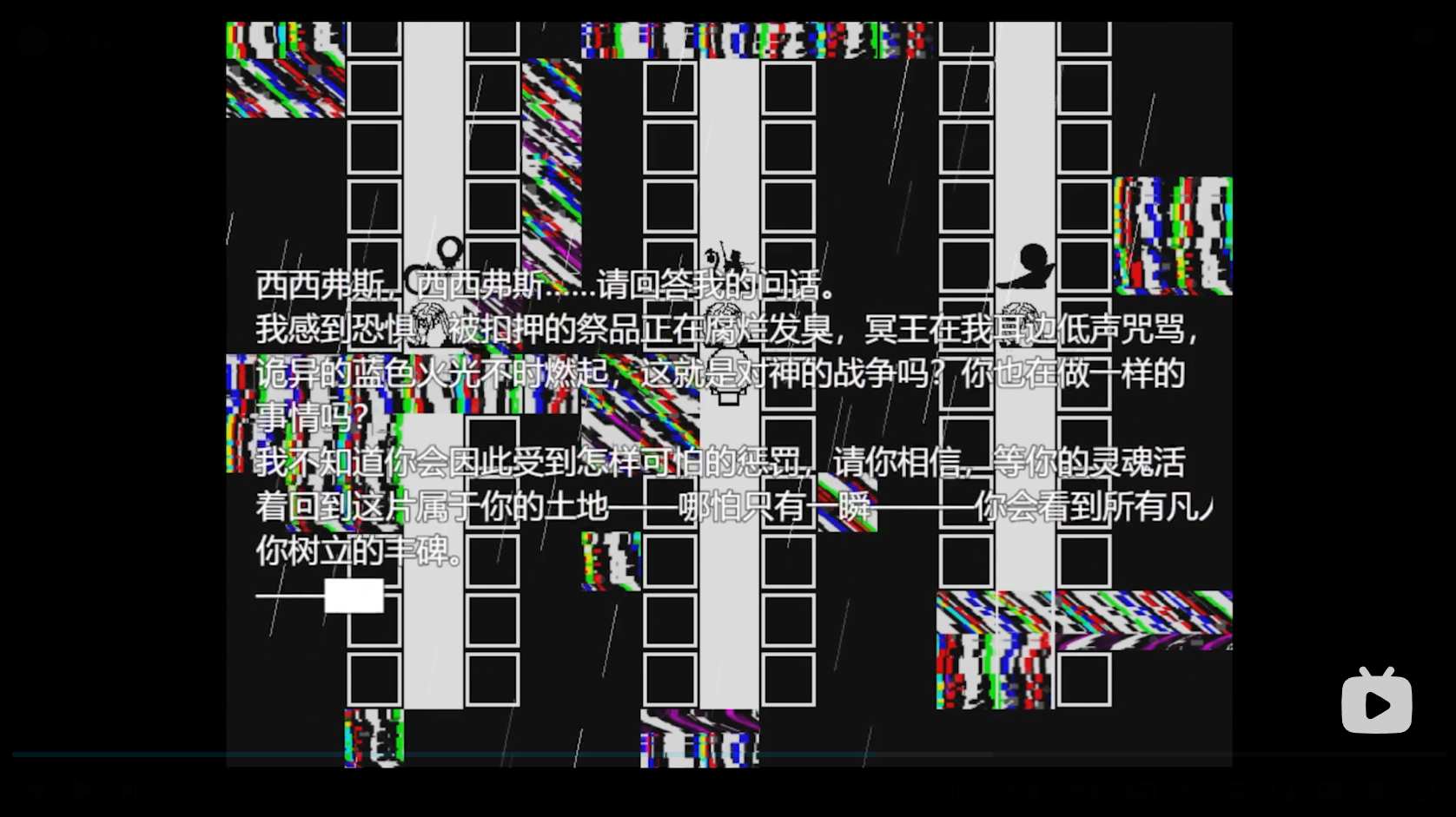

在《西西弗斯模拟器》中,出现的带有台词的角色有三个:西西弗斯、墨洛珀和看守者。

西西弗斯是玩家操控的对象,他所受到的刑罚远没有因为希腊的终结而结束,神将他放在各种载体上,提香的油画,加缪的小册子, Puppet's Lab的偶剧……每当一种媒介出现并介入,西西弗斯便要收到多一层的苦难。直至神发现了游戏这个到目前为止最完美的媒介。每当一个人打开游戏开始推箱子,西西弗斯就要开始推动石头前往那个指定的地点,如果足够理想在同一个时间点西西弗斯的惩罚被切成了几万个切片一同运作,像是某种永不止息的劳动工厂。(同时在线几万人,是不是很大胆)而西西弗斯也在这种重复的折磨中逐渐成为一个空壳,他丧失了自己的行动和意识,只有游戏被打开,玩家的手触摸到键盘上,他才成为一种“鲜活”的存在。

我们仨

正因为如此,所有有关西西弗斯的对话使用的全都是选项的形式。这些话语并不是出自西西弗斯之口,而是控制他的玩家之手。玩家有自由吗?也没有,因为这些选项都是被预设好的。

我好像记得如果全程选择沉默拒绝发出任何自己的语言会有个彩蛋

是惩罚定义了西西弗斯,是重复定义了西西弗斯,是控制定义了西西弗斯。

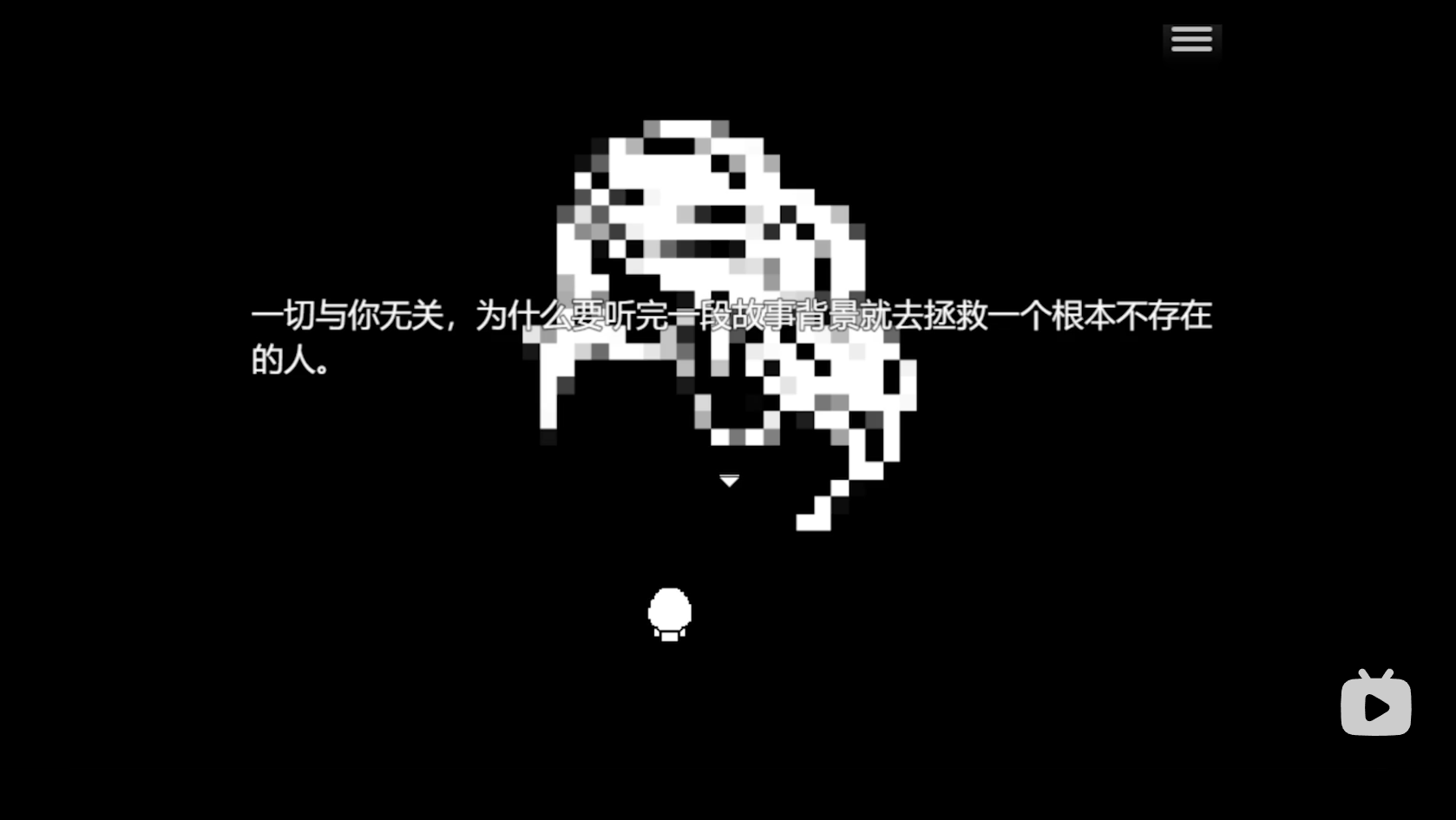

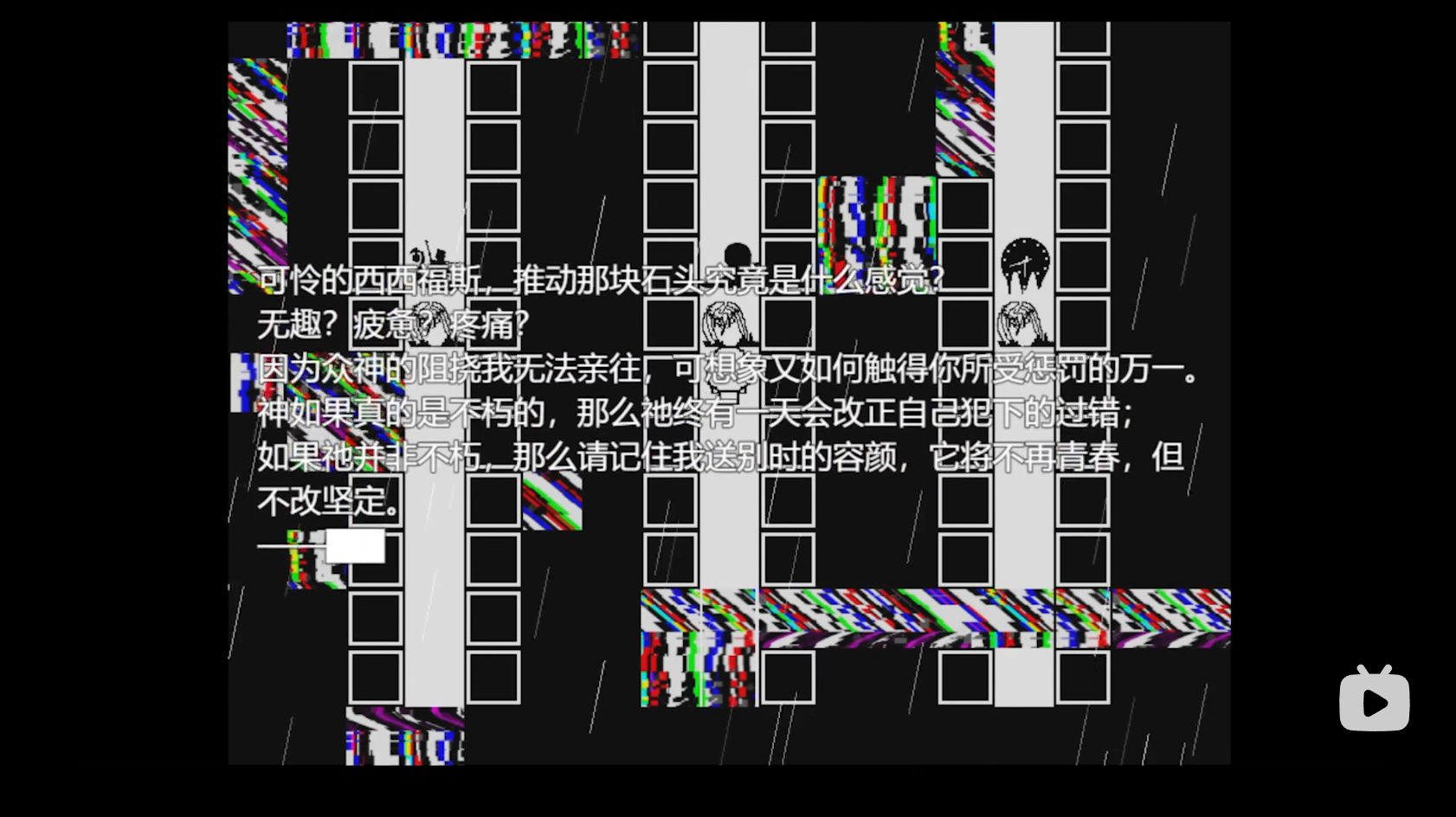

墨洛珀在游戏中作为西西弗斯的拯救者出现(永恒的女性!指引西西弗斯上升!吼吼吼),每当游戏出现一些意料之外的bug、玩家不在进行推石头的尝试而是进入到其他玩法的世界中,墨洛珀就会出现,从一开始的模糊到后来清晰地展示出自己的面庞。(说实话……这段在做的时候满脑子都是德洛丽丝·黛)她希望玩家触摸到所有的bug世界,让这个游戏和现实的界限彻底被打通,从而让西西弗斯从游戏中解脱,获得救赎。

1 / 3

1 / 5

然后呢?没有然后。她也知道自己所拯救出来的只是一个“角色”,一个被控制才能够行动的躯壳。当玩家的鼠标将西西弗斯推过glitch边界到达一片纯白的虚空中时,她向玩家提出最后一个请求,不要再控制西西弗斯,让他自己迈过最后一步,这场拯救才达成了某种胜利。此刻的她与做这个游戏的我产生了某种重合。我在感叹游戏中角色的自由时,我到底在幻想什么?幻想有一天它们能够在无人操控的时候迈出那一步吗?痴心妄想……

我似乎只是在为自己不受控的生活哀悼。

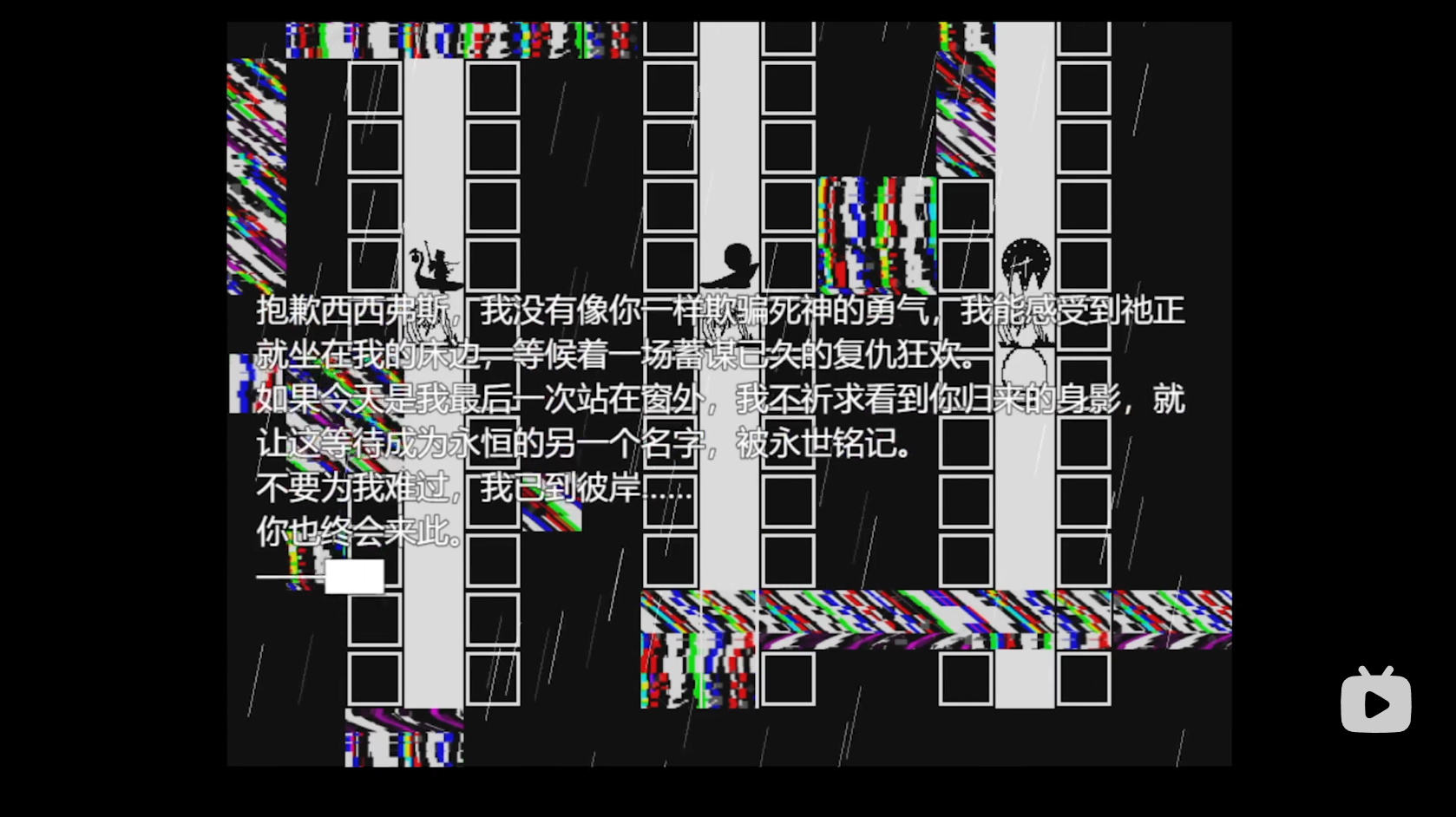

看守者在设定上是替神明看管西西弗斯的人,游戏开场时在神明的注视下,看守者还只能对玩家所操控的西西弗斯冷言冷语,但当神明的视线离开这里,他马上换上了一幅面容,和西西弗斯开起玩笑,甚至主动想办法让他歇一歇。毕竟对于一个永恒受刑者的看守人而言,他的生活和永恒受刑又有什么区别?他只能陪伴着西西弗斯永远,在这个过程中,和西西弗斯/玩家的交流成为了它生活中唯一的一道光。

这种设定熟悉吗?看守者就是游戏中的NPC。很多时候很难界定一个游戏中的NPC和主角到底哪个更像一个活人,当然我们可以说NPC的存在是为了主角而服务,但是当我们出去拿外卖、扔垃圾、伸懒腰让游戏暂停的时候,这些被事件表控制的小家伙依然在行动着。至少在我和别人聊天的经历中能看到(样本太少,只能做一个很个性化的描述,而非某种结论),我们更愿意接受在游戏被关闭的那一刻,NPC还有着自己的生活而非主角。我在操控的过程中和主角建立了一种链接,这种链接当然会让我相比于程序设定好能够行动的人,更喜欢这个可以被自己操控的角色,另一面这种操控也形成了拥有感,在这种拥有感的影响下下,角色如果可以自己生活,那无异于一种背叛一种背叛。而NPC虽然它被操控,但我能明确知道那个控制他的人并不是“我”,而是一个和“我”之间隔着一个《巴别塔圣歌》的陌生人,我真的能理解这个人的造物吗?我不知道。

所以在游戏最后如果玩家没有选择带走西西弗斯,而是将西西弗斯送回看守者的手中,墨洛珀会感叹这个程序看起来比西西弗斯更像个人,并鼓励玩家好像做出了正确的抉择。

这种感叹从根本上来说毫无意义,两个同时被程序控制的人有什么好五十步笑百步的。但在生活中,我确实会好奇一个不被一只大手操控(至少不被一只我所熟悉的大手操控),拥有可能存在的自由意志的生活,会是什么样子。

除了这三个表面角色,还有两个(或者一个?)隐藏的角色,神明,和真正的神明——玩家。准确地说他们才是最扣“自由意志”这个主题的的存在。

游戏中的神明将西西弗斯投入到这个电子空间中让它成为一个游戏来取悦玩家;玩家的行为让西西弗斯动了起来,刑罚得以成立,神明受到取悦;被取悦的神明成为这个游戏组成的一部分,现在我在分析他们被取悦的过程,来重新取悦看到这篇文章的玩家……这个套层还可以继续下去。

那么此时对玩家的“游玩”这个行为的定义应该在哪个意义套层中停下来?这一行为应该被视作什么?它真的有那么自由吗?真正的神明到底在游戏内还是游戏外?

我不知道,我到现在也没有什么答案。空洞的游戏主角—纠结的制作者制作者—更似人却不是人的NPC—正在游玩的玩家,他们共同组成的剧场空间被建立起来,作为一个问题而非回答,将我的疑虑传递给每一个走入这个剧场的人。

或许是这个东西对我而言最大的意义,比实习留用有价值得多。(而且……真的也不是很能接受深圳的特产小精灵hhhhhh一个怕虫人士默默地碎了)

这么看起来这个游戏确实充满了meta要素,但是meta不是我的本意,只是我在讨论角色/玩家是否具有自主性时的某种附属品。在一个遍地都是meta的时代正儿八经地讨论meta这件事本身就很奇怪。就像现在如果写戏文的论文还从特别“主流”(我是怎么想出这个形容词的,md我是个天才hhhhhhh)的角度去一本正经地探讨“第四堵墙”只能生产出笑话。

但这个东西也暴露了我的问题,我发现自己这几年确实毫无长进hhhhhhh对美术的要求永远是“做不好看就搞风格化”,对玩法的要求永远是“混沌中立,有交互就应该叫做游戏”,对玩家的体验永远是“姆们臭搞戏剧的不就该折磨观众吗”……恶劣的态度让我生产着一个又一个的垃圾,这种生产方式实在算不上健康,或许这次booom会督促我改变这一点吗?

或许吧?

或许吧。