同年十二月,關羽被擒殺,呂蒙達成了他軍事生涯的巔峰。然而,這樣的巔峰,卻短暫得讓人難以置信。

為了表彰呂蒙的功績,孫權封他為南郡太守,賜孱陵侯爵位,並賞賜黃金五百斤、錢一億。然而,這些榮耀還未真正落到呂蒙的手中,他便因突發疾病而撒手人寰。

呂蒙的去世,與關羽同在219年的冬十二月。那一年,他年僅42歲,正值年富力強的壯年。

如此突然的死亡,令人唏噓,也讓這位傑出將領的英年早逝成為三國歷史上的一大疑團。圍繞呂蒙之死的原因,後人提出了種種猜測,戲曲小說、歷史陰謀、大疫流行、個人體質等說法層出不窮。

《三國演義》中對呂蒙之死有著繪聲繪色的描述:在東吳慶功宴上,關羽附身呂蒙,大聲呵斥孫權,震懾滿堂,最後呂蒙倒地七竅流血而亡。

這一故事並非羅貫中的獨創。在他的時代之前,類似的傳說已在戲曲和民間流傳。關羽被尊為“武聖”,他的死總是帶有一種神聖與復仇的色彩,而呂蒙的英年早逝則為這種傳說增添了神秘的可能性。

但從歷史角度來看,這種說法顯然缺乏科學依據。關羽的“顯聖”更像是後人對忠義與復仇的美好想象,而非歷史真相。

另一種流行的說法認為,呂蒙是被孫權所害。持這一觀點的人認為,孫權之所以要除掉呂蒙,原因有二: 一是呂蒙違令擅殺關羽,引發了孫權的不滿; 二是呂蒙功高震主,威脅了孫權的權威。

但這一說法站不住腳,理由如下:

呂蒙殺關羽,完全是孫權的指揮意圖。

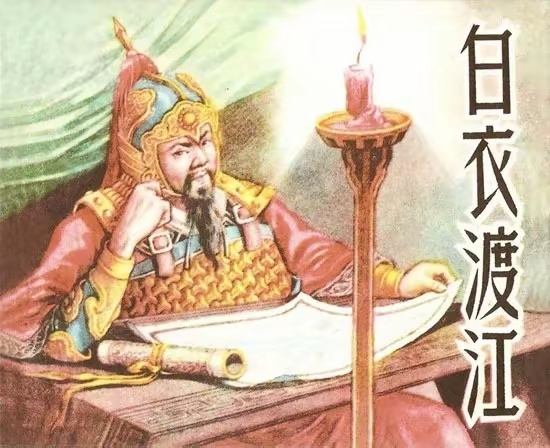

襲取南郡的整個計劃,從“白衣渡江”到圍殲關羽,都是孫權主導的戰略。呂蒙作為執行者,嚴格按照孫權的指令行事。最後擒殺關羽的,正是孫權派遣的將領朱然與潘璋。

如果殺關羽是違令之舉,孫權早在荊州被攻下時便會有所表現,而不是封賞呂蒙。

呂蒙雖功高,但不足以震主。

呂蒙在襲荊州一戰中確實功勳卓著,但在東吳的整體權力結構中,他的地位並未超越其他將領。此前的周瑜、魯肅,之後的陸遜,都在關鍵戰役中建立過赫赫戰功,孫權並未對他們下手。

呂蒙的功績,與周瑜、陸遜相比並未有質的飛躍。孫權如果沒有害怕過周瑜、陸遜,又何必專門對呂蒙下手?

東吳尚處用人之際,兔死狗烹的時機並未到來。

當時的孫權正面對曹操、劉備兩大強敵,軍事壓力極大,急需有才能的將領輔佐。在這種情況下,殺掉呂蒙顯然是自毀長城。

因此,所謂“孫權殺功臣”的陰謀論並無可信之處,更多是後人的臆測。

另一種流行觀點認為,呂蒙的死亡是因疫疾而起。這種說法的依據主要在於:呂蒙、蔣欽、孫皎等多位東吳將領在短時間內相繼去世,似乎印證了荊州地區爆發了某種致命疫情。

但從史料記載來看,這一說法也難以成立。

荊州並無大疫的歷史記錄。

三國時期戰亂頻發,疫情爆發並不少見,史書通常會對重大疫病有所記載。然而,《三國志》並未提及219年荊州爆發疫情的情況。無論是關羽的失敗,還是東吳的勝利,史書均未將疫情作為重要因素提及。

孫權對呂蒙的態度表明,呂蒙所患並非傳染病。

呂蒙病重期間,孫權親自派人將他接至身邊,還安排醫者治療,甚至親自探望。試想,如果呂蒙所患是具有高度傳染性的瘟疫,孫權不可能如此冒險。

因此,大疫說雖然表面上看有些合理性,但細究起來卻缺乏可靠依據。

從史料記載看,呂蒙的身體狀況早已埋下隱患。 為了迷惑關羽,呂蒙曾詐病請辭,並換上年輕的陸遜。然而,他能以“常有病”作為藉口,恰恰說明他的身體狀況確實不佳。呂蒙的病症並非突發,而是長年積累的結果。

襲荊州期間,呂蒙雖未親臨戰場,但作為總策劃者,他的工作強度極大。長時間的高壓和勞累,極可能加劇了他的身體負擔。

東吳的醫療條件有限,呂蒙的病情惡化後很難得到有效救治。正如現代社會中的許多中年人,長期過度透支身體後,容易在完成階段性目標時突然崩潰。呂蒙的死,或許正是這一規律的體現。

呂蒙並非東吳唯一早逝的將領。此前的周瑜、魯肅,之後的蔣欽、孫皎、甘寧、淩統,都在壯年時去世。周瑜年僅36歲,魯肅46歲,比起他們,呂蒙的42歲甚至可以算作“正常壽命”。

這些將領早年征戰,身上多有傷病,加上醫療條件落後,壯年去世在當時的東吳並不罕見。呂蒙的死,與這些將領的命運類似,是時代背景下的一種宿命。

呂蒙的英年早逝,既不是靈異事件,也非權力鬥爭的犧牲品,更不可能歸因於疫病。真正的原因或許很簡單:長期的身體透支,最終讓他倒在了自己的巔峰時刻。