(圖片源於:杭州西溪溼地博物館實拍)

一、溯源:人類最早的色彩記憶

在距今約三萬年前的北京山頂洞人遺址中,考古學家曾發現用👩🏻🎨赤鐵礦👩🏻🎨粉末染紅的石制裝飾品。這個發現暗示著人類對色彩的追求幾乎與文明進程同步。但真正開啟植物染色文明曙光的,是距今約六千年前的新石器時代良渚文化遺址——在這裡出土的麻布殘片上,首次檢測到茜草染紅的痕跡。這場人與自然的色彩對話,就此拉開序幕。

植物印染的起源蘊含著人類對自然的深刻觀察。早期先民發現某些植物的汁液沾染衣物後難以褪色,某些花朵的汁液接觸皮膚會留下鮮豔痕跡。這種偶然的發現逐漸演變為系統的染色技藝。《周禮》記載的"染人"一職,說明至遲在周代,中國已形成專業化的染色體系。古希臘歷史學家希羅多德曾描述腓尼基商人用骨螺提取紫色染料的過程,這種從25萬隻骨螺中才能提取1克染料的"帝王紫",印證著古代染色技藝的珍貴。

二、色譜:大地饋贈的調色盤

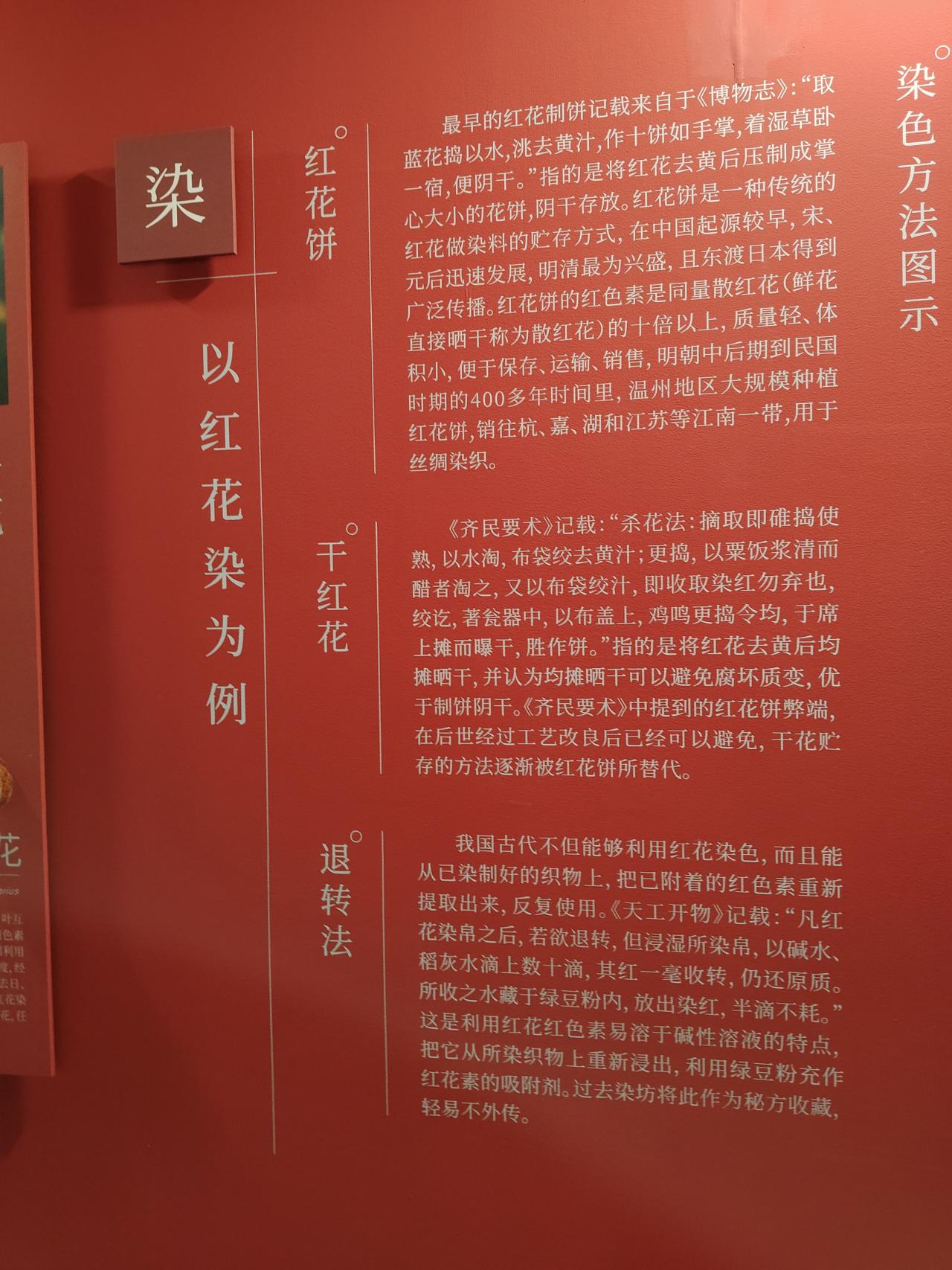

1. 紅色系:

茜草根中的茜素紅(Alizarin)是古代最重要的紅色染料。通過不同媒染劑可獲得從橙紅到深紅的變化,馬王堆漢墓出土的硃紅菱紋羅即為其傑作。紅花則因其獨特的黃色素與紅色素分離特性,可提取出更鮮豔的"真紅",這種技術通過絲綢之路傳入日本,成就了著名的"京紅"。

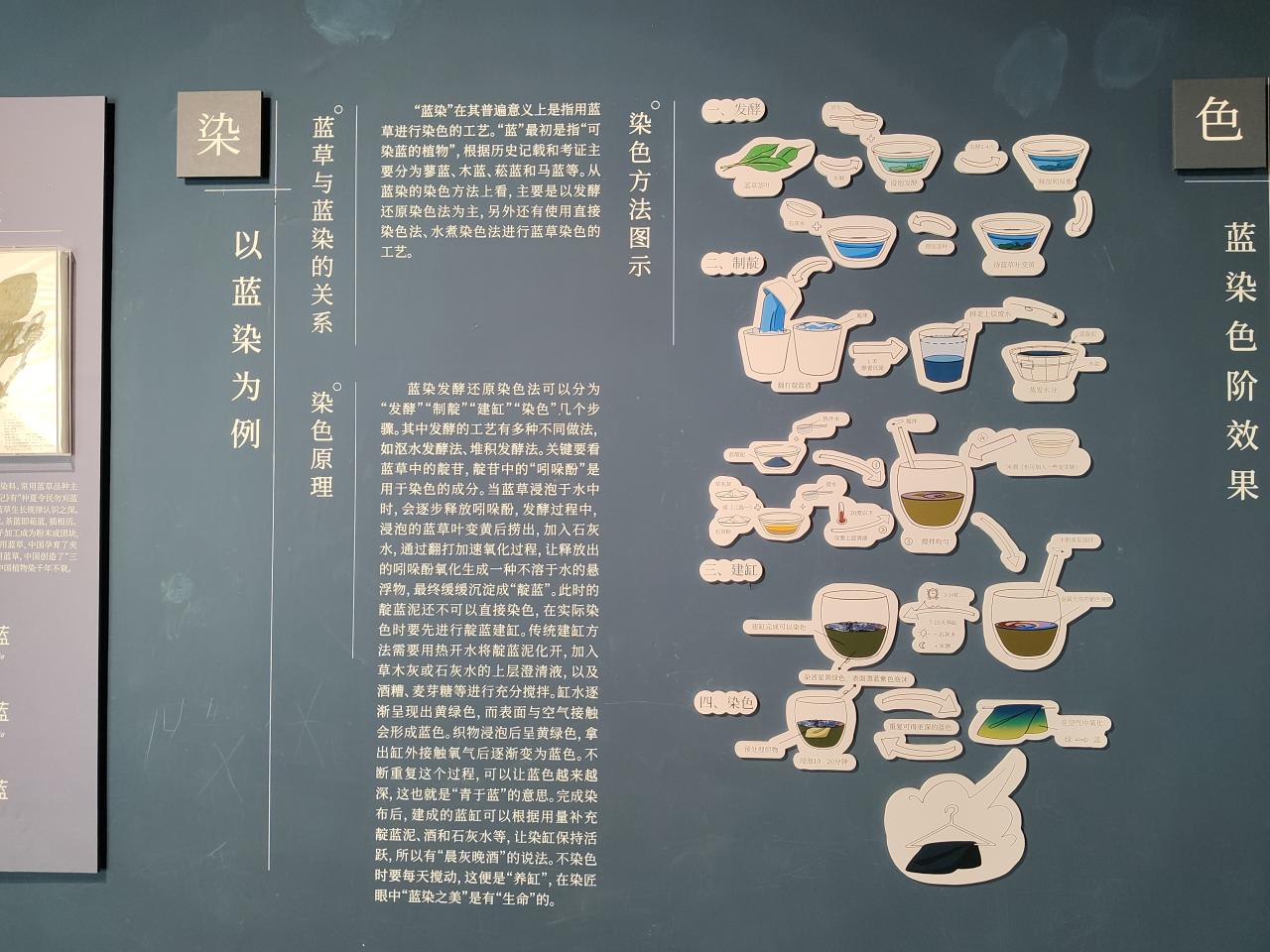

2. 藍色系:

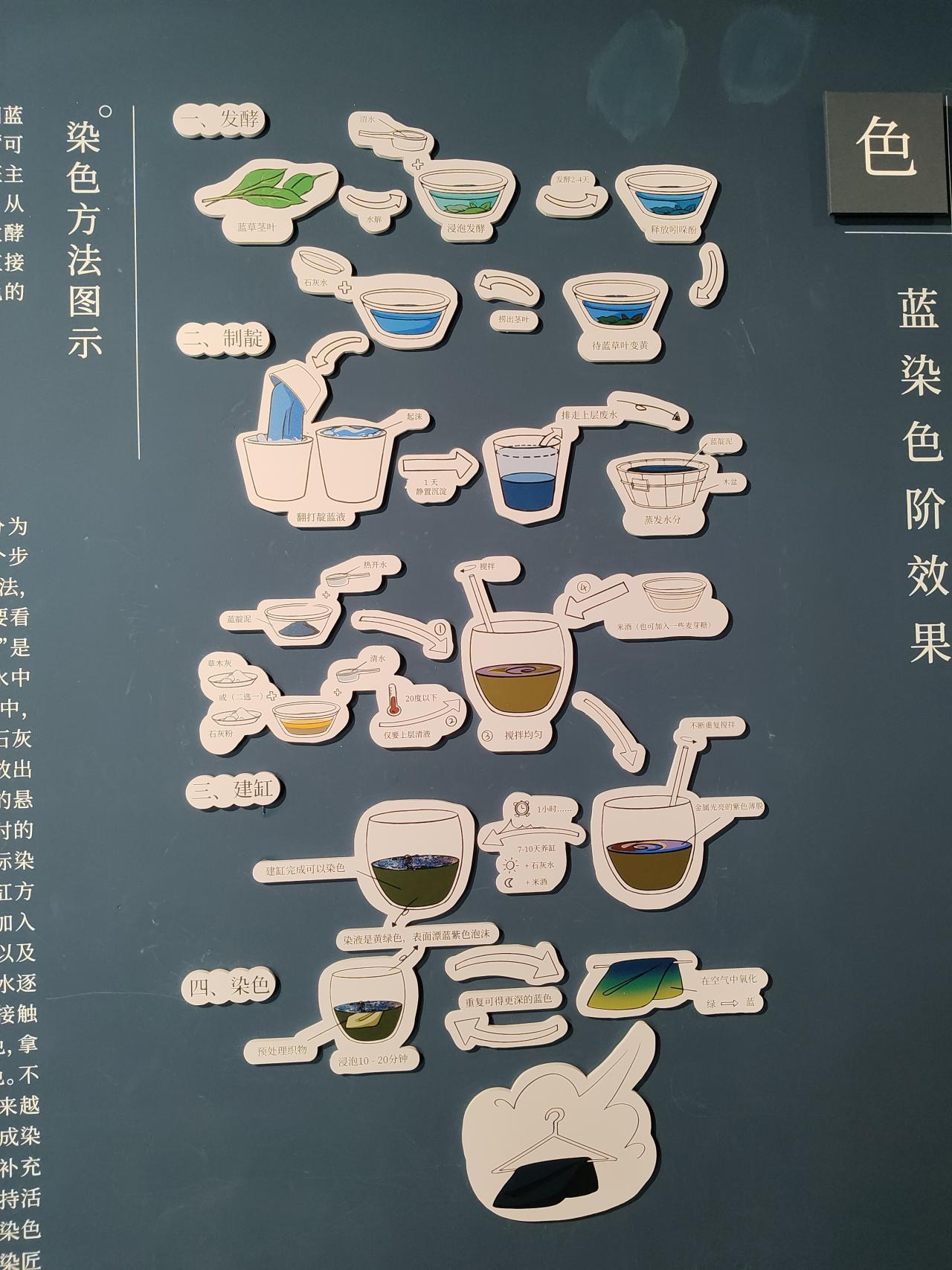

蓼藍、馬藍、木藍、菘藍組成的"藍草家族",通過發酵提取靛藍。這個複雜的生化過程涉及靛苷水解、氧化聚合等多重反應,《天工開物》詳細記載了"造靛"工藝。日本德島至今保留的傳統"阿波藍",其發酵缸中的微生物群落具有400年傳承歷史。

3. 黃色系:

槐花中的蘆丁(Rutin)、梔子中的藏花素(Crocin)、薑黃中的薑黃素(Curcumin)構成了豐富的黃色譜系。敦煌莫高窟壁畫中菩薩衣飾的金黃色,正是來自黃檗與明礬的媒染反應。

(忘記拍了)

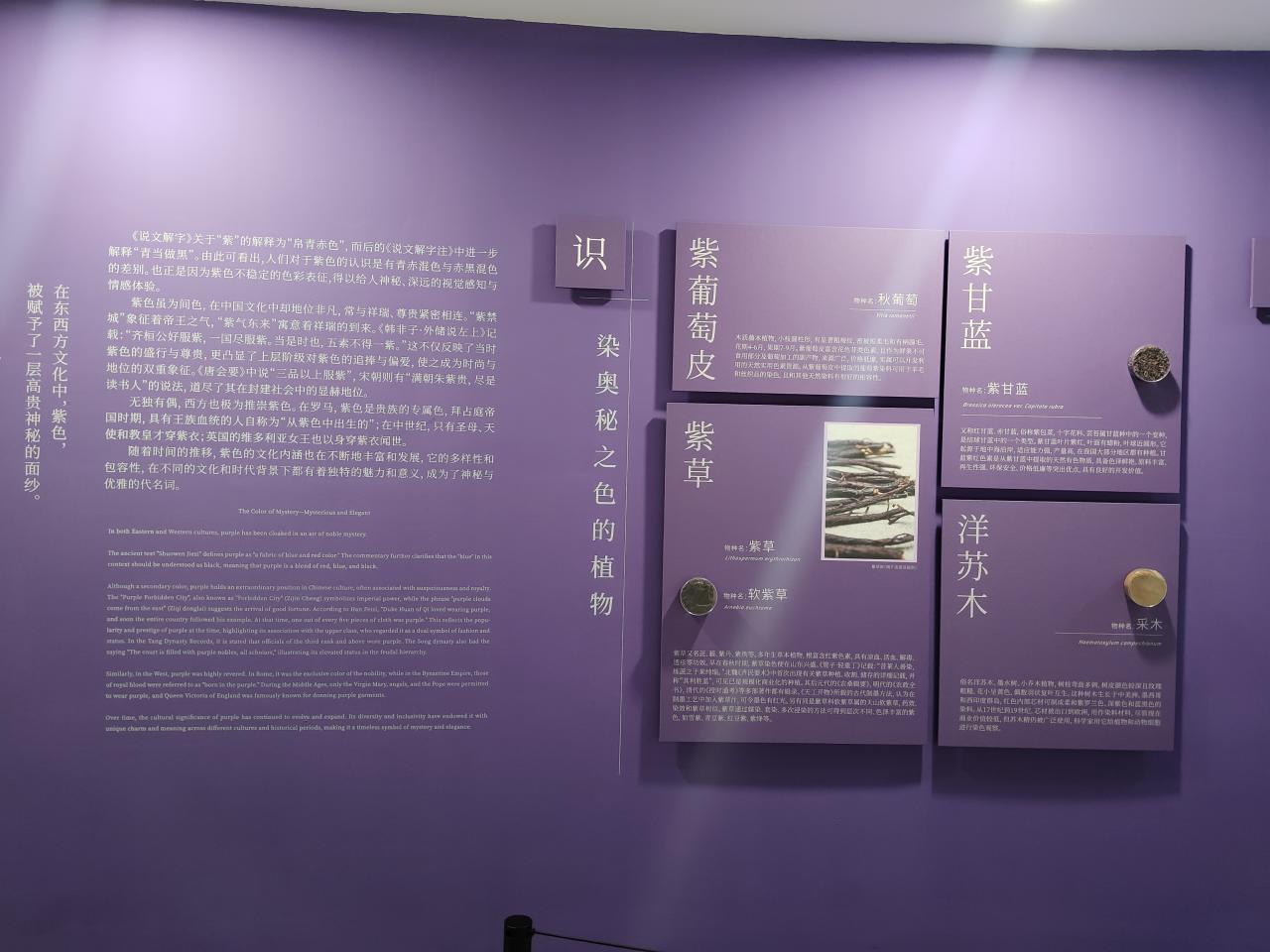

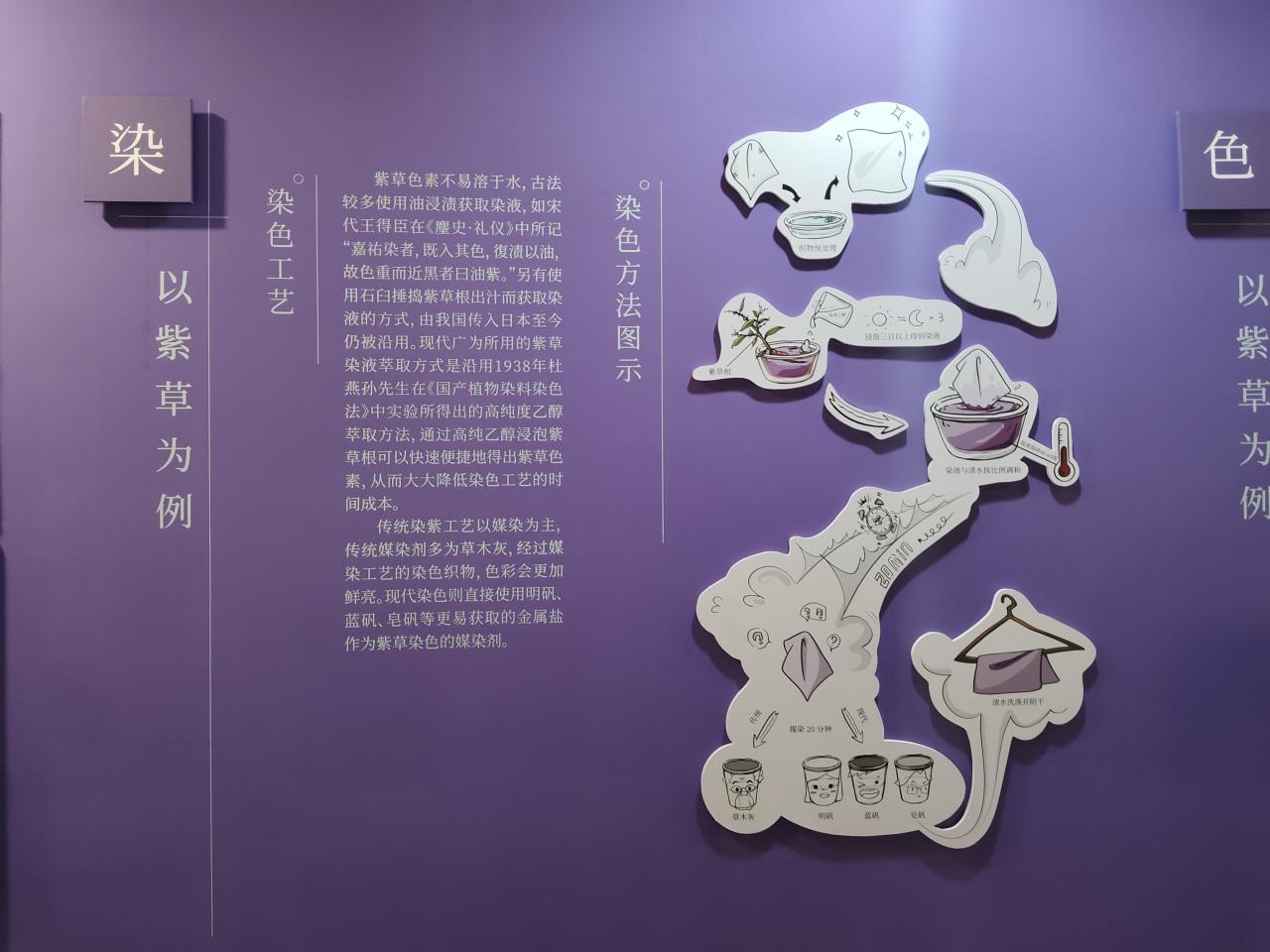

4. 紫色系:

除昂貴的骨螺紫外,紫草根中的紫草寧(Shikonin)是更易得的植物性紫色來源。這種脂溶性色素需用油性介質提取,日本正倉院保存的唐代紫綾褥正是此類工藝的見證。

三、匠心:傳統工藝的化學智慧

植物染色的核心在於色素分子與纖維的結合,這個過程涉及複雜的物理化學作用。纖維素纖維(棉、麻)主要依賴氫鍵和範德華力,而蛋白質纖維(絲、毛)還能與色素形成配位鍵。媒染劑的使用堪稱古人的分子工程實踐:

1. 明礬(硫酸鋁鉀)作為鋁媒染劑,能與色素形成絡合物,增強色牢度。實驗顯示,茜草染絲時添加明礬可使色差值(ΔE)提高3倍以上。

2. 鐵媒染(綠礬)通過Fe²+與色素酚羥基的螯合作用產生灰黑色調,長沙馬王堆出土的"印花敷彩紗"即運用了多媒染套色技術。

3. 錫媒染能提高色素反射率,使顏色更鮮亮。日本友禪染中"白拔"工藝的金屬鹽防染,展現了精密的局部媒染控制。

傳統固色技法同樣蘊含科學原理:薯莨汁液中的單寧酸與蛋白質纖維交聯形成的保護膜,廣東香雲紗的"過烏"工藝即利用河泥中的鐵離子與單寧酸反應,形成獨特的黑褐色光澤。

結語:色彩倫理與文明反思

另外,在江蘇南通藍印花布博物館,保存著清代流傳的72道制靛工序圖譜。這些泛黃的紙頁不僅記錄著技藝流程,更承載著古人對自然韻律的深刻理解。當我們重新審視植物染的價值,會發現它不僅是技術體系的傳承,更是一種生態智慧的延續——在分子層面重構人與植物的共生關係,在色譜變幻中尋找文明的可持續之道。

現代物理學家海森堡曾說:"自然先於人類存在,而人類永遠只是自然的學生。"植物印染的復興之路,或許正是人類重新學習與自然對話的過程。當實驗室的離心機與傳統染缸共同旋轉,當數字色譜分析儀與古代染譜相對照,這場跨越時空的色彩對話,正在書寫新的文明篇章。