(图片源于:杭州西溪湿地博物馆实拍)

一、溯源:人类最早的色彩记忆

在距今约三万年前的北京山顶洞人遗址中,考古学家曾发现用👩🏻🎨赤铁矿👩🏻🎨粉末染红的石制装饰品。这个发现暗示着人类对色彩的追求几乎与文明进程同步。但真正开启植物染色文明曙光的,是距今约六千年前的新石器时代良渚文化遗址——在这里出土的麻布残片上,首次检测到茜草染红的痕迹。这场人与自然的色彩对话,就此拉开序幕。

植物印染的起源蕴含着人类对自然的深刻观察。早期先民发现某些植物的汁液沾染衣物后难以褪色,某些花朵的汁液接触皮肤会留下鲜艳痕迹。这种偶然的发现逐渐演变为系统的染色技艺。《周礼》记载的"染人"一职,说明至迟在周代,中国已形成专业化的染色体系。古希腊历史学家希罗多德曾描述腓尼基商人用骨螺提取紫色染料的过程,这种从25万只骨螺中才能提取1克染料的"帝王紫",印证着古代染色技艺的珍贵。

二、色谱:大地馈赠的调色盘

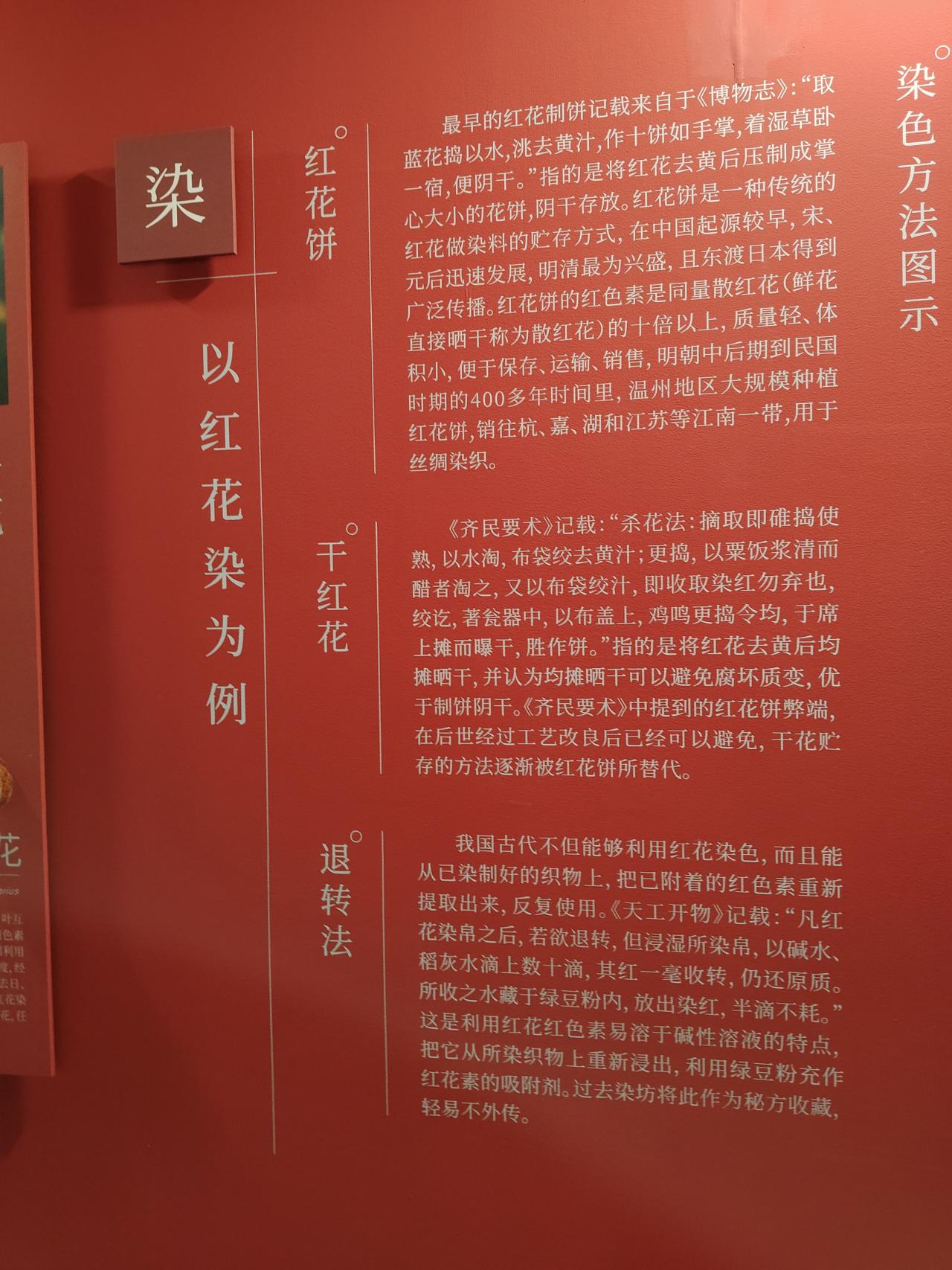

1. 红色系:

茜草根中的茜素红(Alizarin)是古代最重要的红色染料。通过不同媒染剂可获得从橙红到深红的变化,马王堆汉墓出土的朱红菱纹罗即为其杰作。红花则因其独特的黄色素与红色素分离特性,可提取出更鲜艳的"真红",这种技术通过丝绸之路传入日本,成就了著名的"京红"。

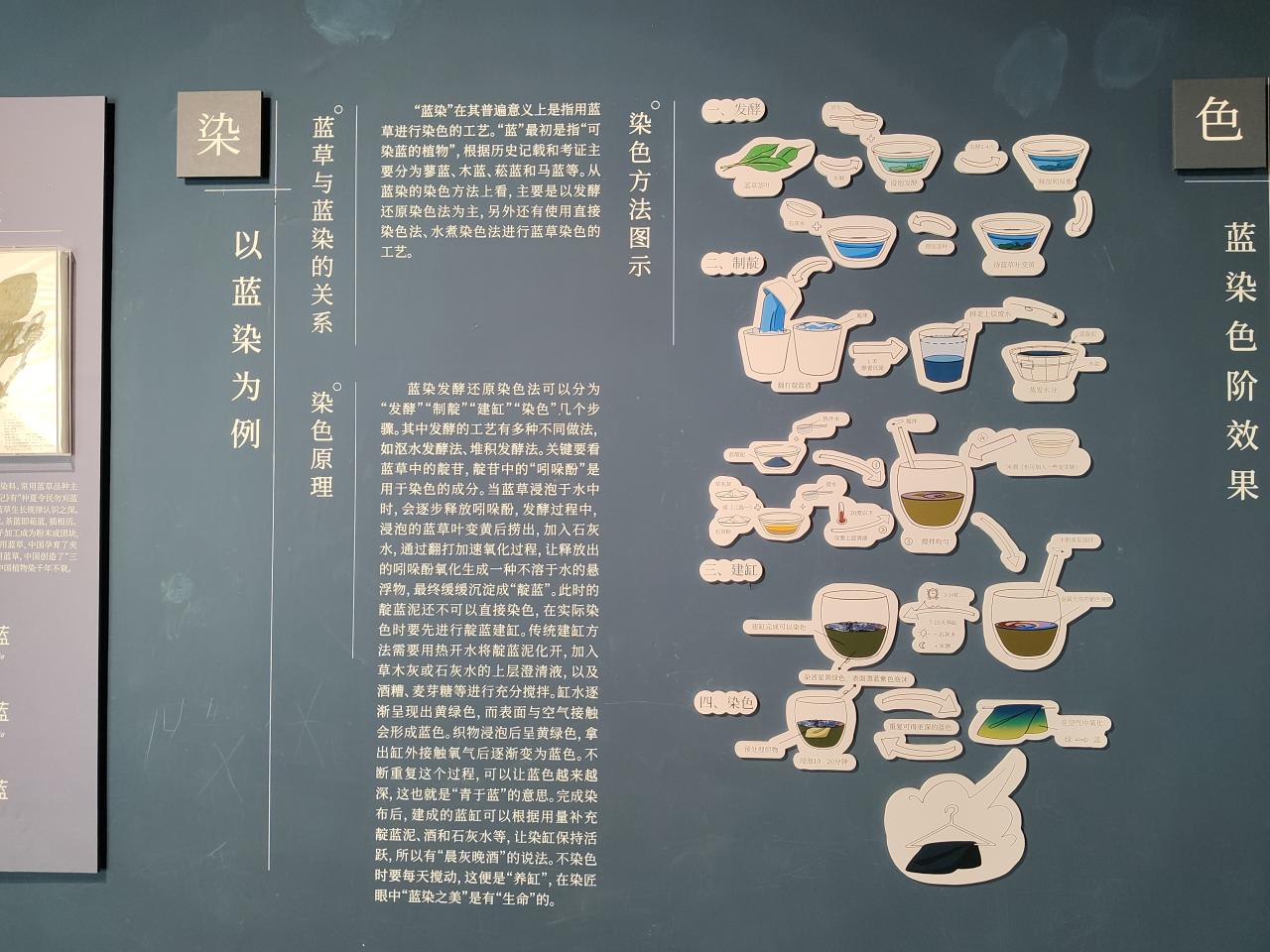

2. 蓝色系:

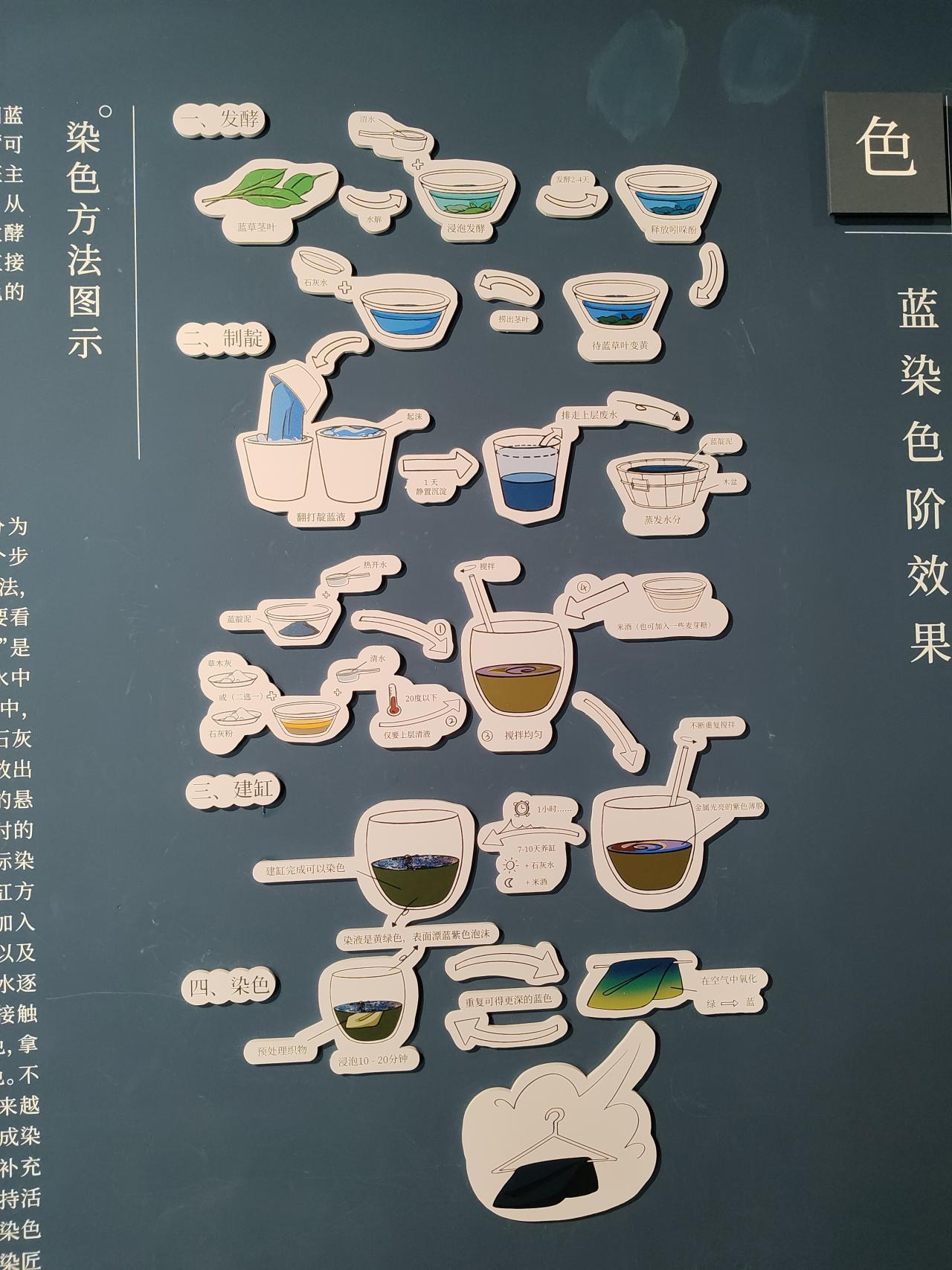

蓼蓝、马蓝、木蓝、菘蓝组成的"蓝草家族",通过发酵提取靛蓝。这个复杂的生化过程涉及靛苷水解、氧化聚合等多重反应,《天工开物》详细记载了"造靛"工艺。日本德岛至今保留的传统"阿波蓝",其发酵缸中的微生物群落具有400年传承历史。

3. 黄色系:

槐花中的芦丁(Rutin)、栀子中的藏花素(Crocin)、姜黄中的姜黄素(Curcumin)构成了丰富的黄色谱系。敦煌莫高窟壁画中菩萨衣饰的金黄色,正是来自黄檗与明矾的媒染反应。

(忘记拍了)

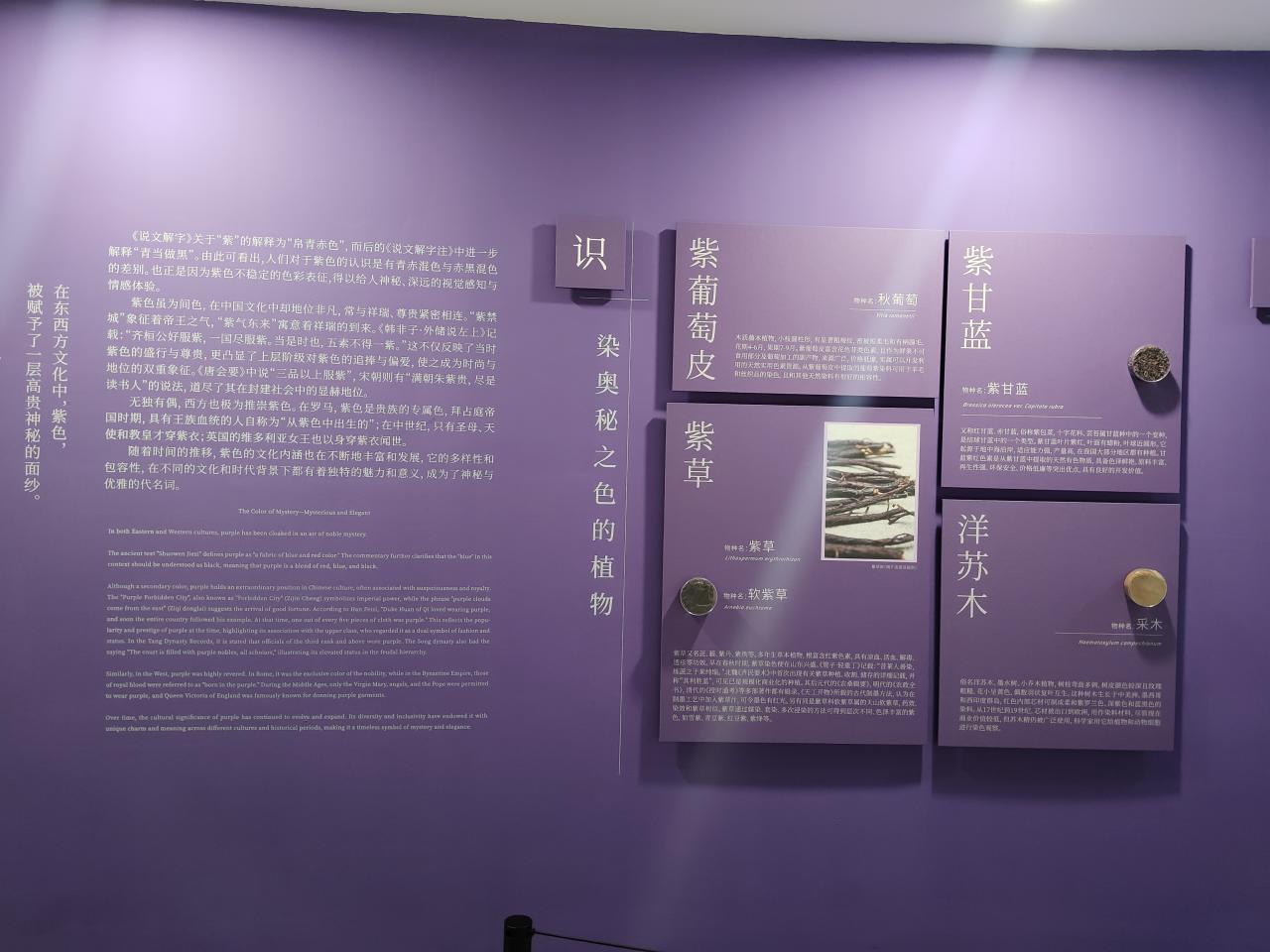

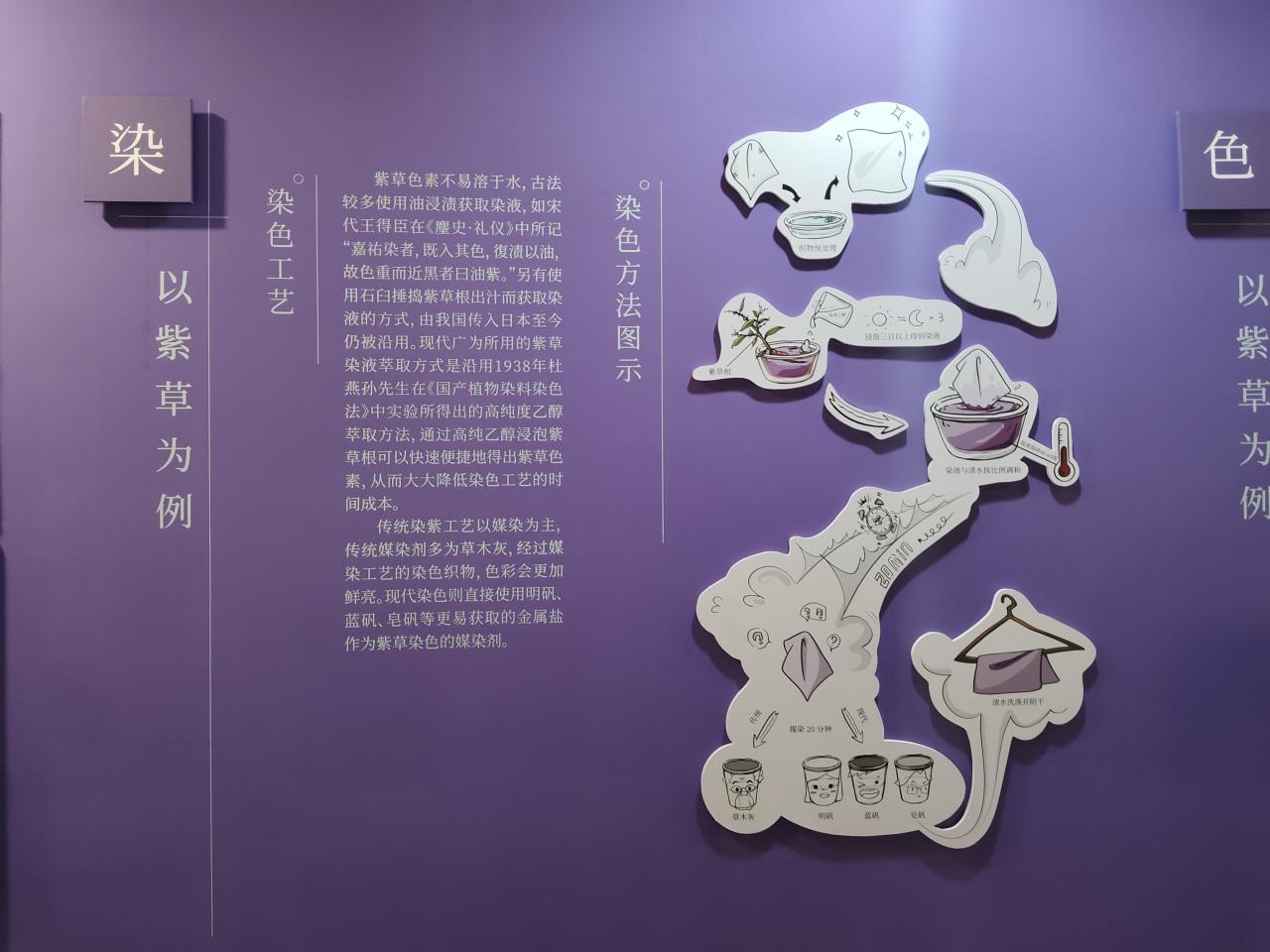

4. 紫色系:

除昂贵的骨螺紫外,紫草根中的紫草宁(Shikonin)是更易得的植物性紫色来源。这种脂溶性色素需用油性介质提取,日本正仓院保存的唐代紫绫褥正是此类工艺的见证。

三、匠心:传统工艺的化学智慧

植物染色的核心在于色素分子与纤维的结合,这个过程涉及复杂的物理化学作用。纤维素纤维(棉、麻)主要依赖氢键和范德华力,而蛋白质纤维(丝、毛)还能与色素形成配位键。媒染剂的使用堪称古人的分子工程实践:

1. 明矾(硫酸铝钾)作为铝媒染剂,能与色素形成络合物,增强色牢度。实验显示,茜草染丝时添加明矾可使色差值(ΔE)提高3倍以上。

2. 铁媒染(绿矾)通过Fe²+与色素酚羟基的螯合作用产生灰黑色调,长沙马王堆出土的"印花敷彩纱"即运用了多媒染套色技术。

3. 锡媒染能提高色素反射率,使颜色更鲜亮。日本友禅染中"白拔"工艺的金属盐防染,展现了精密的局部媒染控制。

传统固色技法同样蕴含科学原理:薯莨汁液中的单宁酸与蛋白质纤维交联形成的保护膜,广东香云纱的"过乌"工艺即利用河泥中的铁离子与单宁酸反应,形成独特的黑褐色光泽。

结语:色彩伦理与文明反思

另外,在江苏南通蓝印花布博物馆,保存着清代流传的72道制靛工序图谱。这些泛黄的纸页不仅记录着技艺流程,更承载着古人对自然韵律的深刻理解。当我们重新审视植物染的价值,会发现它不仅是技术体系的传承,更是一种生态智慧的延续——在分子层面重构人与植物的共生关系,在色谱变幻中寻找文明的可持续之道。

现代物理学家海森堡曾说:"自然先于人类存在,而人类永远只是自然的学生。"植物印染的复兴之路,或许正是人类重新学习与自然对话的过程。当实验室的离心机与传统染缸共同旋转,当数字色谱分析仪与古代染谱相对照,这场跨越时空的色彩对话,正在书写新的文明篇章。