译按

Branden Keogh是近年来活跃的游戏研究学者之一,落日间此前已经译介过两篇他的文章:

Brendan Keogh 游戏学校也是艺术学校?当没有工作岗位时如何教授游戏开发 (2019) 和Brendan Keogh 穿越世界和身体 Across Worlds and Bodies (2014)

本篇文章节选自Keogh2018年的著作《A Play of Bodies: How We Perceive Videogames》,他在书中综合了莫里斯·梅洛-庞蒂、凯瑟琳·海尔斯和薇薇安·索布切克的观点,提出了电子游戏体验现象学(phenomenology of videogame experience)的概念。他认为电子游戏创造了一个控制论式的「玩家与电子游戏的聚合体」( assemblage that is the player-and-videogame),玩家经由一系列的身体过程参与到游玩之中。

Keogh将视野从主机和PC游戏拓展到智能手机游戏,尤其是通过对《水果忍者》和《Flappy Bird》等游戏的分析,展示了电子游戏的控制器和其他设备是如何通过学习和重复某些手势融入玩家的物质身体。在此过程中,电子游戏的各个部分相对于身体体验是完整而不可分割的。Keogh由此质疑了游戏研究中关于电子游戏的视听媒介与游玩机制的表里之分,及其对于理解电子游戏游玩独特体验的解释。

综合来看,本书的内容是对一个cliche的新媒体标题格式的绝佳回应——《当我们在玩电子游戏时,我们到底在玩什么?》。不过在此前要重申关于身体的议题:我们并非拥有身体,我们就是身体。然后可能是:我们没有在玩电子游戏,我们的身体就是电子游戏。

大目妖

2023年12月18日

布伦丹·基奥Brendan Keogh

布伦丹·基奥(Brendan Keogh),昆士兰理工大学数字媒体研究中心首席研究员,研究重点为电子游戏制作与消费文化。著有《A Play of Bodies: How We Perceive Videogames》和《The Videogame Industry Does Not Exist》。同时他也是一名独立游戏开发者。可点击跳转他的itch页面。Keogh在 X 上也非常活跃(@BRKeogh)。

*翻译已获作者授权

电子游戏作为一种身体游玩 Videogames as a Play of Bodies

P21-P25, A Play of Bodies: How We Perceive Videogames,MIT Press 2018

索布切克(译注:Vivian Sobchack,1940生于布鲁克林,美国电影和媒介理论家,以科幻电影和电影现象学方面的论著而闻名)说,一部电影「是作为一种感知,由内而外、由表及里地呈现在我们面前,并被我们所接受」(1992, 12)。在对一部电影进行解读之前,它是作为一种感知形式被我们接触的:观看、聆听、感受。电影的「眼睛地址」(address of the eye)「意味着具身的、情境中的存在和物质世界;因为要看和被看,所以观看主体必须是一具身体,且必须在物质世界中」(1992,23)。电影中观看到的画面和听到的声音只是不完全地融入了这种具身的、情境中的观众的生活经验(embodied, situated viewer's lived experience)。诚然,索布切克认为,电影的「影像游戏」(play of images)依赖于这种相互适应性(mutual resilience):「在影院中,始终有两种具身的视觉行为在起作用,两类具身的观看构成了电影体验的可理解性和意义」(24)。电影被观看,电影也在观看。

电子游戏(videogame)不是电影。然而,电影的双重具身性和情境体验,与玩家在体验电子游戏时感受到的跨越世界和身体的复杂存在之间的有惊人的相似之处。电子游戏也要求玩家首先从知觉上参与屏幕和它的「另一边」(beyond)所描绘的空间。电子游戏要求具身的、情境中的观众观看和倾听,但此外还要求他们在身体层面触摸并移动。考虑电子游戏被感知的体验,就是要说明电子游戏不仅要求对物理界面和视听材料进行特殊的物质参与,而且还要对此作出回应。电子游戏被游玩,电子游戏也在游玩。

以上观点要求我们反驳这种概念:把电子游戏主要看作是更广泛的、物质上不可知论的「游戏」类别的一个子集。随着电子游戏在20世纪90年代末和21世纪初成为一个严肃的学术研究主题,人们将电子游戏的数字游玩(digital play)与之前存在的非数字游戏和游玩的形式联系起来。这种联系既符合常识,又富有战略性。电子游戏是游戏,这恰如其名。因此,它们一定与其他游戏有着共同的核心形式特征,如规则、机制、系统和目标。此外,当电子游戏理论家们担心媒体、电影和文学方面对电子游戏的利益侵犯时,在电子游戏和传统游戏之间建立根本联系就成了一种合理诉求。正如尤斯帕·尤尔(Jesper Juul)明确指出的那样:「如果我们把电子游戏视为游戏,那么它们就不是电影、印刷品、文学或新媒体的继承者,而是比这些[媒介]早上千年的游戏史的延续」(2005, 3-4,)。将电子游戏视为游戏也是一种认证行为,有助于电子游戏跨越高雅与低俗的文化鸿沟,而高雅与低俗的文化鸿沟本身就是笛卡尔身心二元论的提炼。与那些唤醒肉体的「低级」形式(纸醉金迷的电影、流行音乐、爱情小说、色情小说)相比,那些启迪心灵的创意作品(文学、古典音乐、绘画)被认为更有价值和意义。将电子游戏「视为游戏」,将其智能化为复杂的机制和程序系统,是对电子游戏「无意识」、「成瘾性」以及普遍的仅仅满足肉欲和感官的观点的有效回应。

不可否认,数字游玩和非数字游玩之间存在着重叠,对这种重叠的探索引发了游戏研究最初几十年的许多见解。然而,就本书的目的而言,我对抛开游玩的身体及其乐趣的电子游戏认证不感兴趣。电子游戏在很大程度上是电影、印刷品、文学和新媒体的继承者,也是长达千年的游戏史的延续。然而,如果我们要解释游玩身体与产生电子游戏虚拟世界的视听元素之间复杂的物质纠葛,那么仅仅将电子游戏视为「游戏」的形式子集是不够的。

这种立场并非纯粹出于意识形态,而是出于实用主义。电子游戏体验的某些方面与传统的游戏体验概念并不相容。长期以来,这种不相容性一直困扰着游戏学者和媒介学者,他们一直试图协调特定的电子游戏与人们所理解的「游戏」的形式功能:亚历山大·加洛韦(Alexander Galloway)认为,当玩家在《莎木》(世嘉 AM2,1999 年)中将角色静立在街角观看虚拟日落时,「实际上并未游玩」(2006, 10);埃斯彭·阿尔萨斯(Espen Aarseth)号召反对视听媒介的表现形式,他说《古墓丽影》(Tomb Raider,1996)中的劳拉长相如何并不重要,重要的是玩家可以通过化身(avatar)采取行动(2004, 48);格雷姆·柯克帕特里克(Graeme Kirkpatrick)怀疑地声称:「如果《风之旅人》(Thatgamecompany,2012 年)只提供一种流畅的模拟,其愉悦的形式源于通过引导玩家的化身上升并进入红飘锻中,那么它就不再是游戏,而可能成为艺术作品」(2013, 179),尽管如此,这却是对许多体验式电子游戏核心体验的准确描述。这些案例是选择性的,但它们凸显了我们所认为的游戏与电子游戏之间更广泛的概念张力。

《莎木》中的虚拟日落

《风之旅人》中的红缎带

近些年来,另类、艺术和业余电子游戏蓬勃发展,使这种区别变得更加刺眼,因为「作为游戏」的传统电子游戏概念难以解释过去十年中更为抽象、实验性和自信的前卫电子游戏。安娜·安托弗(Anna Anthropy) 的《Dys4ia》(2012年)和梅利特·科帕斯(Merritt Kopas) 的《Lim》(2012 年)等电子游戏都是短小的线性体验,对玩家的挑战很小,但却有很强的表现力。斯蒂芬·拉威尔(Stephen Lavelle)的《上帝的奴隶》(Slave of God,2012 年)和费尔南多·拉马洛(Fernando Ramallo)与大卫·卡纳加(David Kanaga)的《全景》(Panoramical,2015 年)则是玩家「玩」的部分很少,只是穿梭在抽象且压倒性的视听环境中。与此同时,「非交互式」电子游戏转场动画曾一度被认为会在技术提供其他交互式叙事模式时被最终抛弃,但二十五年来,它一直是电子游戏形式的核心。酷儿和跨性别艺术家及作家已经开始使用互动小说平台Twine,将电子游戏推向全新的方向(见Kopas 2015)。电子游戏形式主义集中关注的是非数字游戏的正式元素,如规则、机制、目标和玩家主体,它可以很好地解释那些最符合传统游戏理解的电子游戏,但却难以解释脱离了这一历史的更广泛的创意作品生态——那些只能是电子游戏的电子游戏。

《Dys4ia》,Anna Anthropy,2012

因此,当詹姆斯·纽曼(James Newman)声称「电子游戏的乐趣主要不是视觉的,而是动觉的(kinaesthetic)」(2002)时,他不一定错,但也不完全对。在最严格的意义上,他的说法是正确的——在 2000 年代初,电子游戏学者必须将他们的研究对象与电影和文学研究对象区分开来,在这种背景下他的说法是可以理解的。然而,这种说法忽略了视觉(乃至听觉)在产生数字动觉方面的根本意义。我所看到的电子游戏评价——无论是学术性的还是新闻性的——都在努力将核心的「游戏性」(gameness)与视听表皮(audiovisual skin)区分开来,这种趋势令我焦虑不安。比如柯克帕特里克声称「游戏性的检验标准是减法:剥去其他特征,你仍然拥有一款游戏」(2013, 42);将精致的木制棋子换成泥土中的石头,你仍然可以玩某种版本的国际象棋,阿尔萨斯如此说道(2004, 48);将球门柱换成交通锥,你仍然可以玩某种足球比赛。但剥离电子游戏的「其他特征」意味着什么呢?如果去掉精心制作的动画和声音,《撕纸小邮差》(Tearaway,MediaMolecule,2013年)的纸上世界就面目全非了。如果没有超级马里奥,《超级马里奥兄弟》(任天堂,1985 年)又会是什么呢?如果不讨论《太空侵略者》(Taito,1978 年)中的外星人、盾牌、激光和飞船,又如何讨论《太空侵略者》的机制或规则呢?电子游戏不是用可替换的视听表皮包裹的核心游戏(core game);电子游戏实质上就是其视听性。(videogames are materially constituted by their audiovisuality)1

1.值得注意的是,并非只有电子游戏在本体论上存在混淆现象。

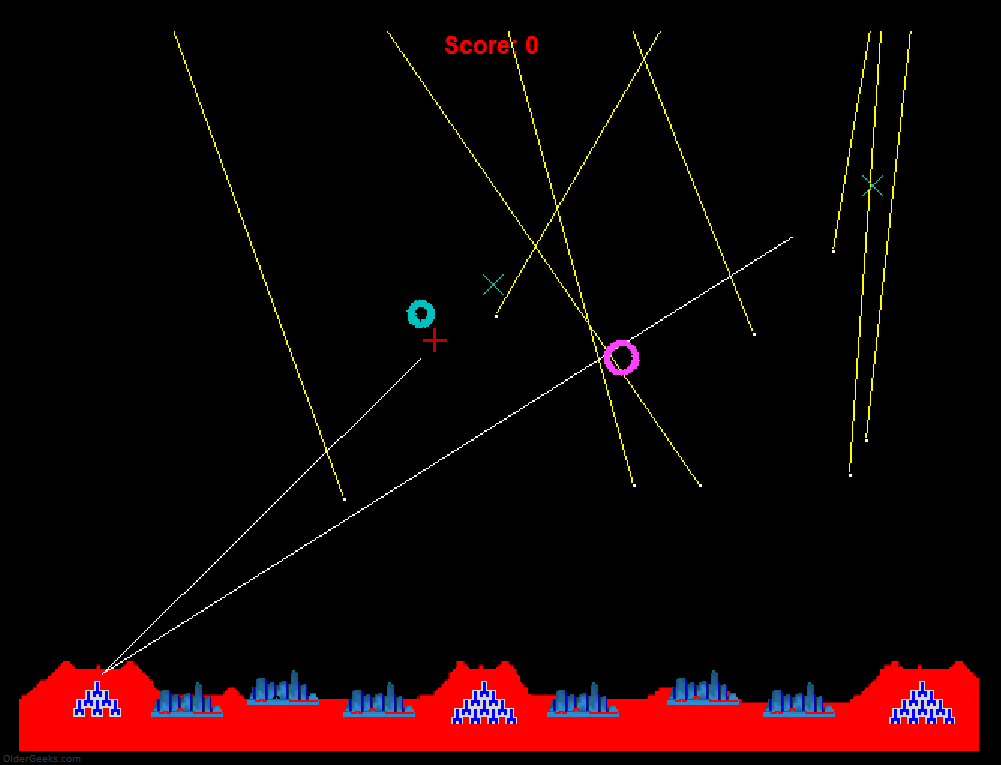

《太空侵略者》画面中的视觉形象

对电子游戏的机制分析——假定系统和规则的核心「游戏性」以及表现这些系统和规则的视听设计的多余性——将电子游戏的感官参与视为理所当然。相反的,为了充分解释电子游戏的具身体验(embodied experience),我们必须从电子游戏作为视听媒介的具身和感官参与入手,而机制分析则认为这是理所当然的。这就意味着,电子游戏体验现象学(phenomenology of videogame experience)不能从电子游戏是一种游戏这一普遍接受的观点出发,因为这掩盖而非揭示了电子游戏是如何被感官感知的。从感官入手,就是要询问电子游戏作为一种视听触觉媒体是如何让身体参与其中(engage the body)。

电子游戏是一种感知体验。戴维·苏德诺(David Sudnow)在其开创性但很大程度上被忽视的著作《微观世界中的朝圣者》(Pilgrim in the Microworld,1983)中确认了这一因素。当苏德诺第一次接触《导弹司令部》(Atari,1980)时,他就被手在摇杆上的动作和眼前屏幕的视觉效果所产生的协同效应(synergy)所吸引:「当你看着光标移动时,你的视线会随着拇指的移动而移动,摇杆按钮盒仿佛一个真正的行动工具」(21-22)。苏德诺和本书都认为,电子游戏是通过观察、聆听和身体触摸,来让玩家在玩「耍」(play “at”)电子游戏的同时,感知电子游戏「之中」(in)的不完美和片面的存在感。

《导弹司令部》,1980

当我从虚拟太阳的洞口俯瞰《撕纸小邮差》的世界时,我也部分地具身为(embody)约塔,在他的能力范围内控制他的身体动作。但我并没有简单地「成为」(become)约塔。我仍然能意识到自己可以在屏幕上看到他;我通过他的身体参与到虚拟世界中,但我也将他的身体视为该世界中的一个物体/对象。我还可以控制虚拟「摄像机」,看到他看不到的东西。当约塔失误「死亡」时,我会重新加载电子游戏让他的人生倒退,并利用失败的记忆确保自己不会重蹈覆辙。我化身为约塔,但只是部分的。我的化身跨越了多个世界,在这些世界中,我部分是约塔,部分是「我」。如果说电影体验正如索布切克所说是一种「影像游戏」,在融入与抵抗、看与被看之间游走,那么电子游戏体验则是一种身体的游戏

(play of bodies),在在场与缺席、肉体与非肉体、固有与超越、真实与虚拟、「我」与「非我」之间游走。本书正是从对电子游戏如何被身体感知的这一基本理解出发的。

《撕纸小邮差》主角约塔

参考

Aaseth, E. (2004). Genre trouble: Narrativism and the art of simulation. In N. Wardrip-Fruin & P. Harrigan (Eds.), First person: New media as story, performance, and game (pp. 45-55). Cambridge, MIT Press.

Galloway, A. R. (2006). Gaming: Essays on algorithmic culture. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Juul, J. **(2005). Half-Real: Video games between real rules and fictional worlds. Cambridge: MIT Press. Retrieved from http://www.half-real.net

Kirkpatrick, G. (2013). Computer Games and the Social Imaginary

Newman, J. **(2002). The myth of the ergodic videogame: Some thoughts on player-character relationships in videogames. Game Studies, 2(1).

Sobchack, V. **(1992). The Address of the Eye: A Phenomenology of Film Experience. Princeton: Princeton University Press. Cambridge: Polity Press

Sudown, D. (1983). Break out: Pilgrim in the Microworld. Brentwood: Warner Books