塔,故事

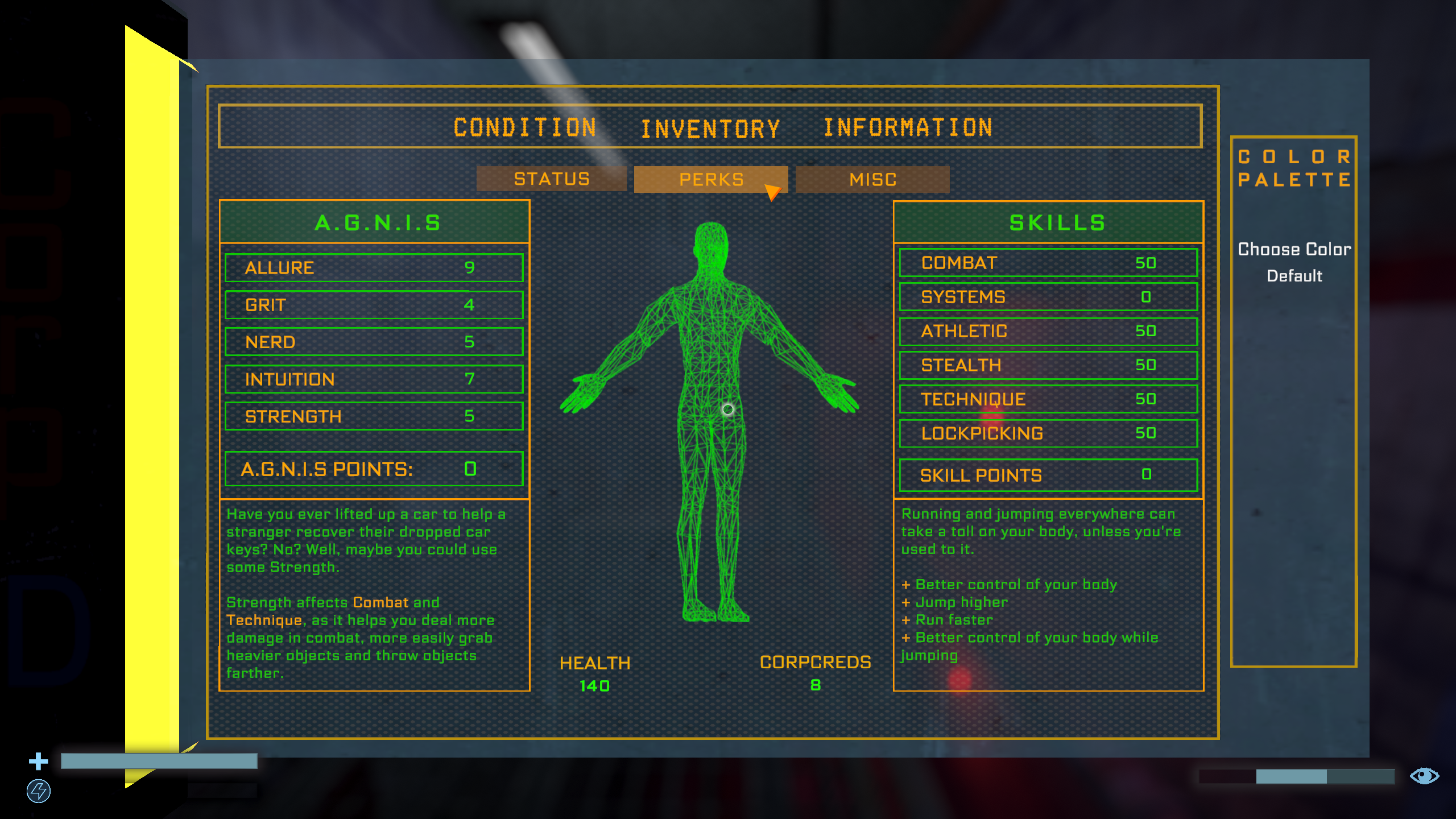

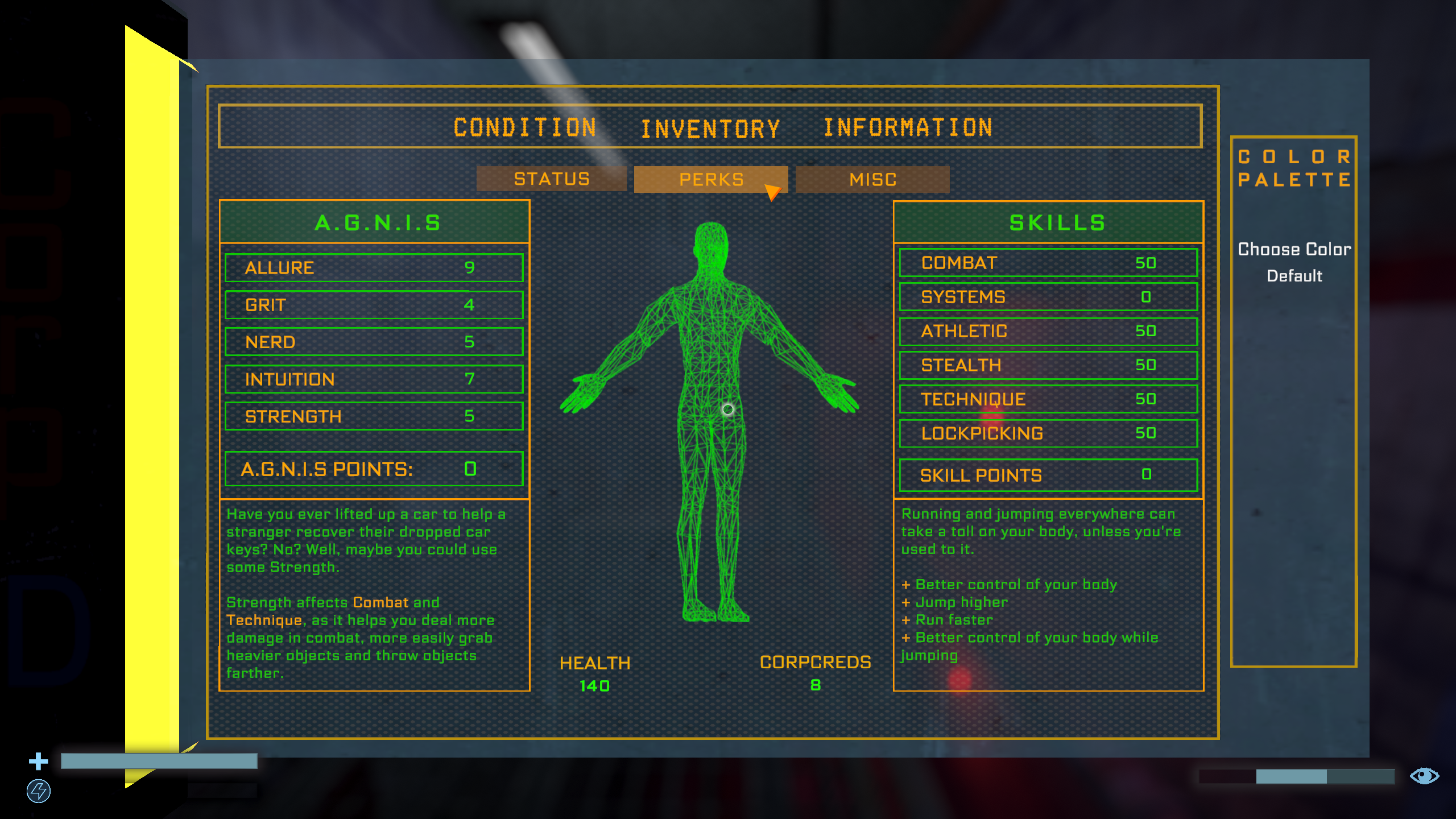

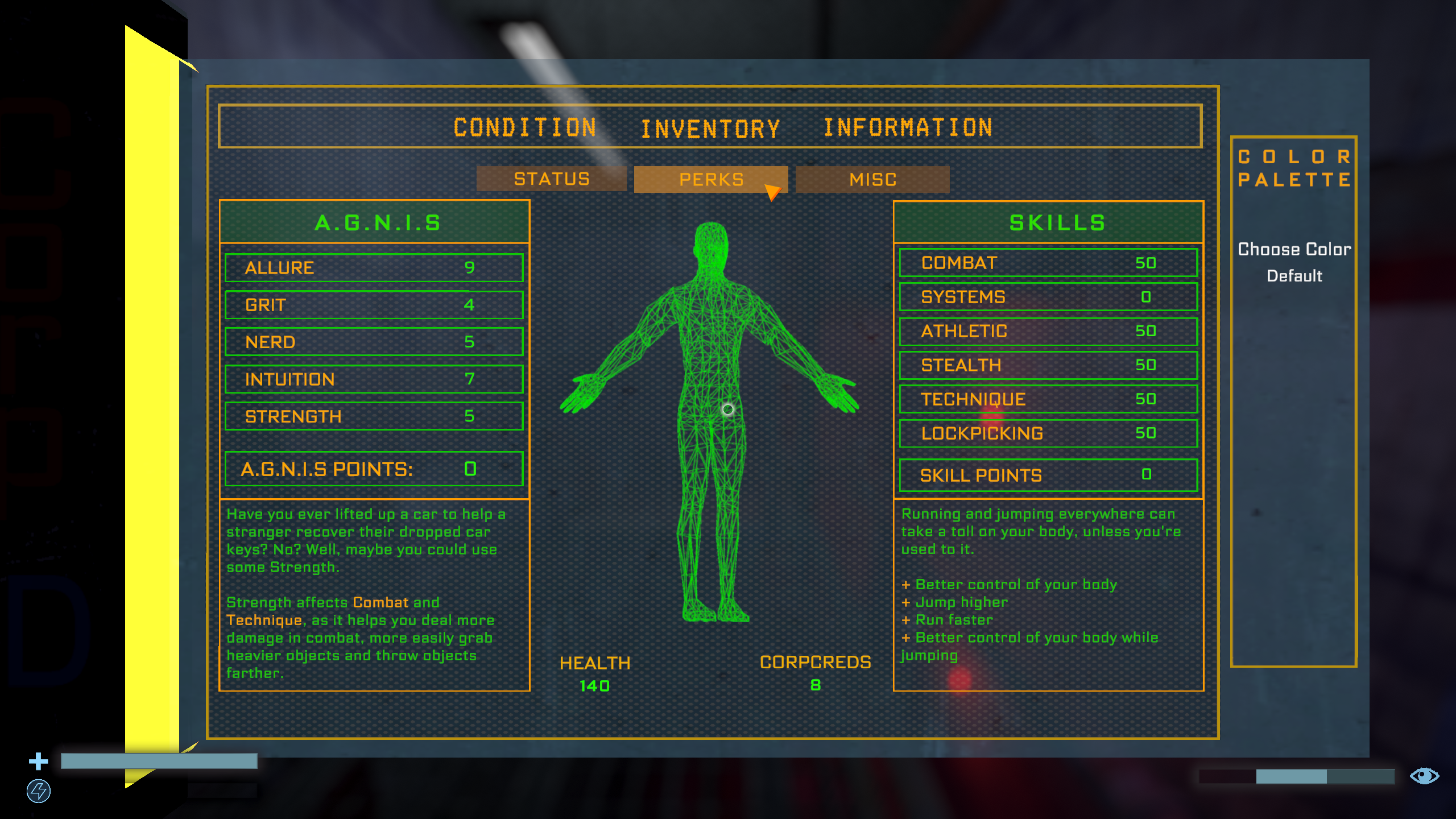

圖片來自鴿了一萬年的Deus Ex - Majestic Revelations項目Trello參考圖,時間永遠留在21年

據說有這麼一樣東西,凡夫俗子是碰不得的,甚至有名望的高手都紛紛倒在其腳下;一般的文人學士,沒有一定的達通境界、涵養,是理不明的。有名諱,它被無數人提起!瞬息間,它又不算個東西!變成一種理念,論調,不可視聽聞了。莫測到如此這般,吸引了無數人注意,張三也是如此。

張三向著這紙迷宮中走去,似乎此物是即將滅絕的罕見奇珍,也難怪要如此層層樓宇結構包圍著,何止包圍著,還放在這小樓的最頂尖兒,上上一層,自個兒就已是一段佳話。

這玲瓏樓宇中,“文藝復興”、“獨立領域”、“拯救...”、“叫好不叫座”、“無人問津”、“作坊浮沉”、“低估”、“忽視,低谷”、“為什麼永遠不火”......各種聲不絕於耳,其中不乏激烈的爭論,張三好奇了,這究竟是何神聖,定要見它一見的!

終是上了這頂樓,打開那象牙雕刻的寶盒,一紙側臥其中,上面寫著“沉浸式模擬”五個大字兒,沒有落款兒,更沒有其他的東西!

不解,即使遍歷了很多卷宗,還是不解,相關的東西本就不多。

風捲簾,一玉面書生打後出來,那人生得俊美,似乎在外面也有不少名氣,說話輕言輕語,這倒是如張三所料。

“分類搬弄,追究是非,自是無謂!一如日夜星移,秋水漲落,事情自有它運行的方式,今日你聽我一言,切莫深究,從這扇門出去之後,你只管美言它兩句,自會有人與你相唱!”

自此以後,張三身邊稱其“有品”的人就多了起來。

再談什麼是沉浸式模擬——系統性/高耦合

對了又錯,錯了又對,對對錯錯對對!人總是活在當下的,做當下的事兒,說當下的話,以往狂妄,閒暇之餘寫過一些沉浸式模擬這個題材相關的拙文。時間流逝和日夜星移雖不會讓人變得“有品”,但好在對事物的理解總是不斷變化的,現在回頭看過去的文字,感覺不對的地方頗多,甚至可能誤導了一些讀過我過去文字的朋友,故作此文,算是給一個交代,也希望通過我一直以來的思考,可以解答你對沉浸式模擬的種種疑惑,至少對那些最經典問題的疑惑。

閒話和故事到此為止,讀過我以前文字的朋友,可能知道我曾經對沉浸式模擬下過很多定義:高互動的世界、第一人稱、慢節奏、應該是一個什麼樣的體驗......想想都只是盲人摸象,瞎子點燈,圍繞著邊緣,抓不到重點。現在看來,沉浸式模擬其實是有著一個最明顯的特徵,也就是高耦合的系統性遊戲玩法。

箱子動,箱子破壞類,力量舉......系統聯動,箱子雖然很經典,但也只是某些遊戲一個深度開發的系統,某些遊戲又做的很敷衍,所以其實箱子並不能說明一個遊戲是不是IS,這只是個梗,一個玩笑

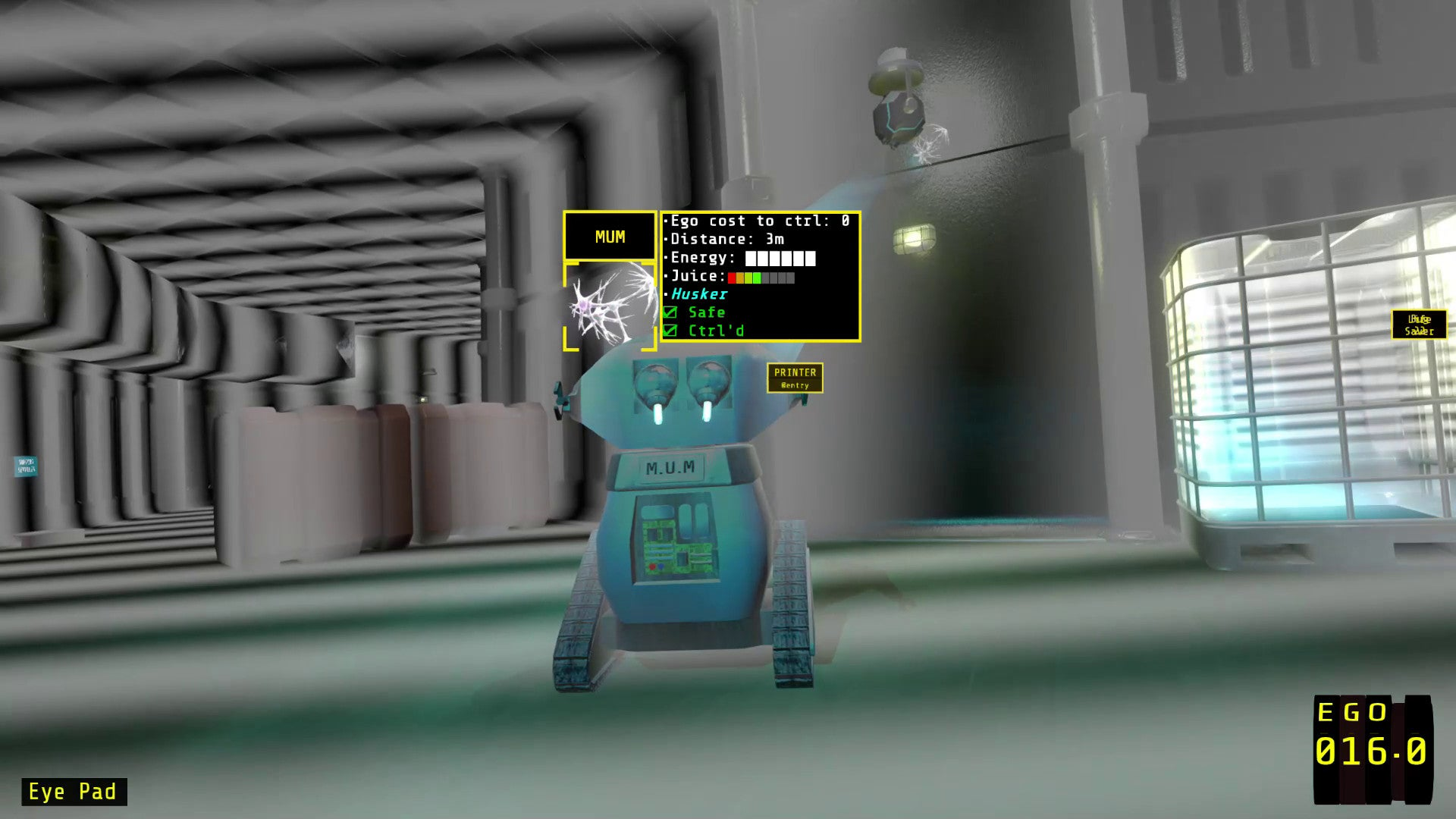

在一個沉浸式模擬遊戲裡,如果我給你一個鏟子,告訴你這個鏟子可以挖沙子,那麼這個遊戲世界裡所有的沙子都是可以挖的,玩家看到知道就會知道可以挖,npc或許也能挖,這就像我的世界所有方塊都能拆一樣,只不過側重點不同,比如在《 Ctrl Alt Ego 》裡,玩家可以魂穿進各種機器,但他的佈置也是跟關卡推進有關的,不會說程序生成在各個角落裡

展開來說,《殺出重圍1》裡最被津津樂道的部分也是如此,因為決定做了很多東西,武器可以放在地上,放在地上的物品又有碰撞,貼牆的地雷又是武器類,給了碰撞,玩家才得以實現依靠地雷在牆上攀爬的操作。《潛行者》裡特異點對玩家造成影響,也對npc造成影響,甚至玩家可以主動拖屍體進入特異點交互,刷神器,這無疑也是系統之間高耦合度設計交互得出的結果,可能也是我個人認為潛行者最有沉浸式模擬味兒的點之一。

綜上,我想說的就是,沉浸式模擬的多方式過關,在很多情況下是有很多個“鏟子可以挖沙”這樣堅持到底的系統/規則互相交互得出的一種結果,因此當玩家通過利用遊戲裡的工具,環境,加上自己的奇思妙想攻克一個小難關時,會滋生出一種“我比設計師還聰明”的正向體驗,這也是為什麼每個人都會有不同的體驗和過關方式,你可以認為這也是一種遊樂場,很多手段開發者或許只提供了工具,而非既定的路線,你的過關方法,遊玩方法很可能是開發者沒想到的,在我看來這都歸功於多個系統的深度開發和互相影響的高耦合度。

不需要過於複雜的數值,對於沉浸式模擬,這就夠用了,很像,但是並非傳統RPG

這個時候就有一些朋友還沒反應過來,就要問了——“ 那麼《新維加斯》,《博德之門3》,《神原: 2》也有很多種完成任務的方法,那他們是不是沉浸式模擬? ”

這個問題我也多次思考過,但是我們可以先聊一下另一個經常被提及的問題——“ 一定是第一人稱嗎? ”

後者的答案是否定的,我以前認為第一人稱最顯而易見的優點是沉浸感強,但現在看來第一人稱的優點其實是反饋即時,反饋強。正如老派的歐美RPG,玩家玩的就是一個充滿反饋的世界,沉浸式模擬也是如此,只不過沉浸式模擬的實現手段略有不同。

在第一人稱下,玩家釋放技能,移動,進行各種交互都更加直接、即時。也就是說,玩家通過操縱自己的角色,就可以瞬間做出選擇,讓遊戲給予回應,更偏向動作遊戲,以之前提到的“挖沙子”為例,在沉浸式模擬中,讓我們幻想一個任務NPC站在沙地上,那麼玩家或許可以跟他或對話或直接戰鬥,也可以拿出鏟子挖空他腳下的地面讓他摔倒(當然這都是誇張的說法);而在一個傳統等距RPG中,玩家或許會得到一個選項,通過選項進入戰鬥或者執行其他的操作,甚至可能這個挖沙子還需要過一點力量6的點數檢定。

沉浸式模擬的多方式相比傳統rpg最大的區別就是這種去數值化,更加即時地做出選擇,因此整個遊戲就更傾向於 以玩家為中心 ,考驗玩家對於遊戲內系統的瞭解程度;而傳統RPG就更以 遊戲中的角色為中心, 通過玩家對角色的培養程度,執行不同的選擇,更多考驗的是一個玩家的角色構築。

新神偷的交互動畫多到讓人有點崩潰了,沒有不播動畫的

第一人稱如果動畫過於臃腫粘滯也有機會做得很失敗,最好的例子就是重啟版本的《神偷》。

但RPG遊戲裡就沒有這種即時操作的反饋選擇嗎?就連老滾都可以做到自己去偷任務道具什麼的。沉浸式模擬就沒有角色構築嗎?重啟之後的《殺出重圍》和《掠食》也不乏升級加點的系統,也會影響探索。只不過傳統RPG很可能沒有點出某個技能,某些數值,就會徹底鎖死一些操作,沉浸式模擬即使有升級系統,也很少做到像歐美老式RPG那麼複雜的構築和數值,無非是撿到技能點就能升級的程度,相比之下是非常暴力簡陋的,沃倫經常說沉浸式模擬脫胎於他對DND的熱愛,這話其實非常有誤導性,雖然他也追求高自由度的角色扮演體驗,但是具體的落實發展到現在,已經跟傳統RPG,歐美RPG,或者說CRPG有很大傾向上的分野。

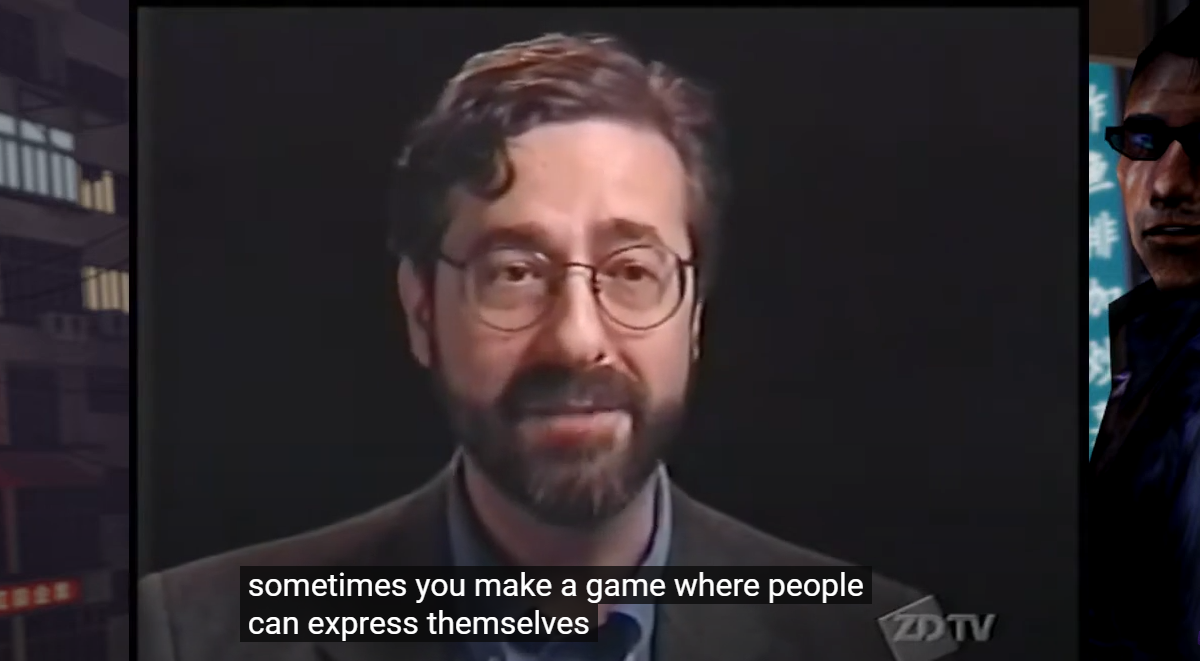

關注沃倫的朋友可能經常發現他說,他覺得沉浸式模擬是給玩家提供了一個自我表達的空間,在理解了此類遊戲的難題是以考驗遊戲外的玩家為主而非遊戲內培養的角色之後,似乎就更能理解他說的玩家自我表達是什麼。

2000年沃倫 Gamespot 採訪

在這裡我也就著沃倫提前說另一個點兒。 就是沉浸式模擬類的重複度為什麼感覺這麼高? 我覺得最早做沉浸式模擬的開發者,他們屬於一種摸著石頭過河的狀態,更重要的是他們都有著不同的遊戲參考和預期,沃倫對DND和桌遊的熱愛讓他逼著自己參加《創世紀:地下世界》,拉斐爾對《創世紀》系列和輻射的喜歡讓他做出了《地城英雄志》和《詭野西部》(如果你玩過老輻射,這個遊戲可能就沒那麼無聊),哈維總是惦記著開放世界的《極地戰嚎2》......至少我們在網上通過檢索,能瞭解到早些年這些沉浸式模擬的開發者,他們的喜歡各不相同,喜歡的類型都千差萬別,遊戲的開發受到每個人的審美影響,更受到主創的影響,過去的開發者們因為自己的喜好各式各樣,做出來的沉浸式模擬也各式各樣,而隨著沉浸式模擬的體驗慢慢穩定下來,新的開發者往往已經有了很多沉浸式模擬遊戲的經驗,已經有了先入為主的觀念,因此總是出現我以前文章裡說的那種題材重複,但這也不是一件壞事,也不說明就不會有新的東西,隨著社會環境,時代變化,思路總會一直創新,一直變化,加新設計新東西的,沃倫自己也說過,你可以在現代照著《殺出重圍1》做一個遊戲,但那已經很無聊,過時了

一句閒話,從這個角度出發,沃倫真的是一個很有想法的開發者,在窺鏡之後去做了完全不同的《史詩米奇》,可見他的路徑依賴並不高,雖然新作《面面俱盜》看起來令人擔憂,但據他自己所說,這是對“沉浸式模擬的下一步”,也就是多人,不管遊戲做得如何,他這種做項目的方向和挑戰新事物的勇氣,是我非常服氣的。(是的,沃倫現在工作室的第一部遊戲《地下世界:崛起》比《紅霞島》還差勁)

只是一種理念?

當然了,在現代,各種遊戲也越來越融合,遊戲分類越來越像是一個營銷標籤而非什麼明確的定義,雖然本來很多過去的分類也都是模糊的,但這裡我們先按下不表。像新的《博德之門3》通過操作法術就可以即時觸發各種反饋,沉浸式模擬遊戲諸如《 Monomyth 》和《 CORPUS EDAX 》就引入了角色stats的構築,甚至對話檢定,現在我們也只能說,一個遊戲大體上是某個傾向的,如果抓這種細節扣就沒有結果了。

但我認為也絕不能總是說,以一句經典的 “ 沉浸式模擬只是一個理念,不是一個類型。 ” 這種話來敷衍了事,故作高深。那麼魂類就不能是一種理念?Boomer shooter就不能是一種理念?步行模擬就不能是一種理念?解謎遊戲就不能是一種理念?......任何遊戲都可以是一種理念的。我想很多遊戲,還是有著自身明顯的特徵性,這裡面當然就包括了沉浸式模擬,如果總是用——這是一種營銷,這是一種理念,是一種高概念而不去具體分析,也只是一種迴避問題的話術罷了,無論是問問題的人和回答的人都不會從中得到什麼。

一個角色扮演遊戲只要表現出足夠的系統性,白話說——就是系統有深度且互相交互,耦合度高,就很容易帶給玩家沉浸式模擬味兒的體驗,即使你只有幾個系統,但是處於一個高耦合度的情況下,也能讓人感覺非常有自我發揮,操作的空間,比如《神偷》和《Gloomwood》這類沉浸式模擬,他們就不追求面面俱到和融合各種流派玩法;那麼就一定是第一人稱嗎?這樣看來答案也是否定的,我想這也是為什麼《合金裝備幻痛》和新的兩部《塞爾達》經常在沉浸式模擬的範疇裡被提及;那麼開放世界可以嗎?當然也可以,開放世界就不能有系統性交互嗎?開發世界不僅能做這些東西,它本身大世界AI的邏輯還能給沉浸式模擬本身偏向於隨機的系統性玩法加一層趣味,更上一層樓,我想之所以還沒有一個開放世界的精緻沉浸式模擬只是一個成本問題;必須要慢節奏才合適嗎?答案也是否定的,《E.Y.E: Divine Cybermancy》就是一個節奏非常快的遊戲,甚至無限刷怪,打個不停,整個也顯得很粗糙,但是它卻給玩家提供了大量的武器,賽博改造,以及魔法,供玩家在關卡里自由發揮,有時候在這個遊戲裡發揮一點想象力,能做到的反而是最離譜的,甚至是其他遊戲遠不能及的。這樣的例子,我想還有很多,一天也說不完。

如果條條框框限定死最後會變得奇異搞笑,就像0451是一個梗一樣,其實很多外圍的東西也不那麼重要

我想你應該已經明白,諸如此類的問題,需不需要潛行?是不是必須箱庭?是不是必須得戰鬥+說服?是不是必須得能繞過?多種方式過關?是不是有各種反饋?是不是得像RPG遊戲一樣做出的選擇有長期影響?.......諸如此類的問題,現在看來都是邊緣問題,只需要用一杆秤去衡量就好了,這個稱在我心裡就是遊戲有沒有系統性交互的味道。衡量過後也不用太在意這是不是就一定是沉浸式模擬或者一定不是,玩類型遊戲嘛,拋開那些營銷和亂七八糟的,大家不就是因為玩了某個遊戲受到觸動,才想要不斷找類似體驗的遊戲重溫這種感覺,因此只要一個遊戲能帶你沉浸式模擬的感覺,你也玩得開心,這就夠了,這也是為什麼同為沉浸式模擬的遊戲,就算是出名的,互相之間其實也非常不同,可能只有這種系統設計的思路是相通的吧。

或許《網絡奇兵》真的沒有那麼沉浸式模擬,雖然他繼承了很多《創世紀:地下世界》的東西,但是地下世界的RPG元素還是非常多的,以及那個符文魔法的組合很有意思。相比之下網絡奇兵的整體結構更像是一個傳統的地牢爬行遊戲,核心的體驗就是地牢爬行那種艱難地過一個個迷宮,管理資源,談不上什麼沉浸式模擬,甚至還有很大機會因為流程卡關,我想這就是分類學的弊端之一吧,或許很多人對《網絡奇兵重置版》感到失望也是如此,但如果你只是把他當成一個復古地牢爬行遊戲來玩,就會獲得很多樂趣。《網絡奇兵》這部遊戲對於沉浸式模擬,對於當時那一批開發者來說,我想最大的意義其實沒有那麼明顯,譬如他在3D的有限情況下,用那些2D資產還做了一些物理模擬, SHODAN 對於玩家行為的即時反饋嘗試,以及早期的屍體敘事這些東西,想必對他們後來遊戲的開發,方向有所影響,遊戲自身倒是很難說有多麼“成形”。

到此為止,我希望已經表達清楚沉浸式模擬的核心是什麼,只不過還有一個顯而易見的問題沒有被提及...

沉浸式模擬為什麼不火?沒落?復興?等等等等?

你有沒有想過,為什麼提起沉浸式模擬,就會跳出來無數大能,說這是一種非常高級的遊戲設計/類型?

為什麼那麼多視頻,物料...把沉浸式模擬說得神乎其神?看了還是感覺沒看?

為什麼總是能把沉浸式模擬不火歸結到太深度?門檻太高?不是一般玩家玩的?投資/商業沒眼光?

為什麼動不動就開始說這是珍稀動物?過幾天又開始“文藝復興”了?過幾天又“滅絕”了?

為什麼很多人非要說這是一種理念?不是類型?

為什麼一些沉浸式模擬被吹的天花亂墜,你玩了一下感覺,哇,好一般啊!

為什麼一個遊戲的談論氛圍都能給人一種“學院派”的感覺?但最終都是也討論不出個所以然?

象牙塔,戀詞癖

有趣的是在GDC中沃倫自己卻直接說沉浸式模擬並非屬於他一個人,但還是大頭貼了,笑

究竟是誰最先提出了“沉浸式模擬”這個詞兒呢?我四處尋找,也是沒有找到一個來源,就連沃倫在零幾年的GDC上,也只是說現在人們傾向於把他們做的東西稱為“沉浸式模擬”,也沒有那麼斬釘截鐵,至於wiki什麼的,上面上的信息更是模糊到不行。

偏偏他還是一個拗口的詞彙,一個讓人初見不得其解的詞彙。

這似乎也是一種趨勢了,因為各種目的,使用各種稍顯高端大氣的詞兒,卻有點脫離遊戲簡單快樂的本質,就比如說“ 箱庭 ”吧,你覺得你想象中的箱庭是什麼呢?是非開放世界都能叫箱庭?還是魂類那種迂迴可以叫箱庭?還是只要有垂直空間就是箱庭?一本道小地圖是不是箱庭?自由小地圖是不是箱庭?戰鬥關卡有垂直空間路徑是不是箱庭?解謎遊戲有垂直設計是不是箱庭?還是說任天堂的原教旨才是箱庭?......我想這個詞可能比沉浸式模擬還模糊解構的厲害。但是他是一個聽起來帶那麼點高級的詞兒,於是便流行開了,實際可以指代萬物,套用在各種遊戲上,加一些標籤價值,如果以後箱庭和開放世界同時出現,其實也不用奇怪。

一個這樣的詞彙被創造出來,而且似乎是連開發者本身都捉摸不透,各持己見,對沃倫來說多人可以沉浸式模擬;對拉斐爾來說俯視角,甚至最開始《詭野西部》想做一個沉浸式模擬元素的肉鴿?哈維又在GDC裡說創世紀裡面浮空魔法的關卡運用和《極地戰嚎2》裡面子彈穿牆讓他感覺非常沉浸式模擬。順便自從那次哈維的GDC發言之後,《極地戰嚎2》就開始加入沉浸式模擬大家庭,頻繁出現在各種表單被提及了,可見這有多麼荒謬。我沒有提肯列文第一是因為他做的東西確實已經更像《半條命》那種劇情FPS,第二是我感覺肯列文在這一點上是個聰明人,我感覺他在有意迴避這個詞兒,他不用別人創造出來的,乾脆自己創造名詞,自己解釋,比如非常經典的 敘事樂高 ,還有他頻繁用《XCOM》和一部魔戒遊戲裡的系統為自己的敘事做文章這種奇異搞笑行為,也就是說,他創造了獨屬於自己,獨屬於肯列文的話語權,這是更高一級的戀詞癖和自戀。

這玩意還可以再戰十年,反正他自己隨便解釋就行,營銷的天才,樂高真的應該給他打錢

我想,或許,最早創造出,傳播出沉浸式模擬的這個人,或許無意,也是個肯列文這樣的人,他選擇了一個拗口的詞,一個聽起來不那麼通俗遊戲的詞兒,並且一開始就沒有明確的說明,我想他或許也是一個很自戀的人,或許他也享受這種感覺,於是慢慢地,越來越多朋友在接觸後加入,在這個詞的基礎上築造起層層堡壘,越來越霧裡看花,越能唬人,建立起自己的解釋權,建立起自己對他的話語權,成為一個沉浸式模擬大能,營造成一種高級的小眾類型遊戲,說不清道不明,似乎沒有玩過沉浸式模擬的人生是不完整的,玩了沉浸式模式才是醍醐灌頂,但正如我之前所說,沉浸式模擬做的很多事,傳統RPG也做過類似的,只不過落實的方法不同。

我有時候在想,如果沉浸式模擬一開始不叫沉浸式模擬,而是叫一個其他什麼通俗的名字,還會變得這麼整蠱?這麼假正經嗎?有那麼多誤導的信息,那麼多隻是一知半解就用這些個詞四處吹噓的言論會存在嗎?

是的,我也在避免“湧現式玩法”這個詞兒。它確實能表達出沉浸式模擬這種系統性交互出現的各種玩法和情形,但是在描述沉浸式模擬的這部分特性的時候,我看到基本用的都是即興玩法Emergent gameplay,不過,隨便吧,只當是一種意譯好了,我感覺很多事都在傳遞的過程中不斷扭曲。

說到底都是一些印象詞,可以套用到無窮盡的東西上,管他是Emergent gameplay還是所謂湧現式呢,具體的實現都會不一樣的,這文章裡都在指非常不同的遊戲了

說到底這也只是一種遊戲,一種商品,產品,以前經常聽到一種說法叫第九藝術,現在又經常聽到第十藝術的說法,以後會不會遊戲又變成第十一種藝術呢?並不是說遊戲就不能有藝術表達,那麼前面的所謂一二三四五六七藝術,也是分商業作品,藝術作品,掙錢的小說電影,不掙錢的小說電影;掙錢,庸俗的遊戲,不正確,自我表達的遊戲。這種所謂藝術也只是一種動物分類學,一種對人類社會生活的總結,不分好壞。

更何況對於遊戲來說,任何神化都是不必要的,只要簡單快樂,買得值就好,一個人選擇的娛樂產品,享受的東西,欣賞的東西,其實並不能代表那個人本身如何,就像腐朽的貴族也會去聽風花雪月。

沉浸式模擬這個東西,很有意思,他構建了一個可信度高的世界,一個玩家可以浸入其中自由發揮的世界,但也不用太當回事,也只不過是眾多遊戲類型中的一種,遊戲才多久歷史,這其中優秀的遊戲,被人遺忘,埋沒掉的想必還有很多,都是一種不可抗力,何況沉浸式模擬並沒被遺忘,一切都在不斷變化中。買了,玩了,覺得值就行,遊戲不是什麼真的高深莫測的東西,只是現在似乎有一種趨勢,喜歡把這個東西吹得天花亂墜,我想這或許是人的本性,我以為我祛魅,但其實冥冥之中我也不能免俗,似乎戀詞癖,創造莫名其妙的詞彙也是一種人類的社會本能,避無可避。

假大空之外

如果你不想費心思追蹤每個開發者,那麼你可以關注這個鑑賞家,雖然有些遊戲並不那麼沉浸式模擬,但是他把幾乎所有沾邊的都往上更新,還是有非常多好遊戲的

我認為沉浸式模擬所謂的滅絕什麼的,也只是一種假命題。各種事物的發展都是一種螺旋上升,短暫的沉浮和湧現也都很正常,《殺出重圍:人類革命》和《恥辱》那時候,也有很多主流熱度,並且那些報道,傳播,其實也沒有特別強調沉浸式模擬。何況在3A,主流領域以外,一直不斷有好的遊戲公佈和發售,越來越多獨立遊戲開始製作,一些遊戲也取得了不俗的商業成就,不能說是所謂“叫好不叫座”。學《殺出重圍》的獨立遊戲,學《神偷》的,學《網絡奇兵》的,學《掠食》《恥辱》的,都已經非常多,如果你願意去尋找。

何況國內的那個《琵琶行》好像也有點沉浸式模擬味,如果這邊都在做相關的了那你其實很難說這個東西真的是一個多麼“小眾”的東西。

雖然宣傳沒有說,但這隻能是那個琵琶行了吧

但是沉浸式模擬在主流視野的缺席也是一種客觀事實,這是為什麼呢?正如沉浸式模擬在前期,古早的開發者摸過河後,漸漸總結出一些成熟的模式和體驗之後反而落入重複,我覺得可能隨著遊戲工業的進步,這個類型本身也出現了一些穩定期之後的問題。

遊戲行業的變化日新月異,突飛猛進,隨著工作流和市場都慢慢成熟,這個類型面臨的問題是顯而易見的,回顧ARK早期的作品《地城英雄志》在遊戲最後還非常整蠱得加了一段成人劇情,窺鏡的《神偷》一上來就硬造一整套潛行機制,《殺出重圍1》讓玩家進女廁所開門,還能發生後續劇情,這一些在現在聽起來都是那麼的不可思議,那麼的...蠻荒。

我認為在早些時候,每個遊戲開發商,都面臨著巨大的挑戰,因此都給出了自己的解決方法,就連鍵盤鼠標,控制器的常規套路,操作方案都很多年才慢慢摸索確定下來,在那個除了主機的主打產品以外,遊戲類型都不是那麼明確的時候,在那個3D技術剛剛開始萌芽的時候,我認為每個開發商,開發者都有創意層面上極大的自由,因為投資也不知道到底怎麼樣才算成熟模式,當然這樣也造成了很多非常好的老遊戲,因為投資的不信任被趕鴨子上架的情況。

在現在的工業化情形下,開發一款沉浸式模擬顯然是一種荒謬的舉動,沉浸式模擬遊戲的核心體驗,賣點在於關卡體驗,系統的設計,這些都是需要反覆推敲的,視頻表現出來給人感覺也是一般的打槍和戰鬥潛行,在系統設計層面上投入的成本和精力過於大,偏偏這部分都是玩家在購入遊戲之後才能體驗到的精髓,如果沒有這類遊戲的經驗,面對一個巨大成本,售價不低,但是外在硬素質一般的遊戲,可能就已經讓人沒興趣了。如果是一個一般FPS,就可以把這部分的成本做一些更好賣,更直觀的東西,比如畫面,比如槍械手感。一個主流體量的沉浸式模擬需要首先保證自己這部分的內核足夠好,還得有一定的賣相,但是這能拿到比正經3A大作更多的投資嗎?如果你是投資,COD和這個你選哪個?

這種東西感覺非常靈光乍現,非常費錢啊,現在這樣搞的話

這種東西感覺非常靈光乍現,非常費錢啊,現在這樣搞的話

1 / 2

其次就是感覺現在的公司變大,每個員工都越來越原子化了,舉一個例子,《殺出重圍1》非常有名的一段,主角在飛機上和反派領袖對話中安娜突然進來,如果玩家在路上放置地雷就會把安娜炸死,救下面前的角色,這顯然是有人想到之後,提出來,然後又加的一系列後續劇情,否則就會像《荒野大鏢客2》裡那種經常出現的,人都在劇情裡被打的要死了,渾身血但還在說話的情況,當然這也是因為《殺出重圍1》相對體量更小,可以做更多細節,不過它也有六七十個小流程。

甚至在後來的訪談裡,他們自己內部測試都一直在改關卡,改核心系統,這聽起來效率不高,但是在當時那個各個工作室都很蠻荒,一小波人邊做邊總結的時代,如果每個成員都高度投入,對項目有熱情,對於沉浸式模擬反而是最有利,對這種遊戲的關卡打磨是最有利的。

但放到現在,如果只是一個QA,或許還是一個外包QA,提了一個什麼什麼,覺得要改,然後一層層下去,牽扯到一大堆人,牽扯到各種項目進度,感覺就很難保證這種開發模式進行下去了,換言之,沉浸式模擬需要一個所有人都高度投入的模式,每個人的想法和意見都舉足輕重,才能呈現出來發揮空間很高,反饋很多的關卡,因為開發者儘可能集思廣益想到了各種情況了,在現在的時間點,一個這樣的團隊想必是非常難得的,這也是為什麼那些只有幾個人的獨立遊戲小團隊能做出來更好的沉浸式模擬遊戲。

真是感嘆《Gloomwood》不僅是一個復古遊戲,還走了老開發者墨跡的路子,潛行重做,demo打磨得很好的關卡全扔了,也更新得很慢,不過好在它現在EA呈現出來的東西非常好,如果效率提上來就更好了,獨立遊戲也是有利有弊......

最終我覺得這種遊戲需要的寬鬆開發模式,需要的投資寬容度,以及如何面對現在的市場環境,可能在各個環節上都沒能做到兼容現在的競爭與開發,是一種優勝劣汰,而不是因為他是一種太高級,門檻太高的遊戲現在玩家欣賞不來,只能少數人玩得來,更多是一種跟不上時代工業化的退出舞臺,當然其他類型遊戲也普遍存在著各種開發效率問題,只是我覺得這類型需要考慮得更多,面臨的商業,團隊壓力更大。

綜上,3A沉浸式模擬是有點趕不上時代,但是工具鏈,工作流,市場眼光,投資的方向,這些東西都是會不斷變化的,此一時彼一時。雖然這不是個很好的例子,但是我相信很多喜歡沉浸式模擬的朋友應該會注意到《完美黑暗》的重啟作,看起來成本很大,也有點此類遊戲的意思;拉斐爾的輻射風格沉浸式模擬新作也是在做了;《兇影疑雲》那些獨立遊戲也獲得了不錯的成績,所以未來的事兒還都很不好說。因此總是哭喪,說哎呀這是珍惜動物,滅絕動物,多麼多麼高級,哪個新遊戲又要拯救沉浸式模擬,文藝復興了,其實都很沒必要,事情都還在正常邏輯下運作,該活的活,該死的死,周而不息。

Ark奧斯丁解散真的不好嗎?在解散之後肯列文和拉斐爾自己的工作室,甚至盃賽都開始招收前ark成員,有時候維持一個摧枯拉朽的公司或許不如散是滿天星。

我想說的

我一直想寫一些這種東西,寫些祛魅,不那麼神化,裝乎乎的東西。只是一直缺乏必要的勇氣,一直寫寫改改,想法隨著時間不斷變化,最後真正說的其實也不算多,也有點亂,如果能看到這裡也是非常感謝了。

我發現我的勇氣在慢慢變少,不過好在對遊戲的熱愛還保持著,隨著鋪天蓋地的現實慢慢席捲,又開始感覺其實很多事都沒什麼,至少時間還在流逝。

寫這個東西,第一是我感覺我對沉浸式模擬的理解產生了很多變化,對很多遊戲也產生了不同的看法,以前的文字似乎沒有抓到重點,希望通過這篇改一改,當然也是希望我前面的表述足夠清晰,足以讓人理解到我的想法和意思。如果我的想法對你有幫助,那麼非常感謝,如果你不認同我的想法,那也很正常。因為誰知道呢,說不定再過幾年,我對這個東西的理解和想法又不一樣了,或許也會推翻現在的一切,就像我這些文字充斥著和之前矛盾的觀點一樣。

壞處是螺旋上升的速度很慢,好在還有一點進步。

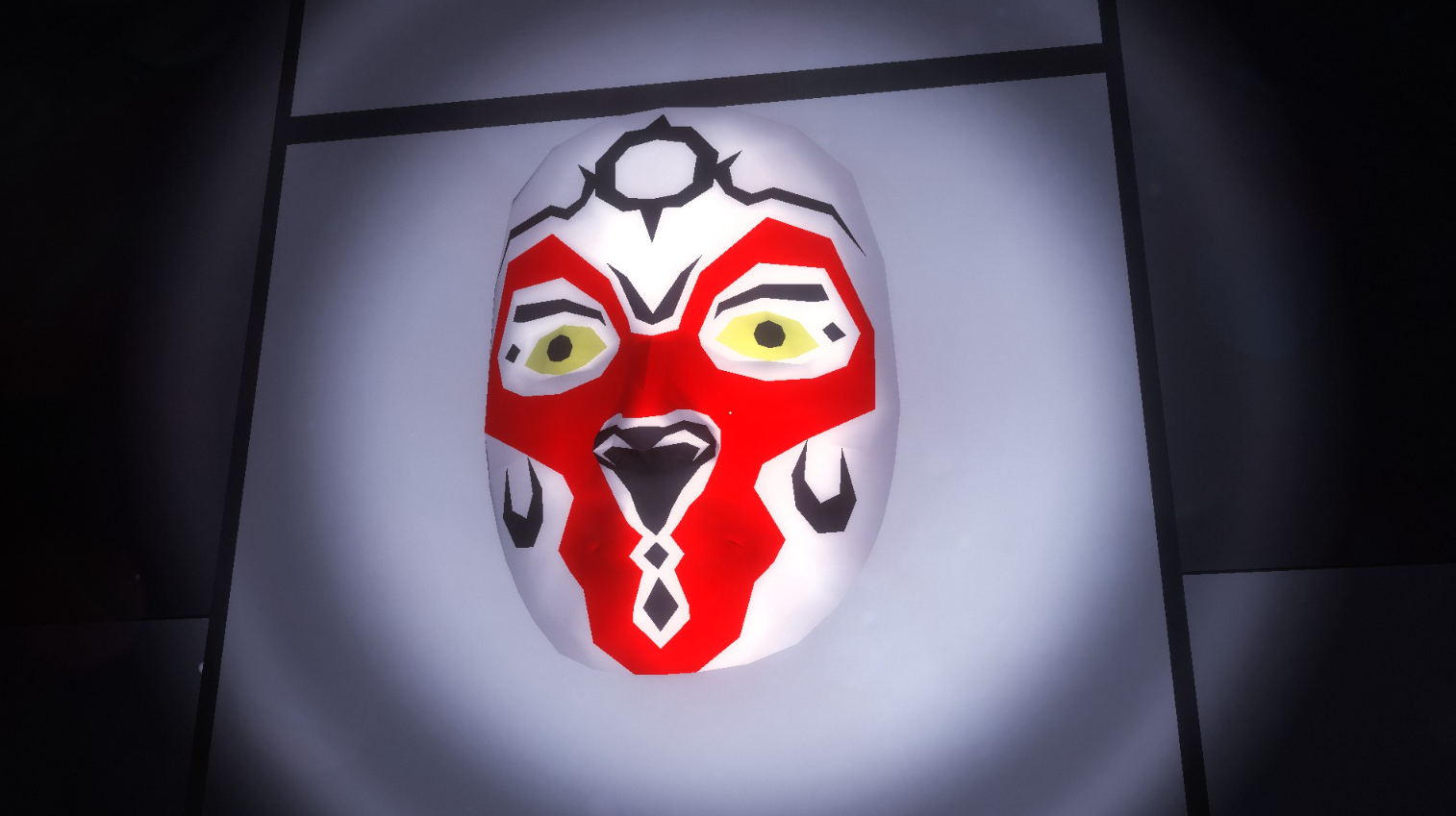

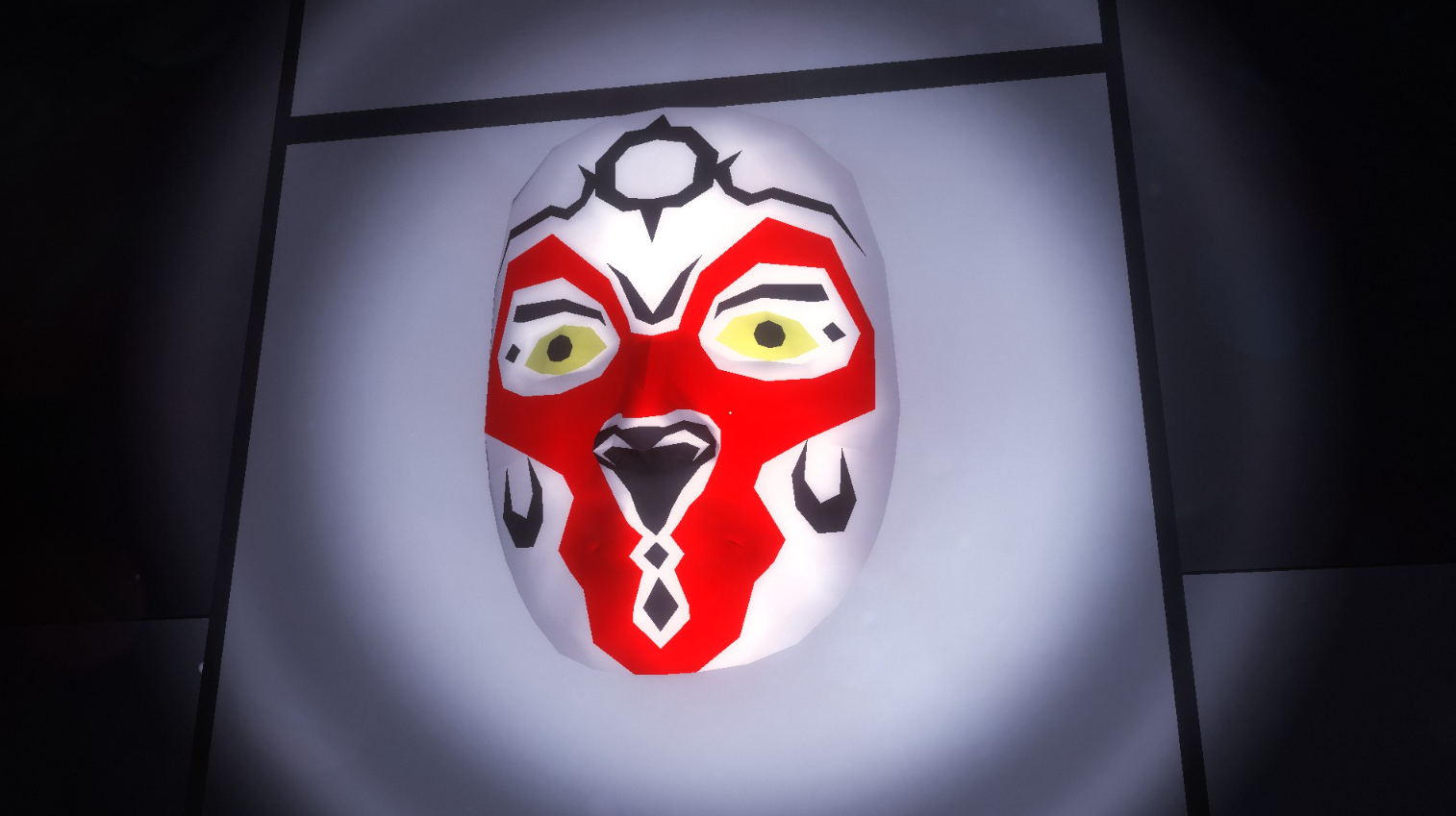

其次就是感覺,沉浸式模擬正在被變成一個高大上的tag,故弄玄虛的標籤,所以便按照我的理解,把我認為是核心體驗的部分與大家分享,希望能有一個更直接對此類遊戲的認識,當然我總結的也都是暫時的,在我第一次寫沉浸式模擬文章的時候,其實在剛剛開始嘗試沉浸式模擬的獨立遊戲,我玩的第一個獨立沉浸式模擬遊戲是夜潛發行的 《Spirits of Xanadu》,有一些簡單的戰鬥,或許可以潛行,駭入炮塔,讀文本,發生在太空站裡,一條包含人物糾葛和犧牲的故事主線,以及莫名其妙的恐怖元素居然是京劇面具和蓮花......

當時感覺這遊戲很差勁,現在感覺其實很有教育意義,因為如果不追求大製作那種流派融合,面面俱到的話,做一個出彩的沉浸式模擬其實很不容易,或許這也是為什麼那麼多年過去,還有好幾個大型沉浸式模擬獨遊沒做完,有時候想當然的做一些“其他沉浸式模擬都有的功能”,就很容易掉進各種陷阱。想他做個完成度超低,原型一樣的還挺好的,小體量試試水,雖然我感覺他這個完成度不應該要錢。

不知不覺在最後又跟之前一樣聊了個別的遊戲,笑了。

哈維·史密斯的野望

可能一些朋友會覺得我個人很不喜歡哈維和Arkane,這裡面當然有很多原因,其中最惡搞的原因可能還是哈維自己寫了一本小說很多年前被網站提名之後還一直掛在自己的頁面上,沒有大手子輔助編劇的時候遊戲又總能寫出來一些莫名其妙的白開水東西......

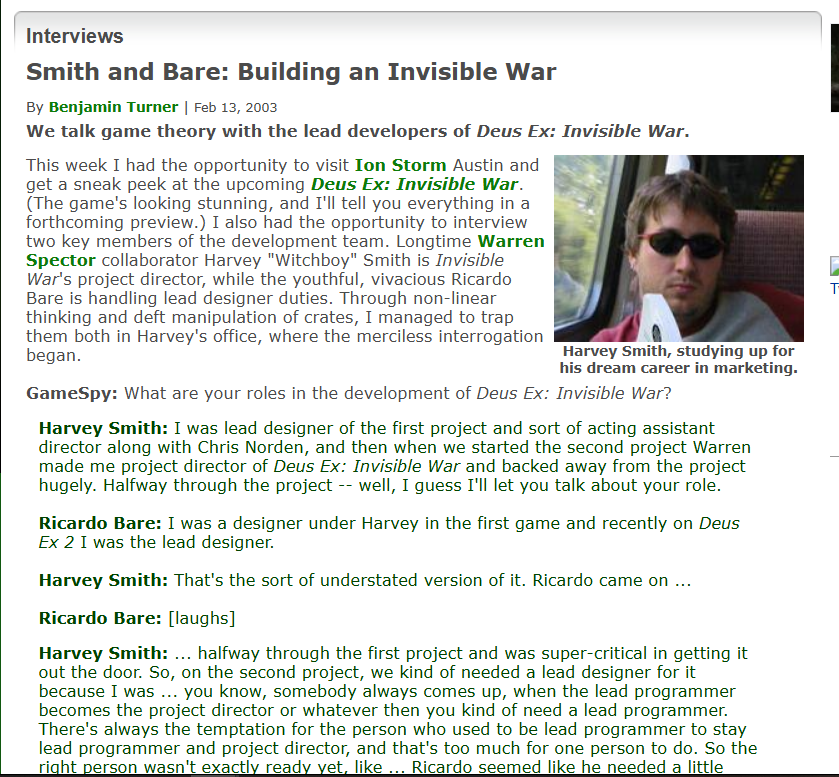

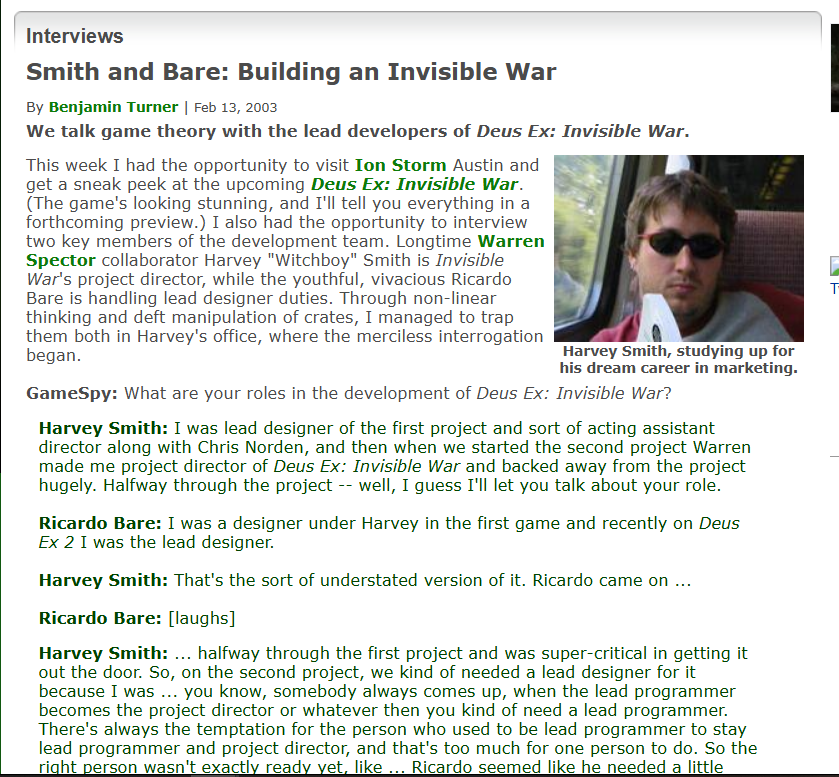

2003,Smith and Bare,是不是感覺似曾相識

2003,Smith and Bare,是不是感覺似曾相識

1 / 2

有時候覺得紅霞島只是一次歷史的重演,很多年前哈維和ark奧斯丁的另一個成員裡卡多,此人號稱是前《殺出重圍》開發成員,《紅霞島》是這兩個人,《殺出重圍2》也是這兩個人,十多年前,一份媒體採訪,兩個人瘋狂吹噓《殺出重圍2》是一部非常了不起的作品,如何如何,就和《紅霞島》發售前哈維瘋狂暗示這是一個老粉絲會喜歡的“Arkane味兒”遊戲一樣,如出一轍!真的是非常唏噓。

有興趣可以看看老的採訪,愛來自2003: http://www.gamespy.com/pc/deus-ex-invisible-war/6533p1.html

雖然我說了這麼多不好,但其實我對哈維這個製作人其實有最多共情,我也覺得紅霞島或許最早有著一個好的構思。

在我看來《紅霞島》的創意可能借鑑了史蒂夫·金的小說《撒冷鎮》,歐美的窮鄉僻壤,看似淳樸但是每個人都有自己心裡的欲求,如同資本主義旋風一樣的吸血鬼降臨與世隔絕的小鎮,每個人的信念都面臨挑戰,各種事情都可能發生,事件發生之前,之後,每個人做出的選擇,要不要投敵?再加上恐怖元素...這聽起來是個很有意思的佈置,而哈維的個人小說其實就是講了在互聯網開始萌芽時,主角回到老工業鄉下發生的各種糾葛。或許在某個平行時空裡,《紅霞島》會是一個好遊戲。

很棒的頻道,很不商業,主持人之一是拉斐爾

我開始關注哈維個人是因為在拉斐爾的個人博客節目“The House of Dev”裡,有一期就請來了哈維,出乎意料的,他沒有去講一大堆各種各樣的遊戲設計,也沒有講什麼公司運營,就只是很憔悴,慢悠悠地說在特殊時期每個人也都得堅強起來,多陪陪家人,還有小時候過得不好,還提到了去看醫生什麼的,覺得其實人都會有壓力,有病就該去看,看了或許就好很多...中間拉斐爾問哈維,對觀眾裡,嚮往做遊戲的,想進入遊戲行業或者剛剛進入遊戲行業的年輕人有什麼建議?

他說讓趁著年輕的時候更應該在乎身體健康,有時候覺得拼幾個晚上,幾個月,項目上線之後會如何如何,但結果也都就那麼回事吧!不如年輕的時候多注意休息,免得老了積勞成疾。

後面我發現他在Noclip的採訪也特別內向,最後尷尬的草草收場,似乎是說不下去了。

後來《紅霞島》發售之後,哈維突然發了一句" see you all where the skies are not gray. " 我突然想起《1984》裡有一句類似的話。

再過一段時間他就離職了。

我突然在想,一個這種在鏡頭下都很難營業,很憔悴抑鬱的人,去管理那麼大一個團隊,也是一件很不容易的事。

拉斐爾從Ark離職之後每隔一段時間就爆之前各種不好的工作情況,被迫改遊戲名字什麼的,但是哈維在一切結束之後什麼都沒說。

我想起一篇《紅霞島》發售前的採訪文,一張照片他掛著黑墨鏡笑著,不知道是不是惡搞《殺出重圍》,告訴記者說,《紅霞島》會是一個像《殺出重圍1》一樣有深意的遊戲。

那時候他究竟懷著怎樣的心態呢?他自己又信多少自己說的?我永遠無法知道。

我聽播客裡他說到,感覺現在的遊戲開發沒有以前那種浪漫的時候,就感覺他可能已經不想再做遊戲了。

前不久他說自己在自費做一款桌遊,正在尋找更多美術協助,希望能順利吧。

生活還要繼續,現在他已經找到了一個合適的美術

其實玩遊戲並不需要那一層袈裟包裝,遊戲才多少年曆史,一些都在流動進化中,包括我提到的很多東西也都是並非沉浸式模擬才有的,一大堆莫名其妙的第一人稱,潛行,這樣那樣的規矩限定死這才得是沉浸式模擬,這樣那樣才是魂什麼的,都很沒意義,無論什麼類型,一旦出現一個素質極高的遊戲,不管他加了多麼離經叛道的東西,這個新遊戲都會改變原有小圈子認知裡的一切,那個時候所有人都會接受新的元素,一個開放的心態才是最重要的,保持熱情,選擇跟聊得來的朋友多分享,好好生活,就像哈維說的,活的開心健康最重要。