1.《早》(純音樂)

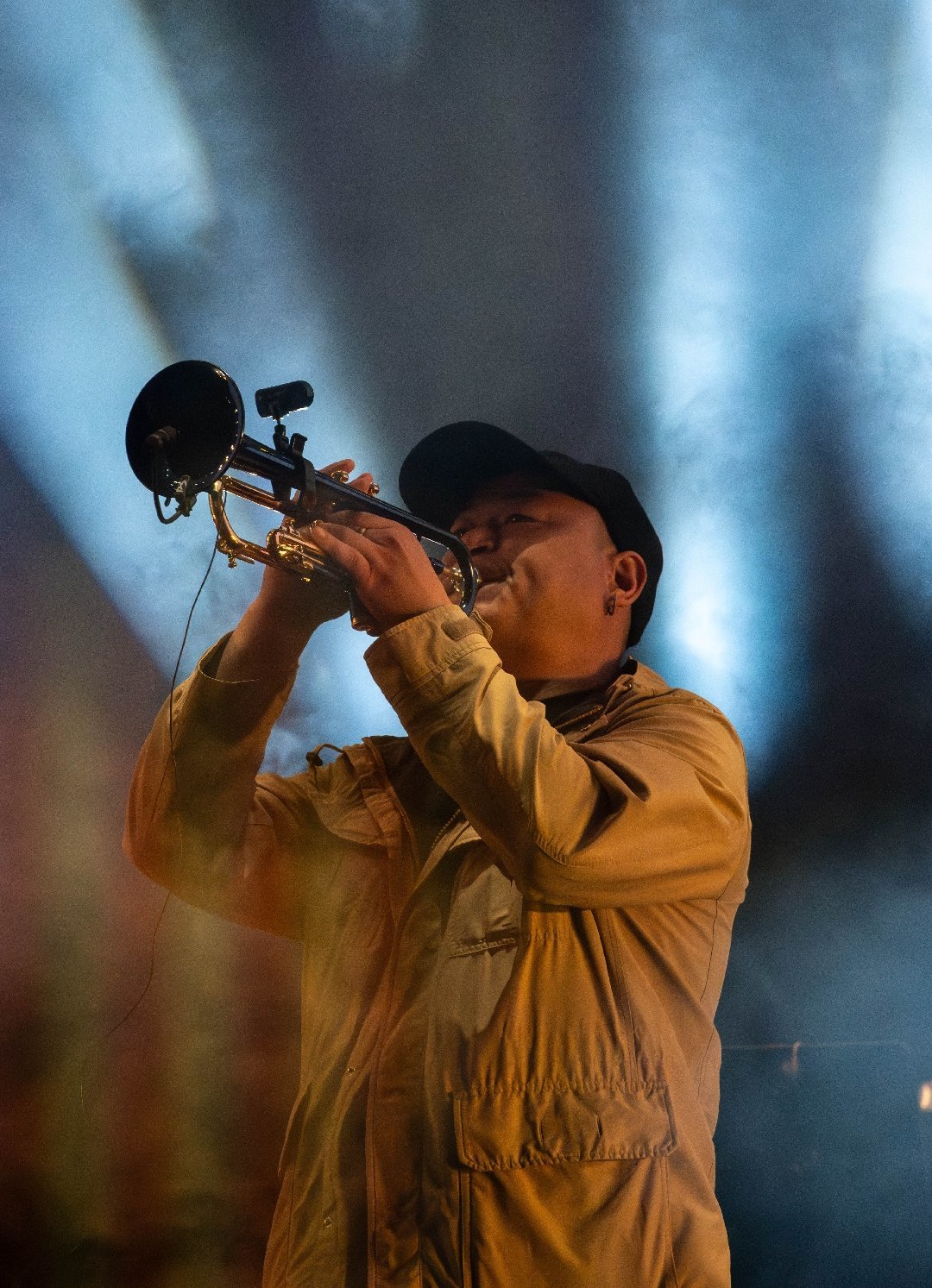

起手的小號和薩克斯舒緩平靜,彷彿像剛剛睡到自然醒的起床端坐在床沿的狀態,旁邊窗外撒下一縷陽光。作為專輯的第一首歌,引出接下來的部分。起手的小號與薩克斯交織出晨曦的慵懶,彷彿是被晨光喚醒的旅者,坐在床邊聆聽窗外的鳥鳴。這段舒緩的前奏如同畫卷的留白,為整張專輯奠定了自然敘事的基調,引導聽眾從現實抽離,墜入太行山的時空隧道。

2.《泥河》

“驟雨重山 將甘苦注入他,

氣息交換 吞石鐵吐泥沙,

水鳥風帆 跟隨著他舒展,

知覺情感 在形成嚴格而緩慢。”

描述大自然的的和諧運轉,這裡的“他”我理解為人類文化的誕生,描述的是遠古時期大自然與人一片生機的美好畫面。開篇的木吉他和絃如溪水漫過鵝卵石,勾勒出遠古時期人與自然共生的和諧圖景。"他"既是泥河本身,也是孕育人類文明的搖籃。這裡的"吞石鐵吐泥沙"暗喻地質運動的漫長進程,水鳥風帆的意象則展現出生命與自然節律的完美共振。

“可聽到雷聲隱隱,

可感到夏日來臨。”

在上一句欣欣向榮的大自然中,突然轉折到“雷聲”(預示著人類文明誕生以及未來發展即將對大自然造成的破壞),而夏日到來正是生命萬物生長發育的美好季節,寓意迅速的發展。當小提琴與貝斯的間奏如時光沙漏般流淌,雷聲作為文明降臨的隱喻悄然浮現。夏日既是萬物生長的黃金時代,也暗示著發展速度的急劇提升。編曲中絃樂與低音樂器的對話,恰似自然與文明在時空維度上的初次碰撞。

小提琴和貝斯的一段間奏,後面還會多次出現,感覺就像是在快速推動時間,是下一個時期的過渡。

“高地奔流 掠山光過太行,

平原午休 縱魚兒躍夕陽,

明日壯闊 就奮力託帆船,

明日難測 就放任潮流划水道。”

描繪大自然山河壯闊美好,這裡首次出現的“太行”指太行山,在這整張專輯裡還會出現很多次,而這裡的太行山是雄威高聳的太行山,是還沒有被開發採集過的石頭鑄造的原本完美的太行山。後兩句寫人類文明不斷發展,適應自然,漸漸學會應對自然界的不同情況。第二次雷聲的出現伴隨著貝斯的深沉鋪墊,預示著文明進程中不可預知的風險。間奏部分加入的電吉他失真音效如同工業齒輪的初鳴,與木吉他的自然音色形成微妙對抗,暗示著平靜表象下的暗流湧動。

“可聽到雷聲隱隱,

可感到未知來臨。”

這裡與前面描寫“雷聲”對應,“未知”也預示著未來的不可知,發展道路的前方已不是“夏日來臨”,而是“未知來臨”,埋下伏筆。緊接著又是一段木吉他,提琴和貝斯的間奏,過度到下一階段。與第一個階段不同的是,這一段有了貝斯的加入,低音部分鋪墊讓人感覺編曲不再像起初只有木吉他那樣悠揚婉轉,多了一些低沉的聲音也對應著歌詞色彩的轉變。

“

不速之客 一貧如洗,

勞動 飲酒 嘆息,

夜宿河床枕露珠,

測量繪圖 爆破合圍,

加固文明幻景,

開山攔河建水庫,

泥沙沉積 運動停息,

隨後水鳥隱跡,

人造湖泊無顏色。”

這段歌詞以密集的意象群展現人類改造自然的全過程。"不速之客"的稱謂充滿反諷意味,測量繪圖的理性與爆破合圍的暴力形成強烈反差。編曲在此處出現重大轉折,電吉他的加入打破原有的和諧,鼓點如重錘敲擊著生態平衡的臨界點。

這一段明顯比其他階段詞更多,寫不速之客們(對於大自然而言,不速之客就是人類)享受著大自然的饋贈,不斷開採自然資源“開山攔河建水庫”改造自然,而原本生氣勃勃的自然世界停止了原來穩定和諧的運轉,象徵自然美好生命的精靈“水鳥”也消失了,剩下人造湖泊,而這樣的湖泊是毫無生氣可言的。

“可聽到雷聲陣陣,

可感到危險來臨。”

雷聲從“隱隱”到“陣陣”逐漸靠近,從“夏日”到“未知”再到這裡的“危險”,人類發展給自然帶來的傷害逐漸加深,而衝突的加劇必將會迎來爆發。然後緊接著的樂器間奏部分比之前又多加了電吉他的失真音效,有一種混亂嘈雜的感覺,照應歌詞中的“危險來臨”

“烏雲匯合 烏雲高空踏步,

再生泥河 就投身激流沖水壩,”

可聽到雷聲滾滾,

可感到怒潮來臨。”

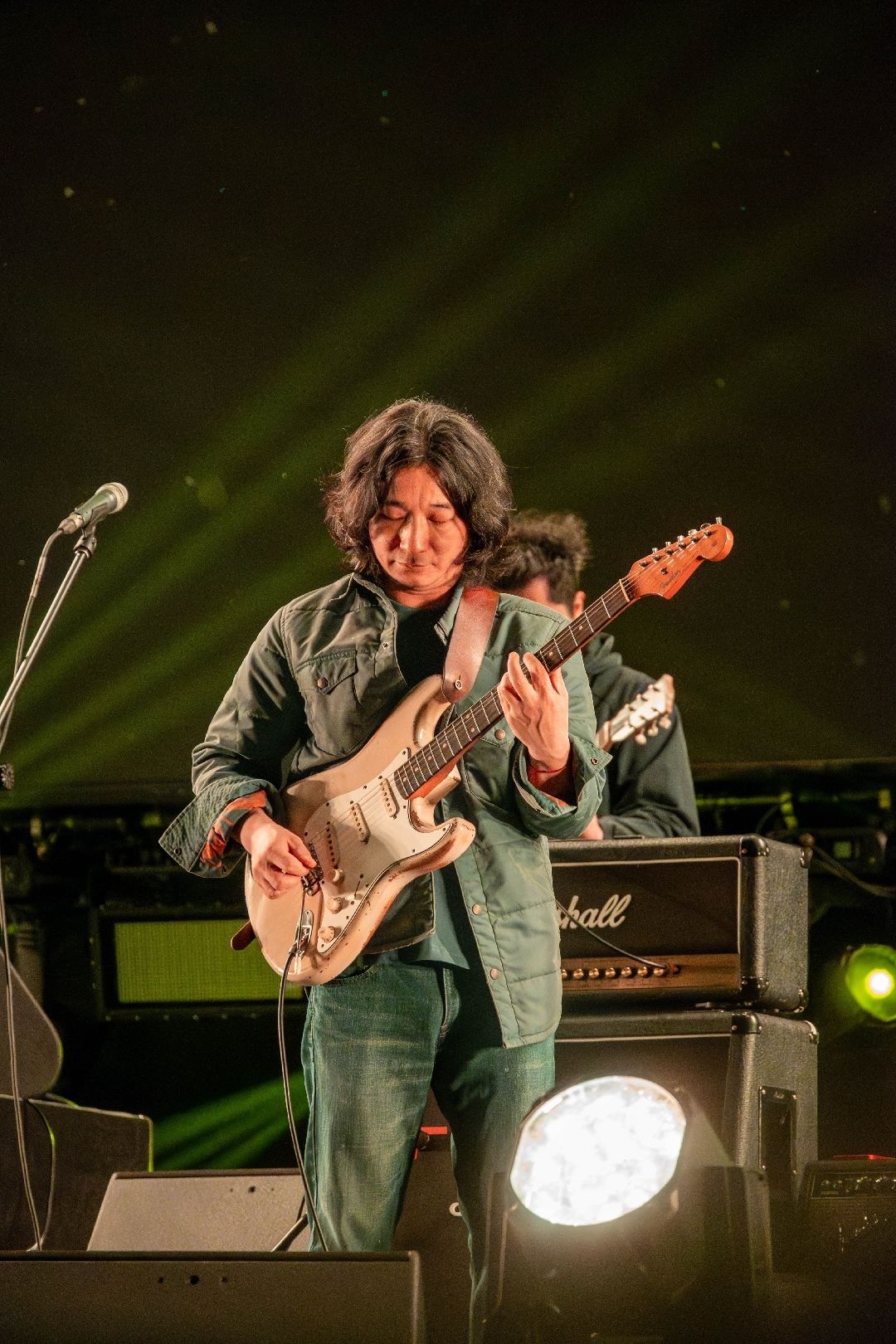

烏雲有著不吉利的預兆,原本清澈的流水現在也混雜了汙泥,變成了“泥河”。雷聲越來越大,感到大自然反抗的“怒潮”即將到來,這裡也來到了這首歌配樂最高潮的部分,讓人感到一種緊張的氛圍,電吉他的失真效果也比之前越發強烈,高音低音兩把電吉他的配合加上之前的貝斯和急促的鼓淹沒了起初的木吉他和提琴的那種輕快明亮,留下的是一片混沌。

在音樂的最高潮處,雙吉他的對話達到白熱化——高音吉他如閃電撕裂天際,低音吉他則如岩漿在地表奔湧。當鼓點與貝斯的轟鳴達到峰值時,"怒潮來臨"的吶喊不僅是對歌詞的呼應,更是整個生態系統的集體悲鳴。編曲在此處完成從田園牧歌到末日輓歌的蛻變,留給聽眾的是混沌中的深刻反思。

《泥河》是從一個宏觀角度出發,不同的部分分別描述了人類文明發展的不同階段,而歌詞同樣的句式卻又不斷的變化,一步步將情緒拉漲,配合完美的器樂編曲,牢牢抓著聽眾的心走。

3.《平等雲霧》(純音樂)

我個人理解這首更像一個從《泥河》到《採石》的過渡,電吉他的失真效果一直不斷,就像是電影視角正在從宏觀俯瞰慢慢推進聚焦到微觀的主體。這段介於《泥河》與《採石》之間的過渡樂章,如同地質斷層中的琥珀切片。持續的電吉他失真音效化作工業文明的迷霧,在聲場中構建出渾濁的聲牆。合成器的低頻震顫模擬著地殼深處的悸動,而遠方若隱若現的管風琴聲,彷彿是太行山殘存的呼吸。編曲在此處刻意模糊了空間層次,鼓點被處理成悶響的爆破餘波,貝斯線則如斷裂的礦脈般時斷時續。這種聽覺上的"失焦"效果,完美實現了從宏觀敘事到微觀聚焦的轉場——當雲霧逐漸散去,採石場的機械轟鳴已在耳畔炸響。

4.《採石》

開頭是一段非常輕快而令人陶醉的木吉他旋律,緊接著鼓的加入就像開採石頭的稿子一下一下地敲擊。

“

開採 我的血肉的火光,

發動 新世界的前進的泡影,

雷鳴 交織爆破成動盪,

此生再不歸太行。”

木吉他的明快旋律剛劃破寂靜,鼓點便如鎬頭般精準切入,營造出採石場特有的機械節奏。"血肉的火光"將礦物擬人化,賦予其生命體徵的同時,也揭露了開採行為的暴力本質。編曲在此處形成鮮明對比:清亮的木吉他持續彈奏著自然的輓歌,而電吉他的強力五聲音階則如推土機碾碎地表。"新世界的泡影"在合成器營造的虛幻空間中破碎,爆破聲與雷鳴的疊加,暗示著人類文明與自然法則的激烈碰撞。開篇輕快的木吉他,瞬間被鼓點打破,好似開採現場此起彼伏的鎬擊聲。歌曲中,“血肉的火光”將石頭擬作有生命的個體,揭露人類開採行為如同對其殘酷屠戮 ,“新世界的泡影”則暗示以破壞自然為代價的發展,不過是虛幻無實。接下來整首歌也是以“石頭”的第一人稱視角繼續進行敘述的。

"捶打我天然的沉默,

切割我卑微與困惑,

面貌已生疏 前方模糊,

靈魂在山口又回顧。"

節奏陡然收緊,貝斯如鋼纜勒進血肉,鼓點化作爆破聲在胸腔震盪。這裡的"我"已不再是旁觀者,而是被開採的石頭本身——天然的沉默被機械捶打碾碎,卑微與困惑在切割中裸露,曾經熟悉的太行輪廓逐漸模糊,靈魂卻在被剝離的剎那回望故土。

"嶄新萬物正上升幻滅如明星,

我卻烏雲遮目。"

當城市霓虹如新星升起,工業文明的泡影在雲端幻滅,被開採的石頭卻只能透過烏雲見證這荒誕劇幕。此處編曲突然陷入寂靜,董亞千的嗓音在虛空中飄蕩,如同被碾碎的石粉懸浮在霧霾裡。時代正在朝著美好蓬勃的方向發展著,而這是宏觀視角下看到的,而身為一塊平庸無謂的石頭的“我”卻看不到美好和蓬勃。

"以我之身軀為階梯,

以我之身軀為樊籬,

陌生與敵意其中凝聚。"

描寫人們不斷熔鍊“我”,捶打“我”,折磨打壓“我”。

電吉他的嘯叫突然撕裂寂靜,金屬失真音效與管樂的嗚咽交織,恰似千萬噸山石在熔爐中沸騰。人類用自然資源堆砌的階梯,最終卻成為困鎖自身的牢籠,陌生與敵意隨著混凝土凝結成文明的墓碑。

"千座山峰化水泥,

前進的泡影,

複雜的漫遊。"

尾奏響起時,爆破聲、機器轟鳴與自然的雷聲在聲場中碰撞,分不清是工業的狂歡還是天地的怒吼。當最後一個音符消散在雨幕裡,那些曾被開採的石頭彷彿在說:我們終究成了你們建造的迷宮裡,找不到歸途的塵埃。而回過頭來看,歌詞描述的這塊石頭真的僅僅是一塊石頭嗎?

實則是誰都可以。

(未完待續......)

疊甲:僅代表lz個人感受,單純記錄個人感受