1.《早》(纯音乐)

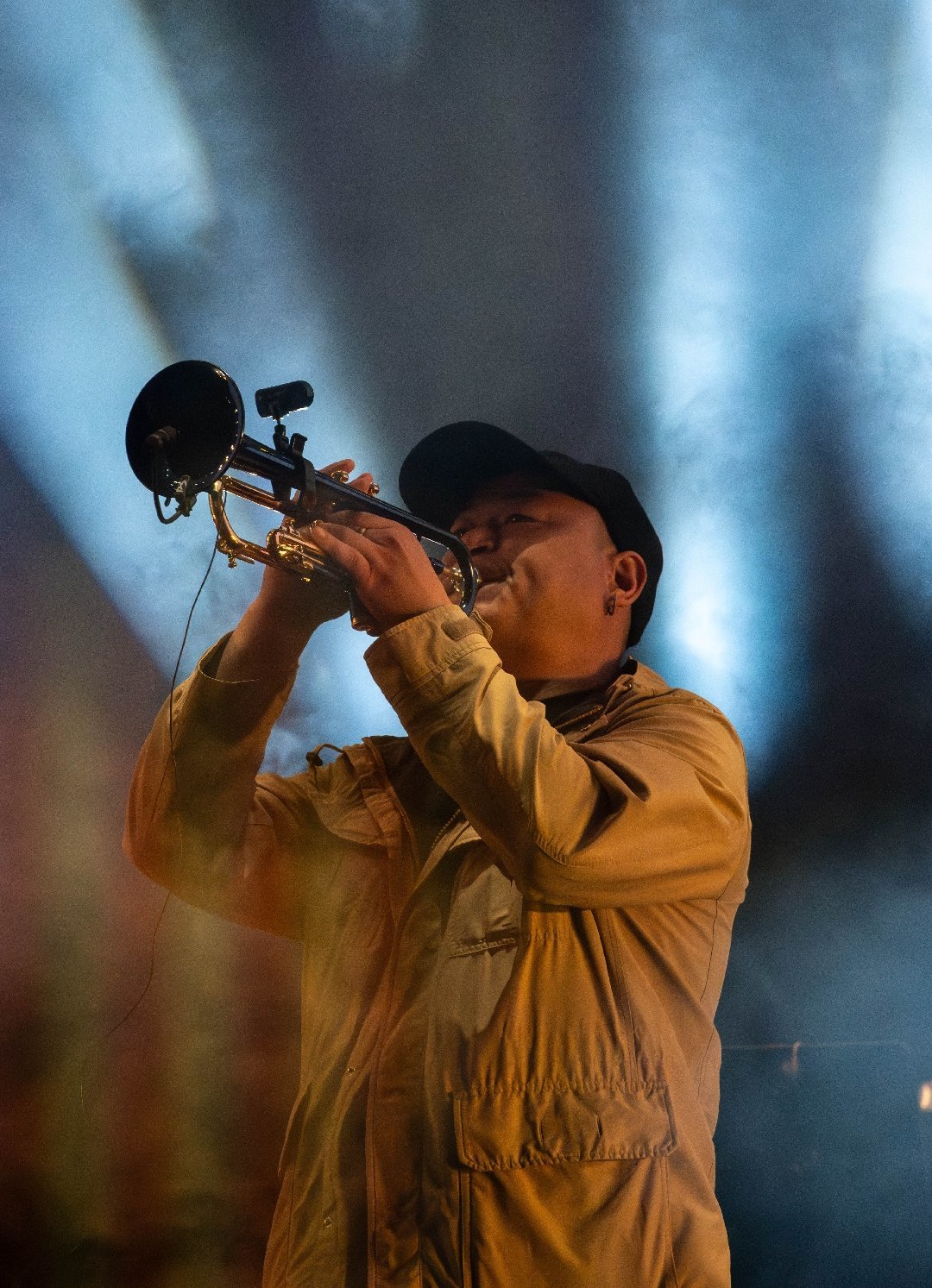

起手的小号和萨克斯舒缓平静,仿佛像刚刚睡到自然醒的起床端坐在床沿的状态,旁边窗外撒下一缕阳光。作为专辑的第一首歌,引出接下来的部分。起手的小号与萨克斯交织出晨曦的慵懒,仿佛是被晨光唤醒的旅者,坐在床边聆听窗外的鸟鸣。这段舒缓的前奏如同画卷的留白,为整张专辑奠定了自然叙事的基调,引导听众从现实抽离,坠入太行山的时空隧道。

2.《泥河》

“骤雨重山 将甘苦注入他,

气息交换 吞石铁吐泥沙,

水鸟风帆 跟随着他舒展,

知觉情感 在形成严格而缓慢。”

描述大自然的的和谐运转,这里的“他”我理解为人类文化的诞生,描述的是远古时期大自然与人一片生机的美好画面。开篇的木吉他和弦如溪水漫过鹅卵石,勾勒出远古时期人与自然共生的和谐图景。"他"既是泥河本身,也是孕育人类文明的摇篮。这里的"吞石铁吐泥沙"暗喻地质运动的漫长进程,水鸟风帆的意象则展现出生命与自然节律的完美共振。

“可听到雷声隐隐,

可感到夏日来临。”

在上一句欣欣向荣的大自然中,突然转折到“雷声”(预示着人类文明诞生以及未来发展即将对大自然造成的破坏),而夏日到来正是生命万物生长发育的美好季节,寓意迅速的发展。当小提琴与贝斯的间奏如时光沙漏般流淌,雷声作为文明降临的隐喻悄然浮现。夏日既是万物生长的黄金时代,也暗示着发展速度的急剧提升。编曲中弦乐与低音乐器的对话,恰似自然与文明在时空维度上的初次碰撞。

小提琴和贝斯的一段间奏,后面还会多次出现,感觉就像是在快速推动时间,是下一个时期的过渡。

“高地奔流 掠山光过太行,

平原午休 纵鱼儿跃夕阳,

明日壮阔 就奋力托帆船,

明日难测 就放任潮流划水道。”

描绘大自然山河壮阔美好,这里首次出现的“太行”指太行山,在这整张专辑里还会出现很多次,而这里的太行山是雄威高耸的太行山,是还没有被开发采集过的石头铸造的原本完美的太行山。后两句写人类文明不断发展,适应自然,渐渐学会应对自然界的不同情况。第二次雷声的出现伴随着贝斯的深沉铺垫,预示着文明进程中不可预知的风险。间奏部分加入的电吉他失真音效如同工业齿轮的初鸣,与木吉他的自然音色形成微妙对抗,暗示着平静表象下的暗流涌动。

“可听到雷声隐隐,

可感到未知来临。”

这里与前面描写“雷声”对应,“未知”也预示着未来的不可知,发展道路的前方已不是“夏日来临”,而是“未知来临”,埋下伏笔。紧接着又是一段木吉他,提琴和贝斯的间奏,过度到下一阶段。与第一个阶段不同的是,这一段有了贝斯的加入,低音部分铺垫让人感觉编曲不再像起初只有木吉他那样悠扬婉转,多了一些低沉的声音也对应着歌词色彩的转变。

“

不速之客 一贫如洗,

劳动 饮酒 叹息,

夜宿河床枕露珠,

测量绘图 爆破合围,

加固文明幻景,

开山拦河建水库,

泥沙沉积 运动停息,

随后水鸟隐迹,

人造湖泊无颜色。”

这段歌词以密集的意象群展现人类改造自然的全过程。"不速之客"的称谓充满反讽意味,测量绘图的理性与爆破合围的暴力形成强烈反差。编曲在此处出现重大转折,电吉他的加入打破原有的和谐,鼓点如重锤敲击着生态平衡的临界点。

这一段明显比其他阶段词更多,写不速之客们(对于大自然而言,不速之客就是人类)享受着大自然的馈赠,不断开采自然资源“开山拦河建水库”改造自然,而原本生气勃勃的自然世界停止了原来稳定和谐的运转,象征自然美好生命的精灵“水鸟”也消失了,剩下人造湖泊,而这样的湖泊是毫无生气可言的。

“可听到雷声阵阵,

可感到危险来临。”

雷声从“隐隐”到“阵阵”逐渐靠近,从“夏日”到“未知”再到这里的“危险”,人类发展给自然带来的伤害逐渐加深,而冲突的加剧必将会迎来爆发。然后紧接着的乐器间奏部分比之前又多加了电吉他的失真音效,有一种混乱嘈杂的感觉,照应歌词中的“危险来临”

“乌云汇合 乌云高空踏步,

再生泥河 就投身激流冲水坝,”

可听到雷声滚滚,

可感到怒潮来临。”

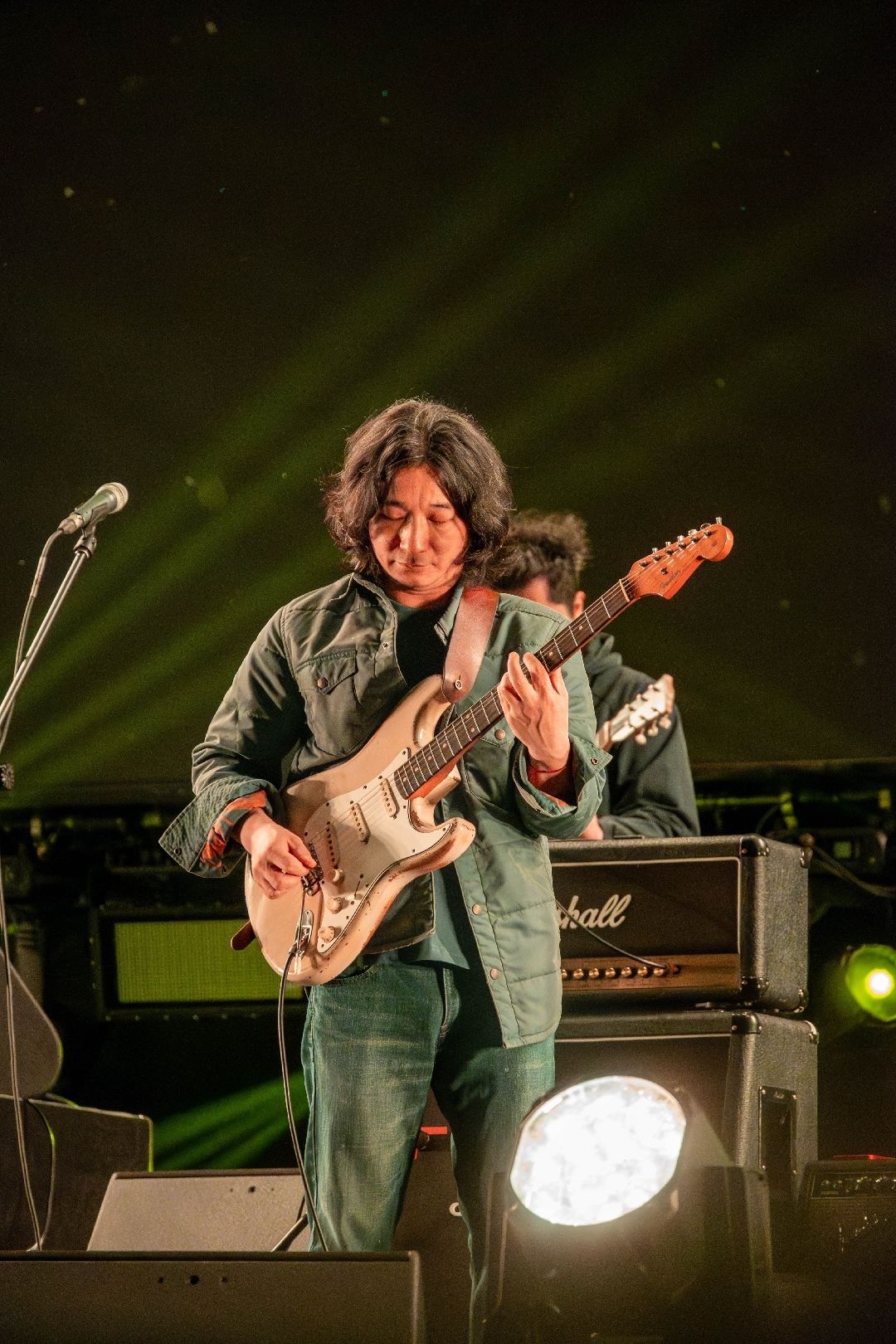

乌云有着不吉利的预兆,原本清澈的流水现在也混杂了污泥,变成了“泥河”。雷声越来越大,感到大自然反抗的“怒潮”即将到来,这里也来到了这首歌配乐最高潮的部分,让人感到一种紧张的氛围,电吉他的失真效果也比之前越发强烈,高音低音两把电吉他的配合加上之前的贝斯和急促的鼓淹没了起初的木吉他和提琴的那种轻快明亮,留下的是一片混沌。

在音乐的最高潮处,双吉他的对话达到白热化——高音吉他如闪电撕裂天际,低音吉他则如岩浆在地表奔涌。当鼓点与贝斯的轰鸣达到峰值时,"怒潮来临"的呐喊不仅是对歌词的呼应,更是整个生态系统的集体悲鸣。编曲在此处完成从田园牧歌到末日挽歌的蜕变,留给听众的是混沌中的深刻反思。

《泥河》是从一个宏观角度出发,不同的部分分别描述了人类文明发展的不同阶段,而歌词同样的句式却又不断的变化,一步步将情绪拉涨,配合完美的器乐编曲,牢牢抓着听众的心走。

3.《平等云雾》(纯音乐)

我个人理解这首更像一个从《泥河》到《采石》的过渡,电吉他的失真效果一直不断,就像是电影视角正在从宏观俯瞰慢慢推进聚焦到微观的主体。这段介于《泥河》与《采石》之间的过渡乐章,如同地质断层中的琥珀切片。持续的电吉他失真音效化作工业文明的迷雾,在声场中构建出浑浊的声墙。合成器的低频震颤模拟着地壳深处的悸动,而远方若隐若现的管风琴声,仿佛是太行山残存的呼吸。编曲在此处刻意模糊了空间层次,鼓点被处理成闷响的爆破余波,贝斯线则如断裂的矿脉般时断时续。这种听觉上的"失焦"效果,完美实现了从宏观叙事到微观聚焦的转场——当云雾逐渐散去,采石场的机械轰鸣已在耳畔炸响。

4.《采石》

开头是一段非常轻快而令人陶醉的木吉他旋律,紧接着鼓的加入就像开采石头的稿子一下一下地敲击。

“

开采 我的血肉的火光,

发动 新世界的前进的泡影,

雷鸣 交织爆破成动荡,

此生再不归太行。”

木吉他的明快旋律刚划破寂静,鼓点便如镐头般精准切入,营造出采石场特有的机械节奏。"血肉的火光"将矿物拟人化,赋予其生命体征的同时,也揭露了开采行为的暴力本质。编曲在此处形成鲜明对比:清亮的木吉他持续弹奏着自然的挽歌,而电吉他的强力五声音阶则如推土机碾碎地表。"新世界的泡影"在合成器营造的虚幻空间中破碎,爆破声与雷鸣的叠加,暗示着人类文明与自然法则的激烈碰撞。开篇轻快的木吉他,瞬间被鼓点打破,好似开采现场此起彼伏的镐击声。歌曲中,“血肉的火光”将石头拟作有生命的个体,揭露人类开采行为如同对其残酷屠戮 ,“新世界的泡影”则暗示以破坏自然为代价的发展,不过是虚幻无实。接下来整首歌也是以“石头”的第一人称视角继续进行叙述的。

"捶打我天然的沉默,

切割我卑微与困惑,

面貌已生疏 前方模糊,

灵魂在山口又回顾。"

节奏陡然收紧,贝斯如钢缆勒进血肉,鼓点化作爆破声在胸腔震荡。这里的"我"已不再是旁观者,而是被开采的石头本身——天然的沉默被机械捶打碾碎,卑微与困惑在切割中裸露,曾经熟悉的太行轮廓逐渐模糊,灵魂却在被剥离的刹那回望故土。

"崭新万物正上升幻灭如明星,

我却乌云遮目。"

当城市霓虹如新星升起,工业文明的泡影在云端幻灭,被开采的石头却只能透过乌云见证这荒诞剧幕。此处编曲突然陷入寂静,董亚千的嗓音在虚空中飘荡,如同被碾碎的石粉悬浮在雾霾里。时代正在朝着美好蓬勃的方向发展着,而这是宏观视角下看到的,而身为一块平庸无谓的石头的“我”却看不到美好和蓬勃。

"以我之身躯为阶梯,

以我之身躯为樊篱,

陌生与敌意其中凝聚。"

描写人们不断熔炼“我”,捶打“我”,折磨打压“我”。

电吉他的啸叫突然撕裂寂静,金属失真音效与管乐的呜咽交织,恰似千万吨山石在熔炉中沸腾。人类用自然资源堆砌的阶梯,最终却成为困锁自身的牢笼,陌生与敌意随着混凝土凝结成文明的墓碑。

"千座山峰化水泥,

前进的泡影,

复杂的漫游。"

尾奏响起时,爆破声、机器轰鸣与自然的雷声在声场中碰撞,分不清是工业的狂欢还是天地的怒吼。当最后一个音符消散在雨幕里,那些曾被开采的石头仿佛在说:我们终究成了你们建造的迷宫里,找不到归途的尘埃。而回过头来看,歌词描述的这块石头真的仅仅是一块石头吗?

实则是谁都可以。

(未完待续......)

叠甲:仅代表lz个人感受,单纯记录个人感受