圖【寫在前面】

回顧自己的歷程,或許我是有機會成為一名遊戲從業者的。但隨著年齡增長,從事行業的蕭條,我的選擇空間越來越小了。這也讓我更帶入了“遊戲濟世”中那個被救濟的對象。

採取論文這種形式,很大程度上也是受到劉夢霏老師在節目中分享的,遊戲研究學科創立初期經歷的鼓舞。但個人的學術能力和人文領域素養十分有限。一個脫離了高校環境的畫圖員,也很難拋出有影響力學術觀點。或許我還是應該回到規劃設計實踐中去嘗試突破吧。

除了這篇文章,我還製作了一套圖文更豐富的演示文檔,後續將繼續整理分享。這篇文章可以看作是一個總綱。

摘要:【目的】探討公園運營的限制與機遇、基本原理、持續運營體系構思等,以激發多元化價值,為城市公園運營提供新思路。【方法】分析當下公園運營的限制性因素;結合政策及文娛領域發展機遇,闡述遊戲的正向價值及園林學科與之的交集;從園林和遊戲的共性及交叉領域出發,探討互動體驗導向的場景設計、基於共創關係的人本服務、持續營收的規則與運營等基本原理;構思數字經濟模式遷移、附加體驗及價值品體系、消費服務場景及活動策劃、支撐與保障體系等運營體系。【結果】提出具體的運營體系構思,如數字經濟模式遷移的兩種模式、附加價值品和代幣體系的設置、消費服務場景及活動策劃的方向、支撐與保障體系的建設等。指出遊戲化公園運營具有多元價值,包括經濟上形成附加價值、拓展客源,數據上指導規劃設計與資源配置,文化上實現文化增容、促進新興文化發展等;資金和政策上有一定機遇,如吸數字經濟投資理念對應等。【結論】遊戲化公園運營有助於突破傳統思維限制,帶來新的業務領域、服務方式和資金模式,促進園林與數字經濟、文娛等領域跨界融合,助力行業轉型,同時需關注過度商業化等風險,積極推動政策清單,以實現公園的可持續發展和系統性創新。關鍵詞:城市公園,電子遊戲,數字經濟,公園運營,公園服務

1 城市公園運營的限制與機遇

1.1 運營成為公園建設的新重點

我國城鎮化進入中後期,城市建設需兼顧存量提質與增量結構調整,對公園綠地的功能和效益提出了更高要求。如近年來融資制度改革促使公園需要以更豐富的業態提高內源性收入,做到“項目自身平衡、長期多元償債、項目捆綁實施、土地溢價償債”[1]。人們對美好生活的追求,也推動了公園服務的多元化發展。2023年《住房和城鄉建設部辦公廳關於開展城市公園綠地開放共享試點工作的通知》[2],以及成都在公園城市、場景營城領域的政策及實踐,都為公園運營和服務提供了指導方向。

1.2 城市公園運營的限制性因素

當下的公園運營存在諸多限制:公園規模過小會限制項目承載與管理,規模過大則面臨成本與維護挑戰。資源豐富的公園可借自然景觀等吸引遊客,缺乏特色資源的在項目與賣點上受限。公園客源數量、結構和消費能力對運營潛力影響重大,客源不足或消費能力低均不利於運營。偏遠、交通不便的公園遊客流量少,遠離城市中心或交通站點的公園可達性差,制約運營發展。在“公園為公”的公共物品屬性前提下,公園營收能力嚴格受建設指標限制。傳統投資模式很難為公園更新持續提供資金,甚至難以維持高水平養護。但公園不能都變成遊樂園或主題公園。百姓對公園更新、高質量服務的需求與以往的融資、建管策略間存在一定的不匹配。

1.3 數字經濟及文娛領域的發展機遇

從交旅融合、低空經濟等交叉領域的興起可以看出,文娛消費以及新技術可以給建設行業帶來諸多機遇。2024年《中共中央關於進一步全面深化改革推進中國式現代化的決定》中文化體制機制改革部分強調了健全文化產業體系和市場體系,完善文化經濟政策。探索文化和科技融合的有效機制,加快發展新型文化業態[3] 。《國務院關於促進服務消費高質量發展的意見》中文化娛樂消費的部分強調了提升網絡遊戲質量,鼓勵沉浸體驗、數字藝術等新業態發展[4] 。以現象級國產遊戲《黑神話:悟空》為例,開發團隊使用實景三維掃描對我國各地古建築進行採風,依託我國的建築及園林資源在遊戲中營造極具表現力和文化特色的場景,遊戲的成功也給山西等取景地的文旅產業帶來了巨大的流量。

公園綠地在城市用地中佔比可觀,為文娛與新技術、數字經濟,拓展產業場景的統合提供了廣闊的潛在空間。而諸如電子遊戲這種極具活力的數字經濟文娛形式,能否助力公園突破實體空間規模、資源、可達性、公益性方面的限制,是城市公園運營值得探討的話題。

2 遊戲行業與遊戲研究領域發展趨勢

2.1 遊戲正向價值及其對載體的需求

不同於過去的談之色變,電子遊戲的正向價值正在被廣泛認可,並逐漸成為主流文化載體、價值觀塑造與輸出工具,甚至“第九藝術”[5]。我國遊戲市場規模已十分龐大,但仍存在有量無質、難以科學監管、缺乏優秀作品型遊戲等問題。今後的“中國遊戲”將成為樹立文化自信的重要場域,並在文化輸出、教育、公益、學術等領域發揮更多的正向價值。

2020年,探索發現亞太頻道《遊戲星球》節目組在中宣部資助下,前往騰格裡沙漠開展了題為“遊戲改變世界”的社會實驗。實驗以電子遊戲為媒介,以自然環境為載體,通過遊戲共創開發激活了當地孩子對環保與沙漠治理的認知和創作潛能,改變了父母們對遊戲的看法[6]。遊戲研究工作者也在嘗試以檔案館、美術館為空間載體,開展遊戲正向價值宣傳與遊戲素養普及教育。自然與建築室內“之間”的城市公園能否成為作為遊戲正向價值的新載體,從兒童友好、自然教育等方面,為電子遊戲帶來更多可能性?

2.2 遊戲研究及其視角下的園林學科

艾斯本·阿爾薩斯教授2001年創辦的期刊《遊戲研究》被視作當代遊戲研究的起點,該領域關注遊戲正向價值、素養教育、產業發展等問題。國內尚未形成對應學科,但研究已涉及經濟與法律、文化傳播、教育等方面[7],與園林也初現交集,如木構建築對遊戲素材的供給[8]、科普遊戲共創促進生態認識[6]。2021年VR遊戲《Chinese Garden Tour》發佈,玩家可以乘坐或變成蜻蜓遊覽中國古典園林。部分學者從藝術、風景史的角度研究遊戲發展[9] 。2024年北京大學國際電子遊戲研究年會上,彼得·納爾遜圍繞著作《作為風景藝術的電腦遊戲》介紹了適用於遊戲的風景方法論[10]。朱青生教授的報告探討遊戲如何打破傳統風景,構建超越現實的新藝術[11]。遊戲可以是風景園林在虛擬世界的鏡像,現實中的園林也能夠作為為電子遊戲發展的重要依託。

2.3 風景園林視角的遊戲化研究與應用

風景園林學界對電子遊戲的應用包括以下方面:遊戲化教學,包括遊戲用於設計啟蒙及設計原理教學[12-16]、豎向設計教學[17]、生態教育[18]等;遊戲化研究工具,包括遊戲用於規劃決策[19-20]、環境或使用體驗評估[21-23]、模擬樹木生長[24]、歷史文化景觀模擬[25]等;遊戲化展示媒介,如皇家園林、江南園林的數字化展示[26-27],遊戲用於風景園林遺產研究[28]、園林史游戲小程序開發[29]。此外,互聯網時代的園林文創產業研究[30]以及City Walk等流行文化現象下的公園社交遊戲及商業活動[31]也給交叉領域帶來更多可能。以上研究初步形成了風景園林領域的遊戲化(Gamification)範式,即遊戲思維和機制在非遊戲語境中的運用[32]。這些研究為遊戲作為園林創作工具,以及遊戲化的遊覽體驗設計、經濟模式遷移提供了一定啟發。

3 遊戲化公園運營的基本原理

3.1 園林和遊戲的共性及交叉領域

遊戲中的戲是遊這種休閒娛樂動作的載體;遊是戲的交往互動屬性,體現人類的遊玩天性。遊園一詞同樣如此,園林既是休閒遊憩場所,也表達著人類寄情山水、遊樂於自然的精神。歷史學家約翰·赫伊津哈在《遊戲的人》中提出,法律、戰爭、詩歌等都存在遊戲要素或具有遊戲性質[33]。文化在遊戲、人居環境中產生,並以遊戲和建設活動的形式發展。

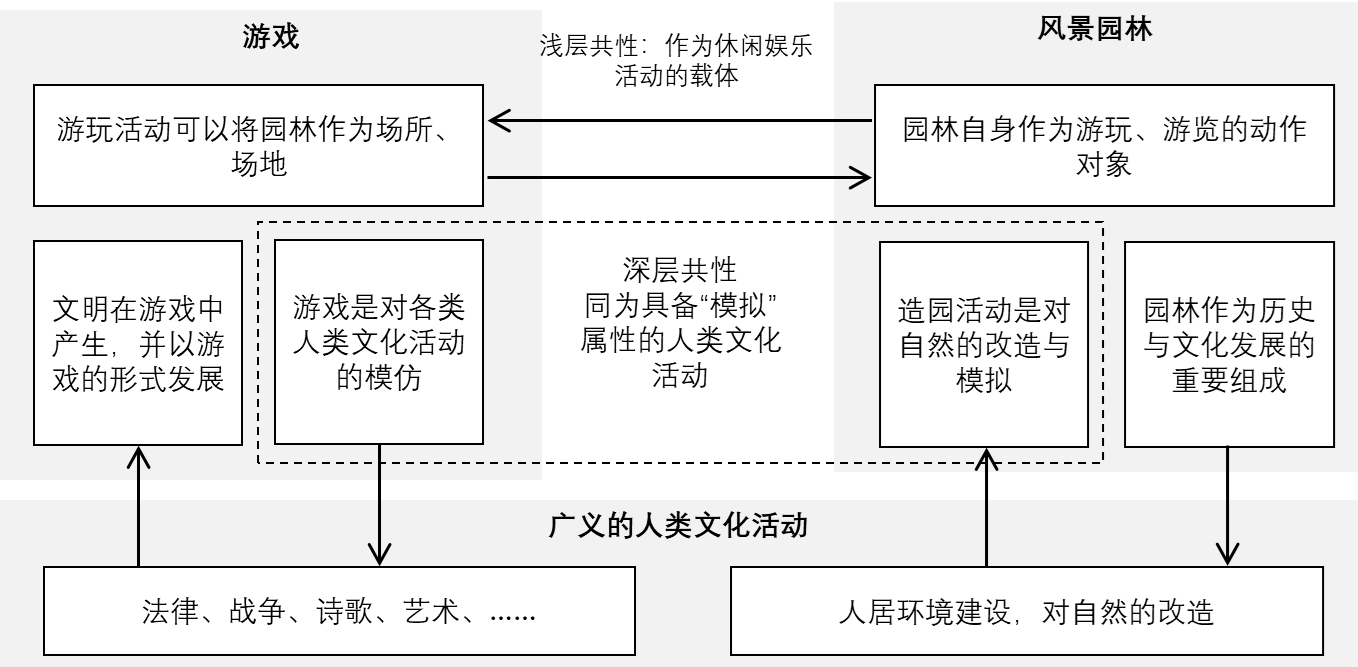

圖1 風景園林和遊戲的相似性

園林與遊戲相較其他文化活動具更高 “模擬性”(圖1)。以戰爭為例,象棋抽象、兵棋桌遊具象、電子遊戲全面真實模擬戰爭各方面,並因此成為最具代表性的遊戲形式。遊戲用數字模型重建豐富的場所風景,古典園林用 “移天縮地” 模擬自然山水。在園林設計中,不同繪圖方式及建模技術均在模擬現實。人們可在公園體驗模擬自然,也可在數字世界遊覽各類風景。

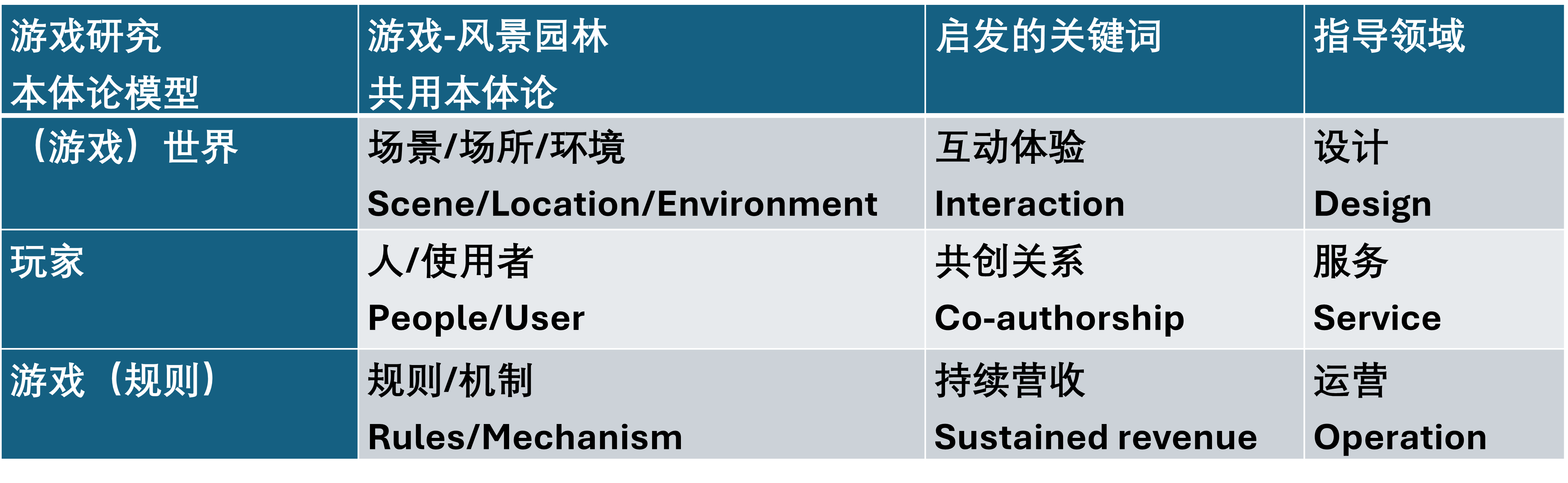

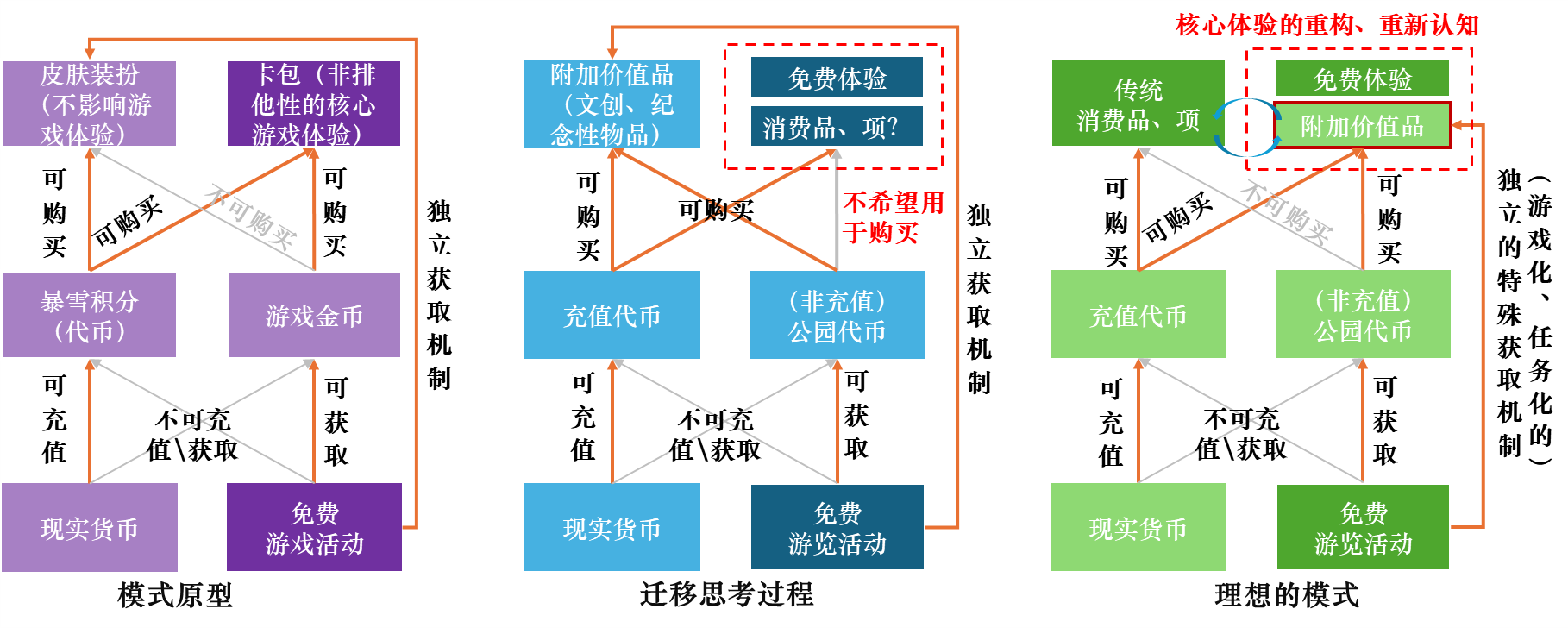

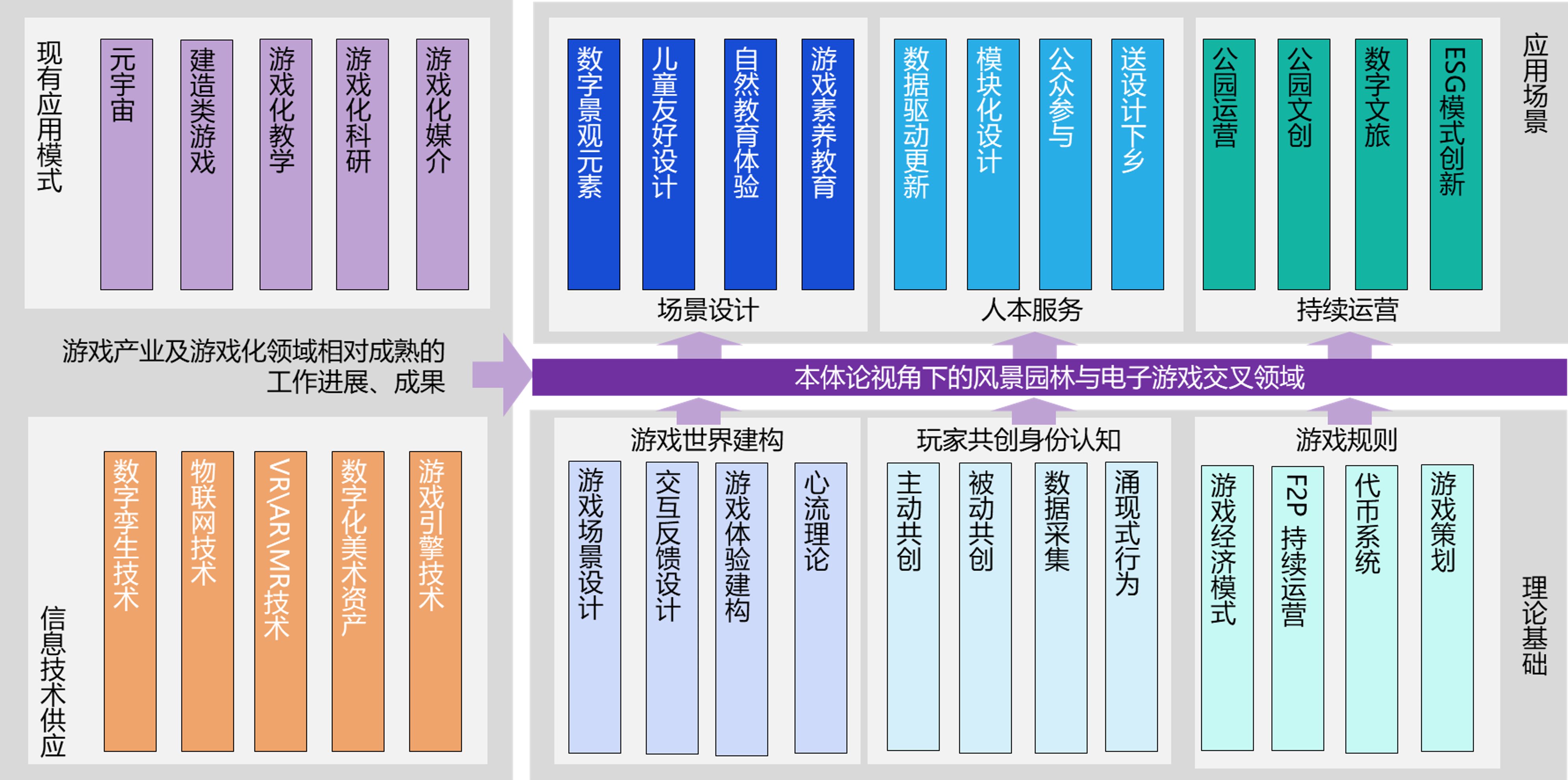

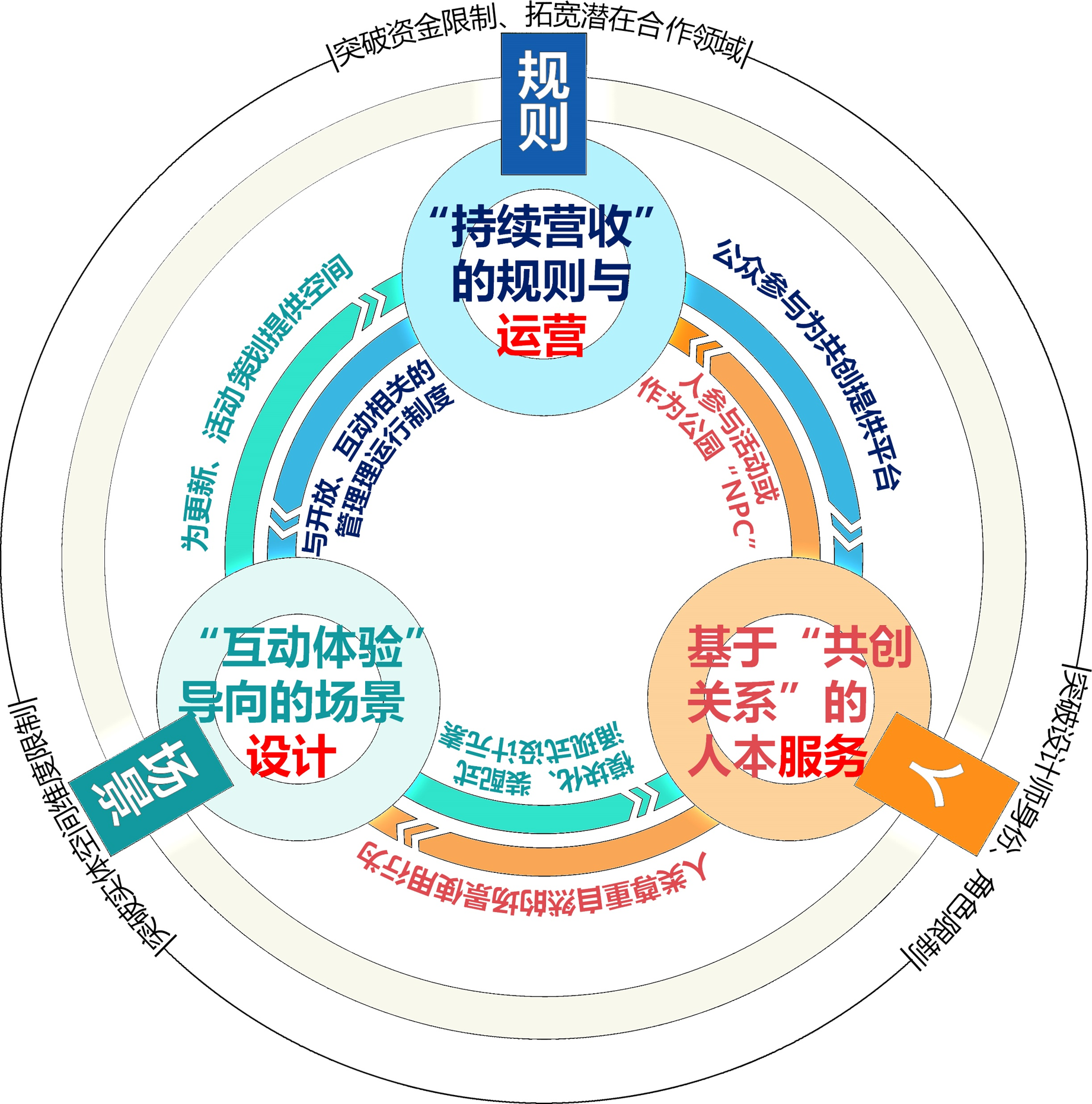

從共性背景出發,在“遊戲-風景園林學科”的層面應用本體論方法,系統性關注二者概念、特性和運行規律[34]。借鑑遊戲研究界主流的“世界、玩家、遊戲(規則)” 模型[35],延伸出“場景、人、規則”三方面交叉領域。而後聚焦“電子遊戲-城市公園”(後文中游戲除特殊說明外,均指“電子遊戲”)這組更具體的概念,探討電子遊戲及其數字經濟模式對城市公園運營啟發(表1):

表1 風景園林與電子遊戲交叉領域研究框架

3.2 互動體驗導向的場景設計

遊戲場景可以是簡單的二維平面或廣袤的開放世界。風景園林可以是小巧的口袋公園或宏大的自然保護地、國家公園。二者的場景建構,以及互動性和遊覽體驗的設計工作存在諸多共性。遊戲通過可互動的場景要素、多樣化反饋機制,以不同場景承載不同的“遊戲目標”,形成完整的心流體驗。公園場景中可結合數字建造、擴展現實、物聯網等技術,設計智慧互動元素和數字藝術、時空疊加場景。強化遊客對自然過程感知、拓展反饋方式。打造更具特色的兒童友好、自然教育體驗、歷史文化轉譯場景。

3.3 基於共創關係的人本服務

遊戲和公園都存在設計者和使用者的角色劃分。但在遊戲研究前沿的“共創關係”視角下,遊戲開發、遊玩、更新每個環節的人都是共同創作的參與者。玩家可以主動參與遊戲共創,如玩家主導的非官方模組開發;也可以通過行為統計、體驗反饋、生成式敘事、湧現式玩法等方式“被動”參與共創。

公園同樣離不開人的共同參與及創作,如公眾參與環節就是典型的主動共創。信息技術可以優化主動共創的工具平臺,如藉助雲服務弱化設備限制、藉助人工智能打破技能門檻、依託信息模型技術整合各環節服務。遊戲也可以作為低門檻、易交互的共創工具,如《都市:天際線》就激發了大量非專業玩家在城市建設領域的創造力,很多渲染軟件也基於遊戲引擎開發。公園的被動共創包括數據反饋和湧現式設計:如通過智慧化數據採集工作,將綠地和使用者樣本轉換為數據資源,結合大數據技術直觀反饋使用情況;或藉助智慧化互動設施、模塊化設計等方式激發遊客的“湧現式”使用潛力。

3.4 持續營收的規則與運營

遊戲和公園的運營均包括創建、更新、持續服務、維護等環節,都面臨營收能力和使用者體驗平衡(公益性保障)問題。遊戲產業目前就該問題已形成一種解決方案,即持續運營制(Free to Play,F2P)經濟模式。與之對應的是買斷制遊戲,玩家一次消費即可遊玩全部內容。而F2P多為網絡遊戲,玩家免費或以較低成本獲取遊戲,通過充值或交易提升遊玩體驗。這部分“附加體驗”是非排他性的,或不影響核心玩法的裝飾性虛擬物品。運營商持續更新遊戲內容以吸引玩家持續消費;通過遊戲規則與消費內容的調節,維護全體玩家相對平衡的遊戲體驗;弱化消費行為對免費玩家的負面影響,消除付費取勝現象。其調節手段包括公益性保障、負外部性稀釋、注意力轉移等。

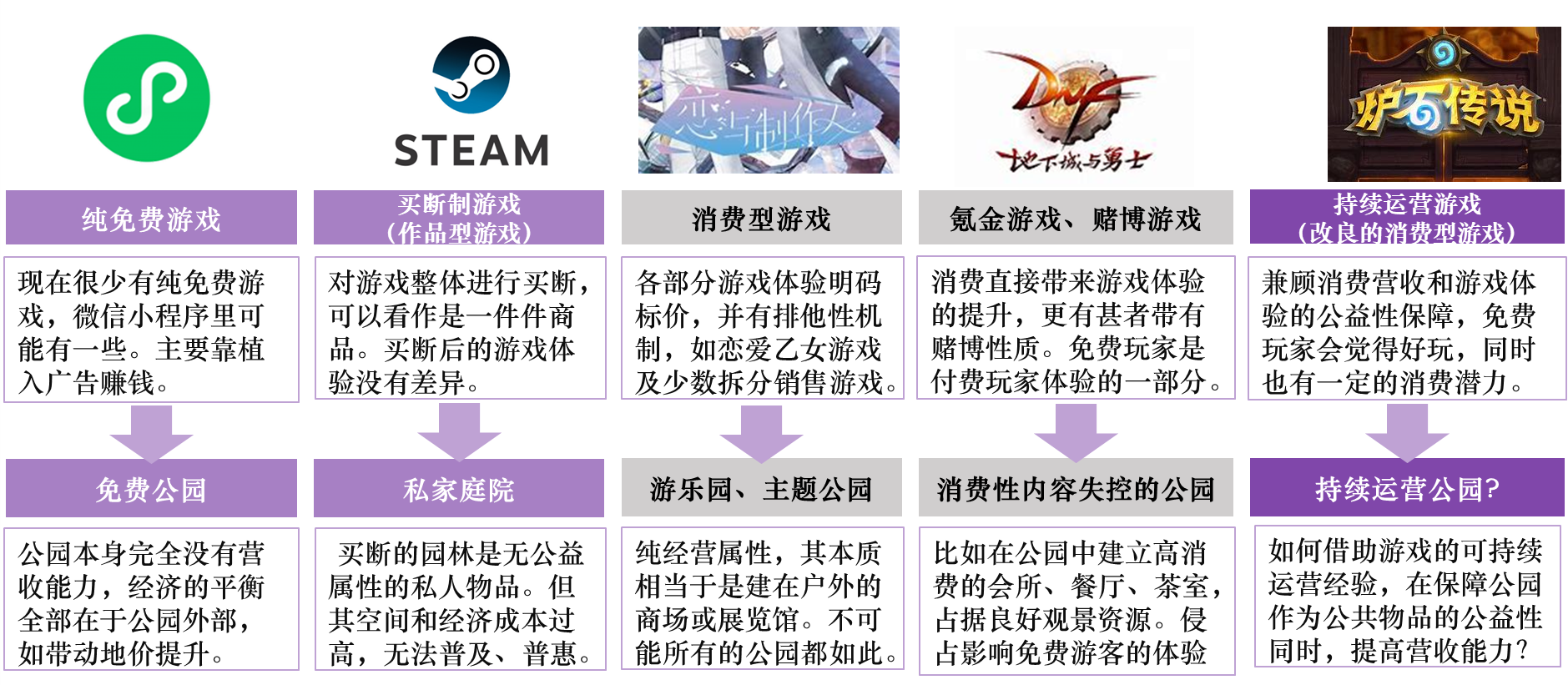

表2 不同運營策略的對比與借鑑

公園的投資建設可視為財政承擔的初次買斷,而保留公共物品屬性的公園運營則類似F2P模式。公益性保障在公園中體現為限制消費項目數量,避免侵佔公共資源,合理規劃消費與免費區域,保護免費遊客權益。負外部性稀釋可借鑑F2P模式,引入非排他性的附加體驗,如可通過消費或免費遊覽行為積分換取的特色文創或虛擬物品,通過調整獲取途徑和效率平衡遊客體驗,稀釋排他性消費行為的負外部性。注意力轉移方面,可通過宣傳營銷以打造網紅文創等方式,提升附加價值品的認可度。讓遊客的注意力從“免費+消費體驗”轉為“基礎遊覽+附加體驗”,保障大部分人的滿意度,實現公園經濟的可持續發展。

3.5 小結:三方面的供給與協同

遊戲的經濟模式為公園運營提供了新的組織框架,而互動場景設計、共創服務可作為新框架下的內容和消費場景供給。三方面策略也是是相輔相成的:公園的互動體驗除場景外還與人的使用以及管理相關,如草坪和岸邊的護欄對體驗的限制;人人敬畏自然、尊重他人,管理標準才有放寬空間。共創服務除了角色和工具外還涉及模塊化、裝配式設施以及公眾參與活動。公園的持續運營也離不開場景更新建設,以及人在運營活動中作為玩家甚至NPC(非玩家角色)的參與和數據反饋。

4 遊戲化的公園持續運營體系構思

4.1 數字經濟模式遷移

F2P模式的附加體驗體系有兩大要素:虛擬物品(附加價值品),和換取物品的積分(代幣)。這些要素往往具備非排他性和基於社交屬性的價值認知。以2007年發售的《軍團要塞2》及其虛擬物品帽子為例:這些帽子在遊戲中僅作為飾品,基本不影響核心遊玩體驗。玩家可充值或免費遊玩積累代幣抽獎獲取帽子,並使用現金或自發約定的等價交換物進行交易。2024年一件十年前的絕版帽子賣出1.8萬美元的高價。虛擬物品的價值認可度越高,充值的負外部性就越被稀釋。F2P因此實現比買斷制更強的持續營收能力,以及比付費取勝和賭博遊戲更長久的生命週期。在公園運營中,可嘗試建立以下兩種遷移模式:

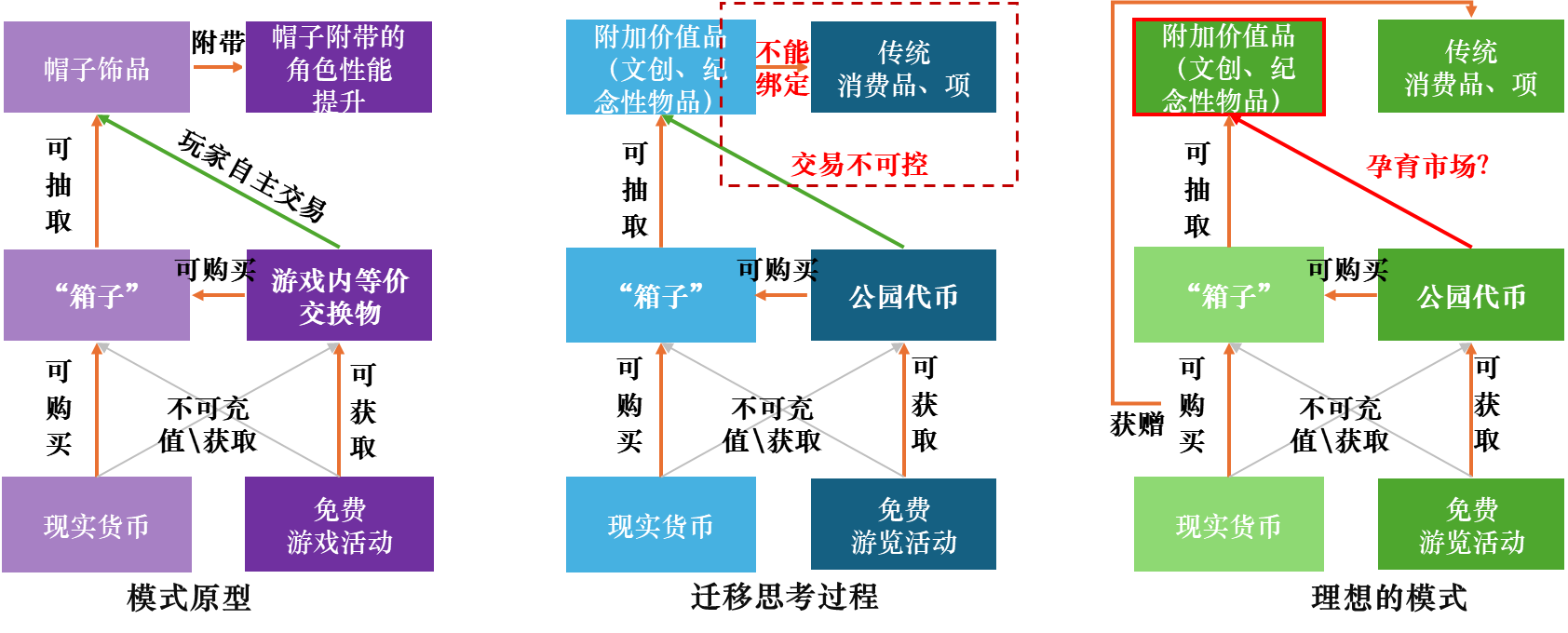

1)保守型:允許消費提升核心體驗但保障該體驗非排他性。玩家需就可充值代幣兌換消費品或附加價值品進行取捨。如《爐石戰記》中玩家可付費購買功能性或裝飾性的虛擬物品,或通過免費遊玩行及特殊活動機制獲取上述物品。公園的體驗由免費體驗和消費品項構成,但我們不希望非充值代幣直接用於傳統消費品項。所以持續運營的理想狀態是提高附加價值品的認可度,取代原有消費品項在核心體驗中的位置,完成“注意力轉移”。(圖2)

圖2 保守型的持續運營模式遷移

2)激進型:只有一套非充值代幣,附加價值品由抽獎獲取,並直接附帶適量的核心體驗提升,如前文中《軍團要塞2》的帽子系統。但公園中消費品項和附加價值品不能綁定,遊客的自主交易也不可控。所以需要將傳統消費品項轉為“贈品”,並以附加價值品的高價值認可度來支撐潛在“文創市場”。這種模式的關鍵在於社交屬性給價值品帶來的反直覺的溢價,並帶有抽獎性質的消費刺激機制。可能帶來一定的政策或輿情爭議。(圖3)

3 激進型的持續運營模式遷移

4.2 附加體驗及價值品體系

在確立基本的經濟體系後,可嘗試構思具體的附加價值品、代幣及其獲取途徑:

1)附加價值品:包括以原創、聯名等形式發佈的實體文創產品。或依託公園APP小程序或聯動其他APP推出虛擬物品,如紅包封面、基於擴展現實技術的虛擬裝扮、在園內特定地點用數字化途徑展示的構築物等。以及運營項目、特色活動等附加體驗的入場券。

2)代幣體系:如消費積分、遊園積分等。遊客在公園內的消費活動、停留時間、步數、遊覽或交往活動等均可獲得積分,不同活動獲取效率不同,以此平衡公益性。積分可用於兌換價值品或參與特色活動,且積分背後的使用數據能為公園運營提供參考,指導經營活動策劃與宣發,增強遊客與公園互動。

3)附加價值獲取機制:藉助遊戲化設計手法,建立代幣和價值品的獲取機制,獲取行為本身也是附加體驗的一部分。包括遊戲化的遊覽活動、遊園成就體系、公園“通行證”、公園圖鑑集換、共建共享激勵等形式。(表3)

附加價值體系的內容

表3 附加價值及其獲取機制

附加價值體系的內容

表3 附加價值及其獲取機制

附加價值體系的內容

1 / 2

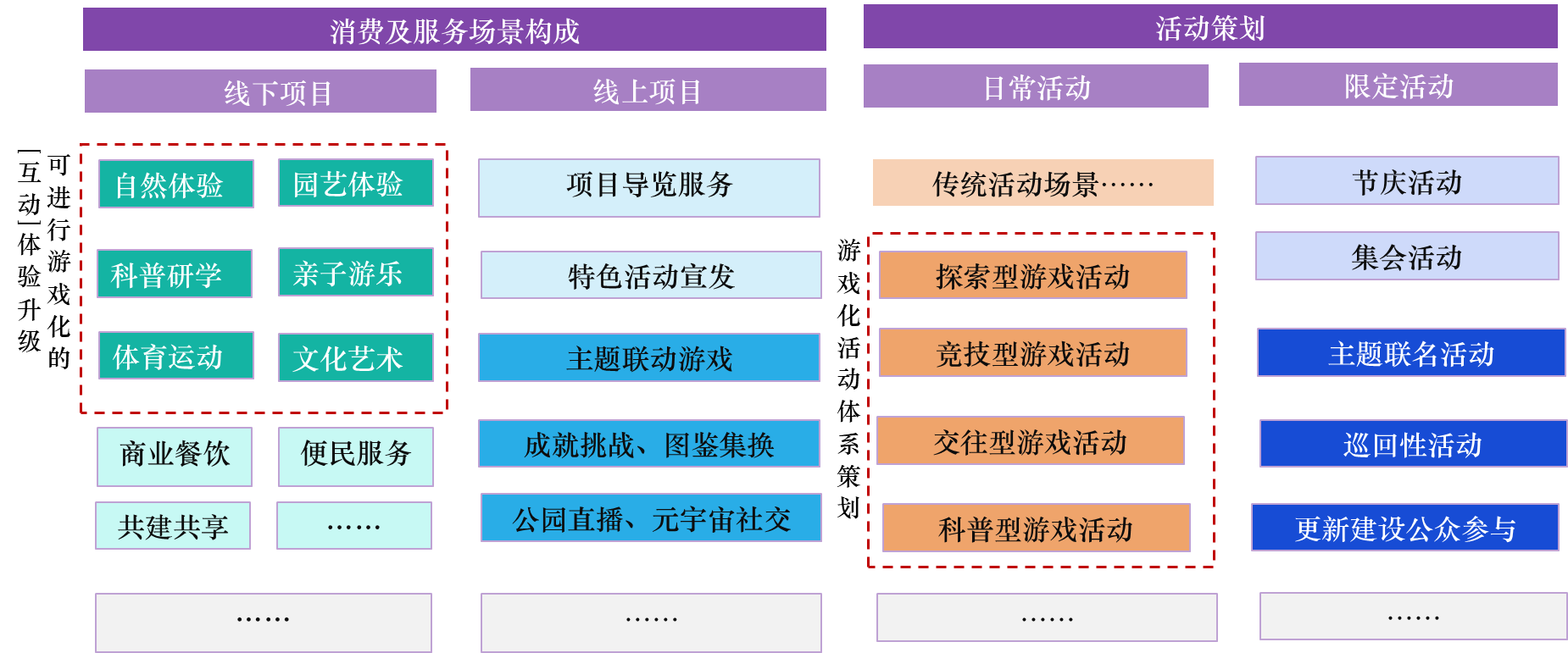

4.2 消費服務場景及活動策劃

基於新技術的互動性體驗項目以及共創服務,為運營內容提供了豐富的素材:

1)消費及服務場景:線下部分包括對自然教育、園藝體驗、科普、親子、體育、文藝等運營項目以及商業餐飲、便民、共建共享等服務的遊戲化、湧現式、數字化升級。線上部分包括導覽、宣發服務,以及由附加體驗體系拓展出來的小遊戲、成就、圖鑑,甚至公園直播、元宇宙社交等創新型活動。

2)活動策劃:可參考玩家分類理論,在日常運營中開展探索型、競技型、交往型、科普型的遊戲活動。在節慶、集會等限定性活動中,發揮數字經濟的互聯網流量優勢,開展主題聯名、巡迴性活動。藉助遊戲化媒介開展更新建設的公眾參與活動等。

圖4 消費服務場景及活動策劃

4.3 支撐與保障體系

遊戲化的公園運營的支撐體系可以與數字化基礎設施相結合,在創新運營模式的同時,推進公園智慧化管理運行。建設內容可包括:攝像頭、無人機、傳感器等環境及活動監測設備;智慧服務設備,如展示大屏、公園APP、互動終端機器;服務器、存儲設備、軟件平臺等基礎設施;市政設施銜接升級等。

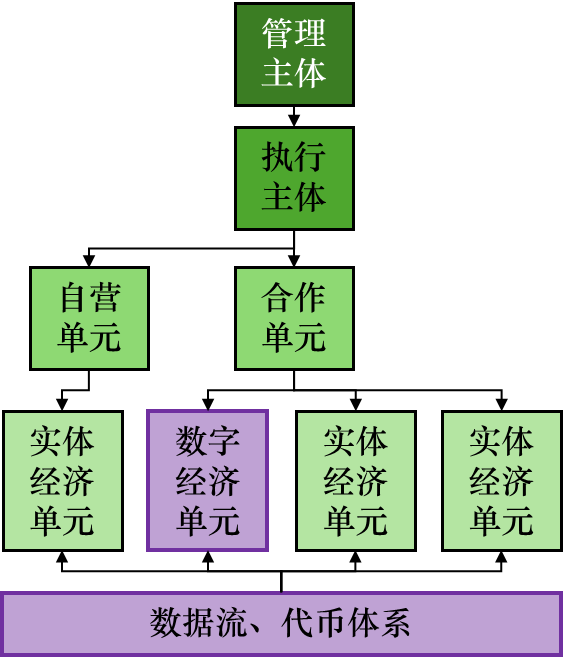

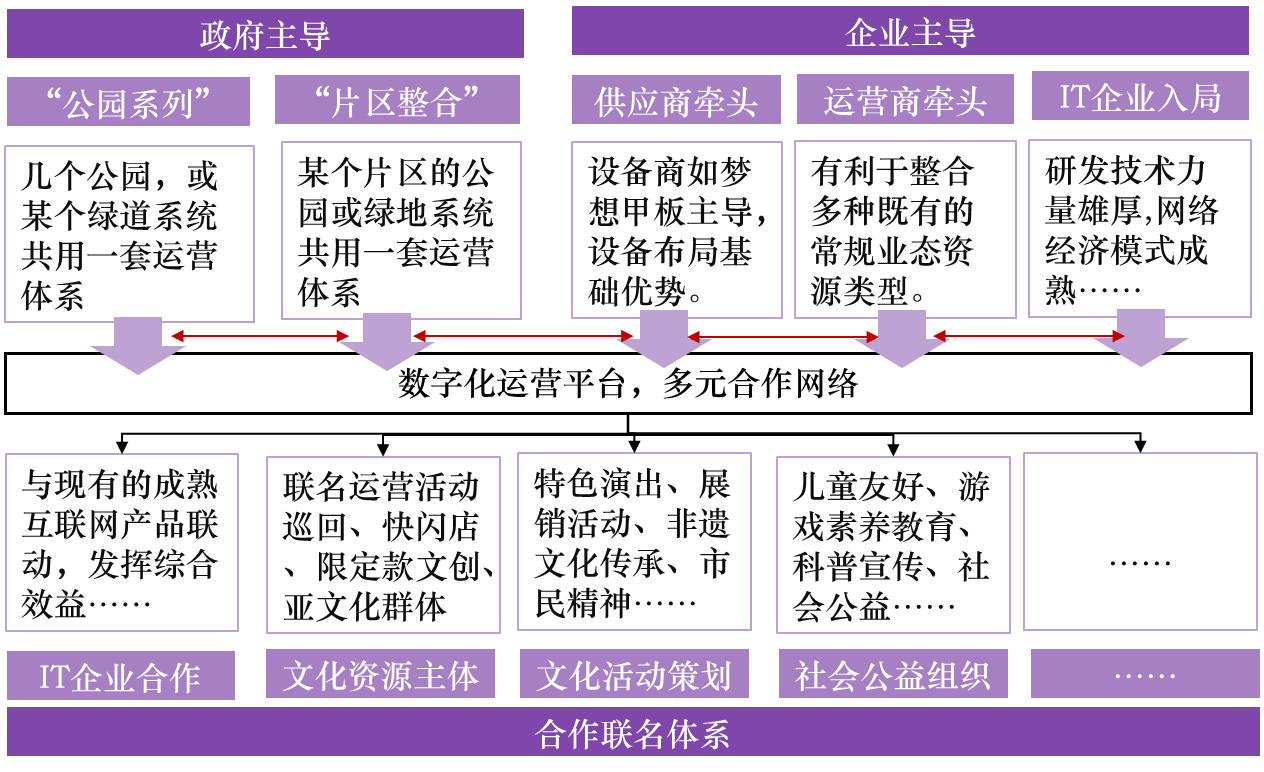

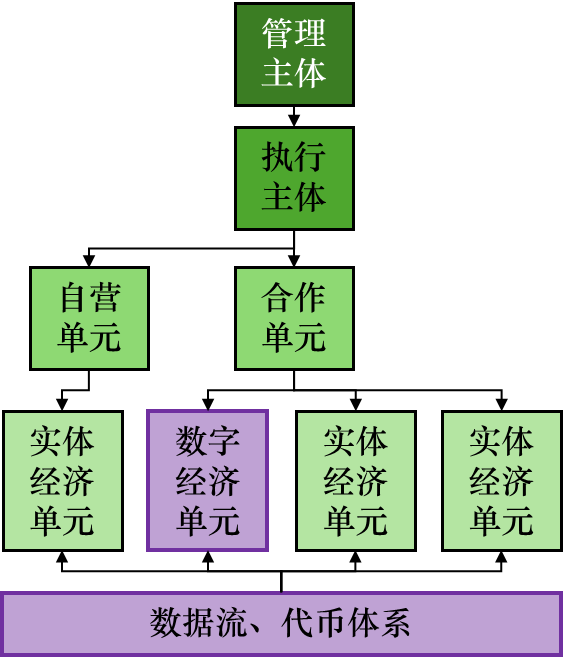

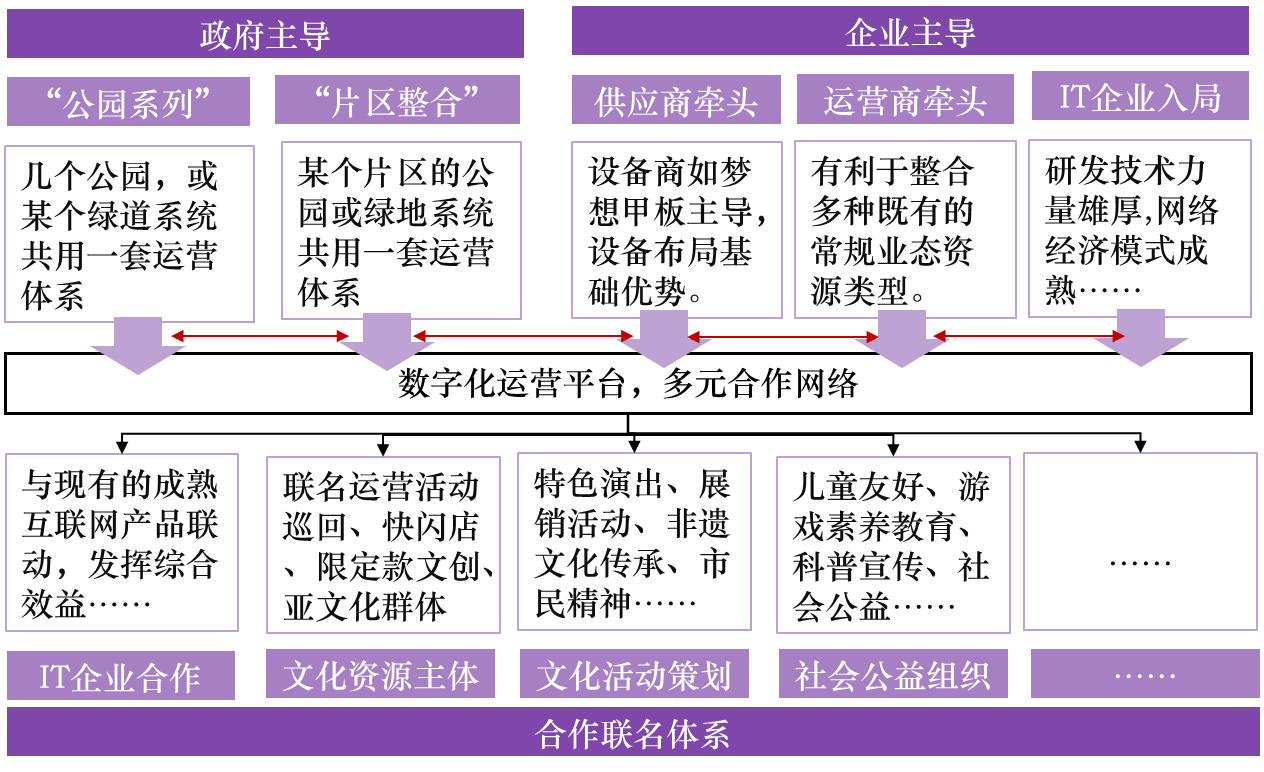

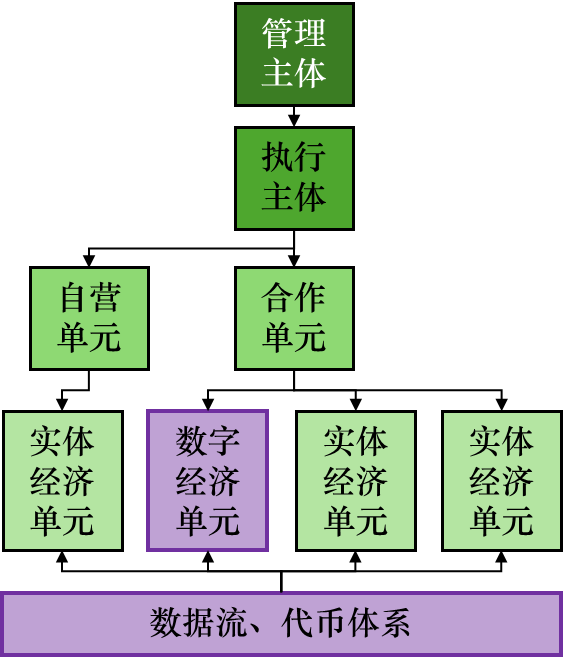

基於不同的運營主體,或採用多主體聯合的形式,建立運營合作網絡,實現跨越物理空間的品牌性效益。如政府主導以片區或綠道體系建立多個公園的遊戲化運營平臺,運營商、設備供應商、IT企業等依託自身資源優勢參與運營。(圖5)實現網絡經濟單元與實體經濟單元的虛實結合,發揮更多維度的經濟效益。(圖6)

圖6 網絡經濟單元的設置

圖5 遊戲化公園運營的支撐網絡

圖6 網絡經濟單元的設置

圖5 遊戲化公園運營的支撐網絡

圖6 網絡經濟單元的設置

1 / 2

5 總結與展望

5.1 遊戲化公園運營的價值和機遇

相較於傳統運營項目,遊戲化的公園運營可以激發更加多元化的價值,並具備一定的潛在資金和政策機遇:

1)多元價值:經濟方面,有助於公園在自身體量和資源形成附加價值,並依託互聯網媒介拓展客源,為公園自身供給、經濟平衡的基本盤添磚加瓦;發揮遊戲“造夢經濟”的特徵,利用稀缺性、飢餓營銷、亞文化、認同感、情緒價值、沉浸體驗等因素調動更多用戶的消費意願。數據價值方面,可利用運營體系收集的線上、線下數據,挖掘更真實的循證依據,指導規劃設計及更新工作,優化運營資源配置,助力科學決策。文化方面,藉助互聯網媒介,實現既有建成空間的文化增容,在豐富傳統文化展示途經的同時,創造新的數字人文資源。以綠地這種更開放、共享的媒介,促進遊戲正向價值、遊戲素養科普等新興文化領域的發展。

2)資金和政策機遇:除傳統運營主體外,遊戲化的公園運營有望吸引互聯網企業的參與。綠地的生態系統服務功能,與ESG等投資理念和企業評價標準存在多個角度的潛在對應。如2024年騰訊ESG年報中多次提及遊戲,涉及生物多樣性保護、生態科普教育、環保、素質教育等方面。政策方面,除服務消費、文化體制、文旅發展等方面的結合基於外,園林從業者也在從自身出發,積極推動公園運營項目的政策清單。此外,還應關注過度商業化的輿情風險,以及與互聯網文化產業審查、審批機制的對接。

5.2 遊戲及數字經濟對行業轉型的啟發

在公園運營這一話題之外,遊戲與風景園林之間,還存在許多潛在的結合空間。這些空間可以幫助遊戲這種新興文化形式樹立更良好的社會認知,開闢遊戲正向價值發揮領域。同時也給風景園林行業轉型帶來了新的思路。一方面可以與兒童友好、自然教育、公眾參與、送設計下鄉等傳統業務領域結合,另一方面也可以促進擴展現實景觀、虛擬場景設計、數字孿生、共創平臺開發等新業務的探索。促進園林與數字經濟、文娛等領域的跨界融合。

圖7 風景園林和電子遊戲交叉領域業務佈局

遊戲及背後的互聯網經濟思維也可以幫助我們突破傳統的思維限制:

1)突破實體空間限制,藉助多維互動場景、數字化共創工具、虛擬空間運營開闢業務領域。

2)突破設計師身份限制,從創意引導、數據維護的角度服務人民;挖掘綠地及使用者數據資源,利用樣本量優勢彌補行業數據驅動的薄弱基礎,促進設計師對新技術的使用。

3)突破資金限制,通過引導娛樂消費觀念、刺激消費、促進循環的方式促進場景營城背後的軟件建設。拓寬交叉領域的合作模式,如上海漕河涇街道區域的城市更新工作,就由總部位於該區域的中國知名遊戲運營商米哈遊深度參與。助力行業從增量建設的“有限遊戲”轉向持續更新的“無限遊戲”[36] 。

圖8 遊戲研究對風景園林行業的系統性啟發

參考文獻(References):

[1] 李雲超,李雄,吳巖,等.城市基礎設施建設融資制度演變背景下的公園城市建設策略[J].風景園林,2023,30(11):35-43.

[2] 住房和城鄉建設部辦公廳. 住房和城鄉建設部辦公廳關於開展城市公園綠地開放共享試點工作的通知[EB/OL].(2023-01-31)[2025-01-07].https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2023-02/06/content_5740376.htm

[3] 新華社.中共中央關於進一步全面深化改革 推進中國式現代化的決定[EB/OL].(2024-07-21)[2024-09-25].https://www.gov.cn/zhengce/202407/content_6963772.htm

[4] 國務院. 國務院關於促進服務消費高質量發展的意見[EB/OL].(2024-7-29)[2024-9-25]. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202408/content_6966275.htm

[5] 簡•麥戈尼格爾.遊戲改變世界:遊戲化如何讓現實變得更美好[M].浙江人民出版社:2012-9.

[6] 劉夢霏,牛雪瑩.科普遊戲新模式——以共創開發促生態認識[J].科學教育與博物館,2021,7(03):160-171.DOI:10.16703/j.cnki.31-2111/n.2021.03.001.

[7] 何威,李玥,陳慧琳.2023年中國數字遊戲研究述評——基於學術期刊文獻數據分析[J].中國數字出版,2024,2(02):68-79.

[8] 徐斐譽.中國木結構建築藝術在電子遊戲場景設計中的應用研究[D].南京郵電大學,2023.DOI:10.27251/d.cnki.gnjdc.2023.001582.

[9] Soraya M .Horizons Already Here: Video Games and Landscape[J].Art Journal · 79-2020:42-49.

[10] Peter Nelson .Computer Games As Landscape Art[M].Palgrave Macmillan Cham.2023.

[11] 朱青生.電子遊戲打破風景成為未來的生存[J].文化藝術研究,2024,(03):1-8+112.

[12] 於冰沁.面向傳統文化傳承與創新的美育教學改革路徑探索——以“風景園林藝術史”通識核心教育課程為例[J].通識教育評論,2024,(01):58-67.

[13] Sahin E Ç ,Ozgur D .Landscape Awareness of Childhood in Computer Games: In the Case of “Minecraft”[J].Journal of Digital Landscape Architecture · 1-2016:316-326.

[14] McIntyre S B .The Landscape Game: A learning tool demonstrating landscape design principles[J].Ecological Management & Restoration,2003,4(2):103-109.

[15] Marlow M C .Making Games for Environmental Design Education: Revealing Landscape Architecture[J].International Journal of Gaming and Computer-Mediated Simulations (IJGCMS),2012,4(2):60-83.

[16] Kent L R .LA/Pictionary: Students Create Games to Teach and Learn Landscape Architecture[J].Journal of Architectural Education,2013,50(4):265-270.

[17] Örnek M A ,Seçkin Y Ç .Development of an Educational Video Game for the Teaching of Landscape Grading Principles[J].Journal of Digital Landscape Architecture · 1-2016:307-315.

[18] Hahn H , Chamberlain B . A Pedagogical Retrospective: Gamifying the Konza Prairie through an Interdisciplinary Studio[J].Journal of Digital Landscape Architecture ꞏ 5-2020 :576-583.

[19] Fox N ,Serrano-Vergel R , Berkel D V ,et al .Towards Gamified Decision Support Systems: In-game 3D Representation of Real-word Landscapes from GIS Datasets[J].Journal of Digital Landscape Architecture · 7-2022:256-364.

[20] Schauppenlehner T ,Baumgartinger-Seiringer M ,Bittner K .Where Should We Place It? The Potential of a Serious Planning Game Approach for Participatory Planning Processes in the Context of Renewable Energy Development[J].Journal of Digital Landscape Architecture · 9-2024:386-393.

[21] 高橋 徹,川合 康央,池辺 正典,等.ゲームエンジンによる都市空間シミュレーションシステムの開発と評価(3):景観計畫のための晝間時・夜間時景観の再現と建築の狀態変更を可能にするインタラクション[J].日本デザイン學會研究発表大會概要集,2016,63(0):245-.

[22] Swetnam R ,Korenko J .Can computer game landscapes target new audiences for landscape quality assessment?[J].Applied Geography,2019,113102102-102102.

[23] Afshar S V ,Eshaghi S ,Kim I .Pattern Analysis of Virtual Landscape within Educational Games[J].Journal of Digital Landscape Architecture · 7-2022:435-442.

[24] Ackerman A , Crespo A ,Auwaerter J ,et al .Using Tree Modeling Applications and Game Design Software to Simulate Tree Growth, Mortality, and Community Interaction[J]Journal of Digital Landscape Architecture · 6-2021:163-170.

[25] 川合 康央,池田 嶽史,益岡 了.ゲームエンジンを用いた歴史的文化景観シミュレーションシステム[J].日本デザイン學會研究発表大會概要集,2017,64(0):282-.

[26] 張寶鑫,王濤.古典皇家園林數字化及其遊戲化科普展示[J].建設科技,2016,(23):52-53.DOI:10.16116/j.cnki.jskj.2016.23.014.

[27] 職慧,潘永聖,王喆,等.江南園林遺產數字化可持續發展策略研究[J].園林,2024,41(02):13-22.

[28] 許濤,周可欽,王苗.嚴肅遊戲在風景園林遺產中的應用進展[J].風景園林,2023,30(S2):51-55.

[29] 於冰沁,穆振宇,張劉心,等.基於用戶體驗與自適應的風景園林簡史教育遊戲小程序設計研究[J].園林,2023,40(05):24-32.

[30] 蓋麒宇,李子嘉,胡慧峰.互聯網時代下園林文化創意產業發展研究[J].建築與文化,2023,(06):238-241.DOI:10.19875/j.cnki.jzywh.2023.06.073.

[31] 黎炫岐.公園“躲貓貓”與Citydrink爆紅:社交遊戲的魔力[N].電腦報,2023-10-16(014).DOI:10.28184/n.cnki.ndina.2023.000703.

[32] 王亞暉.遊戲化思維:從激勵到沉浸[M].人民郵電出版社.2022.

[33] 約翰·赫伊津哈.遊戲的人:文化的遊戲要素研究[M].北京大學出版社:2014.10.

[34] Aarseth E ,朱小楓 .本體、概念與藝術媒介:理解遊戲的多重視角——Espen Aarseth教授訪談[J].當代動畫,2024,(02):71-77.

[35] 劉夢霏.“魔圈”即社會:遊戲-社會本體論的中國反思[J].當代動畫,2024,(02):78-85.

[36] 詹姆斯·卡斯.有限與無限的遊戲:一個哲學家眼中的競技世界[M].電子工業出版社:2013-10.