從原子彈發明到在廣島和長崎落地,人人深深為核武器的威力感到震撼和恐懼,尤其是在冷戰和古巴導彈危機之後,大量的關於核戰末日和朝不保夕的文化和文藝作品席捲了世界,遊戲也不例外。從《輻射》到《殭屍毀滅工程》,還有《60秒》,遊戲作者們也在後末日的創作下寫下了濃墨重彩的一筆,筆者今天就來談談《地鐵》系列和它迥異於美式廢土的獨特之處。

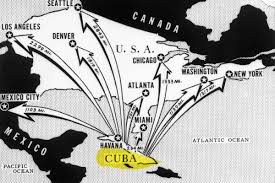

自60年代以來,英美在歐洲和西亞部署的中導技術門檻較低,數量龐大,接到發射指令後5至15分鐘即可發射,飛行約12分鐘即可抵達莫斯科。而蘇聯於1961年10月30日測試了有史以來威力最大的原子彈“沙皇炸彈”,威力相當於5000萬噸普通炸藥。

到了20世紀60年代末,美蘇的洲際彈道導彈和彈頭數量都非常多,以至於人們相信美國和蘇聯都有能力徹底摧毀對方的基礎設施和大部分人口。於是,一些西方博弈論學家提出了一種被稱為“相互保證毀滅”(MAD)的均勢體系。 人們認為,大國之間的全面對抗不會產生徹底的勝利者,最多隻有一方成為代價高昂的勝利者。

而“相互確保毀滅”的文化內核在長期籠罩在世界各國的陰影下終於深入人心,隨著世界多國的核掩體建設形成了後末日的獨特亞文化。

2010年3月,4A工作室在Xbox 360和Microsoft Windows平臺上發行了《地鐵2033》,並且還相繼推出了《地鐵·最後的曙光》和《地鐵·離鄉》,該系列改編自俄羅斯作家德米特里·格魯克夫斯(Dmitry Glukhovsky)的同名小說。該系列在推出後大受好評。

遊戲設定在發生核戰爭之後的莫斯科地鐵。在核戰發生時,只有少部分人逃入了地下,並且在地下根據原本的地鐵站形成了不同的人類聚落,到了2033年,一整個世代的人在地下長大成人,並且在被突變怪物包圍的地鐵站都市中掙扎。玩家扮演阿爾喬姆(Artyom,俄語:Артём),在災難發生前出生,但完全是地下的新一代,他由養父和獵人的引導走上在莫斯科地鐵中探險的驚悚之旅。值得注意的是,在遊玩過程中,無論是和你吹牛打屁在酒館喝酒的NPC,還是你動惻隱之心施捨的路人,亦或者是手持傻大笨粗的霰彈槍和左輪擊殺的突變體,再或者是被燃燒瓶活活燒死的大熊,4A向玩家展示了一個儘可能真實而驚悚的莫斯科地鐵,在這裡,既能夠與人把酒言歡,也有危險的突變生物,甚至還有核戰爭的亡靈存在。

《地鐵》構建的世界觀體系充滿了俄羅斯風情與特色。首先,不同於美式廢土的小群體集合求生對抗大規模天災或是盜賊劫匪和政府寡頭,《地鐵》的世界裡各種各樣的勢力如雨後春筍般出場,民主幾乎是不存在的,世界好像一夜之間倒退回了中世紀。

強人政治成為普遍存在,更有甚者,還出現了新的獨裁皇權國家和政教一體的宗教國家這樣的殭屍,俄羅斯民族對於一個強大君主或者說領導人的文化慣性也體現在遊戲裡,這點非常有文化特色。

其次,《地鐵》的最後一部,《地鐵·離去》主角阿爾喬姆就走出了莫斯科,去往廣袤的地方尋找新的家園,這種與《聖經》尋求應許之地極其類似的宗教情節背後的原因,是莫斯科地鐵的人民長久以來被政府欺騙。他們以為世界上只剩下自己,不敢踏出地鐵站半步,可這其實並不是真的,政府屏蔽了所有的信號,整個世界都和地鐵失去了聯繫。這一情節的設定實際上也反應了俄羅斯文化中民眾對政府深深地不信任感,老百姓始終覺得,政府因為各種各樣的原因在封鎖消息,藏匿真相,這是《地鐵》迥異於美式廢土的又一特色之一。

而有關於最後的俄羅斯政府,阿爾喬姆好不容易到了秘密據點,卻發現那裡早已變成食人魔窟,這事實上很可能也是俄羅斯人對於蘇聯解體的一種映射,政府變質腐化了,而老百姓被深深的拋棄在地下。

《地鐵》系列其實還反應了俄羅斯的東正教文化,在俄羅斯的文化基因中,東正教是不可以忽略的重要組成部分。而《地鐵》中反映這一點的就是主角阿爾喬姆,遊戲創造性地引入了“道德點”的設置,這是隱形數值,殺人還是潛行把敵人打暈,會決定你是否得到道德點,它影響最終結局的好壞,一個第一人稱恐怖射擊遊戲鼓勵玩家不殺人去通關,看似很奇怪。

但實際上,它透露著一股聖徒的悲憫胸懷,阿爾喬姆不想殺掉這些人,他們也只是普通人,不想打仗,更想生存,而當阿爾喬姆大開殺戒,NPC往往又會懼怕不已,繳械投降,這個過程中,阿爾喬姆在選擇人性,去除獸性,這又是鮮明的俄羅斯宗教味兒。

在黑暗恐怖和暴力中選擇救贖希望和寬恕,去走一條艱難而正確而非是簡單但錯誤的路,是製作方傳遞出的信條,這引人深思。

不管俄羅斯的“摩西”到底有沒有找到他想要的應許之地,遊戲以一種深刻的方式展現了這片大地上人的宗教、歷史、文化和痛苦,尤其是脫離地鐵之後,阿爾喬姆和其一行人看到的,是人心底裡的惡 但親情仍然在,愛情仍然在,善還存在人們的心中。

俄羅斯的文化作品慣有宏大與事詩之感,對筆者來說,《地鐵》系列勾勒出世界的廣袤和深邃感,不亞於《靜靜的頓河》。

最後以在軌道上陽光撒下時,遊戲角色斯捷潘彈唱的一首歌“Поезд в огне”(火車著火了)結束這一篇文章。

那現在就是歸鄉時刻

我們的列車火光熊熊

沒有剎車能停下車輪

這一臺列車火光熊熊

也早已沒有逃避退縮

這片土地曾屬於我們

而我們自己迷失無蹤

若我們離去,土地亦死

若我們不歸,土地亦亡

我是塔列朗,創作不易,電池支持一下吧