#遊信創作者參賽作品#

曾有人嘗試通過辯論對“好遊戲”做出一個定義,或是指出一個大致的方向,但最後辯論得出了一個大致統一的看法,嘗試像使用手術刀解剖樣本一樣,通過分析已有的遊戲中的閃光元素來給“好遊戲”規定一個範式,似乎反而限制了孵化出精品遊戲的苗頭。

遊戲從像素時期相對主流的平臺跳躍,進化出了《德軍總部》這類射擊遊戲,2D走向3D後,槍車球百花齊放,解密和開放世界也成了黑馬,STG的《魔獸爭霸》通過地圖編輯器創造了moba的模型《DOTA》,弄潮兒還有近幾年突出的魂遊戲和rougelite和rougelike。如果把“遊戲”看成一個實體的話,與其說“什麼是好遊戲”,不如問“遊戲想要什麼”。

對於我,對於那些我尊敬與喜愛的遊戲,遊戲有關於啟示真相——啟示那些有關於美學、情感與精神層面的真相;遊戲有關於角色——角色人性所具有的複雜與矛盾,給予他人的愛以及突然面對真的自我。

《最後生還者》開始了電影敘事類的大潮流,以CG敘事為主,角色扮演為輔的玩法。之後有《底特律變人》更加註重劇情演出,弱化其它一切玩法的遊戲也大獲成功,但是商業上的成功仍不能解決一個疑問,只看演出的遊戲算不算遊戲,好不好玩。甚至之後由著名電視劇系列《黑鏡》出品的《黑鏡:潘達斯奈基》,一個互動式電影,也激起了這方面的思考。

遊戲有關於在屏幕上直面意外,這些意外在生活中會被戲劇化與合理化,只有被放入藝術形式時才會找尋到某種意義。

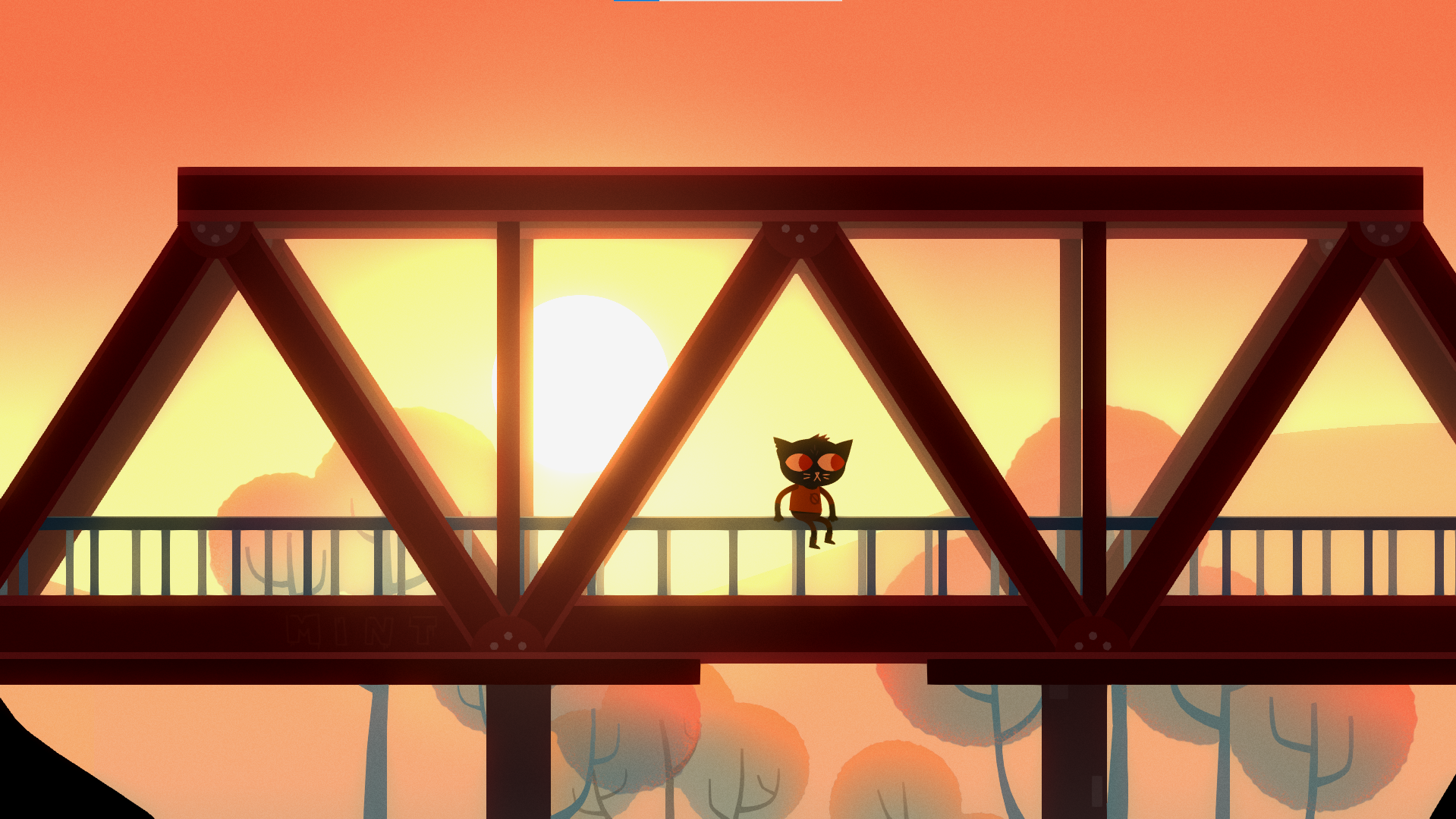

《林中之夜(Night In The Woods)》就是一款由對話和穿插的小遊戲組成的遊戲。

既然是講故事,那它講了個什麼樣的故事

主角Mae從大學輟學,回到曾經由礦產業而興盛、現在卻破敗無比的老家,遇到了各懷心事和問題的兒時玩伴,Bea是一隻略顯冷漠的鱷魚,在複雜的家庭關係中備受折磨,Angus和Gregg是一對同性戀人,曾經的問題兒童狐狸Gregg因為之前的暴力傾向而引發的自我懷疑,童年遭受家暴的熊Angus仍需對抗當時留下的陰影,配合小鎮的落魄,似乎老家成為世界上最陰暗的地方,卻也是最沒有人關心和掛念的地方,它在地圖上甚至沒有名字。

聽著這些要素,感覺這個小鎮和小鎮的人們都已經患上了一種叫絕望的絕症,但是詩人協會、古典樂同好會、故作神秘的非主流、觀星愛好者和備受關注的長至夜節又告訴著玩家,這裡不乏歡聲笑語,和別處也沒什麼不一樣。

然而在這一切之下,由一條斷臂揭示了在這小鎮中的一個驚天秘密,有關於荒誕和希望的秘密。

那它怎麼玩

遊戲通過操控Mae和不同角色對話推動劇情,偶爾有點用望遠鏡找星座、用垃圾拼裝一個玩具機器人、用球棒打爆日光燈管這一類的小遊戲,這就是可遊玩的所有內容了。

這有什麼好玩的?!

當時我是在深夜玩的,那是種一生難忘的體驗。我被驚嚇著同時也激動著,且從不會失望。我是為了這些刺激與衝擊而不斷回顧它們嗎?我不這麼認為。《林中之夜》中的刺激令人回味無窮,但倘若沒有故事內核中所包含的悲痛、沒有一個個角色的迷茫與求索,那不過僅僅是一系列優雅的構圖與音樂罷了。

Mae回到老家,一個曾經因為礦產而興盛的的小鎮,可是堅硬如礦石也會被一點點鑿碎,慢慢的礦藏量減少了,小鎮的中流砥柱產業沒了發展,再加上沒有轉型,小鎮漸漸衰敗下去。仔細想想,廣闊的大地上,有高山流水、盆地高原,哪裡住人,哪裡就有住所,堅固如木屋、磚房和混凝土公寓,輕便如蒙古包,但不是所有的家鄉都像北京、紐約和莫斯科一樣,能在地圖上佔上一個點。依山吃山,傍水吃水,沒了山和水,人就去找別的生計,沒了人就沒了住所,漸漸的,人對故鄉雖有舊情,但無定所。

在這麼一個逃離衰敗小鎮的絕佳時機,Mae卻從大學輟學回家。“我的房間還在嗎?”這或許是第一要緊的事,在你晚上唯一能待的地方,卻沒有你的一張床,這挺讓人不自在的。父母可能會覺得Mae只是心情不好,玩兩天,玩兩天就好了,又或者玩兩天再看看,“她為什麼會輟學呢?”。他們不明白,甚至當事人自己可能也不太明白。但是父母沒說什麼多餘的話,好像Mae只是放假回了一趟家。

既然輟學,又沒有什麼要緊的事,更沒有什麼想做的事,那就成了個閒人。光是“閒”本身帶來的罪惡感可能就會讓Mae直接宅在家裡,但是出去會會留在家鄉的老朋友似乎是個不錯的消遣。“你怎麼回來了?留幾天啊?”如實相告還是撒個小謊,完全因自己和朋友而異,但是其實不管撒不撒謊,謊言終會被戳破,只是所用的時間長短有別而已。“我輟學了。”你選擇坦誠相告。“那咱們找時間出去玩啊?”“哦,是嗎?”“為啥啊?你不是好不容易才上的大學嗎?”三個人,三句話,無一例外,他們都有疑問,“她為什麼會輟學呢?”,對這個疑問有人關心,有人不關心,還有人關心但不問。

最有意思的,你可能會遇到另一個不知道什麼原因,同樣好像脫離了人生的正常軌跡的朋友,他也回到了老家,兩人碰面,有不少話可以說,但是兩人都糾結於“放棄”的問題,最相似的兩人卻說不了什麼,最後只是說有時間一起吃飯。

還好Mae沒有遇到最壞的情況,父母的不解由拼命追問演化成嚴加看管,朋友也不是沒有,但是知心的去了大城市發展,當地的朋友只是平時插科打諢的同學,不好向他們傾訴衷腸。

最終,畢竟”假裝”維持不了多久,因為不解決問題,還很累,雙方都累。

有一點Mae是真的不在乎,她的朋友們都有工作,而她只是每天閒晃。

Mae可以算是比較暴躁的一個人……或貓?小時候把別人打進醫院,對鄰居的行為絕對超過了惡作劇的範疇,甚至標配裝備是一根棒球棒,她倒三角的嘴可以說是“不怒自威”。但是誰還不笑呢?Mae在和朋友做那些可能有些違背公序良俗的事情的時候最容易笑,當然,平時也笑,但是笑的少一點,平常的時間和平常的臉最配了,面無表情。

不過,面無表情也最容易隱藏情緒。提到某些話題時突然就提高嗓門,而同樣一些話題也會讓Mae三緘其口。只是一個“哦”,也能體會到情緒的不一樣,可能“言靈”這個東西真的存在。Mae是家族中第一個上大學的人,父母為她肯定是操碎了心,錢當然也沒少花。Mae不可能不知道這些。當父母試探性地談論起“學校”和“兼職”時,Mae總是擺出敷衍的態度,而當父母正面的和Mae談論起這些時,Mae真的變成了貓,炸起毛,用“我的人生我做主”的態度來試圖保護自己,用“我只是你用來實現你的夢想的工具人”來攻擊家人。重要的是,當Mae站在鏡子前,發現自己鑄造的劍和盾,並沒有給自己帶來榮譽,而是讓自己深陷愧疚和自我貶低。

當最現實的問題到來,Mae家的房子可能要被銀行收走了,原因是當時Mae上大學的大部分花費,都是通過抵押房子貸的款,而現在,這筆投資似乎沒有了回報。母女在爭吵的情緒中,母親也累了,“去做你想做的事吧,為什麼這會關心起家裡來了。你把家裡對你的付出全都當作沒有價值的東西扔在地上,你太不懂事了。”短暫的沉默後,“我出門了。”這就是Mae的回擊,或者回復。

母親終究比Mae知道要怎麼維護一個家庭,而且血濃於水,“我不想咱們變得不能溝通,那真是太糟了,昨天的事情就留在昨天,好嗎?”“……好的。”沒有“對不起”,但是母女互相道歉了。不管留下了怎樣的心結,對話的線路最終還是通了,而且留下的不一定是心結,可能只是某個心結的某一小撮、能夠遇時間降解的情緒。難得的是,日後,母親工作摸魚,帶著Mae來到自己曾經和朋友們一起玩的地方,讓人認識到,母親嘴裡的“我們”,並不只是母女,也可以是兒時的朋友,除此之外,母親的“我們”提醒了Mae,母親的身份並不只是母親,我們知道,我們理解,我們只是經常忘記,經常到幾乎不曾想起。

Mae的哥們狐狸Gregg和熊Angus是一對同性情侶,他們有許多問題要面對,小姐妹鱷魚Bea和父親相依為命,父女間的距離也是不近不遠。Mae離開家鄉有些時日,識別三日當刮目想看,Mae和朋友之間舊情猶在,但是某段沒有分享的人生經歷,和隨著時間淡忘的回憶,讓Mae對他們變得不很瞭解,這甚至讓Mae頻頻踩中朋友的雷點。

Mae可能真的沒心沒肺吧,她回到老家拖著工作了一天、身心俱疲的Bea出去玩,還勾搭Gregg早退出去鬼混,Angus對Mae來說,是那種朋友,朋友的朋友,很少兩個人單獨約著玩。Mae從沒說過“我需要幫助”或者“聽我說說話吧”這類宣洩的話,但是頻頻找朋友出去玩,甚至可以說有點粘人的行為,還是讓我相信她希望能讓朋友幫幫她。但是她的朋友和她同齡,自己的經歷也有限,更何況誰也沒什麼幫助人的能力,只能陪她玩玩。或許這也就夠了。

交工樂隊的《風神125》中唱到,“拜託,左鄰右舍,該睡覺了啊。不要讓他們問,為什麼要回來啊。”我想左鄰右舍的人們,想要問你為什麼要回來,卻不想讓你問他們為什麼不出去闖。

情感共鳴是一種令人流連忘返的情愫

遊戲中的角色或多或少都有現實的映射,伴隨著遊戲中一直緩緩流入心裡的微暖音樂,發呆變成了一種遊戲方式。某一句對話戳中了你的點,手指便不再繼續敲擊對話鍵,可是手又不放下去,只是在空中懸停,雙眼的焦點突然從屏幕向後延伸,自己都不清楚是要開始陷入自己的妄想世界,還是想透過映刻在屏幕上的角色和文字看穿倒映在黑色區域的自己的倒影。

移情是心理學的一個專用詞彙,代表著在心理催眠的過程中,醫生在對患者的分析過程中,患者對生活中的某些重要感情投射到醫生的身上。遊戲的最後,雖然是最後,但是明顯每個角色的麻煩並沒有解決。麻煩事或許就是這樣,除了不斷向你襲來外,解決某一個麻煩能夠緩和事情的進展,但是對於個人來說並不是萬零藥,能夠將其視作救命稻草的解決辦法是不存在的,只有不斷地奮鬥才是能夠好好生活下去的良藥。Mae從大秘密中走出來,但是輟學風波還沒有過去,Bea的父女關係依舊沒有緩和,而Gregg和Angus明顯還有很長的路要走。只不過,當他們克服當下的困難時,在遊戲的最後,他們有說有笑地又開始玩樂隊了。