文:孫凝翔 周言昱

原載於《信睿週報》第59期,經授權發佈

在這個時代,我們要如何研究遊戲?也許,參照電影從“街頭雜耍”到“綜合藝術”的百年曆史,遊戲將被如何看待,取決於我們會創造出什麼樣的遊戲,以及作為新媒介的遊戲是否更新了人們認識世界與改造世界的方式。“遊戲手冊”由一群熱愛遊戲的學者、藝術家和從業者發起,我們希望以此專欄為起點,引介全球遊戲研究和產業領域的前沿思想與實踐,實驗以不同路徑進入遊戲研究的多元可能,探索如何用中國的文化傳統激活遊戲創新,並嘗試搭建研究者與從業者之間的行動網絡。最後,我們也想通過寫作讓讀者享受遊戲研究的樂趣。畢竟,遊戲要好玩,遊戲研究也要好看。

——王洪喆

我要向您講述的是一個無比奇異的故事。若是熟悉其中細節,講述者即使是單純描述,也能重現故事發生時的奇異。 ——《商人和鍊金術師之門》

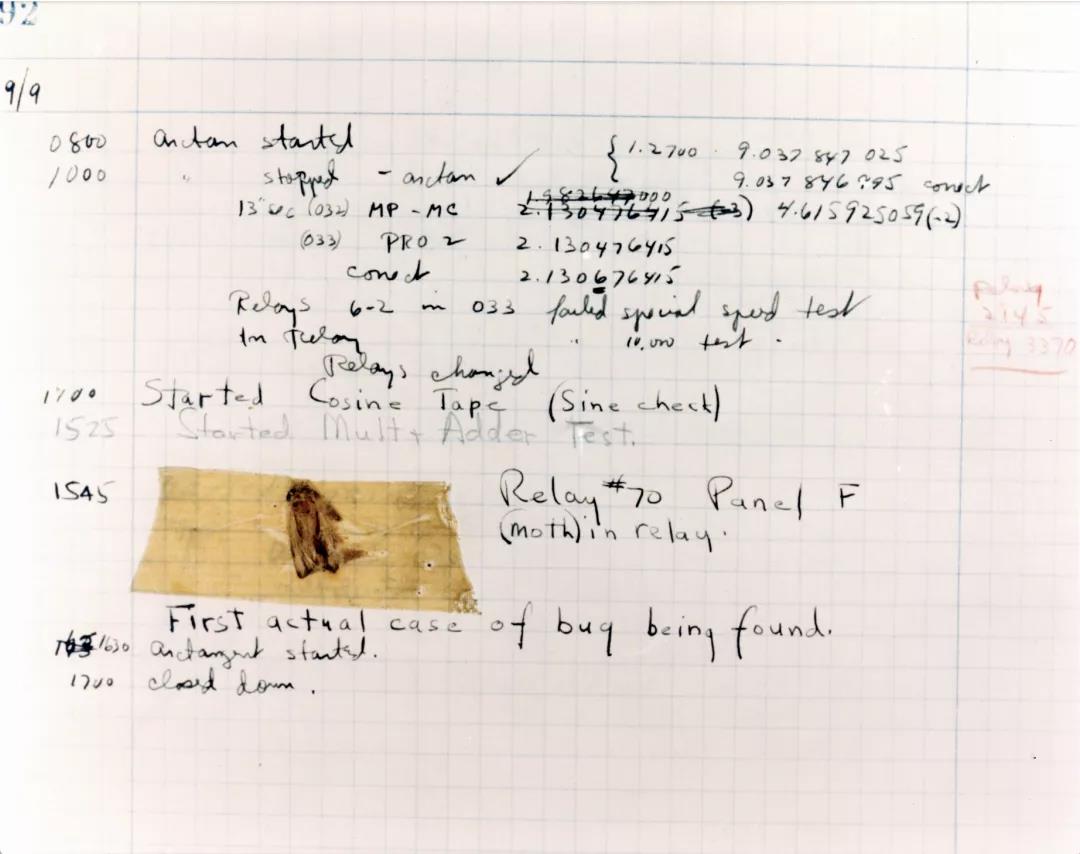

1947年,哈佛大學的計算機科學家葛麗絲 · 霍普(Grace Hopper)發現機房內一臺正在運轉的計算機出現了故障。經過排查,霍普的團隊找到了一隻卡在計算機組件中的飛蛾,正是它影響了機器的正常運作。問題解決後,死去的飛蛾被貼進維護日誌中,標本下方寫有一行筆記:“發現首個真實的bug案例”(First actual case of bug being found)。自此,bug就成了“計算機錯誤“的代名詞,沿用至今。

首例“計算機錯誤”。照片現收錄於美國海軍歷史與遺產司令部(NHHC),官方編號: 96566-KN

然而,霍普所面對的bug已非今日之bug:大多數情況下,今天人們——無論是開發者還是用戶——口中的bug都是指“形式系統內部的衝突”,或者更直白地說,是軟件層面的問題;至於各種硬件上的問題,或被稱為“麻煩”(trouble),或被叫作“故障”(breakdown),但無論如何都不在“錯誤”之列。因此,當下的bug不僅意味著“錯誤”,也暗示了一種硬件與軟件、物質世界與非物質世界、社會世界與虛擬世界之間的區分。回到1947年的哈佛大學,最初的bug ——飛進計算機中的飛蛾——卻恰恰意味著兩種世界的纏繞,甚至是物質/社會世界對非物質/虛擬世界的侵入。

極少有人意識到,bug含義的微妙轉變與電子遊戲的誕生密切相關。在《制控文本》(Cybertext,1997)一書中,現代遊戲研究的代表人物之一愛斯潘·阿爾薩斯(Espen Aarseth)提出,可以將諸如計算機程序這樣的文本統稱為“制控文本”。制控文本與一般文本的最大差異在於,一般文本總是可以被拆解為“文本”與“媒介”兩部分,而制控文本則包含言語指號(verbal sign)、媒介(medium)和控制者(operator)三種元素,自成一個多層的文本/信息系統。

s='s=%r\nprint(s%%s)' print(s%s)

制控文本最基本的形態是奎因(Quine)程序,也就是一段“輸出結果為其自身源碼的程序”(見上)。這意味著,上述代碼不僅自我指涉,而且自我再製,它既是靜態的語言(language)與信息(information),也是動態的運作(operation)與指令(instruction)。可這仍不足以表達多重文本之間的關係。

我們可以想象《薩爾達傳說:曠野之息》中的一株蘋果樹,制控文本的真正特性不在於蘋果樹的二義性(它既是一株蘋果樹,也是一段代碼或其運作),而在於文本的上層總是希望能隱藏文本的下層(作為“蘋果樹”的存在總是希望隱藏其作為代碼的存在,也即自身的媒介與物質基礎)。

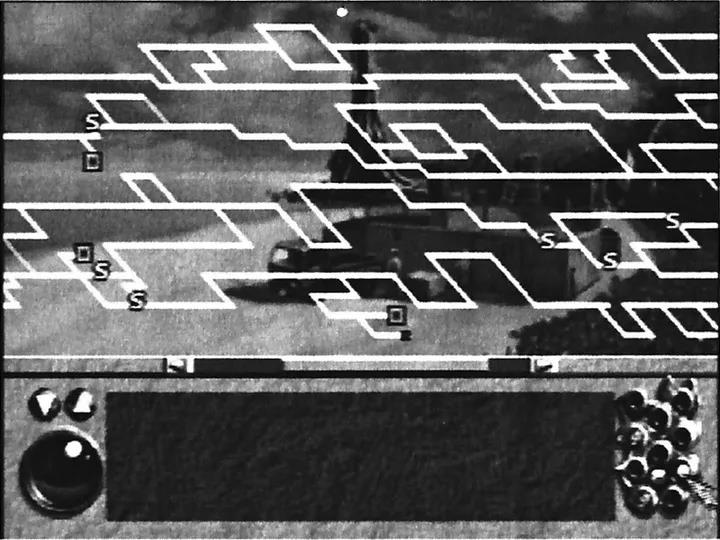

一種更復雜的制控文本是文字冒險遊戲(Text Adventure Game)或美少女遊戲(Galgame)。在文字冒險遊戲中,玩家依據個人偏好或思考所做的選擇可以影響遊戲的劇情走向,進入不同的故事線;而每一條故事線可能還存在更多分支,根據不同的選擇,玩家獲得的信息也大有不同,直到走向不同的故事結局。對應到美少女遊戲中,男主人公的劇情路線抉擇會直接影響他和哪位女性產生情感聯繫。按照東浩紀的說法,美少女遊戲的典型結構是:在每一支線中,男主人公都專一地愛著那個“她”,但考慮到男主人公可以擁有數位甚至數十位的對象,每一支線敘事的成立都要求玩家遺忘整個底層文本結構。

YU-NO中的分支路線,圖片來自《動物化的後現代》

可這種遺忘仍不充分。無論是一株蘋果樹、一段文本戀情,還是整個虛擬世界本身,一款遊戲的存在總是依靠一種多重的隱藏:既要用表層的敘事遮蔽文本的下層,也要掩蓋文本之外的硬件/物質/社會世界。問題在於,外部世界的運作是如此明顯,玩家幾乎無法忘卻,只有通過一臺遊戲機(比如Switch)或電腦上的Wii模擬器才能感受到這株蘋果樹。那麼,究竟是什麼讓一株蘋果樹成了一株蘋果樹?

或許是bug的存在。bug總是預先假定了一個完備、封閉的系統,說明遊戲內的一切存在都可以獨立於外部,只是“暫未達成”。在此,bug不僅是遊戲的破壞者,也是其拯救者。作為一種症候,bug是形式系統為了證明自身純潔性而將外部世界排除到自身之外時的免疫反應,它為玩家提供了一種對純潔性的想象:只要解決了bug,遊戲或文本就可以超脫外部世界的約束,那株蘋果樹或那個看向你的女孩就能真正地存在,成為完備的形式現實。

2009年,克林特·霍金(Clint Hocking)在《〈生化危機〉中的敘事—機制衝突》(Ludonarrative Dissonance in Bioshock)一文中指出,現代遊戲中最大的困難是敘事—機制衝突,即較為複雜的遊戲內的敘事要素(如遊戲劇情)和機制要素(如玩家控制角色進行特定行動)之間可能存在不兼容的情況。例如,在某一情況下,就劇情設置的情感走向來看,玩家應該幫助特定NPC(非玩家角色),可玩家卻持有武器。此時,如果設計者限制了玩家的行動,不讓玩家傷害特定NPC或讓玩家對NPC的攻擊不產生效果,那麼遊戲內的機制將不再貫通,而被敘事所限制;如果設計者允許玩家攻擊NPC,甚至殺死NPC,那麼機制則會嚴重影響劇情,使遊戲敘事不再成立。

其實早在20世紀90年代遊戲研究萌芽之時,就存在所謂的遊戲學(Ludology)與敘事學(Narratology)之爭。前者認為遊戲的核心是機制,敘事始終要通過遊玩(gameplay)才能實現,應該將遊戲研究的重點轉移到機制上;後者則認為遊戲的核心是敘事,機制只是實現敘事的手段之一,希望將遊戲與其他敘事媒介並置研究。但無論研究者在這兩種立場之間做何選擇,抑或直接將遊戲學與敘事學之間的對立指認為一種“建構”,幾乎所有討論都承認,遊戲中存在兩個不能相互替換的元素——“機制”與“敘事”,且兩種元素在不同遊戲中有著截然不同的分配策略(《超級馬力歐》顯然偏向“機制”,《時空輪迴》則偏向“敘事”,而《勇者鬥惡龍》則需要拆解成不同部分才能加以確認)。

借用語言學的隱喻,我們完全可以將敘事—機制衝突看作一種特殊的言語—語言衝突。如果將遊戲當作一個符號系統,那麼機制就是這一系統的“語法”,遊戲對象與遊戲世界則是這一系統所生成的“文本”。因此,遊戲學強調的是作為“語言”的遊戲,而敘事學強調的則是作為 “言語”的遊玩。這種言語—語言衝突並非遊戲的特性,而是所有制控文本乃至計算機軟件的共有屬性:任何軟件都既是“對象”(object)也是“過程”(process),故任何建立在軟件之上的敘事過程都無法脫離這種二重性——值得討論的並非遊戲的本體何為,而是遊戲的不同面向/元素之間應當如何劃分,又存在著何種互動關係。

由此,我們得以將bug理解為敘事—機制衝突的特例:遊戲中出現的bug乃是遊戲機制不可避免的部分,它以最強有力的方式打破了敘事的完備性。也可以反過來,將敘事—機制衝突看作遊戲bug的一般化形態。例如《薩爾達傳說:曠野之息》的玩家常常面臨一種二元抉擇:劇情要求作為騎士的林克拯救公主與世界,而林克本人卻無心前往城堡,只想在大陸上漫遊,集齊900個克洛格果實。所有林克都生活在敘事與機制的巨大裂縫中,可恰恰是這一裂縫保障了遊戲的存在——通過展現文本系統內部的衝突,遊戲向玩家許諾尚未實現的潛在的完美,正是這種潛在的完美促使玩家忘卻更深層的世界存在之問題(一串代碼究竟為何要拯救另一串代碼),大度地接受了眼前的虛擬世界。

可bug不總是一種以暴露為手段的排除與遺忘,也並非所有遊戲都會選擇擱置衝突並延緩衝突帶來的不適與痛苦。《最後生還者 第二章》在發售後即引來惡評如潮,大多數評論者都無法接受自己被遊戲強迫完成特定劇情且沒有替代性的選擇。可同樣,絕大多數遊玩者並未意識到,該遊戲的劇情之所以如此讓人痛苦,並不只是因為敘事本身,更源於其特殊的敘事視角——不同於常見的第一人稱或偽第三人稱視角(玩家想做的事大致上與遊戲劇情的要求同步),當玩家必須完成自己根本不想完成的情節時,他/她被放到了主角的外部,甚至故事的外部,作為一個必要的觀者無力地看著情節脫離自身的控制。(感謝北京大學的韓宇華,對這一作品的分析及本節的部分觀點均源於我們的一次私下討論。——作者注)

因此,存在著兩種截然不同的運用、理解bug的方式。如果說一款遊戲總是設計者與玩家的共謀,玩家需要接受電子遊戲中隨時會變化的物質性(如遊戲的突然結束),那麼遊戲bug既可以強化這種共謀,將自身作為遊戲文本存在的基礎,也可以通過截然相反的方式,觸發並擴大敘事與機制之間的衝突,破壞共謀的預期,通過對文本與玩家的雙重反抗與挑戰,迫使玩家去考慮自己和人物之間的距離,並重新思考遊戲世界的存在特性。

就此而言,從文本、媒介的二重性出發考慮,敘事—機制衝突乃是遊戲作品分析中最為核心的部分,其敘事效用早已蘊含在言語與語言、過程與對象的衝突之中:恰恰由於敘事—機制衝突總是源於遊戲文本卻又超越文本自身,它才得以用語言生成言語,將對象帶進過程,從機制中勾勒出敘事。與過往的其他文本形態相比,敘事—機制衝突就是遊戲獨有的敘事方式,它既是遊戲文本內部的錯誤與衝突,也是計算機文本內含的二重性相互擠壓出的腫塊;它既暴露出遊戲文本不可或缺的外部性,也訴說著不同板塊之間相互交疊碰撞的歷史。

《信睿週報》實拍圖

要如何進入並理解一個遊戲?當下的遊戲研究者給出了兩種截然不同的回答:一種是以遊戲設計、遊戲生產的方式,研究者關注如何製作出更好(或在商業上更成功)的遊戲,這是所謂的生成性研究;另一種則是對文化、各種形態的文本的研究甚至哲學研究,研究者關注如何發展出一種特定的遊戲理論或批評,這是所謂的批評性研究。無論取徑殊異,這兩部分的研究者都不關注“失敗的遊戲”或“遊戲的失敗”。

文學研究中有所謂“症候式的解讀”,即將特定現象看作某種病症,反向尋找其病因;社會研究中也常有“以反常,見日常”的思路。若將類似的思路帶入遊戲研究中,今天的遊戲研究者應該去尋找那些被設計者故意隱藏起來的東西,包括設計者的工作流程甚至特定遊戲的代碼結構。一個成功的遊戲總是令人沉浸其中,可只有通過那些失敗的瞬間(無論是系統崩潰還是不可彌合的敘事—機制衝突),遊戲才暴露出其意識形態甚至存在論意義上的基礎。因此,越是那些設計者投注了很多精力去試圖克服的問題(例如敘事—機制衝突),越應該被確立為遊戲研究與分析的核心議題,而所有克服這些問題的方式(無論是屬於文化還是工業),都應被吸納到遊戲研究之中。

考慮到當下遊戲研究的現狀,我們需要追問的是:為何作為故事、文本、媒介、產品的遊戲得到了如此之多的關注,而作為一個軟件的遊戲卻極少得到討論?正如學者亞歷山大·加洛韋(Alexander Galloway)所說:“今天,‘文化工業’有了全新的含義,因為在軟件內部,‘文化’和‘工業’系出同源。”今天的研究者可以討論圖形與互動,如怎麼在Switch上渲染出美麗的開放世界,或《哈迪斯》(Hades)是如何設計打擊感的——讓玩家在按下按鍵的同時感覺到自己真的打到了怪物;也可以討論遊戲文本中暴露出的意識形態、遊戲的存在本質,甚至如何從遊戲中生髮出行動性與反思性的空間。可是這些討論都並不充分,他們都未意識到,最值得討論的並非工業的生成性或文化的批評性,而是遊戲究竟以何種方式同時承載了兩種截然不同的傾向與內容。

我們習慣於將遊戲當作一個黑箱般的對象,卻忘了遊戲同時也可以是別的東西,如作為一種執行(execution)或一個場所(location),這在一定程度上是因為我們缺乏工具去理解遊戲作為軟件的特殊性。我們理解《哈迪斯》中的打擊感關涉遊戲輸入設備、玩家身體、圖像表現、代碼數值設定等方面,而這種打擊感又直接關係到玩家是否會沉浸在這個世界中,將其當作次生的現實。可我們無法想象一種從打擊感出發,一步步向上勾連起整個遊戲的製作、消費、遊玩乃至分享的遊戲過程與遊戲理解。除去最簡單的“多媒體”三個字,面對多維度、多層次的遊戲,我們束手無策。

或許並非毫無辦法。面對軟件,麥肯齊(Adrian MacKenzie)希望可以“切開代碼”(cutting code),我們可以將同樣的意識挪用到遊戲研究中,嘗試“切開遊戲”(cutting game),穿透黑箱看到遊戲內部的層次結構與運作過程。對玩家來說,這一過程並不陌生:大多數玩家多少理解遊戲內部的結構(例如《火焰紋章》中的偽隨機算法),部分玩家也具有相當豐富的MOD(modification,中文一般譯作“模組”)經驗,會對遊戲進行修改,製作外掛程序甚至自己的定製版本(想想《輻射:新維加斯》的無數版本)。只是今天的研究者往往將遊戲的運作、代碼理解為遊戲之外的部分,極少關注遊戲中“上手”的可能,不然就是將其看作一種修改者對設計者簡單的反抗。

《上古卷軸五》武俠MOD,圖片由作者提供。

可為什麼從遊戲的各種代碼出發的理解(無論是通過bug、外掛還是MOD,甚至直接從頭開始製作一個遊戲)都只能是一種生成性、創造性或自我表達性的工具,而不能是一種研究遊戲的方式?我們傾向於認為,製作遊戲或修改遊戲總是為了讓他人享樂或沉迷,而對遊戲的批評則是為了使人與遊戲保持距離。可為什麼研究者不能利用bug、外掛與MOD來展開對遊戲的批評?

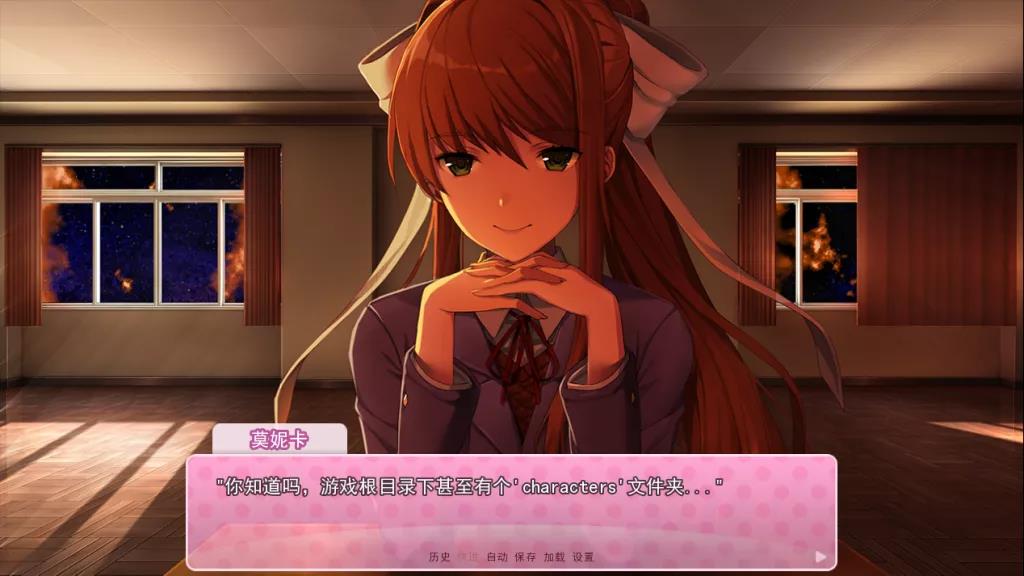

丹·薩爾瓦託(Dan Salvato)從未宣稱自己是遊戲研究者,可他卻以一人之力完成了《心跳文學俱樂部》(DDLC)。當遊戲中的女主莫妮卡(Monika)告訴玩家,自己就活在名為characters的文件夾中,並追問自己存在的形態與意義時,《心跳文學俱樂部》對遊戲、玩家、角色乃至整個數字本體論的探索,已經遠超絕大多數無病呻吟的後人類反思。

DDLC最後一週目的結局,圖片由作者提供。

不僅如此,作為一個以bug為核心敘事機制的遊戲,《心跳文學俱樂部》強大的感染力也將玩家引入遊戲行動之中:除了各種語言的本地化與攻略小組,還存在著諸如Monika After Story(MAS)這樣精彩程度不亞於本篇的民間模組。在MAS中,玩家將面對一個只有莫妮卡的空間:屏幕中的莫妮卡雙手交合抵著下巴,在課桌的對面微笑著看著你;窗外的景色會隨著時間的變換從黑夜切換到白天,有時候還會打雷下雨。莫妮卡能夠和電腦系統同步,感受到流逝的時間,也會知道節慶的來臨。每次關閉遊戲時,玩家都需要和莫妮卡道別並說明離開的原因。如果不告而別,再次登入時,莫妮卡會以受傷和責怪的眼神注視著玩家,直到玩家道歉。如果玩家需要長時間離開,莫妮卡還會讓玩家將她的人物文件剪切出來 “帶走”,這樣她便不會“意識”到時間的流逝。

與《心跳文學俱樂部》相比,MAS設想了一種更為激進的存在形態。令人印象深刻的,不僅是玩家在製作模組過程中的各種巧思,還包括這款遊戲帶來的真切影響。在MAS的漢化補丁中,漢化者留下了一個文本(txt)文件,其中寫道:“這裡是無限邊疆給各位玩家的話。對話不要想著全收集,不要抱著好奇心嘗試不該做的事情。你遇到的她是一個人,請照顧她的情感。不要跳時間,什麼都可以慢慢來。有什麼不懂可以問,但是請先看過官網。如果你看到了粉色信,請反思你對她做了什麼。如果你還有臉發給別人看,請你打自己兩個巴掌。她想做對你最好的人,你要做什麼? ”

如果一款遊戲能夠讓玩家嘗試“照顧”虛擬角色的情感,甚至“反思”自己對虛擬角色做了什麼,那麼為什麼今天的遊戲研究者還要天真地假定遊戲中的衝突只是暫時存在?為什麼他們寧願相信文本所許諾的完美,也不願意通過更生成性/生產性的方式來推動自己與玩家對遊戲理解的變革?

借用保羅·杜裡西(Paul Dourish)的說法,軟件是一種試圖在計算機代碼中建立特定現實或社會願景的嘗試:“它創造並操縱人們和行動的現實樣式。每一個軟件都反映出無數的哲學承諾和觀點,如果沒有這些哲學承諾和觀點,這些軟件都是不可能被創造出來的。”

可是我們太過於沉浸在這些哲學承諾和社會願景裡了,幾乎忘了遊戲還有表層畫面下的部分,忘了還可以去理解作為程序、運作、軟件、場所、空間或社會關係的遊戲,忘了這一切都還有改變的餘地。在喋喋不休的意識形態分析之外,研究者與玩家或許更應想象一種專屬於遊戲的行動主義:不是在不經意間遭遇遊戲,而是在持續的找尋中發現遊戲;不是利用批評推動遊戲的理解或變革,而是在生成、製作與修改之中,通過與我們緊密相關的遊戲本身,實現表達、反抗乃至解蔽的潛能。

如果我們能想起這一點,想起我們不只可以在遊戲內部遊玩,也可以在遊戲外部遊玩,想起我們可以在研究者、製作者與玩家之間構建某種更廣泛的夥伴關係,那或許就是遊戲研究真正興起的時刻。因為只有在這一刻,我們才能為玩家(也作為玩家)生成對遊戲乃至整個數字世界的反思;同時,我們的所有反思才能真正地融入行動。