前言

本文是嘗試為推理作品搭建的框架展示,雖然從決定寫到完成隔了一段時間,但實際補起相關知識還是太匆忙,該框架仍不算可靠與豐滿,若有讀者收穫啟迪,甚至幫忙修修補補是最好了。本人並無多少邏輯學基礎且本篇並非學術,可能含有信仰一躍或借用概念錯誤,且供一掃。文中有少量邊角內容被隱匿,只是因為之後我寫推理小說要用,防劇透,不影響大局。

參考文獻放在豆列:https://www.douban.com/doulist/160531406/

本文劇透的內容有:遊戲《Stephen's Sausage Roll》前三章的部分內容,遊戲《怪獸遠征》的極早期內容,動畫《名偵探柯南》詛咒假面的冷笑,小說《鐘錶館謎案》,小說/影視《愛的成人式》一個要點。

1 定義

首先,簡略地說,推理就是從前提到結論。而此處的作品指封裝好的人工產物,其內容是有限的,不包含劇本殺、實地尋寶、法律推理、密室逃脫等推理活動。

推理普遍存在於文學作品和日常語言中(如果……那麼……),所以將含有推理的作品都視為推理作品是不合適的。那麼把結構複雜、推理佔比高的作品稱為推理作品呢?若採用這個方案,推理作品會衰變為“推理元素”,在判斷一部作品是否是推理小說上,反而可能會違揹我們的直覺(如XX的推理佔比實際並沒有超過X%)。

讓我們從推理小說入手,對推理小說而言,這種區分須從它和其他文學的區別出發。可以發現,作者與讀者對待推理小說中“不合常理”“不合邏輯”之情況,均是與其他文學不同的。當一部懸疑色彩濃重的小說最終使用怪力亂神作解釋時,將其預期為推理小說的讀者會有所不滿,且若作者不將作品定位為推理小說,他似乎沒有回應讀者的必要。相對的,若宣傳聲稱這是推理小說,讀者這一批評就被視為有力的。

也即選擇推理小說這一題材,某種隱形的契約便建立了,作者在違背該契約時,讀者能夠進行反駁。推理小說中常見借人物之口否定錯誤猜想,即為作者在強調他的契約承諾。

推理作者不能無須承擔責任的自由表達,他是在進行一種理性的推理活動;作者聲明內容、進行推理不是期望讀者不假思索的順暢的接受,而是期望讀者能夠合理的判斷——這些恰都是論證的一般特性。

參考《論證理論手冊》中給論證的定義:論證是一個交際與交互行為的複合體,其目的是通過提出一組論證者可以為此負責的、能使理性裁判者通過合理評判接受爭議立場的命題來消除論證者與聽眾之間存在的意見分歧。

將作者視為論證者而讀者視為聽眾的話,可以確認推理小說中是蘊含著論證的,但將蘊含論證作為定義不能成立,文學作品中關於倫理學、哲學的複雜論證並不罕見。我們需更進一步,推理小說的論證結束時,基本也到了章節末尾,且推理小說的論證是其要達成的主要目標,而其他文學作品中出現的論證,往往沒有這種“希望總結陳詞說服讀者”的中文作文傾向。所以不妨將整個推理小說當作論證看待,案件最終解釋即是作者的主張。

暫且放置該定義,後續再進一步細化。現在的問題是,讀者是如何基於虛構句子進行推理甚至評價論證的?虛構句子是不保真的,論證不滿足事實要求。

從形式有效性入手當然是可以,如:

● 假設前提1:所有龍都會飛。

● 假設前提2:甲是一條龍。

● 結論:甲會飛。

這是形式有效的。

作品內部框架的矛盾也可被指出,如前文提到所有龍都會飛,而後文無理由的出現了不會飛的龍,這實際上是在判斷作者是否遵循自己設定的規則。

但對於剩餘的虛構內容,讀者似乎無法發力。小說中的虛構句子都是在規定下成立的(此處參考約翰·伍茲《虛構及其邏輯》採用規定主義形式),文學虛構以真實世界為基礎,作者與讀者首先共享真實世界的事實,然後作者提供給讀者新的信念,而一旦讀者接受了規定,那麼就接受了規定的全部。

然而推理作者並不能利用他的“最終解釋權”說服一切,當推理小說讀者讀到“XX因為過於憤怒變成了怪物所以能打穿牆壁”之類時,相信還是中止了。這並非是推理小說只能嚴格基於現實,在設定系推理中,作者如果事先聲明瞭“憤怒能使人變為怪物”的規則,這種超現實似乎就變得可以接受了。

這是因為論證者要保證自己的說服力,就必須考慮雙方的共有知識,默認情況下就是基於現實世界的,虛構寄生於現實。如果作者引入了新的知識,那麼他必須聲明,且使故事與新知識匹配以增加說服力,即遵守最大解釋原則:如小說引入設定“憤怒讓人變成怪物”,那麼這一設定必須能合理解釋所有相關事件,例如牆壁被擊穿、目擊者反應等,而不能僅是孤立存在。

上述原則便是推理小說(即論證)中的隱含契約,它在讀者閱讀之前甚至作者寫作之前。隱含契約可以理解為推理作品的語用前提,它明確了推理小說中作者與讀者之間的互動規則:作者需提供足夠的信息以支持合理推斷,而讀者則依據這些信息評估論證的好壞。

契約的歷史可以追溯到推理小說早期的守則,例如“十誡”“二十條”,它們試圖通過規範明確化隱含契約。這些規則因其嚴苛與侷限性而不再普遍適用,但其核心精神——對邏輯嚴謹和信息完整的要求——仍然貫穿於現代推理作品中。

在圖爾敏模型中,“保證”(Warrant)是連接證據和主張的邏輯橋樑,通常是未被明說的規則或原則。如果保證足夠通俗易懂,它就無須支撐(Backing),否則則需要進一步支撐。而隱含契約可以被視為一種更宏觀的語用規則。它不僅約束作者的論證過程,同時為讀者提供合理的推理空間,使讀者能夠公平地參與解謎並評價論證的質量。

隱含契約的核心內容可以概括為:作者需通過結構嚴謹、信息充足的論證,保證作品的說服力。這種對說服力的要求,也是推理作品整體能被視為論證的重要依據。(說服力在第二章會進一步展開)

前面重點討論了推理小說,順著考慮推理漫畫、影視之情況,它們依然可以轉化為虛構句子處理,只是信息呈現的方式相異,可與推理小說歸為同一大類。我主要討論使用推理小說,一是因為推理小說相對積澱豐厚;二是我比較熟悉,其他媒介的獨特之處有機會再開新篇討論。

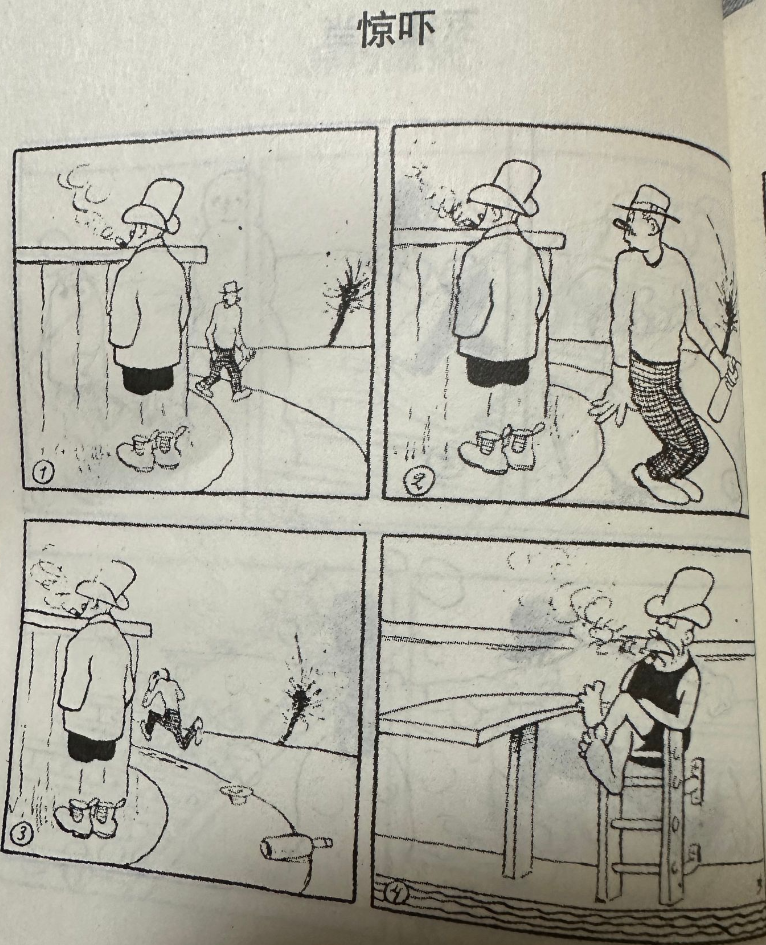

《阿達姆松》

而另外一種大的類型,則是邏輯解謎遊戲(以下簡稱解謎遊戲)。

這裡討論的解謎遊戲以(完全無猜的)掃雷和各種推箱子類遊戲為代表例,它們具有封閉性。遊戲在一個有限的地圖空間內展開,規則是有限而固定的,玩家可以通過邏輯推理得出所有可能的操作和結果。

首先考慮其虛構的問題,設想一個外星人制作的類推箱遊戲機出現,完成一些操作(解開謎題)後會有掉落物反饋,這當然會被我們視為事實。我們與遊戲系統交互無須理解內部代碼如何,進一步思考,玩家可以是現代人、古代人、原始人,對遊戲規則的總結亦基於直接實踐經驗的總結,並非基於虛構。

至於遊戲內發生的,雖然“雷”“箱子”均有指稱且沒有所指物,但我們可以繞過虛構層,直接陳述玩家的輸入輸出行為,即“按方向鍵推動箱子”替換為“按下方向鍵後,屏幕上的亮色像素區域在刷新間隔中,逐步點亮按鍵方向上的新像素,同時熄滅原位置的像素”云云,這不是規定下的虛構,不需短橫線在前。

是否基於事實,便是兩大類推理作品最大的區別(而非是否能夠互動),《逆轉裁判》《奧伯拉丁的迴歸》《金偶像謎案》這樣的遊戲雖然可以交互,但依然是基於虛構句子的,和推理小說屬於同一大類。

兩大類推理作品的相同點即是他們都可被視為論證。前一類基於虛構的推理已說明了,而在解謎遊戲中,作者論證的跡象沒有那麼明顯,甚至會讓玩家產生是自己論證完成的錯覺。實際上,即使玩家的解法與作者預想的不同,依然是在論證框架內的,作者只需證明關卡可解,關卡的狀態和規則集承擔了背景、論據甚至結論等多重角色。在演繹推理中,信息是不增加的,玩家的動態過程是將信息顯化了,這也同時“顯化”了作者的論證。

這類似於數學中的“防禦性證明”(該詞借於視頻):在證明過程中(有意或者無意中)僅保留了用於驗證證明正確性的最少信息,從而達到隱藏自己證明思路和解決問題的方法的目的。

“當一幢建築物完成時,應該把腳手架拆除乾淨。”——高斯

解謎遊戲的關卡便是做了類似處理的證明(強調顯示正確性,隱匿具體步驟),玩家受引導的一步步只是在驗證作者的論證。一個關卡完成後,那關卡就成為了新的論據,這種循環將一直持續到遊戲完成——論證完畢,在此規則集中出現的這些關卡均可解。

最後還有一點需要補丁,為了排除哲學文本,需將推理作品明確限定在特定問題上。最終定義如下:推理作品是邏輯框架和問題域有限、人工構建的創作性產物,其特徵是通過推理解決具體問題或揭示特定真相,且整體可視為對某一事件或現象進行解釋或證明的論證。

推理作品可分為虛構基和事實基兩大類,前者因為虛構句子本身的開放,一般是基於非演繹推理展開(不含辛迪卡說的“福爾摩斯式演繹”);後者因為規則集和狀態空間本身的封閉,一般是基於演繹推理展開。

後面三個章節會分別闡述推理作品獨有的三個評價維度:說服力、複雜度和聯想張力,這三個維度並不是評價推理作品可以使用的所有,因為作品媒介本身(小說、漫畫……)還有自身美學的評價框架。推理前綴於作品,只是額外增加了一套枷鎖,追求理智的核心不斷與(虛構基的)美學框架產生衝突,這點放在最後討論。

2 說服力

推理作品可以被視為論證,因此對論證的評價標準自然可以引入到推理作品中,我們順流而下,首先討論這一維度。

在這裡,我使用說服力作為核心概念。一個論證的好壞與說服力密切相關,但並不完全等同。嚴謹縝密的論證可能因修辭不佳或情感缺乏而未能成功傳達;相反,邏輯存在缺陷的論證也可能因情感渲染或修辭得當而被受眾接受。

由於我們的評價對象是創作作品,論證科學性的缺損並不會使其徹底崩塌。因此,如果一部推理作品能夠利用修辭及情感壓倒其他因素,成功實現強大的說服效果,這種出色表現也可被承認。但接下來我們不關注這些手法,專注於核心的邏輯說服力(也可以替換為合理性、公平性),而非輔助性的修辭說服力。

2.1 事實基推理

2.1.1隱含契約

事實基推理(即解謎遊戲)的第一說服力建立在玩家對隱含契約的信任之上。一旦關卡被呈現在玩家面前,玩家就默認它是可解的,無論初始狀態多麼複雜、不直觀。可以將這種信任比喻為觀看魔術或雜技表演:儘管觀眾可能一時無法理解“鴿子如何從帽子中飛出”或“表演者如何從喉嚨拔出長劍”,他們仍然接受這些現象“確實發生”且“遵循特定規則”。

有一種特殊情況會導致這種天然的說服力被削弱,即關卡經由程序生成,此時若出現了一眼難以通過的關卡,玩家需要信任作者編寫的程序,這相比起信任作者手工打磨測試的關卡要困難些。同時本篇主要考慮離散的解謎,涉及到連續動作的情況,論證自然也會被“這裡是不是技術操作問題”干擾而導致說服力下降。

2.1.2關卡狀態

前文提到關卡的狀態和規則集承擔了背景、論據等多重角色,所以這裡不拆分出來而是統一在“關卡狀態”下展開。

關卡的初始狀態作為背景及論據,越簡單、直白、易懂,說服力自然越強。

而在解謎的動態過程中,即論證過程中,關卡狀態不斷變化,我們可以將玩家的行動視為發起話步,如果話步都得到了恰當的回應,那麼關卡是具有說服力的。

每個節點狀態都類似於初始狀態,玩家從該狀態推到下一狀態的距離越近、指向越明顯,也就是說作者的回應話步越清晰,說服力就越強。用各種方法明確節點也能幫助玩家確認,如Fish Fillets系列中,按下撤回鍵不是撤回上一步而是到上一個關卡節點。

而在玩家選擇錯誤的路線時,遊戲給予的反饋越及時、明顯,說服力便越強,如在玩家完成整個錯誤路線前,提前在路線中放置障礙以阻攔,這說明作者提前準備好了對此的回應。反之,若玩家發現了預想外的通關路線(如通關了但沒有使用關卡中的某個道具),說明作者於此的回應有缺失。

2.1.3規則集

規則集涉及新知識的掌握問題。當遊戲未通過文字或圖片影像直接呈現規則時,玩家需要通過認知與實踐逐步理解新規則。此時,最強大的說服力來源於規則獨有的清晰反饋。

例如,玩家踩下紅色按鈕,紅色門立即打開。這種視覺或聽覺反饋幫助玩家快速理解規則並建立邏輯聯繫。而當紅色按鈕與紅色門被設置在玩家必經之路上,作者通過強制的嘗試和直觀反饋(包括視覺、聽覺等)完成了規則的教學,強化了說服力。

2.1.4論證整體

考慮到遊戲包含多個關卡,關卡間銜接流暢、規則集和諧一致也是說服力的重要來源。

如果關卡間跳躍過大、前一個關卡學習的知識久久不能作為論據使用,或是新關卡引入了過多的新知識,玩家就會懷疑自己的判斷,從而質疑遊戲傳達知識是否合理;而如果規則集不和諧,紅色按鈕對應藍色門,甚至在不同關卡中按鈕與門的對應關係不穩定(如有時開紅色門,有時開藍色門),則會使人質疑遊戲是否由固定可靠的規則集驅動。

總結起來,除了基於信任的天然的說服力之外,關卡狀態的簡明與否、規則機制反饋清晰與否、整體和諧流暢與否,也都是影響解謎遊戲說服力的重要因素。

2.2 虛構基推理

2.2.1前提

虛構基推理的隱含契約並不像事實基推理那樣強效,不過它仍在隱含受眾的接受框架中起作用,至少現今,推理作品的隱含受眾會更能接受人物和一些論證不相關情節的誇張輕浮,這是作為虛構基推理本身的說服力優勢。

但更有效的前提是作者自行追加的承諾,也就是將不明確、不統一的隱含契約挑一些出來,如在小說中插入一頁“挑戰書”擺出問題,又如雷鈞《黃》直接於故事開始前聲明“本書存在敘述性詭計”,這種屬於非虛構句子的作者聲明自然是可靠的,也框顯了一塊與讀者的共同知識,使人有跡可循。

2.2.2背景

此處所說的背景即作品中各種虛構所暗示存在的那個世界,幾乎所有的句子都參與了對背景的填充構建,背景的作用是為論證提供一個合理的、連貫的語境,如果將推理主幹梳理成思維導圖,背景便是導圖的基底。

在基於現實背景的推理作品中,讀者會默認背景框架與現實一致。例如,即使案件發生在孤島之上,讀者也假設孤島之外的世界在正常運轉。通過描寫日常生活或其他細節,作者可以進一步填充背景、強化這種信念,增強說服力。

而對於不基於現實的設定系作品來說,作者需遵循最大解釋原則,同時考慮到受眾的接受框架,在一個高魔的虛構背景下,默認沒有人可以飛行反而是反常的、需要說明的。

還有一些設定系作品基於現實,但做了較大的改動,不可避免的要和熟悉的現實產生衝突,而作者往往不會提出一套詳盡的相關理論(已寫出的設定算作論據),如引入了時間旅行設定,卻完全忽視穿越帶來的蝴蝶效應,這可能與受眾所默認的時間旅行框架不符,會稍微損害背景的說服力。

有時人物的設定上不合常識(如超級初中生偵探),是通過這一反常為更多基於現實但進行了誇張化的設定作鋪墊(如富豪花錢蓋建築師看了都難以理解的奇葩房子),這對於部分受眾而言也會降低說服力。

無論如何,推理作品的背景必須建立在科學世界的基礎上,可以接受科幻或奇幻基底,但“科外幻”是不能接受的,它否定了推理的因果關係。(概念見甘丹·梅亞蘇)

2.2.3論據

2.2.3.1故事

若將虛構基推理中的信息分為論據和其它,會發現論證直接使用到的論據,僅僅是作品的一小部分,虛構基作品被大量的無關信息填充,除了上一節提到填充背景的細節,還有純粹冗餘的景物描寫,甚至誤導性的線索。

這些是必要的嗎?考慮一種特殊的形式,即一些推理論壇中會出現的推理謎題(此處不考慮接近於小說的謎題),極端一些的接近於只保留論據和論證的設想,為什麼更常見的推理小說沒有采取這種形式?

茨維坦·託多羅夫在《偵探小說類型學》中說:“我們從這些被稱作推理小說的早期偵探小說中發現了一種二重性,我們正是要順著它去描述偵探小說。偵探小說不是包含一個故事,而是兩個:犯罪的故事和偵破的故事……第一個故事,即犯罪的故事,在第二個故事(即這本小說)開始前就結束了……第一個故事對應的是素材——它們是我們生活中相類似的種種事件;第二個故事對應的是演繹方法——詳細的敘事乃至作者所採用的一切文學手段。”

儘管這是對於早期偵探推理小說的總結,但他指出的素材與演繹恰好說明了謎題缺失的部分,即第一個故事(極端一些的可能連第二個偵破的故事都未完成)。推理謎題的線索零散的攤開在桌上,它們似是憑空出現,這比起小說中調查得來的線索說服力就更差一些。

在謎題作者公佈答案前,受眾會自覺或不自覺的填補著線索背後的信息,以完成未被講述的故事,此種自行添加信息的行為也可能會使共有知識有所差異,從而損害論證的說服力。

所以完成一個故事是虛構基推理難以拋開的基礎。

2.2.3.2信息

我將虛構基推理中的論據之外信息分為四類:重複信息,誤導信息,連接信息,冗餘信息。

重複信息:對已經給出的線索進行確認,是一種強調,有作者在指引的感覺,這類信息往往佔比不多,起到一定輔助推理的作用。如在房間內的鏡頭已經可見外面下雨,但之後又專門給了一個雨景;又如“他再次確認了A的呼吸,看來A是真的死了”。

誤導信息:故意誤導受眾,引出錯誤的推理方向。此類信息的作用稍後會提到。

連接信息:故事的潤滑劑,能幫助受眾理解。如“偵探走進房間,環顧四周,看見桌上的文件夾。”

冗餘信息:除論據和以上幾類信息的均為冗餘信息,重複信息中所說的雨景如果不屬於線索,對推理沒有幫助,則被視為冗餘信息。同時,大部分修辭都可以視為冗餘的,甚至干擾的,影響了信息的顯隱性。

雖然如上文所說,世界的細節需要填補、故事需要完成,但僅以這些要求來看,推理作品中的冗餘信息依然是過量的(連接信息便可承擔一部分了),與主幹推理無關的“水文”事件更是整體都可以被視為冗餘。冗餘信息過多無疑會稀釋論據濃度,還會使受眾對早期接收論據的敏感度下降,隱去一些新的共有知識。謹慎地說,作品體量不變的情況下,冗餘信息佔比越多,說服力越低。

2.2.3.3人物

關於敘述者,顯然,敘述者的可靠程度越高、可靠敘述的佔比越多,說服力就越強。推理作品大部分情況下敘述都可靠(這也區別於懸疑驚悚),即使是敘述性詭計,作者也不徹底隱去揭示詭計的關鍵信息,只是利用技巧將其變得不易察覺。

當作品中人物承擔敘述責任(嵌套敘述)時,證人可能因偏見或記憶模糊提供誤導性陳述,犯人很可能會提供錯誤的關鍵信息。這需要讀者進行識別,曾經偵探方具有接近隱含作者的可靠度,他們往往不會說謊,這已隨著時間越來越不適用。

關於人物在作品中的表現,首先要保證前後不矛盾,即一致性越高越具有說服力。

其次是辨識度越強越具有說服力,這可以幫助受眾梳理信息,塑造不同性格的人物也有提高信息辨識度的考慮,這也是推理作品中人物之言語行動各不相同的支持之一。

最後是可預測性越強越具有說服力。在一些推理作品的最終論證中,忽然會多出一段對人物所作所為的推測,在之前這些行動未被敘述,這種大長段推理除了基於物證,還要求人物的行動能被預測並置入推理環節。

查特曼將人物看作特性的聚合,我於此更進一步,將特性視為無限的輸入-輸出的聚合。

單個特性中對於所有輸入,都有唯一固定搭配的輸出,這是無干預下必然生效的。如果人物具有狂暴的特性,那麼輸入“被打了一拳”時,他就輸出回擊;而如果人物具有謹慎的特性,那麼輸入“被打了一拳”時,他就輸出不回擊。但如果他同時具有這兩種特性,他的輸出就難以確定,如果前文強調了他的狂暴,則或許有75%概率還手,如果沒有則或許有50%的概率還手……總之無法推理。

所以特性越少,特性衝突就越少,人物就越可預測。

推理作品常常使用重複來固定人物,人物總是會重複他們的思維模式和行為,這也是一致性的要求。還有一些作品直接描寫輸入-輸出,如白井智之常寫奇異病症反應(他得了XX病所以他被輸入XX時必然輸出XX),這就完全可以作為論據參與到推理鏈條中。

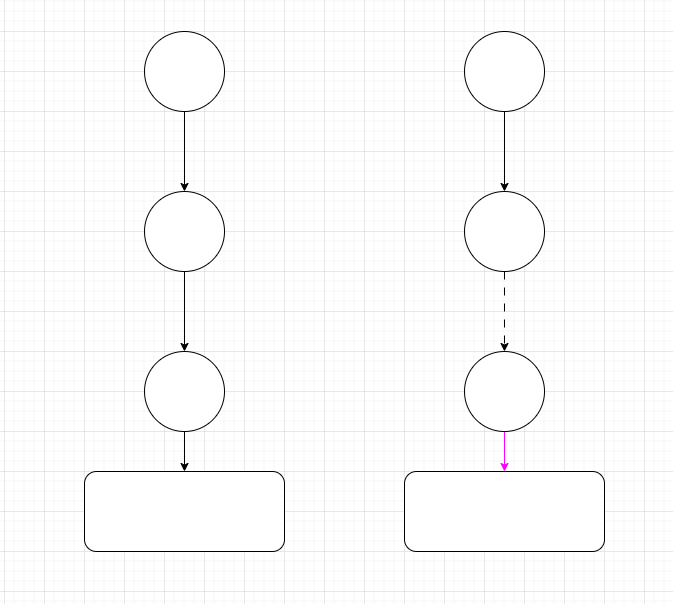

2.2.4論證過程

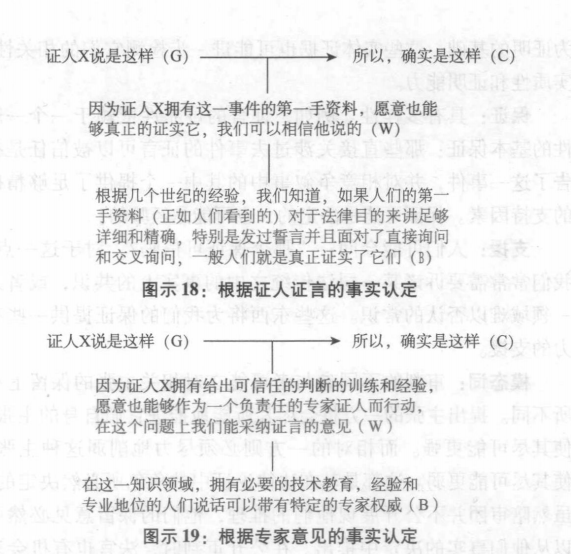

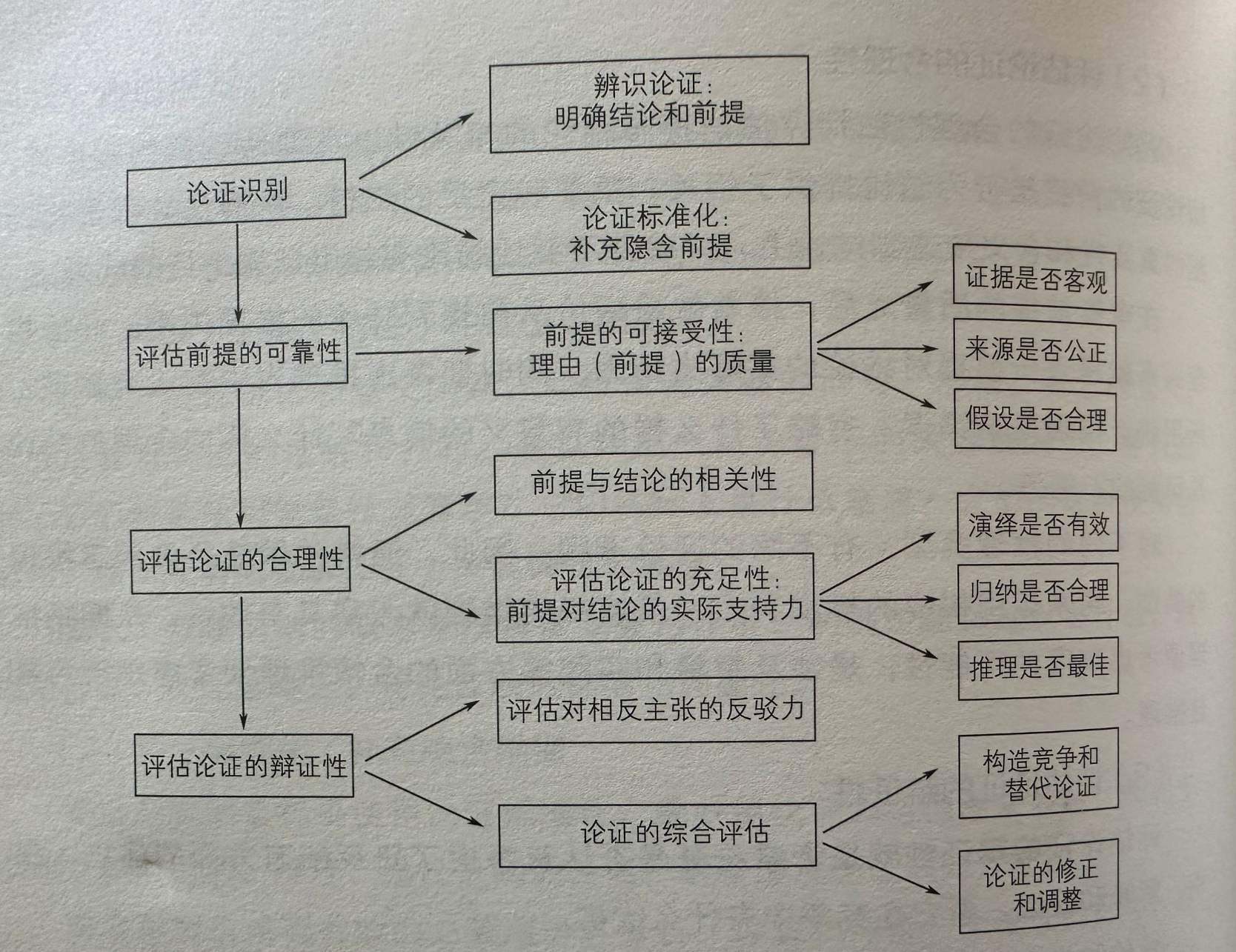

對論證過程的評價,這裡參考科學論證的模型,識別出論證後,要依次評估前提的可靠性、論證的合理性、論證的辯證性。詳見下圖。

對於前提的可靠性在虛構基推理的表現,前幾個小節已經說明了。論證的辯證性這一點需要稍微展開。

在推理作品中也可能存在不止一種論證導向最終結果,若指出存在一種新的論證,相較於原本的更簡潔合理,那麼原論證的說服力就會下降。推理作品中對於偽解答的反駁即是否認一些選項突出真解答的唯一性,和事實基不同的是,虛構基的作者無法預測受眾會不會提出競爭論證、也不知道競爭論證的具體形態,他只能選取一些代表性的路徑進行否決。一般來說,作者的反駁越全面、越恰當,說服力就越強。

總體來說,一個環節(如某個論據)的出錯不會使全篇崩塌,即使那是很關鍵的一環,也只是讓說服力大幅下降,因為要牢記我們是在作者的虛構基礎上談論這些的,它們本身就沒有真正因果關聯。

3 複雜度

上一章中解釋說服力時,容易發現,只要推理作品設計簡單直白的結構,他就更容易獲得強大的說服力,但獲得認可的推理作品往往不是關卡難度均停留在1-1這樣簡單直白的作品,這也引出了推理作品一個普遍的追求,即推理的複雜度——不僅是要完成一個說服力強的論證,更應該是要完成一個說服力強的複雜論證。

3.1論據密度

論據的密度越大,作品的複雜度就越高。雖然少量論據基礎未必導不出長邏輯鏈,但多論據必然將支持起一個龐大的論證。

在事實基推理中,關卡內的緊湊程度,大世界的謎題密度即是論據密度。不過在解謎遊戲中,密度往往是極高的,只有混雜其他元素的遊戲才會有密度不足的可能。

在虛構基推理中,冗餘信息佔比越少,論據佔比越多則密度越大,上一章說服力更強調論據的顯隱性,不過是否對論據加以修辭並不太影響論據密度。

3.2論證密度

論證密度越大,也就是論證越多,作品的複雜度就越高。

在事實基推理中,論證的過程在關卡內體現為作者預設的話步回應,這和上一章提到的情況一致。大世界的謎題密度也同時作為論證密度,因為關卡同時承擔論據和論證的責任。

在虛構基推理中,論證的密度如字面義,不過需要指出的是,非最終論證也會被算作在內,即所有偽解答,即使他們是錯誤的;還有如日常篇中簡單的無關最終論證的小推理,這類“增添推理濃度”以昭示其推理作品趣味的設計也很常見。

3.3論證長度

論證的邏輯鏈越長,作品的複雜度就越高。這一條與密度相互呼應。

在事實基推理中,可以評估每個關卡的邏輯鏈長度後加總再平均,但這樣的問題是,長邏輯鏈往往需要具有深度的規則集支持,清楚傳達這些規則又需要一定數量的簡單關卡,所以可以考慮摘取每個章節邏輯鏈最長的幾個關卡進行評估,以他們的邏輯鏈長度指出作品複雜度的上限。

在虛構基推理中,我們同樣重點關注最終解答論證,如果是多個可能解答的串聯也可以合併討論。前期不相干的小推理並不具有多少影響。

3.4論證多樣性

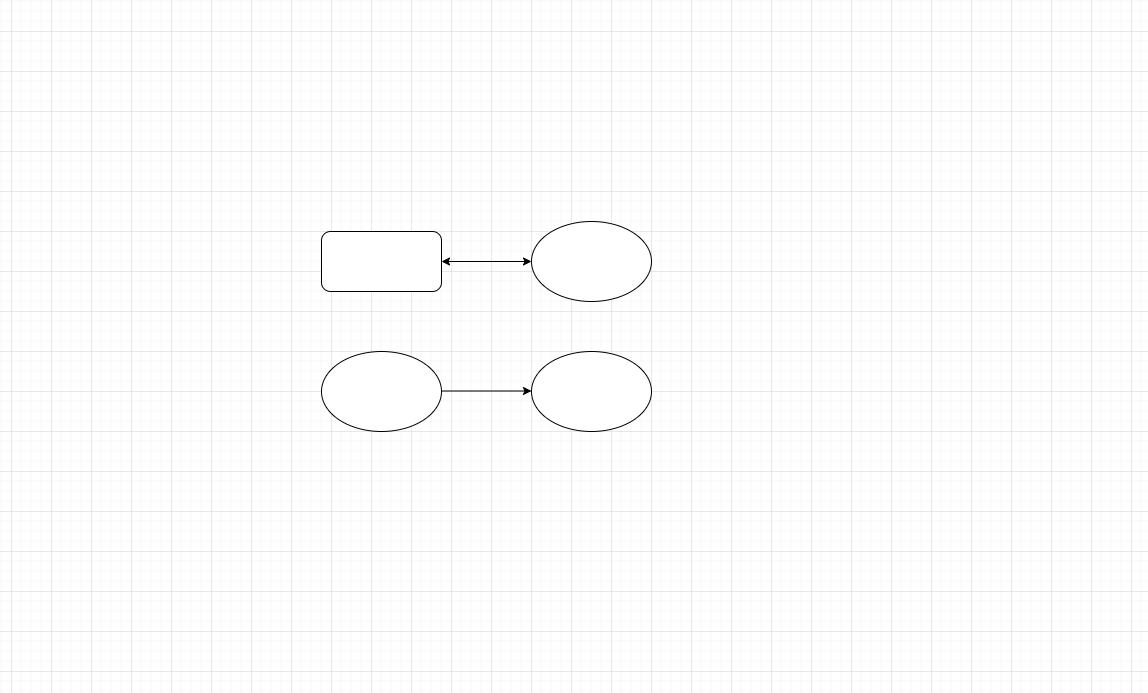

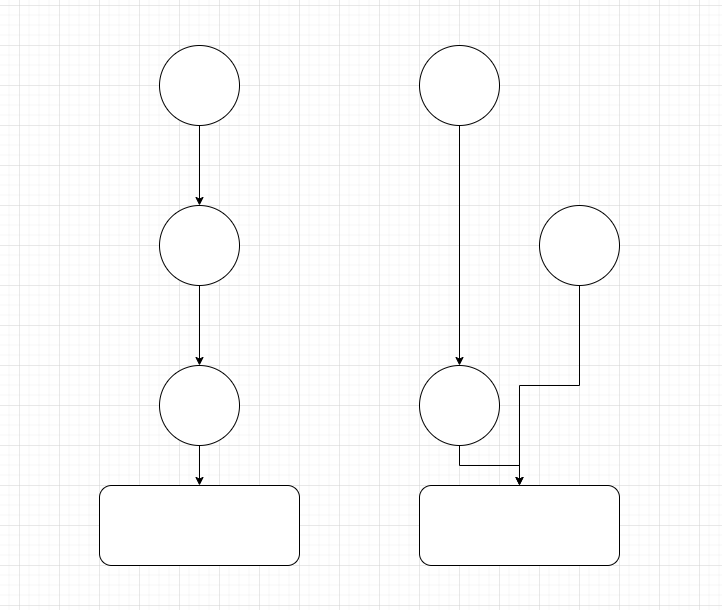

論證的多樣性相對不那麼直觀,第一,指使用論據的多樣,如下圖:

右圖使用了不同方向的兩個論據,相比使用單個論據的左圖更具有多樣性。

具體的案例如解謎遊戲中的某關卡使用了來自多個不同章節的規則集,推理小說中的解答涉及了來自若干次不同事件的線索等。

第二,指論證方法的多樣。如演繹、歸納、類比。這也和論據來源的多樣性相關,如心證更偏向歸納和類比,物證則更演繹一些。

第三,指論證結果的多樣。譬如同時開放兩個可能的解答,甚至是開放兩個相互矛盾衝突的解答。這雖然確實增加了多樣性,但也會帶來邏輯混亂不自洽的風險。

4 聯想張力

“數學家要證明他們的工作與一臺定理枚舉機有本質的區別……數學家們如果仍然相信他們的工作是有關真理的,就不得不面對“為什麼選擇這個公理系統,而不是其他的”,或者“為什麼公理σ是真的或自明的”這樣的問題。即使是同一個公理系統的定理,數學家會認為有一些比另一些更有趣、更豐富或更深刻。”

在完成一個複雜結構的論證後,推理作品也要面對其作為人所創造的作品需要面對的問題,其選擇使用的那些素材究竟是呈現什麼?作為論證的推理作品又讓這些素材變得如何不同?

4.1直觀感受

在解謎遊戲中,我們會見到一些關卡,即使沒接觸過遊戲也能通過觀察感受其表達。

如史蒂芬的香腸卷(Stephen's Sausage Roll)第三章的壓軸關卡Cold Gate,堆疊的香腸卷(即本作中的“箱子”)衝出屏幕,作者在使用論據建造奇觀,給予玩家震撼與艱難的印象。

類似的,在推理小說中,即使不通過插圖,直接描寫“幾樣兇器擺成等邊三角形”之類也能傳達一種神秘、尖銳的質感。若是利用插圖,或者考慮到推理漫畫那樣自由的點線面安排,自然更是多樣了。

上面例子偏向抽象,具象的論據(如一把小刀)會更強調其物的功能,對其額外的修飾雖能增質感卻屬於冗餘信息,無關推理了。只有對刀的修飾關乎推理時,才能歸入聯想張力之下,舉個有些呆的例子:“那把小刀的刀柄上刻著一隻展翅的鷹,翅膀上的羽毛數量正好與死者留下的密碼數字吻合。”需要指出這作為論據說服力會很差,不算好的聯想設計。

本節主要討論視覺的直觀感受,這並不是說其它方向做不到,實際上已有了用聲音傳達信息的疑案追聲,VR推理遊戲將來也可能事先觸覺等優秀表現。但我並不太瞭解,僅舉例更成熟的視覺處理為代表。

具體什麼形態、技巧傳達什麼感受不是討論的重點,因為那並不只有推理作品能做到,在推理作品中,這些素材額外的光輝是它們本身還參與了論證。推理論證本身的嚴謹性和說服力在強調這樣一個事實:即這些自然形態的美是存在的,他們在這個框架中浮現了,且被創作者放大。

如果只是香腸堆高高作為背景裝飾,那也只是比花花草草多謝趣味,但一旦它成為了關卡,宣示了它是可解的,意義就截然不同。那個被譽為最美公式的e^iπ+1=0,如果其中等號不成立,那麼這些特別之數的匯聚也就喪失了核心。

更進一步,素材可以動起來,在論證的過程中不斷變換形態,如本來零散的箱子在解謎中被組建起來,成為幫助爬升的梯子;一個可旋轉的房間每次旋轉後都為案件帶來進展等。此處不做展開。

4.2象徵和隱喻

在直觀感受後,現在觀察單個論據,其象徵著什麼?作者選用的理由是什麼?

很多時候如果只是要呈現某種結構,選擇是不唯一的,這一點在事實基推理中更為明顯。

在Maxwell's puzzling demon中,基礎規則是:箱子分為無狀態、A狀態、B狀態,有狀態的箱子與無狀態的箱子接觸後會將無狀態方變為與己相同;不同狀態箱子接觸後,佔格更多的會將另一方狀態變為與己相同。

作者為兩種狀態分別賦予紅藍兩色,並在遊戲簡介中說明了這是象徵冷熱(實際他選擇黃紫、粉綠或者是點陣與斜線都不影響規則集的運行)。無論作者設計過程就是從冷熱出發,還是想好規則集後再套皮,這個象徵都很精準的傳達了規則集的內容,輔助支撐了玩家的理解與聯想。同時這也是讓論據象徵了溫度傳導這一不方便觀察操弄的現實,使得玩家在論證過程中不斷完成對其未留意現實的抽象再現。

論據形態更具象一些的遊戲裡,現實經驗的再現性會更明顯。

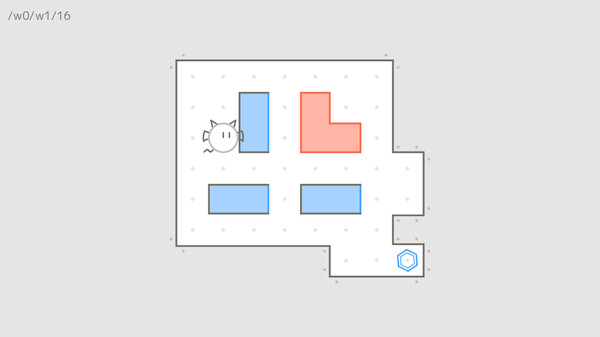

下面是怪獸遠征序幕的一個關卡,玩家在這個遊戲中要通過推倒樹木作為橋通往下一個島嶼,兩顆樹進入同一格水面則會有橋樑變為小木筏。這是遊戲通過論據之形呈現給玩家的,在X中A+A=B可以對應很多,而且這也並不那麼對應現實,更像一種取巧的呈現,如果樹木畫的寬大一些就不能拼合為木筏,那就會是另外的規則集了。

回到圖中,玩家剛剛從右上島來到下島,準備將立著的木頭向上推入水中,成為橋樑,連接左上島嶼,但當玩家走上木筏,向上一推,他反而知曉了一個新的規則,即他會因反推力而一直向後漂流,最後在一個未知的遙遠島嶼靠岸,開啟了新的區域。

通過選擇論據而讓玩家根據自身經驗聯想到物理現象,既調動了玩家的聯想,還反過來強化了規則集的說服力。

玩家可能沒有在水上推動一棵樹的經歷,即使有,在解謎時也專心於遊戲之前給定的規則集行動,但這一規則的引入與論據的表現使得一種擱置的知識被喚出,玩家得以在漂流中重新思考審視遊戲世界甚至外界,這超出了論證本身。

虛構基推理中論證的象徵隱喻更接近說服力上的輔助,比較普通的手法如:A常常避光行動,象徵了他內心的罪惡與陰影,但我們不能直接從這推出什麼。

更進一步的是與故事深度結合,《鐘錶館謎案》中,館主女兒被預言16歲將死亡,但女兒希望16歲成為新娘,館主為了解決這一問題,建造了一個擺滿鐘錶的館,這些鐘錶的時間流逝速度是外界的1.2倍,女兒外出散步,則被嚴格限定在館內外晝夜情況完全一致,氣溫、景色等方面不會出現明顯季節差異的時期……

案件在鐘錶館中發生,時間流速問題(即鐘錶館)是論證的核心,而該論據又同時關聯到父親形象的塑造和動機說服力,關聯象徵到故事的宿命無可挽留主題,牽涉多方面複雜使得“鐘錶館”相比單純的時間流速詭計更具張力。

4.3跳躍和顛覆

論據的內涵考慮完,接下來就是論據之延申與論證結構編排的方面。這一部分也是常常被稱為“詭計”的部分。

依然先從單個論據開始,即使其選用的論據並沒有更深一層對應故事的隱喻,但若與現實中論據的常態不同,依然能產生張力。常見者如對一個物的罕見使用,跳出了我們的思維框架。

一把雨傘除了基礎的遮陽遮雨遮視線,還可能作為支撐物、作為刺殺或藏匿小物的道具,有時傘布上的雨滴還能作為線索,甚至於在水中撐開,形成一個臨時的浮力裝置……在案件設計中,傘的一種或多種罕見用途被髮掘,受眾也就隨之聯想,重新觀察思考現實中傘這個物件。

在《名偵探柯南》詛咒假面的冷笑這一集中,兇手利用百多個面具堆疊送刀殺人,而後剪橡皮筋使面具崩開散落房間,隱藏手法並契合詛咒假面的傳說。

雖然強調面具的神秘已經讓觀眾留心此物,但從留意到推斷出面具成為兇器的一部分,還是存在一個跳躍。這一手法在現實中並不可行,所以說服力是有些損失的,但其量變引起質變、堆疊利用物本身屬性的理念還能能夠傳達出來,也成為柯南系列中有口皆碑的一集。

一般來說,形態越簡單、素材越日常,跳躍與顛覆的張力就越強,這意味著盲點不是通過複雜的系統構建,而是充滿禪意的潛藏著。

這帶出所謂“好詭計快被用完”的話題,簡單明瞭的詭計就那麼些,後人往往只能搭建出更復雜的框架,甚至於將之前的一些核心詭計視為普通技巧穿插在論證中帶出,譬如《占星術殺人魔法》的核心思想影響巨大,後人多少會在寫作時順便將該解法(通過人物之口)直接或間接排除。這一技術上的進化、結構上的複雜化是比詩歌“影響的焦慮”更明顯的,如果核心詭計撞車了,故事包裝並不能為作品挽回多少,只有複雜的結構能避免被簡單引用套用。

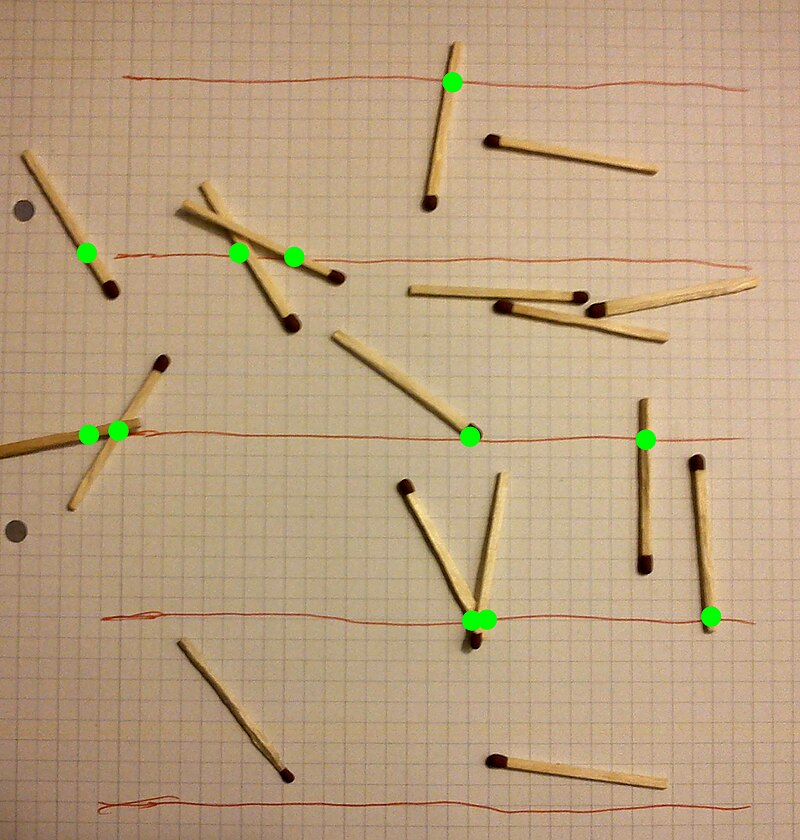

布馮投針,針隨機地投到紙上能和我們熟悉的圓周率計算產生關聯

顛覆,可以理解為常說的反轉,這需要受眾原本對論證有一個把握和預想,然後作者再通過推進論證顛覆這一預想。

這裡可以關聯到上一節所稍微涉及的論據之多義,推理的一個環節可能指向多個方向,但缺少的決定性論據被隱藏,當許多個這樣的環節串聯起來,決定性論據的揭示就能改變線路。敘述性詭計基本上都符合,不過可能略欠說服力,帶給受眾的觀感未必合理。

如果這種顛覆還能牽涉到故事層面甚至作為主題象徵,那麼結構會更優秀,顛覆賦予了原論據一層新的意義(而不是取代之),如《愛的成人式》,原作和影視版都做了精巧處理。

接下來我們看一個事實基推理的例子。

依然是史蒂芬的香腸卷,著名的第一章關卡The Clover,先簡單說明規則:香腸卷有兩面四個格子需要被推過烤架烤,不能少烤也不能多烤一次。聽過規則之後光是看題面或許就有讀者有了想法,即把每個香腸滾兩下就好了。玩家做好了這樣的預想,卻發現論證過程遇到了問題。

雖然完成了烤腸,但玩家要退出關卡回到大地圖時(這不是第一關所以玩家是熟知這一規則的,上文做了省略),佔2格的玩家必然會觸碰到已經烤完的香腸,這樣會導致香腸變焦而失敗。

這既是對玩家操控主角本身佔格功能的跳躍聯想,更是一次顛覆和反轉,同時它在直觀感受上非常簡單清晰,卻帶來了有層次的說服。

從表層到深層,從單點到多點之間,聯想張力的發揮使論據從論證完畢後就可以拋下的死物轉換成了可審美的對象。

說服力使推理作品成立,複雜度使之豐滿,而聯想張力則使之昇華。由於張力並不像說服力和複雜度那樣具有明確量化思路,具體的表現還需新一篇文展開。

5 結論與討論

5.1梳理系統

根據上面的三個維度,我們可以重新澄清、或者說重新定義一些常見的概念,於此列舉部分以示意。

邏輯:即說服力章節提到的,尤其注重論據與論證過程的部分。

邏輯流:在說服力的基礎上追求複雜度,注重論證長度。

詭計:引發聯想張力的核心。

詭計流:注重跳躍與顛覆帶來的張力,在另外兩個維度可能有所欠缺。

設定系:作者引入了許多新的知識作為論據。

動機流:注重人物行動作為論證環節的跳躍性。

伏線流:注重在論證時使用大量不易被留意的信息以輔助增強說服力。

社會派:注重論證對故事核心思想的闡發。

日常篇:基本由不關涉到主要論證的冗餘信息構成,用於完成人物塑造的章節。

一句話推理:論據數量少但論證長度長的論證。

這些概括還是比較潦草,進一步的探索還需之後依賴圖表形式的拆解,拆解完我們才能確認“伏線流”是否就是很多線路連接到最後論證上等等。

這三個維度構成的框架能否應用到其他帶有部分推理元素的作品中?我認為是可以用來評價其中的論證,但由於論證為其他目的服務,論證好壞似乎不那麼重要,這裡不再展開。

5.2美學衝突

在前面我提到論證核心與媒介自身美學框架的衝突,這在虛構基推理的說服力部分最為突出。

洛特曼在《藝術文本的結構》中提到“當我們著力研究嚴格的結構段結構的類型時,例如偵探小說與冒險小說,嚴密的聚合體組織就明顯受到削弱,這是很值得注意的。”

偵探小說與冒險小說敘事中的部分往往被功能化,服務於推動核心事件發展或滿足類型化期待,作為論據的可能、前後的因果關係重要性超過了文本本身。

修辭帶來冗餘信息削弱說服力,而失去修辭無疑削弱了文本的藝術層次;終局意義的確定也使得多義性和開放解讀空間被壓下(雖然聯想張力那章提到的手法可以補回一部分);人物被視為輸入與輸出的黑箱,能塑造為圓形人物的往往只可能是偵探;“……《喧譁與騷動》中,傑生的敘述因其不可靠反而使他的形象更為鮮明,像福爾摩斯探案集裡的敘述者華生雖然可靠,但幾乎無性格特徵可言”……這些矛盾不可避免,甚至光是推理作品這個名頭,就會使得受眾默認進入非沉浸式的觀看,所有的信息都需要懷疑審視,都可能是論證過程的小玩笑。

至於事實基推理的媒介即遊戲,目前還不能完全把握。遊戲或許應是自由的,或許不是——如果遊戲的美學傾向於擺弄摸索,那規規矩矩的解謎遊戲反而是另類。但目前論證核心與電子遊戲的即時反饋打得火熱,貢獻了最成熟精緻的一些遊戲作品,我們還是先給予肯定。或許隨著技術發展,其他方向也瓜熟蒂落,那些條條框框也可以放下,詩歌發展最開始大多需要一些韻律來彰顯它的特殊。

5.3未來方向

前文提到“影響的焦慮”籠罩在所有推理作品上方,以及一些重複結構也將成為推理愛好者獨享的“冗餘”。

譬如基於傳統推箱的類推箱,其實都繼承了推箱子那些技巧,推箱子本身的複雜度已蘊含在類推箱中了,但對那些技巧的再開發難免有重複之嫌,可如果不設計這些過渡性質關卡,對於不瞭解傳統推箱的受眾又是一種過分的難度跳躍。甚至於傳統的推箱技巧與新機制結合到一起都未必會有好的結果,這往往是所謂“騰挪”的源頭,只會讓玩家在思路正確的情況下多費力氣論證老生常談的環節。

虛構基推理中重複情況更為嚴重,敘事結構的固定已被習以為常,受眾樂於調侃“暴風雪山莊”之類的模式,甚至於反推理都不再時髦,整個顛來倒去的結構只能通過社會生活的變化注入些許活力(或者加入設定系)。目睹有人離奇死亡時,人物驚訝、悲傷、迷茫都是為了增強說服力,為了讓受眾相信世界的自洽,但對於愛好者而言,這已經是可以被一眼掃過的橋段,甚至可以說是冗餘了。創作者們必須重新思考這些單薄的過場是否還有必要。

對於事實基推理,至少現在發展良好,甚至我認為是當前全領域最優秀的產出了,近十年是解謎遊戲的黃金時代。不過在幾個類推箱傑作之後,後人想追趕只會愈加困難,開拓類推箱之外的方向,甚至稍微往純粹推理之外走一兩步都是可行的嘗試。

虛構基推理在大方向上面臨抉擇,要麼就是繼續在故事與論證間尋求平衡,這雖然比較理想而且茫茫無盡頭,但如連城三紀彥《菖蒲之舟》這樣的作品也算是小有成果。要麼就是大面積放棄故事和修飾,用密集的論據和飽滿的解答篇立住推理,白井智之是此方向的代表。如果足夠幸運,隨時代變化,或許又能撿到一些簡單而精妙的詭計,不過這種單一詭計支撐的長篇推理是否還能被接受也難說了。

後記

這篇文章是之前一篇不成熟文章的繼承,當時預計的續篇是圖示拆解,但在整理思路過程中,我發現還有很多基礎問題亟待解決,於是先寫了這一篇指明大方向的文章。(以及我發現我做圖能力很差)

後續如果有續篇會深入到作品內部,從小處著手,套套框架看看好不好使。不過目前下一步計劃是寫一篇較為傳統的中短篇推理小說《渡劫塔血案》,在三月完成吧,完成之後再做其它計劃。

太累了,每次寫長東西到後面只想快點結束,所以後面如果觀感變差我很抱歉。就到這裡。