你聽過一個關於猿猴的故事嗎?

在很久很久以前,有一隻古老的猿猴偶然吃下了一顆蘑菇。

隨後,這隻猿猴產生了幻覺。它順著自我意識的樹幹,迷迷瞪瞪地爬向了無限的樹頂,那是一個潛能的空間,包羅著對萬事萬物的理解。

得益於迷醉,它看清了四周的景象——在那一刻,它突然體會到了什麼是“全知”。

這段聽起來沒頭沒腦,甚至略顯古怪的故事,實際上來源於民族植物學家特倫斯·麥肯納(Terrence McKenna)所提出的“猿猴假說”。

這套假說指出,人類在進化過程中自我意識的飛躍,與誤食了致幻的真菌不無關係。通過幻覺這一獨特的介質,我們的祖先得以被激發出大腦最深層的聯覺神經,以此使得他們逐漸開始在聲音、符號、含義乃至文化象徵之間建立了新的聯繫。

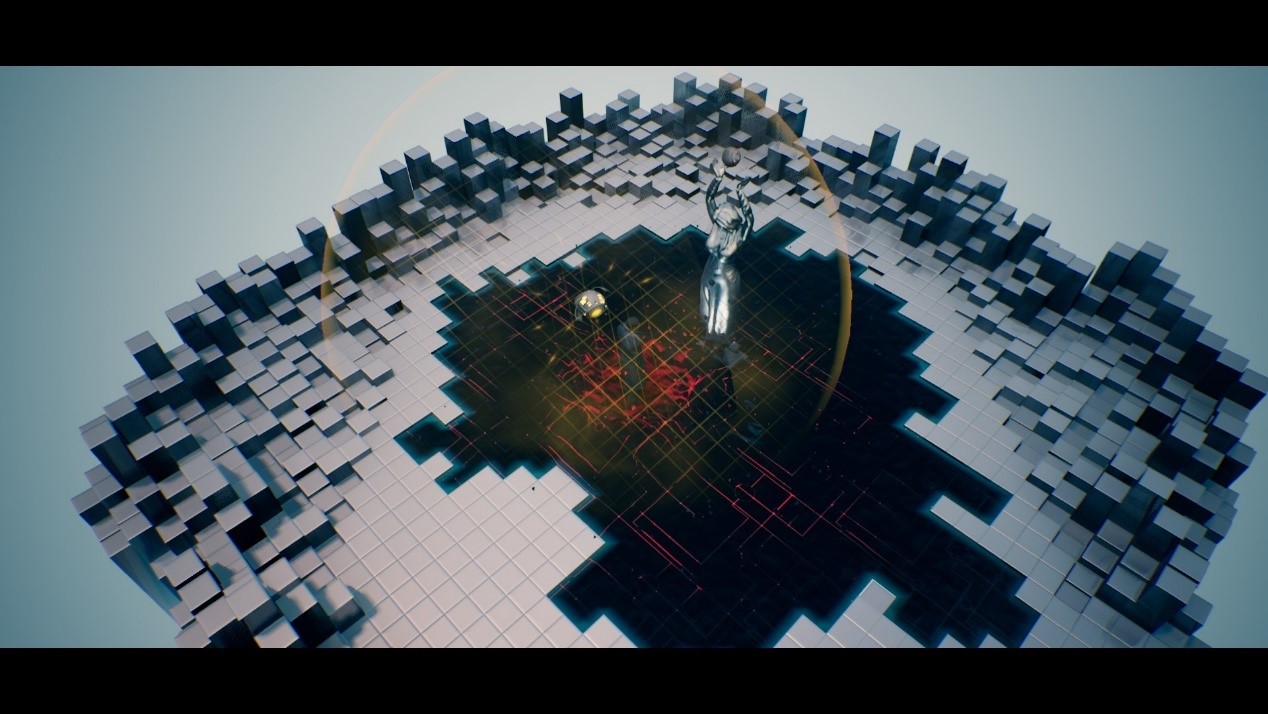

在未來某個時間節點的華沙城內,模擬的數字變成了真實的屏障,古老的傳說則化為了神話的機鋒。有人同時秉持著對洪荒的信仰與對科技的盲目,遊離在名為現實或虛擬的“致幻劑”中,在錯綜複雜的時代下追求著某個不可名狀的“全知”。

這不僅毫不矛盾,甚至還成為了流竄在社會海洋間的一種常態。而這就是《駭遊俠探》在某一角度上對於作品中賽博世界面貌的刻像。

究其根本,賽博龐克題材的遊戲似乎向來都需要確定一個最為核心的立點:為什麼是賽博?

對此,《駭遊俠探》系列作者Marcin在訪談中說了這麼一段話:

我是個創作者,不是個模仿者。所以我從沒有想過從某個題材入手寫作故事和小說。在我看來,創作應該是自由的,而非依順潮流。

我想要寫的是未來的遊戲。 ——摘錄自“《駭遊俠探》開發者blog vol.7”

在Marcin的眼中,他所書寫的不過只是一個不斷變化的世界中的一個人類的經歷,一個被迫改變,適應,然後發展的人類的故事,於是就有了這樣一個看起來很賽博的世界。

這個賽博世界始終縈繞著一股特殊的氣質。它不光有標誌性的霓虹和夜雨,以及機械義體、網絡空間等經典的表現元素,它還有著十分濃重的“世界感”。

在塑造賽博世界時,許多設計師都傾向於先提出關於賽博的概念,再引入世界關係的構築。但《駭遊俠探》的設計思路在於:先提出關於世界關係的概念,然後才發現它好像很賽博。

因此,《駭遊俠探》其內核所講述的絕不是一個圍繞“賽博”的故事,而是一個圍繞“未來”的故事。

尤瓦爾·赫拉利筆下的三本簡史中,《人類簡史》和《未來簡史》的副標題很有意思,它們分別是“從動物到上帝”和“從智人到智神”。而《駭遊俠探》的諸多設定則將兩者有機地串聯成了一體。在偵探和推理的表皮之下,這部作品所真正想討論的,卻是一個關於如何在“人類”中看見“未來”,以及在“未來”中如何審視“人類”的故事。

現在,生死的界限已不再重要,虛實的距離也已不再可視。你唯一能做的,就是投身於這一片如同深淵般凝視萬物的都市叢林,然後被迫捲入這場黑暗的迷亂漩渦當中,追尋那可能早已無存的“全知”。

“物質”是對“幻象”的籠統描述。

“現實”不過是“數學規則”的顯現。

“一切”皆為“信息”。

在聊本作之前,先讓我們來聊聊另一個非常寬泛的話題——“電子遊戲”。

從1958年第一款雙人互動電子遊戲《Tennis for Two》的問世,到1997年第一個實用的圖形互聯網絡多人RPG《Ultima Online》的推出,再到如今MMO類大型遊戲的遍地開花,電子遊戲將每個人類個體以愈發緊密的形式連接為一個擬境社區的可溯光陰也不過短短六十載。

在這幾十年間,我們見證著它的規模越發壯大,技術水平不斷更迭飛躍;我們見證著硬件設備的推陳出新,就連沉浸式VR體感遊戲也成為了觸手可及的常見娛樂。我們見證著電子遊戲正在一步步與我們的生活產生縫合。我們依靠著電子遊戲以相對廉價的形式獲取多巴胺和腎上腺素,電子遊戲也依靠我們維續其前進發展的根本內動力。

其實並不難想象電子遊戲將在未來所衍生出的更多形態,或者說它的可能性早已在各種文學或影視作品中出現過了。屆時我們也許不再會以簡單數字構成的賬號登錄遊戲,取而代之的是我們的整個意識體,我們會以更深層的形式融入到電子遊戲內置的某個虛擬世界當中。

這種推斷的技術產物之所以受到一定爭議,除了其勢必會帶來的更強烈的成癮性外,最核心的恐怕依然是安全保障的問題。

我們已經看見,電子遊戲體量的擴張和系統的交疊不可避免地帶來了諸多程序上的BUG,即使是經由大廠不斷測試打磨,也沒有人敢聲稱一款遊戲中不存在任何紕漏。如果電子遊戲始終是以數字程序為載體的產物,以意識體連接這段程序的我們又要如何面對其中的BUG?這些BUG是否會對我們造成負面影響甚至是威脅?我們會如何看待外掛修改軟件?我們又如何保證自己的意識不會遭到惡意程序的篡改?我們會把遊戲世界看作是另一維度的現實嗎?

正如我所提到的那樣:《駭遊俠探》其實無法用“賽博遊戲”來定義,因為它更像是一個“未來遊戲”。這些或許會出現在若干年後的複雜議題,在《駭遊俠探》中正悄然上演。

“這個世界需要的不是英雄,而是專家。”

這句出自《巫師3》中獵魔人傑洛特的名言,在《駭遊俠探》的世界裡同樣適用。

當電子遊戲的尺度進入到意識層面,系統錯誤和惡意程序的突發絕非是一個熱修復就能完美解決的事情。基於這種背景,一個全新的職業門類應運而生——“遊俠”。

他們像是某種外部人員,在網絡中尋找工作,幫助那些在虛擬遊戲中遇到問題的人。這類人身上通常具備三個最基本的特質:遊戲水平出色、瞭解基礎編程,以及理解“人性”。

這是“遊俠”之於職業玩家或網絡黑客最大的不同,他們既會玩遊戲,也會基礎的數據破譯,更重要的是,他們在“與人打交道”這方面上尤為擅長。

對於“遊俠”而言,現實和虛擬並沒有太多不同,有時他們還需要在兩個不同的空間來回穿梭,以解決工作中碰上的問題。籍此,本作創造出了兩個彼此獨立,卻又互有交錯的雙重世界——“現界”與“虛界”。在概念上,它們分別對應著現實生活和虛擬空間。

在虛擬空間裡套著昂貴皮膚肆意橫行的惡霸,在現實生活中也許是一個出身貴族的紈絝子弟,而在虛擬空間裡扮相老成滿臉風霜的大叔,在現實生活中也可能只是個乳臭未乾的頑童。身為“遊俠”的主角則要在這一個又一個種類不一的虛擬遊戲,和一個又一個真假叵測的角色之間不斷搜尋線索,釐清思路,進而推進自己和真相之間的距離。

在本作中,和角色之間的交互對話承擔起了遊戲中大量的職能。它不僅是推動情節發展,引導玩家決策思維和方向的信息,還在連接起玩家與角色之間關係的同時,有力影響著玩家與自我意志之間的關係。

和《極樂迪斯科》類似,《駭遊俠探》中也有一套屬於自己的技能樹系統,但讓主角學習新本領的並非只是普通的技能點,而是四種象徵著不同性質的元素。

這四種元素分別代表著主角自我意志中不同的部分,有勇氣帶來的決心,有機敏帶來的謹慎,或是善良帶來的憐憫等。這些自我意志中的成分將根據主角在與世界交互過程中的具體行為而獲取,玩家想說什麼樣的話,做什麼樣的行動,乃至對某個概念做出什麼樣的理解,都會在潛移默化中影響主角培養出一個怎樣的自我意志,而這些自我意志裡的成分才是技能樹升級所必須的資源。

擁有更多本領,就意味著更多的可能,不管是身處於現實還是沉浸在虛擬。

有人不樂於和你吐露情報,那就駭入他的大腦,扭轉他的思維,或是用蘊含暴力意味的手段讓他屈服於你;在虛擬遊戲中苦於沒有需求的物資,那就採取作弊,刷出用之不竭的資源,亦或是找到隱藏在代碼間的管理員權限,為自己“合理”地創造優勢。而如此種種取巧性的辦法,都取決於主角技能的精通與否。

隨著信息和情報的逐漸增多,整理邏輯並找到突破口便迫在眉睫。在本作中,這套推理的機制名為“推演”。玩家將根據過往線索的提示,在幾個可能的選擇中做出抉擇,找到問題的核心所在,並促使劇情朝著下一階段的事態邁進。

是的,就像之前說到過的,《駭遊俠探》是個偵探推理遊戲,但這恰恰是“奇怪”的地方。

一般的偵探遊戲往往以“案件”作為推理的尺度,並且儘可能讓一切在章節中出現的信息為案件本身所服務。這類遊戲通常會引導玩家的目光最大化地聚焦在案件、證物和你的頭腦風暴之上,然後在你說出案件真相的那一刻拋起華麗的禮花,或者給予“啊!你真是個天才!”之類的充滿正反饋的回應。

然後我們就會訝異地察覺,如上文所述傳統偵探推理遊戲中司空見慣的特點,在這個混亂與迷茫都快多到溢出的世界裡我們一個也沒法找到。好吧,Anshar Studio,不得不說你幹得漂亮。

現在,“案件”似乎成為了某種意義上吸引你走入那片“深海”的幌子,《駭遊俠探》的推理尺度所真正圍繞著的,其實是信息始終不對稱的“世界”。

這將意味著許多聽起來很殘酷的事情:“世界”的龐雜,意味著玩家永遠無法從一次流程中就得知某個事件的全貌;“信息”的未衡,意味著玩家手頭所掌握的永遠只是碎片化的線索與錯綜複雜的證詞;兩者交融,意味著玩家將很難抹平自己與客觀真相之間的距離,意味著玩家所能得到的永遠是某種層面上的主觀真相……

最重要的是,這意味著玩家能相信的永遠只能是玩家自己。

在設定中,作為遊走在現實和虛擬之間的人,“遊俠”不會刻意區分現實和虛擬。

《駭遊俠探》以“賽博時代下的遊戲偵探”作為對未來議題討論的切入點,如果虛擬遊戲真的在某天能夠成為另一維度的現實,可能連判別和區分它們本身都將失其意義。在殘暴的數據洪流與資本控制的尖銳獠牙的面前,我們從很早開始就已經失去了接觸客觀真相的權利,我們竭盡全力所能做到的最大掙扎,也許就是“遊俠”之所以誕生的含義。

就像以一種戲謔的、輕蔑的、無關痛癢的口吻說道:

“只要能夠解決問題,又有誰會去在意真相的性質呢?”

我們逃離現實是因為它傷害我們,我們沒有力量也沒有耐心反抗。

畢竟任何地方都比“活在當下”要強。

還記得我們在開頭提到過的“猿猴假說”嗎?

在理解了遊戲的偵探機制,以及所構造的以塞滿了信息差的“世界”為前提的推理模式之後,我們就不難發現“猿猴假說”的隱喻在華沙城中流淌,甚至成為某些人古老信仰的一部分的背後原因。

高低階級之間的懸殊和貧富立場之間的對峙向來在賽博風格的作品中表現強烈,在《駭遊俠探》裡也並不例外。

22世紀的華沙被劃分為了上城區和下城區兩個模塊,前者象徵著每天都能照進窗臺的陽光、口感醇厚的威士忌和剔透的玻璃杯,以及晨間定時播報的全息新聞;後者則代表著野蠻的幫派和兇殘的野獸、無光的街區與麻木的人群,或是在某個午夜時分隨機上演的巷戰與火併。

同時,時代的浪潮正在幫助智人實現向智神的轉化,但卻不是每個人都有安穩生活的自由,遑論從動物搖身變為上帝。

現今,人類已逐漸叩開永生不朽的大門,軀體和大腦不再具有唯一性,甚至連定義所謂的生死都需要論及前提和標準,肉體已汰的人類也能以生物意識的形式成為網絡上永恆的“幽靈”。即便如此,社會層理與資源分配的不均依然是人類與人類之間不可感視的壑坎,甚至成為動物與上帝之間無法逾越的鴻溝。

遙遠的歲月以前,致幻蘑菇讓一隻猿猴獲得了“全知”,遙遠的歲月以後,人類迷迷瞪瞪地爬上名為虛擬遊戲的樹幹,試圖在無限的幻覺中尋找著“全知”。

下城區見不到陽光的人們湧進免費的多人在線農場,陶醉於虛構的晨曦之下,上城區渴求著刺激的人們湧進了以殺戮為目標的PVP網遊裡,癲狂在虛擬的快感之底。

現實與模擬的邊界已經無足輕重,“第三面牆”傾塌後的揚塵在“娛樂至死”的廢墟上重建起了“真相已死”的新時代。人們只以自認為最能夠接近“全知”的方式,徒勞地竭澤而漁。

在諸多賽博題材的作品中,“仿生”、“義體”、“貧民窟”和“無盡蔓延的犯罪”構成了通篇最為深沉的旋律,而在《駭遊俠探》裡,“黑”與“白”、“生”與“死”,以及“現實”和“虛擬”則成為了承載未來議題重量的關鍵。

以高速興起的科技和高度膨脹的城市為寄生的後壟斷主義時代托起了無可被舊世俗語境所估量的財富,這些財富卻又在“迷幻文化”當道和“神秘主義”復魅趨勢的裹挾下逐漸投射出一條巨大無比的陰影,那裡沒有一絲一毫的燈火和星光,有的只是一觸即破的泡沫。

這些泡沫是協助人們逃離現實的致幻藥物,是一個又一個建立在神經網絡上的電子擬境,是名為迷失的枷鎖,是名為主觀的真相,亦是某種自以為是的“全知”。

在前言中,我曾提到了《駭遊俠探》所營造出的濃重的“世界感”,濃重在這裡是一個能夠被拆分的詞。這種“世界感”既濃郁到能夠瀰漫在地圖的每個角落,又沉重到似乎真的會讓人深切體會到在看似無遠弗屆的賽博時代之下,一位遊戲偵探所能做的那微薄之事的無助與迷茫。

這是前所未有過的泡沫王朝。冰冷的數據與代碼像是無孔不入的蠕蟲般滲透控制著現實世界,接著又在彼岸造就了宏偉無比且光彩繚亂的電子擬境。

在這個世界的虛實早已徹底淪為無意義命題的現在,試問你又是否願意吃下那一顆致幻的蘑菇?

“這可是未來啊,朋友,我是說——也許‘全知’和‘無知’之間只有一線之隔呢?”

從遊戲層面而言,《駭遊俠探》毫無疑問是一款標準的敘事驅動型作品。不管是自由的選項,海量的文本,多樣的技能樹,還是信息庫中龐雜的概念與設定,本質上都是為流暢敘事所服務的軟件。在作為硬件層面的敘事部分上,憑藉遊戲獨特的世界觀和框架,劇本的綜合質量呈現雖然可圈可點之處不少,但在整體敘事節奏和其條理性與邏輯感上倒還缺少那麼點微妙的火候。

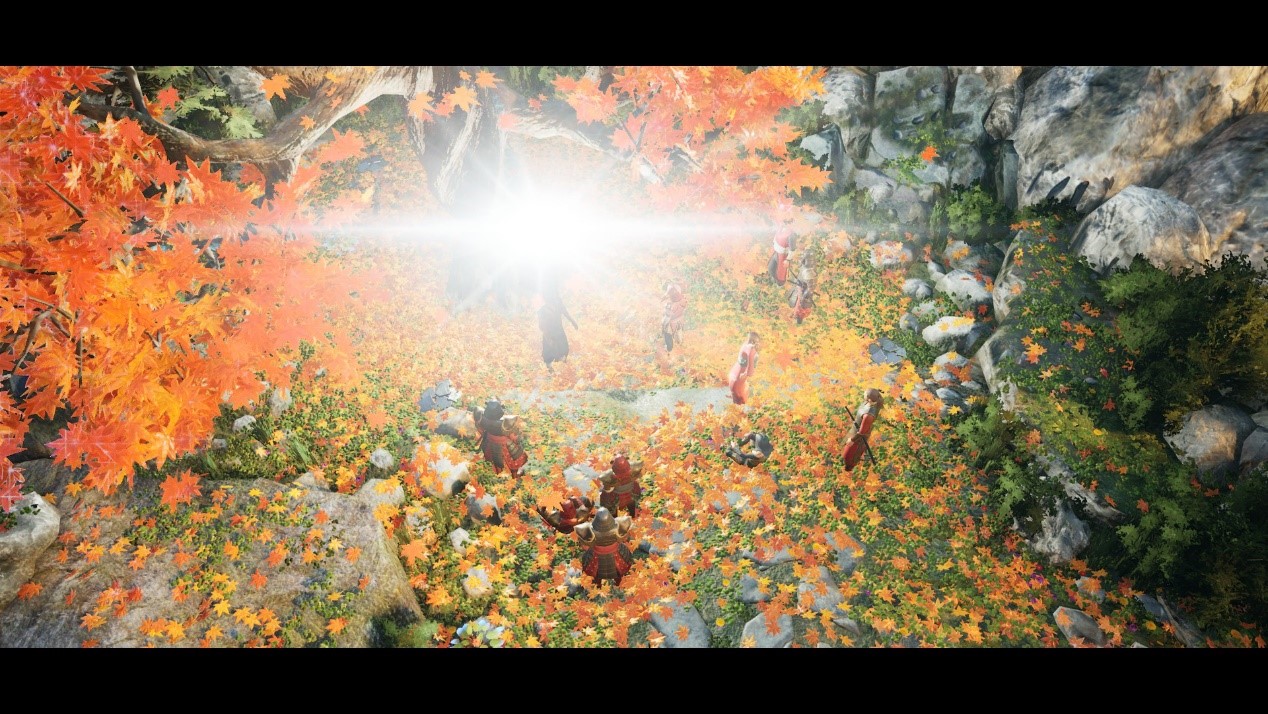

從風格化角度而言,《駭遊俠探》則絕對稱得上是一款較為另類的賽博題材作品。遊戲並沒有死板地為了視覺印象而刻意堆疊賽博龐克的設計元素,由於流程貫穿了好幾個虛擬遊戲的場景,我們不乏會在其中見到明媚的陽光、西部蠻荒的小鎮,或是東瀛風的建築,但遊戲從內而外散發的“賽博味”卻來得相當紮實,令人回味。

另一方面要指出的是,相比起豐富出彩的設定,遊戲的Gameplay部分則顯得相對簡單粗糙。雖然沒能更深一步地拓展玩法層面的內容大概是為了敘事沉浸感的維持而做出的妥協,但仍然讓人覺得有些遺憾。同時,本土化翻譯的質量如果能再提升一檔,遊戲的體驗肯定還會有進一步的拉伸空間。

當然,如果你已經準備好進入這片虛實不定的世界……別看我,我不會攔你的。