以驍龍8 Elite為例,相比前代驍龍8 Gen 3,其跑分提升達到了整整50%(參考安兔兔成績),不僅紙面參數漂亮,實際體驗也給力,特別是在高強度遊戲場景下,發熱控制與幀率穩定性都有質的飛躍。

即便不看這種“工藝+架構”雙升級的頂級型號,單就旗艦SoC這個序列本身,每年也都保持著穩定而可觀的30%以上的性能提升,穩步向上,從未懈怠。

然而,在中端芯片陣營時,卻不一樣了。一言以蔽之:原地踏步,連續四年沒有實質突破。

我們以VIVO最新發布的中低端機型——VIVO Y300Pro+為例,這款機型搭載了高通2024年7月推出的中端新品——驍龍7S Gen 3。

光聽名字就有點讓人誤判:“S”加“Gen”,乍一看像是什麼增強版旗艦,實則不然。這顆芯片雖然打著“新一代”的旗號,實則是高通的換殼即更新。

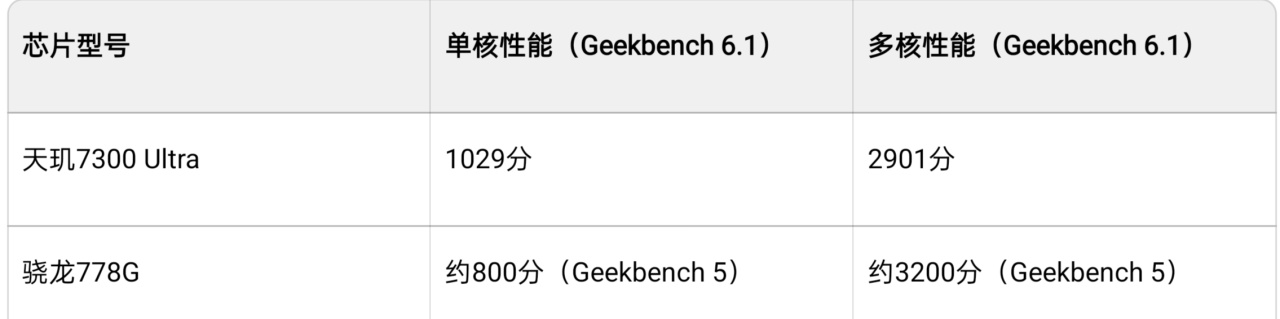

根據實測跑分來看,驍龍7S Gen 3在性能方面幾乎沒能甩開三年前的驍龍778G。這不是個別場景的偶發現象,而是全面對比之下的平平無奇:CPU單核提升大約15%,多核性能17只有的進步——三年時間,相當於每年只提升百分之幾。

更離譜的是,這種新瓶裝舊酒的策略,還不如2022年推出的驍龍782馬甲版來得有誠意。結果是:一款掛著2024最新中端的芯片,居然連前年的小升級版本都幹不過。

讓我們換個角度來看這個問題:再將時間軸拉回到旗艦芯片,比如拿驍龍8 Elite對比驍龍8 Gen 1,在CPU單核方面提升高達70%,多核更是直接飆升138%。

當旗艦芯片飛躍式升級的同時,中端芯片卻幾乎紋絲未動,這種性能撕裂幾乎已經變得肉眼可見。

聯發科這邊的情況也好不到哪去。比如紅米Note14 Pro+使用的天璣7300 Ultra,同樣是2024年的新中端芯片,但其性能表現也只是勉強與778G持平。換句話說,三年過去了,整個中端SoC陣營竟然在原地畫圈。

至於驍龍6 Gen 3、驍龍695、天璣6100+這種低端芯片,就更不堪細看了,不要說三年前的778G,連驍龍750G都未必能打得過。

很多人可能會疑惑:為什麼中端芯片的更新節奏如此之慢?難道廠商不在乎這部分市場了嗎?

其實原因不復雜,歸納起來大概有兩點。

第一,性能過剩已經成了日常體驗的瓶頸。

如今哪怕是中端芯片,日常的輕度應用早已不在話下。微信、抖音、淘寶這些輕量級APP對芯片的調用其實並不重,778G這種三年前的芯片,用到現在依舊能打。甚至在某些優化良好的遊戲中,也能穩定跑出60幀的中高畫質。

換句話說,消費者用不出旗艦芯片的上限,卻早已滿足於中端芯片的“夠用”。在這樣的背景下,芯片廠商自然沒有動力在中端市場拼命投入,費力不討好。

第二,芯片定位與戰略發生了調整。

過去,驍龍7系列一直是準旗艦的存在,比如驍龍710、765G等,都是偏性能導向的中高端方案。但真正的轉折發生在驍龍870那一代。當年驍龍888因為發熱翻車,高通不得不將表現優秀的驍龍870下放到中端市場撐場子。

這件事的影響深遠——高通第一次打破了產品序列的層級壁壘,讓舊款旗艦替補中端,形成了一個“8系替7系”的新局面。

自此以後,高通開始推出更多“次旗艦”型號,比如驍龍8+ Gen 1、8S Gen 3等,用來填補中端產品線的性能空缺。而原本的7系列,則逐漸淪為了以節能和成本控制為主的偽中端,從戰略意義上徹底轉型。

這就解釋了為何現在的7系新品甚至還不如當年的778G:它根本就不再承擔性能重任了,它的使命變了。

本文由小黑盒作者:盒同學 原創

轉載請註明作者及出處