以骁龙8 Elite为例,相比前代骁龙8 Gen 3,其跑分提升达到了整整50%(参考安兔兔成绩),不仅纸面参数漂亮,实际体验也给力,特别是在高强度游戏场景下,发热控制与帧率稳定性都有质的飞跃。

即便不看这种“工艺+架构”双升级的顶级型号,单就旗舰SoC这个序列本身,每年也都保持着稳定而可观的30%以上的性能提升,稳步向上,从未懈怠。

然而,在中端芯片阵营时,却不一样了。一言以蔽之:原地踏步,连续四年没有实质突破。

我们以VIVO最新发布的中低端机型——VIVO Y300Pro+为例,这款机型搭载了高通2024年7月推出的中端新品——骁龙7S Gen 3。

光听名字就有点让人误判:“S”加“Gen”,乍一看像是什么增强版旗舰,实则不然。这颗芯片虽然打着“新一代”的旗号,实则是高通的换壳即更新。

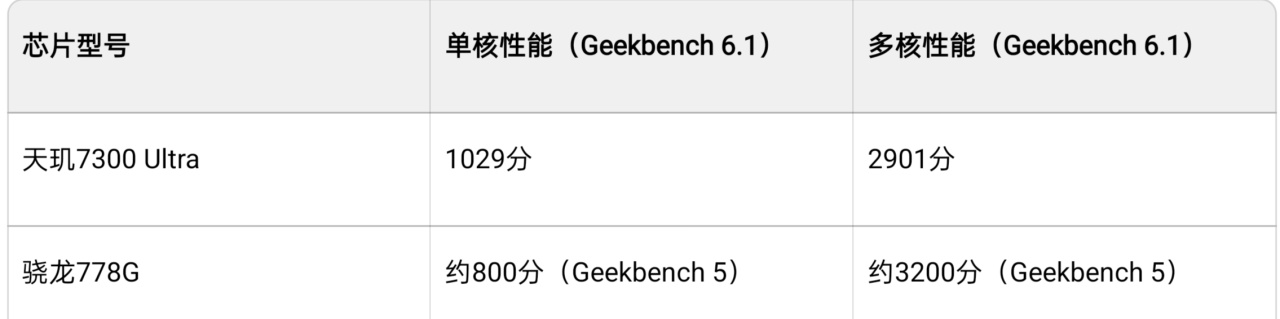

根据实测跑分来看,骁龙7S Gen 3在性能方面几乎没能甩开三年前的骁龙778G。这不是个别场景的偶发现象,而是全面对比之下的平平无奇:CPU单核提升大约15%,多核性能17只有的进步——三年时间,相当于每年只提升百分之几。

更离谱的是,这种新瓶装旧酒的策略,还不如2022年推出的骁龙782马甲版来得有诚意。结果是:一款挂着2024最新中端的芯片,居然连前年的小升级版本都干不过。

让我们换个角度来看这个问题:再将时间轴拉回到旗舰芯片,比如拿骁龙8 Elite对比骁龙8 Gen 1,在CPU单核方面提升高达70%,多核更是直接飙升138%。

当旗舰芯片飞跃式升级的同时,中端芯片却几乎纹丝未动,这种性能撕裂几乎已经变得肉眼可见。

联发科这边的情况也好不到哪去。比如红米Note14 Pro+使用的天玑7300 Ultra,同样是2024年的新中端芯片,但其性能表现也只是勉强与778G持平。换句话说,三年过去了,整个中端SoC阵营竟然在原地画圈。

至于骁龙6 Gen 3、骁龙695、天玑6100+这种低端芯片,就更不堪细看了,不要说三年前的778G,连骁龙750G都未必能打得过。

很多人可能会疑惑:为什么中端芯片的更新节奏如此之慢?难道厂商不在乎这部分市场了吗?

其实原因不复杂,归纳起来大概有两点。

第一,性能过剩已经成了日常体验的瓶颈。

如今哪怕是中端芯片,日常的轻度应用早已不在话下。微信、抖音、淘宝这些轻量级APP对芯片的调用其实并不重,778G这种三年前的芯片,用到现在依旧能打。甚至在某些优化良好的游戏中,也能稳定跑出60帧的中高画质。

换句话说,消费者用不出旗舰芯片的上限,却早已满足于中端芯片的“够用”。在这样的背景下,芯片厂商自然没有动力在中端市场拼命投入,费力不讨好。

第二,芯片定位与战略发生了调整。

过去,骁龙7系列一直是准旗舰的存在,比如骁龙710、765G等,都是偏性能导向的中高端方案。但真正的转折发生在骁龙870那一代。当年骁龙888因为发热翻车,高通不得不将表现优秀的骁龙870下放到中端市场撑场子。

这件事的影响深远——高通第一次打破了产品序列的层级壁垒,让旧款旗舰替补中端,形成了一个“8系替7系”的新局面。

自此以后,高通开始推出更多“次旗舰”型号,比如骁龙8+ Gen 1、8S Gen 3等,用来填补中端产品线的性能空缺。而原本的7系列,则逐渐沦为了以节能和成本控制为主的伪中端,从战略意义上彻底转型。

这就解释了为何现在的7系新品甚至还不如当年的778G:它根本就不再承担性能重任了,它的使命变了。

本文由小黑盒作者:盒同学 原创

转载请注明作者及出处