落日間鏈接:Seth Giddings 與非人類遊玩:作為技術文化形式的電子遊戲 (2005)

編者按

這篇文章是我去年在翻譯《Brendan Keogh 穿越世界和身體 Across Worlds and Bodies (2014)》的過程中發現的,是一篇較早以控制論視角談論電子遊戲的文章。

作者 Seth Giddings 引入了拉圖爾 ANT,控制論視角,以及丹內特的「有意圖系統(Intentional system)」的理論視角來將電子遊戲遊玩過程作為一種日常的技術文化思考,以此來提醒我們思考電子遊戲時可能忽略的其他意義。

雖然理論敘述曲折蜿蜒,但更重要的,是理論之間的共鳴與跨越。作者秉持著一種超越遊戲研究的視角,而將電子遊戲看作更大範圍技術文化的一種典範性存在,強調其數碼、模擬、軟件和技術的其他面向,並且以元胞自動機與《高級戰爭2》進行對照,提供了一個跨越遊戲設計和人工生命和計算機模擬的界面化視角,而沒有侷限在特定的遊戲文化之中。

這也是遊戲的平凡中隱藏著的重要意義,就像他飽含深情地寫道:

通過電子遊戲遊玩行使的技術能動性是字面意義上的,且非形而上的,是日常的,是有趣好玩的。然而,這種真正的平凡性和普遍性可能暗示了一種技術文化,這比那些曾經由虛擬現實和「賽博格」 義肢的獨特體驗的狂熱者們所承諾的更加深遠和重要。

閱讀愉快,新年快樂!

葉梓濤

譯者按

這是一篇關於遊戲研究方法的文章,作者的論述可以視為接受了這樣一個前提:「玩電子遊戲就是把自己接入一個控制論迴路。」玩家、遊戲設備和軟件系統形成了一個信息交換的反饋循環。在這之下,非人類的概念與人類等量齊觀的被提出。

這些「非人類」其實更接近於布魯諾·拉圖爾的「暗物質」,是由各種裝置和物體組成的技術代理。它們在物理形式方面無法被視為生物學範疇的「生命」,但確實具備「能動性」和「效用」,能對我們的社會關係和生活產生影響,是「無法用既定社會學透鏡觀察」的「人工生命」。這與諾伯特·維納1943年以「行為」視角模糊有機體與機械之間界限的做法何其類似。而這種曾經離經叛道的分類法,現在已經普遍化為賽博格式的科幻圖景。關隘也正在於此,理解這些「非人類」的關鍵之一,便是要剋制住使用科幻文本中的擬人想象。

這些「人工生命」存在於控制論迴路中的各個「環節」,例如電子遊戲中的電腦玩家。它們與其他軟件部分共同構成的複雜系統,因其與人類互動時的動態表現,讓舊有的媒介研究方法難以適配電子遊戲文化產品。作者因而提倡一種超越文本隱喻的技術媒介研究,要充分考慮到技術媒介的能動性與效用。

如果將文中提到的「設計的立場」和「意圖的立場」視為理解能動性技術實體的方法,那麼兩者的區別非常類似於現代科學與控制論的認識論差別:我將前者稱為 architecture-建築師/架構師的立場,用座標系外的上帝客觀視角設計藍圖,一切按照藍圖去執行。而後一種則是 cybernetician-控制論者的視角,承認無法掌控這個混沌複雜的世界,因此將自己視做石子,投入時空產生漣漪,在四維的(時間)迷宮中探出屬於自己的蜿蜒路徑。

而後者,不正是一名理想的電子遊戲玩家,在足夠複雜的開放遊戲世界中的所作所為嗎?

大目妖(樊昌林)

Seth Giddings

其個人網站上的自我介紹如下:

這個網站由塞斯·吉丁斯(Seth Giddings)運行。我的教學和研究涉及數字媒體、技術、日常生活和設計,特別強調遊戲、人工智能、電子遊戲和其他遊戲性技術以及技術文化的理論和哲學。我在南安普頓大學的溫徹斯特藝術學院工作。

什麼是微觀行為學?What is Microethology?

我發明了(大概)微觀行為學這個詞,來描述我對人、技術和它們的環境的日常的,小規模共謀(collusion)的理論和經驗研究。所使用的方法來自於民族誌(ethnography)——對人類文化的定性研究,特別是參與式觀察,研究者與相關的文化或人打交道。這是一種描述性的、且常是創造性的方法,幾乎沒有科學客觀性的要求。我特別受到一種被稱為「人種學超現實主義(ethnographic surrealism)」的鬆散傳統的影響。

然而,「民族誌」這個詞並不能完全概括我的研究方法或對象。民族誌(對人或人群的書寫)和它的母學科人類學(對人類和文化的研究),正如它們的詞源所表明的,在它們的假設和範圍中都是深刻的人文主義或以人為本的。我的興趣在於技術文化(technoculture),並以概念性的和哲學的論點為基礎,即,人類社會和文化是,而且一直是,技術性的。描述日常事件中的人類行動、觀念和能動性,也是在描述技術、自然現象和環境。

行為學(Ethology)是對行為(behaviour)的研究,並不預先假定誰或什麼在任何特定事件中的行為或行動。這個詞一般用於研究動物行為,但不應侷限於此。我借鑑了這個術語的兩個並非完全不相關的替代用法:

吉爾·德勒茲(Gilles Deleuze),在斯賓諾莎之後,「對速度和遲鈍的研究,對影響和被影響的能力的研究,這是每個事物的特徵。」

格雷戈裡·貝特森(Gregory Bateson)的精神氣質人類學(anthropology of ethos)。

「微觀(micro-)」的前綴表示對瞬間的、小規模的和緊密事件(intimate events)的關注。請看一下本網站上的一些視頻,以瞭解其中的含義。「微觀行為學」並不完全是一個新名詞,後來的谷歌搜索顯示,它已被應用於研究倭黑猩猩交流的細微之處,以及兒童的語言。 我對它的使用同樣關注瞬間和小規模(以及某些類型的交流事件),但它試圖認識和描述構成微小事件的更廣泛的系統和迴路。因此,在這個博客上,我發展了對日常技術文化的研究,即人們和技術一同運作和遊玩(或多或少)以建立、維持和重建日常生活。它特別關注遊玩式的技術和事件,從電子遊戲文化到遊玩性體驗設計,再到任何地方發生的遊玩行為的湧現時刻。

個人網站

本文來源會議:DiGRA 2005 Conference: Changing Views – Worlds in Play.

正文翻譯:大目妖(樊昌林)

校對與編輯:葉梓濤

部分圖片為後續校對者添加,文章已獲得原作者翻譯授權

Seth Giddings 與非人類玩:作為技術文化形式的電子遊戲

Playing With Non-Humans: Digital Games as Techno-Cultural Form (2005)

摘要 ABSTRACT

遊戲研究尚未就其根本的技術基礎——即電子遊戲的「數字化(digitality)」——的意義進行持續的討論。本文呼籲進行此類討論,並提供一些議題和方向的初步思路。(校注:本文中並未使用常用的 video game 視頻遊戲的表述,而是使用 digital game,強調所指遊戲的數字化特性,在此同一譯作電子遊戲,有些地方作者會使用 digital game play 的表達,強調其過程性,譯作電子遊戲遊玩)

人文和社會科學建立的原則在於,歷史和文化能動性(agency)只存在於人類和社會之中。本文取道科學與技術研究(STS)、行動者網絡理論(Actor-Network Theory)和控制論文化(cyberculture)研究,認為只有通過對技術能動性的承認和理論化,才能充分理解電子遊戲的遊玩及這一過程更廣泛的技術文化背景。

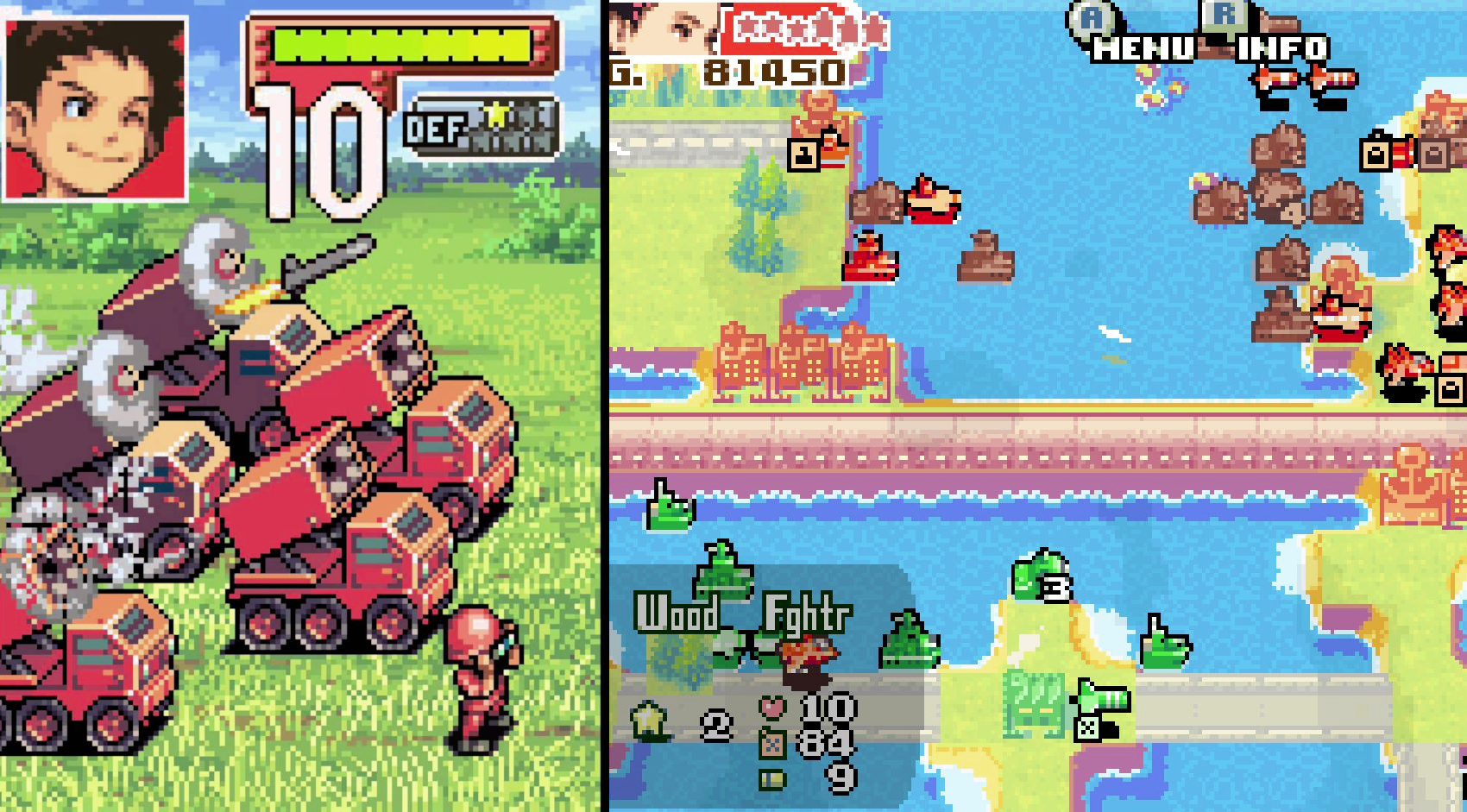

本文以Gameboy Advance掌機(任天堂GBA)上的遊戲《高級戰爭2》(Advance Wars 2)為例,探討了在數碼遊戲遊玩中關注非人類的能動性——特別是模擬和人工生命軟件——對遊戲研究的意義。

關鍵詞 Keywords

Technoculture, game studies, technological agency, actor network theory, cyberculture, simulation, artificial intelligence, artificial life.技術文化;遊戲研究;技術能動性;行動者網絡理論;控制論文化;模擬;人工智能;人工生命

在電子遊戲的劇情和圖像中,人類和技術之間的關係一直受到持續的關注。遊戲世界中充滿了突變體、賽博格、機器人和計算機網絡——角色化身(avatars)被抬頭顯示系統、外骨骼和不可能的武器所增強。然而,在很多方面,電子遊戲不僅可被視為一種公認的未來技術文化的代表——作為新媒介的技術想象——而且可被看作是此時此地技術文化的具體實例。玩電子遊戲就是把自己接入一個控制論迴路(To play a digital game is to plug oneself into a cybernetic circuit)。任何特定的遊戲事件都是通過在計算機組件、人類感知、想象力和運動能力,以及從虛擬環境到智能代理的軟件要素(software elements)之間的反饋(feedback)實現的。

這種控制論文化的語言在人文和社會科學中一直遭到懷疑。對於建立在社會建構主義(social constructivism)基礎上的知識傳統來說,任何技術決定論的意識都有問題——歷史和文化代理,它被設想為只存在於人類和社會之中。本文將論證,只有通過對技術化能動性現實的識別和理論化,才有可能充分理解數碼遊戲的遊玩及其更廣泛的技術文化背景。(譯註:社會建構主義,認為社會文化是知識生產的決定因素,研究重點在於文化力量怎樣建構知識和知識類型。 )

本文尤其藉助了科學與技術社會學和行動者網絡理論中發展出的理論立場,探討社會建構主義如何在考量技術能動性時受到的挑戰,並將通過對《高級戰爭2》(GameBoy Advance,任天堂 2003)的分析,提出這一論點可能闡明電子遊戲及其遊玩的獨特性質的方式。

技術文化的理論 THEORIES OF TECHNOCULTURE

關注技術、文化和社會之間關係的學科(社會學、文化研究、媒體研究等)傾向於從「社會形塑」模式(social shaping model)來分析媒介技術的接收和使用。對電子遊戲的「社會形塑」方法(例如在媒介研究中),一方面將電子遊戲及其遊玩視為其他形式的媒介技術及其在日常生活中的消費(隨身聽、電視等)的全面延續,另一方面它將這種消費的形式和實踐(以及媒介技術的使用)視為由社會能動性所塑造。

在生產製造環節,這些能動性主要是經濟層面的;而在消費環節,則是來自用戶或消費者們,他們與 這些設備的意義和使用協商(negotiate)。消費者,被聲稱,在其日常生活的偶然情況下,就他們對新設備的渴望和期待,同製造商和廣告商預期傾向的使用方式進行協商(他們能買得起這個設備嗎?他們能使用它嗎?他們必須與家庭其他成員分享嗎?性別和代際問題如何影響對這些設備的使用?)。這種通過消費過程對媒介技術進行社會形塑的關注,傾向於反對技術決定論的概念,它突出了意義生成的衝突性和社會性的本質。生產者試圖建構意義,然後通過營銷和廣告闡明它,其結果永遠不會超出對產品的「偏好性解讀(preferred readings)」。生產者或許希望消費者將Betamax視頻格式或激光光盤看作家庭娛樂的未來,但事與願違。20世紀80年代的早期家用電腦通常作為信息科技設備進行售賣,但卻被當作遊戲機大範圍的消費購買。那麼,所有的商品和媒介都是「文本(texts)」,是「編碼(encoded)」的產物,並在消費中被「解碼(decoded)」,顯示出一種完全不同的信息(Mackay 1997: 10)。所以,

「一項技術的效用......並非由它的生產、物理形式或能力所決定的。這些不是被內置在技術之中,而是取決於它們被消費的方式。」(Mackay 1997: 263)。

然而,將這種文本隱喻延伸到新媒介技術的消費中會產生很大的問題。簡言之,這種文本模式(以及其延伸出的「社會建構主義」範式)限制了對媒介技術物質性(materiality)的任何分析,因而排除了任何技術具有「能動性」或「效用」的考量。我認為,一項技術的效用可能無法完全還原為它的「生產」、「物理形式」或「功能」,但說這些因素毫無影響也是無稽之談。微波爐或許有烹飪以外的用途,但它不能被用來削鉛筆。在技術決定論的洗澡水中倒掉一個物質性的嬰兒是很危險的。正如麥肯齊(Mackenzie)和瓦奇曼(Wacjman)所指出的:

「然而,如果從「不能簡單歸結技術效果」而直接跳躍到「技術沒有效果」的結論,那就大錯特錯了。」(Mackenzie & Wajcman 1985: 7)

一般來說,基於文本性和再現模型的「社會建構主義」,特別強調媒介技術的意義和符號性流通,這樣做是為了淡化它們作為物和設備的物質性存在,而它們的使用恰恰被這種物質存在所限制或促進:

「在社會對人工製品的形塑中,被塑造的不單單是思想材料(thought- stuff),還有頑固的物理現實。事實上,機器的物質性對於它們的社會角色至關重要。」(Mackenzie and Wajcman 1999: 18)

這一論點對媒介和技術的社會建構主義理論有重大影響,它也開闢了新的調查領域。因為,如果一方面,物質世界和其中的人工製品是「頑固」和「物理的」(以及符號性的);另一方面(正如我們將看到的),社會和物質世界(技術、自然)可以被看作是相互構造的。那麼就很難再維持這樣的假設:人類是世界上唯一的代理者,形塑和塑造著人工製品(artifacts),而從來不是相反。顯然,這些問題的意義不僅顯示出對技術決定論的批判的根本挑戰,且也挑戰了對社會和文化的通常的理論化。

行動者網絡理論 Actor-Network Theory

Mackenzie 和 Wajcman 引入了行動者網絡理論(ANT),以識別「人工製品和社會群體之間的相互關係(reciprocal relationship)」(Mackenzie和Wajcman 1999: 22)。行動者網絡理論野心勃勃,其論斷也影響深遠。

「行動者網絡理論提出,社會和技術都是由同樣的「東西(stuff)」組成的:連接人類和非人類實體的網絡(非人類實體指「行動者(actors)」或某些說法中的「行為體(actants)」)。(Mackenzie和Wajcman 1999: 24)」

例如,布魯諾·拉圖爾(Bruno Latour)呼籲對他所謂的「丟失的群體」(missing masses)進行調查,他認為大量的非人類裝置和物體構成了社會的「暗物質」(dark matter)——無法用既定的社會學透鏡觀察到,但理論上對人類關係和活動的存在不可或缺。他有時將這些非人類稱為「代理官員」(lieutenants)(來自法語:擔任另一個人的位置,或為另一個人擔任某個位置):

「如果在我們的社會中,有數以千計這樣被我們授予能力的代理官員,這意味著在大多數情況下,定義了我們的社會關係的事物,是由那些非人類(non-humans)所隱秘指定的。知識、道德、技藝、力量、社交,都不是人類的屬性,而是人類連同他們所委託的角色隨從的屬性。由於這些代理者中的每一個都把我們的社會世界中的一部分連接在一起,這意味著,排除非人類而去研究社會關係是不可能的。」(Latour 1992)

拉圖爾認為,社會只由人類代理者組成的想法,就像技術只由技術關係決定的想法一樣古怪:

「每當你想知道一個非人類做了什麼時,只需要想象一下如果該角色不存在,其他人類或非人類將不得不做什麼。」(Latour 1992)

他用門和自動關門器的例子來說明這些委託代理關係(delegations)。要求我們想象從牆的一邊到另一邊需要付出多大的努力——需要在牆上開一個大洞,然後再把它砌起來。鉸鏈門的簡單技術是一種委託(delegate):它將這種假定的人類努力變化為一種更有效方便的運作。閉門器就像一個代理者,相當於門(不可靠的)人類使用者的努力。不同種類的閉門器具有被委託的(或代理人類的)不同效果:

「不論是否有人穿行,閉門器都將試圖關門。熟悉特定門的使用者將能夠躲避或預料到關閉中的門,而其他人則可能會發現門在他們面前砰地關上。因此,一個不熟練的非人類僕從預設了一個熟練的人類使用者。這經常是一種妥協(trade-off)。」(Latour 1992)

雖然行動者網絡理論和社會建構主義在方法上有明顯重疊,因為二者都主張技術的基本社會性質,但前者同時主張社會在根本上是技術性的。這兩個概念框架之間的區別也很重要:行動者網絡理論主張非人類的能動性,且人類和非人類之間的能動性在任何網絡中都是對稱相似(symmetry)的。

「倘若人類形成了一個社會網絡,那並非由於他們與其他人類的互動。而是因為人類與自身以及無窮的其他物質之間相互作用......機器、建築、衣服、文本——所有這些促成了社會的模式結構。」(Law 1992)。

實際上, 行動者網絡理論聲稱,人類和非人類之間任何牢固的概念區分都是站不住腳的。例如,史蒂夫·沃爾加(Steve Woolgar)批評了他所謂的「客體假設(the object hypothesis)」——該觀點認為人類和非人類實體彼此之間以及與其他實體及其環境之間是有界且不連續的(Woolgar 1991)。

行動者網絡理論的優點之一在於,它已被證明在大範圍的社會調查和應用於廣泛的研究對象方面富有成效:從武器系統到巴黎地鐵,從扇貝捕撈到過敏症。接下來,這裡存在一個挑戰:如何利用這些理論資源來處理普遍的媒介技術,特別是電子遊戲?

數碼遊戲與非人類能動性 DIGITAL GAMES & NON-HUMAN AGENCY

賽博格還是迴路?Cyborgs or circuits?

有人認為,電子遊戲遊玩鑑於其在大眾計算機硬件、軟件和文化實踐的發展和傳播中的核心地位,是流行的、數字化的、技術文化的一種享有特權,甚至可稱為典範的例子(Turkle 1984, Lister et al 2003)。在這些方面,電子遊戲遊玩是唐娜·哈拉維(Donna Haraway)的修辭意義上的賽博格的生動實例:人類與有機物以及技術與無機物之間曖昧與畸形的親密關係(Haraway 1990)。

電子遊戲將這個賽博格世界審美化,但同時也將其現實化(realise):這是一種控制和能動性(或失控)的美學,通過沉浸的、具身化的(embodied)快感和焦慮實現;而不(僅)是戲劇性的場景和屏幕展示的行為(Friedman 1999, Lahti 2003)。電子遊戲遊玩的共同經驗特點在於遊戲、軟件、機器和玩家之間失去了區別,這與行動者網絡對客體假說的批評產生共鳴。在受到威脅的邊界之中,也許最重要的是主體和客體之間的邊界——而這正是電子遊戲遊玩所跨越的邊界。

然而,這種比喻意義上的賽博格也許並非在技術文化方面理解電子遊戲最有成效的模型。賽博格往往被認為是一個增強的身體,擴展的、裝甲的、植入的等等,但從根本上說這仍是一具身體——「客體假設」並不成問題。把注意力集中在遊戲玩家身上,可能會有所收穫——神經、感官和運動的身體系統被擴展到手柄、跳舞毯這些義肢裝置和虛擬世界的環境。然而,如果我們關注於遊玩事件本身,我們可能會重新思考人類-非人類間的關係,這不是一具擴展的賽博格身體,而是一個控制論迴路(cybernetic circuit):一串在有機和無機節點之間的信息流,而無法辨別出其觸發的起點在玩家或是機器之中:

「根據定義,迴路存在於行動(action)和反應(reaction)的恆常之中。例如,在遊戲中,不僅有光子-神經-電子迴路(photon-neurone-electron)[......] 還有該回路的宏觀物理組件,如手指、鼠標或搖桿的運動。.[.....] 通過與機器的觸覺和視覺界面,整具身體作為遊戲迴路的一部分而被決定去運動,好像它存在於循環中一樣。」(Lister et al 2003: 370)

這便與行動者網絡及其對客體假設的排斥產生了共鳴,因為它 「將注意力從兩個不相干實體之間的互動,轉移到控制論進程(cybernetics processes)之中——即剪輯各個實體的某部分,創造出一個不可分割的信息能量交換的迴路」。(Lister et al 2003: 370)

雖然這種遊玩過程的概念化很有說服力,並提出了探究「沉浸式」遊玩特性的新途徑,但它幾乎沒有提到作為一種遊戲,作為一種新媒介形式的電子遊戲。我現在想把重點從人類和非人類之間的關係,轉移到思考作為軟件的電子遊戲自身可被看作行動者的一些途徑。

湧現和意圖性 Emergence and intentionality

一些評論家認為,計算機軟件操作的純粹複雜性威脅到了人類能動性的固有概念。正如埃斯彭·阿爾塞斯(Espen Aarseth)所指出的:

「當一個系統足夠複雜時,它就會因為有意、過失或巧合而不可避免地產生即使是系統設計師也無法預測的結果。」(Aarseth 1997: 27)。

他的例子包括計算機病毒和全球貿易網絡的複雜性。他認為,這些控制論現象是真正有自主性的(autonomous)。全球金融市場就是如此:

「因為它不能被單一的組織,或甚至國家所控制、關閉或重組。它的機器-人類的邊界並不清晰,因為界面後可能隱藏著一名人類交易員、一臺機器,或一個賽博格,甚至是幾者的組合。這樣一個系統,即使它完全由自主的代理者組成,那也不是其他什麼東西的模型或再現;它本身,就是一個控制論實體(cybernetic entity),與所有人溝通,卻不回應任何人。」(Aarseth 1997: 28)。

湧現的概念已在遊戲研究中提出,即相對「開放(open) 」遊戲的複雜性促成了遊戲設計者沒有預料到的行動和遊玩策略(Juul 2002, Giddings 2003)。本文將重新討論這個概念。

現在我想談談阿爾塞斯的控制論自動機的第三個例子:擊敗了程序員的國際象棋程序。該裝置是1971年的一篇很有影響的文章的核心,其中丹尼爾·丹內特(Daniel Dennett)探討了人工智能研究中產生的哲學問題。文中提出了幾個重要觀點,包括:作為行動者的機器,以及關於一種人類玩家和電子遊戲之間的關係,這種關係在行動者網絡理論或控制論模型中都未曾指出。而且,丹內特用一個電腦遊戲舉例,這很能說明問題。

他的論點如下:一臺精密的國際象棋電腦的策略是如此複雜,以至於人類棋手無法預測。因此,只有歸因於計算機具有意圖性(intentionality),並將其視作一位聰明的棋手來作出反應,才有可能與一臺國際象棋計算機下棋:

「當一個人不再希望通過利用物理學或編程知識預測機器的反應來戰勝它時,他仍然能通過將機器視為一名聰明的人類對手來避免自己失敗。」(Dennett 1971: 89)

這就是「意圖的立場(intentional stance)」,丹內特將其與 「設計的立場 (design stance)」區分開來。「設計的立場」是指設計者(或使用者、玩家)對計算機或程序設計的詳細瞭解,將使其能夠預測系統對任何輸入或操作的反應。在國際象棋的例子中,設計的立場需要玩家對編碼在遊戲程序中的指令有足夠的瞭解,以明確地預測計算機將下出的每一步棋(Dennett 1971: 87-8)。然而,

「有時候,一個純粹的物理系統可以如此複雜,但又如此有組織,以至於我們發現將其它視為有信念、慾望和理性的事物來對待,既方便又有解釋力,且是實際中的預測所必需的。」(Dennett 1971: 91-2)

丹內特提出的概念,是理解複雜系統的運作和能動性的一種可行且實用的方式,它既承認與一個系統打交道時,對它好像有慾望和意圖的明顯感覺(也許是不可避免的),它也同時拒絕了觀念論版本的擬人主義(anthropomorphism):

「有意圖系統(Intentional system)的概念是一個相對簡潔和非形而上的概念,因為它抽離於從屬於其實體的構造、組成、意識、道德或神性問題外。因此,舉例來說,判斷一臺機器能否成為一個有意圖的系統要比判斷一臺機器能否真正思考、或有意識和有道德責任要容易得多。」(Dennett 1971: 100)。

因此,這種意圖性並不假定複雜系統像人類那樣有信念和慾望,但是它們的行為可以,且實際上往往必須被理解為是這樣的(有信念和慾望)。或者可以說,丹尼特暗示了這一點,它們的 「信念 」和 「慾望」與其說是隱喻性的(metaphorical),不如說是類似的(analogical)。

這種「非形而上」的有意圖系統的概念與拉圖爾的非人類代表產生共鳴,並提出了能將我們與複雜計算機媒介的物質和概念的接觸參與(engagement)理論化的方法,這避開了一系列對臨近的真實機器意識毫無幫助的推想。它建議將(與)這些遊戲/機器的遊玩經驗理論化為與人工智能的接觸參與,而非滑向天真的擬人主義或狂熱的未來學。

現在我將把到目前為止提出的議題用於分析任天堂GBA遊戲《高級戰爭2》(Advance Wars 2,2003)。這款遊戲將被作為一個技術化人工製品,一個由各種形式的能動性構成的軟件來研究。

作為模擬和人工生命的《高級戰爭2》 ADVANCE WARS 2 AS SIMULATION AND ARTIFICIAL LIFE

人造死亡:戰爭世界中的模擬 Artificial Death: simulation in Wars World

敵對雙方一復一日的發動導彈襲擊,從工廠生成新的部隊、武器和車輛,佔領城市,計算風險和相互侮辱。然而,在這個戰爭模擬遊戲中,卻很難對暴力產生道德上的恐慌。遊玩中的戰爭本身是戰術策略性的,在戰敗時,作戰單位不會像FPS遊戲化身那樣被炸成碎片,而是以通用的連續動畫呈現——優雅地從屏幕上滑落。戰士們是指揮官(Commanding Officers Os):卡通人物,其中一些顯然是青少年,他們每個人都有一套性格、興趣和情緒,這些都是對他們的電視動畫先例的個性特徵的簡約勾勒。

這款《高級戰爭2》的流行和成功是由於其精巧的策略性和基於解謎的遊戲玩法,而非是像近年來其他流行遊戲那樣身臨其境的電影式逼真。這主要因為它是一款GBA掌機遊戲——充分利用了2D圖形和掌上遊戲機的便攜性。

遊戲玩法的基本動態非常簡單。玩家指揮一支軍隊上與計算機控制的敵軍在戰場上作戰——遊戲中表現為「戰爭世界(Wars World)」的諸多地圖之一。軍隊由各種單位組成:步兵、炮兵、不同種類的坦克、飛機和戰艦。大多數戰役都需要保衛一個基地並佔領敵人的基地,且其中多數都有一個類似解謎的特定元素,需要被解開後才能獲得勝利。例如,可能要在某場戰役中多次嘗試,才會發現必須奪取並守住一個機場才有可能勝利。遊戲是基於回合的方式進行的。這種基本的時間結構決定了該種遊戲類型:它是一種回合制戰略遊戲(turn-based strategy game, TBS),而非現在更流行的即時戰略遊戲(real-time strategy game , RTS)。即時戰略遊戲只有在計算機處理能力提高和遊戲軟件設計的發展的情況下才成為可能,而《高級戰爭》系列則利用了更多「原始」類型的風格化樂趣。

每天/每回合,玩家移動或補充他或她的單位(根據它們的移動範圍和可穿越的地形種類),生產新單位(資金和工廠的允許下),並對敵人的單位發動進攻。一旦所有的移動和攻擊完成,敵方(計算機控制的)指揮官就會開始其回合。在該回合結束時,遊戲中的一天也隨之結束,循環再次開始。遊戲中的戰役可以在四或五個遊戲日內結束,也可以持續數個遊戲月。此外,鑑於遊戲(數碼或其他)和軟件的無限可重複性(infinite iterability),任何戰役都可以隨意重來。或者鑑於遊戲的進程式結構,不斷重新戰鬥直到勝利,並最終使玩家能夠進入下一個戰場和戰役。

雖然它起初在屏幕上可能看起來像電影或電視動畫對戰爭的表現,但「戰爭世界」可以被更有成效地(與許多其他計算機應用程序一起)概念化為「代碼」而非「文本」;或者更具體地說,是「模擬(simulation)」而非「再現(representation)」。

模擬、人工智能和自動機 Simulation, AI and automata

在對新媒介的分析中,有兩種非常普遍的使用模擬(simulation)這個術語的方式。

一種是讓·鮑德里亞對仿真(simulation)與超真實(hyperreality)的定義(Baudrillard 1994)。根據鮑德里亞的說法,仿真(simulacra)是一系列符號,它不再能與「真實的」元素交換,而只能與系統內的其他符號交換。對鮑德里亞來說,後現代主義情景中的真實已經成為超真實,消失在一個仿真的網絡中。在過去幾十年的後現代主義辯論中,仿真的屬性超越了表象,被認為對人類政治和文化能動性的未來問題具有根本的重要性。

第二種更特別關注把模擬作為一種特殊形式的計算機媒介(Woolley 1992, Lister et al 2003, Frasca 2001, Prensky 2004)。然而,這兩種概念是重疊的。鮑德里亞的仿真,雖然是在計算機媒介提升到目前的主導地位之前提出的,粗略地說——斷言了現在被廣泛地應用於互聯網、虛擬現實和其他新媒介形式的電子媒介和消費文化。對計算機模擬性質的討論往往也需要考慮計算機模擬和現實世界之間的關係(或關係的缺乏)。兩者都對「模擬」(在這裡體驗到的「現實」與任何實存事物都不一致)和 「再現」(representation,或稱為「摹仿」mimesis,即試圖準確地模仿或表現一些在形象或圖片之外的真實事物)進行了區分——儘管其含義和意圖往往非常不同。一種模擬可以彷彿像真實一樣被體驗,即使在模擬自身之外沒有對應的事物存在。(Lister et al 2003: 390-1)。

模擬的另一方面與技術能動性的研究直接相關。在媒介、遊戲和控制論文化理論中很少被提及的是,模擬(simulation)和擬像(simulacra)這兩個術語的源頭之一是自動機(automaton)。自動機通常是指「自我活動的事物(self-moving things)」(在歷史上該類別包括動物和人類)。李斯特(Lister)等人將這些自動機中的概念追溯到擬像(simulacrum)和自動裝置(automaton)的古典區分(見《伊利亞特》中)。自動機是自己活動的設備,而擬像是模擬其他事物(人、鴨子等)的自活動設備的一個子類(Lister et al 2003)。

由於本文的目的,我想集中討論作為軟件的模擬,並特別強調作為,或調動自活動代理者或自動裝置的軟件。人工智能(AI)也許是電子遊戲中最常被理解為自主代理的模擬實例。在遊戲中,人工智能通常指程序中對玩家的行為反應最敏感的部分。這個術語既包括對NPC們的行為和反應的編碼,也包括作為一個系統的遊戲世界對玩家參與作出令人信服的反應的整體感受。在這個意義上,遊玩此類遊戲便涉及到丹內特的「意圖的立場」:玩家將意圖性(即「智能(intelligence)」)賦予遊戲及其中的實體。邁克爾·馬特亞斯(Michael Mateas,一位理論家和遊戲設計者)勾勒出了他所謂的「表現性人工智能(expressive AI)」的關鍵方面。他一方面牢牢紮根於計算機科學研究的話語和技術,但另一方面,他又著眼於將人工智能用於非科學的目的,用於交互式娛樂:遊戲中的「表現性人工智能」涵蓋了一系列不同的編程和設計實踐,包括尋路(pathfinding)、神經網絡、情感和社會情境模型、有限狀態機(finite-state machines)、規則系統、決策樹學習以及許多其他技術。(Mateas 2003)

《高級戰爭2》中的敵方單位是人工智能。對於每張地圖,他們都有一個「非智能」的戰略(例如,向玩家的基地移動以奪取它,或者佔領城市)。然而它們的策略是人工智能的:在其整體動機的語境中,它們會停下來或轉而與玩家的單位交戰。重要的是,它們會對玩家部隊的位置和運動的意外情況作出反應。敵方代理的人工智能精確的數學基礎促成了有意圖的魔鬼戰術:在玩家部隊的攻擊範圍之外迂迴行動,以便能夠隨時前進做出優先攻擊,計算所有的選項和風險,並以超出許多人類大腦能力的方式將它們全部帶入遊玩之中。

電子遊戲中的人工生命和代理 ALife and agency in digital games

基於人工生命(ALife, Artificial Life)原理和算法的計算機模擬已被廣泛用於大眾電影中計算機生成圖像(computer-generated imagery)。迪斯尼的動畫電影《獅子王》(1994年)和《花木蘭》(1998年)在生成包含大量移動角色的場景時都使用了「群集(flocking)」路徑程序;分別用於生成野馬的踩踏和軍隊衝鋒。群集程序指示每個單獨的實體(最初是'boids',模擬飛行中的鳥類)自主移動,但與鄰近實體的整體軌跡和近鄰程度相關。因此,指令非常簡單:不會撞到相鄰實體的隨機移動,但其結果是高度複雜且有模式的運動,類似於真實的鳥群。

雖然這些人工生命實例,一旦被記錄和處理(因此被人為地「殺死」)為連續動畫,就會像所有的電影一樣以圖像流的形式呈現,但比如像電子遊戲這樣的新媒介,卻能維持這些實體的鮮活存在。迪斯尼利用複雜性和湧現來實現奇觀的經濟學,而遊戲則運用它們實現阿爾塞斯所說的「非意圖性的符號行為(unintentional sign behaviour)」:

「非意圖性的符號行為的可能性使得控制論媒介創造性地湧現,因而其無法被歸入傳統的傳播理論。」(Aarseth 1997: 124)

另一個「自下而上」從一套簡單的規則中生成複雜系統(與《高級戰爭2》尤其相關),應用於數碼娛樂的案例是元胞自動機(cellular automata)。這在著名的《生命遊戲》(Game of Life John Conway 1970)中得到了最清晰的說明。這個數學遊戲的簡單算法——模擬細胞群落( 單色屏幕上「0」的動畫集群),根據任何特定的「細胞」和它鄰居之間的關係,通過一代又一代的生與死產生了迷人的湧現秩序和熵的模式。這種對細胞群落生長的模擬遵從一套非常簡單的算法:

對於一個「有生命(populated)」的空間:

每個有一個或零個鄰居的細胞都會死亡,就好像孤獨致死。

每個有四個或更多鄰居的細胞都會死亡,就像人口過剩。

每個有兩個或三個鄰居的細胞都能生存。

對於一個「空的」或「無生命」的空間:

當其有三個有細胞的鄰居時會變得有生命。

從這些簡單的規則中可以湧現出高度複雜的模式。其中有些是有益於人工生命科學的,有些則尋求一種更加探索性的、非工具性的、甚至是遊戲的精神。《高級戰爭2》有一套更復雜的規則,其中的單位由其自身的移動和火力能力構成,它們的網格方塊被區分為各種地形的模擬。它的複雜性不僅湧現自通過自動單元生成的隨機迭代,而且還與人類玩家的行動相關,這些行動被遊戲設計和擬像的要求引導、配置。

而作為虛擬世界,《高級戰爭2》和《生命遊戲》之間存在著重要的相似之處。「戰爭世界」的戰場具有棋盤遊戲的風格化的平面性和圖像性,「單位」(人員和技術的模糊混合體)在外觀和統一的尺度下可視為細胞。《生命遊戲》中的自動機是嚴格的二進制(每個方塊都是「開」或 「關」),而《高級戰爭2》中的自動機則是由活力(或健康)量表構成的,這取決於它們最初的體力和戰損程度。然而,《生命遊戲》的細胞和《高級戰爭2》的單位總是與它們所在的網格地形方塊完全共同存在。它們甚至都沒有例如《蛇梯棋》計數器那種可以共享一個格子的靈活性。通過「運動」和近鄰,《生命遊戲》中的細胞培養物將新的細胞培育成生命,或者拋棄使其死亡;「戰爭世界」中的工廠單位產生新的單位,現有的單位為友方單位提供補給並摧毀敵方單位。無論這些擬像實現了何種能動性,它都沒有受到任何道德或認識論目的的引導。

這些遊戲在自動化的居民的性質方面非常實用主義,《生命遊戲》中的「細胞」是一個算法過程的產物(眾多可能的表現之一)。如果這裡有「生命」的話,那也只存在於該過程及其湧現的複雜性,而非屏幕上閃爍的圖形之中。在《高級戰爭2》中,我們的對手不是軍隊或敵對的將軍,而是一個有意圖的系統,它通過各種軟行動者——單位、指揮官和人工智能「戰術」來調動自身。因此,《高級戰爭2》中的人工生命可以被視為是一種實用主義的方式,類似於丹內特對國際象棋程序中的「意識」的看法。然而,這種探究方式不應忽視流行的電子遊戲對人工生命研究的真正貢獻。可以參見 Kember 在2003年對作為技術文化形式的人工生命——特別是遊戲生物(Creatures)的深入調查。

在這裡,通過電子遊戲遊玩行使的技術能動性是字面意義上的,和非形而上的,是日常的和有趣好玩的。然而,這種真正的平凡性和普遍性可能暗示了一種技術文化,這比那些曾經由虛擬現實和「賽博格」 義肢的獨特體驗的狂熱者們所承諾的更加深遠和重要。

結論 CONCLUSION

遊戲研究恰當地對作為一種文化形式的遊戲的特殊性給予了大量的關注。然而,電子遊戲作為數碼、模擬、軟件和技術的概念化卻沒有得到持續的關注。在本文中,我認為遊戲研究可以借鑑一系列現有的理論框架,並且電子遊戲及其玩法是日常的、真實的技術文化的典範實例。對電子遊戲技術性質的關注——尤其是在遊玩行為中技術和玩家之間的能動性(agency)的分配和委託——同時為分析電子遊戲和遊玩提供了新的框架,併為研究技術、文化和人類之間的關係提出了更廣闊的問題。

參考 REFERENCES

- Aarseth, E. Cybertext: perspectives on ergodic literature, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1997

- Akrich, Madeleine “Technology, theory and method: the de-scription of technological objects” in Bijker, W & LawJ (eds) Shaping Technology / Building Society: studies in sociotechnical change, Boston Mass.: MIT Press, 1992

- Baudrillard, J. Simulation and Simulacra, Michigan: University of Michigan Press, 1994

- Dennett, D.C. “Intentional systems” The Journal of Philosophy, vol.68, no.4, (February 1971), 87-106

- Du Gay et al. Doing Cultural Studies: the story of the Sony Walkman, London: Sage, 1997

- Giddings, S. “Circuits: a video essay on virtual and actual play”, Level Up Digital Games Research Conferenceproceedings CDROM, Utrecht: Faculty of Arts, Utrecht University, 2003

- Frasca, G. “Simulation versus narrative: introduction to ludology”, in Wolf & Perron (eds) The Video Game TheoryReader, London: Routledge, 2003

- Friedman, Ted (1999) “Civilisation and its Discontents: Simulation, Subjectivity, and Space.”, in G. Smith (ed.) Ona Silver Platter: CD-ROMs and the Promises of a New Technology,. New York: New York University Press, 1999, 132-150

- Giddings, S & Kennedy, H. “Digital Games as New Media”, in Rutter & Bryce (eds) Understanding Digital Games,London: Sage, forthcoming

- Haraway, D. “A Manifesto for Cyborgs: Science, Technology, and Socialist Feminism in the 1980s”, in Linda J.Nicholson (ed.) Feminism / Postmodernism, London: Routledge, 1999

- Juul, J. (2002) “The Open and the Closed: games of emergence and games of progression”, in Frans Mäyrä (ed.):Computer Game and Digital Cultures Conference Proceedings. Tampere: Tampere University Press 2002. pp.323- Online at: http://www.jesperjuul.dk/text/openandtheclosed.html Accessed 15 April 2005

- Kember, S. Cyberfeminism and Artificial Life, London: Routledge, 2003

- Lahti, M. “As we become machines: corporealized pleasures in video games”, in Wolf & Perron (eds) The VideoGame Theory Reader, London: Routledge, 2003, pp.157-170

- Latour, B. “Where are the missing masses? the sociology of a door”, online at:http://www.ensmp.fr/~latour/articles/article/050.html , 1992. Accessed 14 March 2004

- Law, J. (1992)”Notes on the Theory of the Actor-Network: ordering, strategy and heterogeneity”, Centre for ScienceStudies and the Dept of Sociology, Lancaster. Online at: http://www.comp.lancaster.ac.uk/sociology/soc054jl.html accessed June 2002

- Lister et al New Media: a critical introduction, London: Routledge, 2003

- Mackay, H. Consumption and Everyday Life, London: Sage 1997

- Mackenzie & Wajcman (eds) The Social Shaping of Technology, second edition, London: Open University Press,1999

- Mateas, M. “Expressive AI: games and artificial intelligence”, Level Up Digital Games Research Conferenceproceedings & CDROM, Utrecht: Faculty of Arts, Utrecht University, 1993

- Prensky, M. Digital Game-Based Learning, McGraw-Hill, 2004

- Turkle, S. The Second Self: computers and the human spirit, London: Granada, 1984

- Woolgar, S. “Configuring the user: the case of usability trials”, in Law (ed.) A Sociology of Monsters: essays onpower and technology and domination, London: Routledge, 1991, pp. 58-99

- Woolley, B. Virtual Worlds- a journey in hype and hyperreality, Oxford: Blackwell, 1992

日 | 落譯介計劃 是媒體實驗室落日間對一些有助於思考遊戲/電子遊戲的外文文本翻譯和推薦/索引計劃。(查看網站)。

遊戲-控制論-研究

Uricchio 模擬,歷史與電腦遊戲 Simulation, History and Computer Game (2005)

Brendan Keogh 穿越世界和身體 Across Worlds and Bodies (2014)

Jonathan Blow 遊戲設計的真如 Truth in Game Design (2011)

Gregory Bateson 「自我」的控制論:酗酒的理論 (1971)

……

感謝支持落日間的朋友們!

歡迎贊助並閱讀內測內容

愛發電

竹白