本文原載於《信睿週報》第30期,註釋略,經授權發佈

互動式電影(interactive movie)是遊戲中一個比較小眾的門類,一般的玩法是由玩家扮演的角色在遊戲中收集信息並做出一系列選擇,這些選擇將進一步影響遊戲的主線和支線進程。由法國遊戲工作室量子夢開發、索尼互動娛樂於2018年在其平臺PlayStation 4發行的《底特律:變人》是這一遊戲門類的代表作之一。

《底特律:變人》

《底特律:變人》的故事圍繞三個仿生人(android)展開,分別是:為保護僱主女兒免受家暴而渴望探索自身人工意識(artificial consciousness)的家政仿生人卡拉(Kara),為追捕像卡拉這類異常仿生人而在一線進行搜查任務的警察仿生人康納(Connor),以及有著豐富情感表達、獨特藝術認知和反抗精神,致力於解救被奴役的同伴的馬庫斯(Markus)。這款遊戲層層嵌套的設計使其故事線不再孤立,玩家的選擇能在角色間產生蝴蝶效應。比如,玩家扮演馬庫斯時若選擇暴力鬥爭,會影響遊戲中大眾對仿生人的看法,從而影響扮演另一名角色時人類對該角色的態度。

每個章節的結尾都會出現一張根莖結構圖,詳細展示本章節中所有可能的選擇、路線及其結果,以激發玩家重新思考其選擇,進而探索更多的可能性。三名主角的故事線在結局交匯的那一刻,玩家或多或少能感受到其抉擇對敘事,尤其是角色命運的影響,這也是遊戲的樂趣所在。

《底特律:變人》遊戲截圖

然而,《底特律:變人》在玩家群體中常因其互動式電影的特質飽受批評:首先,遊戲的操作快感很弱,除了較驚險刺激的快速反應事件(Quick Time Event, QTE),大量對遊戲進程毫無幫助的生硬交互(如倒水、開門等)都顯得十分雞肋;其次,劇情在細節上經不起推敲,把有關仿生人的複雜問題簡單化了。這些批評雖然點出了《底特律:變人》的不足之處,卻也常因玩家對“玩”這一關乎其身份的概念的執念而囿於遊戲的媒介特異性(media specificity)。

本文將簡述互動式電影遊戲的歷史,並以《底特律:變人》為例,試圖從“雲玩家”的視角出發,檢驗其超越遊戲圈的影響力,思考遊戲研究的跨學科潛力。

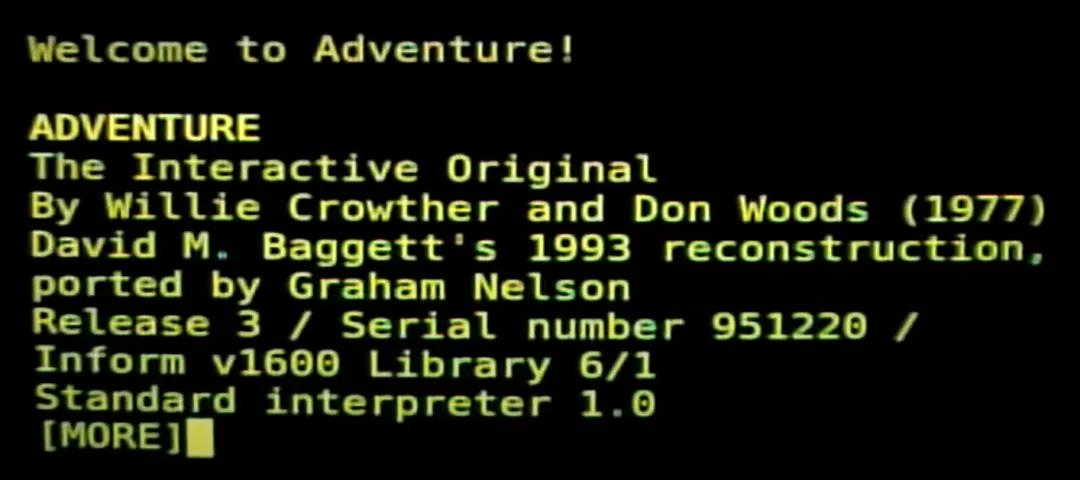

1975年至1977年間,威廉· 克羅塞(William Crowther)、唐· 伍茲(Don Woods)和其他程序員開發了早期文字冒險遊戲(text adventure)的代表作品《巨洞冒險》(Colossal Cave Adventure )。彼時距萬維網開放還有十多年的時間,圖形處理技術還未出現,《巨洞冒險》完全依賴文本來展開劇情。玩家扮演一名在洞穴中淘金的探險者,在閱讀遊戲文本後,通過輸入指令做出選擇,來推動劇情發展,最終目的是找到所有寶藏並安全離開洞穴。

1990年,邁克爾· 喬伊斯(Michael Joyce)出版的《下午,一則故事》(Afternoon, A Stor y)被普遍認為是第一部超文本小說(hypertext fiction)。1996年,鮑比· 拉比德(Bobby Rabyd)出版了包含文本、圖片和聲音等互動元素在內的第一部基於萬維網的超文本小說《陽光69》(

Sunshine 69 )。馬克· 阿梅里卡(Mark Amerika)1997年的超文本意識(Hypertextual Consciousness)作品GRAMMATRON 將元小說(metafiction)、超文本、賽博龐克(cyberpunk)及觀念藝術(conceptual art)等一千多個不同的文本元素通過幾千個超鏈接(hyperlink)混合出新的敘事風格,即超文本意識。GRAMMATRON 還曾於2000年在惠特尼雙年展展出,成為網絡藝術(Internet art)的先驅。

《Colossal Cave Adventure》遊戲截圖

20世紀90年代,艾斯本· 亞瑟斯(Espen Aarseth)在《賽博文本:遍歷文學透視》(Cybertext: Perspectives on Ergodic Literature )一書中提出,“賽博文本的讀者會直接改變文本的機械組織,這是傳統的‘閱讀’概念所無法實現的”,並進而“把這種改變文本機械組織的行為稱為‘遍歷’(ergodic)。該詞由希臘詞‘ergon’和‘hodos’合成,意為‘勞作’和‘途徑’,指的是讀者遊歷文本時所發生的改變文本機械組織的行為並非毫無意義,需要在眼睛的移動和週期性或隨意的翻動書頁之外付出額外的努力”。文字冒險遊戲和超文本小說就是典型的“遍歷文學”,玩家和讀者可通過輸入指令或點擊鏈接改變原文本的機械組織。

隨著計算機圖形技術的發展,文字冒險類遊戲經歷了從文本向視覺形式轉變的過程,“圖片+文字”型互動式電影的雛形開始出現,1994年發行的《心跳回憶》系列(ときめきメモリアル)就是其中的經典之作。20世紀80年代初,遊戲商Cinematronics利用激光光盤這一新的存儲介質,發行了由前迪士尼動畫師唐· 布魯斯(Don Bluth)製作的第一款全動態影像(full motion video)遊戲——《龍穴歷險記》(Dragon's Lair),這也是真正意義上的首款互動式電影遊戲。

在10分鐘左右的遊戲時間中,玩家需要按鍵上百次來決定主角的選擇,雖然它劇情老套,QTE交互與鏡頭切換有時並不同步,但其精緻的手繪動畫還是吸引了大量的玩家。此後,由於高昂的拍攝製作成本及存儲介質的容量限制,互動式電影一度進入低潮期。

《心跳回憶》遊戲宣傳圖

2010年和2013年,量子夢相繼推出了兩款劃時代的互動式電影遊戲——《暴雨》(Heavy Rain)和《超凡雙生》(Beyond: Two Souls)。此時,3D圖形渲染技術超越了《龍穴歷險記》的動畫效果,達到了可與真人電影媲美的級別。這兩款遊戲中的3D建模人物和場景都有著接近真實的質感、動作和聲音,視角和場景也有了電影運鏡的感覺。在電影化的渲染和敘事節奏下,玩家如同親歷一部懸疑片,一步步解開線索,最終撥雲見日。

縱觀互動式電影這一小眾遊戲門類的發展歷程,不難發現一個讓人困惑的核心問題:此類遊戲究竟是一部可玩的電影,還是一款只能看的遊戲?抑或是一本視覺化的小說?

有一次,筆者看到一位博士朋友在玩遊戲,他說:“不,我是在閱讀遊戲(read video game)。”我感到很詫異。他繼續解釋道:“閱讀是闡釋意義的唯一方式,比如閱讀圖片,閱讀電影,閱讀遊戲……”不可否認,在人文社科領域中,深度閱讀(deep reading)被奉為正統的研究方法之一,其核心是假設文本的意義隱藏在深處,需通過細讀(close reading)來充分挖掘其多義性。但另一方面,很多遊戲玩家更堅信遊戲是用來“玩”的,且遊戲研究領域常推崇約翰 ·赫伊津哈(Johan Huizinga)在《遊戲的人:文化中游戲成分的研究》(Homo Ludens: A Study of the Play-Element in Culture)一書中提出的核心觀點:真正純粹的遊戲是人類文明本質的、不可或缺的基石之一。

而約翰·伯格等攝影、電影和視覺文化領域的學者則強調觀看先於語言。在基於媒介特異性的方法論中,“玩”常常被簡化為車、槍、球類遊戲所崇尚的“操作感”,助長了伊恩·博格斯特(Ian Bogost)所批評的遊戲領域的排外主義風氣。事實上,如瑪麗·弗拉納根(Mary Flanagan)所說,“玩”更是一種批判性綜合實踐,即“遊戲可以是表達創意的途徑,概念思維的方式和輔助研究社會問題的工具”。

![《遊戲的人:文化中游戲成分的研究》 [荷蘭] 約翰·赫伊津哈 /著 何道寬 /譯 花城出版社,2007-9](https://image.gcores.com/f4d85ee0-c3ce-4a6c-8c78-15e643732370.jpg)

《遊戲的人:文化中游戲成分的研究》 [荷蘭] 約翰·赫伊津哈 /著 何道寬 /譯 花城出版社,2007-9

在《底特律:變人》風靡玩家圈時,“雲玩家”一詞被廣泛使用,指那些不親自上手玩,只通過網絡視頻瞭解遊戲的人。筆者以此為標題,並非要宣揚在不瞭解遊戲的情況下發表評論,而是試圖調和基於媒介特異性的方法論,從而在不同媒介和方法間尋求相互啟發的可能性。因此,以雲玩家的視角來看,遊戲《底特律:變人》不僅有可玩性,同時還有可看性,因為互動式電影借鑑了大量電影語言。同時,它也是可讀的,因為此類遊戲有其文本性根源。

也許《底特律:變人》算不上是一部好電影,但我們卻不能否認遊戲對電影敘事的影響,並因此催生出不少優秀的作品。例如,1998年上映的電影《羅拉快跑》(Run Lola Run)的敘事方式顯然受到了遊戲的影響,或者說整部電影其實就是主角羅拉的闖關遊戲。片中出現了三段20分鐘的奔跑片段,主要劇情幾乎完全一致,即一頭紅髮的羅拉為營救其男友曼尼而奔跑。在前兩次奔跑中,如同遊戲裡闖關失敗後的讀取重玩,羅拉或曼尼死亡後都會出現一小段兩人在冥界對話的情節,然後羅拉復活並重新開始奔跑。每當羅拉重新開始奔跑(相當於重啟遊戲)時,她會依據上一次奔跑的經驗來預知各個NPC(即“非玩家角色”)的位置和作用,進而規避意外風險。可以說,影片最吸引人的地方就在於觀眾能和羅拉一起體驗其通過細微改變引發的“蝴蝶效應”,最終完成營救男友的闖關任務。

2018年在奈飛(Netflix)上線的《黑鏡:潘達斯奈基》(Black Mirror: Bandersnatch)則是一部標準的互動電影,觀眾所做的選擇可以決定角色的命運,這部作品在挑戰觀影體驗的同時,也在電影、遊戲和文本之間摸索著新的敘事模式。在國內,於2013年問世、以同人作品和女性向視覺小說聞名的橙光遊戲社區則陸續發行了《清宮計》《逆襲之星途閃耀》等文字冒險遊戲,其中很多還被改編為網劇、電視劇和小說等,突破了遊戲、文學與娛樂產業間的壁壘。

互動式電影遊戲的操作相對簡單,在敘事上的著墨較多,一些獨立開發的遊戲甚至通過遊戲中的故事直指社會問題,如一度在國內引發熱議的《中國式家長》。《底特律:變人》也指向了“仿生人權利”這一複雜的技術、社會、政治、經濟和倫理問題,遊戲中對這個問題的討論常被批評為難以自洽,但這恰恰說明了相關問題在現實世界中的複雜性。毫無疑問,《底特律:變人》的世界過於簡單,遊戲中的選擇也較單一。

譬如,當作為馬庫斯的玩家選擇暴力革命時,公共輿論對仿生人的看法就會趨向負面;當玩家選擇和平抗議時,公共輿論則會轉向正面。這樣單向度的升降顯然簡化了現實中公共輿論的運作機制。舉一個近期的例子,喬治·佛洛伊德之死在美國多地引發了大規模抗議示威活動,甚至引發暴亂,在諸多因素的影響下,公共輿論的反應從極激進到極保守的變化,呈現多元化趨勢。

《底特律:變人》是筆者在教學中經常會使用的工具之一,它有助於引導大學課堂上學生對社會政治議題的討論。比如有一回,學生就是否應該殺死一名仿生人以獲得更多線索而產生了激烈的爭論。也許是遊戲對美國20世紀五六十年代公民運動歷史的借鑑為學生創造了認同感,激發了他們的社會想象,也製造了打破沉默的時機,將話題引向種族、公民權利等原本無從談起的領域。由此,筆者認為圍繞《底特律:變人》的評論可以不限於遊戲本身,我們可從遊戲切入,開展更廣泛深刻的討論。

《底特律:變人》遊戲截圖

1967年,蒙特利爾世博會展出電影《一個男人和他的房子》(Člověk a jeho dům ),這是影史上第一部互動電影。這部轟動一時的影片時長63分鐘,放映該片的電影院的127個座位上裝有紅綠兩個按鈕,在影片中共有9處劇情需要觀眾點擊按鈕進行投票,來決定劇情走向。但事實上,觀眾的投票毫無意義,因為無論他們如何選擇,影片實則只有一個結局。觀眾以為自己的選擇可以決定片中角色的命運,最後卻發現自己被導演玩弄於股掌之間,整個事件充滿了諷刺和黑色幽默。

隨著箱庭遊戲、沙盒遊戲、開放世界遊戲的出現和發展,電子遊戲的互動性變得越來越強,玩家可以在其中操作,生成屬於自己的遊戲敘事。但我們面臨的問題依舊是:玩家的選擇和互動究竟在多大程度上決定了角色的命運?雖說遊戲的意義主要在於所謂的“操作感”,但在遊戲之外,類似《底特律:變人》這樣的遊戲也許難以滿足玩家對“操作感”的需求,但其可玩、可看、可讀的特質或許正是跨學科遊戲研究的潛力所在。