本文原载于《信睿周报》第30期,注释略,经授权发布

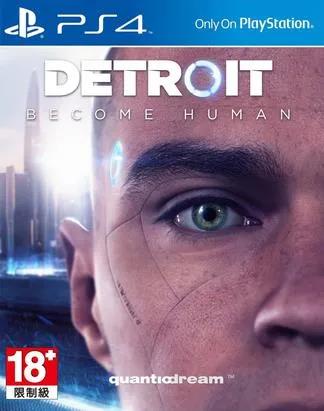

互动式电影(interactive movie)是游戏中一个比较小众的门类,一般的玩法是由玩家扮演的角色在游戏中收集信息并做出一系列选择,这些选择将进一步影响游戏的主线和支线进程。由法国游戏工作室量子梦开发、索尼互动娱乐于2018年在其平台PlayStation 4发行的《底特律:变人》是这一游戏门类的代表作之一。

《底特律:变人》

《底特律:变人》的故事围绕三个仿生人(android)展开,分别是:为保护雇主女儿免受家暴而渴望探索自身人工意识(artificial consciousness)的家政仿生人卡拉(Kara),为追捕像卡拉这类异常仿生人而在一线进行搜查任务的警察仿生人康纳(Connor),以及有着丰富情感表达、独特艺术认知和反抗精神,致力于解救被奴役的同伴的马库斯(Markus)。这款游戏层层嵌套的设计使其故事线不再孤立,玩家的选择能在角色间产生蝴蝶效应。比如,玩家扮演马库斯时若选择暴力斗争,会影响游戏中大众对仿生人的看法,从而影响扮演另一名角色时人类对该角色的态度。

每个章节的结尾都会出现一张根茎结构图,详细展示本章节中所有可能的选择、路线及其结果,以激发玩家重新思考其选择,进而探索更多的可能性。三名主角的故事线在结局交汇的那一刻,玩家或多或少能感受到其抉择对叙事,尤其是角色命运的影响,这也是游戏的乐趣所在。

《底特律:变人》游戏截图

然而,《底特律:变人》在玩家群体中常因其互动式电影的特质饱受批评:首先,游戏的操作快感很弱,除了较惊险刺激的快速反应事件(Quick Time Event, QTE),大量对游戏进程毫无帮助的生硬交互(如倒水、开门等)都显得十分鸡肋;其次,剧情在细节上经不起推敲,把有关仿生人的复杂问题简单化了。这些批评虽然点出了《底特律:变人》的不足之处,却也常因玩家对“玩”这一关乎其身份的概念的执念而囿于游戏的媒介特异性(media specificity)。

本文将简述互动式电影游戏的历史,并以《底特律:变人》为例,试图从“云玩家”的视角出发,检验其超越游戏圈的影响力,思考游戏研究的跨学科潜力。

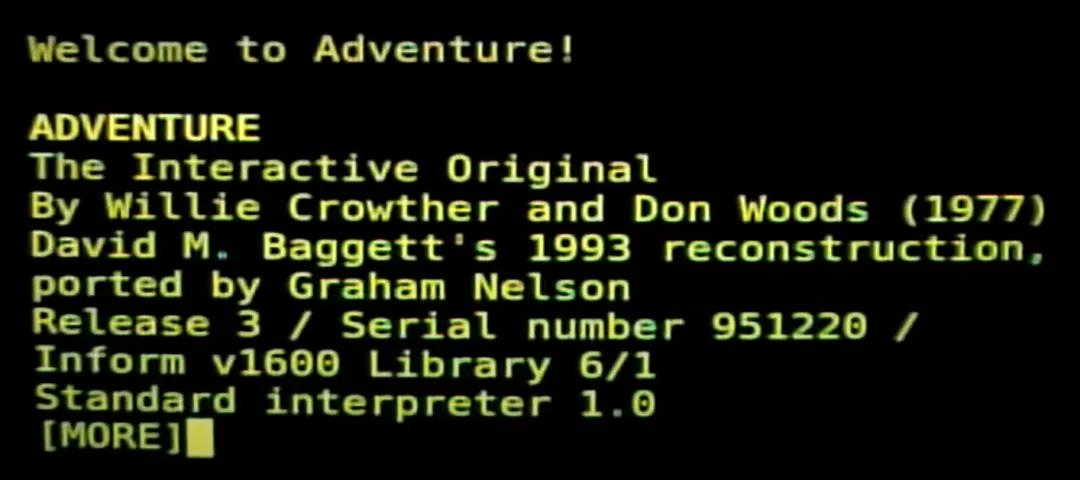

1975年至1977年间,威廉· 克罗塞(William Crowther)、唐· 伍兹(Don Woods)和其他程序员开发了早期文字冒险游戏(text adventure)的代表作品《巨洞冒险》(Colossal Cave Adventure )。彼时距万维网开放还有十多年的时间,图形处理技术还未出现,《巨洞冒险》完全依赖文本来展开剧情。玩家扮演一名在洞穴中淘金的探险者,在阅读游戏文本后,通过输入指令做出选择,来推动剧情发展,最终目的是找到所有宝藏并安全离开洞穴。

1990年,迈克尔· 乔伊斯(Michael Joyce)出版的《下午,一则故事》(Afternoon, A Stor y)被普遍认为是第一部超文本小说(hypertext fiction)。1996年,鲍比· 拉比德(Bobby Rabyd)出版了包含文本、图片和声音等互动元素在内的第一部基于万维网的超文本小说《阳光69》(

Sunshine 69 )。马克· 阿梅里卡(Mark Amerika)1997年的超文本意识(Hypertextual Consciousness)作品GRAMMATRON 将元小说(metafiction)、超文本、赛博朋克(cyberpunk)及观念艺术(conceptual art)等一千多个不同的文本元素通过几千个超链接(hyperlink)混合出新的叙事风格,即超文本意识。GRAMMATRON 还曾于2000年在惠特尼双年展展出,成为网络艺术(Internet art)的先驱。

《Colossal Cave Adventure》游戏截图

20世纪90年代,艾斯本· 亚瑟斯(Espen Aarseth)在《赛博文本:遍历文学透视》(Cybertext: Perspectives on Ergodic Literature )一书中提出,“赛博文本的读者会直接改变文本的机械组织,这是传统的‘阅读’概念所无法实现的”,并进而“把这种改变文本机械组织的行为称为‘遍历’(ergodic)。该词由希腊词‘ergon’和‘hodos’合成,意为‘劳作’和‘途径’,指的是读者游历文本时所发生的改变文本机械组织的行为并非毫无意义,需要在眼睛的移动和周期性或随意的翻动书页之外付出额外的努力”。文字冒险游戏和超文本小说就是典型的“遍历文学”,玩家和读者可通过输入指令或点击链接改变原文本的机械组织。

随着计算机图形技术的发展,文字冒险类游戏经历了从文本向视觉形式转变的过程,“图片+文字”型互动式电影的雏形开始出现,1994年发行的《心跳回忆》系列(ときめきメモリアル)就是其中的经典之作。20世纪80年代初,游戏商Cinematronics利用激光光盘这一新的存储介质,发行了由前迪士尼动画师唐· 布鲁斯(Don Bluth)制作的第一款全动态影像(full motion video)游戏——《龙穴历险记》(Dragon's Lair),这也是真正意义上的首款互动式电影游戏。

在10分钟左右的游戏时间中,玩家需要按键上百次来决定主角的选择,虽然它剧情老套,QTE交互与镜头切换有时并不同步,但其精致的手绘动画还是吸引了大量的玩家。此后,由于高昂的拍摄制作成本及存储介质的容量限制,互动式电影一度进入低潮期。

《心跳回忆》游戏宣传图

2010年和2013年,量子梦相继推出了两款划时代的互动式电影游戏——《暴雨》(Heavy Rain)和《超凡双生》(Beyond: Two Souls)。此时,3D图形渲染技术超越了《龙穴历险记》的动画效果,达到了可与真人电影媲美的级别。这两款游戏中的3D建模人物和场景都有着接近真实的质感、动作和声音,视角和场景也有了电影运镜的感觉。在电影化的渲染和叙事节奏下,玩家如同亲历一部悬疑片,一步步解开线索,最终拨云见日。

纵观互动式电影这一小众游戏门类的发展历程,不难发现一个让人困惑的核心问题:此类游戏究竟是一部可玩的电影,还是一款只能看的游戏?抑或是一本视觉化的小说?

有一次,笔者看到一位博士朋友在玩游戏,他说:“不,我是在阅读游戏(read video game)。”我感到很诧异。他继续解释道:“阅读是阐释意义的唯一方式,比如阅读图片,阅读电影,阅读游戏……”不可否认,在人文社科领域中,深度阅读(deep reading)被奉为正统的研究方法之一,其核心是假设文本的意义隐藏在深处,需通过细读(close reading)来充分挖掘其多义性。但另一方面,很多游戏玩家更坚信游戏是用来“玩”的,且游戏研究领域常推崇约翰 ·赫伊津哈(Johan Huizinga)在《游戏的人:文化中游戏成分的研究》(Homo Ludens: A Study of the Play-Element in Culture)一书中提出的核心观点:真正纯粹的游戏是人类文明本质的、不可或缺的基石之一。

而约翰·伯格等摄影、电影和视觉文化领域的学者则强调观看先于语言。在基于媒介特异性的方法论中,“玩”常常被简化为车、枪、球类游戏所崇尚的“操作感”,助长了伊恩·博格斯特(Ian Bogost)所批评的游戏领域的排外主义风气。事实上,如玛丽·弗拉纳根(Mary Flanagan)所说,“玩”更是一种批判性综合实践,即“游戏可以是表达创意的途径,概念思维的方式和辅助研究社会问题的工具”。

![《游戏的人:文化中游戏成分的研究》 [荷兰] 约翰·赫伊津哈 /著 何道宽 /译 花城出版社,2007-9](https://image.gcores.com/f4d85ee0-c3ce-4a6c-8c78-15e643732370.jpg)

《游戏的人:文化中游戏成分的研究》 [荷兰] 约翰·赫伊津哈 /著 何道宽 /译 花城出版社,2007-9

在《底特律:变人》风靡玩家圈时,“云玩家”一词被广泛使用,指那些不亲自上手玩,只通过网络视频了解游戏的人。笔者以此为标题,并非要宣扬在不了解游戏的情况下发表评论,而是试图调和基于媒介特异性的方法论,从而在不同媒介和方法间寻求相互启发的可能性。因此,以云玩家的视角来看,游戏《底特律:变人》不仅有可玩性,同时还有可看性,因为互动式电影借鉴了大量电影语言。同时,它也是可读的,因为此类游戏有其文本性根源。

也许《底特律:变人》算不上是一部好电影,但我们却不能否认游戏对电影叙事的影响,并因此催生出不少优秀的作品。例如,1998年上映的电影《罗拉快跑》(Run Lola Run)的叙事方式显然受到了游戏的影响,或者说整部电影其实就是主角罗拉的闯关游戏。片中出现了三段20分钟的奔跑片段,主要剧情几乎完全一致,即一头红发的罗拉为营救其男友曼尼而奔跑。在前两次奔跑中,如同游戏里闯关失败后的读取重玩,罗拉或曼尼死亡后都会出现一小段两人在冥界对话的情节,然后罗拉复活并重新开始奔跑。每当罗拉重新开始奔跑(相当于重启游戏)时,她会依据上一次奔跑的经验来预知各个NPC(即“非玩家角色”)的位置和作用,进而规避意外风险。可以说,影片最吸引人的地方就在于观众能和罗拉一起体验其通过细微改变引发的“蝴蝶效应”,最终完成营救男友的闯关任务。

2018年在奈飞(Netflix)上线的《黑镜:潘达斯奈基》(Black Mirror: Bandersnatch)则是一部标准的互动电影,观众所做的选择可以决定角色的命运,这部作品在挑战观影体验的同时,也在电影、游戏和文本之间摸索着新的叙事模式。在国内,于2013年问世、以同人作品和女性向视觉小说闻名的橙光游戏社区则陆续发行了《清宫计》《逆袭之星途闪耀》等文字冒险游戏,其中很多还被改编为网剧、电视剧和小说等,突破了游戏、文学与娱乐产业间的壁垒。

互动式电影游戏的操作相对简单,在叙事上的着墨较多,一些独立开发的游戏甚至通过游戏中的故事直指社会问题,如一度在国内引发热议的《中国式家长》。《底特律:变人》也指向了“仿生人权利”这一复杂的技术、社会、政治、经济和伦理问题,游戏中对这个问题的讨论常被批评为难以自洽,但这恰恰说明了相关问题在现实世界中的复杂性。毫无疑问,《底特律:变人》的世界过于简单,游戏中的选择也较单一。

譬如,当作为马库斯的玩家选择暴力革命时,公共舆论对仿生人的看法就会趋向负面;当玩家选择和平抗议时,公共舆论则会转向正面。这样单向度的升降显然简化了现实中公共舆论的运作机制。举一个近期的例子,乔治·佛洛伊德之死在美国多地引发了大规模抗议示威活动,甚至引发暴乱,在诸多因素的影响下,公共舆论的反应从极激进到极保守的变化,呈现多元化趋势。

《底特律:变人》是笔者在教学中经常会使用的工具之一,它有助于引导大学课堂上学生对社会政治议题的讨论。比如有一回,学生就是否应该杀死一名仿生人以获得更多线索而产生了激烈的争论。也许是游戏对美国20世纪五六十年代公民运动历史的借鉴为学生创造了认同感,激发了他们的社会想象,也制造了打破沉默的时机,将话题引向种族、公民权利等原本无从谈起的领域。由此,笔者认为围绕《底特律:变人》的评论可以不限于游戏本身,我们可从游戏切入,开展更广泛深刻的讨论。

《底特律:变人》游戏截图

1967年,蒙特利尔世博会展出电影《一个男人和他的房子》(Člověk a jeho dům ),这是影史上第一部互动电影。这部轰动一时的影片时长63分钟,放映该片的电影院的127个座位上装有红绿两个按钮,在影片中共有9处剧情需要观众点击按钮进行投票,来决定剧情走向。但事实上,观众的投票毫无意义,因为无论他们如何选择,影片实则只有一个结局。观众以为自己的选择可以决定片中角色的命运,最后却发现自己被导演玩弄于股掌之间,整个事件充满了讽刺和黑色幽默。

随着箱庭游戏、沙盒游戏、开放世界游戏的出现和发展,电子游戏的互动性变得越来越强,玩家可以在其中操作,生成属于自己的游戏叙事。但我们面临的问题依旧是:玩家的选择和互动究竟在多大程度上决定了角色的命运?虽说游戏的意义主要在于所谓的“操作感”,但在游戏之外,类似《底特律:变人》这样的游戏也许难以满足玩家对“操作感”的需求,但其可玩、可看、可读的特质或许正是跨学科游戏研究的潜力所在。