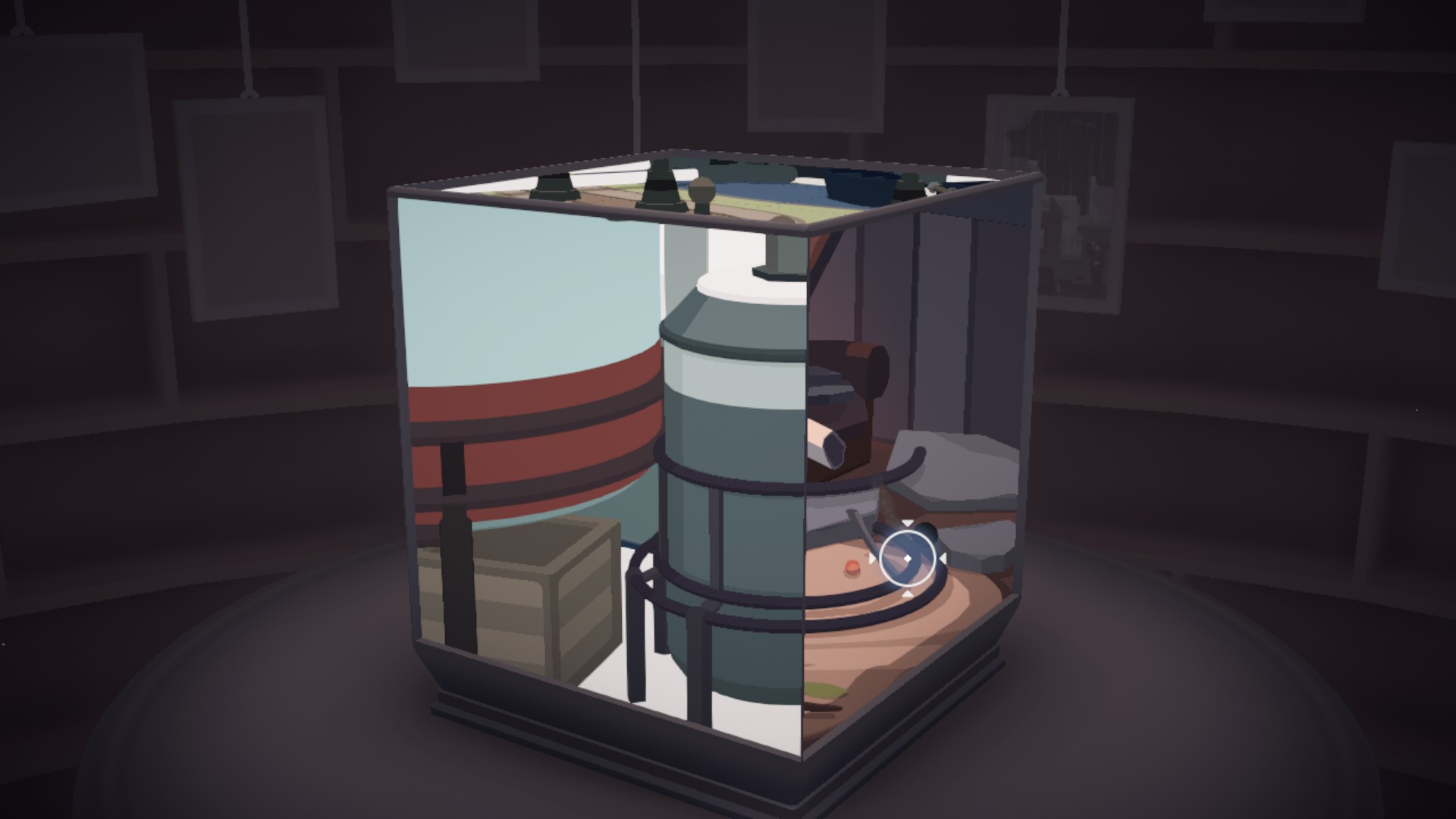

《籠中窺夢》的全部內容都凝縮在一個類似於舞臺表演中常見的魔術箱內。這個箱子的每一面,都呈現著截然不同的立體場景。而遊戲的基本流程是,在旋轉視角觀察箱子時,不同角度下不同面的場景中,一些物件可以跨空間地拼接在一起,這構成了遊戲所有謎題的核心。

這些彼此可以相互拼接的物件本身往往相互獨立、並無聯繫,拼接在一起僅僅是因為它們的形狀、顏色在特定角度下“看上去”正好可以組合。也就是說,這種拼接的實質其實是一種視覺層面的“錯覺”。

所謂錯覺

1892年,隨著德國《飛葉》雜誌上刊載了一幅“鴨兔圖”,一場貫穿美學、哲學和心理學的曠日持久的討論由此引發。這場討論的核心就是視覺層面的“錯覺”。

正如在鴨兔圖中,人們時而看見一隻鴨子,時而看見一隻兔子,視覺錯覺現象一直以來在以圖像為主要載體的藝術領域內大量存在,在當代更為達達和超現實主義等新興藝術流派提供了不竭的創作素材,因而人們針對錯覺現象所產生的審美體驗,自然是討論的焦點;但對於錯覺的描述和解讀,卻又不全是由藝術評論家來承擔職責的。錯覺的產生所涉及的生理和心理機制,不可避免地把現代心理學乃至作為其母體的哲學都牽扯了進來。

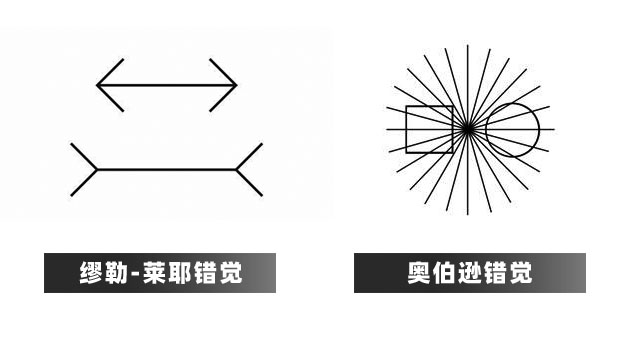

在鴨兔圖問世前的1879年,以實驗為基礎的現代心理學方才在德國誕生,所以當時的新銳學者們試圖以科學的實驗方法來分析錯覺,很多當代流行的錯覺圖例便是來自於此,比如涉及線條長度認知的繆勒-萊耶錯覺,涉及形狀認知的奧伯遜錯覺等。

這些心理學實驗,從眼球、視覺神經、心理加工過程等許多方面探討了視覺錯覺的成因,形成了系統化的理論與學說;而在20世紀60年代以後,錯覺的跨文化研究也開始興起,比如當時的心理學家發現,對於繆勒-萊耶錯覺,深受工業化文明影響的歐美人的反應就要比非洲人更加明顯。

由此可見,如果我們試圖從視覺錯覺的角度對《籠中窺夢》有所分析,那麼來自心理學的方法想必能夠提供一些必要的思路與線索。

遊戲中的錯覺形成與其解讀

在對視覺錯覺的心理學研究中,“籠子”其實是一種極為貼切的隱喻。正如有學者說道,一張圖像的畫框“就像是鐵籠,讓觀者意識到他在圖像之外。畫框在指明瞭圖像、指明瞭應該看到之物的同時,也激活了知覺中的自我”。

《籠中窺夢》中,“鐵籠”的五個面(底面除外)各自有著三維式的場景,但自我(玩家)是身處籠子之外的,當他從外部觀察時,所有三維場景就會以當前的角度和狀態立即坍縮,成為窺籠者視網膜上的二維投影。視覺錯覺就是在這個坍縮或者說投射的過程中產生的。

如果我們把遊戲內的一切視作某種程度的真實存在,那麼顯然,無論投射在玩家眼中的圖像是什麼樣的,這一真實存在的本來面貌並不會發生任何改變。所以,視覺錯覺並非由目標(遊戲畫面)造成,而是來自一個認知主體(玩家)的大腦的自我構造。這就涉及到心理學中有關知覺的基礎理論。

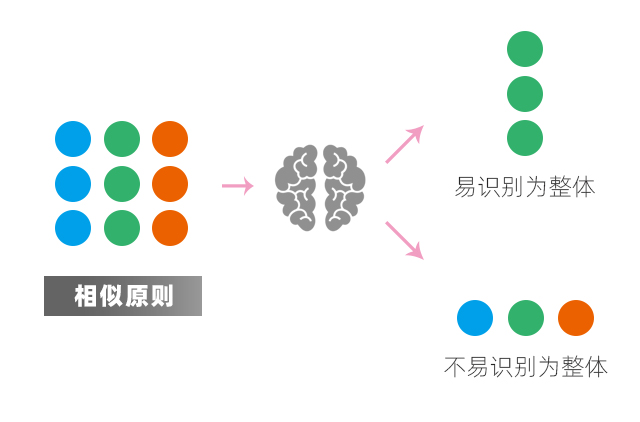

知覺作為一種心理活動過程,保證了人們能夠從紛繁的現實背景中識別並分離出一個特定的事物,比如人腦在面對一個由無數元素組成的圖像時,有能力將其中特定數量的元素識別為一個整體,即一個具體的人或物。這被心理學家稱為知覺的整體性特點。

知覺的整體性按照一定的原則生效,包括接近原則、相似原則、連續原則和閉合原則。其中,接近原則是指空間位置相近的元素容易被識別為一個整體;相似原則指物理屬性相似的元素,如形狀、大小、顏色或亮度相似時,容易被識別為一個整體。

而《籠中窺夢》中視覺錯覺的出現,就大量地運用到了接近與相似原則,具體表現為空間位置關係的鄰接和顏色的相似性,前者由玩家手動調整觀看“籠子”的角度來主動尋找,而後者則構成了解謎的關鍵所在。

舉例來說,遊戲前期的燈塔及其相鄰場景中,玩家就需要按照畫面背景中的提示,利用機械臂和天平的拼接來實現場景內的晝夜切換;惟其如此,原本無法拼接起來的物件才會因為顏色的改變而得以順利組合起來。

遊戲中後期還有著需要用到通過四季交替的方式,或是透過盛滿啤酒的酒杯觀察等來使物體呈現出不同顏色的謎題,這些都體現出顏色在遊戲中重要的提示作用,同時也是心理學理論得到應用的顯著實例。

錯覺與魯布·戈德堡裝置

視覺錯覺以“籠”中的場景變幻與拼接得以實現,但這隻為遊戲提供了表現形式而無關具體玩法。《籠中窺夢》的玩法,是在構建視覺錯覺的理念基礎上,以一種近似於“魯布·戈德堡裝置”的結構得到展現的。

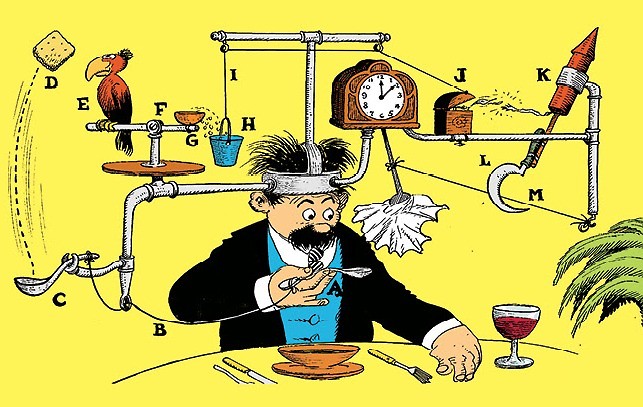

魯布·戈德堡裝置源於美國漫畫家魯布·戈德堡的作品。在他的漫畫中,一些極為簡單的動作,比如拿取一張餐巾紙,執意通過一個由各種不相干的物件所組成的龐大機械裝置來實現,以一種極端的多此一舉來展現荒謬感。

不過這類看似毫無必要的複雜裝置,卻包含著極為精巧的設計構思,因而儘管在“魯布·戈德堡裝置”一詞誕生之初,經常被媒體用作一個具有負面意義的形容詞,但隨著時間的推移,這一概念的應用逐漸向著教育乃至藝術領域傾斜,用來展現裝置設計的巧思,以及裝置成功運轉後給觀眾帶去的驚奇。

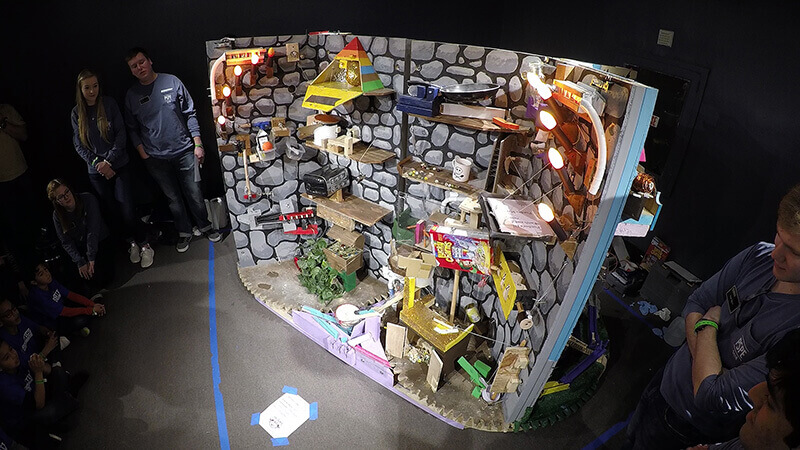

如今在美國,每年都會舉辦魯布·戈德堡裝置的設計比賽;日本NHK電視臺的一檔教育節目《畢達哥拉斯開關》,也因採用了該裝置而頗受矚目。而當代視頻自媒體的蓬勃發展,更是給了“華而不實”的魯布·戈德堡裝置更多的展現機會。

從各類節目與視頻中可以看到,魯布·戈德堡裝置的核心思想是“拼接”,通過把看似不相關的物件組合在一起形成軌道,使目標球體在其中自動穿行。而這種把原本不相關的物件拼接在一起的構造,可以說精準地迎合了《籠中窺夢》的核心理念。

同樣以遊戲內容為例,在某一階段的謎題中,玩家就需要通過組合物件,將來自一個面上的真實的炮彈,通過數個面的傳遞,最終運送到目標面上炸燬一臺坦克模型以推進流程。這種玩法顯然符合魯布·戈德堡裝置所力圖實現的效果。

結語

《籠中窺夢》的形式雖然是一個魔術箱,但它並不像傳統意義上的魔術那樣無法承擔公開手法的後果,換句話說,本作即使揭開了謎底,解謎的過程也不會因此變得索然無味。相反,對於不精於此類解謎遊戲的玩家而言,有了第一遍通關的經歷,反而能在第二遍遊戲時感受到其本身設計的精巧,這或許正是本作的建構——基於視覺錯覺的魯布·戈德堡裝置所產生的獨特效果吧。