前有PUBG領銜吃雞,日活千萬,在國內網吧和英雄聯盟五五開,同分半壁江山。後有魷魚遊戲風頭正盛,一時無兩,一躍成為網飛歷史上首部突破1億點播數的原創劇集,立馬風吹草動催生出了無數線下、周邊、同人遊戲。針對這種躥紅現象的背後,讓本臺記者採訪一下當事人是怎麼看的。

魷魚遊戲:“我可以隨意問在座的(你們)哪一位——男人、女人,老人、小朋友,我這一部《魷魚遊戲》一集都沒有看過的,你舉手。沒有一個人舉手。什麼叫國際頂流啊!”(戰術後仰)。

嗯!當事人的態度非常狂妄啊,話語十分肯定,中氣十足。咱也不怪他,誰讓他現在是網飛太子呢。人網飛剛買完第二部的版權,這沒幾天就宣佈要設立456萬美元的獎金,拍同名真人秀,上演真人版“大逃殺”。這什麼熱度啊?這什麼尺度啊?

哎!別推別搡!現場的情況有些混亂,場館外一陣騷動,闖進來不少身形各異、穿著獨特的抗議人群。他們中有人頭戴高帽,上書英文字母“H”;有人穿金帶銀,黃面白心,貴氣又過時;還有襁褓中的嬰兒,被抱在一個壯漢懷中,他們都高舉旗號“迴歸大逃殺正統!還我大逃殺真名!“。魷魚老師在一眾擁躉的圍護下抱頭退場。讓我們把鏡頭轉給這些不速之客,看看他們怎麼說。

“大逃殺”正統溯源

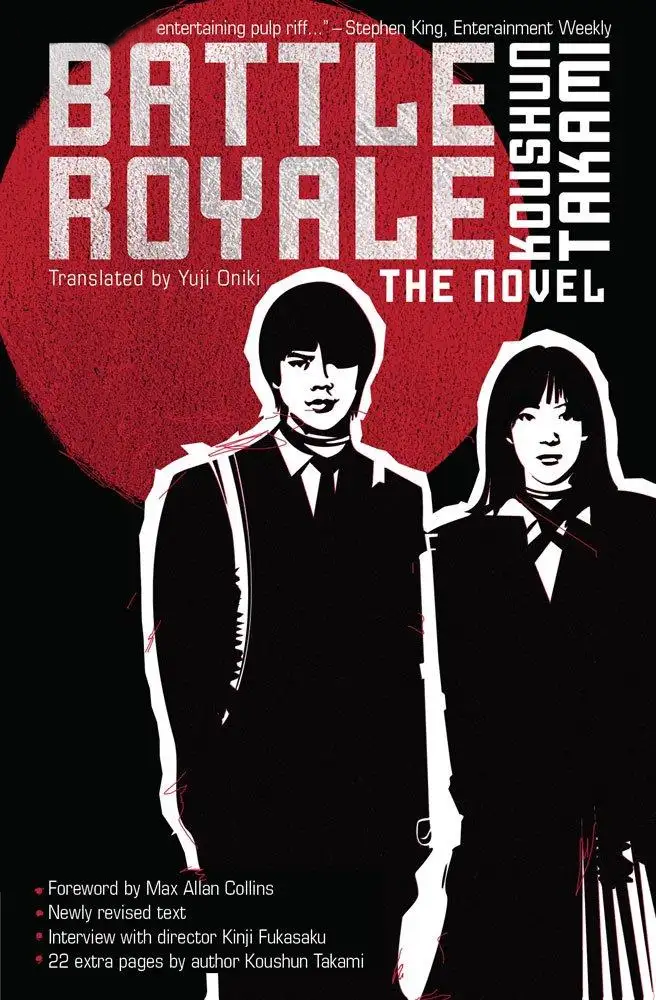

現代定義下“大逃殺”題材的藝術作品的產生,最早可尋的起源是日本的一篇同名小說。其中講述了一群學生被關在孤島上,為了決出唯一一個生存名額,相互廝殺的故事。絕對封閉的環境,無法逃跑的規則,完全隨機的補給,不可信任的夥伴,以及死亡籠罩下的高壓氛圍,學生們不得不拿起屠刀轉向昔日同窗。

這部作品在2000年也被翻拍成電影,《大逃殺》第一次正式走進大眾視野,暴力、血腥、情色,無不激凸著人們的感官。往後歐美掀起一陣熱潮,《飢餓遊戲》、《移動迷宮》等等此類元素的影視作品被搬上熒幕供人們賞味。而讓“大逃殺”完全成為一個專有名詞,靠的卻是十餘年後的幾款電子遊戲。

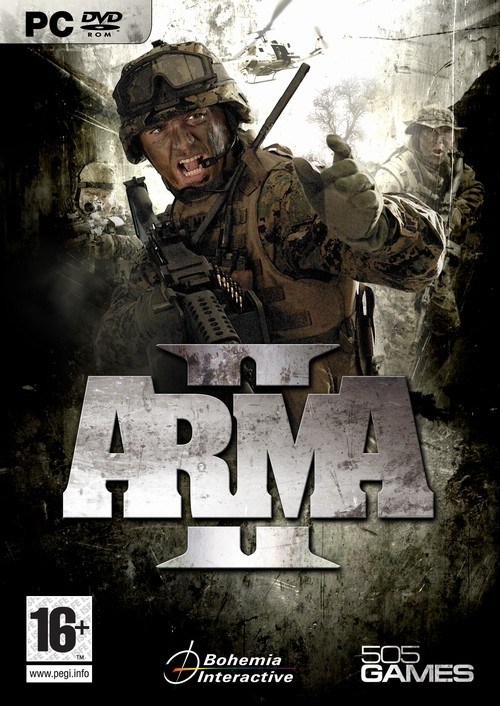

2010年,一個玩家自制mod在戰術動作遊戲《武裝突襲2》中贏得了遊戲愛好者們的青睞。在這個mod中玩家的出生點將在地圖上隨機刷新,手中的武器也完全隨機產生,玩家們要在其中捉對廝殺直到最後一個人存活則視為贏得比賽。

MOD伴生遊戲的侷限性限制了它的容量和傳播。直到這個MOD的作者布蘭登·格林把他帶入了一款現象級遊戲。

布蘭登·格林:大逃殺之父的“吃雞”之旅

彼時初生襁褓的“大逃殺”還不知道,它的命運和在編輯器中誕生的“DotA”、“自走棋”是那麼相似。

大逃殺之父布蘭登·格林因為一時起意製作的MOD引起了索尼在線娛樂(Daybreak前身,時名SOE)的注意。SOE邀請布蘭登參與旗下《H1Z1》的製作,將“大逃殺”引入其中。當大逃殺在《H1Z1》中正式以獨立模式誕生後,該模式的熱度一時超過了遊戲主推玩法,獲得巨大成功。

但布蘭登並不滿足於《H1Z1》的火熱,不滿意於大逃殺僅僅只是一款遊戲中的一個板塊。他離開《H1Z1》,繼續在心儀的《武裝突襲3》中開發大逃殺MOD積累經驗。直到,那家公司向他伸出了橄欖枝。

藍洞工作室(Bluehole Studio)的首席設計師本人直接向布蘭登發了一封郵件:“這有一個團隊,放手做你的遊戲吧!”。我們現在難以揣測七年前收到郵件的布蘭登是何種想法,他在40歲生日當天落地韓國,去了一家籍籍無名的公司,在一群陌生人中迎來了不惑之年。

布蘭登在遊戲發售當天為團隊訂購了10箱香檳,打算等到遊戲盈利百萬美元的瞬間躍起慶祝。驚喜必須足夠出乎意料才能被稱作驚喜。開發組員工等在大屏幕前,盯著發光二極管暈起躍動的虹光,踞坐到佇立, 踱步到痴望,短短五個小時,沒有人再能壓抑住升騰的狂喜,語笑喧闐,香檳飛灑,他們盡情為100萬美刀而慶祝歡呼。

發售後的第十六天,這款遊戲便邁入“百萬俱樂部”(賣出百萬套)的大門,《絕地求生》的大名正真將“大逃殺”帶往世界各地。在玩家經歷百人大廝殺後脫穎而出時會看到遊戲結算界面左上角一句響亮的SLOGAN:大吉大利,晚上吃雞(Winner,winner,chicken dinner.美俚語),從此“吃雞”的諢號和“大逃殺”掛鉤,一個屬於“吃雞類遊戲”的時代穩步向我們走來。

一波未平,一波又起,大逃殺為何經久不衰

17年《絕地求生》上線時,國內的網絡遊戲行業絕對稱得上是一片藍海,你方唱罷我登場,後浪拍在前浪上。但無論是哪一家,但凡有點實力的遊戲公司都對“大逃殺”趨之若鶩——有錢的捧個錢場,直接做一款吃雞類遊戲;有人的捧個人場,在自己的遊戲中加入吃雞元素。這湯還是要喝的,萬一分到羹了呢?

大逃殺能如此火爆的客觀因素離不開它的“出生”。前文提到:現代定義下“大逃殺”題材的藝術作品的產生,最早是一部名叫“大逃殺”的小說,但大逃殺的要素內核早就存在於歷史當中。

大逃殺的英文名叫“battle royale(royale引申同royal,指“皇家”、“榮譽”)”,譯為“大混戰”、“大亂鬥”,是一種“由多方參與,並一直戰鬥到僅剩一方的亂鬥”。這種概念早在18世紀的真人亂戰中就已經存在。而電子遊戲引入battle royale 的概念也並非布蘭登·格林首創,97年任天堂就在他們的空戰名作《星際火狐64》中採用了battle royale模式。Battle royale在那個年代裡,還沒有形成一種固定的玩法,它更像是一種藝術的設計元素,是一種較抽象的概念。

有人稱最難打的知識產權官司在遊戲行業。遊戲開發過程中用一種設計元素,用一種抽象概念,用一種本來就存在於歷史長河中的人類的智慧結晶,那遊戲設計師的事,能叫偷嗎?這也間接便宜了各大遊戲廠商,可以藉此以較小的代價輕鬆推出一個模式甚至一款遊戲。大逃殺(battle royale)也因此得到了生長繁育的土壤。

光得到土壤,立住腳尖還不夠,一棵幼苗想要成長為參天大樹澤庇一方,還得在森林演替中贏得優勢競爭。陽光、雨露、風媒,它全都要。大逃殺題材本身展現出的氣質中就隱藏了它生命力強盛的原因,能為抓住這些客觀要素提供幫助。大逃殺本質上是一類暴力美學藝術。在高壓高暴的環境下,在血與肉的桎梏裡,在一眾人中搏殺至最後勝利者誕生,暴力被規範化、被詩意化,如果承認遊戲為第九藝術,自然也能稱暴力被藝術化了。雖然現在大逃殺題材的很多遊戲都弱化了血腥暴力的畫面展示,但其內核仍然是形式化的暴力衝突,以此帶給受眾淺意識下的美學刺激。

這也是為什麼筆者在開篇小品中要將“大逃殺宗親”們設定為發起躁動的人群。

暴力要素,一是讓遊戲開發者特別好做遊戲反饋機制,並且反饋效果非常即時明顯。例如金屬撞擊肉體的聲音,配合畫面,玩家很容易從骨髓中對它生出戰慄反應,打擊感在聲音層面上達成指標。

二是玩家作為人類,本質上也是靠多巴胺和荷爾蒙驅動的生物,越是刺激的內容,越容易引發興奮。代入《絕地求生》,在百人淘汰賽中,每局都隨機重構的機制讓玩家完全不知道下一秒會發生什麼,最終拔得頭籌的爽快成就感是累積起來傳達至全身心的。

三是暴力便於符號化,容易形成亞文化圈層,利於傳播,利於影響擴大後進行亞文化收編,從而進一步編碼、解碼,再傳播。

光、雨、媒,都完美地被暴力串聯。這就是為什麼大逃殺題材在遊戲圈乃至文學、動漫、影視圈任憑風吹日曬依舊於林海之中濤聲依舊的原因。

結語

將大逃殺題材置入電子遊戲與影視化最大的不同在於玩家參與度和作品世界觀的架構。以第一或第三人稱的視角與虛擬世界產生直接交互的體驗,可以讓玩家們的感官在一定程度上脫離現實世界的限制。遊戲廠商大多會在大逃殺題材作品中塑造一個較為寫實風格的世界,正因為這樣做可以帶來更具衝突的視聽感受,而文學影視等藝術作品很難做到。因為受眾無論是看小說還是看視頻,很多時候都是看“別人的故事”——遊戲做到打破第四面牆的代價要遠小於其他藝術作品。

當下遊戲界,《絕地求生》的虛擬商品和比賽弄得風生水起卻難掩頹勢,稍有鬆懈立馬就有同類競品填補市場空缺,《APEX》在長達7個賽季的低迷後異軍突起。而其他藝術領域則從來不缺大逃殺的席位。

前有《大逃殺》,後有《魷魚遊戲》;前有《殺戮都市》,後有《達爾文遊戲》;前有《絕地求生》,後有《APEX英雄》。人們從未停止對刺激感官的追求。

筆者並沒有對遊戲中大逃殺題材和暴力元素產生不感冒的情緒。正相反,筆者也非常喜歡其中的某些元素組合,它們有的能通過極端的反差烘托真善美,有的則直挺挺地讓筆者感受到來自精神上的快感。唯一需要注意並擔心的是亞文化收編中泛娛樂化侵襲的可能。我理解並支持大逃殺藝術題材的存在,但像網飛一樣,將《魷魚遊戲》搬進現實世界的行為,只能說,希望他們能把握好尺度吧。