對於大多數遊戲製作者來說,能讓自己的作品成為“刷屏爆款”恐怕是一件比做出能夠掙錢的遊戲更加可遇不可求的事。畢竟每年能夠盈利的遊戲何止千款,但真正能引起大眾玩家廣泛討論和主動分享的,恐怕寥寥無幾。對於沒什麼宣發費用加持,更沒有突出視聽體驗的獨立遊戲來說,更是如此。

但今天我想跟大家聊的這位獨立遊戲製作人——本尼特·福迪,卻是個不折不扣的“爆款製造機”。

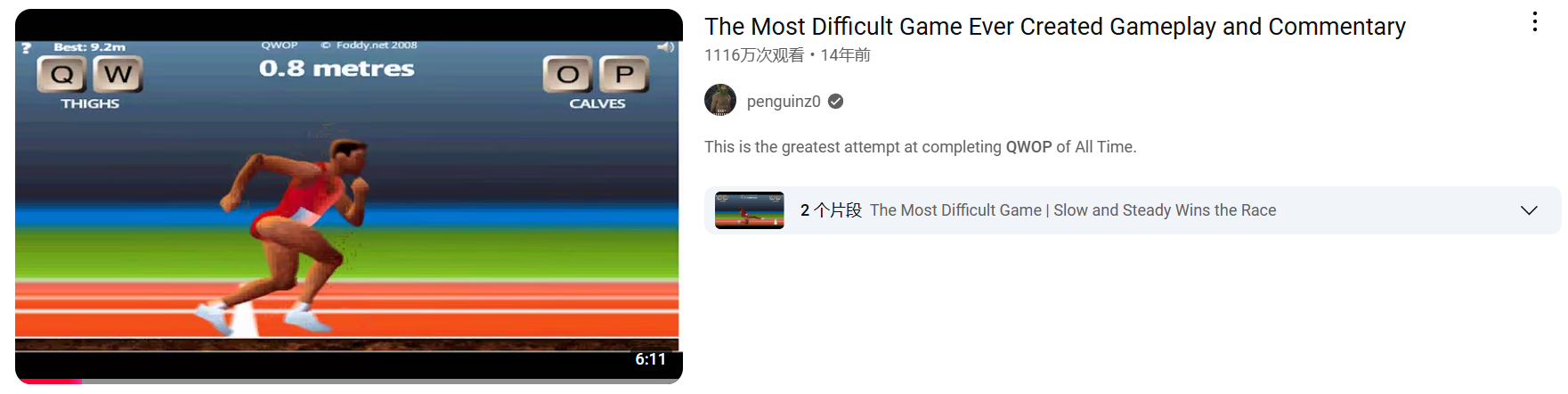

早在Flash遊戲的時代,作為一名遊戲業餘愛好者的福迪設計了一款要求玩家用Q、W、O、P四個按鍵控制人物“跑步”的奇怪遊戲。2010年,這款遊戲突然成為了油管遊戲UP主們的“流量密碼”,創造了無數個百萬播放的視頻。

2017年,他又帶著另一款操作更加反直覺、關卡設計也更精(e)妙(yi)的META遊戲《與本尼特·福迪一起攻克難關》重回大眾視野。很快,各個國家的玩家都被這款控制“缸中之人”爬山的魔性遊戲深深吸引,沉迷其中。各大主播們因為一個小失誤而前功盡棄後無能狂怒的片段血洗視頻網站,甚至遊戲討論度一度蓋過當時最熱門的遊戲《絕地求生》的趨勢,以至於中國玩家們給遊戲取了個《掘地求升》的雅號。這款遊戲也讓更多人記住了這位專門製作魔性遊戲的怪才——本尼特·福迪。此時大家才驚訝地發現,這位遊戲愛好者已經搖身一變成為了紐約大學遊戲研究中心的副教授,走上了學術道路。今天我就帶大家走近這位怪才,瞭解一下他是如何進入遊戲行業的,在那些魔性爆款遊戲背後,隱藏著他對於電子遊戲怎樣的思考?在《掘地求升》走紅後,他這幾年到底又在忙些什麼?耐心讀完,你一定會有所收穫。

本尼特·福迪出生於澳大利亞,他的父母都是學者。他在後來的一次採訪中曾說:“因為我的父母都是學者,我當時最不想從事的職業就是做學者。”不甘於走上父母老路的他在澳大利亞讀哲學本科期間曾經加入了童年好友組織的一支電子樂隊Cut Copy,擔任貝斯手。這支樂隊的歌曲後來也曾被選為FIFA、GTA等電子遊戲系列的插曲,算得上是澳大利亞相當有名的樂隊了。但是在參與了幾年樂隊後,福迪發現自己也不是很適應這種需要四處巡演的生活,於是他從樂隊退出,重新走上了學術研究的道路。

Cut Copy樂隊(沒有福迪)

他先是在墨爾本大學的應用哲學和公共倫理中心攻讀了認知科學方向的博士學位,研究人類對事物的成癮機制,比如毒品成癮及其社會影響。畢業後的他還順利在美國的普林斯頓大學成為了一名博士後,繼續他的成癮方向的倫理學研究。

普林斯頓大學

這樣一位看起來與遊戲界毫無關聯的學霸,之所以決定自學編程並設計遊戲,動機竟然是寫論文的時候忍不住想“摸魚”。在寫博士論文期間,福迪想找點有趣的事情來緩解寫論文的壓力。他自幼便很喜歡的電子遊戲便成為了首選。當時學習門檻最低的遊戲開發工具就是Flash,於是他開始在業餘時間自學Flash遊戲開發,並做了他的第一款遊戲《太多忍者了》(Too Many Ninjas),至於讓他後來一戰成名的《QWOP》則是他在做博士後期間摸魚完成的。福迪曾在採訪中調侃地說:“我這輩子最好的設計,都是在我應該去幹別的事情的時候完成的。”

在他的第一款遊戲《太多忍者了》中,玩家需要扮演屏幕中央一個不能移動的武士,使用方向鍵來抵擋住忍者的進攻。但是因為忍者的數量增長飛快,投射的手裡劍角度異常刁鑽,一般玩家頂多只能堅持幾十秒,虐心程度甚至比他後來的遊戲還要誇張。只不過由於畫面本身並不魔性,因此這款遊戲並沒有受到太多關注。

隨後他又製作了一款板球遊戲(Little Master Cricket),並引入了物理效果,玩家需要通過鼠標的移動來模擬球手的四肢動作,並儘量將板球打到高分區。這些早期遊戲在製作上確實比較粗糙,但福迪已經明確了他的遊戲設計理念,就是如何在遊戲中運用好“挫敗感”這一元素。後來的QWOP也是如此。

QWOP的遊戲目標很簡單,就是控制一名運動員完成100米“跑”,如若失去平衡摔倒在地則視為失敗。玩家需要用Q、W、O、P四個按鍵,分別控制運動員的左右大腿和小腿。這種按鍵映射是非常反直覺的,大部分玩家不要說跑動100米了,就連“邁開腿、走兩步”都無法做到。就算經過一番學習,大致掌握了前進的規律,也會因為稍有不慎導致身體失衡,不得不用更加混亂的操作嘗試補救,最終摔倒。可以說在這款遊戲中,玩家體會到的挫敗與痛苦遠遠大於成就感。即便真的掌握了技巧,能夠蹭著地板“爬”到終點,也不會解鎖什麼特別的演出。毫不意外,這樣一款奇葩作品在剛剛發佈時,理所當然不會吸引太多用戶的關注。

QWOP中能擺出各種奇葩姿勢

直到2010年,隨著網絡視頻平臺的影響力進一步增長,這款被遺忘在角落的遊戲才被急於尋找新題材的視頻作者重新發現。油管主penguinz0(也被大家稱為耶穌哥)為遊戲錄製了實況,並十分標題黨地稱之為“有史以來最困難的遊戲”。短短十幾天的時間,視頻的播放量就達到了160餘萬。截至目前,這部視頻已經擁有了超過1000萬的播放量。這一視頻成為了引爆病毒式傳播的導火索,不少觀眾在看了視頻後懷著獵奇的心理找出這款遊戲親自體驗“花式摔倒”,並不斷產生出新的讓人捧腹的搞笑內容。

有人將遊戲的經歷畫成漫畫,有人拍攝了真人版QWOP,甚至在前幾年開播的《POP子和PIPI美的日常》中,也提到了QWOP。

1 / 3

遊戲走紅後,福迪又為QWOP製作了手機版。遊戲目標沒變,但不同的是玩家需要通過劃屏的形式來操作,體驗甚至比電腦版更加折磨。因為QWOP的走紅,好奇的玩家們翻出了福迪此前做的那些奇怪遊戲來嘗試。人們驚奇地發現,這位作者的各個作品雖然在以往並沒有什麼人氣,但在“帶給玩家負反饋”這方面卻有著驚人的一致性,然而這種挫敗感卻又有著讓人忍不住想多試兩把的神奇魔力,可以貫穿著一種與眾不同的設計哲學。

各家遊戲媒體也紛紛找上了福迪,想要了解一下他創造這些遊戲時的“精神狀態”。福迪表示,其實這種頻繁的挫敗感在他兒時接觸的那些老式電子遊戲中相當常見。早期電子遊戲流程大都較短,所以往往難度頗高,勝利條件也很嚴格。比如《魂鬥羅》就沒有存檔點,三條命用盡就需要從頭開始。當時這些遊戲本就沒有所謂公平,如果是玩街機遊戲長大的,對於類似這樣的設計習以為常。當時的玩家要麼被勸退,要麼就是學會接受遊戲的模式,堅持下去並不斷重試。但隨著電子遊戲的發展,這種設計逐漸被排擠,主流電子遊戲更傾向於不斷打磨優化遊戲的各方面體驗,保證玩家能完成遊戲。在他看來,當遊戲開始採用存/讀檔系統後,以往那樣的“懲罰性”設計便走向了衰落。

《Get On Top》(左)/《GIRP》(右),都是福迪製作的簡單卻虐心的小遊戲

可他卻認為,在失敗中不斷學會克服困難,並在一次次進步中走向成功,這個過程遠比想象中有趣。經過前面挫敗的積累,就能在攻克難關的那一刻體會到更強的成就感。在福迪設計的遊戲中,那些反直覺的操作模式就是有意為玩家制造學習的門檻,玩家需要打破固有的思維定式,從頭學習和適應遊戲的基礎操作。福迪正是希望將這樣學習並最終征服遊戲的體驗分享給所有玩家。

延續著這樣的設計思路,福迪又結合其他主題,推出了一系列新遊戲,比如攀巖主題的GIRP、操作獨角獸奔跑的CLOP,以及撐杆跳主題的POLERIDERS等作品。憑藉奇葩的玩法和讓人暴走的上手難度,這些遊戲都曾在互聯網上紅極一時,“做遊戲的哲學家”也逐漸成為了福迪的標籤。他再一次陷入了之前在“音樂”與“學業”間做選擇的情況,只不過這一次是“傳統學術”與“遊戲”間的選擇。他認為自己在遊戲領域的成功已經遠超在倫理學/哲學領域的貢獻。與其在相對傳統的學術道路上緩慢前進,不如借勢大膽突破。

於是,在2013年,福迪決定全面投身於遊戲事業,前往紐約大學遊戲研究中心,在自己更喜歡的方向上從事學術工作。除了傳授自己開發遊戲的經驗之談,福迪過往對“成癮性”的研究,也讓他能夠從專業的角度分析“怎樣設計出令人欲罷不能的產品”,以及如何減少遊戲成癮對玩家的負面影響等問題。在教學工作之外,福迪也在帶領學生們製作一些相當前衛的遊戲。比如在2013年紐約大學遊戲中心的No Quarter展覽上,福迪便展示了一款名叫Speed Chess的遊戲,這個遊戲看似是國際象棋的玩法,但卻是16個人每人控制一顆棋子來進行,幾乎幾秒鐘就能結束一局,可以說非常有實驗性。可以說,福迪作為一名“遊戲設計”老師,他傳授給學生們的,並不是遊戲開發的技術,而是一種打破常規的設計思維,通過簡單卻又“反常”的demo探索遊戲設計的邊界,發現更多可能性。

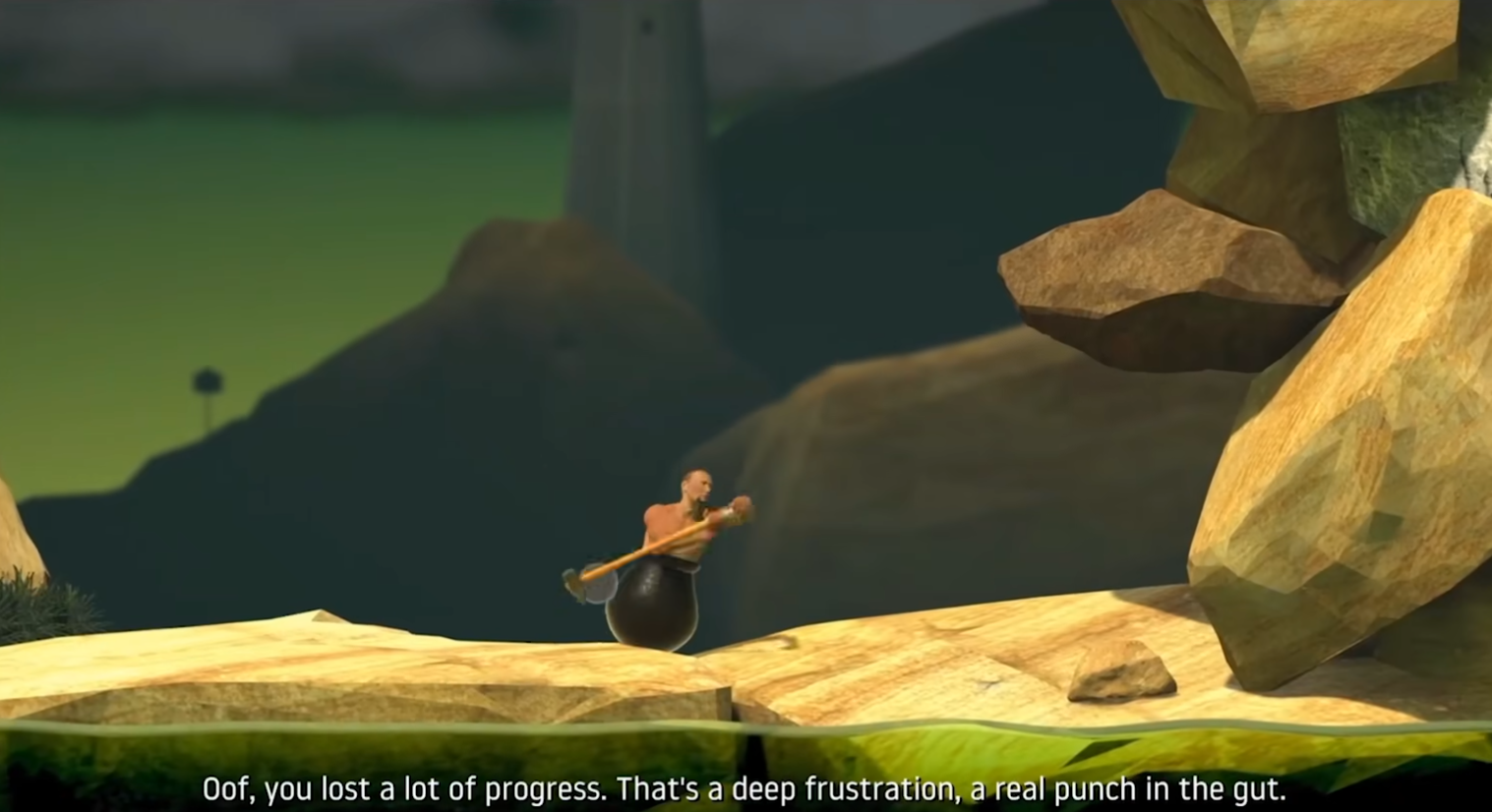

當然,不刻意追求遊戲畫面的精緻並不代表福迪喪失了學習新技術的能力。隨著Flash技術逐漸落伍,福迪將開發工作轉移到了Unity引擎之上。經過幾年的蟄伏,2017年,他的新作《和本尼特·福迪一起攻克難關》(我們之後叫它《掘地求升》)橫空出世,並再次席捲了全球互聯網。遊戲不僅有著如以往福迪作品一樣詭異的操作方式,同時也有著更為精(e)巧(yi)的關卡設計,讓玩家的每一次失敗都有著更為“痛徹心扉”的體驗。更讓嘲諷效果拉滿的是,在每一次從高處墜落時,都會觸發一段福迪本人預先錄製的語音,或是向你講述這款遊戲的設計理念,或是給你讀一段應景的“勵志名言”,感慨人生無常。比起他以往的作品,《掘地求升》確實在完成度和挑戰性上又上了一個新臺階。

遊戲在2017年12月7日正式發佈,憑藉著獨特的玩法和極強的“節目效果”,再一次在視頻主與主播之間瘋傳。發佈僅4天后,《掘地求升》的銷量便突破了10萬份,並獲得了2018年獨立遊戲節的Nuovo獎項。2018年推出的《正當防衛4》還加入了一個《掘地求升》的彩蛋,足以見得這款遊戲在當時的影響力。

《正當防衛4》的掘地求升彩蛋

據《掘地求升》中福迪的自述旁白所言,遊戲的靈感來源是捷克製作人Jazzuo在2002年發佈的《性感遠足》(Sexy Hiking)。福迪稱Jazzuo為B類遊戲之父。B類遊戲指的是低成本的獨立遊戲,這類作品往往製作比較粗糙,體驗很差,但卻有其獨到之處。《性感遠足》在畫面和配樂上也都有些頗為詭異的感覺:玩家需要控制一個“腦袋以下全是腿”的卡通角色,通過鼠標控制手上的錘子,在關卡中逐步移動到終點。

在控制方式上,後來的《掘地求升》與《性感遠足》有些相似,《攻克難關》中主角同樣是使用錘子。但《性感遠足》的操作手感更加惡劣,物理引擎的判定也不準確。作為兩款遊戲都玩過的玩家,我認為《性感遠足》其實更折磨人一些。但福迪卻透過這款遊戲簡陋的外表,發現了其中蘊含的獨特韻味。他在2014年便表示想要為《性感遠足》做一個“精神續作”,在精心準備了3年多之後,《掘地求升》誕生了。

除了解決《性感遠足》中那些因技術限制而導致的判定瑕疵外,福迪還通過精心的關卡排佈讓《掘地求升》的趣味性更上一層樓。比如著名的“回家石”、“回家快樂索道”等等,幾乎每一個地圖中的縫隙寬度和攀爬點形狀都是經過精心排布的,它們會放大玩家每一個失誤帶來的懲罰,但同時如果用法得當,也能讓你抄近路更快速地完成關卡。想要達到這種效果,需要付出的心血自不必言。與福迪以往的遊戲相比,《掘地求升》的優秀不僅限於玩法上的創新,更展現出了相當深厚的遊戲設計功力。如果說此前還有人質疑福迪不過是個喜歡通過惡作劇來博眼球的“點子王”,那麼《掘地求升》所展現的綜合品質足以證明他確實已經是一位能不斷給玩家帶來驚喜的獨立遊戲大師了。

“不聽勸”的獵奇心理是玩家們的共性

另一方面,作為學者的福迪還很善於對自身的設計經驗做提煉與總結。他曾在《攻克難關》發佈前發表過一篇名為《十一種挫敗感》的文章。其中,他對他認為好的“挫敗感”設計做了總結和歸納。比如大家在玩《掘地求升》時感觸很深的“重新開始”。此外,還有差一點就能成功而導致的“功虧一簣”(Nearly There, But Not Quite);明明已經完成了任務卻又要重複而導致的“去而復返”(There and back again);別人可以輕易做的,而自己就是不行而導致的“技不如人”(Others Can Get There, But I Can’t)。

掘地求升玩家們的“快樂老家”

這篇文章開頭的兩段原話可謂是點睛之筆:

“設計師會認為,如果玩家在遊戲中感到挫敗,那麼就是設計出了問題。然而,挫敗感本身就是許多(全部?)知名遊戲設計的基本環節。如果失敗不再需要'重新開始',那麼《太空侵略者》會變成什麼樣子?如果沒什麼難題能夠難住你,那麼Myst(解謎遊戲)又會怎樣?完全聽話的遊戲更像是一款工具軟件,缺少張力與魅力。”

“我認為,為了更好地理解挫敗感,以及我們可以利用這種感受做些什麼,可能需要分析不同的挫敗感類型能為玩家帶來哪些不同的感受。並不是所有'挫折'都一樣。有些被過度使用了,有些只是偶然被使用,還有則是給那些強烈熱愛挫敗的人準備的稀有體驗。”

這其實映襯著福迪在發佈《掘地求升》時那個調侃的說法:“我做這款遊戲就是為了傷害特定的某種玩家。”與其說是“傷害”,不如說是他為一些專門熱愛挫敗感體驗的用戶精心炮製了這款產品,為他們帶來別無他處可尋的獨特體驗。誠然,《掘地求升》的影響力能輻射到更廣的玩家,也多虧了各大主播和視頻作者,讓更多觀眾能夠不必親自體會遊戲的強烈挫敗感,而是靜坐欣賞主播們與遊戲機制抗爭的過程。但能夠將挫折感在遊戲中運用得爐火純青,恰到好處,才是能夠不斷調動主播和觀眾情緒的根本原因。

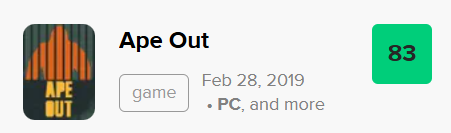

在《掘地求升》發佈後,福迪又迴歸了他教書育人的本行。進入紐約大學任教後,福迪每年都會開設一個遊戲原型製作課程,讓學生以組為單位每週根據他給出的主題或要求做一個demo。有趣的是,福迪每次會將當週的主題隱藏在他自己製作的demo中,學生們必須通關遊戲才能知道作業的要求。福迪在博文中表示,設計一個會讓人們被迫玩到最後的遊戲,對他來說也很有趣。當然,不知道他的學生們是否感到有趣。福迪能帶給學生的幫助也是實打實的,比較出名的是由他的學生Gabe Cuzzillo製作,並於19年正式上市的一款“猩猩打人”遊戲《Ape Out》。因為其獨特的題材、新奇的藝術風格和爽快的戰鬥節奏,這款產品得到了媒體普遍高分,M站均分83。福迪負責了這款遊戲的美術設計工作,可以說依舊是我行我素,風格強烈,令人印象深刻。

2021年8月17日,已在紐約大學任教八年的福迪絕對邁入一個新的職業生涯階段。為了集中精力完成他尚未公佈的項目,他決定離開紐約大學遊戲中心,成為一名獨立遊戲開發者。2023年,福迪再度聯手他的學生製作的《一步一腳印》正式公開,預計將在2025年發行。從已經公開的信息來看,這將是一款“徒步模擬器”,只不過玩家依然將在“寸步難行”的體驗中“重新學習該怎樣玩遊戲”,看起來難度比《掘地求升》只增不減。期待這是又一款充滿鮮明“福迪”風格的怪誕神作。

2022年,國內遊戲圈曾引爆過一次爭議性事件,那就是超休閒遊戲“羊了個羊”突然因為詭異的難度曲線爆紅網絡。在一些算法視頻平臺的買量商法加持下,遊戲成為了全民爆款,那時我身邊很多人都曾沉迷了一段時間。但也有很多人認為,這款遊戲本身技術含量很低,玩法也沒有原創性,它的走紅反映的是國內玩家的欣賞水平太差。

其實在我看來,這種因為挫敗感而出圈的“網紅遊戲”可以說隔幾年就會來一波,《Flappy Bird》、《QWOP》莫不如此。但我們不能將其簡單地歸為一談,其中的核心區別在於這些遊戲的作者是否有意運用和安排遊戲中的挫敗感及與之伴隨的心流體驗。本尼特·福迪的作品顯然是有意為之,而《Flappy Bird》的作者根據資料來看顯然是無意為之的,《羊了個羊》我不瞭解詳情,無法下定論。

這種差異就決定了,製作者到底是能夠不斷貫徹自身遊戲理念的設計天才,還是隻能爆紅一次的幸運兒。做“網紅遊戲”本身和獲得行業尊重其實並不矛盾。福迪老哥的經歷向我們展示了,一個不太懂開發技術的外行人是如何通過對自身設計理念的堅持,以及對遊戲設計的高維度洞察和反思,最終成為行業領軍人物的。爆款並不一定源自於撞大運,也可以來自於深度的思考和廣泛的探索。希望我國的遊戲產業中也能有本尼特·福迪這樣的學者型製作人出現吧。