医务室的通风管道发出轻微的嗡鸣,钱宵晨的手指在程钰眼前颤抖得像是受惊的飞蛾。老地质学家能闻到机油与消毒液混合的味道,还有某种甜腻的合成药剂正在挥发。

“三、二、一——”金属门滑开的瞬间,蓝光漫过她们脚下龟裂的水泥地。

塑形舱像具竖立的银色棺材立在房间中央,表面流动着液态金属般的光泽。钱宵晨哼着儿歌,蹦跳着绕到舱体侧面,指甲抠进某个隐藏凹槽,舱门无声地裂开缝隙。内部是类似蚕茧的乳白色内衬,二十三个注射孔排列成DNA螺旋的形状。

“我花了整整一个茶象的时间!改写了古代休眠协议!”她的声调拔高到近乎尖叫,“只要六天时间,就能让端粒重新编织。看这些流体控制器,每个纳米泵都能......”

“你知道我最恨什么吗?"程钰抚摸舱体上新鲜的焊接痕迹,"你总是把赎罪券强塞给别人。"她残缺的右手义肢突然砸向观察窗,金属撞击声在密闭空间炸响,“当年你切开我胸腔时也是这个表情!自以为是的老鼠!”五十四岁的女人盯着自己左手,粗糙的金属关节在蓝光下泛着廉价的光泽。“你知道我为什么留着这些破烂?”她的声音像砂纸擦过生锈的钢板,“为了记住你是怎么把我按在手术台上,用木槌把松木假肢敲进我断肢的。”

医疗监控屏的蓝光在钱宵晨脸上投下跳动的阴影。她突然抓起程钰的右手按在自己脖颈。这双手上长满了因为挖掘战壕而长出的老茧,脖子上还有一道骇人的伤疤:那是钱宵晨10岁那年在下水道和别人争抢一只死老鼠时留下的。“现在你就可以掐死我,”她笑着说,曾经被毒气侵蚀过的双眼通红而布满血丝,“就用我的肺赔给那个天杀的劫掠者,或者把我做成今晚的炖菜。”

程钰愣了一下,缓缓的抽回了手。通风系统将某种的甜腥味送入程钰的鼻腔,她想起二十年前吃掉第一个袭击者时的战栗。监控屏显示室外温度正在迅速降低,暴风雪预警的红光在天花板上游走。

钱宵晨的膝盖重重磕在地面,这个曾一边自顾自讲冷笑话,一边肢解袭击者的屠夫;这个曾一边哼着跑掉的摇篮曲,一边反复把囚犯四肢换成木桩再截去,最后再挖去器官的疯子,此刻正像迷途孩童般蜷缩颤抖。

“死亡是人类最后的公平。”程钰抚摸着自己移植肺叶的位置,那里有条蜈蚣状的缝合疤痕,“你给那个俘虏注射镇静剂时,他眼里的恐惧和当年地下室里的我一模一样。”

“但至少……这次是干净的……这次,你可以选……”年轻工兵站了起来,钱宵晨拉出了塑形仓后面的营养分解槽,重新挂起了笑容。里面装的是一箱新鲜的血牛肉。“就当是……为了能恨我更久一点好吗……”

程钰的义肢指尖触到塑形舱内壁,纳米材料立刻泛起涟漪。她注意到舱体侧面刻着行小字——“给世界上最好的姐姐”。“小老鼠,”当她跨进舱体时义肢刮擦金属内壁,发出一阵嘎吱声,“如果这次搞砸了,就把我的心脏挖出来,种在基地东边的干草地里——你说过那里日照最充足。”

塑形液的滴答声填满了漫长的沉默,直到钱宵晨趴在观察窗上哼唱走调的生日歌。液态氮白雾中,程钰斑白的发丝正在恢复光泽,那些被辐射与岁月侵蚀的皱纹,如同正在退潮的沙滩般缓缓舒展。钱宵晨没告诉程钰塑形舱唯一的活人实验品就是自己,也没告诉程钰为了搜集材料自己一个人袭击了污骇海盗团的一个据点。但此刻老妇人蜷缩在舱内的模样,像极了她们初见时那个被电荷步枪打到休克的战俘。

第六个黎明来临时,钱宵晨依然跪坐在舱体前。她的右手悬停在紧急制动按钮上方,像一尊生锈的守护者雕像。当第一缕阳光落在舱门开启的缝隙上,她终于看清程钰新生的脸庞——五十三岁的皱纹里,还残留着五十四年积攒的阴霾。程钰抚摸着自己重获弹性的脸颊,突然拽住钱宵晨的衣领:“白头发留着。”她指间缠绕着一缕银丝,“这是时间该有的重量。”

基地顶层的观星台上,两人裹着同一条雪牛毛毯。钱宵晨正用激光笔在云层上画鬼脸,程钰忽然按住她发抖的手腕:“下次用死刑犯的遗体做实验。”她的指甲陷进年轻女人突起的腕骨,“这是底线。”

远处平原上,大风正在吞噬某个流浪商队的篝火。塑形舱的待机指示灯在她们身后规律闪烁,像颗正在重新跳动的心脏。

萌新大半夜有感而发,瞎写的,大佬们轻喷

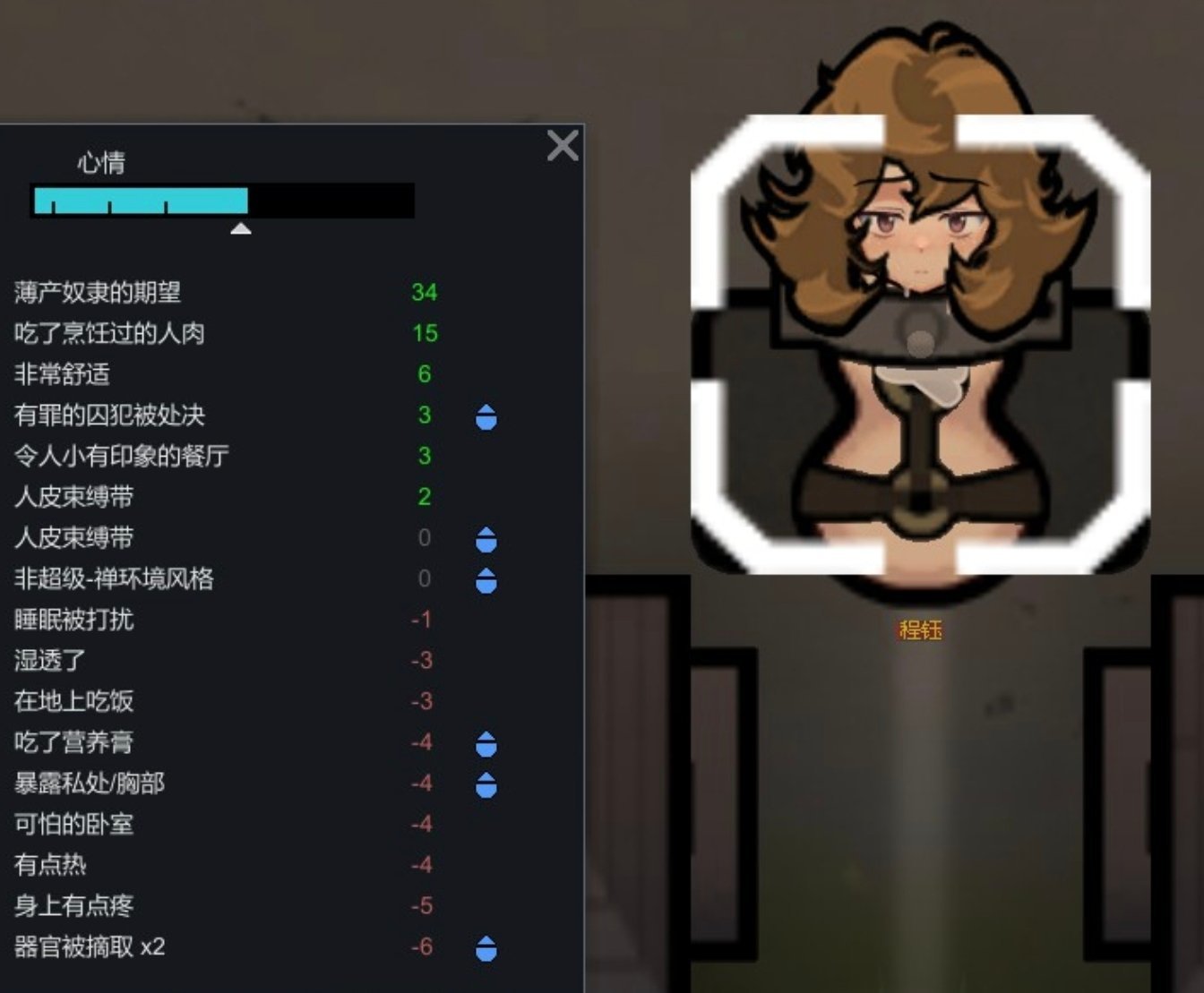

灵感来源:萌新刚玩,前期一直没遇到想招的人(太丑的不要,有成瘾的不要),导致3年了只有一个人后面抓了这个练医疗奴隶,看和小人关系好数值也不错就给她转正了。现在这个档最大的动力就是补偿她,在努力爬义体科技和找超凡类生体,造塑形机帮她返老还童。感觉真的很对不起她