—蘇格拉底:那麼,我們是不是必須從瞭解何為電子遊戲(jeu vidéo)開始?

—馬力歐:蘇格拉底,這不難說明。這是一種用電子視頻(vidéo)在屏幕上玩的遊戲。人們要麼在現實裡打球,要麼在屏幕上打球(這就是《乓》(

Pong));要麼探索真正的洞穴,要麼探索屏幕裡的洞穴(這就是《超級馬力歐兄弟》)。

—蘇格拉底:說得好,馬力歐。但你還能講講電視遊戲(jeu télévisé)嗎?比如《百萬富翁》(Qui veut gagner des millions)?它也在屏幕上,也是一個遊戲。可它為什麼不是電子遊戲?

—馬力歐:這很容易,蘇格拉底!人們和電視遊戲沒有交互,它只是在屏幕上展示遊戲。更何況,為了運行電子遊戲,需要一臺設備,一臺電腦。

—蘇格拉底:但是也有一些遊戲,它們讓我們和電腦交互,卻不是電子遊戲。

—馬力歐:你說的是什麼,蘇格拉底?

—蘇格拉底:在電子遊戲之前,已經有很多用電腦玩的遊戲。想想第一批人工智能程序吧,它們是1940年末的國際跳棋。第一本在標題裡用到“電腦遊戲”這個表達的書發表於1968年,比《乓》早了四十年。這些是用電腦玩的遊戲,但是沒人認為它們是電子遊戲。它們只是數學小遊戲。

—馬力歐:確實如此,蘇格拉底,而它們缺少的,是一個圖形界面(interface graphique)。

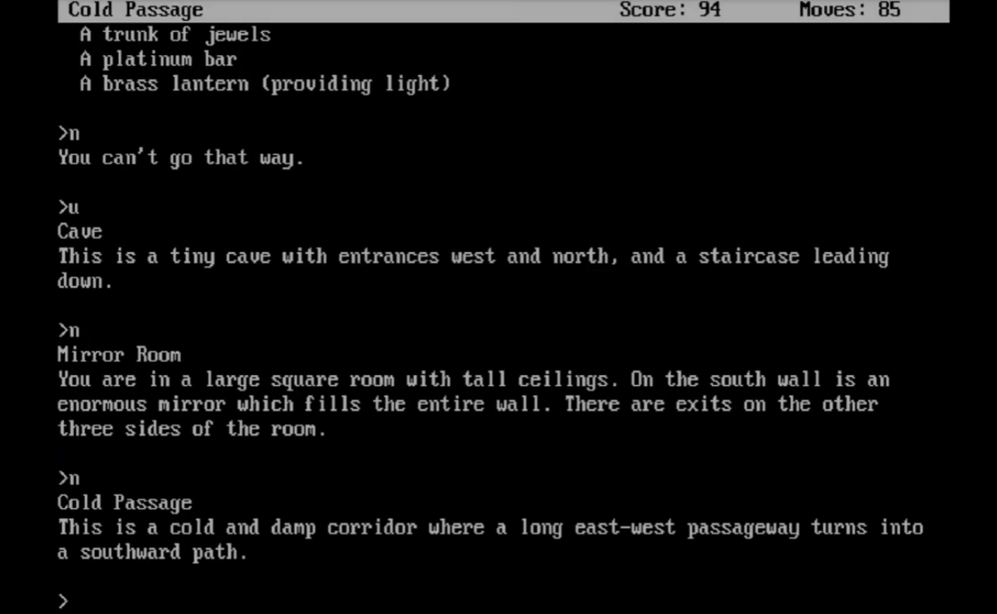

—蘇格拉底:但是,即便沒有圖形界面,也有過真正的電子遊戲。打個比方,瞧瞧《大冒險(Adventure)》或《魔域》(Zork),這些一切冒險遊戲的鼻祖,產生於1970年。它們開創了整個遊戲種類,是具有重要歷史意義的遊戲。但它們用的是“文字模式(mode texte)”。人們用英語下指令:往北走,撿起劍;然後獲得程序的回應。裡頭沒有圖像。後來,在第一批不滅宇宙遊戲(jeux à univers persistants,也稱大容量多人遊戲)中,又出現了多用戶地牢(Multi-User Dungeons)。它們舉足輕重,且依然是文字遊戲。一塊屏幕,一臺電腦,一個圖形界面,這都不足以定義電子遊戲。

《魔域》(Zork)

—馬力歐:放慢點,蘇格拉底。你把我們白白搞糊塗了。我不認同你的說法。所有這些遊戲,都是老古董了。如今,一個電子遊戲說的就是一個產生圖像的程序,人們和它實時交互。人們對屏幕上發生的事情做出一個行動。這讓玩一個遊戲和看一場電影是兩回事。

—蘇格拉底:一個人們和它實時交互的生成圖像的程序。那麼Windows是個遊戲嗎?所有那些窗口,我們打開又關閉……

—馬力歐:好吧,那麼,讓我們這樣說:一個生成圖像的程序,人們和它實時交互,是為了讓自己娛樂而不是為了工作。那是為了消遣。

—蘇格拉底:但是,馬力歐,你要怎麼辨別這是個遊戲?你的定義完全循環了:你對我說,一個電子遊戲(jeu vidéo)就是人們用電子視頻(vidéo)玩的遊戲(jeu)。哪種電子視頻?如何肯定獲知我們在和一個遊戲打交道?通過哪些客觀有效的標準?這正是我們在原地兜圈子而沒有回答的問題。

—馬力歐:我不明白了,蘇格拉底。在這一點上,我氣惱於沒有能力表達我的所想。我確實對電子遊戲有一個想法,這想法卻反過來背棄我,導致我沒能把它捕捉到語句中並表達出來。

—蘇格拉底:我的朋友,一個好獵手應當追隨蹤跡而永不言棄。讓我們從你的定義開始。電子遊戲是一個人們通過(via)界面——如今是通過圖像——和它實時交互的程序,這是為了娛樂自己,為了樂趣,而不是為了生產某物。是這樣吧?

—馬力歐:完全正確,蘇格拉底。

—蘇格拉底:那麼,拿Windows的《微軟紙牌》(Solitaire)來說。你一定已經玩過了吧?

—馬力歐:跟所有人一樣。

—蘇格拉底:你一定承認《微軟紙牌》滿足你說的定義:人們與圖形界面交互來獲得消遣。但是,它只是一個對傳統遊戲的改編。這沒什麼特別的。假如有人想知道什麼是電子遊戲,你肯定不會向他展示《微軟紙牌》,而會展示別的遊戲。

—馬力歐:沒錯,毫無疑問。

—蘇格拉底:這是為什麼?如果我們只認識《微軟紙牌》這一款電子遊戲,我們缺少了什麼?

—馬力歐:我不知道,蘇格拉底。

—蘇格拉底:對比另一個重要而無可爭議的遊戲類型,就拿第一人稱射擊遊戲來說。(在《微軟紙牌》的情況中,)缺少的是技巧和隨之而來的緊張感。我們依附於屏幕的操作中沒有這樣一種技巧要求。

—馬力歐:這是一個標準嗎?

—蘇格拉底:它很有效。當你玩一款射擊遊戲、即時策略遊戲乃至模擬遊戲,這種技巧性部分總是存在。這不奇怪:自一開始,在《乓》、《太空侵略者》(Space Invaders)、《吃豆人》(Pac Man)裡,或者更早的《星球大戰》(Spacewar),玩遊戲就是操縱屏幕裡的一個對象,一切都圍繞這個即時動作發生。拿任何街機來說,它們都滿足這一點。遊戲加速時,你要設法跟上。《俄羅斯方塊》(Tetris)是一款特別優秀的電子遊戲。人們說這是一款反應力遊戲,因為雖然很像拼圖,但眾所周知,它最首要的是靠技巧來應對不斷加快的速度。

《太空侵略者》(Space Invaders)

—馬力歐:我懂了,缺少的是技巧性。那麼,瞧,我們的問題解決了。

—蘇格拉底:是這樣,但是別急。我們的標準還行不通。

—馬力歐:你是哲學家中間名望極高的一人,蘇格拉底,你輕而易舉就把本應簡單的問題給複雜化了。

—蘇格拉底:打個比方吧,就拿《文明》(Civilization)——回合制策略遊戲中的佼佼者——來說,人們通過這個遊戲重溫了整個人類歷史。它是個電子遊戲。不過,它涉及的不是反應力。人們當然還是在操縱屏幕上的對象,但他們有充裕的時間。而且,《文明》不類似於《微軟紙牌》。對於其他回合制遊戲,我們也可以這麼說。讓我想想,《魔法門之英雄無敵》或者《UFO》……

—馬力歐:你到底想說什麼,蘇格拉底?

—蘇格拉底:在《文明》中,或說在這類遊戲中,最有趣的是存在一個井井有條的宇宙,一個有其規則的世界。使它們脫穎而出的並不是圖像。有一個世界,這一點也讓《大冒險》成為了電子遊戲,儘管它是文字遊戲。它們是電子遊戲,因為它們提供了一個世界。

—馬力歐:那麼,電子遊戲,應當是一種提供可交互世界的遊戲形式?一個有其秩序的虛擬世界?

—蘇格拉底:沒錯,正是如此。說到底,電子遊戲本質上就是一種模擬,一種為了樂趣的模擬,它擁有一個協調一致、規則井然的想象世界。它是一種數字橡皮泥。

—馬力歐:對,可傳統遊戲也能做到這一點。

—蘇格拉底:你的意思是?

—馬力歐:在戰爭遊戲(Wargames)裡也有一個世界:地圖。裡頭也有許多規則。以及角色扮演遊戲?況且,你所說的規則井然,這是任何遊戲的特性,不是嗎?國際象棋,大富翁……你說的不對,蘇格拉底,你的標準對於規定電子遊戲來說太寬泛了。

—蘇格拉底:事實上,馬力歐。

—馬力歐:怎麼了?

—蘇格拉底:我們陷入麻煩了,但我們不能氣餒。

—馬力歐:如你所願,蘇格拉底。

—蘇格拉底:我們來繼續。一個電子遊戲要用程序來玩,人們與它交互,它提供一個世界,且通常要求我們的動作具有技巧性。如此,我們沒有得到一個定義,而是得到了一個模糊的界限。

—馬力歐:一個模糊的界限?你想說某些東西“或多或少”是電子遊戲?

—蘇格拉底:《微軟紙牌》比《文明》“更不電子遊戲”。

—馬力歐:這不太讓人滿意。

—蘇格拉底:確實如此,但我們至少學到了一些東西。

—馬力歐:你想說什麼?

—蘇格拉底:我們首先學到,我們沒能抵達對於電子遊戲的嚴格定義,電子遊戲只能基於一些要素來鑑別,比如屏幕、設備、程序、圖形界面。在所有這一切中,我們總還缺少某些東西。

—馬力歐:所以那是什麼?

—蘇格拉底:我覺得,我們不能簡單通過玩家利用的那些客體來定義電子遊戲。還必須考慮到一些不可或缺的主觀因素。

—馬力歐:你這樣說有什麼根據呢,蘇格拉底?

—蘇格拉底:電子遊戲,我認為我們首先將它辨識為一種特定類型的經驗,一種“器具經驗”(expérience instrumentée),當然,為了產生這種經驗,還需要屏幕和編程機器。接著,此外,我們把自己置於特定狀態中,一種別具一格的“遊戲狀態”(état ludique)。說到底,這和讀書或看電影帶給我們的沒有什麼不同。它們同樣是文化技術(technologie culturelle)。

—馬力歐:這是怎麼回事呢?

—蘇格拉底:它們都利用特有的技術裝置,書籍,膠片,放映室,屏幕,以便產生特定形式的經驗。我們可以說一種閱讀狀態或一種觀影狀態。這些器具經驗對於通常的社會生活進程而言,都是一種撤出狀態(état de retrait);這對閱讀和電影的批評並不亞於對電子遊戲的批評。

—馬力歐:可不!

—蘇格拉底:但是,這些狀態並不一致。它們之間並不相似。因此從電子遊戲的方面說,我不知道如何能定義它,卻不考慮由玩家感受到的這些經驗形式。我們要說,電子遊戲提供了一種特殊經驗,一個由演算生成、有著多重模擬宇宙的遊戲,其中往往有技巧,而在模擬中有一定的深度。否則,它們不過是電腦上的遊戲。

—馬力歐:還有,在《微軟紙牌》這類電腦上的遊戲和真正的電子遊戲之間,存在一條模糊的界限。

—蘇格拉底:你瞧,我相信,人們對電子遊戲和電影的區別關注得太多,其答案如此簡單,甚至過於簡單:交互性。而人們對電子遊戲和通常意義上的遊戲的區別追問得太少。基於哪些獨有的經驗區,才能建立起電子遊戲的領域?

—馬力歐:和我的意見完全一致。

—蘇格拉底:所以,我們能這麼說:電子遊戲中,有一些主要的經驗如同一個家族般相似。而且還不止一個家族:射擊遊戲、策略遊戲、模擬遊戲、經營遊戲、平臺跳躍遊戲、角色扮演遊戲,等等。人們的玩法各不相同。這一切都是伴隨遊戲的歷史逐漸拼湊起來的。

—馬力歐:如同一個家族般相似的經驗?對定義電子遊戲來說,可真是個極度模糊的標準!

—蘇格拉底:也許,你能說得更好?

《超級馬力歐3D世界》(Super Mario 3D World),圖源:NintendoCentral