各位旅行者,請檢查飛船後視鏡和核動閥門,調整電臺音樂頻率。前方即將降落於土星野餐旅館:全息玫瑰碎片HologramRose.

前排提醒:本文並非《潛淵症》這款遊戲作品的評測內容,而是基於《潛淵症》的世界觀與遊戲氛圍創作的驚悚小說,同時魔改了許多原本遊戲內的世界觀設定。並且本文內容較長,僅故事部分就佔了一萬兩千九百字,希望我的編寫能力與文筆,讓你在閱讀過程中不會感到太過枯燥乏味。

各種不同顏色形狀的魚, 在我下面的自由世界裡遊呀, 滾呀,潛呀,在嬉戲,在追逐,在爭鬥, 言語難以描繪,水手前所未見; 大至可怕的利維坦,小至昆蟲, 萬千生物遍佈海洋:集結成 浩浩湯湯的群體,有如浮動的島嶼, 為神秘的本能所指引, 穿過那杳無人跡、荒涼的水域, 儘管四面八方都有貪婪的敵人來襲擊。 大鯨、鯊魚和巨獸,武裝起頭部或嘴, 用劍、鋸、螺旋形的角或鉤狀的獠牙。 ——蒙哥馬利《洪荒前的世界》

當你深潛在木衛二冰層表面下冰冷刺骨、幽暗深邃的海水中時,那感覺…就像在名為“深海”的巨獸喉中沉溺。當你打開潛水頭盔上的燈,漂浮在海水中的微生物盡數顯現,猶如被尖牙嚼碎後的食物殘渣混雜著飲用水回滾在巨獸的食道中,腳下傳來的是消化道碾磨食物的咕噥聲,而距你頭頂不知多遠的海面正在沸騰。比完全死寂更可怕的,就是彷彿四周的一切都是活著的,只是你無法感知、觀測這樣一個龐然大物。

忽然一陣強烈的震感傳來,平和的海水變得洶湧,矗立在眼前長年被海水浸泡的巖壁開始掉落出細屑,這些細屑又隨著星球的引力緩緩向下掉進腳底那無盡的深淵中。望向那幽暗的深淵,深處慢慢浮現出一抹暗啞的紅光,仿如一頭巨獸受傷的眼睛,然後變得越來越大,越來越刺眼。潛水服帶著身體劇烈晃動,像是要把身體與靈魂活生生撕扯開來,掙扎著擠壓喉嚨想要喊出聲來,卻沒有任何聲音直至最後那簇紅光覆滿潛水鏡與面龐…

“嘀嘀嘀嘀,嘀嘀嘀嘀…”

黑暗中,我被鬧鐘撕心裂肺的吼聲從噩夢中驚醒,像是從長時間的溺水中獲救一般,躺在床上瞪大眼睛大口呼吸,然後迅速用手拍停了鬧鐘。我坐在床上大口喘著粗氣,努力從剛才噩夢中那股真實的死亡感中緩過神來。大概十秒鐘之後,我終於脫離了驚魂未定的狀態,一襲劫後餘生的暖流又瞬間席捲全身。我一手扶著自己的額頭,然後顫顫巍巍地笑出聲來。

環顧房間四周,在暗紅色應急燈的光襯下,似乎一切無恙。我看向鬧鐘的熒光屏,此時是凌晨三點鐘——這是上一次跟艦潛海的時間,忘記調回來了,也不知道這鬧鐘在機械的運作下沒頭沒腦地準時嘶吼了多少個夜晚。

我取下塞在兩耳的耳機塞,發現本該通過通風管道傳來嗡嗡響聲的空調機此時已沒了聲,只在房間內留下一片徹骨的寒意。沒過多久,瀰漫在房間內的寒意又重新奪回了體感溫度的主動權,我雙臂抱住身體忍不住打了一個寒顫。

這該死的空調又宕機了,雖然是最便宜的經濟居住艙,但這種基礎問題也沒法保障,實在讓人火不打一處來。而現在這個時間除了在對接艙口忙活的水手,也找不到任何一個可以幫助修理空調機的人員。我只得無奈把我厚重的棉服拿來穿上,裹緊被子,繼續深壓到柔軟的床榻中,期望夢神能儘快佔領我的大腦直到第二天到來。

待到第二天清晨我便起來洗漱,然後徑直朝藻鬃爬行者酒吧走去。我忘了,在木衛二上可沒有“清晨”這個概念。因為在我們人類第一次登錄這顆衛星時,便發現覆蓋著整個衛星表面的冰層散發著大量的人類肉身難以抗衡的輻射,這意味著這顆衛星的表面根本無法適應有機生命居住。

可我們永遠無法低估前人的那股求知慾就像赫爾曼·梅爾維爾在小說《白鯨》中,代表古往今來和四面八方的漂泊者談到:“對遙遠未知的渴望如同背上的刺芒永遠折磨著我,我註定要去那禁忌的海洋……”——在這到處遊蕩著暴風雪與死神的冰層上,他們穿著者厚重的防輻射服工作,耳邊的蓋革計數器嘰嘰喳喳叫個不停,每隔幾個小時嗑上幾片碘片和化療藥,企圖讓死神手中的鐮刀揮動得稍微慢那麼一些些。毫無疑問,他們早已視死如歸,卻仍在嘗試儘自己作為“先驅者”的責任。

就是在這樣的環境下,木衛二厚重的冰層被鑿開了第一個大洞,得以讓後繼者依託於這個大洞發現冰層下這個史前世界的多姿多彩,蘊含著豐富資源的同時也擁有無盡的危險。然後先驅者便貼著冰層建立了許多規模龐大的海底城。你問我海底城什麼樣?我會說,如果你看過但丁的《神曲》煉獄篇,裡邊描述像倒金字塔一樣的煉獄,就是這裡海底城的樣子。現在的我們就在這裡生存,終日不見天日。我曾好奇,既然我們這裡沒有白天,何來“黑夜”的概念?不過後來我想了想,即使是在只有“痛苦”存在的地獄,也並不存在過“美好”,但裡面受盡折磨的靈魂也能感知痛苦並哀嚎,這也就沒什麼稀奇的了。

在我胡思亂想的期間,身體已經隨著無意識驅使的記憶本能來到了藻鬃爬行者酒吧。雖說是酒吧,但它和地球上那些燈紅酒綠的浮誇玩意完全不同,這裡的酒吧,更多的是以功能性為主——除了喝酒吃食,許多潛艇出行前都會在這裡進行船員的招募工作。因為我們這片史前世界根本沒多少娛樂的去處,人們只要一有空,便都往城中為數不多的酒吧裡鑽。什麼八卦奇談啊,愛恨糾纏啊,人文社科啊......只要你豎起耳朵認真甄別這裡魚龍混雜的聲音,就總是能找到你想要的消息。

這家酒吧的店主是老比爾,從我出生以來他就經營著這家酒吧,至少已經四十年了。我每次來這總是點最便宜的異型土豆泥和藻鬃肉丸,他每次看見我走進來也是直接就朝著後廚喊話:“希爾來了!”然後後廚便心領神會做起我常點的那道菜。

“聽著,比爾。我最近那個夢又開始了。”我來到我最常坐的位置上坐下,傾著身體與吧檯前的比爾交談起來。

“哦?怎麼?深潛的感覺讓你很不舒服?”老比爾一邊擦著他手中的酒杯,一邊回我的話。

“這確實讓我很不舒服,我總感覺...總感覺這像是個預言,而不單純只是個夢境。你知道,我得快一些了,我覺得我不能再做跑商船的工作了,這工作除了維持基本的生活根本攢不下什麼錢!你看我每次來你這點最便宜的東西,住最廉價的居住艙,可賬戶裡的錢像是在底部開了個看不見的小孔似的,連流出的聲音都聽不到就這樣子消失不見了!這樣子我這輩子根本沒法回地球。”我有些無奈地說道。

“這的確,這的確呀!可你想一想,如果你掙到的錢如果能少拿來買一些在我們這價值堪比金子的紙書,錢或許漲得會非常明顯。不過這是你自己的事情,你自己對這些書籍有多狂熱,也是別人沒法指手畫腳的。可你看了這麼多書,整天歌頌這個歌頌那個先驅者,自己卻想著跑回地球去,這是怎麼回事兒呢?要我說,葬在這海底也沒什麼不好的,我就打算葬在這裡了!”老比爾吐出的話像刀子一樣,刀刀見血。

“呃……”我被老比爾的一通話封住了嘴,因為我明白這是事實沒法反駁,自己總是過著最困苦的生活,對這些書籍卻毫不吝嗇,從書中學會讚美先驅者,又渴望回到在書中散發著無盡美好的踏實的地球。我總是這麼雙標,行動總是出賣自己最原本的慾望。

“行了,我今天就不懟你了。只是我得和你說明白,在這兒好活有的是,只是你願意怎樣去權衡利弊罷了。你當初就是因為怕死,才選擇跑的商船,可你要是...我不想慫恿你去送命啊!但你也知道深潛船拿的錢更多,你該怎麼做呢?呶。”說著,他下巴朝我身後的方向點了點,我順著他下巴指的方向看去,“看到三號桌那裡坐著的那個半邊身子機械臂,長著熊臉的傢伙了嗎?他就是深潛界出了名的斯多姆艦長,想吃大口肉,最好跟著他,不過你也得做好把生死置之度外的準備。這世界就是艘遠航的船,沒有哪次航行是沒有風險的。”

雖然酒吧裡的人魚龍混雜的非常之多,我還是很快在人群中間找到了這個“斯多姆艦長”,畢竟他銀色的機械臂的辨識度實在太高了。雖然我們這個時代機械義肢什麼的東西已經不是什麼稀奇貨,但在這環境殘酷且被地球政府嚴重剝削的星球,能有錢買得起機械臂的人少之又少,而在這個鬼地方,用得起那玩意兒的人,不是富得流油的寡頭鉅富,就是受政府照顧聲名顯赫的冒險家。

我仔細端詳著斯多姆艦長, 他有著一臉濃密的灰鬍子,鬍子上是一雙深陷的眼窩,其中一隻是瞎的,眼窩和黯淡的眼球結合起來幽幽地向外散發出陰鬱且堅韌不拔氣息的眼神,活脫脫陀思妥耶夫斯基筆下那些陰鬱的俄國人。他嘴中叼著的老式菸斗一定是和他融為一體的,因為我在第一次觀察他臉的時候竟然沒發現那個菸斗,只是隨著他的吐息才看到那個火光在他瞎掉的左眼那裡一閃一閃,像是潛伏在黑暗中眨巴眼睛的野獸。而覆蓋在他閃耀著銀色光輝的機械臂上的軍裝和披肩,樸素至極,不,我實在不想用“破爛”和“邋遢”來形容他的那身裝扮,但確實是這樣的。因此,我敢肯定,他一定是“受到政府照顧聲名顯赫的冒險家”那一類人。

而我,已經深深被他身上的那一股勇猛給迷住了,腦子中迴盪的是老比爾告訴我的話——“想吃大口肉,最好跟著他”,並對此深信不疑。

回到居住艙的當晚,我又做了一個夢。不,於其說是夢,不如說是我往昔記憶的播片。

我當時只有五歲,雙手緊緊抓著父親的左手,手足無措地站在那裡。我感覺...有些悲傷,並且渾身上下都非常不自在,那是一種微妙的感覺。

在我的面前的是一塊全息影像屏,正模擬著地球上微風和煦,晴空萬里的窗口景色。模擬的窗簾輕輕被風撥動的樣子,卻又沒有任何風的聲,讓人感到非常祥和。而母親正閉著雙眼,表情安詳地躺在病床上——那是她心臟停止跳動的那一刻。

她和父親是第一批從地球來到木衛二的開拓者之一。自打我記事起,母親就一直躺在這張病床上未曾離開過。因為在這深海中,沒有任何值得讓病人去的地方。對她來說,一直在發生變化的,不過就三樣東西——時不時切換景色的全息屏,正在成長的我,以及自己正在衰弱的身體。那時能讓我感受到的,只有生命的沉重與嚴肅。

她的床頭擺放著非常多的書本,其中只有幾本是她與父親從地球移民過來時捎帶的,大部分都是他們在這裡花高價購買的。我們不能來看望她時,這些書籍就是她聊以慰籍的東西。每一本書她都讀過五、六遍,然後每一次我來看望她時,她總是讓我和她一起倚靠在枕頭邊,拿起一本書,慢慢都給我聽。這些內容幾乎都是描繪地球上的美麗生活和關於他們青春奉獻的故事。我當時並不知道我們所居住的環境有多惡劣,也並不能感受她給我描述的那些內容有多美好,因為我從沒得到切切實實的對比過。

直到我十五歲那年,父親在深海中遭遇事故,曾經的那些重擔全都壓在我的身上......

當夢醒後,我毅然決然踏上了斯多姆艦長的艦艇。

本次出航是為了打撈三千米深處的一艘沉艇。這艘沉艇並非在我們始發站往下三千米處,而且需要我們去到迄今為止,人類在木衛二上最遠的一個殖民地,然後還要再橫向行進個五百里。

我們從始發站出發時,艦艇上一共有十四個人。三個軍需官負責艇上的防衛工作,兩個醫生負責照顧船員的健康,七個維修工與電工負責艦艇上的設備維護,餘下我和另外一個名叫艾薩克的助手跟隨斯多姆艦長出艇執行任務或給其他位置的人員打下手。

這艘艦艇也是出奇的華麗,龐大的艦身塗滿華麗的亮紫色,兩門機炮和一門主炮向外界宣誓著它的威嚴與尊貴,寬敞的船艙還額外配備一個副引擎以備不時之需,並且還配備有一個刻印有亮金色希伯來文“ג'זבל.”的小型勘探船,小型勘探船還裝載有威力巨大的深水炸彈,簡直是豪華得不得了。看來斯多姆艦長這輩子得到的錢幾乎全投在這泰坦巨獸上了。當我第一次見到這艘艦艇時,只覺得充滿了安全感,實在不明白待在這艘武德充沛的艦艇中還有什麼可害怕的。

啟航之後的幾天,一路上並沒什麼太多可值得花費筆墨去描述的事情——幾乎與我跑商船時沒多大區別,搭載尊貴的客人,運送貨物,順手維護一下路上的信標塔。但隨著我們駛離人類聚居地越來越遠,斯多姆艦長身上也逐漸出現了一些奇異的怪象。比如在值班人員相對較少的時候,自己一個人在艦艇上胡亂晃悠,然後走到一個偏僻的角落扯著嗓子在對講機裡大喊大叫,說這兒起火了,漏水了,或者是線路斷開了,等人急衝衝跑到那裡時,只見他整張臉的臉色驚恐至極,汗水淋漓地用雙手撐著膝蓋大口喘氣。

當到場人員問他哪出問題的時候,他總是臉色立刻變得煞白,緩緩抬起頭來強裝鎮定的樣子,告訴你一切盡在斯多姆的掌控中,問題已經被他解決了。可那其實一點問題都沒有!艦艇的安全警報從來沒有發過聲。比如上次他叫喊著火災的時候,我們的修理工趕忙跑過去,發現地上除了胡亂噴灑得到處都是的乾粉以外,沒有一點兒火焰燒過的痕跡。

起初這事第一次發生時,大夥都心照不宣悶地在心裡,可多來幾次之後,我們便偷偷討論,讓醫生給他的精神做一下鑑定檢查。但這老傢伙一看到醫生拐著彎子要給他做身體檢查時,本就陰鬱的臉色變得更加神頭鬼臉的。他大喊著自己沒問題,並質疑醫生為什麼要給他檢查?

當時醫生被他那漲紅的臉惡狠狠地盯著,感覺他眼睛在噴火,鬍子上全冒著熾熱的怒氣。醫生滿頭大汗,雙手推在胸前嘗試保護自己,雙腿顫顫巍巍地向後打顫。但突然之間艦長漲紅的臉緩和了下來,在他頭頂電閃雷鳴的風暴也倏然消失,變得異常平靜,並讓醫生趕快檢查完事。醫生不敢有絲毫怠慢,迅速執行完一套職業化的鑑定標準後,宣告艦長一切正常,可能只是有些神經衰弱,然後開了幾片鎮靜藥給艦長以緩解這個症狀。

雖然最後確認了艦長精神狀態正常,但這些事情多少還是讓我們感覺有些不安。因為人總是會這樣,一旦你陷入進去,總會換著法子給它們找理由。特別是我們現在已經上了船,遠離人類的聚居地,看到這些詭異怪像,總會找理由去忽略它們,好讓自己心安理得,假如不這樣做的話,你遲早會有瘋掉的一天。

到海底的目的地時,斯道姆艦長在艦長室裡通過對講機興奮地向艦上的所有的船員宣告,我們已經抵達了。

他在開始下潛之前,就已經將我們所有人叫到加壓艙裡,並讓我們多在裡邊待了相比一般三千米深處多一倍的時間。當時我們就已經就著這個事情向他提出質疑,但他只是淡淡地說:

“你們是我的船員,我可不想你們跟著我跑了大半個星球,然後出艙就昏死過去。我寧可多花點時間,穩妥一些,更以防有人有HPNS的徵兆。”

“什麼是HPNS?”我茫然地問道。

“你個商船菜雞,你當然不會知道……”斯道姆刻薄地向我叫喊起來。

“高壓緊張併發症。肌肉顫抖,通常從手開始。噁心,高度亢奮,並逐漸失去方向感。大約每二十人中就會有一人無法承受,因而發狂。”一名醫生趕快打斷了艦長對我的嘲諷並解釋道。

我其實對艦長的刻薄話並沒多大感覺。經過這將近五個多月的相處,我已經能感受到艦長並非完全如此。用“陰晴不定”來形容更準確一些,有時候感覺他對船員們像個慈父,又有時候刻薄如惡魔。或許他以前並不是這樣,我曾在艦上看到過他和幾位老船員面臉笑容地擁抱在一起的合照,那些笑容絲毫不假。而幾位老船員也私下與我溝通,斯多姆的水下經驗非常硬,並且膽識過人,只是上一次返航後開始變得有些偏執,而這些尖酸刻薄只不過是他偏執欲擠壓的結果:“看看那閃耀的銀手臂。那就是他上一次出航歸來時得到的‘戰利品’。他駕駛著那小艇回來時,整個左肩膀都在滋滋冒血,左眼球也像是被勺子挖走了一樣黑洞洞的。當我們拆開他自己包紮好的繃帶,那顆血淋淋心臟就在我們眼前激烈地顫動。你知道這種感覺嗎?我們當時已經分辨不出自己的情緒到底是感到驚訝還是驚嚇了!不過這都不重要,重要的是,在傷口出現的那天,彷彿他的靈魂也被撕開了一條口子,有些什麼東西從他身體裡溜了出去,又有些什麼東西從外邊擠了進來……”

我已經不知道他們在說這些話時,究竟是在安慰我還是在嚇唬我?我們現在已經遠離最後一個人類殖民地五百里遠,並且還在至少三千米往下的深海中。假如這首艦艇現在不是一個溫暖的家,那就只能是一個冰冷的合葬墓穴。

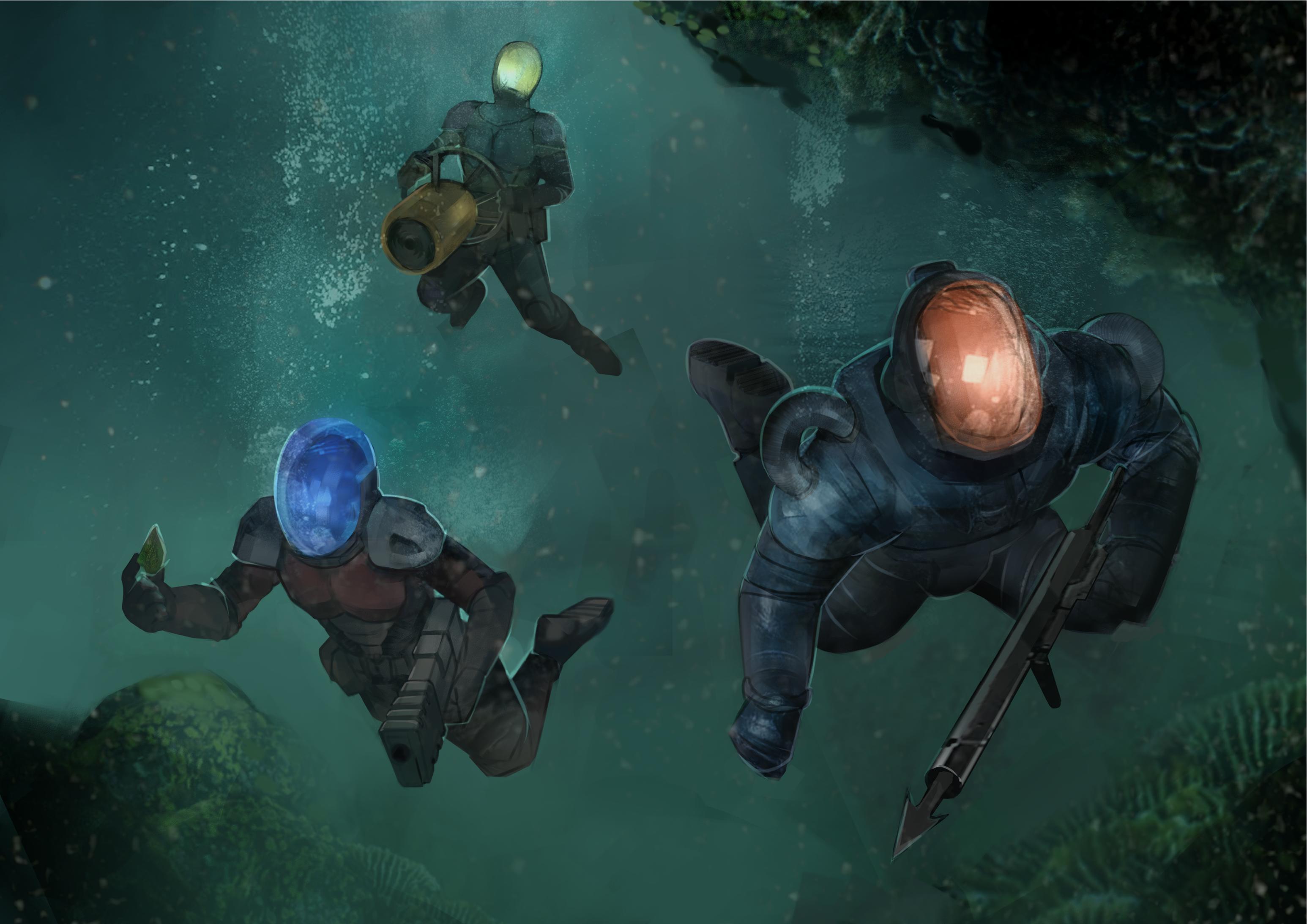

我和艾薩克還有艦長,三個人穿好深潛服站在出艙口,緊握住防衝擊握把。

當艙門打開的那一刻,冰冷刺骨的海水像發了瘋一樣湧進來,兇狠地衝擊著我們的身體連連後退。

我從沒有過這樣的感覺,即使我們已經完全浸沒在海水中,這股強大的壓強,好像自己就站在一條寒霜惡龍的吐息前。它口中呼嘯著凜冽的霜凍風暴狠狠砸在我全身,可以呼吸的空氣全被這股風暴吹走,腦子也快要被凍得神志不清……

“嘿!小子,把你深潛服上的恆溫系統給打開!”艦長輕拍著我的肩膀對我說:“你是第一次來到這個深度吧?現在你一定感覺頭昏腦脹的,別慌張。這是正常反應,再多泡個幾分鐘你就適應了。來吧,拿上你們的推進器跟我走。”

等我出了艙口,確實感覺到適應些了,雖然還是感覺胸口壓著一顆鉛球,但至少沒剛才那麼嚴重。

然後我們便朝著艦艇的下方游去,來到一塊比較寬闊平坦的巖面上站住腳。我抬頭向上望去,艦艇就懸停在距離我們大概十米的頭上,已經變得有些模糊不清了,只是艦身發出的探照光把周邊墨藍色的海水照成了深藍色。

我環顧了一下週圍,竟感覺空曠得可怕——能見度不到十米,看不到我們頂上或者周邊的溝壑巖壁,彷彿站在一片純淨深藍的虛無之中。毫無意義,這裡太乾淨了,乾淨過了頭!像是亡者之地一樣沒有生機的乾淨,因為太過於乾淨就是荒蕪。你要是不明白我在說什麼,不妨想象一下和我一樣站在這個地方,能見度不足十米的深藍色之中,這裡沒有任何的生物,即使是有機的漂浮物都沒有,一切都感覺無邊無際。好像這些鬼東西都混在十米之外的陰影之中,張開血盆大口,悄悄向你逼近,等你看到它的時候,它那張尖牙利齒的深淵巨口離你只有五米遠了。

“測試和艦艇上的通訊連接!”艦長突然說到,打斷了我的胡思亂想。

“收到!聲音非常清晰!請你們那邊回應!”艦艇那邊傳來回話。

“通訊正常!定位器顯示沉船就在我們這塊平臺邊緣下方的二十米處,我們會繼續下潛。到沉船入口處我們會放置信號增強器維持我們的通訊。”

“收到。”

對話結束後,艦長招呼著我們過去站到平臺懸崖邊,然後往下潛。

當我們看到沉船時,它正卡在海溝峭壁一塊凸起的尖巖上,渾身佈滿了許多奇怪的窟窿,殘破不堪,而這些窟窿好像都散發著一股無法言喻的詭異氣息。不過我得慶幸它正好卡在了那裡,不然不知道我們還得遊多深。

艦長指揮我們放置好信號增強器之後,便用切割槍打開沉船的艙門,領著我們一起遊了進去。

進入到沉船內部,空間變得逼仄狹窄起來,船艙內所有東西都附著上了一層灰濛濛的雜質,碰上去就是一股滑溜溜、黏糊糊的感覺。

沿著蜿蜒似迷宮的道路繼續前進,我們來到了艦長室門前,然後打開了它,而映入眼簾的景象,可能今生都讓我難以忘卻——仿若地獄繪卷一般,至少七八具人類屍體漂浮在裡面。但奇怪的是,這艘沉船從失事到現在,至少已經一年,這些屍體不說會被這恐怖的水壓壓成碎片,而是一點**的跡象也沒有。只是他們蒼白的皮膚也像船體一樣,附著著一層灰濛濛的雜質,並且全都閉著眼睛,表情非常安詳,好像只是陷入了沉睡一樣。似乎時間在這裡停下了腳步,保全著他們的身軀,而訴說著這一切的,只有永恆的沉默。

我實在忍不住打了一個寒顫,而艦長只是淡淡地指揮我們搜尋這裡,找到一個鏤空的正方體物品。

我看到身邊有一具屍體,雙手正緊緊抓著艙內舷梯上的欄杆半跪著,而手中還緊緊攥著什麼奇怪的東西。好奇心驅使我遊了過去。我仔細端詳他的臉,是一張非常英俊的臉龐,只是兩個眼窩中間黑洞洞的,都沒有了眼珠子。然後我深深吸了一口氣,伸手過去嘗試把他緊握的雙手掰開。

這具靈魂的容器明明已經毫無生機,但是這手的握力著好像活著一樣,使勁地和我較勁,最後廢了九牛二虎之力,我終於把他的手掰開,扯出了那個攥在手裡的東西——竟是兩顆粘在一起的眼珠子。我感到有些犯惡心,想把這兩顆眼珠子塞回他的手裡時,抬頭看到他已經睜開眼睛,正面無表情,直勾勾地盯著我看。像是一股充滿寒意的電流瞬間從腳底傳到頭頂,渾身雞皮疙瘩都起來了,感到頭皮發麻的瞬間我大吼大叫著胡亂揮舞四肢,向後推開自己。

“什麼情況,什麼情況?!請報告!”耳機裡傳來艦艇通訊員慌張的詢問,艦長和艾薩克也趕緊趕到我身邊。

我此時仍然驚魂未定,戰戰巍巍地舉起手指向那具屍體,聲音非常顫抖地告訴他們:“剛剛……剛剛那具屍體,那具屍體,睜開了眼睛……”

只見艦長滿臉狐疑地看著我,然後慢慢遊到我指著的那具屍體前,端詳著他的臉:“這……他根本沒有眼睛!你小子是不是太緊張,患上HPNS出現幻覺了?”

我晃了晃頭,努力使自己冷靜下來。這真的是幻覺嗎?我在心中肯定地發誓,剛剛他絕對睜開眼睛了,但為了我回到船上不被他們拷起來,或者是讓他們和我一樣陷入恐慌,我決定還是壓抑住自己的恐懼,緘默不言為好。

“好吧,無所謂了,總之我們要找的東西已經找到了。趕快回艦吧。”艦長說完,拿著那個找到的正方體塞到我手中。

我抱著那個鏤空的正方體跟著他們艱難地爬出艦長室。這玩意兒真是奇了怪,明明不大,還是鏤空的,但拿著比同體積的實心鉛塊還要重上不少,要是我們沒帶手持推進器,我實在有理由認為艦長讓我們幹這牛馬活是在剝削虐待我們。

出了艦長室之後,艦長向艦艇報告我們即將返回,但不知是不是通訊出了狀況,我們的麥克風裡一直沒傳來回應。

“該死的!”艦長低聲咒罵到,“我們得趕快出去!”

我不知道他是不是也有些慌了神,但剛剛還清晰無比的通訊,不到十分鐘的時間,連一點徵兆都沒,就悄無聲息地斷開了?雖然我們之間相距可能只有三十米遠,但這周邊的氛圍,只需要一點點稍微有些怪異的現象發生,一個正常人的理智就隨時都會崩塌。

到沉船外通訊增強器的一路上,艦長還在不停嘗試著叫喊回應,可那邊除了沉默還是沉默。當來到信號增強器那裡,才發現他們那邊的通訊已經離線了。

“這幫蠢東西到底在幹什麼?”艦長還是停不下自己口中的咒罵聲,並讓我們把器材設備收拾好。

待我們回到下艦前的那塊巖面平臺上,之前在我們頭上照射的光亮已經沒了。艦長舉起手中的手持聲吶朝頭上掃了一下,發現艦艇就懸停在我們頭上二十米處。

“好了,我們抓著推進器游上去吧。別開得太快了,慢慢來,畢竟看不到艦艇的探照燈。”艦長說。

於是我們一齊抓著推進器,向上遊了過去。

可不知究竟怎麼回事,感覺遊了許久,都沒游到。艦長也變得疑惑起來,再舉起手持聲吶查看,艦艇還停留在同樣的距離。我朝腳底看過去,剛才供我們站立的巖面早已不見蹤影,這說明我們的確是在移動的,可頭上這麼個玩意也在跟著我們同時移動嗎?艦長下令讓我關閉掉推進器,停留在原地,然後奇怪的事情發生了,那艘艦艇也不移動,仍舊和我們保持一模一樣的距離,甚至一點偏差都沒有。

艦長氣得哇哇大叫,推開我親自去掌舵。他再次啟動推進器,把馬力加到最大,一手操控著推進器,一手拿著手持聲吶,然後目光只在推進器上的速度顯示屏與聲吶之間來回交錯,完全不看前路。

此時的推進速度已經達到了20km/h,但從聲吶上完全看不到一丁點位置變化的痕跡。而我此時不知道是不是恐懼過了頭,那股恐懼感現在已經轉變成了一股難以抑制的憤怒感,我開始一廂情願地相信他們是在耍我們,並在心裡暗暗發誓,等我回到船上一定要掄起拳頭把他們胖揍一頓。

大概開了2分鐘,速度艱難地攀升到22km/h時,我們眼前忽然地一下,出現了艦艇閃耀著紫色的鐵板。我大叫著快停下,艦長這才將眼神從這兩個機械設備上抽離,只不過在海底這個能見度,當我們看到艦艇時已經剎不住車了。雖然速度緊急扣了下來,但連續幾聲沉悶的“咚咚”聲,抵著推進器的三人還是重重地撞在了艦艇身上,推進器瞬間被撞擊得四分五裂。幸好深潛服有較強的抗壓性來抵住衝擊,我們面罩上只出現了輕微肉眼模糊可見的裂紋,身體並沒受多大傷害,但心理就說不準受到多具體的傷害了,畢竟我們現在每個人都是神色慌張,大喘粗氣。

我們開始沿著艦艇的鐵皮摸到底部的艙門。艦長拿出自己的身份識別卡嘗試打開艙門,刷了好幾次,系統都是提示“錯誤:無法識別身份”,然後艦長像發了狂一樣猛刷,嘴巴里也是咒罵個不停,不過好在最後終於識別成功打開了艙門。

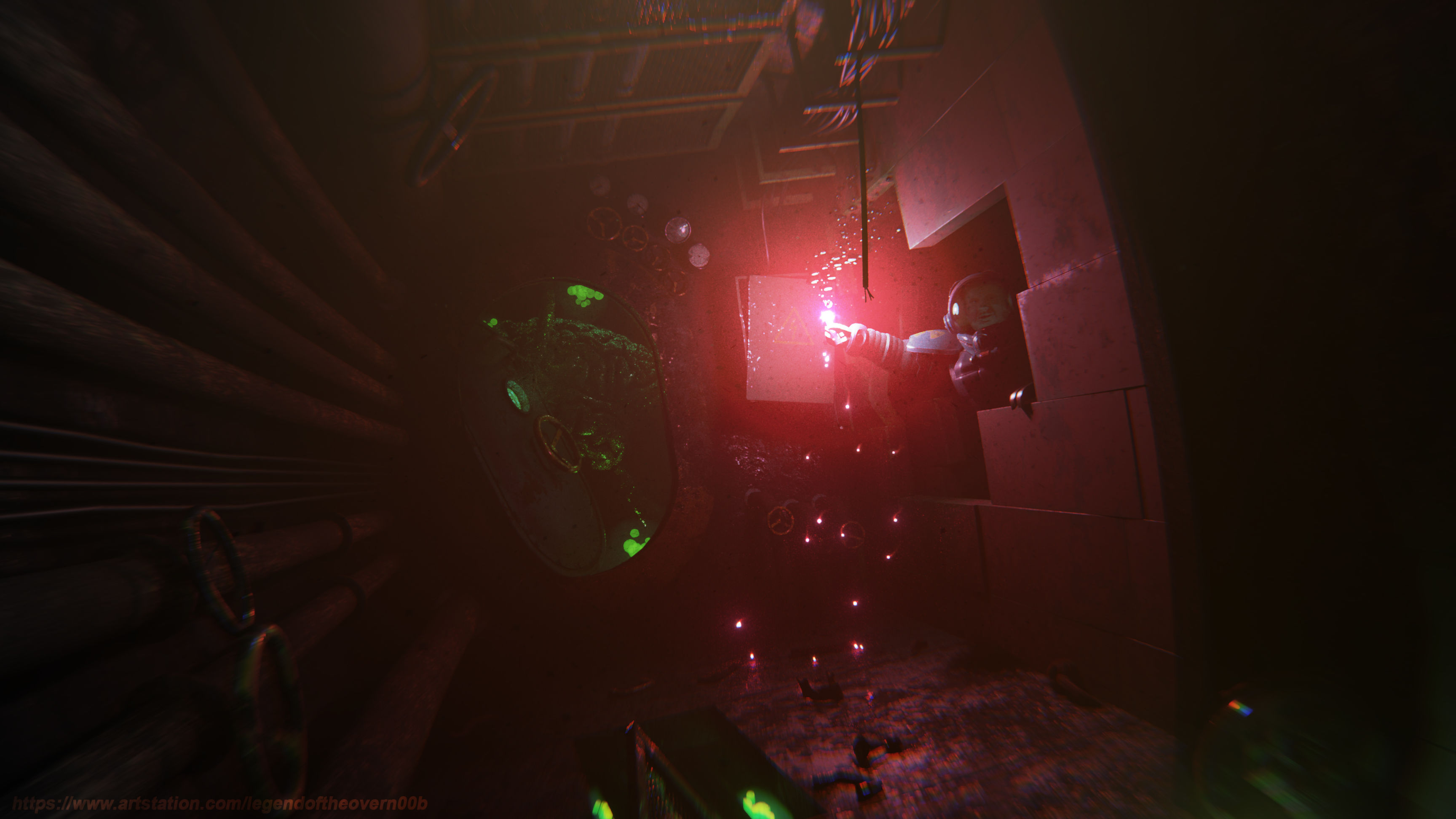

艙門打開的那一刻,我們感到壓在身心上的兩塊巨石終於卸了下來,可回到艦艇上的那一刻,又裝載了回去——艇內除了暗紅色的應急燈亮著,其它的一片漆黑,並且一個人影都見不到。而艦長也察覺到了這種不尋常的跡象氛圍,把剛準備放回武器櫃的魚叉槍又拿回了手上遞給我們。

“夥計們,我們回來了!”艦長朝著艦內大聲喊道。

沒有任何回應,一片死寂。

不過此時仔細聽的話,可以隱約聽到一點像是電話被掛斷之後,聽筒裡傳來急促的“嘟嘟嘟”的聲音。但這聲音對我們來說沒有任何意義,因為它既不是船體遭到破壞的警報聲,也不是人聲,而且太過模糊,完全無法辨別它來自船上的哪個位置。我們嘗試撥動身邊的按鈕以打開照明設備,沒有反應,所以我們決定去到反應艙查看情況。

伴隨著昏暗的應急照明燈的紅光,我們沿著黑洞洞的艙道慢慢摸進。奇怪的是,艦體沒有一丁點兒漏水的跡象,可一路上都是溼漉漉的,藉著應急燈的燈光,也無法看清液體的顏色。但我們現在已然是無法顧及這些東西,只一心想著趕快把電力恢復。

來到反應艙仔細檢查一番之後,確定是反應裝置是因為突然過載導致的斷電後,艦長便留下了艾薩克在此維修,然後命令我跟著他去到艦長室檢查船體情況。

我們來到艦長室,艦長從他熟悉的應急箱中摸出一隻手電筒。打開手電後,繞著周圍照射了一下觀察情況。此時我們才知道一路上溼漉漉的液體是遍地的血跡。我甚至能感覺到一股濃烈的腥臭味,感覺自己差點就要嘔出來,但還是忍住了。艦長說,路上沒碰到任何人的屍體,就無法確定這些血跡到底是屬於誰的。不過無論是船員還是入侵的怪物的,都說明現在的情況不容樂觀。

我突然想起艾薩克還獨自留在反應艙那裡檢修設備,於是通過麥克風朝他呼話,可那邊也完全陷入了一片死寂,沒有回應。

“該死的!”我取下麥克風設備用力拍打,此時我已經是陷入一種恐懼和憤怒交合的精神狀態,以為這樣就能把它拍醒似的,可結果證明我自己確實是在無理取鬧,因為這樣做沒有任何效果。

在這樣胡鬧的嘗試無果之後,我抬頭望向艦長。艦長此時正站在艦長室的舷窗前,仔細盯著舷窗看,於是我也慢慢走過去看著舷窗。

只見舷窗內部蓋著一層厚厚的水霧。艦長慢慢伸過手將玻璃上濃厚的水霧抹去,然後舉起手電筒朝外照射,只有一片蔚藍與黑暗,除此之外什麼也沒有。然而船長盯著那片黑暗看得出了神,我剛想開口問他在看什麼,他卻立馬伸手噓住我。我感到有些詫異,於是也跟著他看向那片黑暗...

慢慢地,慢慢的...感覺到有什麼東西在靠近,又或者是我出現了錯覺。

忽然一隻巨大的血紅色眼睛出現在我們面前,我被嚇得一屁股坐在了地上。

“這...這是什麼玩意兒?!”我驚訝地問到。

船長仍然不給予我回話,他就矗立在那裡與那隻血紅色的大眼睛相視而望。沒多久,我開始感覺有一股隱隱約約的耳鳴聲,越來越大。逐漸,我的頭像是塞在了大鐘裡面與震動的金屬產生了共振一樣,越來越嚴重,一種強烈震動的錯覺在我面前展現。那隻大眼睛散發出猩紅色的光芒,就像懸掛在萬籟俱寂的夜空中的血月,幽幽地散發出邪惡的光芒,靜靜地俯瞰著這個世界的滿目瘡痍。我越來越忍受不住這股強烈的共振感,雙手捂住耳朵,但一點用處也沒有,還是能感覺大腦在我的頭骨裡變成一塊金屬塊,瘋狂地共振。

此時艦內的電力突然恢復了,所有燈光都亮了起來。我看到不遠處的艦長和我一樣,面部極度痛苦扭曲地跪倒在地上,一手撐住身體一手捂住耳朵,艱難地爬向操控臺,以最快的速度打開應急電源,握住操縱桿慢慢瞄準大眼睛。我不知道他是怎麼做到的,在我眼裡這個世界已經感覺晃動成一片混沌,但他還是用最堅韌的毅力去操縱武器設備,朝著大眼睛來了一槍。

大眼睛中了一槍,迅速閃退到黑暗中,我們也忽然從這迷狂的混亂中得到了解脫。

兩個人滿頭大汗,氣喘吁吁地坐在滿是血汙的鐵板上,好像剛經歷了一場慘絕人寰的人體共振實驗一樣,甚至還沒能恢復過來為劫後餘生的快感做準備。

艦長顫顫巍巍地從地上站起來,揮起雙手揚了揚粘黏在手掌上顏色濃厚的血水。這一下沒把手上的血水甩乾淨多少,反而又把自己渾身弄得全都是血跡和血腥味。他無奈地嘆了口氣,乾脆地把雙手的血跡直接擦在了自己身上的艦長夾克的衣襟上,然後顫抖著右手從衣服內袋拿出和自己形影不離的菸斗,掛在嘴邊。

他再次點燃那個懸掛在瞎眼前的菸斗,猛地吸入第一口煙,那熠熠的火光像是他曾經失去的眼睛,我甚至能聽到菸絲在熊熊燃燒時火灰噼哩啪啦作響的聲音。第一口過了肺的煙霧,從他的鼻孔和微張的口中洶湧地噴薄而出,配合上他臉上那嚴峻的神色彷彿一頭怒不可遏的公牛。

艦長走到癱坐在鐵板上的我的身邊,一隻手搭在我肩膀上說:“把艦艇往上開,我們得走了。”他走到艦長室門口時又停下來回過頭對我說:“馬力加到最大往上衝,絕對不要停下來。”然後一轉頭就消失在我的視線中。

回過神來的我用手背擦拭我額頭上的汗珠,走到操控臺前,按照艦長說的,調節好方向閥,將推進功率拉到最大。如從沉睡中甦醒過來的鋼鐵巨人,艦身輕輕晃動幾下,慢慢聽到艦艇功率轉速越來越大聲。我打開聲納定位器,發現記錄器上顯示我們現在居然處於六千米的深度之中。但我已經不在乎這麼多了,看著慢慢縮小的深度...我們就要離開這裡了。忽然操控臺的屏幕上彈出了小型勘探船離艦的提示信息。

“艦長,系統提示我們的小型勘探船...”我嘗試向艦長報告這條訊息。

“是我開的。”耳機裡傳來艦長淡定的聲音,打斷了我的報告。

“你...你開的?!為什麼?我們不是要回去了嗎?”

“不,是你要回去了。”我一時啞口無言,艦長繼續慢慢地說道:“聽著,孩子,你知道在我們這裡存在著一種叫‘潛淵症’的病症嗎?我想你知道,畢竟我們這潛過水的人,有百分之三十五的都會患上這種症狀。它會讓你變得癲狂,歇斯底里,陰晴不定,一輩子都活在這種陰鬱痛苦的幻覺之中,即使是睡夢也會幻化成夢魘侵蝕你的大腦。在這廣袤的痛苦中,我已經分不清這是痛苦的幻覺還是已經早就變成我們這陰冷潮溼的現實。但無論是哪一個,全都拜這些怪物所賜。一百多年前,我們駕駛著最先進的飛船來到這片遍佈寒冰與輻射的星球,若不是先驅者的熱忱與犧牲,這顆星球的資源毫無疑問會被我們捨棄掉,我們建立一個又一個宏偉的聚居地,最後卻止步於此,安於現狀,誰都想拼命工作攢夠錢換取一張回到地球的天價船票,卻沒人真正想過向前探索!這是為何?我已經再也無法忍受如此痛苦與畫地為牢的生活了!若是真正地想獨立自主,我們唯一的選擇只有前進!我們剛剛到達了木衛二冰層下迄今為止沒有任何人類到達過的深度,這裡遍佈著所有人都不會也不敢靠近的生物。你知道這意味著什麼嗎?這意味著我們是開拓者。而你手上拿著的那個鏤空正方體是這裡的遠古遺物,埋藏著這顆星球目前最大的秘密,你一定要把它帶回去!而我這邊,我剛剛在往大眼睛上打了一發追蹤器,這是我和那它的私人恩怨。到時候深水炸彈產生的衝擊力會把你加速往上推,你可得坐穩一些!孩子,再會了,假如有機會的話……”

說完這段話,斯多姆艦長像西部牛仔一樣,懷揣著一種讓人無法理解的癲狂,大喊了一聲“咦哈”便掐掉了通訊。我愣著神盯著眼前的電子屏幕,腦子中景象只有艦長像奇愛博士坐在炸彈上一樣,駕駛著滿載深水炸彈的勘探船朝深淵滑行而去。

艦內一片沉默,只有推進器高速運轉的聲音。我獨自一人呆站在控制檯面前,只感覺到空間裡充斥著寂寥。

我拿起那個鏤空的正方體朝裡邊看去,發現裡邊懸浮著一塊黑亮黑亮的方形石塊,我透過縫隙仔細觀察這塊石頭。它像一顆跳動的心臟,從內部忽明忽暗地閃爍著暗紅色的亮光,每閃一下都能看到內部好像佈滿了附著在心臟上的血管脈絡。

“神...印,必須,拿,回去...加入,他們...”一串斷斷續續,詭怪沙啞的聲音在我身後響起。

我猛然一回頭,看到那個名叫李的電工正站在艦長室門口。他低垂著頭滿身血汙,整個身體以極度怪異的姿勢扭曲著,還不時微微地抽搐抖動,口中咕噥著一些怪聲音,一跛一跛地朝我走過來。

“李?”我有些緊張地輕輕叫了他一聲。

他突然站定在原地,緩緩地抬起頭來看向我。我看到他的臉色異常慘白,而在這慘白的臉上,有著兩個黑黢黢的血洞。然後他併攏住雙手,緩緩地伸向我,再慢慢地打開雙手。在他手中的,是兩顆血淋淋的眼球。

“獻給,神明!”他嘶啞著聲音呼喊,猛地撲向我。

我看到他這撲過來的恐怖模樣,立馬用雙手推開了他,撿起身邊的魚叉槍對準他,警告他別過來。

他有氣無力地跌倒在鐵板上,又有氣無力地站起來,慢慢轉過來面向我。隨後,在他身後的艙門又湧入了許多和他一樣面色慘白,雙眼已經挖空的其他船員。他們緩緩向我靠近,口中一齊高喊著:“獻給神明!”

我不再猶豫,扣動手中的扳機,魚叉迅猛地飛出去扎穿了他的頭,血漿四散飛濺開來。我拿起身邊一切東西朝他們猛砸過去,椅子,菸灰缸,水杯...有什麼扔什麼,但他們似乎已經失去了痛覺,每一次被砸倒後又站起來。

眼看他們步步逼近,我深吸一口氣,打開應急箱,拿出裡邊的唯一一顆高爆手榴彈,拉開保險栓朝他們仍過去。

幾秒鐘後,海底深處傳來一聲沉悶且巨大的爆破聲,隨之而來的是一陣猛烈的衝擊波推擊著艦體,而在衝擊波推擊艦體的同時,扔出的那顆手雷也在這狹小的空間裡散發出耀眼的白色光芒,這片耀眼的白光是我最後的記憶......

我再次醒過來時,只見艾薩克輕拍著我的臉頰,呼喊我的名字。當他看到我睜開雙眼後,徹底舒了一口氣。

過了沒多久,他便幫我穿好潛水服,攙扶著我爬上艙口的舷梯。艙門打開的那一刻,眼前是一片凜冽的寒風與冰川山脈的寒冬景象。艾薩克攙扶著我走到艦艇的甲板上,遠處天空濃厚的雲層露出了一絲耀眼的曙光。隨著耳邊蓋格計數器不斷作響的“滋滋”聲,眼前的世界越來越明亮清晰。

我舉起手中的航海記錄本。墨綠色的電子屏上劃出一條閃亮耀眼的線條,仿如點綴在漆黑夜空中熠熠生輝的北斗七星——這是我們的航線。

艾薩克指向遠處朝我們飛馳而來的救援飛船,轉頭告訴我,我們已經獲救了。

我無力地笑了笑,心中噴湧出一股無比喜悅的暖流,然後再抬頭看向天空的曙光——在雨沫橫飛和烏雲翻滾之上,托出一張天使的臉龐;這張光輝的臉發出一束光,遠遠地落在顛簸不已的船的甲板上,照耀沐浴在我們身上。“啊,大無畏的船,”那位天使似乎在說,“衝呀,衝呀,你這大無畏的船,勇敢地把住舵;你瞧!太陽正在突圍;烏雲正在散開——湛藍的晴空就在眼前。”

感謝您閱讀至此,本篇內容已全部完結。

對於我本人來說,創作如此一篇長文實屬不易。因為期間遭遇了多次的靈感枯竭。這只是我人生中第二篇故事創作,非嚴謹的話,算是第三篇。不過並非完完全全的原創,期間受到了許多相似題材內容的啟發,比如遊戲有(除《潛淵症》以外)《陰暗森林》、《死亡空間》《血源:詛咒》,電影《深淵》,小說有洛夫克拉夫特的《洞中獸》和《神殿》,以及梅爾維爾的《白鯨》。

其中影響最大的還是《白鯨》這部作品。假如有熟悉這部作品的朋友,很輕鬆就能看出我文中有刻意模仿的痕跡,甚至結尾的最後一段我就摘抄了文中的內容稍作改編。

不過也很有可能模仿得不是那麼到位,因為還有許多內容細節在我創作過程中擔心太冗長而刪掉了,所以也有很多看起來銜接得不是那麼好的段落,就比如我在描寫艦長瘋病的那一章節。雖然在最後幾章中算是圓了過來,但最終的好壞還是得交由讀者們去評判。

最後,感謝您的閱讀,也希望你能喜歡我以這首Sythnwave風格的Odyssey曲子作為結尾!

“想想看,有時做共犯比告密者更好。”——猶如萍水相逢的人最終成為一段歌謠,我們是遊戲玩家,努力做一些硬核又有趣的事情,我們是全息玫瑰碎片HologramRose。

關注公眾號,加入我們:全息玫瑰碎片HologramRose