本篇評測與其說是評測,倒不如說是最古早一代遊戲玩家的回憶錄和感記文。

平臺跳躍遊戲的設計思路與電子遊戲的後續發展密不可分

二十多年前初次接觸這個系列的時候,翻譯叫“超音鼠”或“音速小子”,在steam上第一次看見索尼克這個名字時候還以為是索尼旗下什麼IP。。。然後仔細一看 好傢伙,這不是世嘉MD機上面的超音鼠麼?這是世嘉當年在自己家平臺上獨佔遊戲為了對標任天堂的馬里奧系列開發的。不得不說這個吉祥物是很成功。

我為什麼更喜歡超音鼠和音速小子這倆譯名,原因是這倆名字更能體現遊戲特色。當年絕大多數平臺跳躍遊戲節奏都很慢,一板一眼的跳躍來躲避陷阱和敵人,而超音鼠則不同,這款遊戲節奏很快,路線很多,甚至有很多分支路線和隱藏路線。另外還有一點十分人性化的特色就是:超音鼠想要通關,難度不大。相比同期的平臺跳躍遊戲難度真的相當低,其他遊戲你必須熟練背板熟練操作,熟悉跳躍鍵的手感和時機才能通關,而超音鼠則不需要這麼高難的操作,它是一款門檻低上限高的遊戲,想通關比較簡單,像挑戰高分就很難。這也正是它與同樣有著各種隱藏關卡的馬里奧系列的不同之處。

平臺跳躍遊戲是個很神奇的玩法,當年8bit機能不足,設計出來的遊戲動作和畫面表現十分有限,玩家可操作的範圍也很小,絕大多數8bit遊戲除了四個方向鍵之外 僅有兩個功能鍵。基於如此受限的機能,平臺跳躍這類遊戲的設計思路都凝聚在點繪圖美術設計和地圖關卡設計上。而這其後許多基於平臺跳躍玩法和設計思路的動作類遊戲分支陸續出現,電玩世界大放異彩:

在此特別強調不是說誰抄襲誰或者誰借鑑誰,單純感嘆在機能不足思路限制大的情況下,後來能發展到今天如此多彩又成熟的玩法,實在是人類科技與藝術的完美結合、偉大結晶。也不得不說電子遊戲確實就是一種新時代最具代表性的藝術表現手法。

當年8bit時代的遊戲大概有這麼幾個設計思路:1、最初GB上而後在8Bit機子上的各種休閒益智遊戲比如俄羅斯方塊、打磚塊、賽車、

坦克大戰等;2、STG遊戲,比如沙曼陀蛇、赤色要塞、1941、1942、雷電等;

3、體育遊戲:足球、籃球、曲棍球等;

4、RPG遊戲:勇者鬥惡龍、薩爾達傳說等;

5、平臺跳躍遊戲,比如馬里奧、索尼克、冒險島、彩虹島等;

而2D動作遊戲、2DSTG(橫版卷軸射擊遊戲)、甚至箱庭式地圖、跑酷類遊戲祖師都是基於這類遊戲最初的設計思路進行創作和加工。

6、而在80年代末期進入90年代由於SEGA推出了第一款16bit家用機,(1988年大名鼎鼎的MD)和機能更強的街機,又在2DACT後續衍生出的2D清版ACT和FTG等類型我玩的更多,但也因和平臺跳躍關係不大這裡就不贅述了。

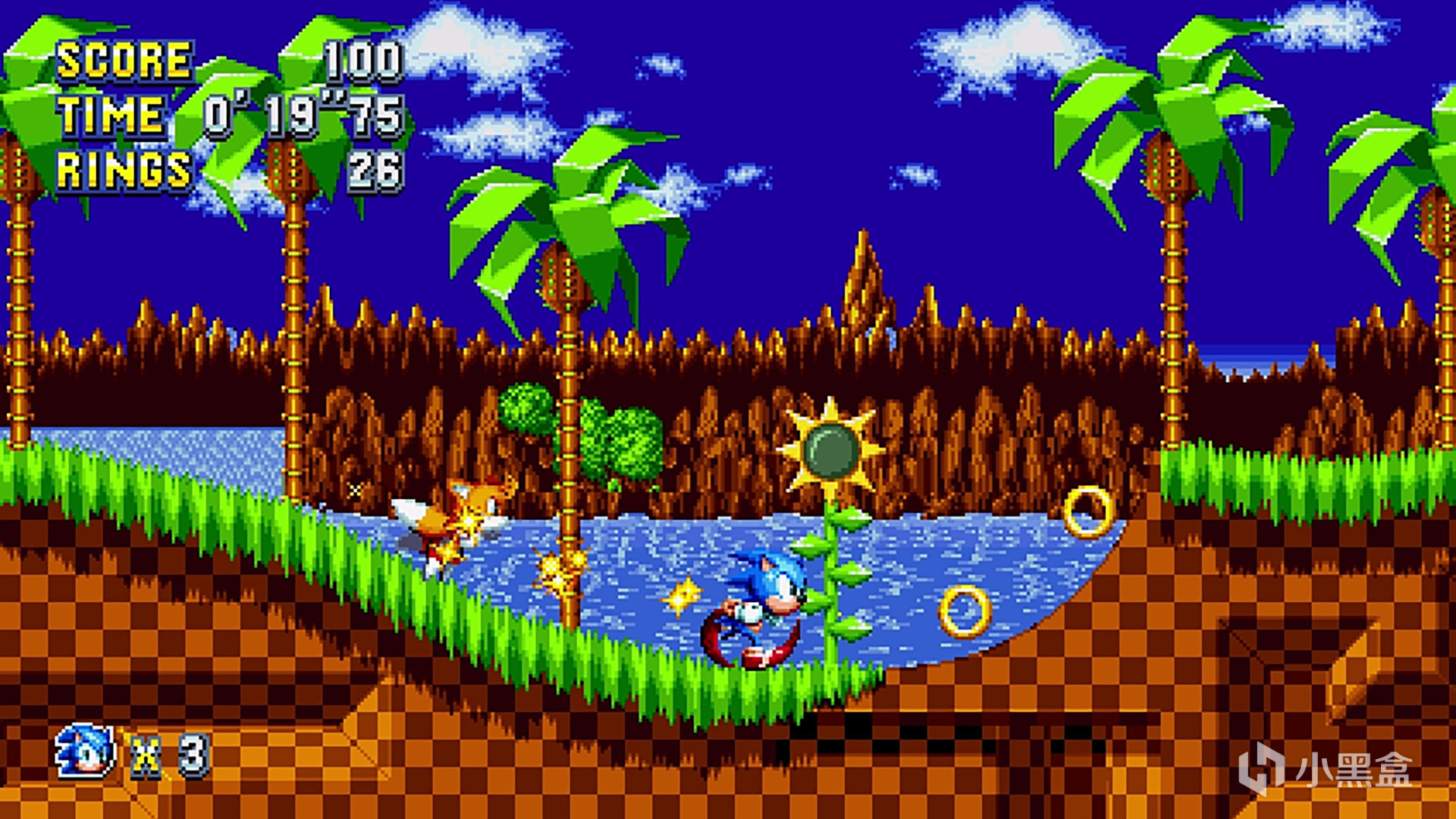

初代原版

重啟版

咱們再來看看超音鼠系列本身的特性:

前面已經簡要提到過這款遊戲節奏很快,路線很多,而且也有馬里奧相同的設計:很多分支路線和隱藏路線。快節奏可以說在當年具有十分獨特的風格,1991年早就進入到16bit世代,相對於8BIT畫面的“呆而不萌”,超音鼠的形象是真的呆呆萌萌的,很可愛,一隻造型像圓球兒的藍色刺蝟,16bit不光是畫面細節比8bit高了一倍,操作範圍更是大了很多。相比於Bbit時代幾乎只有一個跳躍鍵的平臺跳躍遊戲來講,超音鼠多了蓄力衝刺的功能鍵,衝刺時候捲成一個球兒,還能急停,而且很多隱藏路線就是需要急停操作才能找到。整個遊戲節奏加快,門檻很低對苦手玩家來講很友好,而追求高分則是很多喜歡挑戰自我的玩家們的福音。而行雲流水的快節奏操作則形成了最早期的“跑酷”——2D跑酷。 而超音鼠日後的發展路線則越來越是跑酷遊戲的方向:朝著3D跑酷遊戲的方向發展,從這點來講,它才是真正的跑酷遊戲鼻祖,因為同期的波斯王子初代節奏慢,而PS1上的百事超人則發售時間太晚。另外平臺跳躍遊戲注重地圖設計,尤其是馬里奧、索尼克這類分支路線和隱藏路線特別多的平臺跳躍遊戲,後期則更發展成帶有解密玩法、各種地圖機關、甚至層次感很強的“2D箱庭式地圖”。這也是後續逐漸發展成了腐屍之屋、生化危機、寂靜嶺、鐘樓等箱庭式代表作。 僅僅XY兩軸表現出的地圖設計就很豐富,這正是索尼克與馬里奧出彩之處。而後期續作則更是將多路線和隱藏道具等作為重點去設計。

3D模式根本就是平臺跳躍+跑酷,這個系列才是真正意義上的跑酷鼻祖

超音鼠系列 還有個比其他平臺跳躍遊戲門檻更低的“秘訣”就是理論上的“無限血”。在8bit時代,血條(生命槽)還沒誕生,那時候的遊戲主角受到的傷害是完全一致的,不管敵人是什麼,打你都是固定血量,或者就是一擊必殺。即便是有“血條狀”的生命值計算器,但也僅僅是樣子是血條,實際上扣血都是按照固定數值扣血的 ,真正有傷害值區別的 生命槽到16bit才實現。

而初代的超音鼠作為16bit遊戲,雖然沒有采用血條的設計,傷害值也和其他平臺跳躍遊戲一樣不數值,但它有個極具特色的血量系統,那就是你遊戲過程中加入的金色圓環就是你保命道具,只要受到傷害,你身上的金色圓環就全部掉落,此時身體有一小段硬直和短暫的無敵時間,而圓環則不會立刻消失,也就是說你起身後趕緊把掉落的圓環撿起來就能保命,圓環一段時間後會自動消失,或者滾入地圖陷阱裡無法拾取。理論上來講,你只要有一個金屬環在身上,你就不會被物理攻擊打死,地圖陷阱殺除外。

而進入3D時代的超音鼠,圓環又多了一個作用就是音速衝刺時候需要消耗能量,在地圖裡拾取圓環就會補充能量槽。

雖然平臺跳躍類遊戲大多數沒有攻擊鍵,但不乏各種精彩的BOSS戰。因為本人也有製作一些同人遊戲的製作經驗,對於我來說平臺跳躍遊戲的BOSS設計是很困難的,畢竟玩家只能用跳躍和利用地形去躲閃BOSS,然後用自身或者地圖裡的道具去攻擊BOSS。所以設計思路有限,很考驗設計者的腦洞。

畫面表現

剛才已經說了,初代16bit在畫面表現上遠遠強於8bit,不過無論是8BIT還是16bit,其藝術成分都很高,很多人不知道點繪圖是啥只籠統的知道“像素風”,實際上二者完全不同,我在以下鏈接裡簡要介紹點繪圖與CRT顯示設備結合的構思原理及其藝術成分。

左邊為液晶顯示設備效果;右邊為CRT顯示設備效果(真正的點繪圖藝術效果)

以下較為硬核,可跳過直接看下一節。對電子遊戲歷史和藝術成分很感興趣的玩家,建議看看

首先,像素風≠點繪圖,點繪圖≠馬賽克。

點繪圖(點陣圖)是基於CRT顯示設備開發的藝術圖像,必須配合CRT顯示設備(CRT顯示器、彩監、電視)才能將點繪圖的藝術效果完全體現出來,這就和你用蠟筆+A4紙畫國畫的最終呈現效果完全不能與毛筆+宣紙的效果相提並論。工具和設備不同,展現的效果就不同,所有的藝術作品必須使用適合的工具和設備才能達到創作者想要的藝術效果。

其次,點繪圖無論是否在CRT顯示設備下顯示,它的創作都是用色塊繪製圖形,而把一個高分辨率照片壓縮成16bit甚至是8bit像素是完全達不到點繪圖的藝術效果的。這就等於你拍個照片加個油畫濾鏡就以為能叫“這是一幅油畫” 了嗎?完全不是。而且,照片進行壓縮達到的效果十分違和。我舉個例子,在1995年時,《真人快打》是全球最先使用真人掃描技術來製作遊戲圖像的,這個技術在當時的16bit家用機時代是相當震撼。然而如果現在你想追求復古效果,就把一個照片壓縮成16bit達到像素風格的效果,這並不是點繪圖,點繪圖和像素風完全是兩回事。

點繪圖的創作思路及效果原理: 一個像素點可以通過CRT顯示設備的熒光粉的光暈蔓延開來,配合掃描線達到的效果。而現在的液晶面板不會進行這樣的處理,所以用現在的液晶面板顯示器是無法體現點繪圖的真正設計效果。

原理簡述:CRT顯示設備是利用陰極電子槍發射電子,在高壓作用下射向熒光屏,使熒光的磷光體發光。同時電子束在偏轉磁場的作用下進行移動,從而達到按需求進行掃描和顯示的目的。其實,CRT在任何時候只有一個點在發光,而其他時候我們看到的是磷光體的響應時間以及我們的視覺殘留。由於當年的帶寬不足,無法傳輸完整的畫面信息,每一幀只傳輸一半的畫面,如果只傳輸上半部畫面或者下半部畫面,那麼會導致畫面信息嚴重缺失,於是工程師們想到了一個方法:第一幀顯示畫面的奇數行,第二幀顯示畫面的偶數行,也就是穿插顯示,而每秒24幀的高頻率顯示,此時我們最強的器官大腦,就會利用視覺殘留的感官效果來進行腦補完整畫面。而當時顯示設備能顯示的“行數”是480行,這就是所謂的“480I”。因為CRT顯示設備的響應時間極快,導致顯示下一幀時上一幀的信息尋思衰減,同時帶寬不足每幀只能顯示240行信息,一幀與下一幀交替顯示不同的行數,所以導致CRT顯示設備看起來“閃爍感”很強。

而當年的遊戲畫面由於色塊信息極少,這種“隔行掃描”給人類的視覺感官就會大打折扣,且同時機能限制,當時的遊戲也無法在同一個定格幀畫面裡顯示太多的信息,所以遊戲設計開始在畫面顯示上轉換思路:利用這個可以顯示480行信息的顯示設備,去僅僅展示240行信息,無論是奇數場還是偶數場,他顯示的信息和位置都是一致的,這就是“奇偶同場”,不像是480I那樣奇偶交錯的顯示,因此,當時電子遊戲的顯示就不同於電影那樣“隔行掃描”,而是“逐行掃描”。每一幀定格畫面都會顯示完整的240行幀信息,人們稱之為“240P”,即progressive。雖然當時不同的機型顯示的不一定都是240P。但大家都用240P去稱呼當時的遊戲畫面點繪圖。240P不是任何的廣電標準,實際上就是誕生於電子遊戲且只用於電子遊戲中的術語,所以,電子遊戲中產生了只有240P這個像素才能展現的像素藝術創作,這就是我們所謂的電子遊戲中的“點繪圖”,如此挖掘原理來看,今天很多所謂的“復古像素風”遊戲,實在是跟當年的點繪圖藝術大相徑庭!!無論是藝術成分還是製作流程,今天那種把高清圖片壓縮成16bit的拙劣手法都沒法和240P點繪圖相提並論。

當時的240P點陣圖創作者們基本都是現在紙上繪製,然後將其數字化或者像素化,根據在電視或者彩監上面的顯示效果來調整自己的點繪圖作品。

可以看到240P點繪圖配合CRT熒光粉暈開的效果能達到水、光等透明效果,而液晶顯示器去顯示當年的點繪圖是無法還原這種藝術效果的。而且CRT顯示設備的響應時間幾乎為0,可以說比大多液晶顯示器的響應時間都快,而且色彩方面明暗對比度很強,大多數液晶顯示器很難顯示“純黑”的效果,再加上CRT特有的掃描線、磷光體溢出效果,所以CRT顯示設備與240P點繪圖 就是一種絕配。

塔爾斯變成球之後比索尼克多出來個尾巴,太可愛啦

到了索尼克二代,點繪圖藝術發揮的淋漓盡致,配合CRT顯示設備的現象原理做出了瀑布的透明效果,還有新角色塔爾斯小狐狸簡直可愛到爆,索尼克變成球狀往前滾的時候是藍色的球,而塔爾斯則是橙色的球,主要是球外面還露著個毛茸茸的大尾巴,太可愛了,小時候以為索尼克是公的,塔爾斯是母的,畢竟那時候的遊戲主角設計經常是一男一女(後來官方說塔爾斯是男的2333)不得不說,畫面表現簡直不要太精彩。

到了本作世代重啟作品,畫面也是比較精細,當年在16bit這個機能下需要靠不同圖層的交錯移動來表現動態效果的年代,到了今天完全用3D圖像技術製作角色建模和場景建模,雖然操控上來講還是2D兩軸線操作,但畫面表現、道具拜訪和運鏡來講,完全顛覆了我對2D遊戲畫面的認知。

2D操作模式關卡的雲彩

3D操作模式關卡的雲彩

雲彩和棉花糖一樣,還有彈性,跳上去能彈得更高,太可愛了

另外3D操作模式時候的 畫面就不用說了,完全就和TPS遊戲一樣 多個方向可以操作,不少玩家玩過《神廟大逃亡》,索尼克後期的發展就是這種視角的3D操控,而且索尼克畢竟是平臺跳躍遊戲,是可以回頭跑的,並不像純粹的跑酷遊戲那樣只能一個勁兒的往前衝。

永遠的15歲

官方設定索尼克的人設是15歲,永遠不變的15歲卻見證了我們這代人的成長和電子遊戲的發展。

這部初代作品用現在的3D技術完全重製,不光是畫面方面的重新制作,主菜單、關卡選擇功能、收集要素、各種隱藏道具的解鎖等等,都是現在遊戲的 製作理念。夏特部分我還沒玩,光是索尼克關卡部分我就很滿意,因為除了初代的圓球兒索尼克之外,後來索尼克形象改成比較高的藍色刺蝟後,每個關卡還設計了2D操作方式和3D操作方式兩種模式,也就是說雖然是一個關卡,但完全可以當做兩個關卡來看。(2D操作模式僅僅是操作模式XY兩軸,畫面是純3D建模)而且還有不同的挑戰關卡,想挑戰一個BOSS則需要自己隨便選三個挑戰關卡完成拿到3枚鑰匙即可去挑戰BOSS。相比於現在很多遊戲逼著玩家去刷某種材料,是真的門檻很低。

而這一步重啟,就好像世嘉本身的 重啟一樣,當年的輝煌雖然不在,幾十個IP也被雪藏,但他還在遊戲軟件領域一直出產質量不錯的作品,他的吉祥物超音鼠也一直“健在”,保持著十五歲.

而遊戲中還有一個鏡頭,索尼克在哈哈鏡裡的自己,變了模樣但自己卻沒發現,這就和屏幕前的我們一樣,時光荏苒,自己沒發覺自己的變化,其實自己變了很多。。含義深刻的一個鏡頭,好像說的是我們自己,也好想說的是世嘉公司,或許只有永遠十五歲的索尼克才能見證物是人非。曾經的老對手任天堂如今也不再是對手,更多時候都是聯動合作對象:任天堂明星大亂鬥常客、與馬里奧一起作為任天堂遊戲的吉祥物:馬里奧與索尼克東京2020奧運會。

最近幾年高質量的重啟、重製的遊戲越來越多,這些高質量的作品無疑為童年美好的回憶再添一份絢麗的色彩。