譯序

松果 / 譯

2011年,Ian Bogost發表了著名的短文《“遊戲化”是胡說八道》(

Gamification Is Bullshit),認為當時方興未艾的所謂“遊戲化”浪潮是根本和遊戲不沾邊的東西,不留情面地將其直接貶斥為“營銷的胡扯”。

這篇文章主要的功能類似聲討檄文,缺少具體的闡發,這也在引發廣泛傳播的同時導致了種種誤解。於是在2015年,Bogost發表了這篇以論文形式重新組織的長文《為什麼“遊戲化”是胡說八道》,用更加具體的論據詳細重釋了自己的觀點。當然,就像Bogost的所有其他文章一樣,將遊戲化一概視作營銷手段,恐怕也失之偏頗。特別是當“遊戲化”的概念在熱潮退去後,其邊界反而得到了拓展,在理論闡發上也有所創新。但這並不影響我們跟隨Bogost的思路,欣賞其精彩的論述。

選擇翻譯這篇看上去已經有些“過時”的文章是因為,隨著元宇宙宣告逼近,將“遊戲化”與“元宇宙”結合的論調也屢見不鮮,從其中不少論述中也能窺見Bogost十年前所指出的,“遊戲化”需要警惕的本質問題。需要注意的是,中文語境中經常把“和遊戲有關”、“遊戲成分增加”等情況統稱作“遊戲化”,如經常被討論的麥戈尼格爾的《遊戲改變世界 : 遊戲化如何讓現實變得更美好》,其英文標題並不涉及Gamification,而是Why Games Make Us Better and How They Can Change the World,本文討論的“遊戲化”並不是中文模糊意義上的遊戲化,而僅指作為一種商業潮流的Gamification。

出於方便閱讀的考慮,翻譯時省略了Bogost的引用文內注,自行添加了插圖和超鏈接。

需要查閱的可參考原文:Why Gamification Is Bullshit。

本文亦為 日 | 落譯介計劃 的一部分。

正文

道德哲學家哈里·法蘭克福(Harry Frankfurt)在其小文《論胡說》(On Bullshit,2005)中,給我們提供了一種實用的理論。我們通常認為,“胡說”是謊言和欺騙的同義詞——雖然這個說法更粗俗。但是,法蘭克福認為,“胡說”是用於隱瞞真相、讓人驚訝、迫使就範的。不像說謊的人,胡說的人無所謂真相如何,最重要的是隱藏自己的無知,並且為自己謀利。

在賓夕法尼亞大學沃頓商學院舉辦的一場關於“遊戲化”的小型邀請制會議上,我曾經發表了一份簡短的立場聲明,稱“遊戲化是胡說八道”。這個看法後來十分受歡迎,文章也很快地在網上重新被髮布和翻譯出來。很顯然,在聽夠了“遊戲化是包治百病的良藥”這種論調以後,科技圈非常樂意接受我這種中立的看法。但結果是,我抨擊中的信息變得混亂了。有很多人只讀了那篇簡短的聲明(甚至只看了題目),發現有人想破壞這一勢頭,就感到高興或惱怒。我確實想引發討論,但不是因為要當討厭鬼:我所說的不僅是發自真心,而且也基於智識。在本文中,我將更全面地闡明這一立場,並且論證其意義。

首先讓我們來回顧一下我不加修飾的論點。我認為:遊戲化主要是營銷從業者和諮詢顧問的做法,他們試圖構建出一個概念並尋找從中獲利的機會。遊戲就是那個機會,對於商界而言,遊戲還是一個可怕而誘人的媒介。可怕,是因為傳統組織不理解遊戲因而恐懼它們:比如說,為什麼人們在遊戲裡願意如此專注地投入如此之多的時間,卻在其他媒介裡卻很容易分心?誘人,則是因為這種力量有可能被用來讓企業獲利。

胡說誕生於這二者之間:遊戲變成了一門生意,利用企業的恐懼來讓其相信它們能從遊戲中獲利。如果按照哈里·法蘭克福的有益理解,胡說是一種逼迫性的策略,和事物的真正價值沒有什麼關係,也不是任何真正的承諾。2011年夏末,沃頓商學院舉行研討會時,“遊戲化”這一傾向還比較新潮,才剛剛流行起來一年左右。同年一月,蓋布·茲徹曼(Gabe Zichermann)發起了他的第一個遊戲化項目遊戲化峰會(GSummits),八月份我稱其為“胡說”時,科技研究公司高德納(Gartner)正將“遊戲化”納入其技術成熟度曲線(Hype Cycle),稱其“正在上升”(on the rise),並接近頂峰。

截至那時,“遊戲化”的倡導者已經花了一年半,想把這個點子變成一種趨勢、一樣不能被忽略的事物、一個品牌經理會見營銷總監時會提到的問題,或者是某某副總裁已經聽說過許多次所以想花點預算去報名參會的東西。在這個意義上,遊戲化的興起,主要體現著它的修辭功能而非實際應用。通過把它宣傳成一股潮流,讓未來的客戶和遊戲化服務提供者不敢忽視,遊戲化的倡導者們就可以聚焦於這個點子和為此許下的承諾。一旦這種潮流建立起來,使用、價值和實踐細節本身就都不重要了,就像大部分商業諮詢活動一樣,最後都會不了了之。

作為胡說的諮詢 Consulting as Bullshit

諮詢顧問都是胡說王。不是因為他們撒謊——儘管他們有時確實會撒謊,不是的,是因為他們的主要目的是正當化自己的存在,並且要讓自己的存在變得更正當。那些做過諮詢顧問、和諮詢顧問一起工作或者給他們工作的人會立刻明白我的意思。還好,關於這一點,流行文化有更精闢的展現。

Showtime 電視臺的劇集《謊言屋》(House of lies)記錄了一群在虛構的公司Galweather & Stern工作的商業顧問的生活,他們不斷受到挑戰,必須證明自己存在的必要性。而他們確證自己存在的方式,不是通過為僱傭了他們的公司解決問題(很多時候,他們搞的亂子比解決的問題多),而是通過幫僱傭他們的高管確認現有的計劃、在競爭對手面前擺出一副聰明樣,以及度過艱難時期後的慰藉。

《謊言屋》的劇集宣傳圖

在第二季的開始,豆莢(Pod)接到了一個潛在客戶的電話,但他們完全沒準備好。他們只知道電話對面是“平克斯先生”,但完全沒有時間弄清楚他是哪家公司的代表,甚至連他是哪個行業的都不知道。小組成員拋出了一堆無意義的廢話,一面是為了吸引他的注意力,主要是為了爭取時間,來從他回應中的線索匹配他是哪位客戶。直到客戶來參加面對面的會議,Pod才從他嘴裡套出了行業的線索,客戶最後說:“我們要建一個更好的賭場!”

從對諮詢顧問生活的普遍刻畫中,可以看出,“平克斯先生”的行業並不重要,因為Galweather & Stern公司提供的任何解決辦法,都太過通用,以至於任何商務活動都適用。畢竟,“遊戲化”的諮詢顧問或者服務提供者也會這麼說。更謹慎者也許會懷疑,一個適用於所有人的解決方案是否真的會對特定人群有用。

這就是胡說的邏輯,像小商小販一樣不惜一切逐利。當然,諮詢顧問沒有犯罪,但事情比犯不犯罪要更加複雜。雖然街頭騙子總是在騙人,但諮詢顧問並不在意他們的努力是否讓客戶受益,或者說這不是他們的主要考慮,甚至也未必是次要考慮。實際上,這完全不是要考慮的,除非只是需要一些成功案例來避免整個紙牌屋倒塌。諮詢顧問利用客戶的匱乏感、困惑和軟肋,然後用預備好的庫存方案來填補那個虛構的缺口,這些方案可以調整到合適的波長來讓客戶屈服。考慮到來諮詢的客戶的主要目標都是在商業活動的語境中展現出強幹、準備充分和能量,諮詢的結果可能也不是客戶的主要考慮。這就是商業諮詢奇怪的運作模式。先後當過哲學家、諮詢師和批判性管理者的馬修·斯圖爾特(Matthew Stewart)是這樣解釋的,他提到了一種叫做自己經常給客戶使用的、叫做“鯨魚”(Whale)的圖表:

當我製作出Whale的第五、第六個版本時,我意識到我可以在任何商業活動中做同樣的事情,無論企業本身的好壞,無論是執掌得當還是在黑猩猩手中,這都沒有什麼區別,甚至未必需要是一項商業活動——可以是一場足球比賽或者一份人口圖。事實上,我連分析都不用做,我可以通過之前分析得來的數據節省80%的工作量。總是會有一個曲線(鯨魚的形狀)的。在大多數情況下、大部分時間裡,這張傾斜的圖表只是記錄了經濟生活中一個奇怪的事實。這不是科學,是個小把戲。

遊戲化也扮演著一個類似的“小把戲”(party trick)角色,它只是在一開始用新穎的想法代替了數字。這個小把戲分兩部分,體現為這個固然十分天才的術語“遊戲化”。當然了,第一步就是“遊戲”,這個奇異、邪惡的媒介,能夠在娛樂環境中吸引人們的注意力,但不知怎的卻在商業中起到反作用。如果我們能夠把握住這種魔法和力量,並且把它應用在其他場景中,想象一下我們能做到的事!遊戲對於商業來說,既誘人又可怕,因為它們就像神奇的注意力機器,鼓動著玩家將幾十上百小時投入其中。然而,遊戲的學習成本、複雜性和陌生感,又讓它們看起來昂貴、具有風險、令人困惑。通過把“遊戲-”前置,“遊戲化”可以讓潛在客戶豎起耳朵,讓自己在嘈雜的商業環境中脫穎而出。

第二步則是馴服遊戲,讓遊戲變得安全、可預測:“-化”的詞綴(the ‘-ification’ suffix)。正如我之前所說,某某“化”了的東西,讓這種媒介似乎能輕鬆而自動地應用於一切特定的目的。比如說,為了美化或者粉飾,可以用一些簡單的過程和手段來讓醜陋的東西更有吸引力、增添真實性:“-化”的詞綴向客戶保證了這個過程是容易實現的,同時,這也讓遊戲化服務的提供者可以隨便借用幾頁馬修·斯圖爾特的諮詢手冊,找到一套萬金油式的解決方案。

當這兩部分結合在一起,“遊戲化”的花招就很難被簡單看作一種假象,就像斯圖爾特的“鯨魚”圖表看上去是為特定情況定製的,但其實只是過去工作的複製粘貼。給商業活動或者客戶體驗做“遊戲化”,與其說是關於過程、商業、客戶或者體驗的,不如說是“遊戲-”和“-化”這兩個概念,如何共同產生修辭性力量的。

傳統意義上的“遊戲化”過程,包含了對簡單、可重複、可量化的反饋系統的利用,像是分數、等級、徽章(points, levels, badges)和別的獎勵。這些特定的元素被揀選出來,作為“遊戲的核心機制”(key game mechanics),看到這種情景,遊戲設計者和評論家們也許會痛心疾首,但他們沒能注意到,遊戲化提倡者和遊戲設計者關注的重心是不同的。遊戲設計者們天真地以為,“核心機制”就是遊戲中那些關乎媒介的設計美學或者是玩家體驗之類的要素。但是在遊戲“化”(-ifying)的語境中、在諮詢策略的表現中,所謂“核心”一定要是“可xx化的”(-ifiable)。也就是說,對於遊戲化的擁躉來說,所謂“遊戲”的屬性就是那些最容易提煉、包裝、用商業服務或軟件的形式出售,也最容易包裝成一種“解決方案”的部分,就像斯圖爾特的“鯨魚”圖表一樣。

遊戲化就是遊戲化的目標 Gamification Is the Goal of Gamification

設計師、諮詢顧問和商業人士對遊戲化感到困惑的原因之一,可能是這個術語的通用性和流行性讓它擴張到各個領域,而不只是通常的分數、排行榜和徽章。在以前,人們會討論一種非娛樂性質的遊戲——視其具體用途稱作教育遊戲(educational game)或者訓練遊戲(training game)——現在有時人們會用“遊戲化”這個詞來代替。比方說,我有一次就聽到有人用“遊戲化”,來描述奇怪而有趣的遊戲《Vim大冒險》(Vim Adventures),這個遊戲採用了薩爾達傳說式的冒險主題,幫助玩家掌握文本編輯器 Vim 複雜的快捷鍵。從更“寬鬆和普遍”的意義上說,這個遊戲也是遊戲化,因為它把“掌握文本編輯器”這一特定非遊戲目標,變成了一個遊戲。

當語言警察是傻瓜才做的事,所以我不想去說這種用法是“錯”的。相反,它闡明瞭為什麼很多人無法把握我在《遊戲化是胡說》一文中提出的設想的複雜性。《Vim大冒險》這樣的遊戲,看起來是一個既有趣又有創意的辦法,能幫助一部分人完成在編程時死記硬背快捷鍵的練習,但遊戲的這種用法完全不是真正的遊戲化,它只是某類遊戲的代表,這類遊戲為了某些具體情況創作——在此處,是為了讓人能夠對嶄新、複雜的軟件進行操練。實際上,這種遊戲完全是一種一次性的體驗,而且需要完全從頭設計和開發,這就讓它不同於遊戲化顧問提供的那種,追求“通用性”的解決方案。

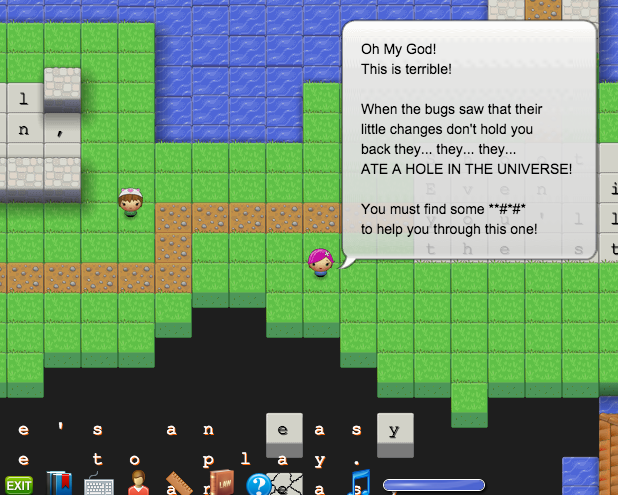

《Vim大冒險》的遊戲界面

遊戲化並不是一種遊戲設計風格,也不是什麼“遊以致用”的辦法,而是諮詢界的某種做法,只不過遊戲恰巧成為了它的解決措施。拋開表面功夫不談,這種對遊戲的化用,其實並不在意遊戲本身的潛力與可能。和電視劇裡的Galweather & Stern公司一樣,其實都不關心和負責他們的解決方案,他們只想找一條最簡便的路線,來讓客戶簽約付錢。諮詢服務依賴的處事辦法,就是用一整套規定好的行動,來針對任何商業數據給出可預測的建議。這是個反覆講述相似故事的過程——通常是一個預先定好的故事——然後根據客戶的情況調整這個故事。

有人也許湊巧聽說過,“《Vim大冒險》是遊戲化的案例”這種說法,這部分人可能很難接受這個說法是我所謂的“胡說”。他/她可能覺得“胡說”意味著“豪無意義”,而這種異想天開、富有創意的遊戲應用方式也不能和單純的胡言亂語(drivel)劃等號。但是當我們來到“遊戲化”的語境中,“遊戲”和“胡說”這兩個詞的意味都是不同的。胡說,不僅僅是毫無意義,而是一種說服聽者罔顧提案的真正價值的手段。斯圖爾特和他的同事們,並不真正關心鯨魚圖是否能代表他們保證去解決的商業困境,他們僅僅希望這個圖表,能夠體現一個足夠嚴重的問題,這樣就必須尋求解決。胡說並不是產品或結果中的什麼,而是整個過程:把產品或結果以我們想要的方式呈現給你,這樣我們自己就可以從中受益。

因此,當一個像蓋布·茲徹曼這樣的遊戲化倡導者談到,實踐中的“殘酷事實”以論證遊戲化的優點時,具體的公司是否有商業上的成功應用並不重要,也就是說,遊戲化的方案是否“奏效”並不重要。唯一關鍵的是,遊戲化已經被當作一種解決問題的戰略而被追求,有可能連要解決的問題,都是遊戲化概念自己提出的。

比如說,茲徹曼援引了一個偏門的例子,用來證明遊戲化的成功:德勤領導學院(DLA)。德勤報告稱,自從2008年以來,通過為諮詢機構的內部培訓添加徽章和排行榜,每週回訪用戶(weekly return users)增加了37%。諮詢公司把遊戲化反過來應用於自身的例子不多見,儘管如此,這個解決方案背後的理由已經假定了其答案:DLA有著健全的基本原則,員工只是需要被激勵(或迫使)著多去使用它們。和銷售人員一樣(另外一個遊戲化的目標客戶),諮詢顧問們也有很強的競爭性,不難想象,一塊每週刷新的排行榜會激起強迫性的競爭。不過也有可能對於DLA來說,隨便什麼有新意的東西都能引起客戶的興趣。那麼,排行榜和徽章就只是一個簡單廉價的辦法,就像鯨魚圖適用於任何商業場合一樣。

遊戲化方案可以給DLA項目的深層失敗擦屁股:這樣就不用考慮員工可能因為培訓項目本身的缺陷而不熱情參與,還能把結果叫做“更強的用戶黏度”。但是如果產品在根本上有缺陷,更強的用戶黏度又有什麼意義呢?當然,對於DLA的管理者而言,他們投入了時間、金錢、政治資本去推動這個項目,用戶黏度可能是有相當意義的。在這種情況下,遊戲化是一個暫時掩蓋複雜問題的簡單方法。

“遊戲化”概念的創立到底是成功還是失敗——即它是否實現了自己的基本目標——這並不是遊戲化顧問們的關切。他們關心的目標是,建立一個可以應用於多種情境的方案,既能增加服務潛在的客戶基礎,又能增加人們對此類活動的需求:只要你告訴他們,這股潮流連高管們也無法忽視。遊戲化方案的最終目標是證明自己的合理性。遊戲化服務供應商和高管們一直試圖從PPT展示裡尋求一種尖刀式解決方案(bulletable solution),遊戲化作為這樣一種商業策略,它能很好地產出結果,就像管理諮詢服務一樣。

遊戲化就是對更遊戲化的追求 Gamification Is the Pursuit of More Gamification

在某些情況下,甚至用不到那些諮詢師的小花招:只要用已有的外部工作改造出一個足夠可信的遊戲化案例就可以了。事實證明,如果對其有利,遊戲化的支持者既擅長也樂意接受“遊戲化”一詞逐漸增加的含混性。就算遊戲化產品和服務充其量不過是一種最最簡單的東西:可行的、可重複的、可量化的一站式解決方案。遊戲化已經取代了早前的一些說法,像是公眾想象中的“嚴肅遊戲”(serious game),這讓遊戲化支持者可以把更多的定製遊戲納入他們的框架。

蓋布 茲徹曼的“gamification.co”有一個新聞板塊,專門討論那些遊戲化項目。他們的項目組善於營銷,他們已經培養了一群急於聽聞最新的新聞和案例的觀眾。雖然有人傾向於將該網站視為一個屬於意見共同體的信源,但它也為Gamification.co這家公司更長遠的戰略目標服務。通過借他人之口,突出那些並不抵制或直接反對遊戲化的作品,Gamification.co可以在項目中,夾帶有利於自己目標的“私貨”

2012年末,我驚訝地發現,我自己的一款遊戲也被收錄在Gamification.co的新聞裡。2009年,我的工作室“Persuasive Games”和Traffic Games UK一起開發了遊戲《致命流感》(Killer Flu),這是一款網頁遊戲,是關於季節性和傳染性的流感是如何變異和進化的。那年H1N1流感盛行,人們對這種疾病的焦慮程度和無知程度幾乎一樣高。我們的遊戲受英國臨床病毒學網(UK Clinical Virology Network,職能相當於美國疾控中心CDC)委託,旨在解釋季節性流感每個季節都在變異,以及證明所謂的跨區域傳播的“大流行”(pandemic)是相對難以發展起來的。

關於這個“遊戲”的一切,和“遊戲化”的一般用法都有著根本的不同:這個遊戲是為特定的目的構思和創作,從零開始設計和開發;它採用了特定學科的知識,而不是一般意義上的激勵;它旨在作為一種公共溝通和教育的工具,而不是線上參與的噱頭。伊萬·郭(Ivan Kuo,即前文中將《致命流感》詮釋為遊戲化案例新聞的作者)並沒有做相反的詮釋:“英國臨床病毒學網發佈了《致命流感》遊戲,用以解釋病毒感染的過程,以及為什麼儘管能夠變異,但要感染一定地區內的所有人非常困難”。別的非遊戲化遊戲也出現在“遊戲化新聞”裡,包括《模擬城市教育版》(SimCity EDU),一個經典城市建設遊戲的定製版本,專為理工科(STEM)課堂教學而設計。

雖然典型的“分數徽章”客戶們不太會為這種項目買單,但是通過將這些遊戲納入版圖,Gamification.co 可以把自己和一些更復雜和宏偉的工作聯繫起來,恰到好處地提供關於遊戲之用的資訊,並從中受益:郭對我四年前的老遊戲感興趣,很可能是因為最近一場兇猛的季節性流感又開始讓媒體關注一切疾病相關的事物。一旦俘獲了這些讀者的注意力,就可以把他們引向別的Gamification.co項目。自2013年至2014年,網站所有的新聞頁面底部,都有著醒目的Logo、公司介紹和當年“遊戲化峰會”的鏈接。這個會議是遊戲化的主要會議,由茲徹曼及其人馬發起。2013年每人收取的註冊登記費從895美元到2095美元不等,註冊者可以同時預定茲徹曼當時的新書《遊戲化革命》(Gamification Revolution)。2014年的價格升至995美元至2195美元。最高等級的費用還包括參加茲徹曼的高級遊戲化認證研討會。

茲徹曼也許會稱,遊戲化者的興趣已經得到拓展,遊戲化已經準備好從簡單的分數和徽章,擴大到“傳統”遊戲的領域。畢竟,他們甚至成功邀請來了威爾·萊特(Will Wright,譯註:《模擬城市》和《模擬人生》系列遊戲的設計師)為2013年的遊戲化峰會做主題演講,以及著名的天體物理學家和教育倡導者尼爾·泰森(Neil deGrasse Tyson)。為了體現這種拓展,峰會的主題網站用了“迷人的設計”(engaging design)這樣的表述,同時也幫助組織自身和“遊戲化”在抽象、高度可重複這層意義上保持一定的距離——至少建立一道潛在的屏障。

然而,只要一看Gamification.co的“開始吧”(getting started)指引,就知道茲徹曼和他各種利益相關的機構,實在獲益不少。他們的方法就是儘可能多地“碰瓷”相關作品,把它們說成是遊戲化帝國的一部分。在遊戲化“開始吧”的指引的七個步驟中,有五個步驟包括了茲徹曼及其公司的產品:看茲徹曼演講的視頻(第一步)、買他的書(第四步)、花錢參加他的會議(第五步)、在會上花錢參加更多的會(第六步)、花錢換一個遊戲化證書(第七步)。當然,如果你還需要更細化的幫助,茲徹曼還可以讓他的“遊戲化代理”多巴胺公司提供諮詢服務,這家公司網站的灰色背景放著茲徹曼的巨大照片,一邊眉毛任性地揚起。

在gamification.co的網站停留一段時間以後,會有彈窗廣告推薦多巴胺公司的諮詢服務(此公司網站,即上面的超鏈接,已經打不開了)

遊戲化的這一套胡說,核心不在於“濫用”或者“造假”,而是“無所謂事實”(unconstrained by a concern with truth)。“事實”這個詞很容易引起糾結——對於茲徹曼這幫人來說,他們的提出的方法確實讓在商業案例中讓一些人獲益,這種“事實”似乎能對我的批評構成足夠的挑戰。但我要提出的是,這樣的“成功”其實是一種同義反復:像DLA一樣,他們只有在這個框架提供的說法中,才是“成功”的。“遊戲化策略”的一部分(可能是大部分)目標,就是去滿足某個公司或部門的願望,讓他們能夠聲稱自己擁有遊戲化策略。畢竟公司之間也要比排場。

但法蘭克福為我們提供了一個更高效的反駁工具。不僅僅是“無所謂事實”,而是“與描繪的圖景無關”。有時候這種分裂被盲目接受了,遊戲化的想法就有如空中樓閣;其他時候,那些能夠描述、影響現實的工作,又是完全次要或者無關的,遊戲化就處在這個位置。對於遊戲化產業而言,項目及其效果在本質上並不重要。這波潮流不是要解決商業裡的聘用和忠誠度等問題,僅僅是關乎自己的存在和延續。遊戲化的真相,與諮詢顧問和服務提供商都無關。關鍵的只是,讓這些服務,變成一種必備的組織策略,以便諮詢顧問們兜售圍繞這個話題的最新洞見。

從這個角度,你不得不承認,遊戲化支持者並不是孤例:不計其數的科技、商業、文化潮流都不太關心它們擁護的是什麼。比如說,免費軟件運動的價值,最近被盈利性公司詮釋成了更加抽象的“開源”,一些人將其稱之為“偽開放”(openwashing);像Google這樣的大機構一面尊崇“開放性”的價值,一面卻盡力不讓其產品和服務迴流到公眾領域,同時還要用“開放性”作為營銷和公關的工具。遊戲化是建立在一種碎料板哲學(particleboard philosophy)上的虛偽修辭,這雖不是孤例,但不意味著我們應該欣然接受這類傳播甚廣的瞎扯淡。

遊戲化沒有遊戲 Gamification Without Games

我曾經提出用術語“攫獲”(exploitationware)作為“遊戲化”說法的代替,因為這個術語可以更準確地描述其提出者的目的。這個術語徹底把“遊戲”剝離開來,聚焦於諮詢伎倆,也聚焦於企業客戶們急於從毫無意義的參與形式中汲取價值的行為——雖然“遊戲化”的倡導者們已經開始將自己的實踐稱為“遊戲設計、忠誠度和行為經濟學”的結合,一定程度上承認了遊戲化其實無關遊戲設計和開發。雖然我們沒辦法約束這種將挪別的領域為己用的做法,但我們仍然不應忽略這個過程中的曲解:最好的遊戲設計實踐,能創造出有趣的、導向滿足感的體驗;最好的忠誠度項目,能提供公司和客戶間的雙向對話;最好的行為經濟學技術,能建立起理性的經濟模型。而在遊戲化裡面,為了達成目的,所有這些好東西都被歪曲了。鑑於遊戲化提倡者的厚顏無恥,一個貶義的代替詞, 像“攫獲”這樣的詞,我想也會被他們那套遊戲化機制輕易重新收編。就像典型的偏執狂一樣,遊戲化者也完全不會對自己的行為羞愧。

【譯註:遊戲邦曾經編譯過Bogost關於這個主題的論述,可以與本文對照參考。不過該文沒有對術語exploitationware做翻譯】

目前,遊戲化組織還不完全承認,他們的策略基於一個歪曲版本的行為經濟學,只是為了看起來更酷、更吸引客戶,披上了遊戲的外衣。在那之前,我們可以從遊戲化的基礎理念裡尋找斷裂之處:“遊戲化”最初是從遊戲設計實踐中獲得啟發,而不是從過去數十年商業領域眾多更普遍和尋常的實踐中。

2012年,Bunchball公司發佈了一份名為《企業遊戲化:Y世代因素》(Enterprise Gamification:The Gen Y Factor)的白皮書。因為一些原因,這個題目很值得分析。從一方面來說,Bunchball是2005年創辦的一家社交遊戲公司,2010年在遊戲化潮流剛剛萌生時,就轉型提供遊戲化服務;從另一方面來說,比起茲徹曼的許多組織,這家公司保持著一種更加謙遜的公眾形象,提供的服務一反遊戲化招搖撞騙的傳統。Bunchball的創始人拉賈特·帕哈里亞(Rajat Paharia)提供一種更加溫和、也更加精明的公關和營銷方式,其中最重要的一點就是,不把自己的名字和形象貼滿網站和營銷材料。此外,在Gamification.co對網站上的七個“開始吧”步驟中,Bunchball的白皮書目前也被看作其中之一。因此,這家公司及其創意雖然提供了一種不同的資源,但仍可視為遊戲化“典範”的一部分。

【譯註:Bunchball公司已在2018年被諮詢公司BI Worldwide收購,這也恰恰佐證了Bogost後文關於BI(商業智能)的觀點】

在這份白皮書裡,Bunchball老生常談地提起了“Y世代”(也被稱為千禧一代):他們是“數字原住民”;他們“在網上生活和呼吸”;他們從小就玩電子遊戲;“所以遊戲般的比喻(game-like metaphor)適用於他們生活的幾乎所有方面”。Bunchball指出了遊戲最能取悅Y世代員工的三個方面:表現、成就和社交互動(performance, achievement, and social interaction)。在這些方面下,該公司確定了遊戲的一些特性,稱其為滿足感的來源。

2012年Bunchball白皮書中提出的,遊戲的主要方面及特性

遊戲或者工作中的這些特定元素是否真的可以激勵Y世代員工?這不在我們的討論範圍之內。但正如我們所看到的,遊戲化為了推動項目進行,並不關注真實情況如何。所以,與其問實時反饋、直觀性和升級等活動能否激勵年輕員工,不如問:這些屬性真的和遊戲有特殊關係嗎?

在Bunchball所強調的“表現”相關特性中,實時反饋是其中之一。該公司這樣詮釋“實時反饋”:“在遊戲中,任何時候你採取行動,你都會收到即時反饋。正向反饋可以強化良好的行為、策略和戰術,而負反饋可以幫你快速學習和調整。”

遊戲真的提供即時的行動反饋嗎?這取決於我們想要什麼樣的反饋。當然,許多遊戲都是實時的多媒體人造物,這讓他們有了視覺和聽覺反饋。例如,在《俄羅斯方塊》中移動一個方塊,或在《魔獸爭霸》中指揮一個單位,會改變它們顯示或被指示的形式,同時伴隨著電腦生成的音效。但這並不是遊戲的專利。

畢竟,當我在Microsoft Word裡打下這句話時,我每一次敲擊鍵盤都有聲音回饋,標誌著鍵盤成功被按壓。在屏幕上,一個和鍵位對應的字符出現在文檔裡。其他各種早於千禧一代的標準辦公軟件亦是如此:電子表格、日曆、郵件客戶端、數據庫等等。這些行為也應該被看作是所謂遊戲的“正反饋”和“負反饋”嗎?當我無意間按下錯誤的按鍵,我立刻就能看到錯誤的字符出現在我的文本主體中,我可以按退格鍵糾正它。這是Bunchball所謂的反饋嗎?或許我們需要更復雜的分類,設想這樣的場景:我以為我正確打出了“現在”兩個字,但其實我的手指錯位了,打出的其實是“閒在”。Word兢兢業業地用它特有的紅色波浪線,強調了這個拼寫錯誤,好讓我改正。這是Bunchball所謂的反饋嗎?如果不是的話,他們就需要更完整的描述;如果是的話,難道“文字處理”也是遊戲特點的一種解釋?

也許我有些苛刻,也許Bunchball的意思是,遊戲提供了玩家選擇及其後果的綜合表現。比如,《俄羅斯方塊》會在屏幕底部顯示一個陰影,向玩家展示當前方塊將會下落的位置,從而讓結果可視化。但是這類反饋在遊戲之外也完全可以找到。事實上,在遊戲化支持者看來,一個常見的實時反饋例子是豐田普銳斯的儀表盤系統,它可以顯示關於駕駛員風格的定量和定性信息,以及這種風格如何影響燃油的經濟性。一位評論者說:“每當我發動我的豐田普銳斯......我的眼睛直接看向車輛自從上次加滿油以後,每加侖油耗的平均行駛里程。駕駛已經成為一種遊戲。”

豐田普銳斯的儀表盤

聽起來不錯,但我們真的可以得出這種結論嗎?即駕駛已經變成了一種遊戲,因為我們可以在給定的計算反饋下,試圖調整能源消耗的經濟性?為什麼“遊戲化”選擇遊戲,而不是汽車計算數據顯示作為自己的靈感來源?豐田普銳斯和尼桑聆風是常見的例子(因為它們是環保的混合動力車),但是燃油車多年來一直允許司機在儀表盤查看燃油的經濟信息。所以,為什麼不強調Y世代對“儀表化”(dashification)之類的需求呢?既然這種努力由來已久,上世紀八九十年代的“商務儀表盤”潮流似乎已經預見了,遊戲化會把實時反饋作為一個關鍵功能。Bunchball並沒有考慮這些問題,大概是因為他們在問出問題以前就想好了,遊戲化必須是答案。

然而,讓我們看看這家公司是怎麼建議把實時反饋應用在工作中的。鑑於他們稱實時反饋機制是遊戲的一大特點,Bunchball總結出了以下經驗:“目前,這種一年一次的績效評估是痛苦的,而且不能解決問題。企業需要具有迅速、有意義反饋的系統和流程,助力員工的成長和提升。”我不是管理理論方面的專家,但任何正常的組織真的會把年度績效評估當成給各年齡段員工的有效反饋機制嗎?市場上難道不是充斥著領導和管理的辦法,鼓勵用更加數據化的辦法來驅動企業和員工成長嗎?

至於Bunchball提出的“具有迅速、有意義反饋的系統和流程”,對於Y世代員工和其管理者,這也稱不上是一個新挑戰。在當今的信息經濟裡,用更好的數據頻繁地評估公司、部門或員工的表現似乎是一個顯而易見的需求。實際上,這種做法可以追溯到1950年代,IBM研究員漢斯·彼得·盧恩(Hans Peter Luhn)第一次提出了“商業智能”(business intelligence)的概念,使統計程序能夠自動化地生成數據。當通過“輸入-輸出設備”進行有效溝通時,可以“結合起來適應機構中所有的信息問題”。如果不是因為他的老派措辭和冗長表述,盧恩在1958年對問題的總結,很容易被茲徹曼當成遊戲化入門的引導文檔之一。

事實上,盧恩關於商業智能的原始論文已經包含了Bunchball在白皮書中提到的另一個特點:直觀性。Bunchball認為,“遊戲,從統計學上講是一片沃土——玩家始終可以看到自己和其他所有人的位置;可以實時跟蹤和交流進度;無論期限長短,都始終如此”。而企業,Bunchball總結道,“要有能力獲取(績效)數據,並且用一種方便理解的形式提供給員工”。這和盧恩為IBM及其客戶建立“商業智能”系統的動機有著驚人的相似:

組織規模的增長、部門之間的專業化和差異化在信息流中創造了新的障礙。即使是層級級別較低的決定,也越來越需要迅速的決斷。毫無疑問,交流的最大問題是對巨量信息的處理。鑑於目前的潮流傾向,自動化似乎是檢索和散播這些信息的有效方法。

在計算機產業化浪潮的開頭,盧恩寫下了這些話,也是在這一年,Intel的創始人羅伯特·諾伊斯(Robert Noyce)參與設計了半導體裝置。顯然,盧恩不可能知道我們如今連接至網絡的個人電腦究竟有多強大。但他的寫作卻面向“最偉大的一代”和“沉默的一代”的工作者們,這些人後來成了Y世代的祖父母們——或者曾祖父母們。而盧恩自己,作為這些近幾代人都非常熟悉的潮流的先導者,則出生於1896年。

隨著二十世紀中期工業化和計算化的大行其道,“商業智能”的領域也經歷了重大發展。1970年代成型的“服務器-客戶”終端(client-server terminals)、1980年代的聯網商業計算機等都刺激了商業後端中諸多事物的發展:數據倉儲、數據採掘、管理信息系統(EIS)、決策支持系統(DSS)、在線分析處理(OLAP),和其他不計其數的無聊玩意。

既然商業智能已經有如此悠久的歷史,為何遊戲化倡導者不把自己的努力和這樣的歷史典範搭上關係,以便讓其更具誘人的吸引力?可能是因為沒人想聊OLAP和數據採掘;可能是因為兜售IT解決方案遠比兜售營銷、銷售、人事方案更難;甚至可能僅僅因為遊戲化圈子不瞭解這段產業發展史。但最重要的是:當年輕且廉價的千禧一代逐漸成熟,步入勞動力市場,這

其中蘊含的不確定性和機遇,和遊戲那種奇異、難以理解的吸引力(尤其是在更加年長的管理層看來)結合起來了。這樣一來,基於遊戲的解決辦法就顯得尤其性感,並且和當今的商業目標尤其相關。這些商業目標是這樣的:企業中高層必須讓部門保持創意十足、勝券在握的形象,也要緊咬競爭對手,追趕最新的潮流,同時還要避免陷入社團主義的空洞。沒有高管會想參加一個以“智能儀表盤:通往商業智能的新途徑”為主題的會議,相比之下,參加一個關於遊戲化的會議簡直像迪士尼樂園之旅。

精心炮製的胡說 Bullshit Carefully Wrought

遊戲設計者和開發者很大程度上拒斥“遊戲化”,因為他們認為“遊戲化”是對遊戲這種媒介的捨本逐末——分數、排行榜之類的玩意——而不顧更加複雜和根本的、對複雜系統的設計和實時模擬遊玩。但這種反對有一個前提,就是“遊戲化”支持者們尚且關心遊戲還是不是一門藝術、一種手藝或者一門生意。歸根到底,“遊戲化”和遊戲的關係,不僅僅是剝削,也是完全的漠視。對於“遊戲化”而言,遊戲並不是一種能夠為各種功能和目標提供複雜體驗的媒介,而只是一種方便的修辭術,用來引發當代商業的焦慮。

在這方面,“遊戲化”代表的機遇,和任何一波商業諮詢潮流都一樣:一種兜售產品和服務的方式。企業並不一定需要它,但有了它,可能會對自己的部分運營感覺更好;有了它,就能向股東展示出創新和進步的表象;有了它,甚至有時可以帶來實際的提升。正如馬修·斯圖爾特所言,“諮詢師,就像他們的異教徒祖先一樣,深諳給自己的事業包裹上一層神秘光環的重要性……王子和教皇總是為了工作而盛裝打扮,我們也理應如此。”深色西裝和袖口也許能改善往日裡諮詢顧問的氣質,但他們也沒有因此變得更智慧;所以即使兜售“遊戲特性”能讓諮詢顧問變酷,也不會讓今天的他們變得更聰明。

胡說的人不需要撒謊就可以胡說。相反,只需要依據期望的結果行事就足夠了,完全不用關心有效性或者和真實世界中因素的相關性——比如“遊戲化”和遊戲之間的微妙關係,或者遊戲化宣稱的獨創性與商業智能領域早已有之的技術之間的關聯。最重要的是,胡說的人必須大言不慚。這種不可動搖的“正當性”(righteousness)是最使遊戲化有效之處,也是其最可怕之處。胡說看上去是一件漫不經心的事,畢竟謊言被戳穿或者無路可退時,人就會胡言亂語。有些胡說確實如此,但其他的胡話,用哈里·法蘭克福的話說,都是“精心炮製”的,經過長時間、嚴謹細緻的修飾,只為了給我們留下值得信賴的印象。像法蘭克福指出的,廣告、公關和政治,實際上就是以這種方式致力於胡說八道。

我們必須記住,胡說的人,表面一定是不真誠的。胡說,總是為了逃避些什麼。遊戲化倡導者們不需要騙人說遊戲是什麼,遊戲能幹什麼,遊戲怎麼才能在商業和組織實踐中被最好地應用,因為這些問題的答案與他們的項目無關。相反,對於遊戲化者而言,“一路胡說過去”才是最有效的辦法,圍繞這些胡說,去建立一整套體制和產業。“視情況無所不用”,而不是真正幫公司想辦法完成目標,或者探索遊戲的可能性。胡說者用詭計隱藏了他的整個規劃。“遊戲化”是胡說,不是因為它錯釋了遊戲,也不是因為它未能達成目標。不是的,“遊戲化”是胡說,是因為其詮釋與目標毫不相干。它只服務於一個目標:加強那些會把它當回事的人當下的——很可能也是短暫的——名聲和優勢。

從這個角度講,遊戲化至少還有兩處值得人寬慰:第一,任何會把遊戲化視為解決方案的人都昭示出自己對當前主題的無知,或者揭示出他們與這個胡說產業的共謀關係。這有點像發現某個人原來在廣告、政治或者諮詢行業工作。第二,遊戲化很快就會和這些行業一樣,染上惡名,以至於聽到這個詞,都會激起某種謹慎的懷疑或者合理的厭惡,即我們聽到“營銷人員、商業顧問、政治家”時被喚起的那些情緒。