上篇指路:《邊讀邊譯丨控制論系統時代的文化作品(上)》

看到標題中的“控制論”和“文化作品”而點進來的朋友,閱讀前可以先思考一下自己對這兩個詞語的刻板印象。因為本文討論的問題既不科幻也與美無關,反而極其現實而具體,甚至有些晦澀枯燥。

本文《The Work of Culture in the Age of Cybernetic Systems》發表於1988年,作者是美國電影理論家Bill Nichols。文章最初吸引我的點,在於它對信息產業催生的新文化作品形式的論述,恰好填補了我思維中的某塊空缺。讀罷之後,我發現其中的諸多段落,在如今仍然具有生命力。尤其是關於基因工程、信息產業和電子遊戲的相關法律權利的部分。

於是我索性邊讀邊翻譯,順便分享出來。由於篇幅過長,因此拆為上下兩篇。

閱讀提示:

本文涉及女權主義電影理論、法蘭克福學派、控制論、知識產權法、遺傳學、太空武器(里根時期)和早期電子遊戲等領域。有相關知識背景的朋友,閱讀時的障礙可能會更小。沒有的話也不必害怕,畢竟我也是現學現賣。水平所限,文中出現的各學科相關術語和表述,我不確定都採用了約定俗成的正確譯法。翻譯如有錯漏,請相關專業的朋友務必指出,在此提前感謝。

此外,本文的討論涉及一些經典的“友盡”話題,希望大家理性討論。

三、控制論隱喻:自我與現實的轉變

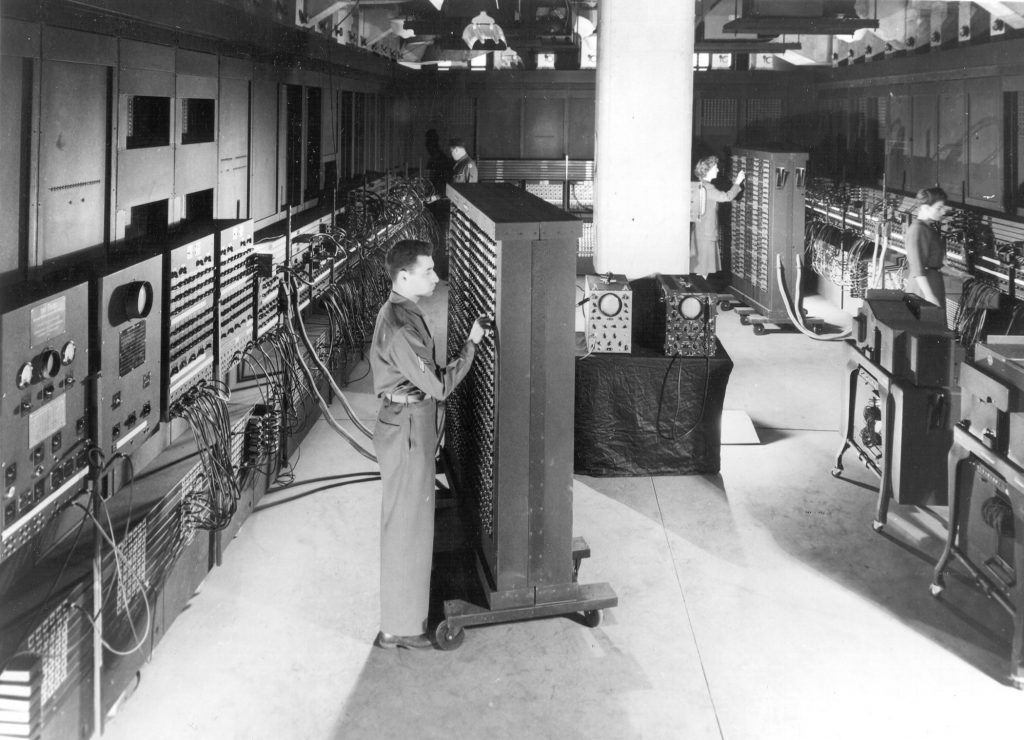

應對高速目標的追蹤防空武器出現,促進人們研究與開發智能機制,以便能比人腦更快地預測未來狀態/位置。速度、效率和可靠性被優先考量;即一種快速反應、無錯誤的系統。埃尼阿克(ENIAC,電子數值積分器和計算機)是第一臺高性能數字計算機,被設計來進行快速彈道計算,並將結果用以精確調整高射炮的射擊軌跡。 [13]

ENIAC計算機,1946年

“這些人聚集在一起解決一個關於秩序的問題,並通過梅西基金會會議將他們的方法正式帶入信息論和認知心理學研究的範式之中。他們是控制論名宿:約翰·馮·諾伊曼(John von Neumann)、奧斯瓦爾德·韋伯倫(Oswald Weblen)、萬尼瓦·布什(Vannevar Bush)、諾伯特·維納(Norbert Wiener)、沃倫·麥卡洛克(Warren McCulloch)、格雷戈裡·貝特森(Gregory Bateson)和克勞德·香農(Claude Shannon)等。”這種研究開創了控制論想象的核心隱喻:人類可被視為一個自動化智能系統,同時自動化智能系統也可以被視作人類;不僅僅是對現實的模擬,而且是模擬的現實。圍繞著約翰·斯特勞德(John Stroud)在第六屆梅西會議上提出的問題,這些隱喻逐漸成形,但仍沒有答案:

我們儘可能多地瞭解自動火炮控制系統如何工作:它將信息傳送到(高射炮的)追蹤器,再從追蹤器傳送到火炮的的相關傳動裝置。人類炮手被非常精確的已知機制包圍,問題也隨之而來:“我們在中間放置了什麼樣的機器?” [14]

“中間的機器(the machine in the middle)”和模擬現實的問題與讓·鮑德里亞最近的觀點吻合——模擬的舞臺力量建立了一種超現實:“語義傳達(communication of meaning)的超現實—通過比真實更真實,來摧毀真實。” [15]這種超現實我們雖未完全接受,卻也很少反駁。

這種隱喻不僅探索相似性,而且從根本上提出了一種新身份。諾伯特·維納的術語“賽博格(控制論有機體)”中就包含了這種新身份,它沒有將人類降格為自動機,而是將人類提升為有機體的擬像。因此,人類認知器官(本質是一種仿照自動化智能控制論模型的假設結構)有望通過模擬來應對周遭世界。

我們的認知器官認為擬像的顯性屬性構成了真實。真實由此變成了模擬。當我們尋求超越模擬的假想真實感時,擬像成為了其中的神話推動力。一個發人深省的例子便是里根經濟政策(Reagonomic)對戰爭的概念化。

戰略防禦計劃 (SDI) 表現為一場龐大的電子遊戲戰爭,玩家在其中對抗,目的在於拯救世界使其免遭核浩劫。里根的模擬戰爭將50年代科幻電影中保護怪物(生物)免受人類殺傷性武器的電磁力場變成了臭氧層之外的鐵犁。星球大戰將是“安全性行為下的國際衝突”:敵人的哪怕一滴危險體液(“核射精”)都不會與“自由世界”接觸。

美國里根政府的戰略防禦計劃 (SDI)

里根以戰爭的模擬替代了戰爭的現實,後者其實並不完全依靠SDI。我們已經在入侵格林納達和突襲利比亞時看到了模擬的作用。人們試圖在每一次戰鬥中喚起戰爭的現實:英勇的戰士、四面楚歌的領導者、勇敢的決定、強大的技術和齊心協力共同塑造了軍事勝利的圖像,一個迅速、果斷的行動形象定義了“美國意志”。然而,這些戰爭的擬象是與一個假想的敵人作戰,在拉康的範疇內,通常意義上的敵人是由一組預定假設和外交政策選項所設置的:格林納達或利比亞的“威脅”出現在美國政府領導層的視頻屏幕上。長期應對威脅的經驗會帶來“迅速而果斷的決策”。羅尼(里根)扣動了扳機。

這些模擬中看不到真實戰爭全方位的災難性後果,但卻無法削弱模擬背後的現實,也不會削弱其自身映射且抹去歷史“現實”的力量。人們發現自己的生活發生了不可逆轉的改變,有人受傷,許多人死亡。然而這些存在於現實表面上、無法抹除的痕跡終會歸位。在過程中發揮作用的是這樣一套話語:能夠使模擬的隱喻現實成為存在的基本事實。

一個更復雜的例子:通過人工生命維持系統保存/模擬的生命,能說明生活在景觀社會和擬像社會中意味著什麼。在該語境中,生命的存在取決於“生命體徵的存在”,這恰恰證明了我們無法理解其他能證明生命存在的證據,即使它與生命的“即刻現實”相關。這類似於動物園與自然的關係。其中的關鍵議題在於:控制論模擬的力量使人們重新定義生活和現實等基本術語。正如本雅明所說的,機械複製改變了藝術的概念和我們瞭解藝術的標準。但該議題被上面的問題所遮蔽,我們此刻只能問出:被限制在人工生命維持系統範圍內的存在能否被視作“生命”?正如我們當初一樣:關於電影和攝影能否算作“藝術”的詢問遮蔽了機械複製的關鍵議題。在很多情況下,我們都會對固有或本體論給定的自然、生命或藝術的概念做出預設,而無法認識到該預設曾經被怎樣被徹底推翻。

人工維持生命是向創造生命邁出的一小步。以著名的“嬰兒M官司”為例,代孕母親在其中已經成為一個術語,這剛好證明了模擬的現實:她是實際母親代理人。名為瑪麗·貝絲·懷特黑德(Mary Beth Whitehead)的女人,那個真正臨盆生產的女人變成了代理人——她不被認為是母親,而是孵化器或“被租用的子宮”,或者作為試驗的醫學“專家”之一。瑪麗為不親自生孩子的女人承擔了母親的角色,而被代理的媽媽則成為了合法的真正母親。法律根據階級和性別標準支持模擬的優先權,以及那些可以控制代孕系統的人的權力。因為此案中,顯然是上層階級的男性(哈維·索科夫法官和父親威廉·斯特姆)鼓動和批准了代孕,這一收養的替代方案。這種為了維繫父權血統的特殊模擬,在很大程度上似乎是一種異想天開但又及其極其現實的考量。

我們在此案中看到了一個核心家庭的模擬——一個失核的、人工的模擬,卻被認為是真實的、善意的。這場官司呈現出典型資產階級家庭的特點:受過良好教育、對社會負責、情緒穩定、經濟上有償付能力,這與下層中產階級(瑪麗)的家庭形成鮮明對比。審判結果與1905年的電影《義犬救主》中的道德教化異曲同工:統治階級的正當性,來自無原則、嫉妒和極強佔有慾的下層階級的威脅。敘事的重點在於,像電影中忠實的羅弗(the faithful Rover)這樣的捐助者和官司中施惠的索科夫(the patronizing Sorkow)這樣的社會代理人,以及作為一家之長的丈夫這類核心角色,能夠主導家庭的構成和重組。這一切被模擬所重演,道德遊戲呈現出它自己的現實:人們在受苦,傷痕累累。生活被不可逆轉地改變甚至被創造。嬰兒M被設想為一種待售的產品,以填補父權制的象徵性話語中的某個位置。

嬰兒M案執行判決,將嬰兒從瑪麗·貝絲·懷特黑德處帶走

當然,法官在本案中的判決結果至關重要。他的核心地位表明了在法律領域內進行的物質性、話語性鬥爭的重要性。尼古斯·普蘭查斯(Nicos Poulantzas)認為,司法-政治是當今意識形態鬥爭的顯性領域。法律確立並維護主體的概念框架。“自由和平等”伴隨著“權利”和“義務”介入由法律追索權和正當程序創造的公平競爭環境。普蘭查斯認為,個人有權進入和退出與他人的關係和義務,這些基本概念支撐著公民社會中其他意識形態領域的工作。 [16]

不論法律和政治是否真的是意識形態之爭的支點,它們都是衝突的核心區域。發生在其中的鬥爭解決了人/計算機、現實/模擬隱喻的概念的一些基本轉變。版權和專利法被計算機芯片設計、計算機軟件和生物基因工程重新概念化,再次證明了主流意識形態在面對歷史轉變時尋求自我保護的突發奇想。

概念隱喻通過話語實踐(discursive practices)和體制裝置(institutional apparatuses.)變為實在具象(tangible embodiment)。這反過來為隱喻賦予了歷史重量和意識形態力量。實在具象一直是控制論想象力在意的目標,抽象概念在實在具象中嵌入到物質基底的邏輯和電路內部。

這些物質基底被用來實現特定形式的結果總和,例如計算機、防空追蹤系統或流水線機器人。這些自動化但智能的物質對象作為商品進入我們的文化。這些賽博格作為一類特殊的客體,它們的法律地位需要被闡明。它們有哪些專有權利?它們能否受版權、專利和商業機密法的保護?它們作為自動化但智能的實體,能否自己聲明自身的合法權利?類似於那些從前為人類和其他生物保留的規則,比如規範動物研究時的突發奇想。

這些問題的答案不會從天而降。它們是鬥爭和角力的結果,也是那些以制定和裁決法律為任務的人努力、猶豫或雄辯的結果。新的客體不一定需要專利或版權法的保護。原因之一是美國的聯邦法律和憲法(我對這個問題的大部分研究都發生在美國)都規定了個人對生產資料的私有權,並且禁止不正當形式的壟斷控制。憲法規定,“國會有權……通過確保作者和發明者在有限時間內對其著作和發現享有專有權,從而促進科學和實用藝術的進步。”因此,知識產權(版權和商標註冊)或工業和技術財產(專利)的保護,以更寬泛原則保障了專有利益:思想的“自由流通”和“天然”財富資源的獲取。

當然,控制論有機體在一定程度上混淆了智力和技術性能之間的差異。計算機和生物基因設計的細胞“都為執行許多不同的無關聯的任務而被臨時或永久地編程。”[17] 控制論隱喻允許我們將細胞和計算機視為某個相同問題的根源。正如一篇法律文章的作者所觀察到的,“核糖體就像計算機一樣能夠執行任何裝配指令序列,並且可以組裝幾近無限的不同有機化合物,不論是對生命至關重要的還是未被髮明出來的。”[18] 那麼,哪些法律爭論能表現出為奪取對賽博格的控制所有權而進行的鬥爭?

關於專利,只有明確原創的、不顯著的、“自然法”的實際應用才有資格受到保護,該原則在1988年的電話判例中被確立,最高法院在無法被專利化的電力(因為它是一種“自然力量”)和電話中的電流之間做出了明確的區分。“一種適合於人聲或其他聲音的傳播的,在自然界中找不到的、新的特定狀態。”

最近的一個判例延展了該問題。“智能系統”是否可以受專利保護?如果是的話,這種系統的哪些特定要素有資格獲得保護。常見但具有諷刺意味的是,美國最高法院更傾向於保護通過DNA實驗重構新生命的方式,而非開發計算機軟件的方式。在Diamond v. Chakrabatry案(1980)中,最高法院裁定支持保護Chakrabatry對其研發的一種新型細菌的專利權,這種細菌能降解石油化合物,可用於溢油清理。

在其他更早的判例中,最高法院拒絕對計算機軟件的專利保護。在 Gottschalk v. Benson案 (1972) 和 Parker v. Flook案 (1979) 中,法院認為計算機程序僅僅是算法,即簡單的、逐步的數學程序,因此更接近基本原理或概念而非原創和不顯著的應用程序。這些的漏洞百出的情況提醒了人們要訴諸於立法補救(尤其是那些銷售計算機程序從中獲利的人);1980年,國會通過《軟件法》,批准了司法部門一直不願提供的保護,但仍有許多問題懸而未決。1984年頒佈的《半導體芯片保護法》,為芯片掩模(製造芯片的模板)提供了一種新的特殊保護形式。這種保護既非版權也非專利,有效期十年(少於版權),並且對設計獨創性的要求低於專利法。在這種情況下,法律本身複製了模擬的“來自無處”的特質。《明尼蘇達州法律評論》第70期(1985年12月)專門就這種知識產權和工業產權中新出現的法律保護形式舉辦了一次研討會。

《軟件法》提議有用途的客體(useful objects)有資格獲得版權,這削弱了版權和專利之間的基本區別。在 Diamond v. Diehr (1981) 等判例中,法院認為“當一個權利訴求包含了數學公式,並在結構或過程中實施或應用該公式時,整體而言,其所實現的功能受專利法保護(例如,將物品轉化或還原為另一種狀態),則該權利訴求滿足[版權法]的要求。”

然而,該判例與影響深遠的White-Smith Music Publishing Co v. Apollo Co案(1908年)判決背道而馳。在1908年的判決中,最高法院裁定自動演奏鋼琴的打孔紙卷,沒有資格獲得與樂譜相等版權保護。打孔紙卷被認為是機器的一部分,而不是想法的表達。可見性規則定義了區別:受版權保護的文本必須是人眼視覺可感知的,並且必須“讓每個看到它的人都能感受到原作所的創造想法”。[19]

自動演奏鋼琴和打孔紙卷樂譜

版權的目的在於為給市場帶來新想法的人提供經濟激勵。版權不保護想法和過程。程序、系統或方法僅是想法和過程的具體體現(一本關於刺繡的書可以獲得版權,但刺繡過程本身不能)。版權同樣無法保護有用途的物品或發明。如果一個對象具有本質上的實用功能,它就不能獲得版權。但如果有用途的對象足夠原創,它就可以申請專利並受商業機密法案保護。例如,面料設計可以作為特定的、具體形式的再現獲得版權。它是固定在有形布料上的“作者原創作品”,“作者”有權將其作為裝飾品或藝術品展示,而不必擔心被模仿。但是同樣的面料設計一旦具體出現在一件衣服上,就不再受版權保護。因為它現在主要是一種實用的物品,它的任何部分都不能獲得版權。其他人可以隨意模仿它的外觀,因為服裝的基本目標(依據非時尚意識的法律)是生產一件實用的物品,為其中的身體提供保護和一定程度的隱私。

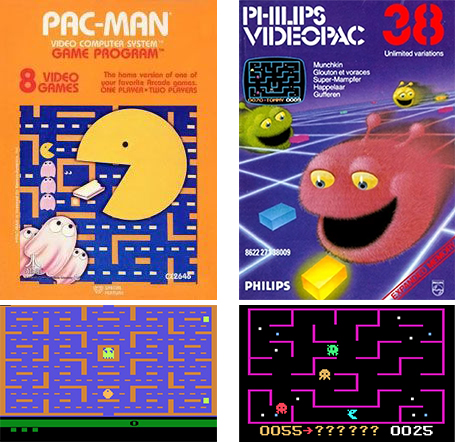

那麼電子遊戲呢?這是作者的原創作品嗎?本質上是實用的嗎?如果它有資格獲得版權,是由哪個具體要素或特點決定的?機械複製過程確保了對作品的某個特定副本的版權註冊,將自動適用於其所有副本。即使是像《大富翁》這樣的傳統遊戲,雖然每次玩遊戲時可能會產生不同的結果,但它們的物理和可見部分都完全一致。但電子遊戲唯一可見的部分是其視頻顯示。而其存在時間相當短暫,並且細節會隨著每次遊戲而變化。對於像《吃豆人》(Pac‐Man)這樣的遊戲,其迷宮追逐的概念過於籠統。就像西部片或肥皂劇的概念一樣,它們對於版權標準來說太寬泛了。而關鍵問題在於:一個籠統的想法(例如迷宮追逐)是否被賦予了具體的、獨特的表達。考察美國司法系統如何處理兩者間的區別,有助於深入瞭解司法系統如何認知機械複製和控制論系統之間的差異程度。

針對像《吃豆人》這樣的電子遊戲,已經發展出了一種版權程序:可以保護底層軟件程序的外在表現。版權註冊不涉及構建了ROM(只讀存儲器)軟件芯片的算法,而是遊玩模式下的遊戲錄像帶。[20]

考慮到版權是針對“以任何有型媒介固定下來的作者性原創作品”,聯邦地方法院發現,關於視頻顯示展示的創意構成了可識別的作者身份,並且“定影(fixation)”出現在對每場遊戲的視覺場景的某些特徵的重複之中。但是當遊戲過程中發生了細微變化時,精準確定究竟那些要素構成了重複並不是一件簡單的事情。

例如,在雅達利和飛利浦的訴訟案(Atari v. North American Phillips Consumer Electronics Corp,1981) 中,一個州法院駁回了雅達利對《K.C Munchkin》侵權《吃豆人》(雅達利2600版)的指控。儘管兩者看起來大致相似,但審判結果看重的是兩者之間的一系列特殊差異。在詳細說明中法院指出,《K.C. Munchkin》中的角色與吃豆人不同:“初始是正面而非側面面向玩家(viewer)”,《K.C. Munchkin》的角色雖然側身移動,但當停下來時,“他微笑著轉向玩家。”因此,主要角色被賦予了人物個性,但《吃豆人》並未如此。而且《K.C. Munchkin》擁有比《吃豆人》中的小鬼更“詭異”的咀嚼者。它們的腿更長,動作幅度更大,它們的眼睛空洞——這些都是《吃豆人》所沒有的所有特徵。

雅達利2600版《吃豆人》封面和場景(左)飛利浦版《K.C. Munchkin》封面和場景(右)

然而,這一判決在雅達利1982年的上訴中被推翻。第七巡迴法院認定《吃豆人》的獨特表現力在於“吃豆人”和“小鬼”角色呈現出的特定類型的追逐——通過將電子遊戲比作電影類型(或其子類型)來為其提供更寬泛的保護。巡迴法院發現《K.C. Munchkin》狼吞虎嚥和消失的動作與《吃豆人》“非常相似”。判決洞察了遊戲吸引力和適銷性的根本源頭:

與藝術家的繪畫甚至其他視聽作品不同,電子遊戲吸引了這樣這一種觀眾:他們在藝術作品中關注更精妙的差異,但在電子遊戲中卻幾乎沒有上述領域的辨別力。像《吃豆人》這樣的遊戲的主要吸引力在於高強度競爭帶來的刺激。一個沉迷於遊戲玩法的人“會傾向於忽略”許多細節上的微妙差異,並“將它們的審美吸引力等同視之”。 [21]

在這項判決中,法院強調了一種沉浸與反饋過程,該過程背後是能夠模擬現實追逐的、自動化但智能的系統。該判決展現了一個非凡的觀察:對圖像的崇拜轉變為對過程的崇拜,而兩者同樣都是慾望的對象。這既強調了參與者(“一個被遊戲迷住的人”)的精神狀態,也強調了象徵物的精確視覺特徵。

在這些案件中,法院非常清楚地認識到,需要保證作者和發明人(以及僱用他們的公司)對其發明成果的專有權。這種認識有助於使控制論隱喻合法化,並使得那些與以下問題相關的政法機構重新確立自己的標準:誰有權控制我們所在的控制論系統?總體而言,這些判決已經將控制權轉移並彙集到一個離散的所有者,讓具有潛在破壞性的事物再次與它可能破壞的社會形態相一致。

此類決定可能需要重新塑造法律框架及其合法化話語。 保拉·薩繆爾森(Paula Samuelson)非常有說服力地指出了作品中轉變的重要性:“有必要重塑有關版權和專利的概念,以將系統從其應用性的歷史主題中解放出來。有必要重新思考法律形式,將它們精簡至更本質的基礎狀態,並相應地調整它們的規則。有必要重新考慮其中反映出的社會爭論。” [22]

獲取對計算機芯片掩膜、軟件和電子遊戲的所有權控制的努力,幾乎沒有引起左翼的激進挑戰。然而在細菌和嬰兒的相關領域中則絕非如此。因為新形式的人工生命和人工生育,在已經編織進話語結構的“社會爭論”中經歷了巨大的轉變。

男性主義中駕馭和控制的隱秘動機,偏執地體現在在電子遊戲、星球大戰、模擬現實(入侵、突襲和戰爭),以及男性對自動和控制的需求中,因為它符合資本主義市場的邏輯。當我們看向對人類生活的人工再生產時,上述情況非常明顯。當人類有機體本身變成了計劃工程的產物時,人類就成了字面意義上的隱喻的、自動化但智能的系統。

配子、胚胎和胎兒就像其他已獲得法律地位的工程化智能形式一樣。即將成型的嬰兒現在受到商品交換規則程序的約束。人類的生命就像嬰兒M一樣,在任何意義上都成為一種可以被承包的商品,受制於那些租用子宮或試管(妊娠的過程的實體)的人的私有控制。

正如一位人體原型工程專家所說,實驗室中的繁殖是有明確意圖的、可選擇的、有目的和受控的。因此,它比性交更人性化,因為後者潛藏所有的變幻莫測和偶然因素。 [23]這種工程肯定了“承包商”的權利,即“採取積極措施來提高後代具有所需特徵的可能性,以及中斷或終止具有不良特徵的後代。” [24] 但最根本的利害權衡不在於個體,而似乎是權力和經濟的選擇。這些因素通過醫學專家、臨床空間和商品關係,將生殖從家庭生活、私人空間和家庭關係轉移到生產領域。這種轉變使從前的男性(享有性快感而不必擔心後果)獲得了更多的機會,可以為他們的遺傳偏好付費而不必擔心性快感的副作用。

“工程胎兒”非常像真正的人類,這很容易掩蓋他們的最初屬性:作為可買賣的商品。他們成為了完美的賽博格。正如其他案例中發生的一樣,當控制論隱喻生效並延伸到文化層面時,我們不得不追問誰在受益,又是誰在受苦?何物處於危險之中?而鬥爭和爭執又是如何發生的?我們可以使用什麼工具?我們該堅持哪種人類概念,以用來有效質疑物化、商品化和對模式的掌控?質疑對兩者的控制:成為機器人的人類和成為人類的機器人?質疑對現實的模擬和模擬的現實?

控制論隱喻被規範化為科學範式,而控制論系統私有制也已經合法化(即使它們的基底是鮮活的有機體)。正如這些過程中發生的一樣,為控制論裝置的等級制度控制進行的辯護採用了反問的形式,因為其本質上是一種意識形態爭論。異議主要來自那些似乎註定要被新控制論技術的“解放力量”所控制的人。但在任何領域中,技術都無法自我決定。在有關意識形態爭論的每一個案例中我們都發現,關於控制論技術的矛盾情緒需要在更根本的層面上得到解決:即有關權力的社會理論領域。

四、目的、系統、權力:變革潛力與保守實踐

文化傳統被靈韻和儀式所束縛,當我們從中解放之時,往往會更聚焦於構建意義和社會現實的真實過程。當擺脫了任何超越了模擬的字面指示時,亦是如此。這種解放削弱了文藝復興時期的個體概念。“清晰而獨特”的人或許是工業經濟的前提,這種經濟形式以出售勞動力為基礎。但對於後工業、後現代經濟來說,相互依賴的賽博格可能具備更高的優先級。在控制論系統的時代,西方文化的基礎和形而上學傳統的核心議題陷入兩難境地:個人的自由意志VS決定論、自主VS依賴,等等……這些很可能註定成為不合時宜的概念與傳統的殘餘。

本雅明在機械複製中發現的試驗(在電影、蒙太奇中使用“十分之一秒的爆炸”將事物拆分並重新組裝的能力),將進一步擴展到控制論系統:過去僅僅存在於可能性或概率範疇的事物,將在模擬中顯現。納秒級的爆炸物炸燬了我們心理景觀的極限。社會秩序的相對主義以及如何通過重組擺脫強加的秩序,都在轉變為統覺。同樣發生這種變化的,是一套自我支配秩序的系統性原則:它依賴於迴路中的信息,這些信息被更高層次監管以符合預定義的約束。而我們發現,實現解放依靠的是對約束的重新定義。控制論系統和作為人類隱喻的賽博格駁斥了頌揚個人自由意志和主體性的傳統。

如果其中仍有解放的潛力,那也絕不是將自己視為機器中的齒輪或廣闊模擬中的元素,而是將自己視為一個更大整體的一部分。這個整體能夠自我調節並長期生存,目前仍然由那些獲取了霸權的部分主導,在這裡系統支配局部,社會集體意識支配個人主義的獨立自我,但是這些對控制論連接的感知,也可能提供去中心化控制和推翻等級制度所需的自適應思想。

控制論系統的發明和合法化被刻意目的所引導。該目的在很大程度上服務於資本主義、商品交換、控制和等級制度的邏輯。對可預測性、可靠性和可量化性標準的優先考慮,源於對短期收益或即時結果的渴望。諷刺的是,相比於一些燃眉之急,整個系統的生存(全球範圍內系統與環境的總和)被放在了次要位置。我們在很大程度上仍然未意識到被刻意目的所遮蔽的整個系統。當我們意識到了某件事,即意味著存在亟待解決的問題:控制論系統理論主要解決了資本主義制度對人類和自然環境的剝削和消耗,但它無法保護人類自身及其環境。

安東尼·威爾登(Anthony Wilden)對《大富翁》這種零和遊戲進行了高度貼切的觀察。遊戲目標是通過控制相關環境、財產和它們產生的資本來獲勝。但是《大富翁》對理性、刻意目的的強化掩蓋了其根本邏輯,即這“僅僅是一場遊戲”。當該邏輯應用於開放的生態系統時,會帶來災難性的後果。

威爾登寫道:“我們通常看不到,《大富翁》對競爭意識形態的支持是建立在邏輯與生態的荒謬之上的。假設獲勝的玩家已經消耗掉所有對手的全部資源,那麼確實可以笑到最後。但事實上這是不可能的......《大富翁》的獲勝者[必然]死亡,因為在遊戲過程即資源的語境中,獲勝者消耗掉所有資源的同時,也便失去了讓自己存活的環境(再也沒有其他玩家)。 " [25] 格雷戈裡·貝特森在他的一篇更具啟示性的文章中寫道:“有一個發現:人只是更大系統的一部分,而這部分永遠無法控制整體。” [26]

大富翁桌遊

控制論隱喻引發了對任何給定系統的目的和邏輯的測試,這種系統與更大的生態系統的目標相悖。在更大生態系統中,生存單元是與環境息息相關的適應性有機體,而非單細胞個體或任何將自己解釋為自主性或“整體”的其他部分。[27] “越界並不否定封鎖,它超越並補完了後者。”巴塔耶(Bataille)在違反禁忌和禁令中發現了越界和解放的潛力,這正是本雅明在機械複製藝術作品中發現的潛力,它以另一種形式持續存在。

控制論隱喻中包含了增強未來的萌芽。它處於一個占主導地位的模型之中,該模型以部分代替整體,以模擬代替真實,以半機械人代替人類,以刻意目的代替整體系統和環境的去中心化目標。我們的任務不是推翻現有的控制論模型,而是使用它自身產生的“感知力的爆炸物”來超越其預先確立的禁止和限制。

——完——

註釋:

13. See, for example, Paul N. Edwards, for a more detailed account of this synergism between the development of cybernetics and military needs. For a cybernetic theory of alcoholism and schizophrenia, see Gregory Bateson, and Watzlawick, Beavin and Jackson's study of human interaction in a systems framework in Pragmatics of Human Communication.

14. John Stroud, "Psychological Moments in Perception‐ Discussions," in H. Van Foersta, et al., eds., Cybernetics: Circular Causal and Feedback Mechanisms in Bialogical and Social Systems, Transactions of the Sixth Macy Conference (New York: Josiah Macy Foundation, 1949), pp. 27‐ 28.

15. Jean Baudrillard, p. 139.

16. See Nicos Poulantzas, Political Power and Social Class (London: New Left Books, 1975), pp. 211‐214.

17. James J. Myrick and James A. Sprowl, "Patent Law for Programmed Computers and Programmed Life Forms," American Bar Association Journal, no.68 (August 198): 120.

18. Myrick and Sprowl, p. 121. Some other relevant articles include: "Biotechnology: Patent Law Developments in Great Britain and the United States," Boston College International and Comparative Law Review, no.6 (Spring 1983): 563‐590; "Can a Computer be an Author? Copyright Aspects of Artificial Intelligence," Communication Entertainment Law Journal, 4 (Summer 1982): 707‐747; Peter Aufrichtig, "Copyright Protection for Computer Programs in Read‐Only Memory Chips," Hofstra Law Review, II (February 1982): 329‐370; "Patents on Algorithms, Discoveries and Scientific Principles," Idea 24 (1983): 21‐39; S. Hewitt, "Protection of Works Created by Use of Computers," New Law Journal, 133 (March 11, 1983): 235‐237; E.N. Kramsky, "Video Games: Our Legal System Grapples with a Social Phenomenon," Journal of the Patent Office Society, 64 (June 1982): 335‐351.

19. This case's relevance for computer software litigation is discussed in Peter Aufrichtig's "Copyright Protection for Computer Programs in Read Only Memory Chips,": 329‐370.

20. E.N. Kramsky, p. 342.

21. 214 US PO 33t 7th Cir, 1982, pp. 33, 42, 43.

22. Paula Samuelson, "Creating a New Kind of Intellectual Property: Applying the Lessons of the Chip Law to Computer Programs," Minnesota Law Review, 70 (December 1985): 502.

23. Cited in Christine Overall, "Pluck a Fetus from its womb": A Critique of Current Attitudes Toward the Embryo/Fetus," University of Western Ontario Law Review, vol.

24, 1 (1986): 6‐7.

24. Overall, p. 7.

25. Anthony Wilden, "Changing Frames of Order: Cybernetics and the Machina Mundi" in Kathleen Woodward, ed., The Myths of Information, p. 240.

26. Gregory Bateson, "Conscious Purpose and Nature" in Steps to an Ecology of Mind, p. 437.

27. Gregory Bateson, "Style, Grace and Information in Primitive Art," Steps to an Ecology of Mind, p. 145.