落日間鏈接:採訪:電子遊戲、藝術與正名 | 落日間

前段時間中山大學哲學系(珠海)的學生找到我,說他們在做大創研究,題目是電子遊戲評價的兩極化研究,電子遊戲是《「第九藝術」還是「精神鴉片」》,希望找我做一個訪談。

在後來進行訪談中,藉著學生的問題,我展開且即興談了不少當下那個時間點中自己對遊戲的本質,對創作遊戲,以及正名遊戲的一些看法。收到訪談整理稿後我稍作和編輯,希望能為後續正式分享「界面式研究創作」方法,和未來更加不確定和晦澀的思索鋪下一條堅實和平實的道路,也留下當下的印記。

感謝訪談的同學的邀請,記錄和整理。

葉梓濤

落日間

訪談正文

Q1

先做一個簡單的自我介紹,我們是中山大學哲學系(珠海)的一支課題團隊,我們目前在參加學校的大創活動,我們做的課題是電子遊戲被汙名化的成因以及其成為藝術的可能性。

首先還是想對葉先生的基本情況做一個小小的調查。我想問一下您最早是什麼時候開始接觸電子遊戲的?早期對您來說影響比較大的幾款電子遊戲是什麼?

A1

六七歲跟家裡的親戚有一起玩過小霸王,然後小學時正值電競正名的一個浪潮開始,2003年電子競技被國家體育總局列為正式開展的第99個體育項目,那段時間我蠻激動的,就關注電子競技比較多,而電競官方化的這個過程我感覺可能也和你們在做的遊戲正名蠻有關係的,對我當時作為一個小朋友的情感來說也是如此。這是一個基本經歷,當時也有接觸過一些單機遊戲等等。但其實是要到大學本科時才有這種遊戲自覺去主動接觸各種各樣的電子遊戲,包括獨立遊戲這些。

Q2

您目前遊玩遊戲的頻率是什麼樣子的?一週幾次?一次大概多久?

A2

很多都是工作需要,比從業之前要玩得更多,特別的散,特別的泛,比如說一天可能會突然看兩三個小遊戲,比如之前去幫忙遊戲評獎,你就得玩三四十個遊戲,或者參加一些那種GameJam,你要給別人打分,你得等於是一口氣玩個一二十個小的遊戲,很多樣。而有些時候也會去看一些大一點,但也可能就玩開個開頭就沒玩下去了。然後就是說可能會區分,區分為有些是工作或研究的訴求,有些是純消費(體驗)。我也會反思是不是自己玩得不夠深入,是不是一個遊戲玩了就要把它完成(就像一本書讀了就要讀完一樣)就像最近也有在補的一些,比如說《小小夢魘2》《Splatoon3》《密特羅德》《汪達與巨像》《最後的守護者》這種,把以前這些可能只玩了開頭的遊戲玩掉。但其實對我來說,遊戲太多了,各個平臺加起來幾千個,大大小小獨立遊戲什麼的。而其實「消費」是不重要,因為當你想把遊戲玩完(完成),那還是一個消費的思維邏輯。遠不如還是無論是研究,學習或其他的目的去進行,或者純粹的體驗(而非完成)去面對一個遊戲。

Q3

您目前玩了這麼多電子遊戲,您最喜歡的類型是什麼?最喜歡的作品又有哪些呢?

A3

這很難說,我玩的類型很多,我感覺我會喜歡一些體驗豐富的和一些比較有實驗或者開創性的,除此之外的話,其實我也蠻喜歡的偏動作的遊戲,比如魂系,還有一些小眾的獨立遊戲,其實以前那些平臺動作包括《蔚藍(Celeste)》這種就基本挑戰還算在合理範圍內的,比如說像《只狼》這種,對我來說可能當時那個時間節點就會蠻喜歡的。

但你說最喜歡真的很難講,但隨便舉幾個想到的,比如說吹哥的《見證者(witness)》,Jason Rohrer的 《Passage》,然後《只狼》可以算一個。

因為喜歡有很多不同的喜歡,比如說你特別欣賞他的一些設計,然後有些是你玩完之後覺得體驗很完整,還有一些比如說他在某方面做的挺極致的或是做到一些我想要的體驗,可能我也會覺得說他做得挺棒。我覺得每個遊戲或它背後的創作者,其自身的設計哲學和他的遊戲有這整體的關聯。不同的創作者都會處理一些自己的課題,如果他處理得有意思,我就會挺欣賞的。比如Bennett Foddy的《掘地求升(Getting Over It )》我覺得他處理得特別棒,比如陳星漢就一直在做陌生人社交的工作探索(《Journey》《Sky:光遇》等),雖然說我沒有說玩得很多,但是我也很喜歡,我覺得他們都在做一些很重要的工作。

Q4

好,基本情況我們就問到這裡,接下來我們就開始聊一些課題內的東西。首先我想請問一下,您對電子遊戲的定義和定位分別是什麼?然後這個定義和定位會在遊戲製作者和遊戲玩家身份之間出現割裂嗎?同時擁有兩種身份的您是如何去評價、如何去感知的?

A4

對我來說這個割裂更多是在遊戲研究者和遊戲創作者之間。我覺得這兩者默認都得是玩家,不太應該存在不是玩家的遊戲設計師,或者不是玩家的遊戲研究者(不排除極少數)。

我對遊戲的定義本體論層面我覺得比較難直接說出來。我最近在嘗試把我對其的想法寫出來,我會把遊戲製作定義為它是「對某種製作的製作」,比如說遊戲設計師他並不是做出一個盤子,加工出來一個盤子給別人,他是加工出來一種「加工盤子的方式」去給到別人,讓別人去製作出盤子。

在這個角度來說的話,這就是一種湧現,一種創造,如果你們是哲學系的你們可能會知道亞里士多德或者海德格爾談的 poiesis(ποίησις, the activity in which a person brings something into being that did not exist before),就翻譯成製作、創作吧。但你也可以把它看成一種湧現,或者說一種帶出、自然的東西的生髮。

我覺得遊戲製作者是在處理這樣的一種事物湧現,和創造的過程。這個是比較抽象的意義上我一直在考慮的,如何把比如說那種解謎遊戲、偏自然研究的這種遊戲,和那種偏動作的,偏身體和器官創造的那種遊戲,去找到一個共同的概念將其貫穿起來加以深入思考。

我現在簡單來說,自己現在對遊戲的理解,我是覺得每個遊戲一定是關於某個其他一件什麼事的,是關於一件遊戲外的一個事情,遊戲它是不能獨立的,不能是非常單純的或者是形式化、純潔化地存在的。

前段時間翻譯的一篇文章(Brendan Keogh 穿越世界和身體 Across Worlds and Bodies (2014))就是一個遊戲研究者,他在批判說在遊戲研究中,其實也是在我們玩家裡,有一種對於純潔性的渴求,就覺得遊戲是非常獨特的,遊戲有一種之前所有媒介所沒有的一個很特別的東西,然後覺得我們要找到一個純粹的遊戲,它和其他東西都不一樣,這本質上就是一種格林伯格當時在評論《現代主義繪畫》說,現代主義繪畫就是有一種康德式的反思,就覺得我們要去反思是什麼讓繪畫成為了繪畫,那就是一塊平面,它就是它最就一幅畫最少能夠構成的要素,所以它就是繪畫的本質。但是按這個思路去推的話,那實際上有點混淆了「一幅畫的本質」和「讓一幅畫成為一個畫的最基本的條件」。

所以說在這個意義上,這種對遊戲純潔性的追求,就是我現在慢慢開始反思的。到底要怎麼去給遊戲正名?包括玩家在內的很多人會覺得我們要去說,遊戲特別強、遊戲特別厲害、遊戲有交互性、遊戲是第九藝術。但這個思路其實你會發現他最後到的是一種自戀,一種封閉的狀態。

我現在對遊戲的理解和思考的話,更像是一種:我們總是可以發現遊戲是在處理其他的一些事物。你能找到很多化學-遊戲,你能找到很多視頻-遊戲。遊戲在這個意義上可能更像一個副詞或是一個形容詞,你可以找到一些電子遊戲化的電影,電子遊戲化的文學,然後你就可以去關注它們兩種事情(遊戲 | 電影、遊戲 | 文學)可以怎麼樣結合,並且相互去改變和影響,然後以此去帶給其他的這些東西一種更多的生命、一種新的形態。

我現在可能就會以這種方式去開展研究,包括有一些和聲音、和哲學、和文學等等這種方式去做,然後去嘗試能夠連通雙方的一個共同的譜系。因為你也可以在音樂裡面找到很多很有遊戲邏輯的這種生成式音樂,或者是互動音樂裡,他們以參數化的音樂去生成。你也可以在文學裡面找到很多像烏力波(Oulipo),像這種非常有遊戲性的,或者是其實它某種程度上就可以變成遊戲的一種文學實踐。

這些共同的地帶我稱之為界面(interface),就是遊戲和另一個事物/領域的界面。我覺得這樣的挖掘。它會有助於我們處理我所說的遊戲的文化困境。在這個意義上來說,它也暗含著一種對遊戲的本體論的定義,至少在操作層面上,它就是一個和其他事物結合在一起的東西,它是一種運作方式,它並不是一個單獨的一種獨立的媒介去獨立存在的。

Q5

我有一個想追問的地方就是,您剛剛在論述的過程當中我感覺有一個地方沒有講清楚的是,關於遊戲和電子遊戲之間,我覺得是存在有一個溝壑。因為比如說你說遊戲作為一種運作機制,其實電影也可以作為一種運作機制,比如說電影它也是關切於電影之外的東西,對不對?沒有一個只是為了電影而存在的電影。那電影肯定也會分,比如說紀錄片也好,或者說懸疑片也好,我感覺什麼東西它都不會自在自為,它肯定都是為了自己以外的東西去存在的。

A5

電子遊戲和傳統遊戲差異的這個問題其實我之前和陣地Lefront做巴塔耶研究的朋友有聊過(E36 勞作是奴役,遊戲才是至尊 ),他就覺得這之間有某種斷裂或者有某種完全不一樣的地方,但其實比如說後面我去寫《電子遊戲何以神聖》這篇文章,我就是希望把這兩個東西串聯起來看的。

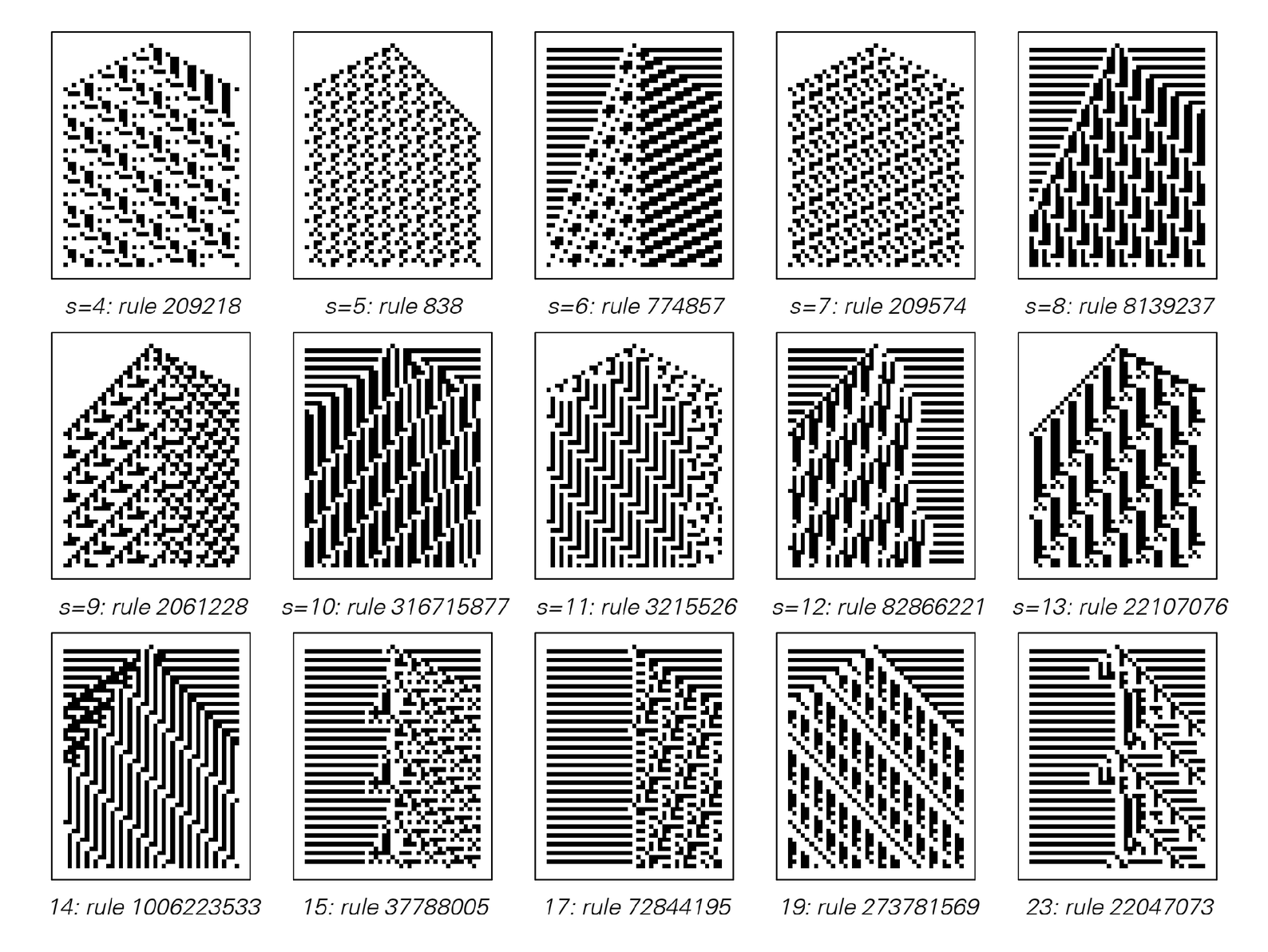

我覺得我目前思考的是,計算機的出現給科學研究帶來什麼?海德格爾說控制論的誕生是哲學的終結,計算機出現在洛倫茲那個時代,它給他發現的非週期流(《決定性的非週期流(Deterministic Nonperiodic Flow)》),就是所謂的混沌現象或者湧現的現象,給今天的很多這種物理研究,自然研究,帶來了一種新的模式,就是它可以去建模,去計算。而計算,也慢慢成為了一部分學者對自然運作方式的核心的一種認知(比如《複雜》中提到的 Stephen Wolfram)。

比如說圍棋它本身就是一個二進制的遊戲,或者說圍棋可以說是一個非常計算機的東西,或它本身就是一種計算機,甚至可以說是圍棋發明了計算機。這種二進制的模式,它本身也是圖靈完備的,就有點像元胞自動機。在這個意義上,我完全可以把圍棋這個東西直接搬到電子遊戲上,不需要改動什麼東西。實際上是我們引入的這種計算機的能力,它會帶來一定的從模擬轉換到數字的一個過程。所有的這些在現實生活中離散和連續的東西,在遊戲中都會被以一種離散的方式進行數字化。我們會有像素,現實生活就像是一個無限像素無限放大的世界,但是在遊戲它會被像素化。我現在說的這段話它被傳輸過去,信號是不怎麼損失,但是實際上它會被麥克風的振膜接受,從一種連續的變化變換到一個離散的一個信號,離散信號再重新被接收。電子遊戲它設計的時候,就在處理這種離散化的不同的媒介,所以說一方面它可以把這些不同的媒介以一種打平(即全部還原到同質的離散化的比特後再編織)的方式,比如說我可以讓這幾個媒介同時在同樣一個平面上發生新的一些關係、連接和操作,所以它有這樣的一個能力。也就是說計算機可以把萬物比特化並且編織出來。

等於說過往這種遊戲的創作方式,它可以有了一種解放,但純粹的數字化,它可能也會帶來另外的風險,因為它可能會把連續的那部分東西給它取消掉。比如說你練一個手指的舞蹈,轉一個球,能感受到自己的身體和這個球的連續的體驗,這個空間可能性是無限的。或者說你在一個世界上最小的這種普朗克時間意義上來說,基本上是近乎無限的嘛。但是在做一個電子遊戲的時候,某種意義上它也是無限的,但是它是一個相對來說被離散化的,因為你所有的輸入都不可能超過60幀每秒的。這個意義上來說,它是被切開的。我們可以從這個角度去批判的,但是其實在很多時候你可以憑藉這60幀每秒的離散的過程,構建出來一種連續的感覺。比如說電影的24幀每秒也是一種運動再造,也是一種連續的綿延的一個過程。所以如果遊戲或計算機能用一種離散的方式創造出來一種新的連續,那這種連續和原來的連續是不是真的有所謂的區別?

這是剛才所說的對各種媒介的扁平化、數字化的能力,以及對它的操作、匯聚和編織的一種能力,這個是在計算機出現之前的遊戲所沒有或少有的。之前的遊戲慶典,你的現場要有人奏樂,比如在教堂裡的壁畫,一起來進行多媒介的遊戲/儀式。現在可能比如很多電子遊戲是用一種虛擬建模、數據的方式再造。過去的遊戲比如說你小時候的遊戲在地上拔根草,這些遊戲過程更加貼近自然,更加和生活結合在一起。而電子遊戲打開了很多可能性的同時,也會帶來很多新的危險,我覺得這個過程中我覺得不存在一個根本性斷裂,而是對於舊有遊戲的一種賦能(empower)吧,用互聯網黑話說的話。

Q6

通過您剛剛的論述,我會更願意把這種由電子遊戲帶來的解放、新的創作,歸結於計算機的能力而非遊戲本身,您認可我這個說法嗎?假如說電子遊戲真的能夠相較於之前傳統的遊戲做出某種新的解放的話,這種新的解放或者說這種新的創造實際上是由數字化和計算機帶來的是嗎?

A6

電子遊戲的翻譯就是computer game,它本身也包含計算機(笑)。

但我覺得這兩個主體其實沒有什麼區分,你在計算機設備上面玩一個遊戲,你說這個體驗到底是計算機帶來的還是遊戲帶來的?這其實是在計算機基礎上用創作者的方式去使用它帶來的。當然電子遊戲或許能夠成為在計算機的世界中的一種解放的可能,或者說是它是計算機的新的應用和使用的,一種耗費的可能性。電子遊戲可能能夠不同於以前用機器學習的人工智能算法去操作、判斷你的喜好、約束你的目標、重複推送類似的東西,電子遊戲可以擺脫這種傳統的計算機的目的性而去追求一些其他的可能。計算機的世界對設計師來說一方面是助力和基礎,但另一方面也是一種敵手。

其實如果你真要說這種新的創造是數字化和計算機帶來的,我覺得也沒什麼問題。拉圖爾覺得過去這些很多的大詞,這種文化、科技,都可以把它拆解為成一種繪圖技術帶來的一種轉變(Bruno Latour 視覺化與認知:把事物畫在一起 Visualisation and Cognition (1986))。從這個視角上來說,繪圖技術的發明以及它所引起的這種匯聚,它就是推動整個科學和人類往前發展很重要的點。所以我覺得當然可以說計算機它就是特別重要,而確實它可能是20世紀或21世紀最重要的發明。

你可以說整個計算機文化中有一種解放的文化,它就是電子遊戲。但沒有必要把電子遊戲放到計算機的前面和比它更高的位置,去正名、去合法化。我們希望的是正面,而不是把別人統治或者超越。越顯得自大,越顯得心虛。

Q7

下一個問題,您認為使一款電子遊戲成為電子遊戲本身,它的必要條件是什麼?讓它具有和其他文化形式相區別開來的獨特地方是什麼?

A7

我之前說的Uniqueness獨特性的思維陷阱吧。可能你覺得順著這條路這個問題追討下去可能會有所得,但是它並不可以給我們帶來更多的理解。比如說沉浸式戲劇、遊戲戲劇和遊戲的區別在哪裡?

Q8

我無法進行區別,所以說我才想知道到底是什麼讓它稱之為電子遊戲,而另外一個只能叫做沉浸式的或者互動式的系統。

A8

概念是後驗的。用一個語言去描述一個東西,說它是電子遊戲,說它不是電子遊戲,這本身就是語言或概念本身在起作用。但我就是要去找到這種概念的區分失效(broken)的地方,只有在感受到它們之間,以及電子遊戲和其他媒介、概念之間的連續性之後,才能在這點上面做出更多的連接、證明和創作。

比如說我做的遊戲《寫首詩吧》,你怎麼去判斷它到底是一個寫詩軟件還是一個遊戲?就算你說區分了,雖然它全部都是由詩人寫的,它也不是詩了,因為有電子遊戲的交互性,那你怎麼解釋說烏力波,這個文學團體他們做的《百萬億首詩》?如果採用純粹的交互論,那看書也不要翻書了,得自動翻書。但你就會開始糾結假如真的有個自動翻書,我是不是眼睛不用動就讓屏幕自己滾,屏幕自己滾有沒有一種操作性在裡面,你的腦子會不會在裡面去探索(交互)?

當玩家的行為能夠帶來他面前的事物的某種改變、湧現或創生,那這個過程就可能是(或可以是)一種遊戲。在這個意義上來說,翻書也是一種遊戲。如果你能轉換這種方式去看,那你就能看到像超文本、galgame之中就有很多遊戲和小說之間的共性,並且能看到很多邊界中的事物。如果你要說電子遊戲引入了交互性,而過去媒介都沒有,那你就看不到它們的結合點,只能把它們兩個分得遠遠的。

其實每個人在談論遊戲這個大概念的時候,大家腦海中的那個遊戲都不太一樣。比如我想問問你,你現在說這句話的時,你腦子裡想的是什麼遊戲?

Q9

我想的也有很多,比如說《只狼》,比如說《史丹利的寓言》,比如說我昨天晚上正在玩的《太吾繪卷》。我覺得使它們成為電子遊戲的必要條件,我覺得可能是可玩性,也許是某種交互性,但這種交互一定也是會出於某種目的去進行的。如果是創作者的話,可能是某種娛樂的目的,或者是傳達情感的、出於審美情感的目的;如果是遊玩玩家的話,就是消遣享受的目的。

A9

我想聊聊的是作為遊戲作品內在的目的,比如《模擬人生》沒有什麼目的,這個遊戲,你其實可以看作你在玩了消遣,但也可以看作是在做一種社會學的建模研究實驗,將它可以看作是一種對於社會抽象和重建的方式,以此去做某種研究,它也有這樣的潛力,我們可以嘗試這樣去看它。比如說你想到的《只狼》,那它和過去的擊劍活動有什麼本質的區別?我覺得某種意義上它們都可能都涉及到是一種對新的身體的掌握。這種動作遊戲其實和毛筆也很像,我會把寫毛筆看作是一種和動作遊戲非常類似的一種體驗,我因此做了一個遊戲,驗證了我的想法。

大部分人是通過自己的遊戲經驗建構起對遊戲的認知的。每當我們去思考遊戲整體的時候,我們腦中往往會出現某個遊戲,然後就會忽略掉很多其他的你不熟悉的遊戲,甚至是還未被製作出來的遊戲的可能(作為製作者創作的思考)。比如說大部分人想到影像和遊戲的結合,那大部分人就是想到《底特律變人》,但比如我昨天發的文章 Tracy Fullerton 的訪談(Tracy Fullerton 訪談 | 何為獨立,何為實驗)之中,她所製作的就不是一種改變電影劇情分支的遊戲,而是一種行走和影像結合的新形態。而《Her Story》也很經典,它對影像有操作。

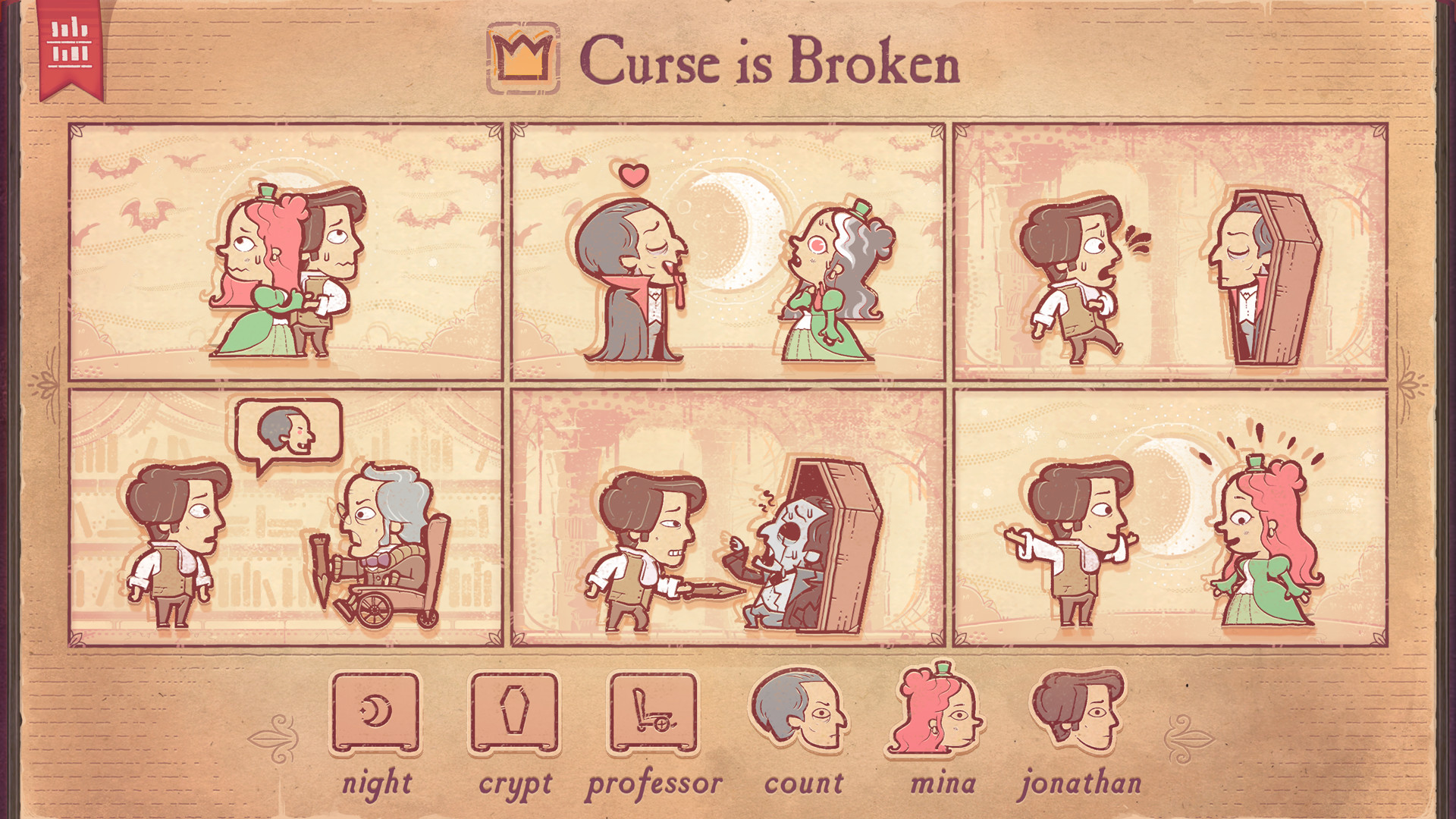

所以我覺得思考方式是這樣的,你要把遊戲去和這些媒介的創作者的創作去類比,這個事情其實在《寫首詩吧》裡面最明顯,這裡面玩家角色更像是一個詩人,或許可以去思考電子遊戲玩家和導演、或者是寫劇本者的類似性而非產物的表面不同。最近有一個遊戲,也是IGF拿過不少獎的,叫《Storyteller》,它就是用一種結構化的方式去構造故事,他會給你一個故事的結局,然後給你一些基本的這種元素,然後你要去嘗試如何組合,而讓它能達到這個故事的結尾,當然,你也通過組合這些元素去解鎖、探索出其他的結局,它其實更像是一種劇本的創作而不是消費。

poiēsis 它本身就是創造的意思,它就是技術和藝術的最早的來源、最先的本質。海德格爾在《技術的追問(Die Frage nach der Technik)》那篇文章裡面有談到。正是在這個意義上來說,遊戲其實更接近於製作。《Her Story》這個遊戲,夢霏老師談得蠻有趣的,將其看作歷史學者的一個技藝,在這裡面玩家就像一個歷史學家一樣,去嘗試處理這些材料,去偽存真,嘗試找出真相。

在這個意義上來說,你也可以把《太吾繪卷》看作是一種武俠小說的輔助創作軟件。你是藉著這個引擎你去寫出自己的故事,去創造出自己的體。這可能揭露出來一個重要的觀點:所有的媒介,無論是電影還是什麼,它都有一層在讀者這邊的一個重新再創作一個過程,就你需要把它和你頭腦中的符號系統去做結合,需要一個創作的思路去理解這些事情。這個也是艾柯(Umberto Eco)在他的哈佛演講《悠遊小說林》說的,讀者就是一個玩遊戲的人,他要去追隨的作者這個線索去在裡面去探索,行入一片密林,在裡面理解這個遊戲/文本它的一個結構,重新去以這種方式去進一步地閱讀它。因為你理解的越多,你能看到東西就越多。

大概是這樣的一個視角,我覺得要一下子去扭轉還是挺難的,但是這確實是我過去直到現在慢慢在嘗試地以一種比較少有,和比較特別的一種方式重新看待遊戲的嘗試,並且這一種概念本身,也確實是有生產性的,且能揭示和捕捉到某些遊戲的晦暗的,所以在發明概念的這個意義上,我覺得確實是在做一種遊戲哲學的思考,而它也確實可以帶來一種新的對遊戲的認知和對它的可能性的創作。

我們當前在NExT Studios的「Gameplus 遊戲+」也在找清華和中傳的學校學生在一起做一個工作坊,想看能不能去以這種界面式的思路去做出更多的這類遊戲。我也希望你們哲學系的學生能投入到其思考之中,共同推進對遊戲的探索和創作。

Q10

我還是想去問一個問題就是說,在剛剛的那種解讀下,您好像傾向於對電子遊戲的本體論做一個取消,我可以這麼理解嗎?因為你不會去承認什麼東西叫做有一個本體論意義上的電子遊戲,而你會更傾向於把電子遊戲理解為其他事物的某種生存方式,或者說某種新的呈現方式,是這個意思嗎?

A10

我覺得某種意義上可以這樣說吧,但是它並不是一種對本體論取消。它也是一種本體論,或者說看你怎麼在什麼意義上使用本體論。如果比較寬泛地理解本體論的話,就是說這東西它到底是什麼?我當然是在努力的嘗試去解釋,包括以寫作的方式去解釋它到底是什麼。但我回答的方式,可能不是一種對象化的思維,不是一種你要把它和其他的事情分開來的這樣一種思維。

我覺得隨便一個玩過一點的遊戲人,他都可以說「遊戲和其他事物有某種本質的區分,就是在於它的互動性,它把之前所有的媒介都結合了」這樣的話,我覺得這種這套說法是很普遍認知的,或者說已經很普遍的。並且我們期待這個視角還能說出點,或做出點什麼新東西,但它可能並沒有,所以我希望能夠從另一個角度去重新切入這個問題,而不是取消。

還有一個問題就是到底一個事物要如何才能得到承認?所謂完成「正名」?遊戲研究是一個很好的例子:它到底需不需要一個獨立一個學科?所有的人都並不是專門研究遊戲,然後他們去接觸遊戲的時候,就會帶有自己學科的一個視角和思路。遊戲極度需要一個跨學科的研究,這個過程中我們到底是要創造出一個遊戲學、培養遊戲學的專家,還是說遊戲學應該成為一種同時存在於所有學科內的一種存在,其肉身應該分散在所有的學科之中?哪種做法能更好地使遊戲走出目前不被理解不被接受的困境?

對於我來說,我傾向於放下游戲的驕傲姿態,傾向於後者。因為我覺得當你把自身取消的時候,你才是真正的無處不在。在媒介混雜的世界裡面,沒有那種很規整的媒介,就是所謂那種第八藝術、第九藝術的敘事。在這個短視頻,公眾號,各種混雜的後媒介時代,如果遊戲人還在做一種非常現代主義的這種思路,以這種方式思路去進入的話,它實際上是不太符合時代的。說每個藝術形式都有一個這種非常核心的本質的一個東西,這套思維其實就是現代主義的思維,是要被反思的,或要被拷問的。

Q11

在您的討論語境裡,藝術是什麼?在您的話語體系裡面,請您給藝術下一個定義。

A11

理論上來說藝術就是遊戲,或者某種意義上來說,伽達默爾的話說,遊戲就是藝術的存在方式或者藝術的運作方式。

Q12

您剛剛說的的藝術是一種比喻性的用法,它是某種價值判斷。您認為,我說它是藝術的,說明它是優秀的、好的、美的,還是說它其實是某種本體論意義上的承諾、具有類的本質?您認為藝術是哪一種?

A12

不談概念的話,情感上我比較接近說,比如它向你揭示了什麼,或者向你披露了什麼,它可能就像一個座駕,能夠把你帶到這一種審美狀態、一個世界中,它能揭示出一些世界中存在的事物,或者揭示出某種所謂的真理。

Jonathan Blow 他談遊戲設計的真如時(Jonathan Blow 遊戲設計的真如 Truth in Game Design (2011)),說所有遊戲的底層都有一種世界的慷慨或者世界的神秘在裡面,在這個意義上它就是一種揭示。它不是一個純主觀或是一個純客觀的東西,這種主客二分的觀點還是很古典的思路。在梅洛·龐蒂視角下面沒有什麼所謂的這種完全的區分,你拍個東西你就是在去觸摸它,去感知它。比如說你看到一個橘子它是酸的,是因為你有長舌頭,所以它是酸的,酸可以成為它本身的一個性質,你對事物的感知和你的身體觸覺是緊密相連的。

Q13

剛剛您在論述的時候,我記得有說過,玩家他其實是在扮演某種角色,比如說《太吾繪卷》作為武俠小說生成器,我是作者對不對?其實我可以把它理解成玩家在其中是享有相當的自由的嗎?直觀上來說,我會覺得遊戲玩家在某種程度上是自由的,因為作者他會給你一個平臺,然後你在那個平臺裡可以去發揮你的想象力,或者說發揮你的創造力。

A13

我想問你個問題,你覺得你玩遊戲更自由,還是你看一本書更自由?因為比如我們在看這本書的時候,你是可以隨便翻的。

Q14

我覺得同樣自由。自由在於這本書最後呈現在我面前的方式,比如說遊戲最終呈現給我的樣態,某種意義上來說是我決定的。但書的呈現樣態我最多隻能把它倒過,或者撕掉,但是這些撕掉和倒過來看是沒有意義的,但是遊戲的最終的呈現樣態是有意義的,是有秩序,就是它不管怎麼生成,不管怎麼去塑造它,最後呈現出來的是可理解,所以你可以用審美情感去把握它,但是書或電影它就沒辦法。

A14

這個問題我和厭氧菌有徹底的討論(E32 賽博文本中的幽靈作者)包括對創作者、閱讀者的討論,包括他對自由還是不自由的一個模糊性的討論。我不喜歡從自由角度去談,我覺得談論自由會給人一種遊戲是元宇宙的那種錯覺,以及控制反控制的這個我覺得不是很有效的問題。

之前和善超聊的時候我們有聊到這個問題(E30 電子遊戲作為快感治理術),他說我們應該用承認去替換所謂遊戲中的能動性的自由概念。我們說玩家在遊戲裡有一種能動性的時候,並不一定說他是想做什麼就做什麼。對遊戲中的自由如果有一種氾濫的定義的話,就好像說你在一個劇場裡,比如你去看劇對吧?臺上臺上在演奏音樂會,你在座位上跳起來大叫跳舞,你覺得這是可能的嗎?我覺得你在遊戲中去追求所謂的極致的自由,就在做類似這樣的事情。所以我覺得自由這種思考方式,包括遊戲自由、遊戲內自由意志的討論,這種思考方式它會導致你可以在任何藝術作品裡問自己,你是不是自由的?我覺得自由這個因素它並不構成對作品審美的某種要點,或者是這種自由是在都要脫離藝術作品的一個視角里面去討論,比如說你能不能看電影的時候去上廁所,這種自由你有沒有?很多我覺得對遊戲的自由,我覺得是在討論這種東西。比如說我能不能在這個NPC說話的時候打他一拳?說我能不能NPC說話的時候,我跳到桌子上面(跳桌效應)?

其實它本質上是在說這樣的事:我們玩家的這種輸入,它能夠帶來輸出的一種改變。比如在一個步行模擬器裡,玩家肯定是所謂自由的,他有這種操作能力,就是能夠他的某種方式能夠去改變圖像的生成,圖像的湧現。所以說我覺得你如果已經確定了說遊戲中有個人,這個人他可以做a做b做c,從這個意義上去討論自由,他已經是在一個很文化性、很高層的、很符號性的角度去討論這種自由。我覺得這不夠深入,不夠有力量,也只能帶來一些泛泛的討論。在這個意義上,我覺得遊戲都不是自由,所有藝術作品也都不是自由的。對於藝術作品,它是希望最後讓你達到的可能是思想層面的一種新的可能性的自由和發現,但是你這個過程你得通過一個受限的審美過程對吧?你得去接受這套新的身體。

比如說平臺遊戲《蔚藍》中的自由,你能夠操作得很好,你能跳到你想要去的地方,但這個時候你的身體是完完全全被這套新的操作模式所規訓的,這個意義上你又是不自由的,所以說到底討論是哪一種自由,我覺得得搞清楚。

Q15

我更傾向於把它理解成是審美狀態上的零狀態。就是說在審美髮生的時候,你是不會考慮整個過程,都是你想象力、知性、概念的自由運作,當然這個是從美學的角度說的。

A15

就是像踢足球的人,他的足球掌握已經非常好,神乎其神,好像在踢一個藝術一樣,他就非常自由,審美自由就是身體和周遭事物和遊戲中的這種要素,它能形成一種統一的,自然而然地,非常自在自如的一個狀態(flow,或 in the zone)。但是這個意義上的自由不是那種我想把球踢出去的自由是吧?所以你要區分你思考的自由是哪一種。

Q16

剛剛其實聊了很多關於遊戲的定義、遊戲藝術性的問題,接下來我想問的是關於遊戲汙名化的問題,就是您認為電子遊戲存在危害性嗎?如果有的話可能是哪些危害性?

A16

有危害性。斯蒂格勒說所有的新媒介既是毒藥又是解藥,我覺得現在的遊戲可能某種意義上毒藥的部分可能蓋過了解藥的部分吧。遊戲有一種非常強的使人短路的可能性,它能夠直接以一種新的邏輯去重新構造你的知覺方式,去構造你的對世界的認知,本身就它以非常物質性的方式將世界呈現在你面前,它恰恰不是虛幻,因為它直接把這個世界顯示出來了。不是告訴你說我們人有馬斯洛需求理論,12345,而是直接把這個需求所形成的世界的運行方式放在你面前(《模擬人生》)。

而當你覺得無聊的時候,你前面有個如此之切近如此直接的一種獲取反饋的方式,你就會傾向於去使用它,而不是沉下去來去探索更多其他的東西。還有,很多遊戲它的目的因太強了,它讓你追求的是一個遊戲內的一個目標。比如說你去看高爾夫球,你把球打進洞裡就不是一個真正的遊戲的目標(Bernard Suits 前遊戲目標),實際上是讓你出來貼近自然,打進洞是一個微不足道的目標。但很多遊戲裡它就好像成了最終的目標,你要蒐集到所有的東西,你要去打倒最後的boss。

Q17

但是打倒boss這個過程當中,你去收集遊戲裡的東西也好,或者說你給自己的學秘籍、給秘籍加點也好,你學會各種各樣的技能也好,這個東西它是一個持續的給你樂趣的過程。

A17

但是它和裡面這種數值化的變動其實關係不大,如果你著重於這種數字化的變動(比如你看到你的等級從一級升級到十級),那這變化本身可能並沒有比如《只狼》裡面的真正樂趣。重點在於你怎麼去掌握新的技巧,怎麼去觀察到新的場景,並且發現新的地方,發現到新的物品,這是探索的樂趣,不是說你獲得升級成長的這部分樂趣。當然為什麼現在有些人就喜歡這些東西,因為就是資本主義邏輯,大家就覺得我希望有增長,我希望看著自己的錢向上增加,你會發現有純放置遊戲,純增長,你在遊戲裡面從頭到尾沒有任何思維技巧、沒有任何的變化,你的心靈就是一個僵死並且高速獲取反饋的一個狀態。

我覺得所以說在這裡面很難說清楚,因為遊戲它有一些引導的部分在,《馬里奧》或老任的遊戲有大量的金幣,但它是想讓你去可以享受探索,它的方法就是在探索裡面加獎勵,你就會不自主地受到引導去探索它;但是你又要認清楚,這些獎勵在某種意義上其實是無所謂的。這些獎勵的重點,是讓你鼓勵,讓你願意去發現和探索,保持對這個世界充滿好奇的狀態,獎勵只是一種引導。

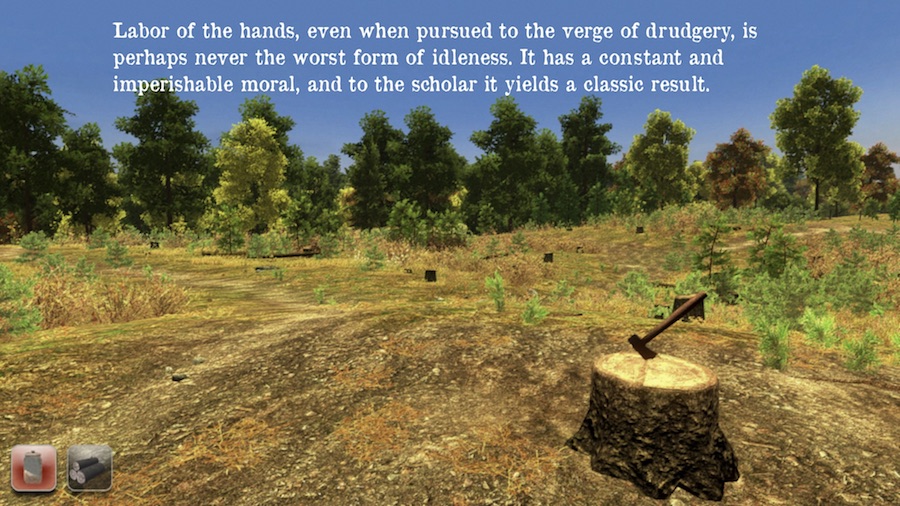

比如說我最近在玩 Tracy 的《瓦爾登湖(Walden, A Game)》,沒有什麼獎勵,比如說你在一個樹林裡面,你用放大鏡去看一棵樹,它會冒出這個樹的介紹說這個是什麼樹,沒有給我積分,但它一樣可以的,因為它本身有一種內在性的獎勵。比如《The Witness》它自己也沒有獎勵,也沒有積分,只有兩個成就,一切都是基於對世界的好奇,所以我覺得最純粹的,或者說,不叫純粹吧,這個是一個基礎,在這個基礎上,你覺得玩家動力不夠,那你可以再去加點獎勵,可能會讓他更積極一些。所以商業等於是把這個過程給倒置了,它沒有前面的部分,就只有後面的獎勵部分,走到極端就是放置類遊戲。

Q18

你覺得像剛剛那些危害性是電子遊戲的原罪嗎?是這種文化形式所固有而且不可剔除的嗎?有沒有可能存在一種完全沒有任何危害性的遊戲?

A18

可以的,一個很無聊的遊戲就沒有什麼危害。但我覺得這個不是這個重點,比如說一個原始人他從來沒看過電視,他第一天看到電視的時候,他就覺得這電視也太好看了,然後一直在看電視,可能……可能就沉迷餓死了。電子遊戲的生產,這裡面肯定是一個很複雜的事情,因為你的生產、資本和技術需要運作,市場需要運作,我們毫無疑問也需要這種「罪惡快感(guilty pleasure)」對吧,比如馬桶時間,我們也會有希望放鬆一點,不去想有的沒的的時候。

和這個比起來,可能怎麼樣提高人對於遊戲的認知才是關鍵。你要去讓人們看到現有存在的,以及有待製作出來的(潛在的)電子遊戲的多樣性,就好像電影並不因為它自己是運動-影像的媒介而成為藝術,而是比如像亨利·詹金斯(Henry Jenkins)說的,要到1915年格里菲斯製作了《一個國家的誕生》之後,電影中有一些特別爛的好萊塢大片,也有齊澤克的電影,也有新浪潮什麼的,我現在策略是認清這種多樣性。比如說我現在做的這種遊戲,無論《寫首詩吧》還是《時間的形狀》,其實它們都是那種可能吸引遊戲圈外的人會多於遊戲圈內的人。因為它們就比較特別,也拓寬了大家對遊戲的一種想象。這是去魅的第一點。

此外,重要是你要認識到遊戲背後有個設計師在和你對話,這個也是我在做遊戲作者系列的原因,如果你能認識到電子遊戲背後是有個設計者的,他想用遊戲跟你說點什麼,他想和你在遊戲裡有怎麼樣的交流的話,這能幫助遊戲的去魅和去妖魔化。比如說我最近在和一個港中文的文化研究的博士做一篇文章,標題是《現在就要針對你:虐待性遊戲設計 On Abusive Game Design (2010)》,有點標題黨,但它的點就在於用一種虐待性的方式,讓你感受到你是在和遊戲設計師在一種交流之中,而不是說設計師做系統就是為了服務你的慾望。這個思路其實就是每個遊戲背後都有作者,你要怎麼去看到作者。我覺得這個是去魅的第二點。

第三點我覺得很重要的就是說你讓大家來自己做遊戲。做遊戲能夠成為一個平民化的過程,比如我會帶一些小孩子做,然後會介紹和翻譯做一些低門檻,低程序要求的那種東西。當你開始做遊戲的時候,你就能有一個新的思路去構想遊戲的可能,因為你自己做的遊戲肯定不是要把別人怎麼樣,要怎麼去操縱和控制,你可能是做遊戲送給朋友,送給家人。哪怕體驗一下這個感覺,這自然而然會改變你對遊戲可能的認知。

Q19

總結您剛剛的發言,電子遊戲其實是存在被妖魔化或者說被汙名化的現象,我們去幫助它擺脫這種現象的方法就是,一個是讓大家認識到電子遊戲也是有很多種的,第二個是讓大家認識到其實它是一個和創作者對話的過程,第三個就是說能夠改善好環境,讓大家都能來做點遊戲試一試。我可以這麼總結嗎?

A19

可以,但我覺得它本質上怎麼讓這個東西能夠和更多的事物有接觸和連接,而不是說把自己正名得很好的了,很自洽了,然後照舊如此地這樣發展下去。

Q20

您一直以來製作遊戲的理念是什麼影響?您想通過電子遊戲實現什麼?

A20

我想知道電子遊戲是什麼。做遊戲是我回答這一問題的一種方式。我現在自己回顧定位下來,感覺自己不是那種純粹的遊戲製作者,而總是帶著這種問題去不斷想的。

我在有些訪談裡有談,我覺得自己比較像押井守,他也是說他不太喜歡電影,他不熱愛電影,但是他好奇電影是什麼,我覺得有點像這個吧。我會想得也會很多,做的時間反而會少一點。雖然都是自己做的,雖然我也對一些具體的技術會感興趣,但是我覺得對我來說是一種本體論的困惑可能更多吧,可能是因為當時是在一個人文的環境,包括院系裡面在做這種探索的緣故。我前面跟你說的,我前面說的那三種方向,其實不只是我對它建議,它就是落日間現在在做的事情。

Q21

其實我看您給落日間的定義,它是某種媒體實驗室,我想知道您實驗的東西是哪些?實驗的方向有哪些?

A21

落日間的一個使命,我覺得它主要在做的事情就是創造各種各樣的界面,這個界面它可以是遊戲和文學的、遊戲和歷史的、遊戲和什麼任何的……我需要把遊戲製作者、遊戲研究者,特別是一些學院派,遊戲玩家,我要把他們對這個東西的思考都調動,展示在一個界面上,那個界面就是落日間。在這裡面我希望有一種去魅的語言能夠很深入地去討論這個東西,不管你是個創作者,還是一個研究者。首先它沒有那種高傲的姿態吧,沒有說玩家比什麼高級,什麼比什麼更高級,能夠推進對這個東西的思考,能夠聽到創作者的聲音。

比如最近遊戲和戲劇,我們和一些在做遊戲劇場的人去討論他們怎麼看這個遊戲,還有比如說線上戲劇,它和過去的一些有遊戲劇場或者一些VR遊戲,劇本殺遊戲或者什麼海盜多人遊戲這種它有什麼關係或它還能怎麼做?我希望有一種這樣的一個相互碰撞和激發,並且還能創作的一個過程。

我剛才說自己也在帶學生,這其實也是我在NExT Studios這邊在做的界面式的遊戲研究創作方法,可能我會要求學生去找到自己的課題研究,做一點相關的翻譯,然後再展開這種界面上的創作。比如有朋友在做歷史遊戲,我就說你得去找一下歷史學家,他們會怎麼去對這個東西有思考,做點翻譯,在這基礎上你再去做你的遊戲,同時也看到過去這類遊戲的侷限性,然後再去看能不能推進這樣的更多跨界的討論等等。大概是這樣的一個模式,我後面會專門寫文章聊這個。

Q22

好,最後一個問題,您能不能推薦幾款遊戲給我們?什麼類型的都可以。

A22

講真的這種推薦操作都挺難的。我上次剛和姜宇輝老師又聊了一期播客,回答了類似的問題,我推薦的是一個叫做Bitsy的網頁端的一個遊戲創作的工具,你能在半小時內做一個RPG的遊戲,它粉絲做的教程我也翻譯出來了,我覺得大家可以去試試。(Claire Morwood 給所有人的 Bitsy 遊戲製作教程 A Bitsy Tutorial (2017))

-

訪談對象:落日間(葉梓濤)

訪談人員:李好,吳穎彬,周淑怡,葉子琦

時間:2022年11月17日

地點:線上 騰訊會議

-

落日間是一座有關「何為遊戲」與「遊戲何為」的迷宮

感謝支持落日間的朋友們

歡迎讚賞或在愛發電贊助落日間