距离星球大战之日过去已有几日,同学发的星战日纪念朋友圈让我突然拾起对《星战》这个话题的记忆。由于本人是个实实在在的伪星战迷,所以也没法像真正的星战迷那样来看待《星球大战》。由于学业繁忙,最近也很少能关注《星战》话题,除了上个月重温过一次前传2之外,目前就在期待欧比旺剧集的到来了。

一直以为自己最喜欢的前传2,但是没想到再次回到《星球大战 绝地:陨落的武士团》之后,我意识到,或许前传3才是最让人感慨的一部,而前传3带来的那种绝望感更是在《侠盗一号》那里更为刻苦铭心。绝地大清洗(Jedi Purge)作为星战故事中最让人唏嘘的一个事件,让我想到了很多。

那么,今天就来简单谈一谈发生在故事绝地大清洗之后的《星球大战 绝地:陨落的武士团》中的卡尔和泽佛文明。关于卡尔,我希望从他的人物成长的角度来看友谊在其中的意义,而关于泽佛文明,我试图简单分析泽佛文明这样一个他者形象。

本文包含大量剧透,建议游玩后阅读。

卡尔的成长

卡尔初到泽佛星球

《星球大战 绝地:陨落的武士团》在游戏的角色性格成长和玩家在其中的能力成长形成了一个比较恰当的调和状态。作为一个在布拉卡避难的绝地学徒,卡尔不得不寄人篱下,去从事各种苦活累活。游戏的第一个场景中,巨大的猎人级残船略过头顶,我们来到宇宙的垃圾场——布拉卡,现在的垃圾工人卡尔接受了一个累活儿。接下来,玩家不得不在布拉卡的残船中从事枯燥的攀爬“工作”。这无不在向玩家强调,卡尔的身份和处境。

当玩家为了帮助朋友普劳夫而暴露自身身份之后,玩家第一次面对了帝国判官二姐。对于初上手的玩家来说,二姐的进攻充满侵略性和压迫性。玩家在这时几乎没有其他原力能力,这种无能被体现在这一开场BOSS站当中。

除了这种压迫和无能的感受,玩家也能够通过游玩和卡尔感同身受之外,在第一个场景布拉卡中,玩家也同样体会到了迷茫感:我作为“卡尔”的目的是什么?我该去向何处?

如果对前传3的剧情有所了解,那么这一黑暗的时代背景给卡尔这一角色带来的迷茫感就很容易被理解。当普劳夫告诉卡尔这里不适合你的时候,其实关于要去哪里,要去见什么人,未来继续躲藏吗这些问题,卡尔都没有一个真正的答案。实际上,在遇到瑟蕾之后的一段时间内,卡尔依旧没有能够解决人生的去向问题。也就是说,这种迷茫感伴随玩家直到在博加诺的古寺了解到恩诺·卡尔多瓦的秘密。

这一秘密的确激发了玩家的目的感,同样也激发了卡尔的目的感,但是却并没有能够解开卡尔心底的困惑和真正的迷茫。作为一个失去师傅的落单的绝地学徒,在布拉卡的生活很多程度上摧毁了卡尔的意志。这种无能感,玩家只有在稍后的时间中才能感受到,也就是说在那个绝地大清洗的回忆关卡中才能感受到。当前一秒还在谈笑风生的克隆人士兵却突然转头对卡尔和他的师傅伽罗·塔帕尔开火,并将他们逼到绝处,而最终塔帕尔为了卡尔牺牲了自己的时候,流落布拉卡的命运注定了卡尔的孤独和无奈。而玩家只有在扮演卡尔孤独地探索各个星球的时候,才能够体会到这种感受,永远都是卡尔必须独自一人面对。

但是这一情况并非毫无转变,而实际上,当卡尔不再孤独的时候,他才成长了。卡尔之所以能够成长,从外部因素来看,是因为他收获了朋友,从内部因素来看,则是他所承继的那种绝地武士的品格。

卡尔初到暗夜姐妹所在的达索米尔星球

游戏中,卡尔不断在接纳新朋友。但是这种朋友关系的建立,需要时间,需要感情的培养的,也需要信任。当卡尔和瑟蕾第一次带来博加诺,瑟蕾对卡尔说:“你不信任我,但是我也不认为我能信任你,但是我们有共同的目的。”这一句话总是印在我脑海中。一方面,这句话透露着在游戏早期卡尔的孤独感和迷茫感;另外一方面,当未来的瑟蕾和卡尔变得互相信任的时候,我们意识到他们不再仅仅因为共同目的而互相帮助,而是成为真正的朋友。

当瑟蕾说“你不信任我”的时候,其实也是有着内心的愧疚的,她知道自己对崔拉做了什么,却不敢将真相告知卡尔。这或许也就是黑暗时代对于人性的考验,因为人变得更能对自己保持那颗赤子之心,也更害怕与他人的关系,还忧虑他人的存在是不是某种威胁,人与人的相处时处处冒着风险。而正是这样的情景,才更加考验品格的优劣,友爱也更加珍贵。

另一方面,螳螂号的船长格里兹也从一个嗜好钱财赌博的孤独者,变成了关心卡尔和瑟蕾的伙伴。这种改变,同样促进了卡尔的成长,梅琳亦是如此。当卡尔知道梅琳和马里寇斯那见不得人的交易,他愿意去理解梅琳的行为,并帮助梅琳,而梅琳的加入也同样改变了卡尔。如果缺乏这些善行,卡尔没法真正成长,因为这些善行带来了友谊和信任。因此,卡尔并非是真的使用作为原力的原力完成了使命,而是依靠着作为纽带的原力。这种纽带塑造着友谊,而这种友谊和信任的要义在于,真切关心对方的处境。

在卡希克星球上,仅存的希奥鸟载着卡尔

因此,卡尔从一个拒斥外界的人,逐渐成长为一个愿意为朋友肩负责任的人,而这也才是他的原力增长的真正来源,他愿意面对真实的自我,愿意克服过去的阴影,最终与心中的恶魔和解,这种和解引领着他走出了自我的迷宫。

卡尔最终寻找到的人生目的,并不仅仅在于寻找到全息仪。如果他仅仅为了全息仪而努力,他可能最终得不到全息仪。恩诺·卡尔多瓦的测试并不是让那个试图找到全息仪的人经历某种原力能力的测试或者智力能力的测试。恰恰相反,如果卡尔没有朋友的帮助,他不可能真正找到全息仪。在这方面,一个真正的绝地武士才具有这种能力,一个真正的绝地武士并不高居其位,而是和朋友们站在一起。

卡尔帮助卡希克的伍基人,帮助受伤的希奥鸟,帮助幸存的暗夜姐妹梅琳,如果他缺乏这些善行而只一心想寻找到全息仪,他不可能得到BD-1的信任,BD-1也不可能将恩诺·卡尔多瓦最重要的信息告诉卡尔。

泽佛文明

在泽佛星球,远处是巨大的泽佛贤者雕像

泽佛文明是首次在星球大战世界观中出现,这是一个有趣的存在。

通过泽佛文明,恩诺·卡尔多瓦看到了绝地的黑暗未来。泽佛文明为什么会有这样的预知能力?抑或他们就是遭遇了同样的悲剧?为什么这个古老文明最终消失在了历史的长河中?

泽佛文明的贤者同样是一群原力使用者,在泽佛星球上,这里流行着一股由原力推动的生命之风。当恩诺·卡尔多瓦见识到这股生命之风的时候,不由得感到了震撼。这种由原力推动的力量,阻碍着帝国进入其核心。帝国士兵说,这些生命之风让他们的勘探和挖掘设备都失效了,他们只能占据着泽佛文明的遗迹而无法进入其中。当然,泽佛文明怎么会让这种工业化的事物进入其中呢?如果不是拥有原力,怎么有资格得到泽佛文明的精神宝库呢?

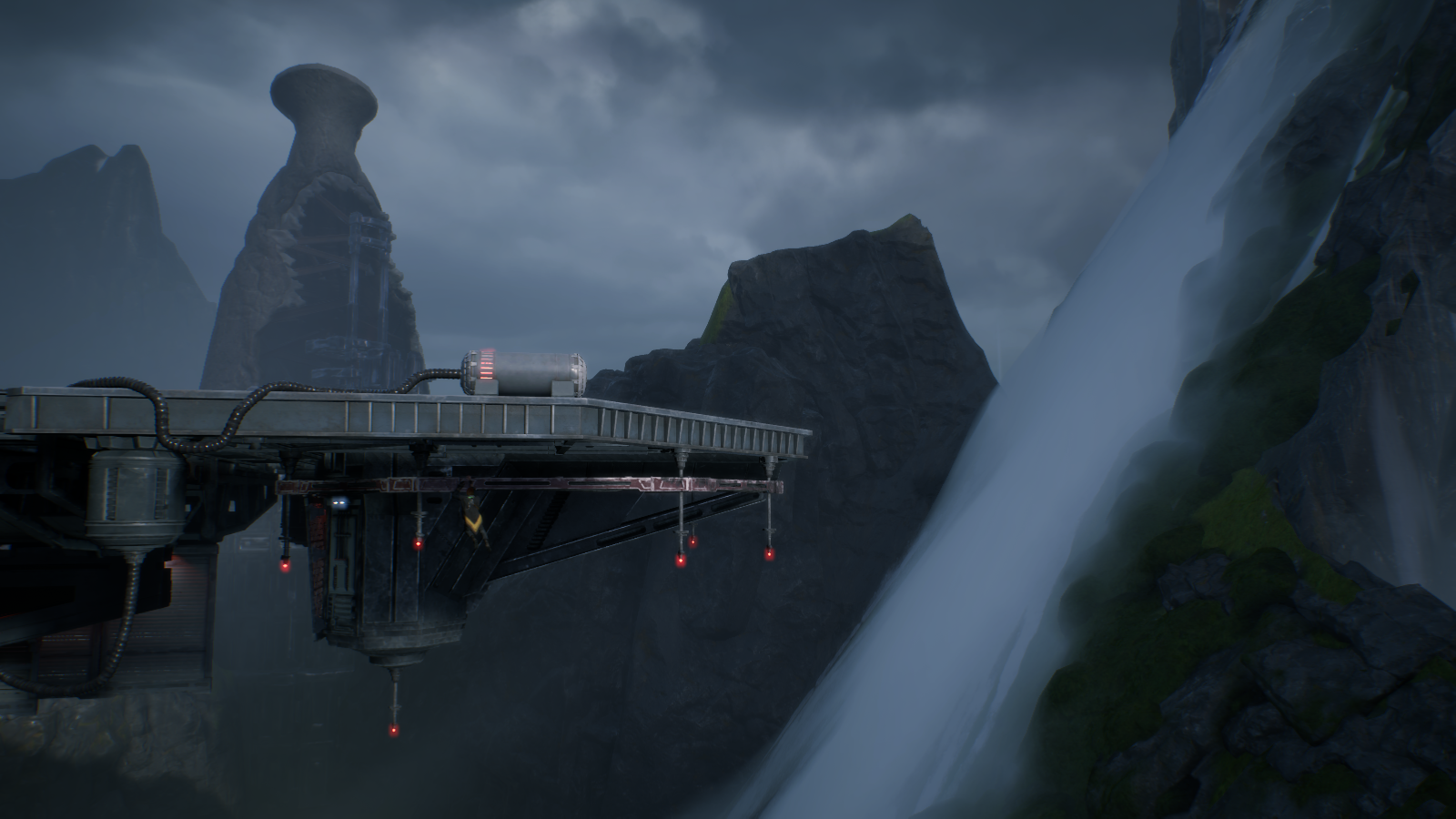

泽佛星球上的陵墓一角

泽佛文明的存在,就像一个帝国和共和国的他者。这种他者形象是很独特的,当我们常常拘束于绝地、西斯之间时,这一他者给我们理解绝地与西斯、帝国与共和国提供了新的出路。

谁不曾见过科洛桑的繁华?但是无论是帝国,还是共和国,他们都远离了那股生命之风,而这股风却是由原力推动,不是人为的原力,而是自然的原力。生命之风那么纯粹无暇,它仿佛在昭示着原力的最纯真的那一方面,而非被人为所污染的那一方面。

恩诺·卡尔多瓦说,当他试图把对泽佛文明的发现告知绝地委员会(Jedi Council)的时候,得到的却是冷漠的回应,而绝地们此刻却沉浸在自身的历史当中。或许,当绝地们听说泽佛文明时,或许只是将其当作了任何一个落后的土著民族而已。对这一他者的拒绝,恰恰映射出共和国末期绝地武士团所存在的巨大内部问题——他们拒斥了原力的纯真面(这种说法或许不同于绝地的光明面和黑暗面的划分)。我不确定这一说法是否符合《星战》设定,但是当绝地武士们沉浸在自身历史之中时,他们也就遗忘了具体的存在者,遗忘了个体的人,也遗忘了像泽佛这样的他者,他们痴迷于自己所创造的文化(而非自然的力量)。当绝地们着迷于光明的时候,是否只在乎那人为所造就的光亮,而忽视了天上的太阳和星辰?

如果一个文明缺乏一个与我不同的他者,那么当他们陷入自我迷恋时,他们也就被自己的执念遮蔽了双眼,而那些悄然而至的威胁也就不可能被这双已被遮蔽的双眼所察觉。这个他者向我发出命令,对我发出质疑,让我无权以一种高傲的姿态俯视世界,同时也是在驱散自我蒙蔽的迷雾。

对于共和国来说,如果没有这个他者存在,那么银河帝国就会作为另一个他者来取代共和国,这时他者就不再是一种警醒和善意,而是带着致命的刀刃袭来。因此,共和国为自己的态度付出了相应的代价。

一个体系中的每个人都可以有理由去不关心具体的存在者,不去在乎他者,而只为着自身的私利或者抱负,这或许并不算恶,甚至只能称作是无作为的一种平庸,但是这种“平庸之恶”并不能作为借口。

实际上,艾希曼的“平庸之恶”,并非是某种“平庸之恶”,当他作为纳粹帝国党卫队的军官时,他自始至终都抱有着对帝国的幻想和抱负,他的恶,恰恰在于人性不在他这里存在,而一个不在乎他者、不关心具体存在者的人,也就是没有人性的,因为他无法与真实的生命进行感通,而原力,也就是这种感通的能力。这也就是,为什么我会说,原力的纯真面,恰恰呈现在这种生命之风中,因为这股风拒斥对待事物的工具化态度,而是将万物以无形的方式连通。当卡尔为着他的朋友们去行动的时候,他恰恰是通过原力进入了各种生命当中,实现了与各种生命的感通。因此,我说原力的纯真面,也就是因为未受到污染的原力恰恰要旨在形成与它物的感通。

《死亡搁浅》中的荒野

因此,原力最纯真的一面并不是对抗性的力,而是凝聚性的力,这就如同《死亡搁浅》中小岛秀夫所使用的绳和棍的意象。原力的纯真面,就是实现这种凝聚性的力。